Сайт Владимира Кудрявцева

Звезда по имени Змановский. К юбилею ученого

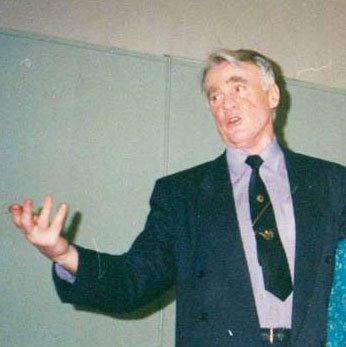

85 лет назад родился Юрий Филиппович Змановский (1928-1995) – выдающийся возрастной физиолог и психофизиолог, педиатр, педагог. Красивый и бесконечно обаятельный ведущий популярной советской телепередачи «Если хочешь быть здоров» (смотрелось на него – и хотелось!). Кто-то по-доброму подшучивал над его «телезвездностью». Но он, действительно, был звездным человеком! Путеводным — в делах, солнечным — в общении.

Юрий Филиппович успел побывать заместителем директора двух родных для меня институтов Академии педагогических наук — НИИ общей и педагогической психологии и НИИ дошкольного воспитания. В первом заместителем он работал у своего сокурсника, моего учителя В.В.Давыдова, с которым дружил.

Василий Васильевич, ценивший Юрия Филипповича, лишь иногда сетовал: понадобилось же выпускнику отделения психологии философского факультета МГУ профессиональное углубление в морфофизиологию и медицину. Но, между прочим, такое углубление сочли необходимым А.Р.Лурия, а по его инициативе – и Л.С.Выготский, которые, будучи известными учеными, вместе поступили в Харьковский мединститут. Лурия не только его окончил, но и в итоге получил ученую степень доктора медицинских наук, Выготский ушел из жизни в год поступления… Важно не столько, куда, важно, откуда «углубляться».

А, главное, не будь у Василия Васильевича повода для того сетования, не было в науках о детстве, о развитии человека такого феномена, как Ю.Ф.Змановский. Точнее был бы, но другой, в иной сфере, выразить себя в которой у него наверняка хватило бы таланта.

Став физиологом и врачом, Юрий Филиппович не перестал быть психологом. Более того, его дар расцвел еще и на ниве педагогики. Созданная им система оздоровления дошкольников, междисциплинарная в своих основаниях, по-прежнему остается лучшей. А все то перспективное, что делается в этом направлении, так или иначе – в развитие ее. Книгу Ю.Ф.Змановского «С аттестатом здоровья» (1981), которую он написал в соавторстве с Юрием Ефремовичем Лукояновым, своим (ставшим и моим, нашим семейным) другом, следовало бы переиздать не только для очередного подтверждения того, что «все ценное было уже у Платона».

Я знал его где-то с середины 80-х, но особо тесно общаться мы начали в первой половине 90-х. Для меня не просто ценно – бесценно, что он поддержал добрым словом мои первые поиски, которое вылились в проект «Развивающая педагогика оздоровления». Юрий Филиппович – бесспорно, его «крестный отец». Мы уже договорились о сотрудничестве…

В декабре 1995 я оппонировал кандидатскую диссертацию Светланы Петровны Громовой, руководителем которой являлся Ю.Ф.Змановский. Света пришла за отзывом и сообщила: умер Юрий Филиппович. Накануне зашиты.

Света защитилась блестяще. А он был с нами. Как и сейчас — никуда не ушел.

Источник

Змановский Ю. Ф. К здоровью без лекарств

3—69 К здоровью без лекарств.— М.: «Советский спорт», 1990.— С. 64: ил.

ISBN 5—85009—020—7 В брошюре рассказывается о том, как укрепить здоровье, не прибегая к лекарствам, а используя средства физической культуры. Даются практические рекомендации по организации режима дня с учетом общих закономерностей и индивидуальных особенностей биоритмических циклов. Не обходит автор вниманием и такие вопросы, как закаливание и рациональное питание.

Предназначена для массового читателя.Москва «Советский спорта 1990ББК 75.1 3-69 ISBN 5—85009—020—7 Змановский Ю. Ф., 1990 Издательство «Советский спорт», 1990, оформление, иллюстрации

Введение

Вряд ли можно найти родителей, которые не хотят, чтобы их дети росли здоровыми. Однако как добиться этого, многие не знают. Некоторые вообще считают, что заниматься укреплением здоровья ребенка должны медики, тогда как родителям полагается лишь заботиться о питании и одежде своих чад. Встречаются и такие мамы и папы, которые в поисках эффективных способов укрепления здоровья своих детей полностью отвергают проверенные рекомендации и используют только нетрадиционные методы, нередко оказывающие неблагоприятное влияние на состояние здоровья ребенка. Например, сразу — без подготовки и рекомендации врача — выводят ребенка на снег босиком. Наконец, есть родители, которые тщательно и пунктуально следуют врачебным рекомендациям, часто и в большом количестве используют лекарства и тем не менее далеко не всегда добиваются желаемого эффекта. Дело в том, что лекарства чаще всего оказываются действенными, когда болезнь уже началась, и мало способствуют ее профилактике.

Такие рекомендации обычно дают педиатры-клиницисты, объектом внимания которых в основном являются больные дети. Конечно, во многих ситуациях эти советы полезны и даже необходимы. Не случайна большая популярность таких книг, как, например, известного американского врача Б. Спока, неоднократно издававшихся и в нашей стране, а также «Книги о здоровье детей» ведущего отечественного педиатра, академика АМН М. Я. Студеникина. Вместе с тем в этих книгах обычно недостаточно сведений, относящихся к здоровому ребенку, а главное, мало внимания уделяется физической культуре — необходимому условию полноценного развития детей. Физическая культура — многогранное понятие; оно включает двигательную активность, закаливание, рациональное питание, режим и т. д. Причем вырастить ребенка здоровым можно лишь в том случае, если и сами родители ведут здоровый образ жизни. Но и это, конечно, еще не все. Родителям необходимо иметь представление о морфофункциональных особенностях развития растущего организма, возрастной динамике деятельности нервной, сердечно-сосудистой и других систем. Только с учетом этих сведений можно добиться оптимальных результатов в воспитании здорового подрастающего поколения.

Ну а каков он, здоровый ребенок? Прежде всего, если он и болеет, то очень редко и ни в коем случае не тяжело. Он жизнерадостен и активен, доброжелательно относится к окружающим его людям — взрослым и детям. Положительные эмоциональные впечатления преобладают в его жизни, тогда как отрицательные переживания переносятся им стойко и без вредных последствий. Развитие его физических, прежде всего двигательных, качеств проходит гармонично. Нормальный, здоровый ребенок (это самое главное!) достаточно быстр, ловок и силен. Суточный режим его жизни соответствует индивидуальным биоритмологическим и возрастным особенностям: это оптимальное соотношение бодрствования и сна, периодов подъемов и спадов активности. Неблагоприятные погодные условия, резкая их смена здоровому ребенку не страшны, так как он закален, его система терморегуляции хорошо тренирована. Поэтому, как правило, он не нуждается в каких-либо лекарствах. Благодаря рациональному питанию и регулярным занятиям физкультурой такой ребенок не имеет лишней массы тела.

Конечно, здесь дан «портрет» идеально здорового ребенка, какого в жизни сегодня встретишь не часто. Однако вырастить и воспитать ребенка, близкого к такому идеалу,— задача вполне посильная. О том, как добиться этого, и пойдет речь дальше.

Итак, в путь — к здоровью без лекарств!

Ритмы жизни и здоровье

Чтобы понять, почему столь важен для здоровья режим дня, совершим небольшой экскурс в биоритмологию. Это бурно развивающееся сейчас научное направление изучает одно из основных проявлений жизнедеятельности всех живых существ — цикличность процессов, чередование периодов большей и меньшей активности. Именно цикличность жизненных процессов и обусловливает необходимость организации и выполнения определенного рационального распорядка дня, режима, представляющего собой закономерно повторяющуюся смену разных состояний, включая бодрствование и сон.

Люди с незапамятных времен интересовались процессами, обладающими четко выраженной периодичностью: сменой дня и ночи, сезонов года, чередованием лунных циклов и др. Глубокие научные исследования позволили установить подобную закономерность и в отношении человека. Все известные процессы в нашем организме имеют определенную ритмичность с колоссальным спектром проявлений — от молекулярно-биохимических процессов до сложнейших форм психической деятельности. По своей продолжительности биоритмы также имеют широчайший диапазон. Так, один сердечный цикл (сокращение и расслабление мышц сердца) длится 0,8 секунды, тогда как секреция (выделение) гормонов эндокринных желез обычно занимает несколько часов.

Из всего спектра биоритмов наиболее изученными и, пожалуй, имеющими важнейшее значение являются околосуточные (циркадные) ритмы с периодом в пределах 20—28 часов. Суточная периодичность обеспечивает соответствующее приспособление живого организма к окружающей среде. Для большинства функций суточные колебания проявляются в постепенном повышении показателей активности от утренних часов к дневным и снижении к вечерним и ночным часам.

Например, многим известна динамика нормальной температуры тела, которая на рассвете низкая (36,0°), к середине дня повышается (до 36,4°), достигает максимума (36,8°) вечером, затем снова понижается до минимума (35,8°) в середине ночи. Сходную суточную динамику имеют и другие физиологические функции: газообмен, частота дыхания, артериальное давление и др. Но у некоторых процессов обнаружена противоположная динамика. Так, максимальный уровень гормона роста, выделяемого клетками гипофиза, наблюдается в ночные часы, поэтому дети и растут преимущественно ночью. Из разных аспектов изучения суточных ритмов особый интерес представляют исследования работоспособности. У взрослых людей ее уровень обычно высокий в утренние часы и низкий ночью. Изучены и более короткие (до 1,5 ч) колебания работоспособности с подъемами и спадами. У тысяч обследованных обнаружены 2 периода высокой умственной работоспособности: первый с 8 до 12 часов, второй с 17 до 19 часов,— тогда как днем (с 13 до 15 часов) и ночью (с 2 до 5 часов) работоспособность находится на низком уровне.

Исследования позволили также классифицировать людей в зависимости от особенностей биоритмов. «Жаворонками» называют лиц с высокой работоспособностью в первой половине дня, «совами» — с наибольшей работоспособностью в вечерние часы и «голубями» — без заметных колебаний работоспособности в течение дня.

Все эти данные необходимо учитывать в организации трудовой и учебной деятельности, активного отдыха, занятий физкультурой и спортом.

Помимо суточных важную роль в жизнедеятельности человека, сохранении его здоровья играют и сезонные ритмы.

Проблемы биоритмологии детей пока еще недостаточно разработаны. Тем не менее можно сформулировать следующее положение: человек не рождается с готовым чувством времени; суточные и, возможно, другие биоритмы формируются в процессе развития.

В настоящее время установлено, что проявление биоритмов наблюдается в первые недели жизни, а в процессе индивидуального развития ребенка происходит их становление. Если измерять температуру тела у новорожденного ребенка, то не обнаруживается, в отличие от взрослых, заметной разницы в показателях утренней, дневной и вечерней температур. Эти различия возникают на втором месяце жизни, позже они становятся более заметными за счет снижения температуры поздним вечером и ночью.

Все сказанное выше имеет не только собственно научное, но и большое практическое, прикладное значение. Дело в том, что данные по формированию биоритмов у детей непосредственно связаны с поиском эффективных средств и разработкой методов укрепления их здоровья. Между проявлениями цикличности и состоянием здоровья имеется прямая зависимость. Более того, есть основания утверждать, что самые начальные и пока еще незначительные отклонения в состоянии здоровья в первую очередь находят отражение в нарушениях динамики биоритмов.

Общеизвестный признак нарушения цикличности процессов и, следовательно, начинающейся болезни может проявляться, в частности, нарушениями сна, отсутствием аппетита и т. п. Такой переход от нормального, здорового состояния к болезненному получил название десин-хроноза.

С другой стороны, искусственные нарушения установившейся цикличности процессов могут и сами стать причиной или, по меньшей мере, способствовать возникновению болезни. Подобные явления наблюдаются у детей, родители которых грубо нарушают привычный режим дня ребенка. Работники детских садов считают понедельник «тяжелым» днем, так как многие дети отказываются от еды, капризничают, быстро утомляются и т. п. Тут и до болезни недалеко. А все дело в том, что в субботу и воскресенье дети не гуляли, не спали днем, вечером поздно ложились — словом, весь строго соблюдаемый в детском саду режим дня был нарушен.

Этим, в частности, и объясняется известная всем врачам, педагогам и многим родителям значимость режима для здоровья детей. Однако неправильно понимать режим как жесткий распорядок дня с обязательным, ежедневным повторением в строго установленное время событий. И дело не только в том, что жизнь ребенка становится монотонной, однообразной и просто скучной. Снижается его способность к адаптации к изменяющимся условиям, создаются предпосылки для развития утомления.

Каким же должен быть режим, способствующий укреплению здоровья? Известный русский физиолог И. П. Павлов считал, что основу режима составляет «динамический стереотип», т. е. регулярно повторяющаяся деятельность, но не инертная, монотонная, а динамичная, изменяющаяся в зависимости от воздействия среды. Вот об этой второй составляющей рационального режима и «забыли» авторы распорядков дня во многих дошкольных учреждениях и школах.

Рациональный (тем самым и оздоровительный) режим должен быть в равной мере стабильным и вместе с тем динамичным. Это, в частности, способствует развитию у ребенка хорошей адаптации к изменяющимся условиям. Родителям следует помнить, что ежедневно примерно в одно и то же время нужно обязательно выполнять лишь основные компоненты распорядка дня: пробуждение и засыпание, прием пищи, прогулки. Остальные виды деятельности детей, включая домашние задания, можно менять по времени и продолжительности их выполнения. А если к тому же режим будет опираться на особенности индивидуального «биоритмологического портрета» ребенка, тем в лучших условиях функционирования окажутся системы его организма. Это положительно отразится на его самочувствии, настроении, активности — в общем, на всем том, что составляет понятие «здоровый ребенок».

Как можно в общем виде представить оптимальный оздоровительный режим? Прежде всего, в начале каждого сезона родители должны понаблюдать за поведением ребенка начиная с его пробуждения и вплоть до того момента, как он заснет. У дошкольников важно обратить внимание и на дневной сон. В результате прослеживается примерная временная динамика психологических и других качеств, среди которых особенно важны работоспособность и настроение. Все это следует учитывать при занятиях с детьми. Основное «биоритмологическое» правило заключается в регулировании степени и качества умственной, эмоциональной и физической нагрузок в зависимости от суточных биоритмов ребенка.

Особого внимания в этом смысле требуют дети-арит-мики, т. е. «голуби», с низкой работоспособностью в дневное время. Большинство этой группы составляют «трудные», плохо успевающие, часто болеющие дети. Прежде всего надо постараться выявить возможные причины или факторы, способствующие развитию таких состояний. Это могут быть повторяющиеся нарушения режима дня, частые в неполных семьях, алкоголизм и курение родителей и т. д. Конечно, в таких случаях родителям необходимо избавиться от вредных привычек. Кроме того, детям нужен на какое-то время, иногда и на длительное, щадящий режим умственных и эмоциональных нагрузок.

Сезонные ритмы также играют важную роль в состоянии здоровья детей. По мнению ряда исследователей, рост респираторных заболеваний осенью и весной связан с нарушениями слаженности ритмов и, как следствие этого, со снижением устойчивости организма к болезнетворным воздействиям. Чтобы предупредить простудные заболевания в эти периоды, необходимо заниматься их неспе-^ цифической профилактикой с помощью физических упражнений и эффективного закаливания.

Среди ритмических процессов жизнедеятельности живых существ особое место занимает соотношение бодрствования и сна. В наши дни каждый знает, что сон необходим для здоровья и нормального развития. Между тем нарушения режима сна и, как следствие этого, различные расстройства в виде сонливости или бессонницы за последние годы встречаются не только у взрослых, но и у детей и подростков. Поэтому родители должны иметь представление о природе сна, его возрастных и индивидуальных особенностях, понимать, что качество и глубина сна ребенка зависят также и от нервного состояния окружающих его взрослых, семейного жизненного ритма, от наличия условий для полноценного отдыха.

Долгое время думали, что сон — это отдых организма с ослаблением функций всех его органов. Это верно, но не по отношению к мозгу. Доказано, что во сне его функции не просто снижаются, а перестраиваются. Сейчас сон рассматривается учеными как сложный вид мозговой активности с рядом сменяющих друг друга фаз (во время некоторых из них информация переводится в ячейки памяти — отсюда и возникают сновидения). 10 За последние годы уточнены примерные возрастные нормативы продолжительности сна детей. Так, в возрасте 6 месяцев сон длится около 14 часов, в 3 года — 13, в 5 лет — 11, в 12 лет — 9 часов. Считается, что современные дети спят меньше, чем предшествующие поколения. «Информационная» теория сна позволяет сделать важное в практическом плане уточнение — о необходимости индивидуального подхода ко сну.

Продолжительность сна у каждого ребенка (как, впрочем, и у взрослого) должна быть оптимальной, т. е. плох как недостаточный сон, так и излишний. Вред для здоровья недостаточного по продолжительности -сна всем хорошо известен. А вот излишний сон многие считают благом. Между тем о его вредности для здоровья образно сказал еще более 100 лет назад выдающийся педагог К- Д. Ушинский: «Излишний сон усиливает растительный процесс более, чем того требует деятельность животного организма, и делает человека вялым, маловпечатлительным, тупым, ленивым, увеличивает объем его тела — словом, делает его более растением. Вот почему воспитатель, заботясь о гармоничном развитии человеческого организма, должен управлять и сном». Излишний сон развивает у ребенка флегматичные черты характера, задерживает умственное развитие, приводит к нарушениям функций сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем. Постепенно такие дети и подростки, любители поспать подольше, превращаются в инертных, ленивых и, главное, нездоровых людей.

Как же определить оптимальную для каждого длительность сна? Можно судить по поведению проснувшегося ребенка, но все же этого недостаточно для надежных выводов. Вот простой практический совет.

Прежде всего следует добиться, чтобы ребенок ежедневно ложился спать в одно и то же время. Кстати, это самый важный момент для обеспечения полноценного сна. Необходимо обеспечить и другие благоприятные условия: устранить посторонние звуки, затемнить помещение и т. п. Через 2—3 месяца выполнения правильного режима можно в один из выходных дней приступить к определению нормальной продолжительности сна (в том числе и дневного сна дошкольников). Не будите ребенка, подождите, пока он самостоятельно проснется,— это достаточно точно и покажет оптимальную длительность сна.

Индивидуальные различия в продолжительности сна очень велики. У взрослых эти колебания находятся в диапазоне от 4—5 до 12—14 часов, у детей и подростков -от 7—8 до 15—16. Как видно, эти показатели значительно превышают возрастные нормативы, которые имеют лишь относительное значение. Конечно, крайние величины встречаются редко, такие дети обычно нуждаются в неврологическом обследовании, иногда и в лечении.

Каждому, кто хочет вырастить своих детей здоровыми, необходимо соблюдать следующие правила.

Со дня рождения у ребенка должна быть отдельная кровать. Поставить ее надо подальше от отопительных батарей. Постель не должна быть слишком мягкой, а подушка лучше не пуховой, а с мягким пером. Постельное белье и пижама, в которой должны спать дети, меняются еженедельно.

Не следует кутать ребенка, накрывать его несколькими одеялами; это приведет к перегреванию, потливости и к. охлаждению с простудными последствиями после сбрасывания спящим ребенком одеял. Температура в спальне не должна превышать 18° С. Нельзя допускать, чтобы ребенок спал,-закрывшись одеялом с головой, так как при этом затрудняется дыхание.

Свежий и прохладный воздух способствует быстрому засыпанию, поэтому перед сном спальня должна проветриваться.

Поздний и обильный ужин мешает полноценному сну, поэтому ужинать надо не позже чем за 1,5 часа до него. Бульоны, мясные и рыбные блюда на ужин давать не рекомендуется: животные белки, содержащиеся в этих продуктах, требуют долгого переваривания, что мешает наступлению сна. Противопоказаны вечером кофе и крепкий чай — из-за их возбуждающего действия. Незадолго до сна хорошо принять теплый душ, а еще лучше — ванну. Умываясь вечером, обязательно чистить зубы.

Многие родители, особенно мамы, проявляют излишнее беспокойство во время сна маленьких детей, что приводит к его нарушениям. Распространенной ошибкой является, например, укачивание малыша при его пробуждении ночью. Еще хуже поднимать ребенка и брать в свою постель. Надо просто повернуть малыша на другой бок, а иногда дать ему немного попить. После этого ребенок обычно быстро засыпает.

Грубой ошибкой является довольно частое родительское заявление: «За то, что ты сейчас сделал, ты немедленно ляжешь спать!» Ни в коем случае не следует связывать в сознании ребенка понятия «сон в постели» и «наказание за шалость». К тому же, чувство вины будет долго мешать ребенку заснуть, а затем он начнет бояться темноты.

Не рекомендуется также — особенно дошкольникам — заниматься перед сном подвижными играми: после них сон долго не наступает и становится беспокойным. Школьникам нельзя готовить домашние задания непосредственно перед сном.

Утром при пробуждении не стоит как тормошить ребенка, требуя немедленного вставания, так и разрешать ему долго лежать в постели. После непродолжительных дыхательных упражнений детям вместе с родителями надо делать утреннюю зарядку.

Таким образом, для воспитания здорового ребенка необходим рациональный режим дня, основанный на индивидуальных биоритмологических особенностях.

Оздоровительная физкультура

В наши дни каждый взрослый, каждый школьник знает, что физические упражнения полезны для здоровья. Поэтому название главы может вызвать у некоторых читателей недоумение: значит, есть физкультура, не оказывающая влияния на здоровье, а может быть, даже и вредная? Дело обстоит не совсем так. Просто разные виды физической активности неодинаково влияют на различные системы в организме человека. Опыт приобщения миллионов людей к занятиям физкультурой и результаты научных исследований позволили сформулировать положение об «оздоровительной стоимости» тех или иных физкультурных занятий. В некоторых странах даже применяется «ценностная шкала», в которой виды двигательной активности расположены по их убывающему оздоровительному воздействию. Обо всем этом пойдет речь далее, а пока рассмотрим значение движений для нормального физического и психического развития детей.

Источник