1.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

В числе важнейших охраняемых государством социальных благ названо здоровье как непреходящая ценность личности и общества.

К основным функциям государственного управления социальной сферой относятся:

• создание благоприятных условий для воспроизводства населения страны;

• сохранение здоровья и работоспособности населения;

• организация профессиональной подготовки кадров;

• укрепление семьи и забота о подрастающем поколении;

• сохранение и приумножение культурного достояния;

• организация отдыха и досуга населения;

• создание благоприятных условий для занятия наукой, туризмом и спортом и т.д.

Для осуществления государственного управления сферой охраны здоровья используются правовые, административные, экономические, социально-психологические методы. Правовые методы являются основными, другие основываются на них и неотделимы от них.

Правовые методы государственного управления – это важнейшая функция государства, выполняемая правовыми нормами по регулированию отношений в сфере охраны здоровья и созданию юридических гарантий нормального функционирования каждого субъекта социальных отношений. Это создание государственными органами в пределах их компетенции чётко сформулированных правовых актов по регулированию сферы охраны здоровья.

Учитывая важность сферы охраны здоровья в жизни людей, почти любое направление законодательного регулирования в этой сфере становится актуальным, несёт на себе отпечаток необходимости принятия чрезвычайных мер и отвечает интересам национальной безопасности страны. Ключевой аспект этого процесса – принятие законодательства, позволяющего регулировать важнейшие аспекты охраны здоровья и создать необходимые управленческие структуры с определением области и уровня их правовой ответственности за реализацию принятых законов.

Правовое регулирование подразумевает построение чёткой правовой вертикали с формированием в сфере охраны здоровья системы нормативно-правовых актов, базирующихся на их юридической силе.

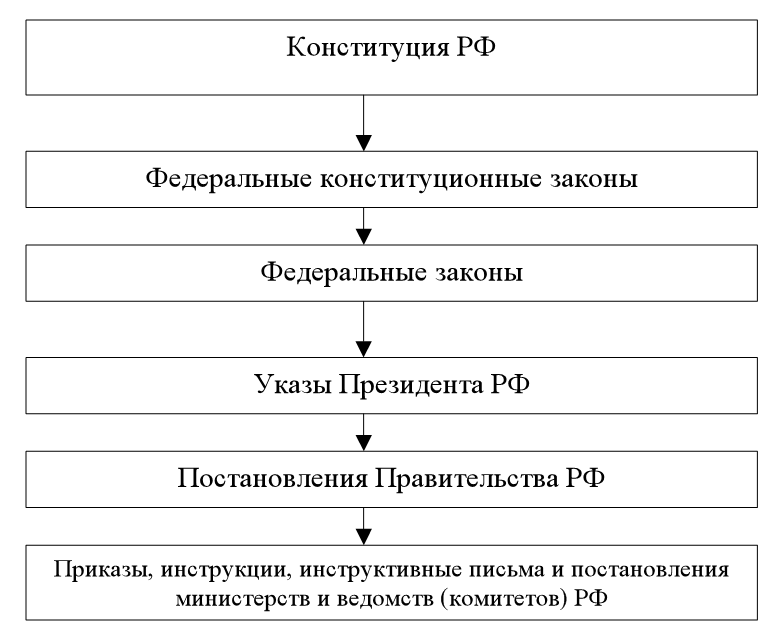

Иерархия нормативных правовых актов в Российской Федерации. Нормативно-правовые акты образуют систему (рис.1). Законы РФ являются высшим императивным выражением и воплощением государственной воли российского общества. Этим обусловлена их высшая юридическая сила по сравнению с другими актами. Все другие нормативные правовые акты государства издаются на основе, в соответствии и во исполнение законов, т.е. имеют подзаконный характер. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти должны основываться на нормах Конституции и федерального законодательства.

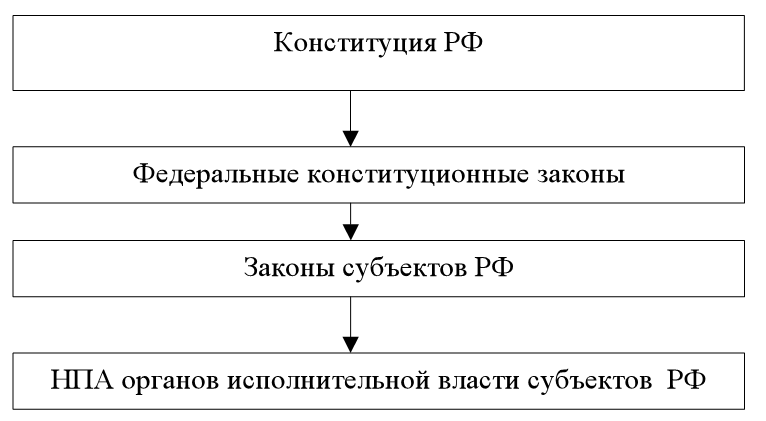

Согласно Конституции РФ здравоохранение относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Согласно ч.2 ст. 76 Конституции РФ на федеральном уровне по предметам совместного ведения издаются федеральные законы, в соответствии с которыми субъектами Федерации принимаются законы и иные НПА, например, органов исполнительной власти. Последние должны соответствовать не только федеральному, но и региональному законодательству. В результате, по вопросам совместного ведения так же выстраивается вертикаль (рис. 2).

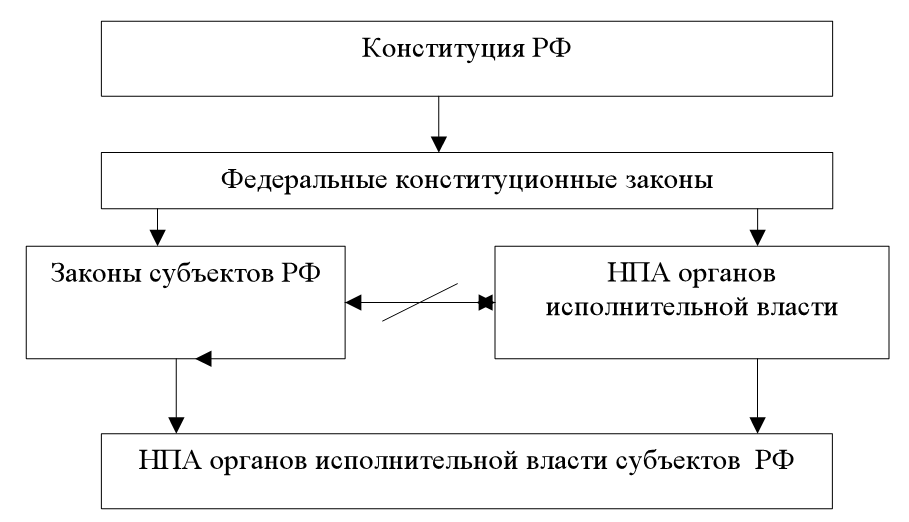

Правовое регулирование вопросов охраны здоровья населения значительно сложнее. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти основываются на нормах Конституции РФ и федерального законодательства и не обязаны ориентироваться на законодательные акты субъектов Федерации. Это означает, что часть вопросов предмета совместного ведения определяется как компетенция РФ, а другая часть – как компетенция субъектов РФ (рис. 3).

Конституционные гарантии государства по охране здоровья граждан. Охрана здоровья граждан является одной из важнейших обязанностей государства, а право на здоровье и жизнь является важнейшим неотчуждаемым правом гражданина (ст. 17, 20 Конституции РФ).

Среди основных прав человека и гражданина государство признает право на охрану здоровья (ст. 41):

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения; принимаются меры по развитию государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения; поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральными законами.

Дополнительно, отдельными статьями в Конституции РФ отмечено:

• «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом…» (ст.39);

• «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства…» (ст.38);

• «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» (ст.42);

• «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены…» (ст.37);

• «В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей…» (ст.7).

Рис. 1. Иерархия нормативно-правовых актов в РФ

Рис. 2. Правовое регулирование предметов совместного ведения РФ и субъектов РФ

Рис. 3. Правовое регулирование вопросов здравоохранения

Федеральные конституционные законы. Конституция РФ гарантирует защиту нарушенных прав гражданина, в том числе, судебную (ст.46) на охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие; ответственность должностных лиц за сокрытие факторов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью людей. Правовые нормы, регулирующие эти вопросы, отражены также в Федеральных конституционных законах, в частности, Кодексе административного права (КоАП – ст.42, 43, 45; гл. 7) и в Уголовном Кодексе РФ (УК – ст.237, 246-262).

Конституция РФ гарантирует, что «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц…» (ст.55).

Социальные блага в сфере охраны здоровья характеризуется наличием бесплатных для человека благ и возможностью беспрепятственного доступа к дополнительным, хотя и не бесплатным для человека благам.

Право на охрану здоровья и жизнь обеспечивается оказанием бесплатной медицинской помощью в соответствии с программами ОМС, что регулируется ещё одним Федеральным конституционным законом – Гражданским Кодексом РФ (ГК – п.2 ст.927, п. 1 ст.935).

В Российской Федерации в качестве гарантии права на свободное развитие в сфере охраны здоровья государство и муниципальное образование обязаны предоставить своим учреждениям здравоохранения возможность оказывать услуги (платные) сверх гарантированных (бесплатных). Например, право вычета суммы оплаты лечения (налоговая льгота, социальный налоговый вычет) из налогооблагаемой базы, и предоставляется налогоплательщику, если лечение производится в медицинских учреждениях. Это закреплено в Федеральном конституционном законе – Налоговом Кодексе РФ (ст. 219 ч. 2.).

Федеральные законы. Государство обязуется принимать меры по развитию государственных муниципальных, частных систем здравоохранения. Исполнительные органы власти разрабатывают, утверждают и финансируют комплексные мероприятия по профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи и медицинского образования населения.

Важнейшим условием реализации социальной политики являются гарантии государства на обеспечение в случае болезни и инвалидности. Они включают в себя целый комплекс мер, которые устанавливаются Правительством России в зависимости от социально-экономического развития государства, поэтому перечень этих мер не является исчерпывающим.

Социальное обеспечение осуществляется за счет системы социального страхования и социального обеспечения. Фонд социального страхования (ФСС) образуются за счет отчислений работодателей и дотаций государства. Обязательному социальному страхованию подлежат все работники, за счет чего выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, по беременности, родам и уходу за детьми, по инвалидности, при потере кормильца. Социальное обеспечение может представляться в денежной (пособия) и в натуральной (социальное обслуживание) формах, регламентируется правовыми нормами федеральных законов.

Охрана материнства, детства и семьи со стороны государства в решающей степени обеспечивает состояние общества и перспективу его прогрессивного развития, нормальную смену и преемственность поколений, подготовленность новых членов общества к полноценной реализации прав и обязанностей в социальной и частной жизнедеятельности. Эта защита направляется государственной семейной политикой, которая является составной частью социальной политики России и представляет собой целый комплекс оценок и мер организационного, экономического, правового, научного, медицинского, информационного и кадрового характера, направленных на обеспечение необходимых условий для рождения, выживания и защиты детей, их полноценного развития. В частности, защита государством материнства, детства, семьи предполагает:

1) определение общего правового статуса этих институтов, соответствующим международным и национальным ценностям который должен обеспечить условиях их свободной и полной реализации в общественной и частной жизни;

2) установление определенного социального правового статуса для детей, родителей и семьи в целом, находящихся в трудных экономических условиях;

3) разработку и осуществление социально-экономических и социально-психологических мероприятий, их нормативной, организационной ресурсной, кадровой и информационной баз, необходимых и достаточных для осуществления правового статуса материнства, детства и семьи;

4) специальную разработку и осуществление социальных мер помощи и поддержки, охраны материнства и детства, семьи, правовой статус которых указывает на попадание в неблагоприятные жизненные ситуации. Защита реализуется также в трудовом законодательстве РФ, а права несовершеннолетних – рядом статей ГК РФ, УК РФ. Для реализации права на охрану материнства и детства действуют федеральные программы «Дети России», «Профилактика безнадзорности детей», «Безопасное материнство».

В ст. 42 Конституции закреплены 3 самостоятельных правомочия граждан: право на благоприятную среду, на получение достоверной информации об ее состоянии и на возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Эта группа правомочий относится к экологическим правам человека, и закрепляются трудовым законодательством и в федеральных законах.

Конституционные нормы на охрану здоровья граждан конкретизированы в федеральных законах

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник

Правовое регулирование охраны здоровья матери и ребенка, вопросов семьи и репродуктивного здоровья

ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» закрепляет права семьи в сфере охраны здоровья (ст.51):

1) каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на консультации без взимания платы по вопросам планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний(туберкулез, гепатит, злокачественные новообразования, сахарный диабет и др.) изаболеваний, представляющих опасность для окружающих(Вич-инфекция, гельминтоз, дифтерия, малярия и др.), по медико-психологическим аспектам семейно-брачных отношений, а также на медико-генетические и другие консультации и обследования в медицинских организациях государственной системы здравоохранения в целях предупреждения возможных наследственных и врожденных заболеваний у потомства;

2) отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии в учреждении родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и отсутствии у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. Реализация такого права осуществляется без взимания платы с отца ребенка или иного члена семьи;

3) одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4-х лет, а с ребенком старше данного возраста — при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.

Материнство в Российской Федерации охраняется и поощряется государством. Каждая женщина в период беременности, во время родов и после родов обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов. При рождении живого ребенка медицинская организация, в которой произошли роды, выдает документ установленной формы. Медицинское свидетельство о рождениивыдается на новорожденных, родившихся живыми при сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах), или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента) в соответствии сПриказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи».

В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на:

1) прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях;

2) оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного отдыха в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2012 г. N 363н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха;

3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов;

4) медицинскую консультацию без взимания платы при определении профессиональной пригодности в порядке и на условиях, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

5) получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме.

Несовершеннолетние, больные наркоманией, в возрасте старше 16 лет и иные несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста 4 лет включительно могут содержаться в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 апреля 2012 г. N 343н «Об утверждении Порядка содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения».

Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства).

Порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 26 февраля 2003 г. N 67 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия».

Мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Одинокая женщина также имеет право на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии ее информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. При использовании вспомогательных репродуктивных технологий выбор пола будущего ребенка не допускается, за исключением случаев возможности наследования заболеваний, связанных с полом.

Граждане имеют право на криоконсервацию и хранение своих половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов за счет личных средств и иных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Половые клетки, ткани репродуктивных органов и эмбрионы человека не могут быть использованы для промышленных целей.

Быть донорами половых клеток имеют право граждане в возрасте от 18 до 35 лет, физически и психически здоровые, прошедшие медико-генетическое обследование.

При использовании донорских половых клеток и эмбрионов граждане имеют право на получение информации о результатах медицинского, медико-генетического обследования донора, о его расе и национальности, а также о внешних данных.

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.

Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки.

Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия.

Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке беременности до 12 недель.

Искусственное прерывание беременности проводится:

1) не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию для искусственного прерывания беременности:

а) при сроке беременности четвертая — седьмая недели;

б) при сроке беременности одиннадцатая — двенадцатая недели, но не позднее окончания двенадцатой недели беременности;

2) не ранее семи дней с момента обращения женщины в медицинскую организацию для искусственного прерывания беременности при сроке беременности восьмая — десятая недели беременности.

Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится при сроке беременности до 22 недель.

При наличии медицинских показаний — независимо от срока беременности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2012 г. № 98 «О социальном показании для искусственного прерывания беременности» социальным показанием для искусственного прерывания беременности является беременность, наступившая в результате совершения преступления, предусмотренного статьей 131УК РФ (изнасилование).

Переченьмедицинских показаний для искусственного прерывания беременности установленПриказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 декабря 2007 г. N 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности».

Искусственное прерывание беременности у совершеннолетней, признанной недееспособной, если она по своему состоянию не способна выразить свою волю, возможно по решению суда, принимаемому по заявлению ее законного представителя и с участием совершеннолетней.

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой уголовную ответственность по ст. 123 УК РФ.

Медицинская стерилизация как специальное медицинское вмешательство в целях лишения человека способности к воспроизводству потомства или как метод контрацепции может быть проведена только по письменному заявлению гражданина в возрасте старше 35 лет или гражданина, имеющего не менее 2 детей, а при наличии медицинских показаний и информированного добровольного согласия гражданина — независимо от возраста и наличия детей.

По заявлению законного представителя совершеннолетнего лица, признанного недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно выразить свою волю, медицинская стерилизация возможна по решению суда, принимаемому с участием совершеннолетнего лица.

Переченьмедицинских показаний для медицинской стерилизации определяетсяПриказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 декабря 2007 г. N 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности».

Источник