Топ-30 регионов по расходам на здравоохранение

Расходы федерального бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут сразу на 15%: вместо 945 миллиардов рублей в 2020 году в 2021-м выделят более 1,1 триллиона рублей. Пошли по пути наращивания финансирования медицины и многие российские регионы. Очевидно, что для преодоления последствий пандемии COVID-19 денег понадобится как никогда много.

Здравоохранение остается в числе важнейших приоритетов государства, заявила директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина России Светлана Гашкина, представляя проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в октябре 2020 года. Согласно документу, на госпрограмму «Развитие здравоохранения» запланировано почти 858 млрд рублей в 2021 году, более 855 млрд — в 2022-м и более 816 млрд — в 2023-м.

«Расходы на лекарственное обеспечение не подлежали сокращению. На лечение 14 высокозатратных нозологий предусмотрено 64 млрд в 2021 году и 66,9 млрд рублей ежегодно в 2022-2023 годах. Проиндексирован норматив финансовых затрат на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан с 860,6 рубля до 886,4 рубля, объем субвенций регионам на эти цели увеличится на 1,03 млрд рублей и составит 38,8 млрд рублей ежегодно. Зарезервированы ассигнования на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями по поручению президента РФ: в 2021 году — 60 млрд рублей, в 2022-м — 64 млрд, в 2023-м — более 68 млрд. На модернизацию первичного звена здравоохранения будет выделяться 90 млрд рублей ежегодно», — раскрыла основные показатели бюджета Светлана Гашкина. Всего, согласно ранее опубликованным документам Минфина РФ, расходы федерального бюджета на здравоохранение на 2021-2023 годы запланированы в размере более 3,3 трлн рублей. В целом же бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» в 2021 году составят 1 118 991,4 млн рублей, в 2022-м — 1 123 959,2 млн и в 2023-м — 1 091 422,2 млн рублей.

Цель — 5% от ВВП на медицину. Председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов отмечает, что в абсолютных цифрах госрасходы на здравоохранение из всех источников растут, а в процентах от ВВП происходит снижение, однако в дальнейшем и этот показатель будет расти. «Наша обязанность — последовательно отстаивать рост бюджета здравоохранения. Президент поставил задачу достичь уровня расходов на здравоохранение до 5% к ВВП, и все мы — общество, депутаты, сенаторы — шаг за шагом должны прилагать усилия, чтобы бюджет здравоохранения стал бюджетом развития. Важно подавать информацию не в миллиардах рублей, а в спасенных жизнях, показывать, куда и на что тратятся деньги. По лекарственному обеспечению маяк, который определяет наше движение вперед, — это переход к лекарственному страхованию и финансированию лечения конкретной болезни. Необходимо последовательно увеличивать заработные платы медработников. Сейчас делаем важный шаг к отраслевым системам оплаты труда. Следующий шаг — увеличить сам фонд оплаты труда, чтобы зарплата врача отличалась от зарплат других сотрудников так же, как отличаются зарплаты военных или полицейских. По вакцинопрофилактике стоит задача расширения национального календаря, например, депутат Константин Затулин поднимает проблему очага ротавируса в Краснодарском крае и предлагает разработать соответствующую вакцину. Возможно, мы не отстоим все позиции сегодня, но каждый день будем двигаться к бюджету развития», — заявил Дмитрий Морозов.

Регионы готовы потратиться. В разрезе регионов, как и в предыдущие годы, с большим отрывом лидируют три субъекта — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун отмечает, что система здравоохранения города в этом году прошла серьезное испытание, напряжение в работе продолжает сохраняться и в настоящее время. «Если бы не те шаги, которые предпринимало правительство Москвы в предыдущие годы, мы столкнулись бы сегодня с еще большими трудностями и неизвестно, как вышли бы из них. Эпидемия распространялась стремительно, мы ничего не знали об этой инфекции, во всем мире медицинскому сообществу было непонятно, как лечить и как бороться. Со всем этим в первую волну мы справились и продолжаем держать ситуацию под контролем. При этом развитие столичного здравоохранения не остановилось и продолжается», — отмечает чиновник. Бюджет города на здравоохранение постоянно растет: если сравнивать с уровнем последнего десятилетия, то консолидированный бюджет отрасли по плановым значениям 2021 года увеличился в 4 раза. Первое и главное — сохранить уровень, качество, доступность медпомощи, в том числе за счет развития первичной медико-санитарной помощи, мероприятий по оказанию помощи больным с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, отмечает Хрипун. «Еще один комплекс приоритетов связан с тем, что мы сейчас проходим вторую волну коронавирусной инфекции. Как будут развиваться события дальше, сказать сложно. Мы имеем беспрецедентные даже по мировым масштабам ресурсы и инфраструктуру для борьбы с инфекцией, данный приоритет сохранится и в следующем году. В том числе в части массовой вакцинации москвичей от коронавируса. Мероприятия по реализации этих приоритетов разноплановые и комплексные. Это и строительство, и капитальный ремонт (в первую очередь поликлиник и больничных корпусов), и развитие высокотехнологичных методов диагностики и лечения, а также лекарственное обеспечение, которое будет значительно увеличено», — подчеркивает он.

По словам председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской области Андрея Голубева, расходы на здравоохранение в 2021 году будут на 21,6% меньше, чем в 2020-м. Связано это в первую очередь с непредвиденными расходами «антикоронавирусного» характера. «В этом году, к примеру, мы дополнительно выделили 55,4 млрд рублей. Деньги направили на перепрофилирование, развертывание коек и оказание медпомощи пациентам с внебольничной пневмонией с заболеванием COVID-19, а также на дополнительные выплаты персоналу и оплату отпусков, в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 23,8 млрд рублей. Так как эта работа проделана, дополнительное финансирование на 2021 год пока не требуется», — пояснил Голубев. По его словам, в 2021-м законодатели предусмотрели почти 3 млрд рублей на капремонт государственных учреждений здравоохранения, которые работают в условиях круглосуточного стационара. Также предусмотрено свыше 13 млрд рублей на обеспечение льготными лекарствами отдельных категорий граждан.

Ассигнования на здравоохранение Петербурга в 2021 году увеличатся на 5 млрд рублей. Для поддержания достигнутого уровня обеспечения лекарствами петербургских льготников в бюджет заложено 11 млрд рублей. Текущие объемы высокотехнологичных операций планируется зафиксировать бюджетными расходами в размере 2,8 млрд рублей. Финансовые планы города обеспечат серьезное укрепление материальной базы здравоохранения. На закупку медоборудования в больницы и поликлиники резервируется 1,7 млрд рублей. Расходы на обновление медицинского санитарного транспорта на три года составят 1,684 млрд рублей. Через три года в автопарке скорой помощи все автомобили будут иметь срок эксплуатации не более 5 лет. В ближайшие три года также планируется провести замену 120 лифтов в 51 учреждении здравоохранения, после чего в организациях отрасли не останется лифтов с превышением нормативного срока эксплуатации.

Источник

Здравоохранение как региональная социально-экономическая система

Рубрика: Экономика и управление

Статья просмотрена: 1257 раз

Библиографическое описание:

Таова, С. М. Здравоохранение как региональная социально-экономическая система / С. М. Таова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 8 (55). — С. 249-253. — URL: https://moluch.ru/archive/55/7576/ (дата обращения: 08.06.2021).

Современные направления формирования глобального мирового экономического, информационного и финансового пространства ставят принципиально новые вопросы, связанные с формированием и развитием методов и форм управления региональными системами.

Приступая к исследованиям в контексте региональной социально-экономической проблематики, необходимо определить, что будет пониматься под региональной социально-экономической системой.

В первую очередь, важно определиться с понятием «регион», так как без знания понятийного аппарата, сложно проводить исследование.

Регион (с латинского regio) — область, район, часть страны, которые отличаются системой устойчивых естественно-географических, исторических, организационно-экономических и иных особенностей, зачастую сочетающихся с национальными особенностями.

По мнению А. С. Маршаловой и А. С. Новоселова, «регион является не только подсистемой социально-экономического комплекса страны, но и относительно самостоятельной его частью с законченным циклом воспроизводства, особыми формами проявления стадий воспроизводства и специфическими особенностями протекания социальных и экономических процессов» [1. c.25].

Отдельные исследователи трактуют регион как систему. Регион в их понимании — это целостная система со своими структурой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни населения.

Исходя из вышеприведенных определений, налицо двойственный статус региона в национальной экономике. С одной стороны — это единица территориальной структуры национального хозяйства, с другой — относительно самостоятельная территориально-хозяйственная система мезоуровня.

В «Основных положениях региональной политики в Российской Федерации» содержится следующее определение: «Под регионом понимается часть территории РФ, которая обладает общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами территорий субъекта Российской Федерации либо объединять территории нескольких субъектов».

В рамках данной работы под регионом будет пониматься субъект федерации, так как для региональной экономики характерен четкий прикладной аспект и практическая ориентированность. И результаты исследований должны быть адресованы региональным властям.

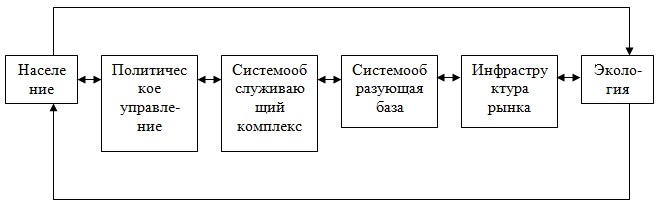

Необходимо отметить, что регион, будучи подсистемой национальной экономики, является сложной, открытой и взаимосвязанной по своим элементам системой. Как социально-экономическая система регион включает в себя элементы, которые характеризуют развитие социально-культурной сферы (системообслуживающий комплекс), инфраструктура рынка, жизнедеятельность населения региона, состояния окружающей среды, политическое управление, системообразующая база (предприятия) (рис1.).

Рис.1. Элементы социально экономической системы.

Однако, следует отметить, что здравоохранение является социально-экономической подсистемой второго порядка, входя в состав системообслуживающего комплекса (подсистема первого порядка) (рис.2)

Рис.2. Социально-экономическая система

Заметим, что подсистема здравоохранения состоит из элементов (это медицинские учреждения и кадры, органы власти и т. д.), связей и отношений между ними (прежде всего это финансовые взаимодействия и нормативно-правовые акты, регламентирующие эти интеракции), а также целей, ради достижения которых она существует (сохранение и укрепление здоровья граждан, поддержка системной эффективности и пр.) (рис.3.) [2. c.9]

Рис. 3. Структура подсистемы (системы) здравоохранения [2, c.10]

До недавнего времени в российской научной литературе здравоохранение понималось как отрасль непроизводственной сферы, расходующая бюджетные средства, но не производящая национального продукта. Данный подход с позиции современности представляется устаревшим и проблемы здоровья и здравоохранения нуждаются в переосмыслении.

Здоровье является ключевой ценностью для человека. Рассматривая здоровье человека с позиции экономической теории, важно понимать медицинскую услугу как товар, который может покупаться и продаваться на рынке в соответствии со спросом. Однако, медицинская услуга обладает радом особенностей, выводящие ее за рамки обычного товара и обуславливают изъяны рынка медицинских услуг: информационную асимметрию между врачом и пациентом, неэластичность спроса, случайность наступления болезни и др.

Вместе с тем медицинские услуги считаются мериторными благами, то есть их потребление стимулируется государством, поскольку спрос населения на медицинскую помощь и профилактические мероприятия (что является результатом здоровьеcберегающего поведения людей), как правило, отстает от необходимых параметров [3, c. 23; 4, c. 224].

М. Гроссман в своей статье «Концептуальные основы капитала здоровья и спроса на здоровье» (1972 г.) рассматривал здоровье с принципиально новых позиций, отличных от существовавших ранее.

Основные теоретические положения М. Гроссмана сводятся к следующему. Как потребительский товар, считает он, здоровье непосредственно входит в функцию потребления индивида, поскольку люди получают удовлетворение от того, что они здоровы. В то же время здоровье оказывает влияние на полезность индивида не только потому, что доставляет ему удовольствие от хорошего самочувствия, но и потому, что повышает число дней для работы и свободного времяпрепровождения и увеличивает доход [4. c.223].

И чем выше уровень благосостояния, тем при прочих равных условиях выше уровень здоровья населения, однако такая связь не всегда прослеживается.

Человек потребляет медицинские услуги, желая сохранить свое здоровье не столько потому, что ценит здоровье само по себе, а потому, что стремится увеличить его запас, который используется как ресурс.

Поведение людей по отношению к собственному здоровью должно определяться их экономическими интересами. Следует отметить, что серьезной социальной проблемой отечественного здравоохранения является отсутствие заинтересованности большинства людей в сохранении собственного здоровья в условиях перехода к рыночным отношениям. Каждый человек нуждается в некотором минимальном запасе здоровья, позволяющий ему чувствовать себя комфортно в обществе и участвовать в экономической деятельности.

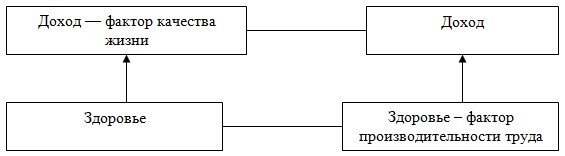

Вместе с тем, необходимо учитывать связь между здоровьем человека и его доходом, которая имеет сложную природу. С одной стороны, доход существенно влияет на уровень здоровья, причем это влияние может носить как прямой характер(через условия жизни), так и косвенный (через высокую социальную самоидентификацию и возможность индивида регулировать свое поведение). С другой стороны, здоровье выступает важнейшим фактором роста производительности труда, причем и на индивидуальном уровне, и в масштабах региона (рис 4.) [2. c.19].

Рис. 4. Связь здоровья и дохода человека

Взаимное усиление инвестиций в экономику и здравоохранение обуславливает тесную связь дохода и здоровья.

Исходя из вышеизложенного, можно идентифицировать здравоохранение как фактор экономического развития и снижения бедности, а расходы на здоровье выступают как инвестиции, которые принесут экономическую отдачу в будущем.

Роль здравоохранения в региональной экономике целесообразно оценивать и с позиции теории человеческого капитала. Согласно теории человеческого капитала, увеличение запаса человеческого капитала повышает производительность субъекта в рыночном секторе экономики. Капитал здоровья представляет собой инвестиции в человека, осуществляемые с целью формирования, поддержания и совершенствования его здоровья и работоспособности. Инвестиции в здоровье, его охрана, способствующие сокращению заболеваний и смертности, продлевают трудоспособную жизнь человека, следовательно, и время функционирования человеческого капитала.

Инвестиции в человеческий капитал имеют ряд особенностей, которые отличают их от других видов инвестиций:

1. Отдача от инвестиций в человеческий капитал напрямую зависит от продолжительности жизни его носителя.

2. Человеческий капитал подвержен как физическому и моральному износу, так и способен накапливаться и умножаться.

3. По мере накопления человеческого капитала его доходность повышается до определённого предела.

4. Не всякие инвестиции в человека могут быть признаны вложениями в человеческий капитал, а лишь те из них, которые считаются общественно целесообразными и экономически необходимыми.

5. Характер и виды вложений в человека определяются историческими, национальными, культурными особенностями и традициями.

6. По сравнению с другими формами капитала инвестиции в человеческий капитал являются наиболее выгодными как с точки зрения отдельного человека, так и с точки зрения всего общества.

7. Инвестиции в человеческий капитал можно измерить и показать в денежном выражении.

Необходимо отметить, что мы не рассматриваем отдачу от здоровья и отдачу инвестиций в здоровье как синонимы. На поведение человека влияет непосредственно состояние его здоровья. Состояние здоровья человека — это его естественный капитал, часть которого является наследственной, другая — приобретенной в результате затрат самого человека и общества. Однако, больший объем расходов может свидетельствовать как о большей склонности к инвестированию, так и о более плохом здоровье.

В последние годы признание здоровья одним из высших национальных приоритетов государства находит понимание и последовательную поддержку высшего руководства.

Государственная политика в сфере здравоохранения — заинтересовать человека в сохранении своего здоровья: каждый гражданин должен сформировать осознанное отношение к собственному здоровью как к важной личной, семейной, социальной и экономической категории; население необходимо включить в проведение мер по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья.

С одной стороны, здоровье определяет способность населения к воспроизводству трудовых ресурсов, в связи чем, идет увеличение производительных сил. С другой — экономические достижения в обществе, уровень экономического развития, благосостояния существенно отражаются на состоянии здоровья населения. Откуда вытекает тесная взаимосвязь здоровья населения и экономики страны.

Медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями, входящими в сферу регионального здравоохранения, рассматриваются как инструмент повышения производительности труда гражданина и, соответственно, в региональной экономике в целом.

Рассмотрев здравоохранение как социально-экономическую систему, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, здравоохранение — это неотъемлемая часть региона, которая функционально встроена в ее социально — экономический, политический и информационный контексты.

Во-вторых, регион, будучи подсистемой национальной экономики, является сложной, открытой и взаимосвязанной по своим элементам системой. Здравоохранение является социально-экономической подсистемой второго порядка, входя в состав системообслуживающего комплекса

В-третьих, наблюдается связь между здоровьем человека и его доходом, которая имеет сложную природу. С одной стороны, доход существенно влияет на уровень здоровья. С другой стороны, здоровье выступает важнейшим фактором роста производительности труда.

1. Маршалова А. С. Основы теории регионального воспроизводства / А. С. Маршалова, А. С. Новоселов. — М.: Экономика, 1998.–с.192.

2. Калашников, К. Н. Организационно-экономические факторы управления региональной системой здравоохранения: монография / К. Н. Калашников, А. А. Шабунова, М. Д. Дуганов. — Вологда:ИСЭРТ РАН, 2012. — с.153.

3. Чубарова Т. В. Экономика здравоохранения: теоретические аспекты (научный доклад)/ Т. В. Чубарова. — М.: Институт экономики РАН, 2008.-с.68.

4. Grossman, M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health / M. Grossman // The Journal of Political Economy. — Vol.80.-No 2.-Pp.223–225

Источник