Здоровье населения промышленного города

Введение. В основе ухудшения здоровья детского и взрослого населения лежит целый комплекс социально-экономических причин, среди которых не последнюю роль играют несовершенство существующей системы медицинского обслуживания; ухудшение качества питания; «техногенные перегрузки» в результате промышленного загрязнения окружающей среды; уменьшение объема профилактических программ в амбулаторном звене здравоохранения.

Большинство хронических болезней человека имеет мультифакториальную природу – они развиваются при наличии наследственного предрасположения и при соответствующем воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды, в том числе социальных, экологических, метеотропных [3, 5, 7].

Важная роль в формировании хронических состояний принадлежит нарушениям адаптации организма человека к изменениям окружающей среды, возможности взаимодействия с ней на основе биологической, психологической и социальной природы человека [2, 7]. Действительно, здоровье человека представляет собой не только биологическую, но и социальную категорию, когда осуществляется возможность социальных контактов на уровне семьи, коллектива, общества. В результате научно-технической революции возросли и расширились взаимосвязи между населением и окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека, особенно в последние десятилетия, привела к загрязнению окружающей среды отходами производства. Воздушный бассейн и воды содержат загрязняющие вещества, концентрации которых часто превышают предельно допустимую, что негативно отражается на здоровье населения [4]. На заболеваемость могут оказывать влияние десятки тысяч факторов. Здоровье отражает состояние экосистемы в целом, является обобщенным показателем качества среды обитания и ее влияния на жизнедеятельность людей. Здоровье все явственнее становиться интегральным индикатором медико-экологического благополучия, критерием его оценки, а экологические процессы – ведущими детерминантами благополучия людей [1, 3, 6].

Целью данного исследования была комплексная гигиеническая оценка здоровья населения крупного промышленного города для обоснования создания эффективной системы профилактики потерь здоровья.

Материалы и методы исследования. Оценка здоровья детского и взрослого населения осуществлялась по ретроспекивным и проспективным материалам медицинских отчетов в период с 1971 по 2006 год. Учитывались заключительные, уточненные диагнозы. Диагнозы хронических заболеваний регистрировались только 1 раз в году, обострения хронических заболеваний в календарном году повторно как заболевания не учитывались.

Уровень хронической среднемноголетней заболеваемости – отношение суммарного числа обращений за медицинской помощью по поводу выявленной патологии за изученный период к численности населения соответствующего пола и возраста деленное на количество периодов наблюдения. Показатели определялись числом обращений за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения в календарном году на 100000 населения.

Статистическое исследование было ограничено лишь отдельными формами и группами болезней, в отношении которых влияние условий среды наиболее четко проявляется и по которым можно было ожидать репрезентативные числа наблюдений. Результаты подвергнуты статистической обработке с определением средних величин, их ошибок, достоверности различий между сравниваемыми величинами с помощью t-критерия Стьюдента [5].

Результаты исследования и их обсуждение. Существуют многолетние закономерности формирования заболеваемости среди взрослого и детского населения. Высокие показатели хронической среднемноголетней заболеваемости регистрировались в группе детей 90-х годов рождения. Перинатальная патология, врожденные аномалии и пороки развития, болезни крови и кроветворных органов, органов дыхания и пищеварения формировали общий уровень среднемноголетней хронической заболеваемости детей. Указанный показатель составлял – 21,97 % в общей структуре среднемноголетней заболеваемости детского населения города. В группах детей 70–80-х годов рождения регистрировались значительно более низкие показатели среднемноголетней заболеваемости хроническими болезнями, их доля в общей структуре среднемноголетней патологии составила соответственно 8,71 и 7,97 %. Так, у детей 70-х годов рождения регистрировалось 8,71 % случаев хронической патологии в общей структуре заболеваемости. У детей 90-х годов рождения – 21,97 %.

Одно из ведущих мест в формировании острой и хронической заболеваемости принадлежало болезням органов дыхания. Формирование хронических болезней происходило на фоне высокой заболеваемости острыми респираторными инфекциями, острыми бронхитами и бронхиолитами. Заболеваемость детей хронической патологией находилась в зависимости от действия таких факторов, как кратность, течение и исходы острых заболеваний. Биологические факторы также создавали предпосылки для хронизации патологии. Среди них наибольшую значимость имела пораженность фоновыми заболеваниями (анемии, перинатальная патология, гипотрофии, диатезы и их сочетания).

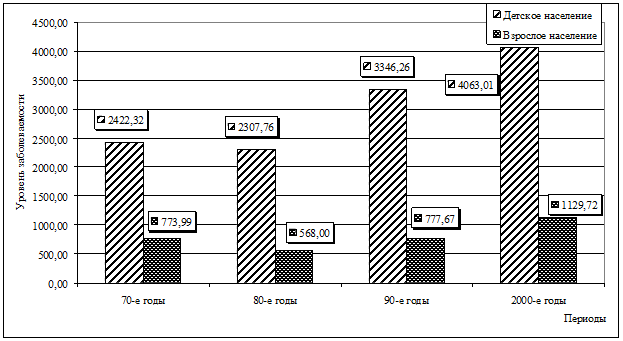

Класс хронических болезней органов дыхания в большей степени составляли такие нозологические формы, как болезни миндалин и аденоидов. На рис.1 представлен уровень хронической среднемноголетней заболеваемости болезнями миндалин и аденоидов (включая хронический тонзиллит) детского и взрослого населения в изученный период с 1971 по 2006 год.

Рис. 1. Уровень хронической среднемноголетней заболеваемости болезнями миндалин и аденоидов (включая хронический тонзиллит) детского и взрослого населения в г. Омске (на 100000 населения)

Показатели хронической среднемноголетней заболеваемости болезнями миндалин и аденоидов (включая хронический тонзиллит) в 1,8 и 1,5 раз превышали аналогичные показатели заболеваемости детского и взрослого населения г. Омска 70-х годов. На их долю приходилось около 80 % всей зарегистрированной по классу патологии.

В 80-е годы прошлого столетия регистрировались более низкие показатели заболеваемости по указанному классу патологии, затем в 90-х годах произошло повышение уровня заболеваемости болезнями миндалин и аденоидов (включая хронический тонзиллит). Наиболее высокие показатели по данным нозологическим формам заболеваний отмечались у мальчиков в 70-х годах, в поколениях 80-х, 90-х, 2000-х годов рождения ведущее место болезней миндалин и аденоидов принадлежало девочкам.

Каждое десятилетие отмечался значительный рост болезней миндлин и аденоидов у детей. Аденоиды у ребенка могут быть причиной нарушения развития плода во время беременности матери, родовые травмы. Закладка всех органов и систем у человеческого эмбриона, а затем и плода происходит во время первого триместра беременности, – во втором и третьем триместрах они только дозревают. Аденоидные вегетации могут быть следствием: инфекций, перенесенных беременной женщиной в этот период; приема лекарственных препаратов, которые негативно влияют на состояние плода; воздействия на организм беременной токсических веществ, физических факторов (рентген, ионизирующее излучение и пр.). С самого рождения у ребенка имеется предрасположенность к возникновению аденоидов. Простуда и другие факторы провоцируют это заболевание, но не являются его первоначальной причиной. Аномалии конституции, или диатезы – это такие врожденные особенности детского организма, которые предрасполагают к возникновению разных заболеваний. Лимфатико-гипопластический диатез – это аномалия конституции, при которой ослабляется иммунитет и отмечается разрастание лимфоидной ткани в организме, в том числе и всех миндалин. Дети с лимфатико-гипопластическим диатезом чаще переносят простуду и имеют аденоидные вегетации.

Особенностью патологии органов дыхания в изученных группах детского населения являлось заметное замещение в группе детей 90-х годов рождения острой патологии органов дыхания хронической (хроническими болезнями носа и носовых синусов, миндалин и аденоидов и обструктивными болезнями легких), характерной ранее для населения старших возрастных групп.

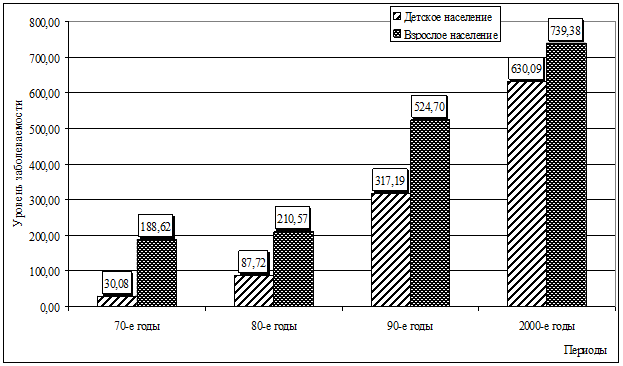

Рис. 2. Уровень среднемноголетней заболеваемости хроническими болезнями носа и горла (фарингит, назофарингит, синуит, ринит) детского и взрослого населения г. Омска (на 100000 населения)

На рис. 2 представлен уровень среднемноголетней заболеваемости хроническими болезнями носа и горла у детей и взрослых в г. Омске за период 70-х–2000-х гг. Как у детского населения, так и у взрослого отмечался рост данной патологии из поколения в поколение. У детей 2000-х годов рождения данная патология в 21 раз регистрировалась чаще, чем у детей 70-х годов. У взрослых заболеваемость хроническими болезнями носа и горла была в целом выше, чем у детей.

У детей заболеваемость хроническими болезнями носа и горла формировалась за счет ринитов, назофарингитов, синуитов, фарингитов. Причинами формирования хронического ринита у детей могли являться: часто повторяющиеся острые риниты, разрастание носовых раковин, хронические заболевания придаточных пазух, постоянное нахождение в пыльных помещениях, в помещениях с резко сменяющейся температурой воздуха. Для возникновения хронического ринита характера цепь предшествующих событий, связанных с болезнью. Хронический катаральный ринит вызывают повторяющиеся или затяжные острые инфекционные риниты. У детей развитие этой болезни почти всегда связано с аденоидами, тонзиллитами и синуситами. Гипертрофический ринит произрастает в основном из катарального ринита и является его тяжелой стадией. Аллергический ринит бывает напрямую связан с бронхиальной астмой и аллергическими экземами. Хронический назофарингит имеет грибковую или бактериальную этиологию, распространению которой может способствовать снижение резистентности детского организма.

Как видно из рис. 2, наиболее высокая заболеваемость регистрировалась у детей 2000-х годов рождения, что можно связать с возрастанием техногенной нагрузки и ростом производства в крупном промышленном городе, где они родились и проживали.

Данный вопрос требует детального дальнейшего изучения, поиска взаимосвязей потерь здоровья детского и взрослого населения крупного мегаполиса.

- Формирование устойчивой негативной тенденции в изменении здоровья детского населения: увеличение числа детей с хроническими заболеваниями. Так, у детей 70-х годов рождения регистрировалось 8,71 % случаев хронической патологии в общей структуре заболеваемости. У детей 90-х годов рождения – 21,97 %.

- Отмечался рост заболеваемости по классу болезней органов дыхания у детского и взрослого населения мегаполиса. Ведущая патология была однотипна в четырех поколениях.

- Формирование хронических болезней происходило на фоне высокой заболеваемости острыми респираторными инфекциями, острыми бронхитами и бронхиолитами. Заболеваемость детей хронической патологией находилась в зависимости от действия таких факторов, как кратность, течение и исходы острых заболеваний. Биологические факторы также создавали предпосылки для хронизации патологии. Среди них наибольшую значимость имела пораженность фоновыми заболеваниями (анемии, перинатальная патология, гипотрофии, диатезы и их сочетания).

- Показатели хронической среднемноголетней заболеваемости болезнями миндалин и аденоидов (включая хронический тонзиллит) в 1,8 и 1,5 раз превышали аналогичные показатели заболеваемости детского и взрослого населения г. Омска 70-х годов. На их долю приходилось около 80 % всей зарегистрированной по классу патологии.

- Как у детского населения, так и у взрослого отмечался рост заболеваемости хроническими болезнями носа и горла из поколения в поколение. У детей 2000-х годов рождения данная патология в 21 раз регистрировалась чаще, чем у детей 70-х годов. У взрослых заболеваемость хроническими болезнями носа и горла была в целом выше, чем у детей.

Рецензенты:

Блинова Е.Г., д.м.н., профессор кафедры общей гигиены с курсом ГДП ОмГМА, г. Омск.

Демченко В.Г., д.м.н., профессор кафедры медицины труда с курсом профпатологии ОмГМА, г. Омск.

Источник

Здоровье населения промышленного города

Состояние атмосферного воздуха в крупных городах является серьезной проблемой для здоровья населения. Уровни загрязнения воздуха в 20 крупнейших городах мира в разы превышают установленные ВОЗ нормативы [1]. Около 50 % хронических респираторных заболеваний в мире, по оценкам ВОЗ, связаны с загрязнением воздуха, воздействию которого подвергается более 1 млрд городских жителей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала воздух в крупных городах причиной инсульта, ишемической болезни сердца, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), астмы, пневмонии и рака легких [2] Отдельные эпидемиологические исследования связывают загрязнение воздуха с раком мочевого пузыря. Около 17 % ежегодных преждевременных смертей от рака легких среди взрослых объясняется воздействием канцерогенов из-за загрязнения воздуха в домашних хозяйствах. Более половины смертей среди детей в возрасте до 5 лет от острых инфекций нижних дыхательных путей вызваны вдыхаемыми частицами из-за загрязнения воздуха в результате применения твердого топлива в домашних хозяйствах [3].

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах являются автотранспорт, промышленные и электрогенерирующие предприятия, системы отопления в частных домах [4, 5].

Цель исследования: оценка эколого-гигиенической ситуации и состояния здоровья населения в крупных промышленных городах Сибири.

Материалы и методы исследования

Состояние атмосферного воздуха и здоровья населения изучали в городах: Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Омск. Объемы выбросов стационарных, передвижных источников, качество атмосферного воздуха и состояние здоровья оценивали по данным официальной статистики Росстата, государственных докладов о состоянии и охране окружающей среды, состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора, ежегодников Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова за 2006–2016 гг.

Обработка данных проводилась с помощью ППП Statistica 10.0: Описательная и Непараметрическая статистика (тест Манна – Уитни U).

Результаты исследования и их обсуждение

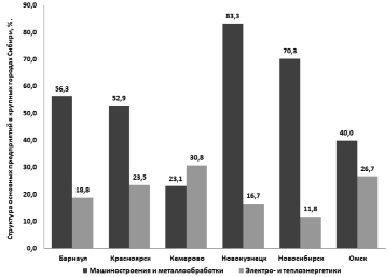

Структура основных предприятий в Барнауле, Красноярске Новокузнецке, Новосибирске, Омске и Кемерове представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура основных предприятий в крупных городах Сибири, %. По оси ординат: Доля промышленных предприятий машиностроения и металлообработки, электро- и теплоэнергетики, %. По оси абсцисс: Города Сибирского федерального округа

Как видно на рис. 1, доля предприятий машиностроения и металлообработки преобладает в Новокузнецке, а электро- и теплоэнергетики – в Кемерове.

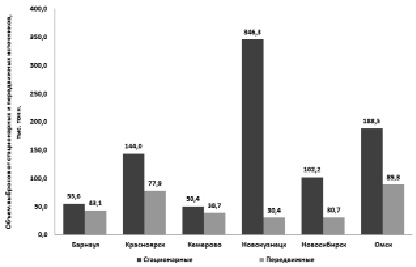

Изучаемые города сравнивали по объему выбросов от стационарных и передвижных источников (рис. 2).

Рис. 2. Объем выбросов от стационарных и передвижных источников, тыс. тонн. По оси ординат: Объем выбросов от стационарных и передвижных источников, тыс. тонн / год. По оси абсцисс: Города Сибирского федерального округа

На рисунке показано, что на 1-м месте по объему выбросов от стационарных источников находится Новокузнецк, а от передвижных – Омск. Красноярск по этим показателям занимает соответственно 3-е и 2-е места.

Объем выбросов от обрабатывающих производств в Красноярске достоверно выше по сравнению с Кемеровом и Омском (р = 0,005), при производстве электроэнергии – только по сравнению с Омском (р = 0,005). Вклад в структуру выбросов обрабатывающих производств выше, чем в Кемерове и Омске, соответственно в 4,1 и 2,8 раза, а выбросов при производстве электроэнергии меньше в 1,7 и 6,2 раза.

Объем выбросов от транспорта в Красноярске выше, чем в других городах (р = 0,081), за исключением Омска (р = 0,810). Вклад в загрязнение воздуха отработавших газов автотранспорта достигает 70–90 % [6]. Выбросы автотранспорта создают устойчивые и обширные зоны с уровнями загрязнения, в разы превышающими санитарно-гигиенические нормативы [7].

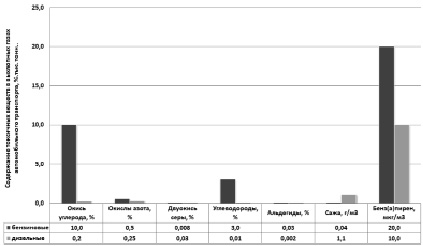

Содержание токсичных веществ в выхлопных газах зависит от типа двигателя (рис. 3). На рис. 3 видно, что в выхлопных газах бензиновых двигателей преобладает содержание окиси углерода, окислов азота, углеводородов и бенз(а)пирена, в дизельных – сажи.

Рис. 3. Содержание токсичных веществ в выхлопных газах автомобильного транспорта, %. По оси ординат: Удельный вес токсикантов в отработавших газах автомобильных двигателей, %. По оси абсцисс: Токсиканты выхлопных газов двигателей автотранспорта

Удельный вес приоритетных поллютантов, поступающих в атмосферный воздух г. Красноярска, %

Предприятия электро- теплоэнергетики

В городах с длительным отопительным сезоном и наличием в топливном балансе угля или мазута вклад продуктов сжигания топлива в общем объеме выбросов от стационарных источников, коммунальных котельных и печей частного сектора может достигать 90 %.

Структура приоритетных загрязнителей в выбросах от всех стационарных источников, предприятий электро- и теплоэнергетики, печей частного сектора и отработавших газах автотранспорта в Красноярске представлена в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в выбросах стационарных источников и выхлопах автотранспорта преобладают оксид углерода, предприятий электро- и теплоэнергетики – диоксид серы и азота, бытовых печей – твердые вещества. Доля твердых веществ в выбросах печей частного сектора в 4,8 раза превосходит их долю в выбросах стационарных источников, а в выбросах предприятий электро- и теплоэнергетики и отработавших газах автотранспорта – соответственно 3,1 и 3,5 раза. Важно отметить, что твердые вещества из печей частного сектора поступают в атмосферный воздух без какой-либо очистки, тогда как предприятия электро- и теплоэнергетики оборудованы средствами газо- и пылезащиты, эффективность которых достигает 95–97 %.

Среди загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников, присутствуют канцерогены и неканцерогены. К приоритетным канцерогенам относятся бенз(а)пирен (БП), формальдегид (ФА) и бензол.

В Красноярске основным источником выбросов бенз(а)пирена являются предприятия по производству алюминия, на 2-м месте – ТЭЦ и бытовые котельные.

Нельзя не учитывать печное отопление домов частного сектора, как один из существенных источников выбросов канцерогенов. По данным ВОЗ внутри частного дома концентрация бенз(а)пирена достигает 70 нг/м3 при норме 0,12 нг/м3 (рекомендации ВОЗ), формальдегида – 26 мкг/м3 при норме 9,9 мкг/м3 (для зимнего времени), а бензола – 30–45 мкг/м3 при норме 1,7 мкг/м3.

Формальдегид содержится в выбросах химических и металлургических производств, отработавших газах автотранспорта, а бензол – в выбросах нефтехимических и химических производств.

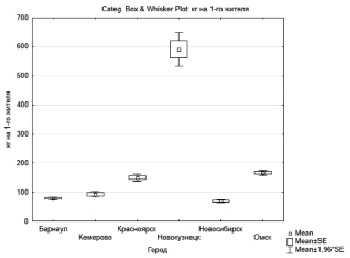

Результаты сравнительного анализа антропогенной нагрузки в рассматриваемых городах представлены на рис. 4. На рис. 4 показано, что на 1-м месте по уровню антропогенной нагрузки находится Новокузнецк, на 2-м – Омск, Красноярск занимает 3-е место.

Рис. 4. Антропогенная нагрузка на 1-го жителя от выбросов стационарных источников в городах Сибири, кг/чел. По оси ординат: Уровень антропогенной нагрузки на 1-го жителя от выбросов стационарных источников, кг/чел. По оси абсцисс: Города Сибирского федерального округа

Взвешенные вещества поступают в атмосферный воздух при сжигании угля и мазута, а также с выбросами металлургических производств. Крупным источником загрязнения взвешенными веществами являются выбросы при печном отоплении домов частного сектора, на долю которого приходится около 10 %, а в период отопительного сезона – до 20–30 % загрязнения атмосферного воздуха PM2,5 [8].

Анализ содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Красноярске и городах сравнения за период с 2006 по 2016 г. показал, что концентрация бензола в Красноярске выше, чем в Барнауле (p = 0,028), Кемерове (p = 0,003) и Омске (p = 0,005), формальдегида – по сравнению с Кемеровом (p = 0,042). Концентрация бенз(а)пирена в Красноярске выше, чем в других городах (p

Источник