Здоровье как ценность современной молодежи.

Молодёжь является потенциалом социального развития и фактором политического баланса с воспроизводственным потенциалом нации. Здоровье- качественная предпосылка будущей самореализации молодых людей, способности к созданию семьи и деторождению, сложному учебному и профессиональному труду, общественно-политической и творческой активности. В современных условиях здоровье перестаёт быть только личным делом молодого человека, оно становится фактором выживания социума в целом. Отношение молодёжи к здоровью представляет собой систему индивидуальных, избирательных связей личности с различными явлениями и социальной среды, способствующими, или наоборот, угрожающими состоянию здоровья, а также определённую оценку индивидом своего физического состояния.

В связи с этим актуализируется проблематика здорового образа жизни студенческой молодёжи, связанные со следующими аспектами.

Во-первых с ростом изменением характера нагрузок, который испытывает молодой человек студенческой среде в связи с усложнением социальной жизни, изменением её ритма, которые провоцируют негативные сдвиги в состоянии здоровья, приводят к изменению характера заболевания.

Во-вторых, с увеличением рисков как общего характера, так и возрастного порядка, которые могут повлечь за собой негативное изменение состояния здоровья. Усиливающийся рост количества риска в современном обществе, а главное, постоянно растущий масштаб потенциального и реального ущерба от них приводит к тому что традиционные механизмы защиты от неблагоприятных последствий перестают эффективно выполнять свои функции.

Приложение

Анкета:

Часто ли вы употребляете ли Вы Фаст-Фуд?

Занимаетесь ли Вы физическими упражнениями?

Если ли у Вас вредные привычки?

Источник

Здоровье молодежи как непреходящая ценность современного общества

Здоровье каждого человека является не только индивидуальной ценностью, оно представляет собой социальную, общественную ценность. Желание сохранить крепкое здоровье – важная социальная потребность человека, необходимое условие полноценной жизни, высокой творческой активности, трудоспособности и счастья. Здоровье – это великое благо, данное человеку природой, которое нельзя ни купить, ни обменять, его нужно оберегать, улучшать и укреплять.

Но из-за того, что человек рассматривал здоровье как данность, это понятие с давних пор не имело конкретного определения. Самыми распространёнными на сегодняшний день определениями являются:

· гармония противоположно направленных сил;

· полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие;

· способность к полноценному выполнению основных социальных функций.

Большая медицинская энциклопедия определяет здоровье как «состояние человеческого организма, при котором функции всех его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствие каких-либо болезненных изменений». А в основных материалах Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье определяется, как состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье представляет собой весьма сложное явление, характерные и значимые стороны которого нельзя выразить кратко и однозначно.

Многообразие подходов к определению данного феномена и доказывает его социальную и общественную ценность, что в народе подтверждается истиной как «самое главное — здоровье», «здоровье – это не все, но все без здоровья — ничто».

Анализ научно-педагогической, психологической и медицинской литературы показывает, что здоровье можно рассматривать в нескольких аспектах: физическое здоровье, психическое здоровье, нравственное здоровье, социальное здоровье и др.

Физическое здоровье человека представляет собой естественное состояние организма, характеризующееся слаженным функционированием всех органов, устойчивой иммунной системой, достаточностью сил и энергий для выполнения оптимальных физических нагрузок, умственной работы полноценного отдыха.

Психическое здоровье человека рассматривается как способность правильного функционирования его головного мозга, характеризующееся уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, волевых качеств, умением принимать самостоятельные решения в любых ситуациях, анализировать происходящее и умение адекватно оценивать их.

Нравственное здоровье человека определяется такими моральными принципами, которые являются основой его социальной жизни, помогают правильно расставлять приоритеты в поиске истины, выражают сознательное и ценностное отношение к труду, национальной и общечеловеческой культуре, к духовному богатству, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни.

Эмоциональное здоровье характеризуется внутренним состоянием организма, степенью эмоциональной устойчивости человека, его личными переживаниями и умением сопереживать чувствам окружающих, стремлением оказывать поддержку другим людям. Эмоциональное здоровье человека — это такое его состояние, которое обеспечивает ему правильное понимание собственных эмоций и управление эмоциями, принятие себя, что имеет моторные, биохимические и другие проявления, внешне отражающиеся на мимике, жестах, и т.д.

Социальное здоровье человека представляет состояние организма, определяющее способность человека положительно контактировать с социумом, позитивное взаимодействие с другими членами общества. На формирование различных социальных навыков огромное влияние оказывает целенаправленный процесс воспитания, а также различные аспекты процесса социализации. Важную роль играет воспитание в семье, отношение с родителями, друзьями, сверстниками, соседями, незнакомым кругом людей, и т.п.

Надо отметить, что представленные виды здоровья классифицированы условно, так как они все являются структурными элементами единого и целостного организма. Организм человека представляет собой сложнейшую систему иерархически организованных подсистем и систем, объединенных общностью строения и выполняемой функцией (нервная, кровеносная, лимфатическая, дыхательная, эндокринная, пищеварительная, опорно-двигательная и другие системы). Но тем не менее отсутствие или частичность функционирования одного из видов здоровья может кардинально изменить функционирование других видов или лишать их ценности существования.

Наряду с этим функционированием целостного организма невозможно представить без взаимодействия со средой, так как он использует факторы среды для своего существования и развития. Связь человека и среды точно отметил И.П.Павлов, который утверждал, что «человек – высший продукт земной природы, но для того чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным». Так психические свойства и качества личности не существуют вне системы общественных отношений. Здесь стыкуется два подхода на рассмотрение человека как биологическое и социальное существо. Причем как существо социальное или общественное, человек всегда ощущает и реагирует на влияние социума. Это влияние может быть, как положительным, так и отрицательным. Положительное влияние социума на человека создает благоприятные условия для развития всех видов здоровья, способствуют полноценному социальному и личностному росту. А неблагоприятное влияние окружающей среды и негативное воспитание могут вызвать деградацию личности, фрустрацию, и как частое проявление такого влияния привести к истощению и заболеванию организма.

Анализ научно-педагогической, психологической и медицинской литературы, периодической печати и материалов СМИ свидетельствует о наличии тенденции ухудшения здоровья людей в мировом масштабе. Известно, что каждый человек сам должен нести ответственность за состояние своего здоровья. Однако объективная реальность доказывает обратное. Особенно среди подростков и молодежи наблюдается безответственное отношение к здоровью как к непреходящей ценности. Поэтому в последнее время активизировалось внимание к здоровому образу жизни молодежи, что отражает озабоченность общества здоровьем специалистов, выпускаемых высшей школой, ростом заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, снижением работоспособности в трудовой сфере.

Из каких слагаемых состоит здоровье человека? В качестве основных слагаемых здоровья можно обозначить такие социально значимые критерии, как продолжительность жизни, умственная и физическая работоспособность, воспроизводство здорового потомства.

Какие объективные факторы влияют на состояние здоровья человека?

Влияние окружающей среды и социальная среда. Загрязнение поверхности суши, гидросферы, атмосферы и Мирового океана, сказывается на состоянии здоровья людей, эффект «озоновой дыры» влияет на образование злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы на состояние дыхательных путей, а загрязнение вод — на пищеварение, резко ухудшает общее состояние здоровья человечества, снижает продолжительность жизни.

Влияние наследственности. Генетика. Это присущее всем организмам свойство повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности развития, способность передавать от одного поколения к другому материальные структуры клетки, содержащие программы развития из них новых особей.

Здравоохранение. Влияние физической культуры на развитие личности. Путь к общекультурному развитию, а, следовательно, и к здоровью начинается с овладения знаниями. Суждения студентов о влиянии физической культуры на общекультурное развитие личности в большей степени связаны с улучшением форм телесного и функционального развития. Заметное снижение влияния физической культуры на другие стороны личности и ее деятельность обусловлены постановкой физического воспитания в вузе, недостаточной реализацией его гуманитарного содержания, негативным опытом предшествующих занятий, воздействием ближайшего окружения и др.

Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п.

Итак, здоровье для каждого человек является естественной жизненной ценностью, занимающей верхнюю ступень в иерархической системе ценностей. Поэтому в настоящее время актуализируется феномен здоровья как ценный капитал, как выигрышное инвестирование в будущее.

Дата добавления: 2018-02-28 ; просмотров: 968 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Социальное здоровье современной молодежи российского общества

Дата публикации: 19.03.2019 2019-03-19

Статья просмотрена: 7299 раз

Библиографическое описание:

Тер-Геворкова, Н. К. Социальное здоровье современной молодежи российского общества / Н. К. Тер-Геворкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 12 (250). — С. 237-241. — URL: https://moluch.ru/archive/250/57339/ (дата обращения: 08.06.2021).

На основе статистического анализа выявлена основная тенденция относительно социального здоровья молодежи. Подробно продемонстрированы факторы, влияющие на молодежь в российском обществе на современном этапе.

Ключевые слова: социальное здоровье, факторы социального здоровья, молодежь российского общества, современные ценности молодежи.

Эффективное социально-экономическое развитие общества определяется идеальным функционированием и поведением индивидов. Таким идеальным элементом, обеспечивающим развитие общества, является человеческая личность, которая обладает высоким потенциалом своего здоровья. Социальное здоровье — это внутреннее состояние индивида, которое определяет способность человека контактировать с социумом. Социальное здоровье представляется сложным социальным феноменом, возникающим в процессе взаимодействия индивида с социальной средой и отражающим уровень этого взаимодействия. Само по себе социальное здоровье формируется под влиянием родителей, друзей, близких людей, коллег, соседей и так далее — то есть социальное здоровье напрямую связано с социализацией индивида. Принято выделять следующие компоненты социального здоровья:

- Нравственность индивида — это набор совокупность этических и моральных идеалов человека, которые представляются ему истинными, на основе которых он формирует собственные установки и следует им на протяжении жизни. Данный компонент проявляется в способности человека к самооценке, способности предвидеть возможную ситуацию и оценить ее, способности определять разницу между добром и злом, а также в способности испытывать чувства веры, любви, стыда и так далее.

- Социальная адаптация — это способность индивида приспосабливаться к тем или иным постоянно изменяющимся условиями среды его жизнедеятельности. Зарождается социальная адаптация в процессе социализации, а проявляется она в эффективном социальном взаимодействии индивида с социумом.

В настоящее время представляется необходимым оценить социальное здоровье молодежи. Молодежь — это социально-демографическая группа, имеющая социальные и психологические черты, обусловленные возрастными особенностями молодых людей, процессом становления их духовного мира, спецификой положения в социальной структуре общества. Диапазоном возраста, относительно которого ту или иную социальную группу можно назвать молодежью, принято считать от 14–15 лет до 29–30 лет. В данный интервал в настоящее время в России входит примерно 25 миллионов человек, что составляет примерно 17 % всего населения [1]. Несмотря на то, что именно молодежь считается наиболее перспективной с точки зрения развития общества социальной группой, ее место в социальной структуре весьма трудно определить. В связи с этим, например, академик Е. М. Бабосов, обуславливал своеобразие молодежи следующими признаками:

– отсутствие собственного социального положения в обществе, из-за чего некоторые эксперты даже склонны считать, что молодежь относится к маргинализованным слоям населения;

– включенность в молодёжные движения и группировки;

– незавершенность процесса формирования социальных качеств;

– многоступенчатость, возрастная предопределённость процесса становления и развития социального потенциала молодых людей.

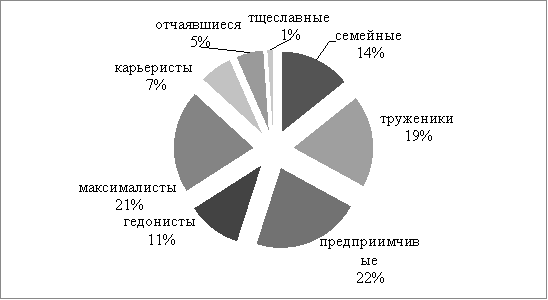

Действительно есть повод считать, что молодежь относится скорее всего к маргинализованным слоям населения, поскольку большинство молодых людей -в первую очередь студенты и учащиеся — не имеет собственного профессионального социального статуса, и их место в статусной структуре общества определяется социальным положением их семей или своим будущим статусом, который связан с получаемой профессией. Также трудно отнести молодежь к тому или иному современному слою населения, поскольку большинство людей данной группы еще не имеют своего дохода, какого-либо уровня власти, престижа, молодежь можно оценивать только по уровню получения образования. Кроме того, усложняет определение места молодежи тот факт, что для молодых людей намного важнее оценивать свои неформальные социальные роли, связанные с включенностью в различные молодежные группировки, нежели формальные социальные роли. Однако некоторую информацию о состоянии нынешней молодежи позволяет нам узнать масштабное социологическое исследование института социологии РАН под названием «Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты» [2]. Исследование разбивает молодежь на группы относительно их жизненных установок (рис. 1).

Рис. 1. Жизненные устремления российской молодежи

Данное исследование позволяет нам понять, что, несмотря на тот факт, что место молодежи достаточно трудно определить в социальной структуре, данная социальная группа в любом случае является самой перспективной в дальнейшем развитии общества, особенно учитывая то, что среди молодежи преобладают «предприимчивые», «труженики» и «максималисты». Молодежь является, таким образом, как самым динамичным и подвижным элементом социума, так и самым уязвимым.

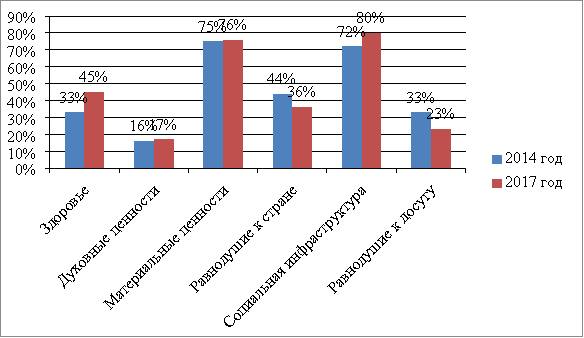

Хотелось бы обратить внимание на современные ценности всего российского общества. Последнее исследование, проведенное ВЦИОМ в 2017 году, показывает следующие результаты (рис. 2) [3].

Рис. 2. Диаграмма ценностей граждан РФ за 2017 год

Первые три лидирующие ценности являются таковыми уже несколько лет. Однако остальные ценности претерпевали изменения. Например, такие ценности, как социальная инфраструктура, состояние экологии, политическая и экономическая ситуация в стране, возможность достижения целей и творческая реализация стали наиболее важными для россиян с 2014 г., поднявшись с прежних позиций в среднем на 6 п. Однако некоторые ценности — социальный статус, досуговая деятельность, значимость климатических показателей и карьерный рост — снизились с 2014 года. Мы видим, что в большинстве своем для населения РФ стабильно важными являются взаимосвязанные здоровье, безопасность и отношения в семье. Кроме того, исходя из показателей, в последние годы для россиян намного важнее внешняя ситуация в стране в целом в связи с политической и экономической нестабильностью, чем их внутреннее состояние, связанное со своей профессией и досугом. В то же время можно выделить некоторые аспекты относительно ценностей молодежи с помощью сравнения исследований 2014 и 2017 годов [4]:

Рис. 3. Диаграмма ценностей молодежи РФ за 2014 и 2017 год

Стоит отметить, что множество ценностей молодежи совпадают со среднестатистическими ценностями любого гражданина РФ, что может свидетельствовать о существовании некоторой связи данной социальной группы к единым национальным интересам. Кроме того, люди склонны считать, что молодежь нашего времени более открыта, общительна и амбициозна. Возможно, именно данная социальная группа, в настоящее время являясь молодежью, сможет повысить статистику относительно интереса к карьерному росту. На данный момент можно сказать одно точно: межпоколенный конфликт, существовавший в 1990-х годах, ушел в прошлое. Старшее поколение лучше оценивает молодежь, а сама социальная группа внимательнее относится к своему внутреннему и внешнему состоянию.

В процессе включения молодежи в жизнь социума стоит отметить те факторы, которые могут негативно на это влиять. Данные факторы можно классифицировать следующим образом [5]:

1) Социальные. Сюда относятся на макроуровне материальное расслоение общества и дифференциация, которые закономерно приводят к конфликту между интересами молодежи и социальной мобильностью, а впоследствии это ведет к десоциализации молодежи. На микроуровне негативные социальные факторы могут проявляться в семье (отсутствие денежных средств, крушение надежд, навязывание своего мнения одного поколения другому).

2) Информационные. В данном аспекте большую роль играет СМИ, а именно их коммерциализация и негативное влияние на молодежь в тот период, когда данная группа находится на стадии мировоззренческой неопределенности. Насаждение различных стандартов и психологии потребительского общества пагубно влияет на самоидентификацию человека в столь раннем возрасте. Проблема состоит не только в том, что влияние информационных социальных институтов слишком сильно давит на молодежь, но и в том, что в наиболее важных отраслях ее недостаточно, например, в сексуальном воспитании молодых людей.

3) Духовные. Данные факторы характеризуются тем, что большая часть молодежи, формируя в своем мировоззрении потребительский образ жизни на данный момент, добровольно идет на различные риски (распитие алкоголя, употребление табака, неправильное питание, неподвижный образ жизни). Мы видим низкий уровень культуры самосохранения и ответственности. Это все приводит не только к проблемам с социальным здоровьем, но вредит и физическому здоровью.

Исходя из фактов о месте молодежи в социальной структуре и различных факторов, влияющих на данную группу, можно оценить степень включенности молодежи в социальную жизнь. Стоит отметить, что современный мир находится на этапе активной информатизации, происходит разделение по сферам знания, и далеко не все члены общества оказываются востребованы в формируемой социальной пирамиде, особенно легко проследить «невостребованность» молодежи. Она наиболее четко выражена в молодежной безработице и сложностях получения желаемого рабочего места, типа и учреждения образования, что часто затруднено вступительными конкурсами или более высокой оплатой в университетах, чем для мало престижных специальностей. Несомненно, есть специальности, где требуются исключительно молодые люди, но заранее предполагается, что молодой человек — в большинстве случаев студент — не задержится долго на данной вакансии, в таких местах работ обычно наблюдается высокая текучесть кадров. Что касается институтов государства и власти, молодежь проявляет свою инициативу в данном аспекте лишь в том случае, если эти институты непосредственно касаются их получаемой специальности. Институт семьи для молодежи представляет в настоящее время все меньшую ценность, что зачастую вызвано нестабильной социально-экономической ситуацией в стране. Из этого всего достаточно легко сделать вывод о том, что об активной включенности молодежи в социальную жизнь не может быть речи, поскольку некоторые социальные институты напрямую отвергают востребованность молодежи, а другие в настоящее время не имеют для них ценности. Максимум включенности молодежи в социальную жизнь можно наблюдать разве что по их взаимодействию с малыми социальными группами и собственными неформальными группировками. То есть, несмотря на всю открытость и амбициозность молодежи в РФ, на данную социальную группу давит большое количество внешних факторов, не позволяющих им реализоваться в полной мере.

Таким образом, можно оценить социальное здоровье молодежи на двух уровнях:

- Индивидуально-личностное здоровье. Данный уровень здоровья формируется в процессе первичной и вторичной социализации личности. Судить о полноценном социальном здоровье личности весьма сложно, поскольку, говоря о первичной социализации, стоит упомянуть, что из 100 % заключенных семейных браков, 58 % в дальнейшем заканчиваются разводом. Несмотря на это, на мой взгляд, даже у неполноценных семей есть возможность грамотно воспитать поколение молодежи при условии отсутствия навязывания своего мнения и опыта.

- Групповое здоровье. На данном уровне в совокупности с низкой эффективностью социальной политики государства в области сохранения здоровья нации, прежде всего молодого поколения, усиливается опасность дальнейшего снижения показателей социального здоровья российского общества и сокращение его человеческого ресурса. Множество факторов давят на молодежь, из-за чего теряют свою ценность институты семьи, образования, государства и религии.

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что социальное здоровье молодежи на данный момент в российском обществе является нестабильным. Несмотря на то, что нет уникального критерия определения уровня социального здоровья, мы можем оценить факторы, влияющие на молодежь, и связанные с ними изменения в сознании молодых людей, которые на данный момент не представляется возможным оценить положительно.

Источник