Энциклопедия. История развития медицины

Социальная жизнь общества всегда была неразрывно связана с медициной. В качестве науки медицина существует очень давно, а точнее, с того момента как начало существовать человечество. По мере его развития развивалась и медицина, потому на сегодняшний день большинство болезней, ранее считавшихся неизлечимыми, сегодня успешно лечатся.

Вкратце об истории развития медицины

О том, что медицина существовала в древние времена, свидетельствуют найденные археологами древние рисунки и принадлежности, явно использовавшиеся в медицинских целях. Много информации содержат произведения древнегреческих и древнеримских мыслителей. На этих и других письменных источниках и основывается история древней медицины.

Изначально лекари пользовались наблюдательными методиками в связи с примитивностью медицины. При постановке первых диагнозов им приходилось опираться лишь на внешний осмотр больного и проявляющиеся признаки заболевания.

Развитие медицины в разных странах отличалось. И передовиками в этой области оказались китайцы. В 770 году до нашей эры они уже пользовались книгой по медицине. Конечно, она была совсем не такой, как современная медицинская энциклопедия. Большую часть этой книги составляли мифические произведения и легенды, при этом в них содержалось много правдивой информации о здоровье человека.

Со временем, а точнее в 5 веке до нашей эры, китайцы уже выполняли хирургические вмешательства, используя первые формы хирургических методик. Очередным вкладом китайцев в историю медицины стало открытие инфекционных болезней. О них в Китае заявили в 618 году до нашей эры. И уже в 1000 году до н.э. китайские врачи проводили вакцинацию против оспы. Основываясь на опыте и знаниях китайских врачей, развивалась медицина в Японии, а затем и в других странах.

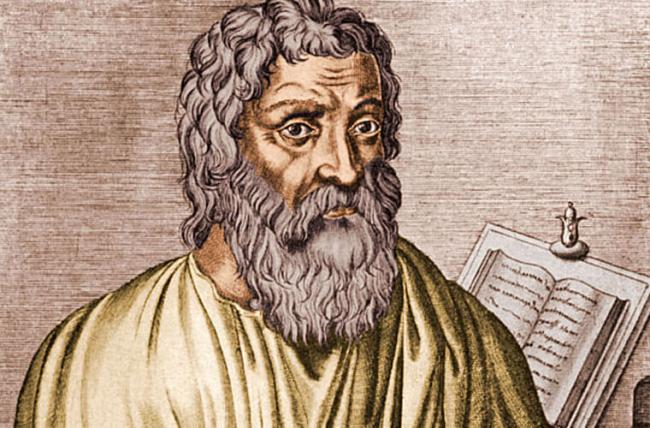

Но так называемой родиной медицины принято считать Древнюю Грецию. Именно здесь были открыты первые школы, в которых светские люди обучались медицине. Самый известный выпускник такой школы — Гиппократ, сыгравший важнейшую роль в становлении медицинской науки. В своих трудах мыслитель объединил все, что необходимо для лечения разных заболеваний, перечислив причины их возникновения. Гиппократ был убежден, что источник многих болезней — это нарушение водного баланса в человеческом организме.

Современная практическая медицина основывается на трудах Гиппократа. Древнегреческому мыслителю удалось точно расписать техники проведения хирургических операций, а многие методики лечения, описанные мыслителем, до сих пор применяются в медицине.

Конечно, Гиппократ был не единственным, кто сделал огромный вклад в медицину. Но именно этот мыслитель считается родоначальником медицины, поэтому в ряде стран было принято, чтобы выпускники медицинских ВУЗов произносили клятву Гиппократа. Стоит отметить, что в современном мире эта клятва утратила актуальность, и в каждой стране врачи приносят свою клятву.

Становление социальной медицины

Социальная медицина — наука, изучающая закономерности развития здравоохранения, а также здоровья общества. Медицина как наука отличается от социальной медицины тем, что занимается изучением здоровья всего общества и его социальных групп, а не отдельно взятого человека. Главная функция, которую выполняет социальная медицина, — это выяснить, как социальная среда воздействует на состояние здоровья человека и как устранить такое негативное воздействие.

История медицины социальной также насчитывает множество столетий. Она зародилась вместе с такими навыками человека, как уборка жилища, мытье посуды, погребение умерших людей и т.п. С целью предотвращения эпидемий заболеваний в Древнем Египте и других государствах проверялись общественные места и рынки, проводился санитарный надзор за колодцами с питьевой водой. И первым, кто описал принципы ведения здорового образа жизни, стал Гиппократ.

В правовой области социальная медицина также нашла свое отражение — была разработана Декларация прав человека и гражданина, признающая здоровье граждан страны ее национальным богатством. Появился этот документ во Франции, когда шла Великая французская революция. В 1822 году во Франции был организован Высший медицинский совет, ставший первой в мире структурой медицинского управления. Понятие медицинского страхования появилось в Германии в конце XIX века.

Сегодня социальная медицина является отдельной наукой, которую также изучают студенты ВУЗов.

Современная медицина

Период решающего становления медицины как науки пришелся на конец XIX — начало XX веков, когда технический прогресс и естественные науки развивались опережающими темпами.

Именно в это время было сделано множество открытий:

рентгеновские лучи, ставшие основой рентгенологических обследований;

- естественная радиоактивность, разработки в ядерной физике, ставшие основой для появления такого направления, как радиобиология (радиационная гигиена, радиоактивные изотопы);

- лучевая терапия — применение радия и радиоактивных препаратов в целях диагностики и лечения;

- электрокардиография — диагностическая методика, выявляющая аритмии, инфаркт миокарда и другие проблемы сердечно-сосудистой системы.

Во второй половине XX века в медицине стала использоваться электроника.

На ее основе было разработано оборудование, которое способно воспринимать, передавать и записывать информацию о работе внутренних органов и даже выполнять их функции:

- искусственное сердце, легкие, почки, которые временно используются при хирургических вмешательствах;

- сердечная электростимуляция;

- электронная микроскопия;

- медицинская кибернетика;

- электронно-вычислительная техника в диагностике;

- автоматические системы, с помощью которых можно управлять дыханием, протезами и пр.

С развитием биологической и химической отрасли в медицине появились инновационные методики диагностики и лечения. Открытия в области генетики позволили выявить заболевания и патологии, передающиеся по наследству. Ученые открыли генетический код, позволивший выяснить причины наследственных заболеваний, а также разработать методы их предотвращения и способы экспресс-диагностики.

В XX веке важное место в медицине заняла иммунология. Ранее в этой области было сделано множество важных открытий, но именно в XX в. классические учения в иммунологии переросли в нечто большее, давшее начало новым направлениям в медицине. В начале 1900-ых годов были открыты:

- группы крови, позднее это открытие позволило проводить переливание крови;

- методы изучения реакций организма на воздействие чужеродных субстанций, после чего появилось понятие «анафилаксия»;

- термины «аллергия» и «аллергопробы на туберкулез» стали основой для нового и обособленного направления в медицине — аллергологии.

Начало XX века — время зарождения химиотерапии, которая началась с применения стрептоцида в лечебной практике.

В это время были созданы:

- пенициллин;

- сульфатные лекарственные препараты;

- стрептомицин;

- антибиотики на основе стойкого пенициллина;

- антибиотики широкого спектра действия.

В ХХ в. стали активно изучаться витамины, механизмы авитаминоза и его профилактика. Появилось отдельное медицинское направление — эндокринология и гормонотерапия, основывающиеся на открытиях, сделанных в период с 1920 по 1954 гг.

Среди них:

- инсулин (1921 год);

- кортизон (1936 год);

- синтез преднизолона (1954 год);

- другие кортикостероиды, применяемые для лечения заболеваний легких, кровеносной системы, кожи и пр.

За все время своего существования медицина из примитивных действий переросла в науку, спасающую жизни миллионов людей. Появление лучевой терапии, химиотерапии, гормональной терапии, иммунотерапии, психотропных лекарственных препаратов, обладающих избирательным действием на ЦНС, методик проведения щадящих хирургических вмешательств, в том числе в глубине головного мозга и на открытом сердце, стало началом новой эры в медицине. Эры, в которой нет места термину «безнадежный больной» и не приемлема шаблонность в лечении.

Развитие медицины продолжается. Сегодня ведутся работы над множеством экспериментальных исследований, которые позволят бороться с тяжелыми заболеваниями с еще большей эффективностью.

Источник

7 самых «смертельных» болезней в истории

Оспа — высококонтагиозная (заразная) вирусная инфекция, которой страдают только люди. Её вызывают два вида вирусов: Variola major (смертность 20-40 %, по некоторым данным — до 90 %) и Variola minor (смертность 1-3 %). Люди, выживающие после оспы, могут частично или полностью терять зрение, и практически всегда на коже остаются многочисленные рубцы в местах бывших язв.

В XVIII веке английский врач Эдвард Дженнер изобрёл прививку от оспы, которая была привита в Европе массово. В России вакцинация была проведена после смерти от оспы французского короля Людовика XV. Первыми привитыми от оспы были Екатерина II Великая, Великий князь Павел Петрович, Великая княгиня Мария Фёдоровна, а через несколько дней и внуки Екатерины Александр и Константин Павловичи. Крестьянскому мальчику Маркову, от которого была привита оспа императрице, было присвоено дворянство, фамилия Оспенный и герб.

В Америке, Азии и Африке оспа держалась ещё почти двести лет. В XX веке от оспы умерло 300—500 миллионов человек. С 1970-х годов она считается побеждённой, прививки от оспы в СССР прекратились с 1976[источник?]. Последнее заражение Variola major отмечено в Бангладеш в 1975; двухлетнюю девочку удалось спасти, в 2000 эта женщина была жива.

Официально об искоренении оспы было объявлено в 1979.

В 2001, однако, в США президент Джордж Буш-младший приказал привить оспу всем военнослужащим, после того как были разосланы споры сибирской язвы и возникла угроза употребления оспы как биологического оружия.

Испанский грипп или «испанка» (фр. La Grippe Espagnole, или исп. La Pesadilla) был, вероятней всего, самой страшной пандемией гриппа за всю историю человечества. В 1918—1919 годах (18 месяцев) во всем мире от испанки умерло приблизительно 50-100 млн. человек или 2.6-5.2 % населения Земли. Было заражено около 400 млн. людей, или более 20 % населения планеты. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро затмила это крупнейшее кровопролитие по масштабу жертв.

В связи с техническим прогрессом (поезда, дирижабли, скоростные корабли) болезнь распространилась очень быстро по всей планете. В некоторых странах на целый год были закрыты публичные места, суды, школы, церкви, театры, кино. Иногда продавцы запрещали покупателям заходить в магазины. Заказы исполняли на улице. В некоторых странах был введен военный режим. В одном из городов США были запрещены рукопожатия. Единственным населённым местом, которое не подверглось пандемии, был остров Маражо в устье Амазонки в Бразилии. В Кейптауне машинист поезда заявил о смерти 6 пассажиров на участке всего в 5 км. В Барселоне ежедневно умирали 1 200 человек. В Австралии врач насчитал за один час на одной только улице 26 похоронных процессий. Вымирали целые деревни от Аляски до Южной Африки. Были города, где не осталось ни одного здорового врача. Даже могильщиков не оставалось, для того, чтобы похоронить умерших. Выкапывали массовые могилы, используя при этом паровой совок. Людей хоронили десятками без гроба и отпеваний. Грипп за первые 25 недель убил 25 млн. людей. СПИДу потребовалось 25 лет, чтобы убить 25 млн. людей. Массовое перемещение войск стран-участниц Первой мировой войны привело к ускорению распространения гриппа. Иммунная система солдат, участвовавших в Первой мировой войне, была ослаблена химическими атаками. Это вызвало страшные эпидемии гриппа в войсках. В индийской армии было заражено 22 % войск. Большинство заболевших умерло.

Чума

(с 1340г. — 1771г.) убила более 75 миллионов человек во всём мир е.

Чума — болезнь, известная с древнейших времен, первые возможные сведения о ней приходятся на конец II и начало III веков нашей эры. Известнейшей является так называемая «Юстинианова чума» (551—580), которая возникла в Восточной Римской Империи и охватила весь Ближний Восток. От этой эпидемии погибло более 20 млн человек. В X веке была большая эпидемия чумы в Европе, в частности, в Польше и в Киевской Руси. В 1090 в Киеве за две недели от чумы погибло свыше 10 000 человек. В XII веке эпидемии чумы несколько раз возникали среди крестоносцев. В XIII веке в Польше и на Руси было несколько взрывов чумы. В XIV веке по Европе прошлась страшная эпидемия «чёрной смерти», занесенная из Восточного Китая. В 1348 от неё погибло почти 15 млн человек, что составляло четверть всего населения Европы. В 1346 чума была занесена в Крым, а в 1351 в Польшу и Русь. В дальнейшем в России отмечались вспышки чумы в 1603, 1654, 1738—1740 и 1769 годах. Эпидемия бубонной чумы прокатилась по Лондону в 1664—1665 годах, унеся жизни более 20% населения города. Последний случай заражения бубонной чумой был зафиксирован в 2002 г. в США.

В Средние века распространению чумы способствовала антисанитария, царившая в городах. Канализации не было, и все отбросы текли прямо вдоль улиц, что служило идеальной средой для жизни крыс. Альберти так описывал Сиену, которая «много теряет … из-за отсутсвия клоак. Именно поэтому весь город издает зловоние не только в первую и последнюю ночную стражу, когда сосуды с накопившимися нечистотами выливаются в окна, но и в другие часы бывает отвратителен и сильно загрезнён»[1]. К тому же во многих местах причиной чумы объявили кошек, якобы являвшихся слугами дьявола и заражавших людей. Массовые истребления кошек привели к ещё большему увеличению численности крыс. Причиной заражения чаще всего служат укусы блох, которые предварительно жили на зараженных крысах.

Малярия

(с 1600г. по сегодняшний день) убивает около 2 миллионов человек в год.

Тиф

(с 430 г. до н.э по сегодняшний день) убил 3 миллиона человек в период между 1918 и 1922г. и Большинство содлат наполеона во время его походы на Россию

Источник

рентгеновские лучи, ставшие основой рентгенологических обследований;

рентгеновские лучи, ставшие основой рентгенологических обследований;