Топ-37 самых опасных для здоровья профессий

Одни страшны контактом с потенциально опасными предметами и веществами, другие заставляют постоянно находиться в стрессе. Как бы там ни было, нам следовало бы с еще большим уважением относиться к людям, которые ежедневно рискуют жизнью и здоровьем. Какие же профессии считаются самыми опасными?

1. Радиолог

Представители этой профессии вынуждены постоянно контактировать с рентгеновскими лучами и радиоактивными материалами, что серьезно вредит здоровью.

2. Сотрудники горячих цехов на металлопрокатных заводах

Одно неловкое движение, одна малейшая ошибка, и человек может пострадать от высоких температур и расплавленного раскаленного металла.

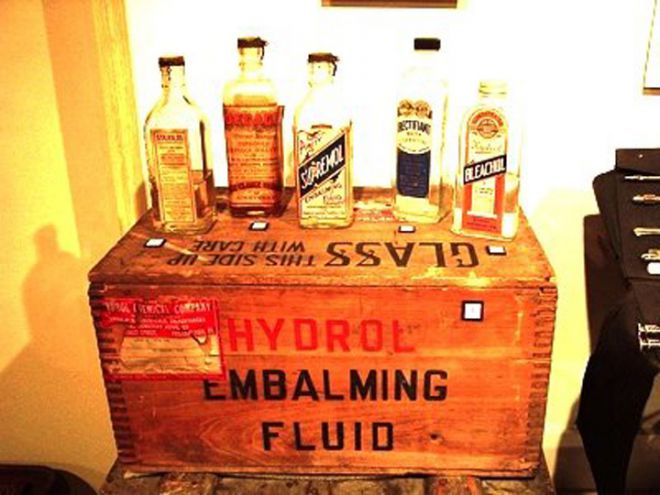

3. Бальзамировщик

Обработка тел умерших проводится при помощи химикатов, контакт с которыми очень нежелателен.

4. Лифтеры

Эти люди занимаются монтажом и ремонтом лифтовых кабин и механизмов и ежедневно имеют дело с очень непростыми конструкциями.

5. Сотрудники лаборатории ядерной медицины

Они занимаются подготовкой радиоактивных изотопов к применению в диагностических процедурах.

6. Установщики и ремонтники холодильных камер

Контакт со сложными промышленными и коммерческими холодильными установками тоже чреват неприятностями.

7. Медсестра реанимации

Работа в отделении интенсивной терапии сама по себе не сахар. Тем более несладко приходится медсестрам, на чьи плечи ложится вся черновая работа.

8. Оператор газотранспортной системы

Отвечает за исправность оборудования и корректную работу топливодобывающей системы.

9. Оператор технологических установок на химическом заводе

Мало того, что ему приходится следить за исправностью всех установок и систем, так еще и с химикатами постоянно контактировать нужно.

10. Оператор горных машин

Отвечает за исправность и корректную работу машин и механизмов, предназначенных для разведки и освоения разных месторождений полезных ископаемых.

11. Фельдшеры скорой медицинской помощи

Спасать человеческие жизни каждый день – задача не из легких, не каждому по силам.

12. Мастера, занимающиеся ремонтом промышленного огнеупорного оборудования

Они чинят печи, котлы, нагреватели и прочее оборудование.

13. Сборщики бытовых отходов

Каждый день представителям этой профессии приходится иметь дело с мусором – сортировать его, переносить, загружать в контейнеры.

14. Специалист по организации технической эксплуатации ядерного оборудования

На плечи этого человека возложена очень ответственная миссия, и права на ошибку он не имеет.

15. Производители медицинского оборудования

В их обязанности входит производство, стерилизация, установка и обслуживание оборудования.

16. Пилоты, помощники пилотов, авиатехники

Они ответственны за жизни пассажиров и сохранность транспортируемого груза.

17. Оператор буровой установки

Представители этой профессии управляют буровым оборудованием и лично контролируют процессы добычи полезных ископаемых.

18. Сотрудник ветеринарной лаборатории

Проводит медицинские испытания и исследования, готовит вакцины и сыворотки, занимается диагностикой заболеваний.

19. Сотрудник медицинской лаборатории

Занимается проведением лабораторных исследований с целью диагностики, лечения и профилактики разных болезней.

20. Хирургический технолог

Присутствует при операциях, помогает анестезиологам, хирургам и всем остальным членам команды. В обязанности хирургического технолога также входит поддержание чистоты в операционной.

21. Операторы котельной

Обслуживают оборудование котельных и отвечают за корректную его работу.

22. Помощник хирурга

Ассистенты во всем помогают хирургам во время операций.

23. Оператор водоочистных сооружений

Эти люди контролируют процессы очистки, исследуют качество воды и стоков.

24. Ветеринар

Диагностирует болезни животных и занимается их лечением.

25. Гистологи

Эти специалисты занимаются детальным изучением строения, жизнедеятельности и развития тканей всевозможных живых организмов.

26. Иммиграционные и таможенные инспекторы

Проверяют людей, собирающихся пересечь границы государства. Задача инспектора – найти нарушения иммиграционных и таможенных законов или подтвердить их отсутствие.

27. Подолог

Представители профессии специализируются на изучении и лечении заболеваний человеческих стоп.

28. Ассистент анестезиолога

Контролирует состояние пациента и обеспечивает уход за ним во время хирургической операции.

29. Анестезиолог

Это врач, который изучает методы защиты организма от операционных травм и их последствий.

30. Бортпроводник

Обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров во время полета. Бортпроводники также проверяют билеты, разносят еду и отвечают на все вопросы клиентов авиакомпании.

31. Стоматолог-ортопед

Занимается изготовлением зубных протезов и других конструкций, которые помогут в восстановлении основных функций челюсти и улучшении ее внешнего вида.

32. Медсестра-анестезист

Контролирует все жизненно важные процессы в организме пациента, наблюдает за состоянием больного во время анестезии и после прекращения ее действия.

33. Ассистент стоматолога

Помощники дантистов готовят оборудование, проводят подготовку пациентов, ведут запись на прием к врачу.

34. Зубной техник

Изготавливает и ремонтирует протезы. В отличие от стоматологов, зубные техники никогда не контактируют с пациентами.

35. Ветеринар-ассистент

Представители этой профессии кормят, поят зверей, проверяют их на наличие травм или заболеваний.

36. Стоматолог

Врач, непосредственно контактирующий с пациентами. Он лечит или удаляет зубы, ставит пломбы – в общем, выполняет всю ту работу, которой посетители стоматологических кабинетов боятся так сильно.

37. Стоматолог-гигиенист

Удаляет зубные камни и вредные отложения, полирует зубы, при необходимости покрывает их специальной укрепляющей эмалью.

Источник

Здоровье лиц опасных профессий

Повышенное внимание правительства РФ и ведомств к проблеме мониторинга функционального состояния здорового человека в условиях психической и физической активности обусловлено значимостью человеческого фактора в достижении результата целенаправленной поведенческой деятельности, в том числе трудовой деятельности, направленной на успешное выполнение профессиональных обязанностей.

Термин «экстремальность» в профессиональной лексике используется с точки зрения санитарно-гигиенических нормативов, т.к. предполагает такой набор или уровень воздействия факторов в пределах рабочей зоны, которые могут вызвать острые отравления, травмы, профессиональные заболевания, инвалидизацию, гибель человека или возникают для лиц отдельных профессий при ликвидации аварийных (нестандартных) ситуаций [2, 12, 24]. К числу экстремальных профессий, как правило, относят: космонавтов, спасателей, пожарных, летчиков, водолазов, сотрудников спецподразделений силовых структур и другие профессии или должности.

Реализация государственных и федеральных целевых (ведомственных) программ, таких как «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года», «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» и др. предъявляет высокие требования к состоянию здоровья сотрудников МЧС и силовых ведомств.

При оценке условий и характера труда спасателей было установлено, что их профессиональная деятельность протекает в двух основных режимах: режиме повышенной готовности и ожидания и режиме ликвидации последствий ЧС. Режим и продолжительность работы спасателей могут быть изменены в зависимости от характера и особенностей проведения работ по ликвидации ЧС с учетом санитарно-эпидемиологических требований и медицинских рекомендаций. В соответствии с руководством Р 2.2.755–99 итоговый класс тяжести и напряженности труда спасателей в режиме ликвидации последствий ЧС по наиболее значимым факторам производственного процесса классифицируется как вредный (тяжелый) труд 2-й степени (3.2 класс условий труда) и напряженный опасный (экстремальный) труд, соответствующий 3 степени 3 класса или 4 классу (3.3. – 4). При ликвидации последствий ЧС энерготраты возрастают до 5000–8400 ккал в сутки и более, поскольку при этом возникают дополнительные физические нагрузки, изменения положения тела при работе, перемещение в пространстве. В режиме ликвидации последствий ЧС высока не только тяжесть трудового процесса, физическая динамическая нагрузка, но и напряженность труда спасателей: возрастают интеллектуальные, сенсорные и эмоциональные нагрузки, может меняться режим работы. Гигиеническая оценка тяжести и напряженности по наиболее значимым факторам оперативно-служебной деятельности спасателей показала, что основным дестабилизирующим здоровье фактором, как в режиме повышенной готовности (ожидания), так и в режиме ликвидации последствий ЧС, является напряженность труда [2, 19, 20].

Условия выполнения профессиональных обязанностей различны: высокие перепады температур, сильная концентрация дыма, ограниченная видимость и пр. Согласно данным литературы при пожаротушении и ликвидации его последствий организм спасателя подвергается токсическому воздействию смеси частиц, угарного газа, полициклических ароматических углеводородов, что приводит к острым легочным дисфункциям [32, 33, 37], изменению сердечного ритма, сосудистого тонуса [36, 48], агрегатного состояния крови [35], обезвоживанию организма [38, 39] и служит риском для сердечно-сосудистых заболеваний [33]. Имеются сведения о том, что только по прошествии двух часов после пожаротушения у спасателей восстанавливался исходный уровень показателей систолического давления, сердечного ритма и температуры тела [36, 39]. Всё это сопровождается постоянной угрозой жизни и здоровью (возможны обрушения горящих конструкций, взрывы паров и газов, отравление ядовитыми веществами, выделяющимися в результате горения), отрицательными эмоциональными воздействиями (вынос раненых и обожженных людей и т.д.). К этому добавляются трудности, обусловленные необходимостью проведения работ в ограниченном пространстве (в тоннелях, подземных галереях, газопроводных и кабельных коммуникациях), что затрудняет действия, нарушает привычные способы продвижения, рабочие позы (продвижение ползком, работа лежа). Зачастую это сопровождается у пожарных-спасателей скелетно-мышечными дисфункциями и приводит к снижению выносливости [9, 26, 31,40, 42, 44].

Необходимо отметить, что в условиях ЧС спасатели МЧС должны поддерживать концентрацию внимания, чтобы следить за изменением обстановки на объекте, держать в поле зрения состояние многочисленных конструкций, технологических агрегатов и установок. Высокая ответственность каждого спасателя при относительной самостоятельности действий и решений по спасению жизни людей и оборудования, наличие неожиданных и внезапно возникающих препятствий усложняют выполнение профессиональных обязанностей сотрудников МЧС, испытывающих постоянные перегрузки [10].

Поскольку профессиональная деятельность сотрудников МЧС России связана с необходимостью постоянной готовности к реагированию на ЧС, к их организму предъявляются повышенные требования, связанные с широким диапазоном резервных возможностей, обеспечивающих процессы срочной адаптации к конкретным условиям.

Как известно, любые стрессовые (непривычные по силе) воздействия запускают в организме систему неспецифических реакций (стресс-реализующих), которые направлены на приспособление организма к конкретным условиям существования [1].

Согласно данным литературы у трети лиц, чья профессиональная деятельность связана с высоким риском, могут наблюдаться неспецифические отклонения, сопровождающиеся временным умеренным снижением функциональных резервов организма, состоянием нервно-психического напряжения и в целом напряжением механизмов адаптации [3, 5, 8, 17, 18]. Кроме этого, выявлены гендерные отличия в психофизиологических реакциях организма на стресс. Так, исследования, проведенные Sinden K., показали, что спасатели-пожарные женского пола в большей степени, чем мужчины, подвержены повышенному риску как физических, так и психологических травм, что необходимо учитывать при проведении профессиональных работ [49]. Высокую частоту встречаемости депрессивного состояния и посттравматических психических расстройств отмечают также у ликвидаторов последствий крушения Нью-Йоркского торгового центра [34].

По мнению ряда авторов, у лиц, чья профессиональная деятельность связана с действием постоянных или чрезмерных стрессорных факторов, довольно высок риск развития состояний, определяющихся как «непатологические невротические проявления» или «непсихотические расстройства психогенной природы» [7, 12, 22, 25, 45]. Именно поэтому при подготовке пожарных спасателей сейчас стали уделять большое внимание формированию и развитию адаптивных способностей организма и психофизической подготовке [6, 12, 22, 28, 29, 43, 48, 50]. Для этого разрабатываются индивидуально ориентированные программы физической подготовки, включающие физические нагрузки как аэробного, так и анаэробного фитнеса [28, 50] и позволяющие формировать профессиональных специалистов [4, 11, 13, 15, 23].

Если при однократном воздействии стрессового фактора ответные реакции организма направлены на реализацию резервных возможностей и обеспечивают приспособление организма, то при многократном и разнообразном (по модальности) внешнем воздействии происходит истощение функциональных резервов организма вплоть до морфологических изменений и возникновения соматической патологии.

В структуре накопленной заболеваемости у спасателей превалируют болезни пяти классов по МКБ-10 (болезни органов пищеварения; органов дыхания; костно-мышечной системы и соединительной ткани; системы кровообращения) [22, 27, 32, 42]. Согласно данным ряда авторов, уже к концу первого года работы у 14,9 % спасателей возникают проблемы с функцией внешнего дыхания, состоянием скелетно-мышечной системы, а также психологические проблемы. Необходимо отметить, что характер и тяжесть ведущей патологии у спасателей и пожарных определяется интенсивностью профессиональной деятельности и достигает максимальных значений при стаже работы от 2-х и более 6 лет, что обусловлено нарушением адаптационных механизмов в эти периоды. Согласно многолетним наблюдениям за спасателями, участвующими в ликвидации последствий крушения Нью-Йоркского Торгового Центра, у 82 % пожарных и 72 % рабочих спасателей в течение 5-летнего срока наблюдения после проведения как спасательных работ, так и ликвидации последствий ЧС была отмечена тенденция снижения работы дыхательных мышц и, как следствие, функции легких [30]. Кроме этого, высокая частота сердечных сокращений, гипертензия, гиперлипидемия, ожирение служат риском для сердечно-сосудистых заболеваний и диктуют необходимость проведения первичной профилактики, которая должна являться неотъемлемой составляющей профессиональной деятельности специалистов пожарной службы [32].

В качестве возможных социальных рисков и медико-психологических последствий чаще [14, 24, 46, 47] всего упоминаются следующие:

– учащение и усложнение клинических проявлений посттравматических стрессовых расстройств;

– увеличение числа случаев хронической алкогольной интоксикации;

– возникновение семейных конфликтов;

– заболевания психогенной природы, полученные при исполнении служебных обязанностей;

– нарастание числа случаев неадекватных агрессивных реакций и суицидального поведения.

В перечень основных функций МЧС России входит осуществление комплекса профилактических, лечебных, санаторно-курортных, оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья военнослужащих войск гражданской обороны, сотрудников Государственной противопожарной службы и спасателей, а также законодательно приравненных к ним в праве на охрану здоровья и медицинскую помощь категориям граждан. Приведенные статистические данные показывают необходимость разработки эффективных мероприятий по медико-психологической реабилитации препятствующих социальному функционированию ухудшающих «качество жизни» пациентов [24, 46].

Несмотря на наличие в МЧС России системы медицинского обеспечения, включающей в себя медицинский отбор, освидетельствование, динамическое наблюдение, комплекс санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий по сохранению здоровья сотрудников, отмечается устойчивая тенденция к снижению профессионального долголетия, расширение и омоложение нозологических форм болезней, устойчивое снижение психофизиологических резервов организма у специалистов МЧС России [21, 41].

Понимание комплексного социально-психологического и медицинского подхода к отбору профессиональных спасателей и поддержанию стабильного здоровья этой группы лиц требует внимательного анализа и отношения к этому вопросу. Результаты исследований, проведенных М.М. Орловой, показали необходимость изучения состояния здоровья лиц экстремальных профессий в контексте социальных взаимодействий. Было показано, что экстремальные профессии создают для личности парадоксальную ситуацию, предъявляя повышенные требования к физическим возможностям и одновременно повышенный риск для здоровья, включая витальную угрозу. При этом специфичность объективных составляющих приводит к необходимости осознания себя с точки зрения физического здоровья представителями экстремальных профессий [16].

Таким образом, анализ данных современной литературы, освещающей условия, характер труда и функциональное состояние здоровья лиц экстремальных профессий, позволяет заключить, что медико-психологическое сопровождение и реабилитация в системе МЧС и МВД должны строиться на постулате первичности психологических факторов в сохранении здоровья, их ведущей роли в развитии психосоматической патологии и возможности восстановления здоровья преимущественно через воздействие на психофизиологическое состояние человека.

Рецензенты:

Куркатов С.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой гигиены, ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ, г. Красноярск;

Рукша Т.Г., д.м.н., профессор, зав. кафедрой патологической физиологии им. проф. В.В. Иванова, ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ, г. Красноярск.

Источник