Пирамида потребностей Маслоу: 7 уровней с описанием и примерами

Потребности определяют жизнь человечества. Причем если их не удовлетворять, люди выказывают нетерпение, а если выполнить полностью, станут равнодушными. Больше 50 лет назад авторитетный американский психолог Абрахам Маслоу смог структурировать наши желания и нужды в общий рисунок – пирамиду потребностей человека, которая состоит из 7 уровней, примеров эффективного практического применения теории в бизнесе и личных интересах более чем достаточно. Ей восхищаются и критикуют одновременно. Чтобы научиться применять ее, нужно разобраться в структуре и закономерностях ее создания.

Теория Маслоу – кратко

Целью исследователя были основные стимулы и мотиваторы, понимание того, что является главной движущей силой и призывом к действию.Он высказал идею о том, что у каждого из нас есть условия для комфортной жизни, к ним мы стремимся и их добиваемся. Что-то для нас важнее, что-то значительно, но не первостепенно. На основании такого вывода психолог построил иерархию необходимых требований. В нее включены физиологические нужды, безопасность, желание любить и быть любимыми, уважение, статус и самореализация.

Если базовые стремления не удовлетворены, людям сложно думать о высших материях. Когда зарплаты не хватает на ежедневные расходы, вы работаете на износ и не спите ночами, чтобы закрыть ипотеку, вам некогда думать о саморазвитии, да и захотите вы этого вряд ли.

Авторство

Свои мысли Маслоу изложил в трактате «Мотивация и личность», опубликованном в 1954 году.

Важно, что по его мнению, очередность обеспечения необходимых благ может меняться у разных людей, именно поэтому он не рисовал диаграмму и не представлял свою концепцию в виде схемы. Это сделали его ученики и последователи. По одним источникам автором является Ф.Котлер – писатель настольной книги маркетологов «Основы маркетинга», по другим – У.Стопп, который через пять лет после смерти автора опубликовал иерархию желаний в своих статьях.

Таблица

В основе пирамиды Маслоу лежат базовые инстинкты человека, которые психология считала исключительно важными потребностями для удовлетворительного уровня жизни. Удивительно, но порывы души не брали в расчет вплоть до середины 20 века, пока о них не заговорил психолог-новатор.

Источник

Пирамида потребностей Маслоу: суть и практическое применение

Наверняка вы слышали о классификации потребностей по Маслоу . Это популярная (или даже попсовая) теория, согласно которой, человек удовлетворяет свои жизненные нужды не хаотично, а по иерархическому принципу.

В нашей статье мы расскажем подробнее о пирамиде Маслоу, ее уровнях, практическом применении и недостатках.

Описание концепции и уровней пирамиды

Несмотря на то, что в названии этой теории присутствует фамилия американского психолога Абрахама Маслоу, он никогда не изображал иерархию потребностей графически. Привычный нам рисунок пирамиды появился в трудах его ученика и последователя У. Стоппа почти через 5 лет после смерти Маслоу.

Тем не менее именно Маслоу является автором фундаментальной теории иерархии потребностей . Ее подробное описание встречается в работе «Мотивация и личность» (1954 г.). Психолог стремился отыскать ответ на извечные вопросы — что нужно человеку, чего он хочет, к чему стремится.

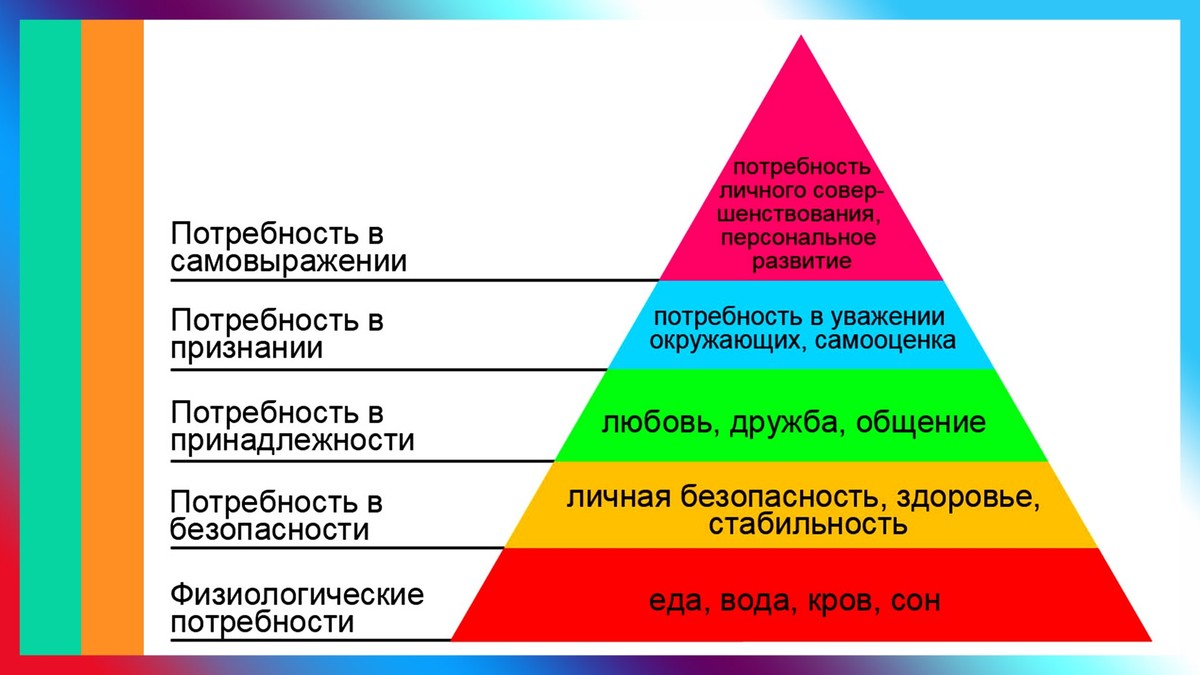

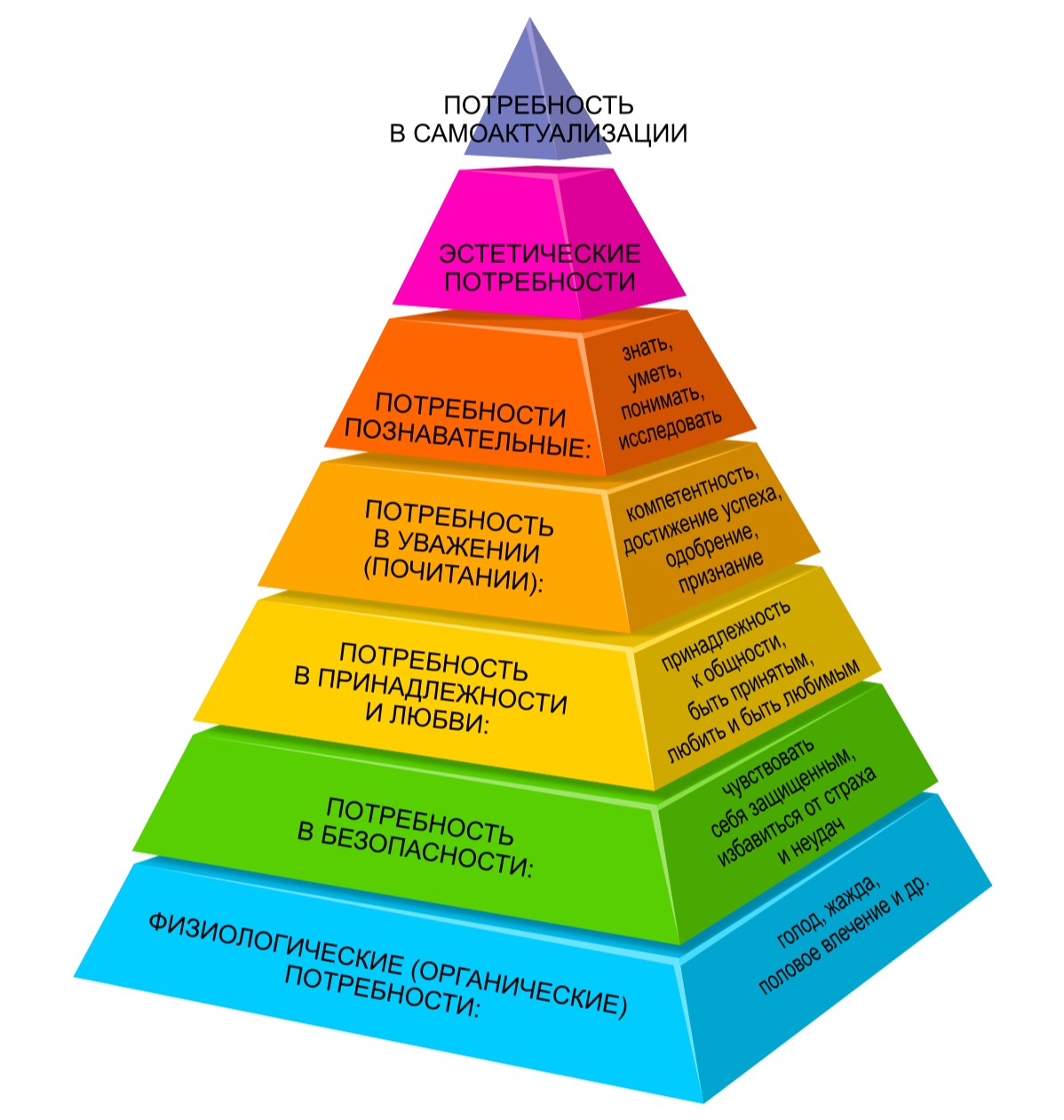

Все потребности Маслоу разделил на 5 категорий и выложил их в определенном порядке. Логика построения пирамиды заключается в движении от базовых (врожденных, природных) нужд к потребностям более высокого порядка.

Уровень 1. Физиологические потребности.

Самая масштабная категория, включающая такие жизненно важные нужды, как еда, сон (отдых), здоровье. То есть то, без чего человек просто не может существовать.

На удовлетворение этих потребностей уходит огромный кусок жизни. Во-первых, нужно обеспечить возможность отдыхать столько, сколько потребуется. Во-вторых, человеку нужны средства на еду, питье, одежду и заботу о здоровье.

Уровень 2. Безопасность.

Стремление к безопасности обусловлено инстинктом. Как младенец, который надрывно плачет, потеряв из виду мать (символ комфорта, покоя), взрослый человек постоянно ищет способы обрести чувство защищенности.

Этот процесс имеет множество направлений и аспектов начиная с физической безопасности (защита дома, самозащита) и заканчивая уверенностью в завтрашнем дне (страхование рисков, финансовая стабильность, защита имущества).

В этом же разделе таблицы Маслоу находятся социальная защищенность и хорошее образование, которое позволит получить работу с высоким доходом.

Уровень 3. Принадлежность.

Речь идет о потребности быть частью некой социальной группы/сообщества, иметь друзей. Также сюда входят любовные отношения — желание иметь вторую половинку, создать с ней семью, родить детей.

Люди нуждаются в любви. Хотят испытывать ее сами и ощущать любовь своей второй половинки. Это чувство насыщает положительными эмоциями, приносит чувство удовлетворенности, полноты жизни.

Уровень 4. Признание.

После удовлетворения потребностей на предыдущих ступенях человек начинает задумываться, чего еще не хватает в его жизни. И в качестве ответа получает новую потребность — желание славы, почета, признания от окружающих. Все это здорово подпитывает самооценку, позволяет ощущать свою нужность этому миру.

Кстати, жажда признания не имеет ничего общего с тщеславием или эгоизмом. Потому что ее мотив исходит не от внутреннего чувства превосходства, а как следствие личностного роста.

Уровень 5. Самореализация.

Другими словами, самоактуализация, саморазвитие и самоутверждение. Находясь на пятом уровне пирамиды Маслоу , человек ощущает потребность в духовном развитии, поиске глобальной цели своего существования и познании мироустройства.

Пример стремления к самоактуализации — любой вид творчества. Художник пишет картины, писатель создает литературные произведения и т. д. Они делают это, чтобы не просто выразить себя, но и познать пределы своих возможностей, открыть новые грани таланта. По словам Маслоу, к этой ступени пирамиды доходит не более 5% из всех людей.

Позже автор концепции добавил еще два уровня — эстетические потребности, то есть стремление к прекрасному, и жажду знаний. Они находятся между 4 и 5 местом в первоначальной иерархии.

Степень удовлетворенности потребностей

Человек никогда не бывает полностью удовлетворен всеми аспектами своей жизни. Ощущение абсолютного счастья быстротечно, ему на смену приходит осознание собственных недостатков, путей для развития и улучшения. Поэтому чтобы более точно охарактеризовать уровень удовлетворенности конкретной потребности, можно использовать понятие «меры» или «степени», выражать его в процентах.

К примеру, физиологические потребности человека удовлетворены на 70%, признание — на 30%, а принадлежность — на 10%. Очевидно, что работать ему нужно сразу с несколькими уровнями, стремиться к максимальному показателю. Но в приоритете — принадлежность, то есть развитие в социальной или любовной сфере.

И еще одна особенность. Пробуждение потребностей происходит не внезапно. Иногда этот процесс может длиться годами. Некоторые ступени (обычно высшие) могут вообще «спать» даже при условии полной удовлетворенности потребностей на низших уровнях.

Практика применения пирамиды

Концепцию Маслоу используют в разных сферах, включая психологию, экономику, социологию и пр. Тем не менее ее теоретический и прикладной потенциалы не исчерпаны. Простой визуальный образ пирамиды отражает целостную фундаментальную теорию, которую можно применять в решении множества практических задач.

Где используют пирамиду человеческих потребностей:

✓ В маркетинге. На ее основе анализируют рынок, сегментируют целевую аудиторию продукта или услуги. Используют для подготовки стратегии продвижения новых товаров. Также пирамида помогает измерить степень удовлетворенности продуктом, проанализировать реакцию на изменение его ключевых параметров, спрогнозировать спрос.

✓ В сфере управления персоналом. Зная иерархию потребностей сотрудников, руководитель может подобрать оптимальные способы мотивации для всего коллектива, повысить продуктивность труда и улучшить качество управленческих решений.

Кстати, иерархия потребностей по Маслоу раскрывает суть нематериальной мотивации персонала. Повышение зарплаты зачастую означает удовлетворение базовых нужд, тогда как другие виды мотивации затрагивают более высокие ступени пирамиды.

✓ В психологии. Оценка собственных потребностей в соответствии с иерархией Маслоу позволяет понять, какие сферы нуждаются в проработке. А также проанализировать степени удовлетворенности по каждому уровню, расставить приоритеты и спланировать свои действия на ближайшее будущее. Отличный прикладной инструмент для личностного роста.

Недостатки теории Маслоу

Концепция пирамиды подразумевает две закономерности:

- Человека не интересуют потребности на более высоких уровнях, пока он не удовлетворит базовые.

- Когда базовые потребности удовлетворены, человек естественным образом перемещается вверх по пирамиде.

Однако эти утверждения постоянно опровергаются. Даже сам Маслоу понимал, что концентрация интересов человека вокруг потребностей одного уровня не может быть константой. Сегодня фокус внимания сосредоточен на самоактуализации, а завтра — на решении задач безопасности. И это совершенно нормально. К тому же потребности нельзя удовлетворить раз и навсегда. Ведь потенциал развития в каждом из уровней безграничен, только это будет движение не вверх, а по горизонтали.

Например, человек может подниматься по карьерной лестнице не ради признания и самореализации, а ради удовлетворения постоянно растущих базовых потребностей. Фактически развитие есть, но только в рамках одного уровня.

Проблема голодного художника

Это одно из убедительных доказательств наличия недостатков в треугольнике Маслоу . Как известно, художники — увлеченные люди. Даже если их базовые потребности не закрыты (1-й уровень), они не перестают создавать свои шедевры (5-й уровень). И таким образом разбивают один из главных тезисов концепции Маслоу — человек переходит к высшим ступеням только тогда, когда удовлетворены потребности на низших.

Многие ученые работали над разрешением проблемы голодного художника. Так, К. Альдерфер обозначил, что движение между потребностями может быть как вверх, так и вниз. А Дж. Адамс писала о том, что перемещение по уровням зависит не только от степени их удовлетворенности, но и от разных мотивирующих факторов.

Не стоит принимать пирамиду Маслоу за истину. Ведь это лишь попытка описать самые значимые потребности в жизни человека.

Если отказаться от банальной трактовки, а использовать концепцию в качестве ориентира при анализе тенденций изменения потребностей, то можно извлечь из нее много практической пользы. Это эффективный вспомогательный инструмент для долгосрочного планирования, построения бизнес-стратегий и выбора направлений для личностного роста.

Источник

Психически здоровый индивид, по А. Маслоу

Здоровье как определенный уровень развития

Теперь мы переходим к рассмотрению, быть может, наиболее полной и структурированной гуманистической концепции здоровья.

Признанный лидер гуманистической психологии А.

Психически здоровый индивид, в понимании А. Маслоу, может быть охарактеризован как “зрелый, с высокой степенью самоактуализации”. “Я представляю себе самоактуализировавшегося человека не как обычного человека, к которому что-то добавлено, а как обычного человека, у которого ничто не отнято. Средний человек — это некое человеческое существо, с заглушенными и подавленными способностями и одаренностями” [там же, с. 8].

Здоровый человек, согласно такому подходу, должен рассматриваться во всей совокупности его биологических, психологических и духовных проявлений, которые равноправно представлены в мотивационной сфере личности. Как считает Маслоу, стратегическое направление будущих биологических исследований должно основываться на том факте, “что между психическим и физическим здоровьем человека существует синергическая взаимосвязь”.

Отличительной чертой концепции Маслоу является постоянное акцентирование взаимосвязи между здоровьем самоактуализирующейся личности и основными (базовыми) потребностями и ценностями, исконно присущими человеческой природе. Маслоу утверждает, что невозможность удовлетворить базовые психологические потребности, такие как потребность безопасности, любви, уважения, самоуважения, идентичности и самоактуализации, приводит к болезням и разного рода расстройствам, которые принято называть неврозами и психозами. Однако даже люди, в полной мере удовлетворяющие свои базовые психологические потребности, люди, которых с полным основанием можно отнести к разряду самоактуализирующихся личностей, которыми движет стремление к истине, добру, красоте, справедливости, порядку, законности и прочим высоким ценностям, — даже эти люди могут испытывать депривацию на метамотивационном уровне. Метамотивация касается поведения, вызванного потребностями н ценностями роста. Это сфера высших ценностей и потребностей человека. По Маслоу, такого рода мотивация присуща самоактуализирующимся людям, у которых по определению удовлетворены более низкие потребности. Метамотивация часто принимает форму посвящения себя определенным высшим идеалам или целям. Неудовлетворение (фрустрация) высших метапотребностей (таких как потребность в совершенстве, справедливости, красоте, правде, подлинности и т.д.) или утрата человеком основополагающих ценностных ориентиров приводит к расстройствам, которые Маслоу называет общей и частной метапатологией.

Маслоу особо подчеркивал, что исчерпывающе определить здоровую (самоактуализированную) личность без упоминания о системе ее ценностей и ее метамотивах невозможно. Высшие ценности имеют “инстинктоподобную природу”, т. е. изначально заложены в самой природе человека. Каждый нуждается в них, чтобы: а) избежать болезни, б) достичь “вочеловеченности” или приблизиться к ней (т. е. во всей полноте реализовать свое предназначение). Высшие ценности требуют от индивида кроме субъективных переживаний также и определенных поведенчески) реакций.

Маслоу рассматривал ценности как рег зе, т. е. не зависящие от прихотей человека, познаваемые, постигаемые, но не изобретаемые. Они “трансчеловечны, трансиндивидуальны и внеисторичны”. “Их можно понять как своего рода совершенство, идеал. И в то же время они конкретны и воплотимы. Они не только свойственны, но и присущи человеку. Они требуют обожания, почтения, прославления, жертв. Они заслуживают того, чтобы ради них жить и умереть. Постижение и слияние с ними приносит человеку величайшее счастье. Бессмертие в этом контексте также приобретает совершенно определенный и понятный смысл — ценности, ставшие сутью человека, частью его Я, бессмертны, они продолжают жить после его смерти, т. е. в определенном, очень понятном смысле человеческое Я трансцендирует смерть” [121, с. 353].

Маслоу считал, что подобный подход к высшим ценностям решает те же проблемы, которые раньше брала на себя религия. Кроме этого, именно в сфере метаценностей находит разрешение извечная проблема свободы воли, поскольку детерминизм перестает здесь выступать как неизбежное и непреодолимое принуждение. “Человек, вышедший на уровень метамотивации, свободно, счастливо и всем сердцем принимает детерминизм бытия. Он соглашается с неизбежным и желает предначертанного ему не подневольно, не “эго-дистонично”, но с любовью и энтузиазмом.

Маслоу отмечает, что “при оценке здоровых, самоактуализирующихся людей можно заметить постепенную, но неуклонную замену отчетливо нормативных и откровенно личных оценок на все более объективные понятия описательного характера, что в конце концов привело к возможности появления стандартизованного теста на самоактуализацию” [там же, с. 41]. Стремясь выделить объективные показатели самоактуализации, Маслоу составил унифицированный перечень характеристик самоактуализирующихся людей, на основе которого можно получить конкретный и детализированный портрет здоровой личности. Этот обширный перечень включает 15 пунктов.

Характеристики самоактуализирующихся людей

1. Более эффективное восприятие реальности.

2. Принятие себя, других и природы.

3. Непосредственность, простота и естественность.

4. Центрированность на проблеме.

5. Независимость: потребность в уединении.

6. Автономия: независимость от культуры и окружения.

7. Свежесть восприятия.

8. “Вершинные” или мистические переживания (“пик-переживания”, экстатические состояния).

9. Общественный интерес.

10. Глубокие межличностные отношения.

11. Демократичный характер.

12. Разграничение целей и средств.

13. Философское чувство юмора — предпочтение философского, доброжелательного юмора, в силу которого самоактуализирующийся человек часто кажется довольно сдержанным и серьезным.

14. Креативность, способность к творчеству.

15. Сопротивление окультуриванию [там же].

Раскроем содержание наиболее значимых из приведенных характеристик, которым сам Маслоу уделял наибольшее внимание.

Самоактуализирующиеся личности наделены особой убежденностью и не склонны поддаваться чуждому влиянию или давлению извне; они верны себе и способны сохранять автономию даже по отношению к самым распространенным и общепринятым социальным стереотипам. Это однако не означает открытой конфронтации с обществом: особенность самоактуализирующихся людей в том, что, будучи восприимчивы к культурным нормам и ценностям, они не столь податливы и конформны, как “подавляющее” большинство, и способны сохранить и отстоять независимость взглядов и действий.

Иными словами, самоактуализирующийся человек находится в гармонии со своей культурой, сохраняя при этом определенную внутреннюю независимость от нее.

Маслоу утверждал, что самоактуализирующиеся люди часто переживают моменты благоговейного трепета, восхищения и экстаза. В такие моменты люди настолько погружаются в определенную деятельность, что теряют чувство времени и места. По наблюдениям Маслоу, люди, испытавшие вершинные (или пиковые) переживания, полагают, что произошло нечто очень значительное и ценное. Некоторые эмпирические исследования подтвердили концепцию Маслоу о вершинных переживаниях. “Я счел возможным и полезным отнести к разряду высших переживаний кроме трагических переживаний, психоделических состояний пациентов Грофа, переживаний людей, перенесших клиническую смерть, видений после хирургических операций и т. п. также и плато- познание. Я называю так спокойное и умиротворенное состояние, вызываемое встречей с высшими ценностями, благоговейную, трепетную и унитивную реакцию на них в отличие от взрыва эмоций и бурной работы вегетативной нервной системы при высшем переживании” [там же, с. 362].

Согласно Маслоу, вершинные или мистические переживания не имеют божественной или сверхъестественной природы, хотя по своей сути они религиозны. Он обнаружил, что в состоянии вершинного переживания человек чувствует большую гармонию с миром, теряет ощущение своего Я или выходит за его пределы.

Одна из наиболее важных особенностей пиковых переживаний состоит в том, что в них индивид обретает опыт трансценденции. Маслоу считал принципиальным вопрос о значении трансценденции. Сам он дал 35 различных значений трансценденции, где под № 1 мы читаем: “Трансценденция как утрата самосознания, самоотчета и самоконтроля по типу деперсонализации. Она сродни самозабвенности, сопутствующей крайней степени концентрации внимания, поглощенности, завороженности. Медитация или концентрация на чем-то внеположном по отношению к наблюдателю и его психическому может вызвать самозабвенность, а следовательно, утрату самосознания, т. е. трансценденцию Эго, сознательного Я” [там же, с. 281]. В этом списке есть пункт, который указывает на принципиальное отличие взглядов гуманистов-психологов от восточных учений: под № 25 — “Достижение даосской (на высшем уровне) объективности в трансценденции, объективности невовлеченной, нейтральной, невмешательской, наблюдательной (такая объективность сама по себе является трансценденцией нехватки объективности, вызванной эгоцентричностью или ущербной незрелостью)” [там же, с. 287]. “Невовлеченность” — вот с чем не может примириться Маслоу, давая столь жесткую и весьма предвзятую оценку даосских представлений о трансценденции. В заключение списка он делает заявление по существу вопроса: “Трансценденция относится к высшим, самым интегративным, холистическим уровням человеческого поведения и отношений. Трансценденция в данном случае выступает не как средство, а как результат, приближающий человека к его собственной человечности, к его окружению, к человечеству в целом, к другим видам, к природе и космосу. (Холизм в смысле иерархической интеграции возможен так же, как изоморфизм когнитивного и целостного)” [там же, с. 291]. Благодаря своим воззрениям на природу вершинных (пиковых) переживаний и трансценденцию, Маслоу стал выдающейся, едва ли не центральной фигурой не только в гуманистической, но и в трансперсональной психологии.

Самоактуализирующиеся личности при любых обстоятельствах испытывают глубокое чувство близости со всем родом человеческим. Это объясняется тем, что базовые потребности человека могут быть удовлетворены только другими людьми, только при помощи других людей, только в обществе других людей. Никем не оспаривается тот факт, что вочеловеченность и принадлежность к виду присущи младенцу только лишь в потенции, что лишь социум способен актуализировать эти потенции. Никакая интуиция не заменит человеку руководителя, учителя, мудреца, терапевта, наставника, старшего помощника, способного направить его по дороге самоактуализации и Бытия. Поэтому самоактуализирующиеся люди стремятся к более глубоким и тесным личным взаимоотношениям, чем “обычные” люди. Важно отметить, что чаще всего те, с кем они связаны, более здоровы и близки к самоактуализации, чем средний человек.

Далее Маслоу приписывает самоактуализирующейся “элите” демократичный склад характера. Являясь элитой и выбирая в друзья тоже элиту, такие индивиды уважают других людей независимо от того, к какому классу, расе, религии те принадлежат, каков их возраст, пол, профессия и другие показатели статуса. Иными словами, они представляют элиту характера, способностей и таланта, а не рождения, расы, крови, имени, семьи, возраста, молодости, славы или власти.

Людям, устремленным к самоактуализации, больше нравится делать что-то ради самого процесса (например, физические упражнения), а не потому, что это средство для достижения какой-либо цели (например, такой, как хорошее состояние физического здоровья).

Почти все без исключения самоактуализирующиеся люди обладают выраженной способностью к творчеству. Самоактуализацию Маслоу понимает как полное использование талантов, способностей, возможностей и т. п. “Люди с высокой степенью самоактуализации — самые здоровые в психологическом смысле люди — имеют очень высокие показатели развитости когнитивных и

перцептивных способностей” [там же, с. 19].

Маслоу различал два типа самоактуализированных людей или два качества самоактуализации.

К первому типу принадлежат люди, обладающие несомненным психическим здоровьем, имеющие небольшой опыт трансцендентных переживаний или вовсе не имеющие такого опыта.

Ко второму типу следует отнести людей, в жизни которых трансцендентные переживания занимают важное, и даже центральное место. К этой категории наряду с психически здоровыми (по определению Маслоу) могут принадлежать люди, которые не подходят под определение абсолютно здоровых. На основе этих наблюдений Маслоу сделал предположение, что “следы трансперсонального постижения можно обнаружить не только у самоактуализированных людей, но и у людей, отличающихся высокой креативностью, у одаренных людей, у высоко образованных, у сильных личностей, у могущественных и ответственных политиков и руководителей, у исключительно хороших (добродетельных) людей и у “героев”, которые преодолели ангажированность, не поддались на лукавство пропаганды, но смогли черпать из нее силу” [там же, с. 293].

Маслоу предупреждает об опасности, которая может подстерегать человека в опыте трансцендентных переживаний. Однажды пережив чудесное состояние восторга и экстаза в высших переживаниях, человек впадает в искушение ценить только их как единственные или по меньшей мере высочайшие блага жизни. Сконцентрировав все свое внимание на чудесных переживаниях, он утрачивает связь с реальностью и вынужден постоянно искать триггеров высших переживаний, причем любых триггеров. Более того, возможно, что такому человеку каждый раз будет требоваться все более сильный триггер. Постепенно высшее переживание теряет свойства облагораживающего опыта, становится опасным для человека, потому что требует от него все больших усилий и борьбы. Всякая проверка и подтверждение истинности открывшегося знания отбрасывается как ненужная. Импульс, идущий от здоровой части Я, становится неотличимым от импульсов, идущих от больной части Я, и уже невозможно определить, где спонтанность, а где импульсивность. Ценным становится сам инсайт, а не терпеливое и дисциплинированное осмысление его. “Так, например, обесценились любовь и секс: вместо того, чтобы быть способом постижения сакрального, они обрастают технологией, измеряются количеством семяизвержении” [там же, с. 359]. Маслоу называл этот процесс десакрализацией. “Поиск неведомого, необычного, диковинного, экзотического принимает формы скитальничества, отшельничества, “паломничества в страну Востока”, путешествия в другую страну или другую религию. Великий урок, преподанный нам истинными мистиками и дзэновскими монахами, усвоенный гуманистической и трансперсональной психологией, урок, состоящий в том, что сакральное содержится в самых повседневных вещах и проявлениях, что человек может обнаружить его в повседневной жизни. — этот урок, к сожалению, почти совсем забыт” [там же, с. 360].

Это замечание Маслоу принципиально важно для нашего последующего анализа. Рассматривая способность испытывать пиковые переживания как характеристику здоровых, самоактуализирующихся людей, автор в то же время приходит к выводу, что предельная захваченность такими переживаниями может угрожать психическому здоровью личности. Человек может сохранить душевное здоровье только при условии, что его соприкосновение с мета-реальностью в опыте пиковых переживаний не обернется разрывом связей с реальностью обыденной, социально-сконструированной, простирающейся по эту сторону мистического опыта. Когда пиковое переживание порождает своего рода “наркотическую зависимость”, оно утрачивает сакральность и начинает угрожать личностной целостности. Быть может, крушение Ницше объясняется губительной одержимостью подобных переживаний и неспособностью интегрировать трансперсональный опыт в повседневной жизни. Эта проблема интеграции экстраординарного опыта более подробно обсуждается в трудах С. Грофа.

Возвращаясь к двум типам актуализированных людей, отметим, что первый тип объединяет людей, живущих в насущной реальности, “здесь и сейчас”, в мире обыденных человеческих потребностей и обыденного человеческого сознания. То есть такие люди живут в данности, которая им предложена, и реализуют себя в ней. Этот тип объединяет скорее деятельных людей, нежели созерцательных или мыслителей, это личности скорее активные и прагматичные, нежели эстетичные. Людей и явления они оценивают главным образом в конкретном практическом ракурсе, с точки зрения “здесь и сейчас”, в прагматическом ключе. Иными словами, это индивидуумы более “заземленные”, всегда чувствующие “почву под ногами”.

Второй тип людей, достигших трансценденции, в отличие от вышеописанного, гораздо чаще прикасается к высшей реальности, более поглощен метареальностью, т. е. реальностью высших идей и высших ценностей. Жизнь таких людей чаще подчинена метамотивам, им свойственны более или менее частые “плато-переживания” и достаточно хорошо знакомы “высшие переживания (мистические, сакральные, экстатические), сопровождаемые озарениями, инсайтами или прозрениями, а их взгляд на мир и их поведение время от времени или даже постоянно подчиняются высшим переживаниям” [там же, с. 294].

Интересно, что трансценденцию Маслоу расценивал как явление более высокого духовного уровня, нежели “просто здоровье”. Причем, согласно автору, “просто здоровье” (в расхожем смысле) не тождественно тому уровню личностной зрелости или здоровья, которому соответствует полнота самоактуализации. Различия (в степени) между людьми, достигшими трансценденции, и “просто здоровыми” людьми Маслоу изложил в 24 пунктах. Мы ограничимся несколькими из них (интересующиеся могут обратиться к книге А. Маслоу “Дальние пределы человеческой психики” [102, с. 299-303].

“Прежде всего, “просто здоровым” людям не знакомы высшие переживания и то, что Асрани назвал плато-познанием (спокойное созерцательное постижение бытия в отличие от экстатического постижения), или по крайней мере они переживают их реже, или не с той интенсивностью, или они значат для них меньше, чем для людей, достигших трансценденции”. Отсюда следует ряд качеств, которые не выражены или выражены слабо у “просто здоровых” людей:

1. Для людей, достигших трансценденции, высшие переживания и плато-познание становятся самыми важными в их жизни, мгновениями взлета, самым ценным аспектом и свидетельством их земного бытия.

2. Они ясно, просто, естественно и безотчетно могут изъясняться на языке поэтов, мистиков, пророков, глубоко религиозных людей, людей, живущих в мирах платоновских идей, Спинозы и вечности. Поэтому им лучше понятен смысл притч, иносказаний, парадоксов, музыки, искусства, невербальных коммуникаций и т. д.

3. Они воспринимают мир унитивно, или сакрально (т. е. умеют видеть сакральное в мирском, способны почувствовать “святое” в окружающих их предметах и явлениях одномоментно с повседневным и обыденным). Эта сакрализация, причащение к вечности происходит у них своевольно. Она не отменяет отчетливое ощущение обыденной реальности, но дополняет его (дзен-буддистское “ничего особенного ”).

4. Они метамотивированы более направленно и более осознанно. То есть высшие ценности и Бытие они воспринимают в их действительности и высшем смысле. [там же].

В пункте № 12 Маслоу пишет: “Меня настойчиво преследует ощущение, что люди, достигшие трансценденции, не столь “счастливы”, как “просто здоровые”. Они могут быть более экстатичны и более увлечены, они в состоянии испытывать более высокое “счастье” (пожалуй, “счастье” в данном случае слишком слабое слово) в отличие от простого счастья “просто здоровых” людей. Но порой у меня складывается впечатление, что одновременно со счастьем они испытывают своего рода космическую печаль, высшую грусть. Зачастую эти переживания способны затмить даже светлое чувство от прикосновения к вечности. это та плата, которую приходится платить за непосредственное провидение красоты и божественных возможностей человека” [там же].

Видимо, исходя из этих соображений, Маслоу считает целесообразным заменить понятие здоровья более универсальным, с его точки зрения, понятием “вочеловеченности ”. В конце своего творческого пути он явно предпочитает понятию здоровья “трансценденцию” и “вочеловеченность”, что еще больше сближает его с представителями трансперсональной психологии. При трансперсональном взгляде на здоровье последнее представляется чем-то вроде лестницы, ведущей к высшим уровням бытия: когда духовные вершины достигнуты, в лестнице уже нет необходимости и ее можно отбросить.

Пути к самоактуализации

В своей работе “Дальние пределы человеческой психики” Маслоу намечает пути, на которых можно достичь самоактуализации. “Я опишу восемь приемов, способных помочь человеку приблизиться к самоактуализации” [121, с. 56—58].

1. Самоактуализация — это всепоглощающее переживание, с полной концентрацией и абсолютной погруженностью в него, которое заставляет забыть о привычных позах, обо всех защитных масках, робости и смущении, это мгновения, когда человек проявляет свое Я. Ключевое слово здесь “самозабвенность ”.

2. Можно представить жизнь как бесконечную череду выборов, которые мы должны совершать один за другим. И в каждом случае это выбор между движением вперед и регрессом. Можно выбрать путь в сторону большей защищенности, в направлении полной безопасности, и тягловой силой в этом путешествии будет страх, но можно устремиться к росту и расцвету личности. Самоактуализация — это процесс, он предполагает, что каждый раз, делая выбор, мы выбираем, что достойнее оставаться честным, а не лгать, что честнее не красть, чем красть, или, обобщая, каждый из вставших перед нами выборов мы совершаем в пользу личностного роста.

3. В самом понятии самоактуализация заключено утверждение, что есть некая “самость”, подлежащая актуализации. Человек не 1аЪи1а гаж, не бесформенная каменная глыба, не ком глины и не пластилин. В человеке всегда что-то заключено, в любой момент он уже состоялся, по крайней мере в своей “хрящевой” структуре. По крайней мере, как биологический индивид, со своим темпераментом, биохимическими реакциями и т.д., а следовательно, в нем уже есть некая “самость”. То, что я называл “способностью чувствовать внутренние сигналы”, позволяет постичь ее. Современный человек привык прислушиваться не к своим внутренним сигналам, а к голосам других в себе — к голосу отца, матери, к голосу общества, к голосам старших, власти, традиций. Необходимо слушать “внутренние сигналы”. Отказаться бездумно поступать так, как принято большинством, это широкий шаг к постижению себя.

4. Если у вас есть выбор, будьте лучше честными, чем нет. Попробуйте честно спросить с себя ответ за свои поступки и за свой выбор, и вы обязательно почувствуете ответственность перед собой. А это само по себе огромный шаг на пути самоактуализации. Почувствовать, что являет собой ответственность, и честно принять ее на себя. Это величайший поступок.

5. Когда вы почувствуете приближение страха, всегда решайтесь быть мужественным.

6. Самоактуализация — это работа над тем, к чему стремишься. Обязательно надо стремиться стать самым лучшим, например стать не просто врачом, а лучшим врачом или сделать что-то наилучшим образом и т. п. Нужно хотеть в наибольшей степени раскрыть свои возможности.

7. Высшие переживания лишь мимолетный момент самоактуализации. Это миг удачи, который нельзя купить, невозможно организовать, которого не стоит ждать. Человек, по словам Левиса, должен быть “настигнут радостью”. Но человек может стремиться стать таким, чтобы как можно чаще переживать мгновения высшего торжества. Освобождаясь от иллюзий, от ложных идей, постигая свои возможности и свою ограниченность, он лучше поймет себя. Самоактуализация — это не состояние, а процесс, подобный буддийскому пути просветления.

8. Осознав, кто вы такой и что собой представляете. — одним словом свою сущность, — вы обнажите и собственную психопатологию. Вы поймете свои защитные механизмы и соберете все свое мужество, чтобы отказаться от них. Это болезненный процесс, но ради результата стоит стерпеть боль. Если психоанализ чему-то и научил нас, так это тому, что репрессия не лучший путь решения проблемы.

Неврозы как ошибка личностного развития

“Имеющиеся данные (пока в основном клинические) позволяют утверждать, что практически в каждом человеке и уж наверняка в каждом новорожденном ребенке заложено активное стремление к здоровью, заложена тяга к развитию, к актуализации человеческого потенциала. Лишь небольшая часть населения достигает точки самоидентичности, или “самости”, точки полной самоактуализации. Располагая врожденным импульсом к воплощению своей “человечности”, человек, как правило, не реализует его. Анализируя этот феномен, Маслоу указывает на то, что общепринятый “подход к человеку, когда за норму выдают среднестатистическое, подталкивает к выводу, что эта “нормальность”

— лучшее, чего можно ждать от человека, и потому должно довольствоваться ею”. Однако Маслоу склонен считать такого рода “норму” скорее “болезнью, или уродством, или задержкой человеческого развития, которые встречаются сплошь и рядом и которые мы не замечаем” [там же, с. 39].

Маслоу видит преимущества в замене понятий “психическое здоровье” и “болезнь” на более прагматические, доступные и поддающиеся количественному измерению понятия “вочеловеченность” и “недочеловечность”. При этом он замечает, что недочеловечность может быть как обратимой, так и необратимой. “Так, например, параноик вселяет в нас гораздо меньше оптимизма, чем, скажем, милый, очаровательный истерик. И, конечно же, этот ущерб не статичен, он динамичен в духе фрейдизма” [там же, с. 46]. В своем первоначальном варианте фрейдизм говорил о внутренней диалектике между импульсом и защитой от этого импульса. Точно также и ущерб человечности приводит к определенным последствиям и вызывает к жизни определенные процессы. Очень редко все ограничивается ущербом вочеловеченности. У большинства людей подобного рода утрата способностей не только пробуждает всевозможные защитные механизмы, хорошо описанные Фрейдом и другими представителями психоанализа, такие как репрессия, отрицание, конфликт и др., — но она порождает и стремление противостоять. Конфликт сам по себе, несомненно, является проявлением некоторого здоровья. С этой точки зрения невроз не может не обнадеживать. Внутренний конфликт означает, что человек, испытывающий страх, не верящий в себя, человек со сниженной самооценкой и т.д., тем не менее, тянется к человеческому наследию, к тем понятным радостям жизни, на которые каждый из людей имеет право просто в силу своей принадлежности к человеческому роду. Можно сказать, что конфликт в этом случае — это неуверенное, неуклюжее стремление к самоактуализации, к вочеловеченности” [там же, с. 47].

Если в каждом человеке заложено активное стремление к здоровью и тяга к самоактуализации, то почему так мало людей ее достигают? В чем причина уклонения от роста и развития? Маслоу отвечает так. “Мы пытаемся избежать ответственности, которую возложило на нас (или, вернее, предлагает нам) наше устройство, наша судьба, а иногда и случай, точно так же, как Иона тщетно пытался избежать своей миссии” [там же, с. 48]. “Мы боимся своих лучших способностей (как и своих низших побуждений)” [там же]. Этот механизм, препятствующий личностному росту, Маслоу назвал “комплексом Ионы” и объяснял его “страхом перед высшим началом”, классическое описание которого дал Р. Отто в своей знаменитой работе “Священное”. “Если сопоставить наше соображение, — писал Маслоу, — с мыслями Элиаде о сакрализации и десакрализации, то становится ясна и универсальная причина этого страха. Это боязнь простой конфронтации с Богом или богоподобным. В некоторых религиях неизбежным следствием подобной конфронтации считается смерть. В верованиях многих народов с примитивной культурой присутствует местность или предметы, на которые наложено табу, поскольку они в силу своей сакральности могут быть опасными для человека”.

В основе сакрализации и ресакрализации “лежит страх, благоговейный ужас перед высшим и лучшим”. Следует подчеркнуть, что это страх необходимый, оправданный, здоровый, естественный, в отличие от фобии или страха “быть излеченным” [там же, с. 50]. Это “страх перед всепоглощающим, лишающим рассудка, спокойствия и, может быть, даже жизни, страх перед экстазом причастности к высшему началу. Страх поддаться ему, страх, который напоминает нам об аналогичных страхах при фригидности. Уклонение от роста может быть вызвано, в том числе, и еще одной разновидностью страха, который называется “страхом перед паранойей”. Явление это известно давно и рассказано в легендах о Прометее и Фаусте, их можно найти практически в любой культуре. Греки, например, называли это страхом величия. Христиане привыкли называть это “гордыней” и сочли одним из грехов, судя по всему, взаимоотношения человека со своей высокой самооценкой от века были проблематичными” [там же].

Третья причина в сопротивлении личностному росту в том, что нас страшит правда. “Зачастую постижение правды влечет за собой необходимость принять на себя ответственность за те или иные поступки, а это может вызвать у нас тревогу. Отсюда следует очевидный способ избежать ответственности и связанной с ней тревоги — избегать правды” [там же]. Как известно, правда является одной из характеристик мира, предстающей взору в мгновения высших переживаний и, одновременно, это высшая ценность, или вечная истина. Дорога к главным нравственным и ценностным решениям, к “правильности” идет через познание человеком своей природы, своих особенностей, через открытие правды о себе. Сложность обычно заключается в том, что человек, задавшись целью узнать, чему он равен, что он собой представляет на самом деле, подходит к этому вопросу с точки зрения “долженствования”. Познание своей глубинной сущности — это одновременно и постижение фактов, и постижение ценностей. Часто на пути постижения своего глубинного “Я” человек ощущает конфликт между той правдой, которую он узнал о себе, и теми завышенными требованиями, которые он предъявлял к себе.

Подобные несоответствия в иных случаях могут вызвать тяжелые переживания, нередко депрессию. Но депрессия, которую испытывает человек, вставший на путь самоосуществления, не должна расцениваться как типичная психопатология. Если она оказывается “на службе самоактуализации” и способствует более глубокому самораскрытию, в ней следует усматривать скорее болезненное проявление личностного роста, нежели “просто болезнь”.

“Психически здоровое общество”, по Маслоу

По Маслоу, “полная актуализация возможностей человека — имея в виду общество в целом — может иметь место только при некоторых “благоприятных условиях”, т. е. чтобы человек был хорошим, ему нужны хорошие условия жизни и хорошее окружение” [121, с. 21]. Общество, которое благоприятствует наиболее полному развитию и реализации человеческих возможностей, Маслоу, подобно Фромму, определяет как “психически здоровое общество” [там же, с. 11], или “хорошее общество” [там же, с. 21]. Для создания такого общества, считает Маслоу, нужно выявить “хороших людей как пример для всех”. “Самые здоровые в психологическом смысле люди (как и самые творческие, самые сильные, самые умные, самые праведные) должны быть использованы в качестве биологического материала для исследования, или, говоря метафорически, их можно и нужно использовать как пионеров — первопроходцев, призванных поведать нам, показать нам и провести нас, менее любознательных, менее чувствительных, менее смелых, на еще не познанные, неосвоенные территории” [там же, с. 21 — 23]. Следуя такому принципу, Маслоу создал утопию “Эупсихея” (ЕирзусЫа) — современный гуманистический миф об обществе, которое могла бы создать тысяча здоровых семей, обосновавшись на пустынном острове, где был бы установлен полный синергизм (согласованная работа вместе), а в основу управления следовало бы заложить философию анархизма, согласно которой правительство не должно ограничивать свободу индивидуума. Основные потребности и метапотребности здесь уважаются, а человек имеет право сделать какой угодно выбор (т. е. Маслоу описал грезу об обществе, характеризующемся свободным выбором, социальной гармонией и психическим здоровьем). Показательно, что, обсуждая перспективы создания такого идеального общества, Маслоу задавался вопросом о том, как такое общество будет защищать себя от больных, деструктивных и безнравственных личностей. Он вынужден был признать, что для защиты от подобных асоциальных элементов необходим репрессивный аппарат. Иными словами, гуманистическая утопия может стать социальной реальностью, лишь поставив себе на службу антигуманные методы, предназначенные для отбракованных “плохих”.

Построение такой гуманистической утопии, по духу созвучной наивному утопическому мышлению XVI—XVII вв., вскрывает одну неразрешенную концептуальную проблему психологии Маслоу: его образцы самоактуализации действенны лишь за пределами конкретного социума, на идеальном необитаемом (неиспорченном “плохими” людьми) острове, в философском уединении или на пике мистического экстаза. При этом суровые реалии и противоречия социальной жизни оказываются за пределами рассмотрения; здоровый человек не просто автономен по отношению к обществу — в акте трансценденции он преодолевает любые социальные ограничения. Более того, здоровье становится у Маслоу “элитарным” свойством личности — оно характеризует лишь определенную (незначительную) часть общества, его творческую “элиту”. Такие качества, как творческая незаурядность личности, духовная автономия и склонность к самопознанию, так же как и демократический склад характера, не могут быть признаны общими для всех; у огромного числа индивидуумов они выражены слабо и практически не проявляются. Соответственно, такие индивиды — “рожденные ползать” — в силу своей ограниченности или “недочеловечности” на здоровое существование претендовать не могут. “Оценочный подход”, предложенный А. Маслоу, приводит к знаменательному выводу: здоровье — это достояние избранных, самых талантливых и незаурядных; оно перестает быть универсальной, общечеловеческой характеристикой. Какими бы сходными не казались нам переживания одаренных людей, они слишком редки, исключительны и не могут быть признаны всеобщими. А значит подавляющее большинство представителей человеческого рода, которые “глухи”, невосприимчивы к высшим переживаниям, не располагают даже относительным здоровьем. Так разрушается устойчивая ассоциация “здоровое, т. е. общепринятое, нормальное” — ассоциация, столь характерная для адаптационной модели здоровой личности. Здоровье перестает быть общей для всех нормой существования и превращается в высокий идеал, воплотить который удается лишь немногим — избранным.

Рассмотрев наиболее значительные гуманистические модели здоровой личности, выделим общие характеристики гуманистической модификации антропоцентрического эталона.

К устойчивым характеристикам здоровой личности, согласно гуманистической модели, могут быть отнесены следующие:

1. Самоактуализация, направленность личности на раскрытие своего творческого и духовного потенциала.

2. Полноценное развитие, динамизм и личностный рост. — Здесь подразумевается готовность ,к жизненным переменам и внутренней трансформации, способность активно преодолевать трудности и препятствия на пути к целостности, восходя на более высокие уровни осознания и интеграции (данные качества прямо противоположны психической ригидности личности).

3. Открытость опыту и изначальное доверие к процессу жизни. — Данная характеристика указывает на то, что сохранение самости и личностной целостности не требует от субъекта отказа от полноты переживания и жизненного опыта, что личность способна ассимилировать, принять негативные аспекты опыта, вместо того чтобы вытеснять их, и, наконец, что базовое доверие к миру сохраняется при любых невзгодах и испытаниях.

4. Способность к подлинному диалогу. — Как и предыдущая характеристика, это личностное качество предполагает преодоление защит; однако это условие необходимое, но недостаточное. Установление диалога неосуществимо без принятия Другого как безусловной ценности и уникальной целостности, без признания в Ты такого же подлинного и полноправного Субъекта, как и собственное Я. Это основа глубинного понимания, сопереживания и сотрудничества.

5. Свобода в переживании, самовыражении и самоопределении, без которой невозможно ни подлинное творчество, ни самостоятельная личностная позиция и которая непосредственно связана с такими качествами, как ответственность, искренность, конгруэнтность и самопринятие.

6. Осмысленность существования — поиск жизненного смысла или стремление жить осмысленно (“Когда есть ради чего жить, можно вынести любое “как”).

7. Целостность — это скорее высшая цель личностного развития и постоянно проявляющаяся тенденция к интеграции, нежели достигнутое и окончательное состояние. Здоровый человек всегда потенциально целостен, т. е. направлен в своем становлении на обретение цельности и единства.

Признавая значительные достижения гуманистической школы, следует помнить об ограничениях и недостатках рассмотренного подхода. Так, элементы социальной философии приобретают в гуманистических концепциях утопический оттенок: психологи-гуманисты склонны скорее уповать на будущее гуманизированное общество и предлагать рецепты его гуманизации, нежели исследовать индивида в совокупности его “плачевных” социальных обстоятельств. По существу, гуманистическая психология интересуется лишь теми достойными представителями человеческого рода, которым удалось, вопреки социальному давлению, побуждающему к конформизму, найти собственный путь, ведущий к подлинному Я. В силу этого обстоятельства некоторые гуманистические представления о природе человека могут показаться несколько идеализированными. По удачному выражению Дж. Поттера, гуманистическая психология создала “романтический образ Я” [154]. Впрочем, все это ничуть не умаляет значения созданной гуманистами модели здоровой личности, масштаба, пафоса и глубины их научных прозрений.

Отметим, что изложенные нами идеи психологов-гуманистов получили развитие и осмысление в современной отечественной психологии: в трудах Б. С. Братуся, В. Я. Дорфмана, Д. А. Леонтьева, А. Б. Орлова и др. видных ученых.

Источник