Лейкоз у детей

Что такое лейкоз у детей

Статистика показывает, что лейкемия является самой распространенной онкологической патологией детского возраста (30%). Чаще всего рак крови диагностируется у детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Классификация лейкоза крови у детей

В зависимости от продолжительности заболевания выделяют:

- острый лейкоз (до двух лет);

- хронический лейкоз (более двух лет).

97% случаев у детей приходятся на острую форму. Особым ее видом является врожденный лейкоз (наблюдается у новорожденных или детей первых трех месяцев жизни).

По критерию морфологических характеристик опухолевых клеток острые лейкозы условно делят на:

1. Лимфобластные. Возникают в результате бесконтрольного разрастания незрелых лимфоцитов (лимфобластов). Бывают трех видов:

- с малыми лимфобластами (L1) – самый распространенный вид у детей;

- с полиморфными большими лимфобластами (L2);

- с полиморфными большими лимфобластами с вакуолизацией цитоплазмы (L3).

По антигенным маркерам острые лимфобластные лейкозы разделяют на:

- В-клеточные (от 1 до 3%);

- Т-клеточные (от 15 до 25%);

- О-клеточные (от 70 до 80%).

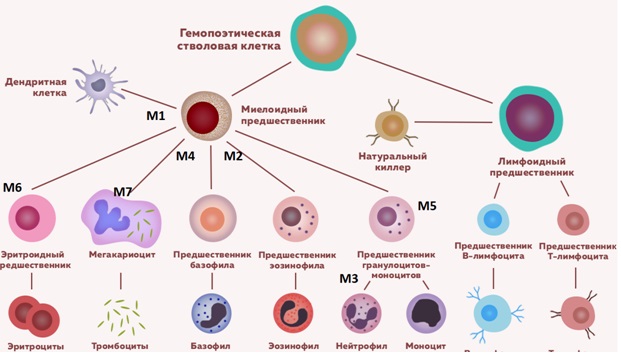

2. Нелимфобластные (миелобластные). В зависимости от доминирования тех или иных бластных клеток выделяют виды острого миелобластного лейкоза:

- недифференцированный (М0) – выделить определенный росток кроветворения, видоизмененный опухолью, не представляется возможным,

- малодифференцированный миелобластный (М1);

- высокодифференцированный миелобластный (М2);

- промиелоцитарный (М3);

- миеломонобластный (М4);

- монобластный (М5);

- эритромиелоз (М6);

- мегакариоцитарный (М7);

- эозинофильный (М8).

Клиническое течение острого лейкоза в детском возрасте описывается тремя стадиями:

- Острая форма (от появления первых симптомов до заметного улучшения в результате проведенной терапии клинических и гематологических показателей).

- Неполная/полная ремиссия. В первом случае наблюдается нормализация клинических показателей и гемограммы, количество незрелых лимфоцитов в пунктате костного мозга не превышает 20%. При полной ремиссии данный показатель равен – до 5% бластов.

- Рецидив заболевания. На фоне гематологического благополучия выявляются экстрамедуллярные очаги лейкозной инфильтрации в яичках, легких, нервной системе и т. д.

Причины лейкоза у детей

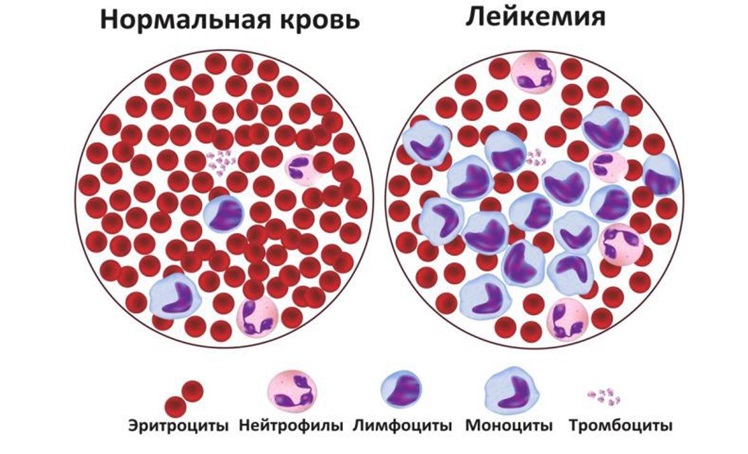

Доказано, что острый лейкоз – «клональная» патология. В результате мутационного процесса, происходящего в кроветворной клетке, происходит сбой ее дифференцировки на стадии незрелых форм (бластов) с дальнейшим их разрастанием (пролиферацией). Образуется злокачественная опухоль, замещающая собой костный мозг и препятствующая нормальному кроветворению. Бласты начинают выходить из костного мозга, попадают в кровь и разносятся по всему организму. Развивается лейкемическая инфильтрация органов и тканей.

Происхождение опухолевых клеток от одной мутировавшей клетки доказывает тот факт, что все они имеют идентичные морфологические, биохимические и иммунологические признаки. Но каковы причины лейкемии у детей и откуда берется клетка-мутант, ученые так до конца и не выяснили.

Считается, что запустить патологический процесс в детском организме могут факторы:

- наследственная предрасположенность (если кто-то из родственников болел лейкозом, заболевание может проявиться в следующих поколениях);

- генетические нарушения (синдром Дауна, синдром Ли-Фраумени, нейрофиброматоз и др.);

- радиоактивное воздействие на организм ребенка (техногенные аварии, атомные взрывы);

- повышенная солнечная инсоляция, обусловленная озоновыми дырами;

- плохая экологическая обстановка;

- пассивное курение (ребенок постоянно вдыхает воздух с содержащимися в нем продуктами курения);

- нарушение структуры ДНК, спровоцированное вирусными инфекциями.

Симптомы лейкоза у детей

В большинстве случаев первые признаки лейкоза у детей завуалированы. Ребенок плохо спит, быстро устает, не хочет есть, по неясным причинам у него повышается температура тела. Подобные симптомы родители ошибочно связывают с вирусными инфекциями, простудой. Иногда первым признаком лейкемии у детей является:

- геморрагический синдром (кровоизлияние в слизистые и кожу);

- внезапная общая интоксикация организма (протекает со слабостью, потливостью, лихорадкой, анорексией, гипотрофией, рвотой, тошнотой).

Чтобы распознать лейкоз у ребенка, следует обратить внимание на:

- цвет кожных покровов, слизистых оболочек – они становятся практически белыми, приобретают желтушный/землистый оттенок (на фото больных лейкозом всегда изображены очень бледные дети);

- состояние слизистых – вследствие инфильтрации возникают тонзиллит, стоматит, гингивит;

- размер лимфатических узлов – они увеличиваются, развивается лимфаденопатия.

К симптомам острого лейкоза также относятся:

- сиаладенопатия (патологические изменения в слюнных железах);

- гепатоспленомегалия (одновременное увеличение печени и селезенки);

- гематурия (наличие крови в моче);

- маточные, желудочно-кишечные, легочные и носовые кровотечения;

- кровоизлияния в полость суставов.

Неизменным спутником острого лейкоза в детском возрасте является анемический синдром. Его выраженность определяется степенью пролиферации бластных клеток в костный мозг.

Симптоматика острого лимфобластного лейкоза может носить и кардиологический характер – диагностируются аритмия, тахикардия, диффузные изменения миокарда, расширение границ сердца, снижение фракции выброса.

Признаками иммунодефицитного состояния при лейкемии является присоединение к основному заболеванию инфекционных и воспалительных процессов. Так, летальный исход часто провоцирует пневмония, сепсис.

Если Вы обнаружили у себя схожие симптомы, незамедлительно обратитесь к врачу. Легче предупредить болезнь, чем бороться с последствиями.

Как выявить лейкоз у ребенка – диагностика

Подозрения на лейкоз у ребенка обычно возникают у педиатра. Дальнейшим обследованием и лечением маленького пациента занимается онкогематолог. Для постановки диагноза необходимо проведение базовых лабораторных методов:

- исследование костного мозга;

- исследование периферической крови.

Анализ крови при лейкозе у детей показывает:

- анемию;

- ретикулоцитопению (невысокое содержание молодых эритроцитов);

- тромбоцитопению (сниженное количество тромбоцитов);

- высокую СОЭ;

- бластемию (выход бластных клеток в периферическую кровь);

- лейкопению (невысокое содержание лейкоцитов в крови);

- полное отсутствие эозинофилов и базофилов.

Классическим симптомом лейкоза у детей является феномен «лейкемического провала», для которого характерно отсутствие промежуточных форм между зрелыми и бластными клетками.

Обязательные процедуры в дальнейшей диагностике лейкоза:

- Стернальная пункция. Процедура выполняется под местной анестезией и направлена на оценку состояния костномозгового кроветворения. Пациент лежит на спине. Иглу Кассирского со специальным предохранительным щитком, исключающим повреждение органов средостения, вводят на уровне 2-3 ребра по средней линии.

- Исследование миелограммы. Для забора диагностического материала выполняется пункция грудины на уровне 2-3 межреберья. Врач использует иглу с предохранителем, поэтому повреждение внутренних органов исключено. Если ребенку нет двух лет, образец костного мозга получают, пунктируя большеберцовую кость (прокол выполняется в верхней трети по внутренней поверхности).

Дополнительно при диагностике лейкоза:

- проводятся иммунологические, цитохимические и цитогенетические исследования;

- назначаются консультации офтальмолога, невролога;

- осуществляется люмбальная пункция (введя пункционную иглу в подпаутинное пространство спинного мозга, врач берет ликвор (спинномозговую жидкость) для дальнейшего ее изучения);

- проводятся рентгенография черепа, офтальмоскопия (исследование структур глаза);

- осуществляется исследование цереброспинальной жидкости.

По показаниям проводятся: УЗИ печени, селезенки, лимфатических узлов, слюнных желез, мошонки у мальчиков. С целью выявления метастазов ребенку назначается компьютерная томография.

Во время диагностических мероприятий важно дифференцировать лейкемию от коклюша, туберкулеза, цитомегаловирусной инфекции, инфекционного мононуклеоза, сепсиса. Полноценную диагностику можно пройти в любой современной гематологической клинике.

Лечение лейкоза у детей

Дети, у которых диагностирован лейкоз, проходят стационарное лечение в специализированных учреждениях онкогематологического профиля. Чтобы избежать инфекционных осложнений, каждый ребенок находится в изолированном боксе, где создаются условия, максимально приближенные к стерильным. Много внимания уделяется питанию – оно обязательно должно быть хорошо сбалансированным, полноценным.

Лечение лейкоза предусматривает одновременное использование нескольких лекарственных средств (полихимиотерапия) и нацелено на уничтожение лейкозного клона. Лечебные схемы, соблюдаемые онкологами при лимфобластных и миелобластных острых лейкозах, разные. Их отличие состоит в комбинации химиопрепаратов, оптимальных дозах и способах введения лекарств.

Лечение лейкемии поэтапное:

- Сначала делается все необходимое для достижения клинико-гематологической ремиссии.

- Потом полученные результаты закрепляются (этап консолидации).

- После проводится поддерживающая терапия, профилактика/лечение осложнений.

Помимо химиотерапии, может проводиться иммунотерапия, суть которой заключает во введении:

- вакцины БЦЖ (против туберкулеза);

- лейкозных клеток;

- интерферонов;

- противооспенной вакцины;

- иммунных лимфоцитов и пр.

Из наиболее перспективных методов лечения детского лейкоза, к которым прибегают врачи сегодня, – трансплантация пуповинной крови, костного мозга, стволовых клеток.

Для устранения неприятных симптомов заболевания может проводиться:

- переливание тромбоцитарной и эритроцитарной массы;

- антибиотикотерапия;

- гемостатическая терапия;

- дезинтоксикационные мероприятия.

Прогноз

Удастся ли полностью вылечить лейкоз, зависит от:

- возраста, в котором возникло заболевание;

- стадии, на которой оно было диагностировано;

- индивидуальных особенностей организма;

- наличия сопутствующих заболеваний;

- работы иммунной системы.

Худший прогноз ожидают у детей, которые:

- заболели в промежуток от рождения до 2 лет и от 10 лет;

- у которых выявлен нейролейкоз в момент постановки диагноза;

- которые болеют лимфаденопатией и гепатоспленомегалией.

Чем раньше начато лечение, тем лучших результатов можно достичь. Стойкой ремиссии и полного выздоровления часто удается добиться у пациентов (особенно девочек), которые болеют в период с 2 до 10 лет лимфобластным лейкозом типа L1.

Диета при лейкозе

Специальной диеты при лейкемии не существует. Питание должно быть полноценным, так как патологический процесс, протекающий в организме, приводит к ослаблению иммунной системы. Чтобы костный мозг продуцировал здоровые клетки крови, ему необходим белок в большом количестве, углеводы, жиры, витамины, микро- и макроэлементы. Поэтому в ежедневный рацион ребенка должны входить фрукты, ягоды и овощи. Полезны свежевыжатые соки из граната, моркови и свеклы.

Из-за анемии нужно употреблять продукты, богатые железом. Желательно ограничить:

- жирную рыбу;

- жирные молочные продукты (могут привести к нарушению метаболизма);

- сдобу, сладости;

- жареное и копченое.

Свинину заменить индейкой или курицей.

Опасность лейкемии – прогноз жизни у детей

Прогноз жизни у детей, больных острым лейкозом, которым не подобрано адекватное лечение, неблагоприятный – летальный исход наступает в 100% случаев. При применении современной химиотерапии течение болезни без рецидивов наблюдается у 50-60% детей. О выздоровлении можно говорить через 6-7 лет жизни без рецидивов.

Наиболее опасное осложнение лейкемии – инфильтрация головного мозга, нервных стволов и мозговых оболочек. Признаками нейролейкоза являются: тошнота, головные боли, головокружения, ригидность затылочных мышц, диплопия. Инфильтрация вещества спинного мозга проявляется нарушением чувствительности, парапарезом ног, тазовыми расстройствами.

Группа риска по лейкозу у детей

В группу риску по развитию острого лейкоза входят дети:

- с наследственной предрасположенностью;

- больные лимфатизмом;

- подвергшиеся негативному воздействию канцерогенных веществ.

Профилактика лейкемии

Первичная профилактика лейкоза у детей (то есть проводимая до развития болезни) включает:

- укрепление иммунитета с целью снижения риска заражения инфекционными заболеваниями (правильное питание, закаливание и пр.);

- исключение контакта с канцерогенами, источниками ионизирующего излучения, потенциально опасными химическими веществами.

После возникновения лейкоза возможно проведение вторичной профилактики. Она подразумевает прохождение регулярных профилактических осмотров с целью своевременного выявления рецидивов.

Данная статья размещена исключительно в познавательных целях и не является научным материалом или профессиональным медицинским советом.

Источник

Лейкозы у детей: симптомы, диагностика, лечение

Лейкозы относятся к большой группе злокачественных новообразований системы крови под названием «гемобластозы». Лейкоз (от греческого слова «leukos» — белый) — злокачественная опухоль, возникающая из ранних незрелых кроветворных клеток костного мозга и метастазирующая из костного мозга в кровь, лимфатические узлы, печень, селезенку, головной мозг, спинной мозг и другие органы и ткани.

Все лейкозы можно разделить на острые лимфобластые, острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) и хронический миелолейкоз.

Острый лимфобластный лейкоз

Более 80% всех лейкозов у детей составляет острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ). Причиной его развития является химерный ген TEL/AML, формирование которого происходит внутриутробно, возможно, в результате спонтанных ошибок в процессе репликации и репарации ДНК. Накопление генетических аномалий в опухолевом клоне ведет к блоку нормальной клеточной дифференцировки и нарушениям в процессе пролиферации и апоптоза.

В соответствии с франко-американо-британской (FAB) классификацией выделяют три морфологических варианта: L1, L2, L3.

Клинические симптомы ОЛЛ обусловлены степенью инфильтрации костного мозга лимфобластами, а также наличием экстрамедуллярного распространения процесса. Нередко отмечаются общие симптомы опухолевой интоксикации, а именно, повышение температуры тела, снижение аппетита, слабость, вялость. В течение процесса выделяют несколько периодов: начальный, развернутый, период ремиссии.

Развернутый период характеризуется бурным началом, многообразием клинических симптомов. К симптомам общей интоксикации присоединяются костные боли вследствие лейкозной инфильтрацией костной ткани (чаще поражаются диафизы длинных трубчатых костей), артралгии, вызванные лейкемической инфильтрацией суставов. Кожные покровы и слизистые становятся бледными. К сожалению, нередко на них появляются кровоизлияния, обусловленные геморрагическим синдромом, а также кровотечения (носовые, желудочно-кишечные, почечные). Увеличение периферических лимфатических узлов (шейно-надключичных, подмышечных, паховых) является одним из основных симптомов заболевания. Практически у всех пациентов отмечается обусловленное пролиферацией лейкозных клеток увеличение печени и селезенки. В некоторых случаях у пациентов поражение кожи и слизистых оболочек проявляется в виде лейкемидов, некроза, гингивита и стоматита.

Таким образом, можно выделить несколько симптомокомплексов, характерных для ОЛЛ:

- гиперпластический – лимфоаденопатия, боли в костях, тяжесть и боли в левом и правом подреберьях, гепатоспленомегалия;

- анемический – головокружение, мерцание мушек перед глазами, одышка при физической нагрузке, сердцебиение, шум в голове и ушах;

- геморрагический – кожные геморрагии, кровоточивость десен, носовые кровотечения;

- интоксикационный – повышение температуры тела, слабость, отсутствие аппетита, оссалгии;

- синдром инфекционных осложнений – присоединение тяжелых пневмоний.

При диагностике оцениваются морфологические особенности бластов костного мозга и периферической крови. Помимо обнаружения опухолевых клеток лимфоидной линии кроветворения при окраске по Романовскому – Гимзе, проводятся следующие методы исследования:

- цитохимические – позволяют отнести бласты к лимфоидному или миелоидному ростку (тест на миелопероксидазу, фосфолипиды, гликоген), отдельным клеточным линиям;

- иммунофенотипические – определяют иммунные маркеры клеток (CD);

- цитогенетические – определяют аномалии кариотипа и хромосомные аберрации (делеции, транслокации, инверсии и др.);

- молекулярно-биологические – позволяют установить количество клеток с определенной аберрацией во всей массе костного мозга.

Для подтверждения диагноза ОЛЛ необходимо комплексное обследование, в котором ведущая роль отводится морфологическому методу.

В настоящее время используются программы лечения BFM (БФМ: Берлин-Франкфурт-Мюнстер) и МВ (МБ: Москва-Берлин).

Все лечение можно разделить на базисное и сопроводительное. Базисная терапия представляет собой системную и локальную химиотерапию и, при необходимости, лучевую терапию. Сопроводительное лечение обязательно назначается для профилактики инфекционных осложнений и коррекции постцитостатических реакций. Выделяют следующие этапы в лечении злокачественных процессов: индукция ремиссии, консолидация ремиссии (как правило, несколько фаз), поддерживающее лечение.

Острый миелоидный лейкоз

Острый миелоидный лейкоз составляет 15% всех острых лейкозов у детей. Существующая FAB-классификация (Франко-Американо-Британская) позволяет разделить ОМЛ на следующие варианты:

- M0 (минимально дифференцированный ОМЛ), который характеризуется бластными клетками средних размеров с округлым ядром, отсутствием зернистости и палочек Ауэра в цитоплазме;

- М1 (ОМЛ без созревания), при котором менее 90% неэритроидных клеток представлены бластными клетками с преобладающей мезогенераций с округлыми ядрами и высоким ядерно-цитоплазматическим отношением;

- М2 (ОМЛ с созреванием), характеризующийся бластными клетками средних размеров с высоким и умеренным ядерно-цитоплазматическим отношением (20 – 90% всех неэритроидных клеток), в их цитоплазме выражено наличие азурофильной зернистости и палочек Ауэра;

- М2 баз (базально-клеточный), бластные клетки характеризуются наличием базофильной зернистости, составляет не более 0,5% острых нелимфобластных лейкозов;

- М3 (промиелоцитарный) вариант характеризуется бластными клетками крупных размеров с ядрами неправильной формы, отмечается крупная зернистость и палочки Ауэра в цитоплазме;

- М3v (гипогранулярный) с отсутствием зернистости;

- М4 (миеломонобластный): бластные клетки с ядрами округлой и неправильной формы, низким и умеренным ядерно-цитоплазматическим отношением, некоторые бластные клетки могут содержать зернистость, палочки Ауэра;

- М5а (монобластный без созревания), при котором монобласты составляют свыше 80% моноцитоидных клеток, бластные клетки крупных размеров с ядрами бобовидной или лопастной формы, в части из них просматривается зернистость, палочки Ауэра при этом не выявляются;

- М5b (монобластный с созреванием): монобласты составляют менее 80% моноцитоидных клеток, крупные с ядрами моноцитоидной формы, цитоплазмой без зернистости, палочки Ауэра не выявляются;

- М6 (эритромиелоз): более 50% бластом в костном мозге представлены эритробластами;

- М7 (мегакариобластный) лейкоз, при котором бластные клетки полиморфны, с отростчатой базофильной цитоплазмой, какие-либо специфические морфоцитохимические признаки отсутствуют.

Схема гемопоэза с клетками предшественниками острого миелоидного лейкоза

Клиническая картина ОМЛ также складывается из анемического, геморрагического и токсического синдромов, которые являются следствием снижения продукции эритроцитов, тромбоцитов и гранулоцитов.

У 50% пациентов отмечается увеличение размеров печени (гепатомегалия) и селезенки (спленомегалия) вследствие инфильтрации органов опухолевыми клетками.

Внекостномозговые проявления заболевания связаны с лейкозной инфильтрацией центральной нервной системы и метастатическим поражением оболочек и вещества головного и спинного мозга (нейролейкемия). В этих ситуациях отмечается постоянная головная боль, возможна рвота, вялость, выявляется отек дисков зрительных нервов, могут быть нистагм, косоглазие, другие признаки поражения черепно-мозговых нервов, выявляются ригидность затылочных мышц, симптом Кернига.

Решающую роль в диагностике также имеет цитохимическое, иммунофенотипическое и морфологическое исследование бластов в костном мозге и периферической крови.

Ремиссию заболевания можно достичь посредством проведения высокодозной полихимиотерапии с последующей трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток от HLA-геноидентичного родственного или альтернативного (неродственного, гаплоидентичного) донора у пациентов группы высокого риска рецидива. Благодаря адаптивным протоколам удается достичь ремиссии у 90% детей.

Хронические миелолейкоз

Хронический лейкоз – это вариант гемобластоза, субстратом которого являются созревающие клетки. У детей встречается только хронический миелолейкоз, который характеризуется пролиферацией гранулоцитарного ростка, гиперплазией миелоидной ткани, миелоидной метаплазией кроветворных органов, ассоциированной с хромосомной транслокацией t(9;22)(q34;q11), в результате которой образуется химерный онкоген BCR-ABL.

В течение хронического миелолейкоза выделяют три фазы:

- Хроническая фаза: выраженные симптомы отсутствуют.

- Фаза акселерации: повышение уровня лейкоцитов (>50 х 10 9 /л), бластов в периферической крови и костном мозге (> 10%); анемия и тромбоцитопения; персистирующий тромбоцитоз (> 1000 х 10 9 /л).

- Острая (бластная) фаза: миелобласты >30% в крови или в костном мозге; лимфобласты >30% в крови или в костном мозге; наличие бластных клеток в ликворе.

В дебюте заболевание трудно диагностировать, поскольку основные симптомы обусловлены общим опухолевым симптомокомплексом и носят преходящий характер. Наиболее частые симптомы, присоединяющиеся позднее – гепатомегалия и спленомегалия. Нарастающая интоксикация приводит к появлению слабости, утомляемости, повышению температуры тела, болям в костях.

В периферической крови отмечается гиперлейкоцитоз (до 200 – 300 х 10 9 /л и более) с увеличением содержания гранулоцитов до 95% и преобладанием незрелых клеток гранулоцитарного ряда: промиелоцитов, миелоцитов, метамиелоцитов, миелобластов, базофилов (до 10%) и эозинофилов (до 5%). Характерна анемия и повышение СОЭ. Уровень тромбоцитов преимущественно в норме, однако может отмечаться гипертромбоцитоз (до 600 х 10 9 /л и более).

В пунктате костного мозга отмечается увеличение числа миелокариоцитов за счет пролиферирующего пула клеток гранулоцитарного ряда с увеличением базофилов и эозинофилов. Позднее отмечается угнетение эритронормобластического и мегакариоцитарного ростков кроветворения.

Основным средством терапии и стандартом лечения хронического миелолейкоза в настоящее время является применение ингибиторов тирозинкиназы (ИТК). Данные препараты имеют механизм таргетного (целенаправленного) воздействия на BCR-ABL-положительные опухолевые клетки и должны назначаться всем пациентам после подтверждения диагноза. Для оценки эффективности и переносимости терапии ИТК рекомендуется регулярный мониторинг гематологических, цитогенетических и молекулярно-генетических и других показателей у пациента.

Список литературы

- Кузник Б. И. Клиническая гематология детского возраста: учеб. пособие / Б. И. Кузник, О. Г. Максимова. — М.: Вузовская книга, 2010. — 496 с.

- Румянцев А. Г. Практическое руководство по детским болезням. Т. 4. Гематология/онкология детского возраста / А. Г. Румянцев, Е. В. Самочатова. — М. : Медпрактика-М, 2004. — 792 c.

- Румянцев А.Г. Эволюция лечения острого лимфобластного лейкоза у детей. Педиатрия, 2016; 95(4): 11-22.

- Möricke A., Zimmermann M., Reiter A., et al. Long-term results of five consecutive trials in childhood acute lymphoblastic leukemia performed by the ALL-BFM study group from 1981 to 2000. Leukemia. 2010 Feb;24(2):265-84. doi: 10.1038/leu.2009.257.

- Creutzig U, van den Heuvel-Eibrink MM, Gibson B, et al. AML Committee of the International BFM Study Group. Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in children and adolescents: recommendations from an international expert panel. Blood. 2012 Oct 18;120(16):3187-205. doi: 10.1182/blood-2012-03-362608.

- de la Fuente J, Baruchel A, Biondi A, de Bont E, Dresse MF, Suttorp M, Millot F; International BFM Group (iBFM) Study Group Chronic Myeloid Leukaemia Committee. Managing children with chronic myeloid leukaemia (CML): recommendations for the management of CML in children and young people up to the age of 18 years. Br J Haematol. 2014 Oct;167(1):33-47. doi: 10.1111/bjh.12977.

Авторская публикация:

Кулева С.А.

Заведующая отделением, врач-детский онколог, ведущий научный сотрудник, профессор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Иванова Светлана Вячеславовна

Врач-детский онколог, научный сотрудник, кандидат наук НМИЦ онкологии им Н.Н. Петрова

Источник