Здоровье как часть трудового потенциала

Веселкова И.Н., Будаева Д.Ц.

(Кафедра труда и социальной политики Российской академии государственной службы при Президенте РФ, Москва)

Население страны всегда состоит из множества (примерно 100) сосуществующих годичных поколений — когорты, каждая из которых обладает своим собственным жизненным потенциалом. Все вместе они определяют не только величину, но и структуру совокупного жизненного потенциала общества.

Трудовой потенциал населения — это совокупность всех трудовых возможностей как отдельного человека, так и различных групп работников общества в целом. В отличие от трудовых ресурсов, определяющих количество и структуру труда, трудовой потенциал характеризует его качество и потенциальные возможности. Качественная характеристика трудового потенциала включает физическую, интеллектуальную и социальную составляющие.

Физическая составляющая характеризует физические и психологические возможности людей, зависящие от здоровья человека. Здоровье трудоспособного населения определяется многими показателями, но к наиболее обобщающим относятся ожидаемая продолжительность жизни при рождении и смертность в трудоспособном возрасте.

Специфической чертой демографической ситуации в России является то, что переход к естественной убыли населения обусловлен не только снижением рождаемости, но и значительным ухудшением состояния здоровья населения и ростом смертности. Ни в одной крупной цивилизованной стране в мирное время не отмечалось подобного сочетания динамики рождаемости и смертности. Высокий уровень смертности населения выводит проблему здоровья и продолжительности жизни народов России в ранг общенациональных, в число тех, которые определяют перспективы развития и сохранения нации.

Уровень смертности адекватно выражается в средней ожидаемой продолжительности жизни населения, динамика которой является зеркальным отражением тенденций в смертности.

В России максимальная величина показателя ожидаемой продолжительности жизни была отмечена в 1986-87 годах и составила 64,9 года для мужчин и 74,6 года для женщин. Минимальная — в 1994 году, когда снижение для мужчин выразилось в катастрофической цифре — 7,3 года, для женщин — 3,4 года. В 1995-98 годах отмечалось некоторое сокращение показателей смертности, однако, затем показатели продолжительности жизни к 2003 году вновь уменьшились: у мужчин — до 58,8 года, у женщин — до 72,0 года. Нельзя не отметить существенный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин: 13,2 года в 2003 году. Такой огромной разницы нет ни в одной стране мира, и это опять свидетельство демографического и социального неблагополучия.

Наиболее высокие показатели ожидаемой продолжительности жизни у мужчин — в Ингушетии (71,7 года), Дагестане (68,5 года), самые низкие — в Тыве (48,9 года), Иркутской области (53,9 года), Читинской области (54,0). У женщин самые благополучные показатели — выше 74,0 года — в республиках Северного Кавказа, Татарстане, Москве, Белгородской области, в то же время самые худшие — в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока — ниже 70 лет.

Россия все больше отстает от развитых стран по продолжительности жизни. Так, для сравнения укажем, что в Австрии, Канаде, Швеции, Великобритании, Франции и других странах эти показатели равняются для мужчин 73-75 лет, для женщин — 79-82 года. Таким образом, российские мужчины живут в среднем на 14-16 лет, а женщины — на 7-10 лет меньше, чем на Западе.

Подъем смертности в 1999-2003 году зафиксирован практически по всем основным классам причин смерти и их локализациям. Возросло влияние на смертность таких факторов, как алкоголизм, курение, дорожно-транспортные происшествия, насильственные причины смерти.

На протяжении последних десятилетий общие тенденции в смертности определяются непосредственно изменениями в смертности населения рабочих возрастов. По сравнению с 1998 годом число умерших в этих возрастах увеличилось более чем на 25% и превысило 710 тыс. человек, а удельный вес в общем числе умерших достиг 30,3%.

Поскольку показатели смертности мужчин почти в 4 раза превышают показатели женской смертности, составляя в 2003 году 12,5 и 3,4 на 1000 населения соответственно, среди умерших в рабочих возрастах доля мужчин превышает 80%. Стоит отметить, что в странах Евросоюза, США, Японии уровень преждевременной смертности трудоспособных мужчин в 2,5-4 раза ниже, чем в России.

Неблагоприятная ситуация в деле охраны здоровья и жизни россиян означает огромные потери жизненного потенциала населения. Потери затрагивают все его основные составляющие: совокупные годы трудовой жизни и совокупное время жизни в дорабочем и послерабочем возрастах.

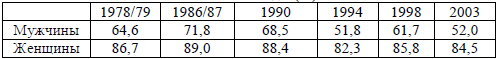

Согласно расчетам, доля доживающих до 16 лет мужчин и женщин практически одинакова — 97% и 98% соответственно. Однако показатели доживаемости до конца трудоспособного периода различаются весьма значительно (табл. 1).

Таблица 1. Изменение коэффициента сохранения трудового потенциала в России* за 1978-2003 годы (%)

*Коэффициент сохранения трудового потенциала рассчитывается как отношение числа лиц, доживающих до пенсионного возраста (60 лет) к числу лиц, вступивших в трудоспособный возраст (16). Данные таблицы рассчитаны по: «Демографический ежегодник России. 1995». М., 1995, с. 100-103 и «Демографический ежегодник России. 2002». М., 2002, с.168-169.

При сравнении данных о доле доживающих до 60 лет из числа вступивших в трудоспособный возраст, оказывается, что за последние 20 лет самые низкие показатели смертности и наиболее высокие коэффициенты сохранения трудового потенциала наблюдались в середине 80-х годов — у мужчин 71,8%, у женщин — 89,0%. Это был период проведения антиалкогольной кампании, которая (несмотря на все ее недостатки) показала, насколько смертность населения в России, особенно мужчин, алкогольно-зависима.

С начала 1990-х годов в связи с резким ухудшением социальноэкономического положения населения начался резкий рост смертности, и к 1994 г. показатель дожития до 60 лет у мужчин снизился на 20 (!) пунктов, у женщин — только на 6,7 пункта, что подтверждает мнение специалистов о том, что главной составляющей снижения ожидаемой продолжительности жизни в середине 1990-х годов была «сверхсмертность» мужчин в трудоспособном возрасте.

В настоящее время доля женщин, доживающих до 60 лет, из числа вступивших в трудоспособный возраст, составляет почти 85%, а потери мужчин в рабочих возрастах достигают 48%. Сближение коэффициентов смертности мужчин и женщин — важный резерв увеличения трудового и жизненного потенциала Российского общества.

Исключительно высокая смертность от внешних причин и особенно значимый ее рост в 90-е годы — это то, что резко отличает Россию как от стран Восточной Европы, так и от западных стран. Если рассматривать смертность по причинам, то превышение мужской составляющей в рабочих возрастах в 2003 году было наибольшим от несчастных случаев, отравлений и травм — 4,8 раза, в том числе от самоубийств — в 5,9 раза, от инфекционных и паразитарных заболеваний, прежде всего от туберкулеза — в 5,8 раза, от болезней органов дыхания — в 4,9 раза.

Согласно расчетам, средний возраст умерших от несчастных случаев, отравлений и травм составляет всего 44,6 года, а от болезней системы кровообращения — 75,5 года. Попросту говоря, многие люди не успевают дожить до вероятности умереть от болезней системы кровообращения, так как погибают раньше и от других причин.

Одним из следствий нарастания кризисных явлений в обществе является большое число убийств и, особенно, самоубийств, которые с 1992 года занимают первое место среди несчастных случаев, отравлений и травм.

Самоубийства концентрируют в себе результат действия многочисленных факторов, а их уровень можно отнести к одному из индикаторов социального неблагополучия населения. Смертность от самоубийств превышает среднеевропейский уровень у мужчин в 2,5 раза, у женщин — в 1,5 раза. По смертности от дорожно-транспортных происшествий Россия обогнала европейские страны в 2 раза, несмотря на относительно низкий уровень моторизации.

Второе место в структуре смертности трудоспособного населения занимают болезни системы кровообращения — 28% всех умерших. Тревожит тот факт, что повсеместно происходит омоложение среднего возраста наступления смерти от указанных заболеваний. У мужчин рабочих возрастов он уже составляет около 49 лет. Уровень смертности от болезней системы кровообращения трудоспособных россиян в 4,5 раза выше, чем аналогичный показатель по Евросоюзу.

Увеличение числа умерших от неестественных причин и сердечно-сосудистых заболеваний тесно связано с распространенностью пьянства и алкоголизма. Среднедушевое потребление алкоголя в России в 1990-е годы (по экспертным оценкам) почти в 2 раза превысило уровень, определенный Всемирной Организацией здравоохранения как опасный. Продолжает оставаться чрезвычайно актуальной проблема курения. Две трети мужчин и около трети женщин подвержены этой вредной привычке, пагубно отражающейся на здоровье. По экспертным данным, 52% всех онкологических заболеваний, как у мужчин, так и у женщин связано с табакокурением, в том числе и с пассивным.

Рост количества смертей от внешних, в основном предотвратимых, причин свидетельствует об общем ослаблении медицинских служб страны. Государственное здравоохранение уже не в состоянии обеспечить необходимый базовый уровень медицинской помощи населению.

Успехи западных стран в 1970-90-е годы в деле увеличения демографического и трудового потенциала были сопряжены с огромным ростом расходов на охрану здоровья. В США их доля в ВВП выросла с 5% в 1960 году до 14% в 1990-е годы. 8-10% ВВП, расходуемые на охрану здоровья (большей частью из государственных средств), — уровень, типичный для развитых европейских стран.

Экономия на здоровье в бывшем СССР и нынешней России обернулась огромными демографическими потерями и разбазариванием жизненного потенциала российского общества. Потери трудового потенциала по-прежнему ведут к колоссальному экономическому ущербу от утраты как значительной части самих человеческих ресурсов, так и произведенных, но не давших полного эффекта вложений в человека (в воспитание, образование, квалификационную подготовку и прочее).

Исследования показывают, что проблема улучшения здоровья и снижения смертности в рабочих возрастах — это, прежде всего, проблема образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Об этом свидетельствует опыт развитых стран, добившихся существенных успехов в данном направлении. Вместе с тем, для большинства российских граждан выбор в пользу здорового образа жизни практически исключен реальными условиями жизни: распространением бедности, безработицы, сужением социальной перспективы. В этом же контексте необходимо рассматривать и главную проблему российского образа жизни — пьянство и алкоголизм.

В условиях ожидаемого экономического роста, сокращение численности экономически активного населения (по оценке Минэкономразвития на 3,2 млн. человек за 2006-2010 годы ) вызовет дефицит рабочей силы. Негативные тенденции воспроизводства населения России не изменятся, если не будет проводиться эффективная государственная демографическая политика.

На будущее вселяет надежду то, что в одобренной Правительством Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года приоритетной является задача «улучшение здоровья населения трудоспособного возраста, в первую очередь за счет профилактики травматизма и отравлений, а также за счет раннего выявления и адекватного лечения болезней системы кровообращения, новообразований и инфекционных болезней.

Таким образом, чтобы в России были приняты необходимые меры, обеспечивающие долгосрочный устойчивый эффект улучшения здоровья населения и снижения смертности до цивилизованных уровней, нужны не только значительные средства. Необходима корректировка приоритетов социально-экономического развития, чтобы экономический рост осуществлялся не за счет, а в интересах человека-работника, а также политическая воля для последовательной реализации намеченных мероприятий.

Источник

Здоровье как часть трудового потенциала

В настоящее время в России сложилась неблагоприятная ситуация, характеризующая состояние здоровья населения. Об этом свидетельствуют следующие факты: показатель общей заболеваемости населения в возрасте от 18 лет и старше с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2012 году составил 60911,6 на 100 тыс. взрослого населения, что в 1,1 раза превышает средний показатель по Российской Федерации (2011 г. — 59228,3; 2010 г. — 57748,1). За 5 лет показатель общей заболеваемости взрослого населения Нижегородской области вырос в 1,2 раза [2].

Сохранение здоровья является важнейшей задачей современной России. Исследования ученых свидетельствуют, что «экономия на здоровье в России обернулась колоссальными демографическими потерями и сокращением жизненного потенциала российского общества» [1]

Общая неблагоприятная демографическая ситуация в России, и ее регионах прослеживается через динамику численности её населения. Демографическая ситуация резко ухудшившаяся в начале 1990-х годов, и все последующие годы остается весьма неблагополучной (таблица 1).

Таблица 1

Динамика численности населения России и Нижегородской области в период с 1995 — 2014 г. (тыс. чел.) [7,8]

Примечание: 1 Численность населения России в 2014 году увеличилась после вхождения Республики Крым и города Севастополь (2,3 млн чел.) в состав РФ.

В период с 1995 -2014 гг. численность населения Нижегородской области сократилась более чем на 449 тыс. человек.

Особую тревогу вызывает снижение численности населения в трудоспособном возрасте и моложе трудоспособного возраста. Статистические данные показывают, что численность населения в трудоспособном возрасте в России, в том числе и в Нижегородской области имеет устойчивую тенденцию к снижению в настоящее время и ближайшее будущее (таблица 2).

Таблица 2

Динамика возрастной структуры населения России и Нижегородской области (в %) [7,8]

Население моложе трудоспособного возраста

Население в трудоспособном возрасте

Население старше трудоспособного возраста

Анализ показателей динамики возрастной структуры населения России и Нижегородской области в период с 1990 — 2014 гг. свидетельствует о процессе старения населения, который отразится на демографической (основа для низкой рождаемости и высокой смертности), экономической (рост нагрузки на население трудоспособного возраста) и социальной (увеличение расходов на социальные пособия, возрастание нагрузки на учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения населения) ситуации. Таким образом, значительно возрастет нагрузка на трудоспособное население.

По данным прогноза Росстата к 2030 году численность населения в трудоспособном возрасте в России уменьшится более чем на 10%, а доля лиц моложе трудоспособного возраста останется неизменной (таблица 3). Доля лиц старше трудоспособного возраста вырастет почти на 5%.

Таблица 3

Прогноз численности населения Российской Федерации по возрастным группам (средний вариант; на начало года) [7]

Моложе трудоспособного возраста

Старше трудоспособного возраста

в процентах от общей численности населения

в процентах от общей численности населения

в процентах от общей численности населения

Эффективность экономики и политики государства во многом зависит от доли молодежи в общем объеме трудовых ресурсов. К сожалению, данная категория населения в лучшем случае останется неизменной в ближайшей перспективе, при этом доля лиц пенсионного возраста увеличится.

Сокращение доли лиц в трудоспособном возрасте будет препятствовать экономическому росту как в России в целом, так и в Нижегородской области. Нехватка трудовых ресурсов в условиях экономического кризиса 2014 года не столь заметна, но в перспективе потребует либо увеличения доли трудовой миграции в область, либо увеличения пенсионного возраста. В настоящее время в России трудоспособным возрастом у женщин является возраст от 16 до 55 лет, а у мужчин от 16 до 60 лет. В тоже время, средняя продолжительность жизни у мужчин по данным Росстата на 2014 год не превышает 65 лет, а у женщин более 75 лет. В Нижегородской области этот показатель чуть ниже (таблица 4)

Таблица 4

Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения Нижегородской области в период с 2009-2014 гг. (лет) [7]

Еще одним из неблагоприятных факторов, влияющих на трудовой потенциал России в целом и Нижегородской области, является чрезмерно высокая смертность населения в трудоспособном возрасте.

Среди причин смертности лиц трудоспособного возраста лидируют следующие виды заболеваемости: заболевания органов кровообращения и новообразований, болезней органов дыхания, болезней нервной системы и другие (таблица 5).

Таблица 5

Динамика смертности по основным классам причин смерти Нижегородской области в период с 2011 — 2014 гг. (на 1000 человек) [7]

Умершие от всех причин

1640,0

1608,7

1586,7

от болезней нервной системы

от болезней системы кровообращения

от болезней органов дыхания

от внешних причин смерти

Важность решения проблемы снижения показателей смертности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни неоднократно обсуждалась на государственном и региональном уровнях. В настоящее время принят ряд государственных программ, способствующих решению этой проблемы. Для коренного преодоления существующих в Нижегородской области негативных демографических тенденций, Правительством Нижегородской области разработана «Концепция демографического развития Нижегородской области на период до 2020 года» (постановление Правительства Нижегородской области от 27.06.2007г. №201). В указанной концепции определены приоритетные направления в сфере создания условий для стабилизации и повышения рождаемости; укрепления здоровья населения, создания условий для безопасного материнства; развития и укрепления института семьи. В соответствии с реализацией концепции и с целью улучшения здоровья населения Правительством Нижегородской области разработаны и реализуются областные целевые программы, действующие на территории области, в том числе в сельских районах.

Улучшение демографической ситуации, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни будут способствовать росту численности экономически активного населения. На сегодняшний день это является насущной проблемой современного российского общества. Для решения этой проблемы необходимо улучшение качества жизни экономически активного населения (оплата труда, жилищные условия и т.п.).

Решающее влияние на проявление негативных тенденций в качестве здоровья трудового потенциала оказывает понижение уровня жизни населения. Показательны в этом отношении исследования, проведенные Леонидовой Г.В., Шабуновой А.А., Чекмаревой Е.А. [6], доказывающие зависимость качества здоровья трудового потенциала от уровня доходов людей. В результате социологического опроса учеными выявлено, что респонденты трудоспособного возраста, которые имеют доходы выше прожиточного минимума, отличаются более высокими показателями здоровья как физического, так и психического. Таким образом, многочисленными исследованиями доказано, что социальное благополучие здоровых людей выше. Это повышает их шансы на достижение личных (вступление в брак, рождение детей) и карьерных целей (трудоустройство).

Таким образом, управление трудовым потенциалом не представляется возможным без решения проблем, связанных со здоровьем населения.

Рецензенты:

Лопатников Д.Л., д.г.н., профессор кафедры экономической и социальной географии, Московский педагогический государственный университет, г. Москва;

Дмитриев А.И., д.б.г., профессор кафедры зоологии и общей биологии, Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина, г. Нижний Новгород.

Источник