Вопросы выживаемости в субмарине: как спасаются экипажи подлодок

Большинство современных субмарин спроектированы так, что в случае заполнения основных балластных цистерн водой они сохраняют плавучесть. Если подводная лодка не в состоянии продолжать движение, она все равно должна обладать возможностью всплытия. Но если большое количество воды попадет внутрь субмарины, то рано или поздно спасти ее от погружения на дно, от воздействия огромное давления, будет уже нереально.

Жизнь экипажа становится главной ценностью

Специалисты называют несколько самых опасных событий при неуправляемом погружении подводной лодки: заполнение субмарины водой, рост давления, изменение температуры, токсичность воздуха, выход из строя систем жизнеобеспечения корабля. Перечисленные риски прямо влияют на допускаемую продолжительность нахождения экипажа на борту субмарины.

На заре истории подводного флота экипажи субмарин фактически были «смертниками»: погибало огромное количество моряков-подводников. Так, во время Второй мировой войны единственным способом спастись с тонущей подлодки оставался торпедный аппарат, однако это было не так просто. Чаще моряки попросту гибли.

Сейчас очень важно сохранить жизни и здоровье членов экипажа, поэтому и уделяется столько внимания вопросам выживаемости на подлодке. Проще не допустить критическую ситуацию, чем пытаться ее исправить, поэтому вооружению, скрытности, системам радиоэлектронной борьбы, навигации уделяется особое внимание уже при конструировании субмарин. Отдельно предусматривается возможность эвакуационных мероприятий.

Отсеки для эвакуации размещают в носу или корме субмарины, где и находится специальное оборудование, которое будет использоваться в случае возникновения аварийной ситуации. Это сигнальные средства, средства подачи кислорода и поглощения углекислого газа, индивидуальные аварийные радиомаяки, спасательные гидрокостюмы, оборудование для приема аварийных капсул жизнеобеспечения и т.д.

Всплывающие спасательные камеры

Одно из важнейших средств повышения выживаемости экипажа в критических ситуациях – камера выживания подводной лодки. В России такая камера впервые была испытана в 2014 году: помимо команды из 5 испытателей в камеру поместили балласт, равный суммарному весу экипажа подводной лодки.

Всплывающими спасательными камерами сегодня оборудуют все современные и строящиеся российские субмарины. Это изобретение советских конструкторов действительно бесценно: ВСК может сохранить жизнь всех членов экипажа подводной лодки.

Однако, как показала трагедия на атомной подводной лодке К-278 «Комсомолец» в 1989 году, и ВСК не панацея: камера затонула, что привело к гибели многих членов экипажа.

12 августа 2000 года затонула атомная подводная лодка «Курск». Ей также не помогло наличие всплывающей спасательной камеры. Однако при испытании новой ВСК на атомной подводной лодке «Северодвинск» были показаны очень хорошие результаты: всплытие заняло всего 10 секунд. Участники испытания сравнили свои ощущения во время всплытия с подъемом на обычном лифте.

В современной ПЛ «Юрий Долгорукий» ВСК размещается позади ракетного отсека. Внутри камеры – пронумерованные места, закрепленные за каждым членом экипажа и индивидуальные запасы питья и продовольствия из расчета на несколько дней.

Запасы продовольствия и специальные плоты

В каждом отсеке современной российской ПЛ также находится аварийный запас продовольствия из расчета на неделю. Каждый моряк также имеет портативный дыхательный аппарат для действия в первые минуты пожара или появления токсичных веществ в воздухе. Задача в критической ситуации – подключиться к резервной дыхательной системе подводного корабля.

Также на подлодках находятся специальные плоты, рассчитанные каждый на 20 членов экипажа. Каждый плот оборудован необходимыми для выживания в океанских условиях приспособлениями: нишами для сбора дождевой воды, рыболовными снастями.

Говоря о выживаемости в современной субмарине, нельзя не затронуть и психологические аспекты, так как никакое современное оборудование и средства эвакуации не заменят слаженность и выдержку экипажа. Несмотря на постепенную автоматизацию и внедрение робототехники, человеческий фактор остается определяющим.

Так, военные психологи НАТО, изучая опыт применения экипажей ПЛ во время боевых действий в Персидском заливе, поняли важность специальной психологической закалки экипажей перед выполнением боевых задач. При этом психологический комфорт экипажа в значительной степени зависит и от бытовых условий, которые созданы на субмарине.

Источник

Здоровье экипажей атомной подводной лодки ледокола

Атомный ледокол – это морское судно, которое имеет ядерную силовую установку и предназначено для плавания в водах, покрытых льдами круглый год.

Главным его преимуществом является отсутствие необходимости в регулярной дозаправке. Эти корабли имеют большую мощность, их основное предназначение – обеспечение судоходства в Арктических водах.

На данный момент в строю десять ледоколов. Все они построены в СССР и России. Ледоколы – качественные и надежные суда. Однако, случится может всякое. Самый первый из таких кораблей «Ленин», был введен в строй в 1959 году. За время его эксплуатации несколько раз происходили ЧП, связанные с его ядерными реакторами. После одного из них, едва не приведшего к глобальной катастрофе, судно могло затонуть. Данные события описал в своем научном труде «Атомная мифология. Заметки эколога об атомной индустрии» руководитель Центра экологической политики России, профессор Алексей Яблоков.

Авария на «Ленине»

В феврале 1965 года на этом ледоколе проводились плановые ремонтные работы, направленные на улучшение качества работы атомного реактора. По недосмотру обслуживающего персонала данный агрегат остался без охлаждения. Это привело к его выходу из строя. Дальнейшая эксплуатация реактора была невозможна и его решили утилизировать. О возможности радиоактивного заражения тогда никто не задумывался.

С этой целью «Ленин» отбуксировали в Северодвинск. Там из реактора было выгружено ядерное топливо, а вместо него загружено специальное вещество, которое обладало способностью затвердевать в определенных условиях.

Затем, в заливе Цивольки Карского моря, на небольшой глубине, днище корабля взорвали. Взрыв был направленным, в результате чего неработоспособный реактор вывалился и затонул.

Возникший при этом радиоактивный фон существует до настоящего времени. Это не позволяет использовать данный район для рыболовства и судоходства.

Нетрудно себе представить, что могло случиться, если бы реактор взорвался вместе с ядерным топливом. Гибель экипажа и судна показались бы мелочью по сравнению с масштабами экологической и гуманитарной катастрофы.

Теперь пришла пора ответить на вопрос, вынесенный в заголовок: а может ли затонуть атомный ледокол? Конечно может. Ведь по существу это такое же судно, как и любое другое. Разница заключается лишь в силовой установке. И вот поэтому-то допустить подобную аварию на атомоходе нельзя ни в коем случае. Слишком дорого такое кораблекрушение обойдется для человечества.

Источник

Экологическая безопасность подводной лодки

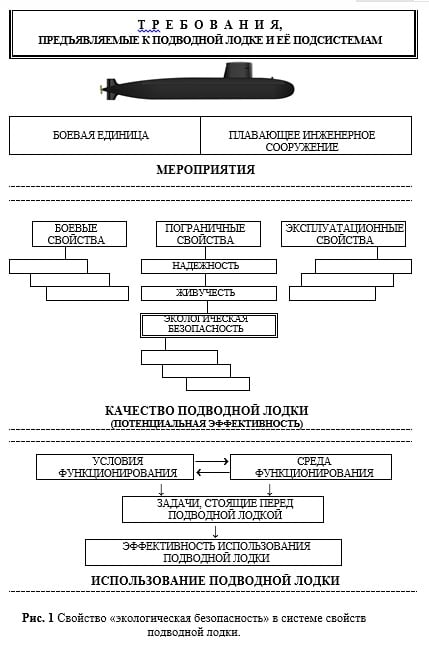

Современная подводная лодка – это не только боевой корабль (носитель оружия и собственно боевая единица) военно-морского флота, но и плавающее как в надводном, так и в подводном положениях сложное инженерное сооружение, представляющее собой многоуровневую техническую систему, включающую не менее сложные подсистемы и элементы.

Боевые и повседневные задачи, решаемые подводной лодкой на воде и под водой, в силу своего разнообразия требуют в каждом отдельном случае реализации того или иного свойства, совокупность которых в конечном итоге составляет качество (или потенциальную эффективность) подводной лодки, которое и делает её потребной в соответствии с функциональным назначением. Очевидно, что система свойств субмарины формируется свойствами её отдельных подсистем, а именно корпусом, энергетической установкой, оружием, техническими средствами и т.д.

Сложная, а местами и кризисная экологическая обстановка во многих районах Мирового океана, в прибрежных и внутренних морях Российской Федерации и практически во всех портах и базах заставляет безотлагательно решать проблему защиты окружающей природной среды, в том числе и в военно-морском флоте. Наряду с другими одним из направлений деятельности в данной области является повышение экологической безопасности всех боевых кораблей, включая и подводные лодки. Это, по нашему мнению, предполагает формирование такого нового и важного свойства подводной лодки, как экологическая безопасность. Объективная необходимость формирования у подводных лодок свойства «экологическая безопасность» обусловлена, кроме того, положениями реализуемой в настоящее время концепции реформирования российского военно-морского флота, направленной на повышение качественных параметров боевой техники.

К сожалению, длительное время при развитии боевых и эксплуатационных свойств подводных лодок как за рубежом, так и в нашей стране должного внимания совершенствованию их экологической безопасности не уделялось, что привело не только к повышению вредного влияния подводных лодок на окружающую природную среду, особенно в местах их базирования, ремонта и утилизации, но и к ухудшению экологической обстановки внутри корабельных помещений. Справедливости ради следует отметить, что экологическая безопасность как свойство подводной лодки все же развивалось главным образом исходя из соображений обеспечения скрытности, боевой устойчивости, экономичности и защищенности личного состава.

Экологическая безопасность, как известно, — это свойство конкретного продукта общественного труда [3] , в связи с этим свойство «экологическая безопасность» подводной лодки существенно отличается от аналогичного свойства надводного корабля [4] . Каждая субмарина, в свою очередь, ввиду конструктивных отличий и технического состояния, также обладает различной экологической безопасностью.

Следует напомнить, что предметом экологии являются собственно не сами загрязнения, деформация или деградация окружающей природной или антропогенной среды, а последствия (результаты) этого загрязнения, деформации или деградации для сохранения среды обитания человека. Именно поэтому в экологии подводная лодка может быть рассмотрена с трех точек зрения. Во-первых, как искусственно созданный руками человека объект, антропогенный или техногенный элемент экосистемы более высокого уровня – окружающей среды, посредством которого человек осуществляет свою служебную и иную деятельность, оказывая прямое и косвенное воздействие на состояние природного баланса. Во-вторых, как самостоятельная антропогенная (техногенная) экологическая система, являющаяся, в свою очередь, искусственной средой обитания и жизнедеятельности для личного состава и представленная замкнутым пространством, состоящим из комплекса различных по функциональному назначению автономных отсеков и помещений с разной степенью обитаемости. И, наконец, как продукт общественного труда, специально созданный для вооруженного воздействия на естественные и искусственные экосистемы или на их отдельные элементы и компоненты с целью их разрушения или уничтожения. В связи с чем об экологической безопасности подводных лодок, впрочем, как и всех боевых кораблей, уместно говорить только при их использовании в период мирного времени.

Принципиальным отличием подводной лодки от надводного корабля, имеющим существенное значение для понимания сущности свойства «экологическая безопасность», является среда (пространство) её функционирования. В надводном положении подводная лодка, как и надводный корабль, реализует свои свойства в окружающей среде, представленной атмосферой и гидросферой. В то же время в подводном положении подводная лодка используется в природном пространстве, представленном исключительно гидросферой, в связи с чем уместно предположить, что при всех равных экологических характеристиках подводная лодка по отношению к природной среде все же является более экологически опасной, чем надводный корабль. Это объясняется использованием подводной лодки, а, следовательно, и её воздействием на более широкий диапазон природных сред (на верхние и глубинные слои морей и океанов), в которых она практически реализует свои функции. Конструктивно это принципиальное отличие подводной лодки и надводного корабля отражено в такой важной подсистеме как корпус. Корпус подводной лодки, в отличие от корпуса надводного корабля, как правило, состоит из двух обязательных жестко связанных элементов: легкого корпуса и прочного корпуса, при этом прочный корпус расположен внутри легкого. Легкий корпус, являясь оболочкой прочного корпуса, с точки зрения экологии представляет собой открытую необитаемую для человека искусственную экосистему, которая имеет постоянный и довольно интенсивный обмен с окружающей природной средой (атмосферой и гидросферой в надводном положении и с гидросферой – в подводном) веществом, массой и энергией. Прочный же корпус представляет собой изолируемую обитаемую (с высокой степенью замкнутости) искусственную экологическую систему закрытого типа с заданным уровнем автономности от окружающей природной среды, что практически снижает до минимума обмен с внешней средой веществом, массой и энергией.

Под экологической безопасностью (или экологической чистотой) следует понимать сложное комплексное свойство подводной лодки, её подсистем, боевых и технических средств, проявляющееся в способности не нарушать качества природной (естественной) и антропогенной (искусственной) среды, а также устранять или снижать до минимума негативные последствия её воздействия на состояние природного баланса во всех средах своего функционирования в период всего жизненного цикла.

В системе других свойств подводной лодки (см. рис 1) экологическую безопасность следует отнести к группе так называемых пограничных, или смежных, свойств, обязательных для неё как носителя оружия (боевой единицы), так и сложного плавающего инженерного сооружения. К данной группе свойств, по мнению авторов, можно отнести также живучесть, надежность, обитаемость, управляемость и др., т.е. все те свойства, которые «в чистом виде» не относятся ни к боевым, ни к эксплуатационным и реализуются (проявляются) во всех средах функционирования в процессе боевого и повседневного использования субмарины.

Экологическая безопасность подводной лодки – это свойство особое. Особое место экологической безопасности в системе других свойств подводной лодки обусловлено рядом объективных причин. Во-первых, потому, что это свойство проявляется практически на всех этапах жизненного цикла: постройка, эксплуатация (использование, ремонт, консервация) и утилизация. Во-вторых, потому, что оно реализуется в надводном и в подводном положениях при выполнении абсолютного большинства задач (стоянка в базе или в точке, всплытие и погружение, переход морем, выполнение специфических присущих ей задач), а также при восстановлении боеспособности, борьбе за живучесть, оказании помощи другим подводным лодкам, кораблям и судам, терпящим бедствие и т. д. В-третьих, потому, что данное свойство подводной лодки, как ни одно другое, очень тесно связано с другими её свойствами (например, со скрытностью, боевой устойчивостью, обитаемостью, экономичностью, защищенностью), улучшая или ухудшая их, а, следовательно, свойство «экологическая безопасность» изменяет качество (комплекс свойств) подводной лодки в целом. Действительно, газовые и тепловые загрязнения, шумы, вибрация, излучения различной природы ухудшают среду обитания внутренних отсеков и помещений подводной лодки и являются причиной изменения условий работы и отдыха личного состава, что оказывает существенное влияние на способность экипажа качественно выполнять свои обязанности. Те же газовые и тепловые загрязнения, шумы, вибрация и излучения снижают скрытность и боевую устойчивость подводной лодки. И, наконец, существенным отличием «экологической безопасности» от других свойств подводной лодки является её двоякая сущность. С одной стороны, это внешняя экологическая безопасность, определяемая качеством внешней экологической системы «подводная лодка – окружающая среда» и проявляющаяся в способности не нарушать состояние природного баланса на всех этапах жизненного цикла. С другой стороны, это внутренняя экологическая безопасность, которая характеризуется состоянием искусственной среды обитания, так называемой внутренней экосистемы «человек – подводная лодка». Внутренняя экологическая безопасность подводной лодки, в свою очередь, будучи искусственно созданной и близкой к природной, выражается в способности не нарушать качества искусственной среды обитания личного состава и проявляется через здоровье людей, составляющих экипаж лодки. Здесь необходимо отметить, что внутреннюю экологическую безопасность подводной лодки не следует отождествлять с её обитаемостью, поскольку экологическая безопасность — понятие гораздо более широкое. Обитаемость, как известно, отражает способность корабля создавать и поддерживать диапазон благоприятных комфортных условий для жизнедеятельности членов экипажа, в то время как внутренняя экологическая безопасность показывает границы выживаемости человека, а «разница» между обитаемостью и внутренней экологической безопасностью определяет запас толерантности (терпимости) человеческого организма в экстремальных условиях функционирования, что, собственно, и является предметом изучения науки экологии. Условное деление экологической безопасности подводной лодки на внешнюю и внутреннюю является обязательным, поскольку в процессе ведения боевых действий, нарушая посредством оружия состояние окружающей природной среды (баланс внешней экосистемы), требуется обеспечивать (или поддержать) экологическую безопасность внутренних отсеков и помещений подводной лодки (качество внутренней экосистемы). Двоякую сущность свойства «экологическая безопасность» подводной лодки (качество внутренней экосистемы) необходимо учитывать при её формировании, поддержании и обеспечении.

Таким образом, игнорирование или недооценка экологической безопасности как обязательного и необходимого свойства подводной лодки в конечном итоге может привести не только к снижению её боеспособности, но к повышению вероятности обнаружения и уничтожения самой подводной лодки боевыми средствами противника.

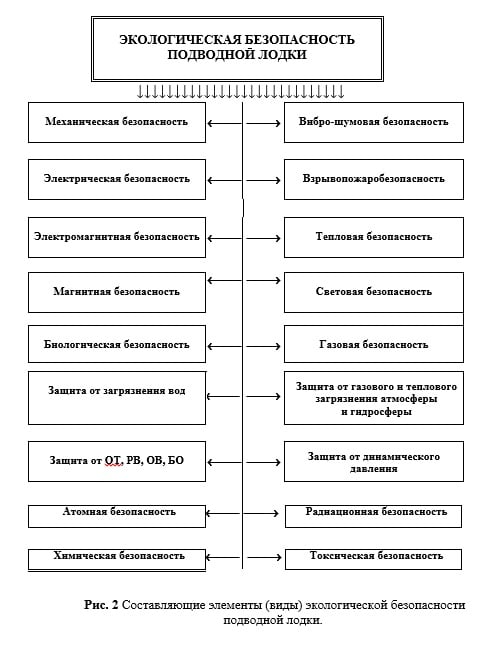

Действующие в настоящее время руководящие документы определяют, что экологическая безопасность как сложное комплексное свойство подводной лодки может включать в себя до 18 элементов (видов) (рис. 2), которые, в свою очередь, являются отдельными самостоятельными и не менее сложными свойствами самой подводной лодки или её подсистем [5] . При этом каждый из этих элементов (отдельных свойств) характеризуется своими качественными признаками и количественными показателями, определяющими состояние природной и искусственной (антропогенной) среды обитания.

В свою очередь, значимость этих отдельных свойств, а, следовательно, и их ранжирование по степени экологической безопасности (опасности) в тех или иных условиях зависят прежде всего от вида и количества загрязнителей окружающей среды, от степени их негативного воздействия на человека, животный и растительный мир, от вида, количества, концентрации и мощности источников загрязнения, а также времени их действия, от технического состояния подводной лодки, её отдельных подсистем и технических средств. Так, на атомной подводной лодке наиболее значимыми являются такие виды экологической безопасности, как радиационная и атомная. В то же время на дизельной подводной лодке указанные элементы (виды), составляющие экологическую безопасность атомной подводной лодки, вообще могут отсутствовать, а значимой является защита окружающей среды от загрязнения корабельными водами, в том числе и нефтесодержащими. В реальных же условиях эксплуатации подводной лодки приходится иметь дело с комплексным загрязнением окружающей среды, загрязнителями различного происхождения. Это означает, что на дизельной подводной лодке (рис. 3) и на атомной подводной лодке (рис. 4) присутствуют практически все виды (составляющие) экологической безопасности, однако их воздействие на человека, животный и растительный мир и в целом на окружающую среду крайне различно.

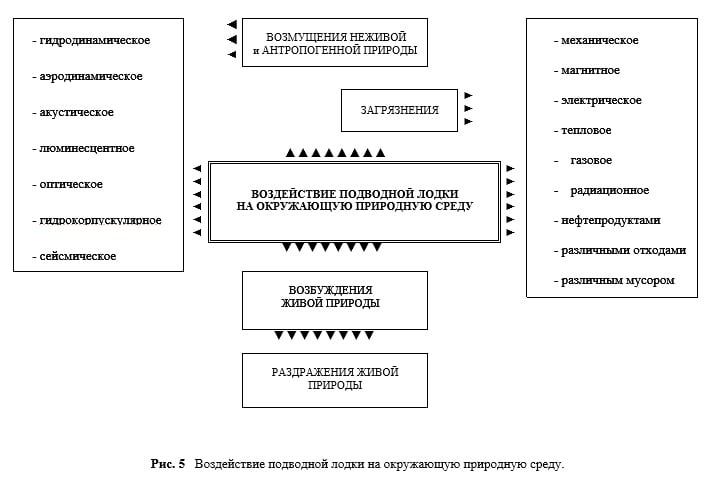

Функционируя по прямому назначению, любая подводная лодка является мощным источником возмущения неживой природы, раздражения и возбуждения живой природы, а также источником загрязнения используемых ею природных сред: атмосферы и гидросферы. Возмущение – всякий процесс, приводящий к сжатию и разрежению окружающей среды и отклонению её от состояния покоя. Раздражение – это процесс прямого или косвенного воздействия внешней или внутренней среды на живые организмы, вызывающий их ответную реакцию в виде возбуждения. Возбуждение, в свою очередь, — это всякий физиологический процесс, возникающий во всяком живом организме при раздражающем воздействии окружающей среды. Поскольку по сравнению с воздухом вода является более плотной и упругой средой, то процессы возмущения, раздражения и возбуждения преобладают в подводном положении, включая погружение и всплытие подводной лодки. В то время как загрязнение, т.е. процесс привнесения в среду нехарактерных, несвойственных ей агентов, приводящих к изменению её качества, наблюдается и в подводном, и в надводном положениях подводной лодки, в том числе и при выполнении маневра погружение-всплытие.

Возмущения, раздражения, возбуждения и загрязнения, возникающие при функционировании подводной лодки (рис. 5), имеют различные происхождение, физическую природу и по-разному воздействуют на внешнюю и внутреннюю окружающую среду. Пределами действия для возмущения, раздражения и возбуждения являются их пороговые значения, а для загрязнения – предельно-допустимая концентрация. После прекращения действия причин, вызвавших возмущения, раздражения и возбуждения, окружающая среда самостоятельно возвращается в первоначальное состояние, а загрязнения должны быть локализованы и ликвидированы непосредственно человеком.

Экологическая безопасность, как и любое другое свойство подводной лодки, формируется при её проектировании и реализуется в процессе постройки, ремонта и модернизации на основе существующих экологических (природоохранных) требований. Это свойство поддерживается на заданном уровне в период всего жизненного цикла лодки силами экипажа.

Работа над формированием свойства «экологическая безопасность» подводной лодки находится в самом начале, поскольку ужесточение природоохранных требований, предъявляемых к военной технике, так или иначе заставляет повернуться лицом к решению экологических проблем, в том числе и в вооруженных силах. Эта работа сложная, длительная, так как решает новую для ВМФ задачу, поэтому требует привлечения высококвалифицированных специалистов различных областей человеческой деятельности.

Экологические проблемы военно-морского флота, в том числе и формирование свойства «экологическая безопасность» морской техники следует решать быстро и профессионально. Наша страна, в отличие от большинства стран Европы, Азии и Америки, приступила к решению экологических проблем со значительным запозданием, поэтому следует торопиться, т. к. завтра может быть уже поздно. Время – это самый важный, дефицитный и невосполнимый ресурс, его нельзя накопить, передать, а главное, оно (время) необратимо и проходит безвозвратно.

Использованная литература:

1. ГОСТ РВ 51051-97 Экологическая безопасность вооружения и военной техники. Основные понятия, термины и определения. Издание официальное. – М.: Стандартинформ, 2016, с. 16.

2. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 1990, с. 696.

3. Дубровин Е.Р., Дубровин И.Р. Экологическая безопасность теплоэнергетического комплекса//Тепловая энергетика № 6(15), 2014, с.14-15.

4. Морской сборник. – М.: 1996, № 5, с. 68-70.

5. Мониторинг. Безопасность жизнедеятельности. – СПб.: 1996, № 4, с. 37-40.

Источник