Здоровье детей 2010 анализ

Состояние здоровья детского населения в настоящее время является одним из главных направлений социальной политики в нашей стране.

Состояние здоровья детского населения в настоящее время является одним из главных направлений социальной политики в нашей стране. В современных условиях, характеризующихся кризисом в области социальной сферы и экономики, в России особая роль отводится вопросам совершенствования здоровья населения и, в первую очередь, сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.

Значимость реализации данного положения определяется тем, что здоровье детей, удельный вес которых в структуре населения России в настоящее время составляет 21,9 % (Государственный доклад «Здоровье населения России и деятельность учреждений здравоохранения в 2011 году»), в значительной мере определяет интегральный показатель качества здоровья и составляет фундаментальную основу для формирования потенциала здоровья взрослых членов общества, являющегося важнейшим фактором и главным условием успешного реформирования общества.

Одной из приоритетных задач профилактической медицины является сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста [1, 2].

Актуальность разработки методов и принципов медико-социального обеспечения детей с хронической патологией обусловлена значительным снижением численности трудоспособного населения и негативными сдвигами в состоянии здоровья детей и подростков в России на протяжении последних десятилетий, вследствие чего сохранение здоровья становится первоочередной, крайне важной задачей профилактической медицины.

Целью исследования явилось установление уровня и структуры заболеваемости детского населения с целью разработки оздоровительных мероприятий.

Материал и методы

Методом описательной статистики проведен анализ заболеваемости детского населения по данным официальной статистики за 2006–2010 гг.

В связи с этим возрастает необходимость укрепления здоровья детского населения и, прежде всего, за счёт улучшения состояния здоровья длительно и часто болеющих детей, относящихся к группе повышенного медико-социального риска.

Результаты исследования и их обсуждение

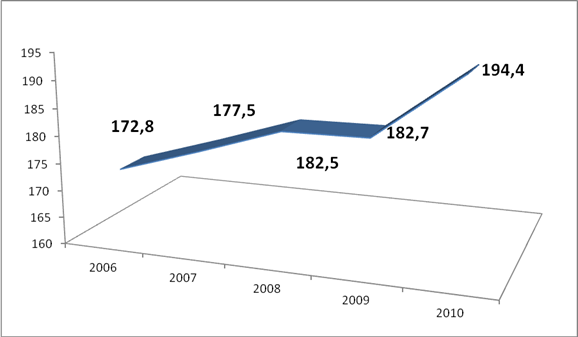

Анализ заболеваемости детского населения по данным официальной статистики за 2006–2010 гг. свидетельствует о продолжающемся ухудшении здоровья детей (рис. 1) [2].

Общая заболеваемость детей от 0 до 7 лет составила в 2010 году 194,4 тыс. на 100 тыс. соответствующего населения, прирост за последние десять лет достиг 33 % [3].

Структура патологической поражённости выявила наибольшую распространённость (по МКБ-X) следующих классов: заболеваемость органов дыхания (649,9 ‰), органов пищеварения (42,3 ‰), некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний (17,8 ‰), болезней костно-мышечной системы (39,7 ‰), болезней органов зрения (80,7 ‰), болезни мочеполовой системы (33,8 ‰).

Рисунок 1. Общая заболеваемость детей от 0 до 7 лет в динамике 2006–2010 гг. (тыс. на 100 тыс. соответствующего населения)

Как показало исследование, лидирующую позицию занимают болезни органов дыхания (62,3 %). Однако в ходе исследования было выявлено резкое увеличение заболеваемости у детей дошкольного возраста по таким классам болезней как: болезни органов зрения и придаточного аппарата (с 67,3 ‰ в 2007 г. до 80,3 ‰ в 2010 г.), болезней органов пищеварения (с 38,7 ‰ в 2007 г. 42,3 ‰ в 2010 г.), болезней нервной системы (с 26,9 ‰ в 2007 г. до 28,5 ‰ в 2010 г.). В связи с этим был проведён анализ внутренней структуры указанных классов заболеваний, методов лечения, оздоровления и профилактики у детей дошкольного возраста.

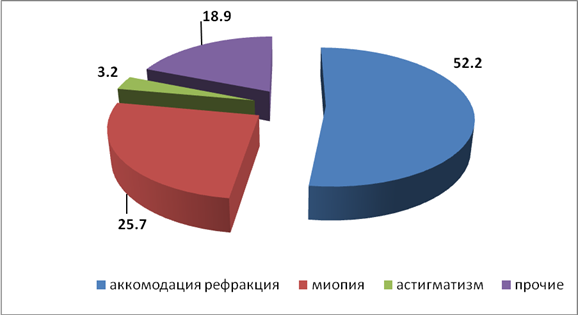

При изучении внутренней структуры класса болезней органов зрения и придаточного аппарата наибольшее распространение было выявлено по следующим заболеваниям: аккомодации и рефракции (52,2 %), миопии (25,7 %), астигматизма (3,2 %), прочее (18,9 %) (рис. 2).

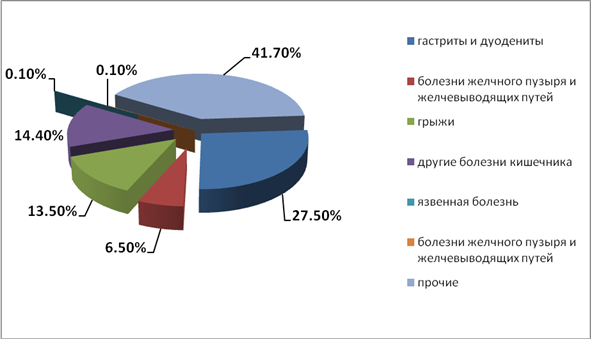

При рассмотрении внутренней структуры класса болезней органов пищеварения наиболее значимыми заболеваниями можно отметить: язвенную болезнь (0,1 %), гастриты и дуодениты (27,5 %), болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей (0,1 %),болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (6,5 %), грыжи (13,5 %), другие болезни кишечника (14,1 %), прочие (41,7 %) (рис. 3).

Рисунок 2. Структура заболеваемости органов зрения (в % к итогу по классу)

Рисунок 3. Структура заболеваний органов пищеварения (в % к итогу по классу)

Со стороны класса болезней нервной системы были выделены: нарушения вегетативной нервной системы (13,4 %), экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (65,2 %), эпизодический и пароксизмальные расстройства (1,8 %), церебральный паралич и другие паралитические синдромы (5,8 %), эпилепсия (13,6 %) (рис. 4)

Рисунок 4. Структура заболеваемости болезнями нервной системы (в % к итогу)

При анализе заболеваемости по полу отмечено, что если в 3 года уровень заболеваемости мальчиков выше по сравнению с девочками, то после 3-х лет во всех возрастных группах уровень заболеваемости выше у девочек (3580,3 против 2883,3 на 100 детей соответствующего возраста).

Анализ структуры заболеваемости детей по полу не выявил различий между мальчиками и девочками. Выявлено, что у детей сравниваемых групп структура заболеваемости представлена одними и теми же классами болезней, имеющими лишь разный ранговый уровень.

Так, на первые пять классов в ранговой структуре заболеваний приходится 85,5 % всей патологии – в группе длительно и часто болеющих девочек и 78,8 % – в группе длительно и часто болеющих девочек.

Индивидуальная характеристика заболеваемости оценивается по кратности обращения ребёнка к врачу и общей длительности заболеваний в течение года. В зависимости от частоты перенесённых заболеваний в течение года все дети были распределены на следующие группы:

– «мало болеющие» дети (МБД) – те, кто перенёс не более 1-го заболевания в год;

– «эпизодически болеющие» дети (ЭБД) – те, кто перенёс от 1-го до 3-х заболеваний в год;

– «часто болеющие» дети (ЧБД) – те, кто перенёс 4 и более заболеваний в год.

Последняя группа детей является наиболее неблагоприятной в плане формирования хронической патологии.

Наибольшее число часто болеющих детей приходится на возрастную группу – 6–7 лет, т.е. на тот период, когда ребёнок поступает в первый класс и у него увеличиваются нагрузки как в физическом, так и в психоэмоциональном планах.

В ходе анализа были разработаны оздоровительные мероприятия среди длительно и часто болеющих детей дошкольного возраста в детской поликлинике, в ходе которых были задействованы следующие структуры:

– средства массовой информации;

– лечебно-профилактические детские учреждения и структурные подразделения;

– специалисты ЛПУ (врачи-педиатры, врачи-специалисты);

– специалисты образовательных учреждений.

В проведении системы лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление детей с заболеваниями органов зрения и придаточного аппарата, органов пищеварения и нервной системы, ведущая роль принадлежит медикаментозному лечению [2, 3].

При заболеваниях органов пищеварения используются антисекретолитические препараты (ингибиторы протонной помпы, Н2-гистаминоблокаторы, М-холиноблокаторы), прокинетики, антациды, ферментативные препараты, пре- и пробиотики, общеукрепляющие, противопаразитарные, иммуномодуляторы.

Для лечения болезней нервной системы применяются болеутоляющие, сосудистые препараты, ноотропные, седативные, антиспастические, антиэпилептические, средства, влияющие на вегетативную систему, витаминотерапия.

Нарушения со стороны органов зрения коррегируются витаминотерапией, антибиотикотерапией, сосудистыми препаратами, общеукрепляющими, увлажняющими и вяжущими глазными средствами, также используют стимуляторы регенерации роговицы, антиоксиданты, аппаратное лечение.

Поскольку, как было отмечено ранее, почти каждый 5 ребёнок дошкольного возраста имеет в анамнезе аллергические заболевания, то эффективность лечения при использовании только стандартных медикаментозных методик резко снижается, поэтому возникает потребность в сочетанном лечении данной категории детей с применением немедикаментозного или нетрадиционного подхода, например, иглорефлексотерапии.

Таким образом, показатели заболеваемости детского населения дошкольного возраста говорят о необходимости проведения целенаправленных оздоровительных и медико-реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих детей. При этом только чёткое взаимодействие и преемственность среди образовательных и лечебно-профилактических учреждений сможет обеспечить улучшение показателей здоровья детей.

Рецензенты:

Иванова Маиса Афанасьевна, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник отделения организации лечебно-профилактической помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ Минздрава России», г. Москва.

Гончарова Ольга Викторовна, доктор медицинских наук, заведующая отделением охраны здоровья матери и ребенка ФГБУ «ЦНИИОИЗ Минздрава России», г. Москва.

Источник

Здоровье детей 2010 анализ

По мнению Европейского сообщества, профилактика на всех этапах жизни является самым эффективным подходом (с экономической и медицинской точек зрения) к инвестиции в здоровье и развитие гармоничного общества [1, с. 2]. Безусловно, индивидуальные характеристики ребенка во многом определяют степень воздействия на него факторов риска (гендерная и этническая принадлежности; генетическая предрасположенность; эмоциональная устойчивость), на первое место среди которых в дальнейшем выходят социальные, экономические и экологические детерминанты (уровень доходов и образования семьи, условия жизни и труда) [1, с. 7].

Именно социальные детерминанты, по мнению экспертов ВОЗ, играют ведущую роль в формировании популяционного здоровья. При снижении адаптационно-компенсаторных возможностей организма на фоне высокой агрессивности факторов окружающей среды и неблагополучного социального портрета матери (алкоголизм, табакокурение, бедность) социальные предикторы способствуют увеличению заболеваемости и инвалидизации детей в критические периоды роста и развития [2].

В перинатальном периоде закладывается фундамент здоровья взрослого населения, определяя дальнейшее развитие организма. Согласно исследованиям ВОЗ, у юных матерей с неблагополучным социальным статусом чаще рождаются дети с низкой массой тела, которая, в свою очередь, является предиктором многих возрастных патологий и напрямую связана с повышенным риском развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии и инсулинозависимого сахарного диабета. На самых ранних этапах жизни важная роль в формировании физического и психического здоровья ребенка принадлежит семье. Так, по данным Европейского сообщества, у лиц, испытавших в детстве жестокое обращение, в последующей жизни наблюдается более высокий риск табакокурения, абдоминального ожирения и алкоголизма на более поздних стадиях жизни [1, с. 7-8].

Современное состояние здоровья детей в Европейском регионе характеризуется высокой детской смертностью в возрасте до пяти лет, особенно в первый месяц жизни, на долю которого приходится 50,0% случаев. Ведущими причинами при этом являются неонатальные патологические состояния (недоношенность, сепсис, асфиксия при рождении), травмы, пневмония и диарея. В возрасте 5–19 лет на первое место выходит дорожно-транспортный травматизм. В структуре непреднамеренных травм дорожные аварии занимают 39,0%, утопления — 14,0%, отравления – 7,0%, пожары и падения — по 4,0%. Непреднамеренные травмы являются причиной 42 000 смертей в возрасте от 0 до 19 лет. Наряду с этим более 10,0% подростков имеют психические нарушения, нервно-психические расстройства являются доминирующей причиной инвалидности среди данной возрастной группы. По частоте распространения среди детей 0-17 лет на первой позиции находятся тяжелые депрессивные расстройства, затем по нисходящей — тревожные расстройства, поведенческие расстройства и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ [3, с. 2-3].

Проведенное исследование показало, что каждый третий ребенок в возрасте 6–9 лет страдает от избыточной массы тела или от ожирения. В группе 11-13-летних детей аналогичные показатели составляют от 5,0 до 25,0%. Согласно прогнозам, более 60,0% детей, имеющих излишнюю массу тела до наступления пубертатного периода, сохраняют подобную тенденцию и в раннем трудоспособном возрасте, что способствует развитию опосредованных взаимозависимых патологий — сердечно-сосудистых заболеваний и инсулинозависимого сахарного диабета [3, с. 3].

Состояние здоровья детей разных возрастных групп и факторы, его определяющие, являются предметом изучения и отечественных авторов. Так, В.С. Меренковой с соавт. исследовались 50 пар «мать-ребенок первого года жизни» со средним возрастом матери 24,46±5,57 года и 50 пар «мать-ребенок второго года жизни» со средним возрастом матери 25,54±4,9 года. В ходе работы выявлено, что ухудшение здоровья детей напрямую связано с материнскими факторами: на первом году жизни — с фетоплацентарной недостаточностью, угрозой прерывания беременности и наличием гестоза (r = 0,44; 0,38 и 0,35 при p

Источник

Здоровье детей 2010 анализ

По мнению Европейского сообщества, профилактика на всех этапах жизни является самым эффективным подходом (с экономической и медицинской точек зрения) к инвестиции в здоровье и развитие гармоничного общества [1, с. 2]. Безусловно, индивидуальные характеристики ребенка во многом определяют степень воздействия на него факторов риска (гендерная и этническая принадлежности; генетическая предрасположенность; эмоциональная устойчивость), на первое место среди которых в дальнейшем выходят социальные, экономические и экологические детерминанты (уровень доходов и образования семьи, условия жизни и труда) [1, с. 7].

Именно социальные детерминанты, по мнению экспертов ВОЗ, играют ведущую роль в формировании популяционного здоровья. При снижении адаптационно-компенсаторных возможностей организма на фоне высокой агрессивности факторов окружающей среды и неблагополучного социального портрета матери (алкоголизм, табакокурение, бедность) социальные предикторы способствуют увеличению заболеваемости и инвалидизации детей в критические периоды роста и развития [2].

В перинатальном периоде закладывается фундамент здоровья взрослого населения, определяя дальнейшее развитие организма. Согласно исследованиям ВОЗ, у юных матерей с неблагополучным социальным статусом чаще рождаются дети с низкой массой тела, которая, в свою очередь, является предиктором многих возрастных патологий и напрямую связана с повышенным риском развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии и инсулинозависимого сахарного диабета. На самых ранних этапах жизни важная роль в формировании физического и психического здоровья ребенка принадлежит семье. Так, по данным Европейского сообщества, у лиц, испытавших в детстве жестокое обращение, в последующей жизни наблюдается более высокий риск табакокурения, абдоминального ожирения и алкоголизма на более поздних стадиях жизни [1, с. 7-8].

Современное состояние здоровья детей в Европейском регионе характеризуется высокой детской смертностью в возрасте до пяти лет, особенно в первый месяц жизни, на долю которого приходится 50,0% случаев. Ведущими причинами при этом являются неонатальные патологические состояния (недоношенность, сепсис, асфиксия при рождении), травмы, пневмония и диарея. В возрасте 5–19 лет на первое место выходит дорожно-транспортный травматизм. В структуре непреднамеренных травм дорожные аварии занимают 39,0%, утопления — 14,0%, отравления – 7,0%, пожары и падения — по 4,0%. Непреднамеренные травмы являются причиной 42 000 смертей в возрасте от 0 до 19 лет. Наряду с этим более 10,0% подростков имеют психические нарушения, нервно-психические расстройства являются доминирующей причиной инвалидности среди данной возрастной группы. По частоте распространения среди детей 0-17 лет на первой позиции находятся тяжелые депрессивные расстройства, затем по нисходящей — тревожные расстройства, поведенческие расстройства и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ [3, с. 2-3].

Проведенное исследование показало, что каждый третий ребенок в возрасте 6–9 лет страдает от избыточной массы тела или от ожирения. В группе 11-13-летних детей аналогичные показатели составляют от 5,0 до 25,0%. Согласно прогнозам, более 60,0% детей, имеющих излишнюю массу тела до наступления пубертатного периода, сохраняют подобную тенденцию и в раннем трудоспособном возрасте, что способствует развитию опосредованных взаимозависимых патологий — сердечно-сосудистых заболеваний и инсулинозависимого сахарного диабета [3, с. 3].

Состояние здоровья детей разных возрастных групп и факторы, его определяющие, являются предметом изучения и отечественных авторов. Так, В.С. Меренковой с соавт. исследовались 50 пар «мать-ребенок первого года жизни» со средним возрастом матери 24,46±5,57 года и 50 пар «мать-ребенок второго года жизни» со средним возрастом матери 25,54±4,9 года. В ходе работы выявлено, что ухудшение здоровья детей напрямую связано с материнскими факторами: на первом году жизни — с фетоплацентарной недостаточностью, угрозой прерывания беременности и наличием гестоза (r = 0,44; 0,38 и 0,35 при p

Источник