Протрузия диска

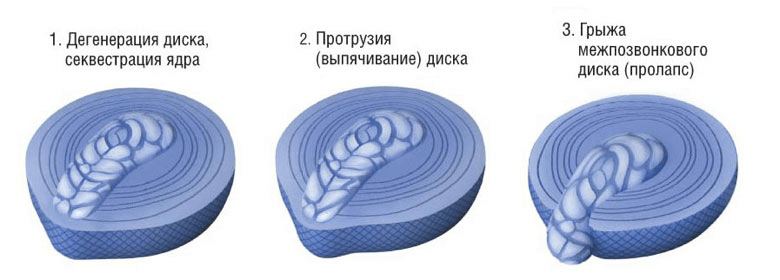

- Стадия повреждения (набухания). Внутренняя часть диска, которая называется пульпозное ядро, начинает выходить за пределы обычного расположения и выбухает в сторону фиброзного кольца. Выпуклость может занимать более половины (более 180 градусов) окружности диска.

- Протрузия диска. Выбухание пульпозного ядра находится пока в пределах фиброзного кольца, но уже выступает в позвоночный канал. Протрузия диска может занимать 180 или менее градусов окружности (более заостренное выбухание).

- Грыжа диска. При грыже диска происходит повреждение фиброзного кольца, при котором возможен выход содержимого пульпозного ядра за пределы кольца.

- Хроническая боль в спине

- Слабость в мышцах

- Пояснично-крестцовый радикулит

- Боль, онемение и покалывание в конечностях

- Скованность или болезненность

- Потеря эластичности и мобильности

Симптоматика довольно индивидуальна и зависит от причины повреждения диска и локализации. Например, протрузия диска в шейном отделе может вызвать проблемы в плече, а протрузия в поясничном отделе может быть причиной слабости в ногах. Протрузии в грудном отделе бывают редко, но все-таки встречаются. Генез протрузии влияет на объем и интенсивность симптоматики. Для корректного диагноза протрузии необходимы методы визуализации (МРТ или КТ). Как правило, консервативные методы лечения достаточно эффективны при протрузиях дисков (ЛФК, физиотерапия, массаж, медикаментозное лечение).

Протрузия диска в шейном отделе

Протрузия диска — это состояние, при котором происходит выбухание диска и воздействие на корешки, вызывая боль в шее и другие симптомы. Протрузия возникает, как правило, в результате возрастных изменений. В шейном отделе позвоночника семь позвонков, между которыми находятся межпозвонковые диски. Шейный отдел очень мобильная структура и диски обеспечивают мобильность и эластичность движений в шее, и стабильность положения головы. При изнашивании дисков появляются протрузии, которые могут стать причиной компрессии спинного мозга или корешков. Воздействия на спинномозговые структуры и является причиной появления симптомов:

- Хронические, локальные боли в шее

- Мышечная слабость в плече, руке, локте

- Онемение и покалывание в руке

- Боли с иррадиацией вдоль руки

Специфические симптомы зависят от локализации протрузии и степени изменений в диске. Поэтому, эффективное лечение возможно только после точной диагностики причины с помощью нейровизуализации (МРТ или КТ) и дифференциации с другими заболеваниями, дающими аналогичные симптомы. Возможности консервативного лечения при протрузиях в шейном отделе позвоночника достаточно высокие.

Протрузия в грудном отделе позвоночника

- Боли внутри или середине спины

- Слабость мышц пресса

- Боль, онемение и / или покалывание в груди, животе

- Скованность в спине или болезненность

- Боли в межреберье. Как правило, консервативные методы лечения достаточно эффективны при таких протрузиях.

Протрузия в поясничном отделе позвоночника

Симптоматика зависит от локализации и степени патологических изменений диска.

- Боли в пояснице хронического характера.

- Болезненность или скованность в пояснице.

- Пояснично-крестцовый радикулит

- Мышечная слабость в бедрах и икроножных мышцах

- Боль, онемение или покалывание в стопах, пальцах ног

- Нарушение функции мочеиспускание (в редких, экстренных случаях)

Лечение, как правило, консервативное. Но иногда, при больших протрузиях и выраженной стойкой симптоматике необходимо хирургическое лечение.

Типы протрузий

- Латеральные

- Заднелатеральные

- Центральные (медианные)

- Задние

Латеральные (боковые) протрузии

Термин латеральная протрузия означает, что выбухание находится сбоку (справа или слева) по отношению к позвоночному столбу. Когда протрузия (выбухание) расположено сбоку, то вероятность давления на корешки спинного мозга достаточно высокая. Встречается этот вид протрузии достаточно редко (в 10 % случаев) и нередко протекает бессимптомно, пока протрузия не давит на близлежащие корешки и не вызывает появление симптоматики.

Заднелатеральные протрузии

Наиболее часто встречающийся вид протрузии. Термин означает, что расположение протрузии назад и вбок по отношению к позвоночному столбу. При таком расположении протрузии высока вероятность не только воздействия на корешки (как при боковых протрузиях) справа или слева, но и на другие структуры спинного мозга. Также как и латеральная, эта протрузия может протекать бессимптомно, пока не происходит физическое воздействие на нервные структуры.

Центральная протрузия (медианная)

Термин означает направление выбухания к центру спинномозгового канала. При таком расположении есть риск воздействия на спинной мозг. Как правило, такие протрузии протекают бессимптомно и редко нуждаются в лечении.

Задняя протрузия

Термин означает топическое направление выбухания (протрузии) назад от живота к спине. Наиболее часто, такое расположение протрузии ведет к непосредственному воздействию на спинномозговые структуры и приводит к болевым синдромам, нарушениям чувствительности, моторным нарушениям, нарушениям функции органов малого таза.

Симптомы протрузии диска

Симптоматика протрузий дисков очень вариабельна и зависит от конкретной патологии диска. Симптомы варьируют от онемения пальцев до хронических болей в спине. Сама по себе, протрузия протекает бессимптомно. До тех пор, пока не происходит воздействие на спинномозговые структуры (раздражение нервных волокон или корешков), протрузия ничем не проявляется. И человек чувствует себя абсолютно здоровым, пока протрузия не контактирует с нервами. В зависимости от топики протрузии (медианная, задняя, латеральная) происходит воздействие на те или иные анатомические области спинного мозга и корешков. Степень и выраженность симптомов напрямую зависят от патологии, приведшей к протрузии, топики и степени компрессии на нервные корешки и спинной мозг. Наиболее характерны следующие симптомы:

- Хронические локальные боли в спине (как правило, в шее или пояснице)

- Боли с иррадиацией или мигрирующие боли

- Пояснично-крестцовый радикулит (при локализации протрузии в поясничном отделе позвоночника)

- Слабость в мышцах

- Чувство онемения или покалывание в ногах и руках

- Чувство жжения (в виде разлитого тепла или точечное ощущения тепла)

- Скованность

Симптоматику, как правило, удается нивелировать с помощью консервативных методов лечения.

Диагностика протрузий

Диагностика протрузий диска аналогична диагностике грыж дисков. Диагноз выставляется на основании клинических и инструментальных методов обследования (КТ или МРТ).

Лечение и профилактика протрузий

После того, как диагноз верифицирован с помощью МРТ или КТ, принимается решение о плане лечения протрузии. Основные консервативные методы лечения:

- Разгрузка на непродолжительный период времени

- Избегание длительного нахождения в положении сидя, особенно при протрузиях в поясничном отделе позвоночника

- ЛФК

- Физиотерапия

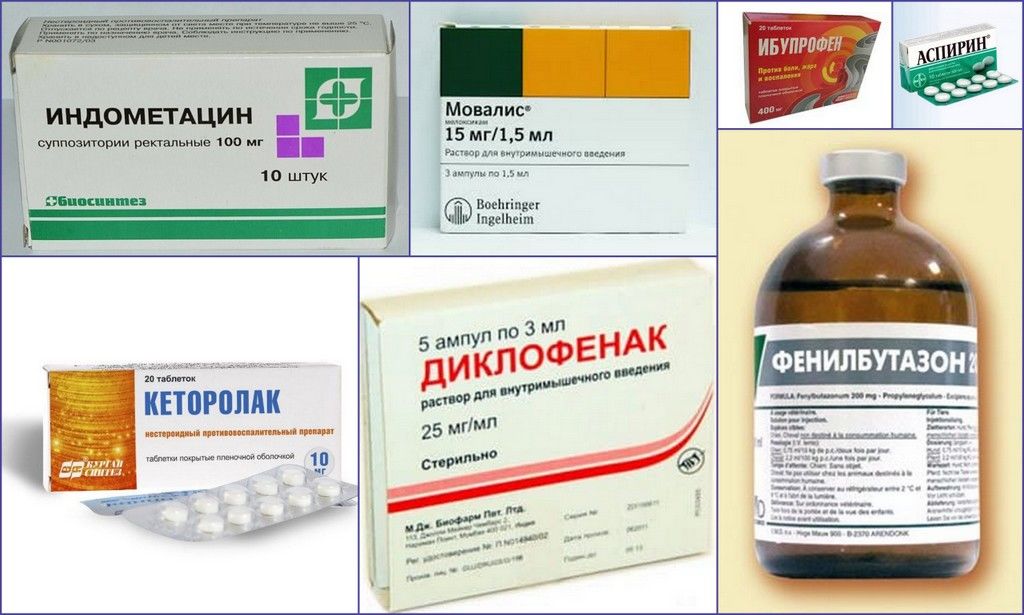

- Медикаментозное лечение (НПВС)

- Блокады

- Улучшение осанки и корректировка диеты

Как правило, консервативное лечение дает хороший эффект. Но для того, чтобы остановить возможные дальнейшие обострения необходима профилактика. Существует ряд факторов способствующих появлению протрузии:

- Лишний вес (ожирение)

- Дегенеративные заболевания (остеохондроз)

- Генетические факторы

- Травмы

Для того чтобы избежать прогрессирования дегенерации дисков и возможного процесса трансформации протрузий в грыжи диска необходимо:

- Систематические физические упражнения

- Снижение веса (корректировка диеты)

- Навыки правильной осанки

- Здоровый образ жизни (без вредных привычек)

- Исключение избыточных и неправильных нагрузок на позвоночник.

И хотя невозможно остановить возрастные изменения в дисках, соблюдение этих простых принципов профилактики помогает сохранить высокое качество жизни и минимизировать риск осложнений связанных с остеохондрозом (грыжи диска, стеноз, радикулит).

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.

Источник

Протрузия дисков поясничного отдела позвоночника: что такое, диагностика, лечение и операция позвоночника

Остеохондроз позвоночника – главный провокатор развития дегенеративно-дистрофических изменений поясничных межпозвоночных дисков с формированием грыжи. На почве запущенного остеохондроза диск поясничного отдела (ПО) начинает утрачивать воду, испытывать дефицит в ценных питательных компонентах, вследствие чего он постепенно деформируется. Начальная степень такой деформации – протрузия.

Но, несмотря на пока еще незначительные изменения в межпозвоночном L-диске, ранний этап (предгрыжевый) для многих пациентов протекает довольно болезненно. Боли могут приобретать яркий и затяжной характер, плохо поддаваться консервативному лечению, в том числе обезболивающими препаратами. В этот начальный период нередко наряду с выраженным болевым синдромом нередко серьезно страдает биомеханика нижнего отдела позвоночника.

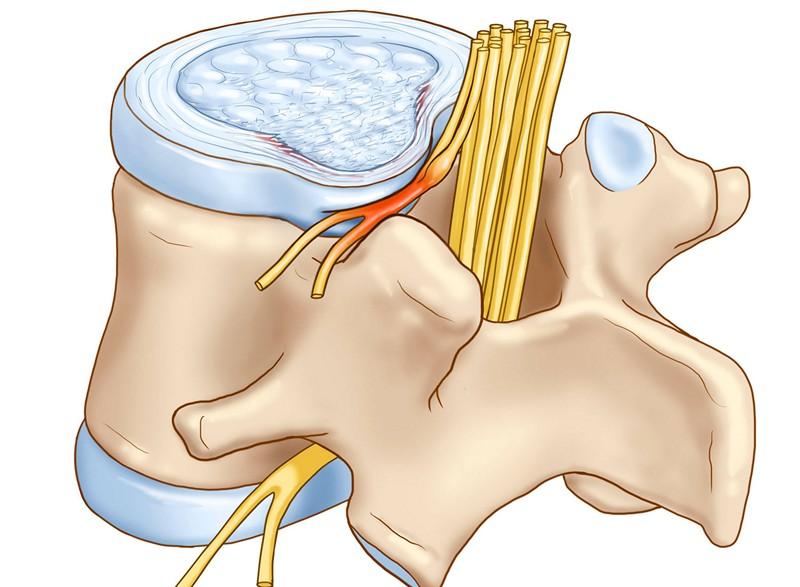

Выпячивание диска и давление на нервный корешок.

Да, многие люди с маленькими дисковыми выпячиваниями тоже могут испытывать настоящие физические муки, иногда даже больше, чем некоторые пациенты с крупными размерами истинных грыж. Вопрос операций не менее актуален и для лиц, которым поставлен диагноз «протрузия диска поясничного отдела». Поэтому дадим характеристику данному диагнозу, расскажем о способах лечения, в частности о возможностях современной нейрохирургии по поводу протрузий люмбальной локализации.

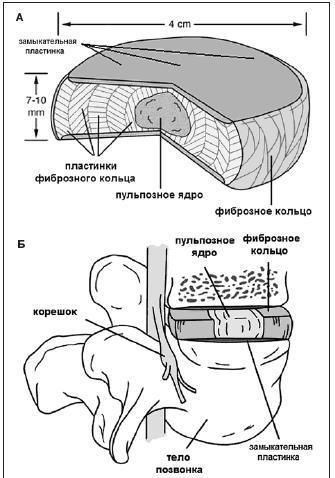

Что такое протрузия диска

Протрузией называют осложнение последней стадии остеохондроза, которое характеризуется небольшим выбуханием контура межпозвоночного диска за пределы физиологических границ без разрыва фиброзного кольца. Чтобы лучше представлять, о чем идет речь, ознакомьтесь с представленной далее информацией, включающей сведения по строению и функциям дисков поясничного отдела позвоночника.

- Поясничный отдел состоит из 5 (реже 6) крупных позвонков. В пространствах между каждой парой соседних позвонков находятся эластичные фиброзно-хрящевые прокладки, в медицине именуемые межпозвоночными дисками. В буквенно-цифровом варианте каждый сегмент, где находится диск, представлен следующими названиями: L1- L2, L2- L3, L3- L4, L4- L5.

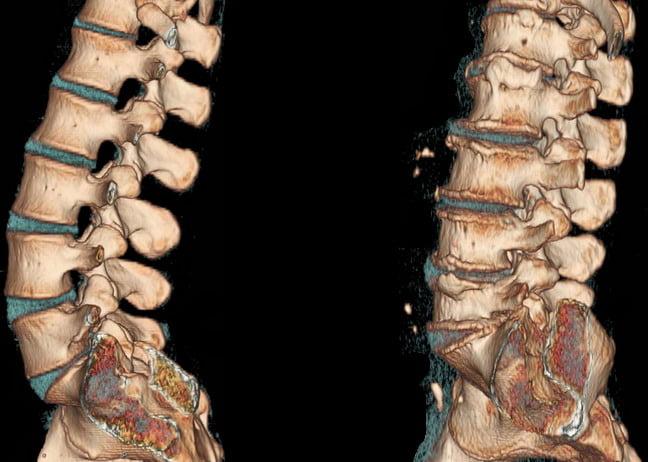

Здоровый и пораженный остеохондрозом позвоночник на КТ.

Формирование поясничной протрузии сопровождается истончением, расслоением, микронадрывами волокон внутренних слоев фиброзного кольца диска на определенном участке. В эту область наибольшего истончения перемещается ядро, оказывая на нее давление, что приводит к выбуханию диска в позвоночный канал. При этом целостность внешних структур кольца остается на этапе протрузии сохранной. Это начальный этап грыжеообразования, но еще не сама грыжа, хоть и относят его к 1 стадии межпозвоночной грыжи.

Стадии, типы протрузии диска в пояснице

Существует классификация поясничных протрузий по стадиям развития, что позволяет определить тяжесть клинического процесса.

- Первая стадия (легкая) – характеризуется самым маленьким, едва заметным выпячиванием диска, которое не каждому специалисту под силу обнаружить, даже имея на руках снимки МРТ. Размеры – 0,1-1 мм.

- Вторая стадия (умеренная) – выбухание увеличивается, благодаря чему его проще диагностировать посредством специальных средств визуализации. Величина протрузии во 2 стадии – 1-3 мм.

- Третья стадия (тяжелая) – на данном этапе смещение уже достаточно крупное, отчетливо визуализируемое за контурами позвонков. Инструментальное обследование показывает образование 3-6 мм, но пока еще без признаков разрыва наружной части фиброзного кольца.

Последняя стадия (3 ст.) является пограничной с экструзией. А из этого следует, что в любой момент на фоне сильного провисания пульпозной массы хрупкое фиброзное кольцо может не выдержать и окончательно лопнуть. Тогда через образованное отверстие выползет часть ядра, а значит, появится грыжа, в настоящем понимании этого слова с медицинской точки зрения. Однако не будем выходить из рамок тематики статьи, вернемся к поясничной протрузии. Рассмотрим коротко ее разновидности в зависимости от направления, положения образовавшегося выбухания.

| Разновидность | Характеристика |

| Дорсальная | Выпячивается от позвонков кзади, в обратную от позвоночного канала сторону. Данная форма редкая и клинически самая спокойная. |

| Латеральная | Выступает с правого или левого бока от позвонка, в проекции фораминального отверстия. Распространенный тип. Часто контактирует с выходящими из межпозвоночного отверстия нервными отростками. |

| Медианная | Пролапс «смотрит» строго в центр спинального канала, где сосредоточен нервный пучок спинного мозга – конский хвост. Самое неудачное расположение. |

| Циркулярная | Равномерный или неравномерный дефект по всей окружности диска. Это еще одна опасная форма, она же наиболее встречаемая (80%). |

Боль и симптомы протрузий

Люмбальные выпячивания на начальной и средней стадии чаще протекают бессимптомно или слабо выражено. Как правило, в поясничном отделе болевой синдром и ограничение подвижности начинают беспокоить с началом и прогрессией 3 стадии, когда выбухающая часть диска достигла 3 мм и более. Первым признаком злополучной деформации является боль в пояснице, к ней присоединяется скованность позвоночника в нижней части. Далее представим полный список классических проявлений поясничных и пояснично-крестцовых протрузии и укажем на их специфику.

- Болевой синдром. Появление боли свидетельствует о вовлечении в патогенез спинальных нервов. При протрузии она преимущественно носит непостоянный тупой, ноющий характер. Не без исключений, конечно. Болевые ощущения могут проявляться и в виде жжения или приступообразных прострелов, быть достаточно упорными. Болезненные явления часто усиливаются при попытке сменить позу, при физических нагрузках, в момент или после пребывания в длительно однообразной позе (например, при долгом сидении). Возможна иррадиация боли в одну из нижних конечностей, больше неприятный дискомфорт отмечается в бедре, икроножной мышце.

- Блок подвижности. Снижение двигательного потенциала определяется внизу спины. Пациент предъявляет жалобы на сложности при попытке сделать наклон вперед/назад, выполнить поворот корпуса в сторону. Многим людям в совершении того или иного вида движения поясницей препятствует возникающая или нарастающая боль. Иногда также бывает проблематично перейти из спокойного состояния в активное именно из-за зажатости, тугоподвижности на уровне поражения.

- Нарушения чувствительности. Данный вид расстройств клиницисты по-научному называют парестезиями. Им свойственны неестественные ощущения в проблемной области в виде покалывания, онемения, ползания мурашек. Стоит заметить, что нарушения чувствительности могут беспокоить в коже, мышцах поясницы и/или в ноге, в зоне промежности и бедер. В ноге у многих они начинают ощущаться в районе пальцев, ступней, тыльной стороны голени. После увеличения двигательной активности парестезии часто самостоятельно купируются.

- Нарушение тонуса мышц. Такое явление характеризуется по большей мере слабостью, быстрой утомляемостью мышечного аппарата ног. В спине в момент обострения протрузии мышцы, напротив, чаще находятся в состоянии гипертонуса, спазма. С течением заболевания, если должного лечения нет, оба описанных состояния чреваты грубой мышечной атрофией, вплоть до невозможности уверенно стоять и передвигаться.

- Дисфункция органов малого таз. Патологические отклонения функций мочевого пузыря, кишечника, детородных органов – крайне неудовлетворительное осложнение запущенного состояния протрузии, указывающее на наличие синдрома конского хвоста. Основные симптомы – недержание мочи, кала, импотенция, проблемы с зачатием и вынашиванием плода. Подобный синдром является веским аргументом для безотлагательного назначения хирургии, так как несвоевременно оказанная помощь грозит не только необратимостью патологий, но и парализацией человека. К счастью, на этапах протрузии синдром конского хвоста – относительно редко встречается.

Интенсивность боли и других неврологических признаков, комбинация и количество симптомов прежде всего зависят от расположения, объемов очага, степени воспаления и отека нервных тканей вокруг диска.

Методы обследования

Во время первого визита врач-невролог проводит первичный осмотр пациента, он включает полный сбор анамнеза и проведение специальных тестов на оценку неврологического статуса больного. Заподозрить протрузию поясничного диска квалифицированный специалист сможет уже на основании первичного мониторинга проблемы. Акцентируем, что только заподозрить, утверждать и назначать лечение без проведения инструментальной диагностики нельзя. Аналогичная симптоматика и признаки неврологического дефицита типичны многим патологиям ЦНС.

С целью подтверждения или отклонения данного диагноза невролог направляет пациента на исследование данного отдела посредством магниторезонансной томографии. Рентген тоже может использоваться, но только в качестве предшествующего МРТ обследования, так как он совершенно лишен возможности визуализации мягких тканей. А мягкие ткани – это сам диск, нервные и сосудистые образования, спинной мозг, мышечно-связочные структуры.

Протрузия на МРТ.

В теме «постановка диагноза» нельзя не осведомить пациентов, что сбор анамнеза, неврологические тесты и рентгенография имеют тоже огромное значение. Да, это вспомогательные методы, но они позволяют специалисту:

- узнать о характере, силе, времени появления, частоте повторений тревожащих недомоганий до обращения человека в медучреждение;

- оценить мышечную силу, координацию, двигательно-опорный потенциал и выявить взаимосвязь нарастания боли с тем или иным движением;

- понять, каким был уровень физических данных пациента до дебюта заболевания и каким он в настоящий момент стал;

- выявить нарушения осанки, произвести замер амплитуды движений позвоночника во всех физиологических направлениях;

- тщательно обследовать рефлексы, тактильную чувствительность;

- определить наличие, размеры, количество остеофитов на обследуемом участке хребта, сдвиги позвонков относительно друг друга, величину межпозвонкового пространства, плотность костной ткани;

- изучить историю болезней человека, образ жизни, профессиональную сферу, зафиксировать вес и рост, принять во внимание возраст, что так же, как все остальное, не последнюю роль играет выявлении этиологии дегенеративной болезни позвоночника и в определении лечебной тактики.

Процесс дислокации пульпозного ядра, метаморфозы в тканях фиброзного кольца, точность места расположения и направления протрузии, нервные защемления и состояние спинного мозга доступно определить сугубо на снимках МРТ.

МРТ позволяет собрать исчерпывающую информацию до самых мельчайших подробностей о состоянии всех дисков и других структурных компонентов на каждом из уровней ПО. На основании посрезовых МРТ-изображений исследуемого отдела в саггитальной плоскости определяются даже мельчайшие протрузии, которые меньше 2 мм. После того как врач утвердит диагноз, назначается адекватное в конкретном случае лечение, которое будет эффективным.

Методы лечения и их эффективность

При протрузиях поясничного отдела рекомендуют консервативную и хирургическую терапию. В ряде случаев консервативный подход помогает качественно бороться с обострениями и рецидивами патологии. Основное предназначение неинвазивных тактик:

- купировать боль и воспаление, создавать благоприятные условия для нервных корешков;

- улучшать кровообращение, обмен веществ, доставку питания на ослабленном участке;

- не допускать прогрессии дискового разрушения и обеспечивать профилактику рецидивов симптомов протрузии;

- увеличивать подвижность больной области;

- предупреждать развитие мышечной атрофии (спины, нижних конечностей);

- по максимуму препятствовать перерождению протрузии в истинную грыжу (к сожалению, на практике рано или поздно такой итог заболевания обычно происходит у большинства пациентов).

Чтобы консервативное лечение действительно приносило пользу, оно должно комплексно и грамотно учитывать все критерии основной патологии, сопутствующие заболевания и индивидуальные особенности организма пациента. Поэтому идеально его спланировать под силу только высококомпетентному доктору, наблюдающему пациента. Итак, что же входит в базовый спектр неинвазивного лечения и эффективны ли его методики?

- Применение медикаментов – воздействие на болезнь лекарствами. Среди лекарственных препаратов применяются: нестероидные противовоспалительные средства (при необходимости в острую фазу) – Кеторол, Ибупрофен, Диклофенак; стимуляторы метаболизма и регенерации хрящевой ткани – Хондромикс, Румолон; витамины и БАД на основе витаминов группы В и кальция. Все медикаменты действуют симптоматически и профилактически. При незначительных протрузиях хондропротекторы и минерально-витаминные составы в сочетании с остальными обязательными тактиками лечения пока еще отлично работают, не позволяя деструкционному патогенезу разойтись. А в единичных случаях могут полностью восстановить диск, если он деформировался не более чем на 1 мм. Образования более 1 мм посредством данных препаратов только удерживаются от прогрессии, однако не у всех и не всегда. Болеутоляющие любой группы на уменьшение объемов протрузии никак не влияют, им подвластно лишь «погашать» болезненные признаки.

- Лечебная физкультура – ведущий вид консервативного восстановления пациента. Тактика предполагает ежедневное применение умеренно щадящих, но действенных приемов физических тренировок. ЛФК разгружает патологическую область от чрезмерного напряжения, местно и в целом повышает выносливость и пластичность костно-мышечного аппарата, производит тонизирующий эффект, улучшает синтез основных метаболитов диска. Кроме того, за счет правильной гимнастики распрямляются позвонки и суставы, тем самым увеличивая межпозвонковый промежуток и освобождая нервные корешки от зажима. Продуктивность метода ЛФК доказана. Конечно, полного излечения не состоится, такая уж природа патологии, но держать протрузию под контролем вполне реально. Однако ценность занятий будет перечеркнута при самовольном использовании упражнений, рекомендации которых пациент получил не от первого лица (собственного специалиста), а от вторых лиц (знакомых, консультантов с тематических интернет-площадок и т.п.).

- Физиотерапевтические процедуры – стабилизация самочувствия оптимально подобранным комплексом физиосеансов. Подборка физиолечения может состоять из нескольких процедур в одну лечебно-восстановительную программу. Например, из электрофореза, ударно-волнового лечения, лазеротерапии, магнитолечения, бальнео- и грязелечения, др. Физиотерапия способна заметно улучшить самочувствие пациента, привести к долгосрочной остановке дальнейшего развития патологии. Особенно ее эффективность отмечается при протрузиях легкой и средней тяжести, не осложненных неврологическим дефицитом. Регрессировать и ликвидироваться навсегда подобной формы пояснично-крестцовое поражение, к сожалению, не может.

- Массажные процедуры – вспомогательное лечение специальными нетравматичными техниками массажа. Массаж местно стимулирует лимфоотток, кровообращение, метаболические процессы. Благодаря его действию корректируется тонус мышц, рефлексы и чувствительность, улучшаются локомоторика и опоропрочность пояснично-крестцовых сегментов. Высота действенности аналогична физиотерапии. Массаж при отдельных типах смещений может быть полностью противопоказан. Поэтому к нему запрещено обращаться без согласия лечащего доктора. Если же такую медицинскую помощь врач одобряет при вашем диагнозе, ее следует проходить сугубо в условиях медучреждения у лучшего узкопрофильного массажиста. В противном случае вы рискуете подвергнуться рискам тяжелых последствий. А это – нестабильность позвоночника, увеличение степени выпадения диска, критическое ущемление и гибель нервов, развитие пролапсов на других уровнях, пр.

Методы физиотерапии, ЛФК, массажа допускается реализовывать на практике исключительно при отсутствии признаков воспаления и болевого синдрома, то есть, вне рецидивов. Изначально, в острый период, пациента лечат посредством лекарств, ношения ортопедического бандажа и обеспечения максимального покоя пояснице. Только после полного подавления острой фазы в ход идут озвученные методы.

Клинический опыт показывает, что 5%-10% пациентов с протрузиями нуждаются в хирургическом лечении. Как правило, применяют миниинвазивные пункционные технологии нейрохирургии из профиля нуклеопластики. Далее о показаниях, особенностях и эффективности малоинвазивных процедур.

Операция при протрузии

Напомним, что протрузия – это начальная форма грыжеообразования, когда анатомическая целостность наружной сферы фиброзного кольца сохранена, за счет чего пульпозное ядро все еще находится в диске. Только такая картина заболевания позволяет применять пункционные методы пластики диска ПО. Нуклеопластику человеку с протрузией люмбального/люмбально-крестцового расположения целесообразно рекомендовать лишь при следующих обстоятельствах:

- неэффективность безоперационного лечения на протяжении 3-6 недель;

- частые обострения болезненной симптоматики;

- нарушение функций нервов конского узла;

- хронический рефлекторный и корешковый синдром;

- быстро прогрессирующая динамика развития протрузии.

Пункционная нуклеопластика ориентирована на снижение давления внутри межпозвоночного диска, что благоприятствует возвращению последнего в нормальную форму. Эффект сокращения внутридискового давления и втягивания деформации обратно обеспечивается за счет прямого воздействия на ядро (с целью его частичного разрушения) определенным физическим фактором:

- холодной плазмой (холодноплазменная пластика);

- лазером (лазерная вапоризация);

- электромагнитными волнами (радиочастотная абляция);

- напорной струей изотонической жидкости (устаревшая тактика, гидропластика).

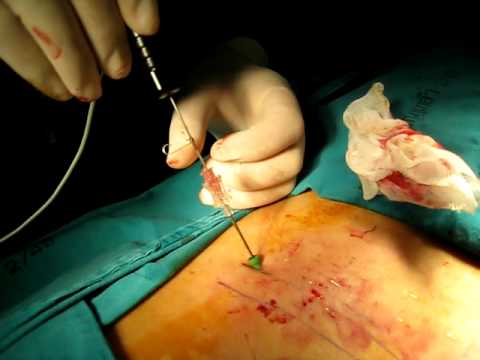

По своей сути все методы воздействия «работают», выполняются по одному и тому же принципу. По эффективности они тоже приблизительно равны – вероятность успеха процедур составляет примерно 80%. Доступ к межпозвонковому диску осуществляется со стороны спины перкутанно (через пункционный прокол). Анестезия используется в основном местного типа, однако в отдельных ситуациях не исключается общее обезболивание или эпидуральная анестезия. Вмешательство проводят на голодный желудок, перед ним больному ставится очистительная клизма. Проводится процедура в отделении малоинвазивной нейрохирургии, оснащенной интраоперационным рентген-аппаратом. Длительность сеанса – 15-30 минут. Рассмотрим все этапы нуклеопластики.

- Пациента укладывают на операционный стол. Классическое положение – на боку, ноги при этом поджаты к животу.

- Кожные покровы поясничного отдела широко обрабатываются антисептиками. Выполняется анестезия.

- Под рентгенологическим контролем в безопасном промежутке хирург делает прокол (2-5 мм) с введением пункционной иглы внутрь диска на нужное расстояние. Обычно до центра ядра.

- В рабочую канюлю иглы устанавливается электрод, через который будет подаваться «агент разрушения» студенистого вещества.

- Путем вращательно-поступательных движений электродом, испускающим, например, импульсы лазерного излучения или поток низкотемпературной плазмы, желеобразный компонент в диске частично выпаривают.

- Произведенная денуклеация обеспечивает инверсное втягивание сместившейся к периферии кольца в ходе болезни пульпозной массы. Конфигурация поясничного диска восстанавливается, ликвидируется ущемление нервного корешка.

- В конце операции тоненькие рабочие инструменты извлекаются, на прокол накладывается антисептический пластырь. Обычно такая крохотная рана не требует наложения швов.

Во время процедуры.

Если протрузия не подтверждена МРТ, а диагностирован разрыв фиброзной части межпозвонковой прокладки, значимость нуклеопластики полностью аннулируется. Операцией выбора при уже сформированных грыжах поясницы является микродискэктомия или эндоскопия.

Отдельно стоит выделить тот факт, что пожилым пациентам (после 50-55 лет) хирургию на поясничных дисках пункционным способом не проводят. Специалисты объясняют это тем, что в силу возрастного старения поясничные межпозвоночные диски в таком возрасте слишком сильно обезвожены. Этот факт свидетельствует о неподатливости недопустимо дегидратированного фиброзного кольца обратному втяжению в зоне выпячивания при использовании любого из видов нуклеопластики. А, следовательно, неэффективности подобных процедур у пожилой аудитории пациентов.

Восстановление после хирургии

Пациента после миниинвазивного несложного сеанса активизируют через 2-3 часа. Большинство прооперированных заметные улучшения отмечают уже в течение первых часов после малоинвазивной хирурги. Возможно, уже сразу после активизации ему разрешат самостоятельно уйти домой. Но во избежание послеоперационных осложнений, которые не исключены и после перкутанной (самой щадящей) операции, назначаются:

- антибиотикотерапия (против инфекций и нагноений);

- прием сосудистых препаратов (против тромбоза конечностей, тромбоэмболии);

- спокойный физический режим, особенно щадящий низ спины на период восстановления;

- специальная лечебная физкультура для хорошего восстановления работоспособности прооперированного отдела, укрепления мышц, профилактики рецидивов;

- ношение поддерживающего корсета на время реабилитации;

- запрет на поднятие тяжестей, пожизненный отказ от тяжелых видов спорта.

В общей сложности реабилитационные мероприятия занимают 2 месяца. Но это не значит, что все эти 2 месяца человек будет ограничен от прогулок, посещения работы, бытовых дел и т. д. Нет, при удачно проведенном вмешательстве пациенты выходят даже на работу уже на 3-5 день. Однако несоблюдение специфического реабилитационного и пожизненного режимов, о которых досконально информирует врач при выписке, сопряжено высокими рисками послеоперационных осложнений. Первым в их числе стоит быстрое повторное возобновление и более прогрессивное течение протрузии.

Источник