Пищеварительные ферменты: какова их роль в организме и чем грозит нехватка этих веществ

Процесс пищеварения запускается уже с того момента, когда мы чувствуем ароматный запах еды или наши глаза видят аппетитное блюдо. Через пару минут нервно-рефлекторная цепочка приводит к активному выделению пищеварительных соков — источников ферментов.

Как работают ферменты и чем грозит их нехватка, расскажем в статье.

Важная роль пищеварительных ферментов

Для начала разберемся, какова роль ферментов в пищеварении. Еда содержит белки, жиры и углеводы, которые обеспечивают процессы жизнедеятельности. Ферменты, или энзимы, расщепляют пищу до простых соединений — это необходимо для ее усвоения организмом.

Энзимы начинают свою работу еще в ротовой полости. Измельченная зубами пища обильно смачивается слюной, в состав которой входят такие ферменты, как мальтаза, (-амилаза, лизоцим, калликреин, которые участвуют в расщеплении углеводов.

В таком виде пищевой комок (болюс) поступает в желудок, где подвергается обработке желудочного сока — активной субстанции из соляной кислоты, воды, электролитов и ферментов. Желудочный сок «упрощает» пищевой комок до еще более элементарных веществ [1] . Словно по цепочке соляная кислота активирует пищеварительные ферменты желудка — пепсин и липазу. Пепсин начинает расщеплять белки до соединений меньших размеров — альбумоз и пептон, а липаза дробит жиры молока [2] .

Из желудка пищевой комок отправляется в кишечник. Пищеварительные ферменты кишечника — энтерокиназы — активируют работу пищеварительных ферментов сока поджелудочной железы, а именно трипсина и химотрипсина. Они расщепляют белки до аминокислот. Углеводы, которые не переварились в ротовой полости до конца, дробятся до простых сахаров под воздействием бета-амилазы, лактазы и мальтазы. Липазы расщепляют жиры до конечных продуктов — жирных кислот и глицерина [3] .

После обработки пища легко всасывается через кишечную стенку и проникает в жидкостные среды организма — кровь и лимфу.

Почему возникает недостаток пищеварительных ферментов?

В норме активности пищеварительных ферментов в организме человека хватает, чтобы переварить всю поступившую пищу. Однако различные причины могут спровоцировать недостаток ферментов — энзимопатию, или ферментопатию. Нехватка ферментов для пищеварения может быть врожденной (первичной) или приобретенной (вторичной) [4] .

Первичная недостаточность ферментов связана с генетическими дефектами. Мутации в генах приводят к невозможности полностью переваривать белки, жиры или углеводы. Как следствие, образуются нерасщепленные продукты пищеварения, которые накапливаются в организме в виде токсинов. К ферментопатии относятся такие болезни, как, например, фенилкетонурия, галактоземия и муковисцидоз. Употребление белковой пищи и молока при этих заболеваниях носит жизнеугрожающий характер.

Вторичный недостаток ферментов развивается у людей с расстройствами пищеварения при органическом повреждении органов желудочно-кишечного тракта или при их функциональном нарушении.

Так, гиповитаминоз, в частности дефицит витамина PP, повышающего количество соляной кислоты желудочного сока, приводит к ахлоргидрии — заболеванию, при котором возникает недостаток соляной кислоты. Без этого важного компонента пищеварительного сока невозможна активация пепсинов — ферментов, которые переваривают белки [5] .

Атрофический гастрит сопровождается повреждением слизистой оболочки. Уменьшение железистых клеток слизистой желудка приводит к недостаточному образованию пепсинов. В результате нарушается расщепление белков [6] .

При хроническом панкреатите — заболевании поджелудочной железы — возникает недостаток панкреатических ферментов. Гиперактивность железы в результате неправильного питания, инфекций или желчнокаменной болезни приводит к чрезмерному выделению панкреатических ферментов, которые начинают переваривать собственную поджелудочную.

Снижение активности кишечных ферментов может быть связано с дисбактериозом. Патогенные микроорганизмы повреждают ферменты кишечного сока. Количество лактазы, мальтазы и трегалазы — ферментов, которые расщепляют углеводы до простых сахаров, — снижается. Нерасщепленные углеводы не способны усвоиться в кишечнике. Организм не получает питательных веществ — возникает синдром нарушенного всасывания, или мальабсорбции [7] .

Нарушение функции кишечника без анатомического повреждения также способствует нехватке ферментов. Функциональная диспепсия, зачастую возникающая под влиянием стрессов, нарушает моторику пищеварительного тракта [8] . Пища дольше задерживается в кишечнике, из-за чего повреждается слизистая кишечника. Это также влияет на выработку энтерокиназ. Цепочка нарушений приводит к недостаточности ферментов поджелудочной — трипсина, химотрипсина [9] .

Чем чревата нехватка ферментов и как ее можно устранить?

Ферментная недостаточность проявляется дискомфортом и тяжестью в животе, болезненными ощущениями, вздутием и тошнотой.

Нарушение всасывания питательных веществ приводит к прогрессирующему снижению веса. Полупереваренная пища скапливается в кишечнике и переполняет его, стимулируя моторику. Возникает учащенное выделение полуоформленного кала — до пяти раз в день [10] . Каловые массы могут содержать непереваренные мышечные волокна (при недостаточности трипсина) и иметь жирный блеск (при нехватке липазы).

Уменьшенное поступление полезных веществ, в том числе витаминов, приводит к периодическим головным болям, плохому сну, сниженной работоспособности. Недостаточность белков, жиров и углеводов сопровождается усталостью, как физической, так и умственной [11] .

Дефицит ферментов в пищеварительных соках корректируется заместительной терапией. Препараты, обладающие высокой ферментной активностью, возмещают недостаток энзимов. При врожденных заболеваниях это основной метод лечения.

Приобретенные ферментопатии нуждаются в лечении основного заболевания, вызвавшего недостаток пищеварительных ферментов. При гастрите это эрадикационная терапия против H. pylori, при дисбактериозах — пробиотики, восстанавливающие здоровую микрофлору, при панкреатитах — снижение гиперактивной функции ферментов антиферментными препаратами, а затем восстановление нормальной активности заместительной терапией энзимами [12] .

Дозировка и длительность лечения ферментными препаратами зависит от степени недостаточности энзимов в организме.

Чтобы избежать развития ферментной недостаточности, необходимо питаться правильно. Переедание, жирная пища, трудная для переваривания, недостаточное количество белков и витаминов в рационе нарушают работу ферментов. Соблюдение гигиены предотвращает развитие дисбактериозов и хеликобактерной инфекции. Своевременное лечение инфекций, в свою очередь, минимизирует риск развития панкреатитов как осложнений болезни. Здоровым людям без заболеваний ЖКТ не следует забывать, что, например, при переедании в праздничные дни можно помочь пищеварительной системе ферментными препаратами.

Недостаток ферментов нарушает нормальный процесс пищеварения. Скопление полупереваренных продуктов в организме проявляется неприятными симптомами, которые могут нарушить качество жизни. Недостающие ферменты можно восполнять с помощью заместительной терапии. Препараты с энзимами стимулируют естественное пищеварение, помогая кишечнику переварить пищу.

Микрогранулы для пищеварения

Фармацевтический рынок предлагает большой ассортимент ферментных средств. Одно из них — капсулы Микразим ® . Препарат подходит для применения как взрослым, так и детям.

В состав средства входят панкреатические ферменты амилаза, липаза и протеаза. Они представляют собой микрогранулы в специальной кислотоустойчивой оболочке. При такой защите ферментам не страшна соляная кислота желудочного сока. Благодаря своему размеру (менее 2 мм) микрогранулы легко достигают кишечника, где активируются, способствуя быстрому и полному перевариванию белков, жиров и углеводов. Максимальная активность Микразима ® достигается уже через 30 минут после приема.

Микразим ® может быть рекомендован:

- в качестве заместительной терапии при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы (хронический панкреатит, панкреатэктомия, состояние после облучения, диспепсия, муковисцидоз, метеоризм, диарея неинфекционного генеза);

- для улучшения переваривания еды в случае погрешностей в питании (употребление жирной пищи, переедание, нерегулярное питание), а также при нарушениях жевательной функции, малоподвижном образе жизни, длительной иммобилизации.

Обычно на прием пищи нужна одна капсула Микразим ® : этого достаточно для улучшения пищеварения. Но дозировка (капсулы 10 000 ЕД и капсулы 25 000 ЕД) подбирается индивидуально после консультации с врачом в зависимости от степени выраженности симптомов, возраста пациента и диеты. К противопоказаниям относятся индивидуальная непереносимость компонентов, острая форма панкреатита или обострение его хронической формы.

* Регистрационный номер препарата «Микразим ® » в Государственном реестре лекарственных средств — ЛС-000995 от 18 октября 2011 года, переоформлен бессрочно 26 сентября 2019 года [13] .

Источник

Ферменты

Ферменты, или энзимы – это белковой природы, образующиеся и функционирующие во всех живых организмах. Слово фермент происходит от лат. fermentum – закваска, другое название ферментов – энзимы от греч. en zyme – в дрожжах.

Впервые ферментативные процессы были открыты в бродильном производстве. Современная ферментология или энзимология – это наука о ферментах, их структурной организации. Она решает задачи изучения механизмов действия ферментов, путей регуляции ферментной активности. Такой интерес к биокатализаторам не случаен. Ферменты – это важнейшие компоненты клетки, без них невозможны синтез, распад и взаимопревращения в живых организмах. Через ферментный аппарат и регуляцию его активности происходит и регуляция скорости метаболических реакций. Изучение важно для биологии, медицины, фармации, многих областей народного хозяйства. Установлено, что многие заболевания человека связаны с нарушением деятельности ферментов, целый ряд ферментов является лекарственными препаратами.

Общие и специфические свойства ферментов.

Являясь катализаторами, то есть веществами, ускоряющими реакции, ферменты имеют ряд общих свойств с химическими небиологическими катализаторами.

1. Ферменты и входят в состав конечных Р и выходят из реакции в неизменном виде, они не расходуются в процессе катализа.

2. Ферменты не могут возбудить реакций, противоречащим законам термодинамики, они ускоряют только те реакции, которые могут протекать и без них.

3. Ферменты, как правило, не смещают положения равновесия реакции, а лишь ускоряют его достижение.

Вместе с тем ферменты обладают и специфическими свойствами:

По химическому строению ферменты являются белками (99,9).

Эффективность ферментов на несколько порядков выше, чем небиологических катализаторов.

а) если реакция протекает без катализатора, то Еа = 75,7 кдж/моль, пузырьки О2 почти не видны;

б) если прибавить катализатор небиологический то Еа = 54,1 кдж/моль, пузырьки отчетливо видны;

в) если прибавить биологический катализатор каталазу, то Еа = 18 кдж/моль, раствор просто «кипит».

Высокая специфичность – каждый фермент катализирует одну единственную реакцию или одну группу реакций, тогда как неорганические катализаторы действуют при различных типах реакций.

Ферменты катализируют реакции в «мягких» условиях: при нормальном Р, рН = 7,0. Для неорганических катализаторов присуща необходимость экстремальных значений рН, нагревание до очень высоких температур.

Химическая природа и строение ферментов.

Важным доказательством белковой природы ферментов явились работы Пастера (инактивация ферментов брожения при кипячении), Павлова (доказал белковую природу пепсина – фермента желудочного сока) и т.д.

1) важный признак белковой природы ферментов – их большая Mr. Например, у ДГ Mr = 4 10 6 ; 4,8 10 5 и т.д.

2) растворы ферментов имеют коллоидный характер – они не проходят через полунепроницаемую мембрану, осаждаются из растворов теми же реактивами, что и белки;

3) ферменты денатурируют и теряют свою активность под влиянием высокой температуры, УЗ, сильных щелочей и других факторов;

4) ферменты, как и белки, обладают амфотерными свойствами, электрофоретической подвижностью и рI.

5) как и белки, ферменты обладают высокой специфичностью;

6) наконец, прямым доказательством белковой природы ферментов явился искусственный синтез ферментов (рибонуклеаза, лизоцим), которые не отличаются по свойствам и биологической активности от природных аналогов.

состоят только из ППЦ

состоят из ППЦ + небелковый компонент

(гидролитические ферменты – пепсин, трипсин, уреаза и др.) или ферменты–протеины

(ацетил КоА, лактат ДГ и т.д.) или ферменты–протеиды

В ферментах-протеидах белковая часть называется апоферментом, а небелковая – простетической группой. Общее название сложных ферментов – холофермент.

Если простетическая группа слабо связана с белковой частью и легко диссоциирует, она называется коферментом. Кофермент может соединяться с разными белками, и именно белковая часть определяет специфичность действия сложных ферментов. Вместе с тем, без кофермента сложный фермент не может функционировать, так как кофермент, как правило, непосредственно контактирует с субстратом (S) и служит в качестве переносчика ē, атомов или группы атомов.

Кофакторы, или коферменты это:

1) ионы Me – Mg 2+ , Ca 2+ , Cu 2+ , Mn 2+ b lh/$

2) витамины и их фосфорные эфиры – витамин Н (биотин)(в составе коферментов карбоксилирования), липоевая, фолиевая кислоты, В1 и др.;

3) мононуклеотиды ФМН, АТФ, ГТФ и т.д.;

4) большая часть коферментов – это динуклеотиды НАД, НАДФ, HS-KoA и др.

При гиповитаминозах и авитаминозах недостаток витаминов ослабляет биосинтез многих ферментов и вызывает гипокоферментоз. Коферменты выполняют также важную роль в стабилизации и охране апоферментов. Последние без коферментов скорее разрушаются протеолитическими ферментами.

Таким образом, сами по себе ни коферменты, ни апоферменты каталитической активностью не обладают, а только в комплексе друг с другом.

Молекулы S-в чаще всего имеют небольшие размеры по сравнению с молекулами ферментов, поэтому при образовании Е-S-го комплекса в контакт с S вступает ограниченная часть аминокислот ППЦ, которая называется активным центром (АЦФ). У Е-протеидов в состав АЦФ входят также и простетические группы.

Таким образом, активный центр фермента – это уникальная комбинация аминокислотных остатков, обеспечивающих непосредственное взаимодействие Е и S и прямое участие в акте катализа.

участок, где происходит связывание Sи Е – это контактная или «якорная» площадка

участок, где происходит превращение Sпосле его связывания

При сближении Е и S и образовании ЕS-комплекса нуклеофильные и электрофильные группы АЦФ, отдавая или принимая ē-ны, тем самым как бы «расшатывают» электронную структуру S, активируя его и ускоряя химическую реакцию. Есть ферменты, имеющие несколько АЦФ – уреаза–3; алкоголь ДГ–4; ацетилхолингетераза – 25-30 АЦФ у разных животных.

Аллостерические центры ферментов.

Кроме АЦФ, у ферментов имеются и аллостерические ( греч. allos – другой) или инопространственные центры. Это место воздействия на ферменты разных регуляторных факторов. Взаимосвязь между АЦФ и АЛЦФ называется аллостерическими взаимодействиями. Важная особенность АЛЦФ – их более высокая по сравнению с АЦФ чувствительность к различным воздействиям.

Например, при повышении температуры и применении рН раньше затормаживается функция АЛЦФ. В частности, при повышении температуры аллостерический центр гексокиназы теряет чувствительность к регуляторному воздействию инсулина и глюкокортикоидов, а функциональная активность ферментов сохраняется и продолжает фосфорилировать глюкозу за счет АТФ.

Регуляторное воздействие на аллостерический центр оказывают: различные метаболиты ферментативных реакций, гормоны и продукты их обмена, медиаторы НС и т.д. Они называются эффекторами или модификаторами. Их молекулы не сходны с молекулами S-в.

Связываясь с аллостерическим центром, эффекторы изменяют ТС и ЧС ферментов, тем самым изменяют конфигурацию АЦФ, что приводит к повышению (активированию) или понижению (ингибированию) ферментативной активности.

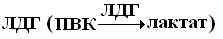

Изоферменты – это молекулярные формы ферментов, возникающие вследствие генетических различий в ПС ферментного белка. Это группа ферментов, которые присутствуют внутри одного вида (ЛДГ) или внутри одной клетки (аминотрансферазы), имеют одинаковый механизм действия, но отличаются по некоторым физико-химическим свойствам: электрофоретической подвижности, иммунобиологическим реакциям. Например,

Источник