Концепции здоровья

Концепция — это набор основных идей, составляющих понятие. Например, концепция педагогики — кого учить, чему учить и зачем учить. Концепций понятия здоровья существует несколько, из которых наибольший интерес представляют концепция баланса здоровья и адаптационная концепция здоровья.

Концепцию баланса здоровья предложил Noack (1993), чтобы описать то динамическое равновесие, которое поддерживается, несмотря на внешние проблемы (результат факторов среды или поведения). В ней два ключевых измерения здоровья: баланс и потенциал здоровья.

Потенциал здоровья — это способность взаимодействия с окружением для поддержания или восстановления равновесия. Он может означать иммунологическое сопротивление инфекциям, физическую норму, эмоциональную стабильность, адекватные знания о здоровье, стиль жизни, эффективный способ справляться со стрессами и пр.

Баланс здоровья — выражение моментального состояния равновесия между потенциалом здоровья и запросом.

Кроме того, вводится ресурс здоровья — сумма доступных средств для улучшения потенциала здоровья. Укрепление здоровья — силы, направленные на улучшение системы баланса.

Однако, потенциал здоровья неизвестен до внешнего воздействия. Только воздействие определяет возможности организма. Поэтому более жизненна адаптационная концепция здоровья: способность к адаптации себя и среды.

Адаптация — составная часть приспособительных реакций биологической системы на изменение условий среды существования. При адаптации система перестраивает, изменяет свои структурные связи для сохранения функций, обеспечивающих ее существование как целого в условиях изменяющейся среды. Способность к адаптации — одно из свойств и условий развития здорового человека. Как универсальное фундаментальное свойство живых организмов, адаптация является тем «китом», который вместе с саморегуляцией поддерживает постоянство внутренней среды, осуществляет связь с внешней средой. Различают два вида адаптивных изменений: срочные и кумулятивные (долговременные).

Срочная адаптацияхарактеризуется непрерывно протекающими приспособительными изменениями, которые не закрепляются, а исчезают после устранения воздействия. Характер и интенсивность срочной адаптации (реакции) точно соответствует характеру и силе внешнего раздражителя, которые не превышают физиологических возможностей организма.

Кумулятивная адаптацияотличается изменениями, возникающими в ответ на длительные, повторяющиеся внешние и внутренние воздействия.

Исходы адаптивного поведения могут быть представлены как стадии:

1. Состояние удовлетворительной адаптации.

2. Состояние неполной или частичной адаптации.

3. Состояние напряжения регуляторных механизмов.

4. Состояние неудовлетворительной адаптации.

5. Состояние полома адаптационных механизмов.

Понятие «адаптация» следует считать центральным в проблеме здоровья. Неслучайна поэтому связь, которую проводят многие авторы между этими двумя понятиями.

Формирование жестких механизмов адаптации сопровождается не уменьшением, а возрастанием социально-психологических возмущающих факторов. Поэтому с возрастом растет число людей со срывом адаптации и уменьшается число людей, имеющих удовлетворительную адаптацию к условиям среды. Помимо возрастного ограничения пределов и жесткости адаптации, на развитие дезадаптивных процессов оказывают влияние два фактора: отсутствие тренировки механизмов адаптации естественными факторами и невостребованность адаптационных резервов в связи с комфортными условиями жизнедеятельности. П.К.Анохин отмечал, что резервы адаптационных возможностей в организме всегда выше, чем их реализация. С этих позиций, здоровье следует рассматривать как понятие динамическое, характеризующееся индивидуальным, возрастным и историческим аспектами.

Возрастной аспект определяется характерными для каждого этапа возрастного развития человека специфическими особенностями биологической и социальной адаптации. Для каждого возрастного этапа должны существовать свои критерии здоровья, свойственные этому возрасту, его морфофункциональной организации и социальной роли.

В историческом аспекте развитие производства и производственных отношений, культуры и религии ведет к тому, что меняется во времени сама обстановка, место человека и его роль в социуме. В связи с ростом качества жизни и комфортности для поддержания своей жизни человек все меньше использует свои функциональные резервы и все больше — достижения своего разума, что от поколения к поколению приводит к снижению функционального резерва, резерва адаптации индивида.

Источник

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни — тесты для Педкампус с ответами

1. Объективные показатели здоровья человека включают в себя:

+ пульс

наличие болезненных ощущений

+ масса тела

аппетит

2. Какой вид иммунитета возникает в результате введения в организм сыворотки?

активный искусственный

+ пассивный искусственный

активный естественный

пассивный естественный

3. Вещества, несущие признак чужеродности (белки, бактерии, токсины, вирусы, клеточные элементы), — это:

паразиты

+ антигены

антитела

рецепиенты

4. Гиподинамия — это:

недостаток питания

недостаток сна

+ недостаток движения

недостаток жидкости

5. К какой группе показателей индивидуального здоровья относится норма покоя?

+ функциональные

метаболические

генетические

психологические

6. Какая форма распространения возбудителя в организме представляет собой процесс распространения возбудителя стоком крови по органам и тканям, или генерализация инфекции?

сепсис

+ бактериемия

септикопиемия

+ вирусемия

7. Противопоказаниями для прививки являются:

+ аллергические реакции

+ хронические заболевания, протекающие с нарушением жизненно важных функций организма

острое респираторное заболевание в острый период и в течение 2 месяцев после выздоровления

+ грипп, ангина

8. К какой группе способов дезинфекции относят кипячение?

механических

химических

биологических

+ физических

9. Укажите, какими путями передаются болезнетворные микроорганизмы:

предметы труда и обихода

+ членистоногие

+ почва

+ вода

10. Отметьте группы показателей индивидуального здоровья:

+ социально-духовные

+ генетические

нравственные

+ морфологические

11. При отморожении и переохлаждении необходимо:

+ дать обильное теплое питье

снять с отмороженных конечностей одежду и обувь

доставить пострадавшего в помещение с высокой температурой

+ заставить больного двигаться

12. Рассчитайте условный «идеальный вес» человека, если его рост составляет: 171 см.

+ бб кг.

71 кг.

61 кг.

58 кг.

13. К субъективным показателям здоровья относятся:

+ ночной сон

+ настроение человека

+ самочувствие

+ аппетит

14. Какая доктрина гласит: ‘Ты хочешь быть здоровым — сотвори себе здоровье»?

Доктрина Платона

Доктрина Соломона

+ Доктрина Конфуция

Доктрина Сократа

15. Ожог какой степени сопровождается появление пузырей, заполненных прозрачной жидкостью?

+ II

I

IV

III

16. При каком варианте развития эпидемического процесса возникают единичные, не связанные между собой случаи инфекционных заболеваний, не принимающие заметного распространения среди населения?

пандемия

эндемия

эпидемическая вспышка

+ спорадия

17. При каком варианте развития эпидемического процесса происходит глобальное распространение эпидемической заболеваемости среди людей?

спорадия

эндемия

эпидемия

+ пандемия

18. Способность взаимодействия с окружением для поддержания или восстановления равновесия — это:

ресурс здоровья

состояние здоровья

+ потенциал здоровья

баланс здоровья

19. Укажите, что необходимо при термических ожогах:

+ дать больному теплое питье

+ приложить «холод»

удалить с поврежденной поверхности остатки одежды

вскрыть ожоговые пузыри

20. Какая форма распространения возбудителя в организме представляет собой наполнение микробами многих органов и тканей?

вирусемия

бактериемия

+ септицемия

токсинемия

Источник

Баланс здоровья — выражение моментального состояния равновесия между потенциалом здоровья и запросом

Кроме того, вводится ресурс здоровья — сумма доступных средств для улучшения потенциала здоровья. Укрепление здоровья — силы, направленные на улучшение системы баланса.

Однако, потенциал здоровья неизвестен до внешнего воздействия. Только воздействие определяет возможности организма. Поэтому более жизненна адаптационная концепция здоровья: способность к адаптации себя и среды.

Адаптация — составная часть приспособительных реакций биологической системы на изменение условий среды существования. При адаптации система перестраивает, изменяет свои структурные связи для сохранения функций, обеспечивающих ее существование как целого в условиях изменяющейся среды. Способность к адаптации — одно из свойств и условий развития здорового человека. Как универсальное фундаментальное свойство живых организмов, адаптация является тем «китом», который вместе с саморегуляцией поддерживает постоянство внутренней среды, осуществляет связь с внешней средой. Различают два вида адаптивных изменений: срочные и кумулятивные (долговременные).

Срочная адаптация характеризуется непрерывно протекающими приспособительными изменениями, которые не закрепляются, а исчезают после устранения воздействия. Характер и интенсивность срочной адаптации (реакции) точно соответствует характеру и силе внешнего раздражителя, которые не превышают физиологических возможностей организма.

Кумулятивная адаптация отличается изменениями, возникающими в ответ на длительные, повторяющиеся внешние и внутренние воздействия.

Исходы адаптивного поведения могут быть представлены как стадии:

Состояние удовлетворительной адаптации.

Состояние неполной или частичной адаптации.

Состояние напряжения регуляторных механизмов.

Состояние неудовлетворительной адаптации.

Состояние полома адаптационных механизмов.

Понятие «адаптация» следует считать центральным в проблеме здоровья. Неслучайна поэтому связь, которую проводят многие авторы между этими двумя понятиями.

Формирование жестких механизмов адаптации сопровождается не уменьшением, а возрастанием социально-психологических возмущающих факторов. Поэтому с возрастом растет число людей со срывом адаптации и уменьшается число людей, имеющих удовлетворительную адаптацию к условиям среды. Помимо возрастного ограничения пределов и жесткости адаптации, на развитие дезадаптивных процессов оказывают влияние два фактора: отсутствие тренировки механизмов адаптации естественными факторами и невостребованность адаптационных резервов в связи с комфортными условиями жизнедеятельности. П.К.Анохин отмечал, что резервы адаптационных возможностей в организме всегда выше, чем их реализация. С этих позиций, здоровье следует рассматривать как понятие динамическое, характеризующееся индивидуальным, возрастным и историческим аспектами.

Возрастной аспект определяется характерными для каждого этапа возрастного развития человека специфическими особенностями биологической и социальной адаптации. Для каждого возрастного этапа должны существовать свои критерии здоровья, свойственные этому возрасту, его морфофункциональной организации и социальной роли.

В историческом аспекте развитие производства и производственных отношений, культуры и религии ведет к тому, что меняется во времени сама обстановка, место человека и его роль в социуме. В связи с ростом качества жизни и комфортности для поддержания своей жизни человек все меньше использует свои функциональные резервы и все больше — достижения своего разума, что от поколения к поколению приводит к снижению функционального резерва, резерва адаптации индивида.

Источник

В ней два ключевых измерения здоровья: баланс и потенциал здоровья.

Потенциал здоровья — это способность взаимодействия с окружением для поддержания или восстановления равновесия. Он может означать иммунологическое сопротивление инфекциям, физическую норму, эмоциональную стабильность, адекватные знания о здоровье, стиль жизни, эффективный способ справляться со стрессами и пр.

Баланс здоровья — выражение моментального состояния равновесия между потенциалом здоровья и запросом.

Кроме того, вводится ресурс здоровья — сумма доступных средств для улучшения потенциала здоровья.

Укрепление здоровья — силы, направленные на улучшение системы баланса.

Однако, потенциал здоровья неизвестен до внешнего воздействия. Только воздействие определяет возможности организма.

Поэтому более жизненна адаптационная концепция здоровья: способность к адаптации себя и среды.

Адаптация — составная часть приспособительных реакций биологической системы на изменение условий среды существования.

Различают два вида адаптивных изменений: срочные и кумулятивные (долговременные).

Срочная адаптация характеризуется непрерывно протекающими приспособительными изменениями, которые не закрепляются, а исчезают после устранения воздействия. Характер и интенсивность срочной адаптации (реакции) точно соответствует характеру и силе внешнего раздражителя, которые не превышают физиологических возможностей организма.

Кумулятивная адаптация отличается изменениями, возникающими в ответ на длительные, повторяющиеся внешние и внутренние воздействия.

Исходы адаптивного поведения могут быть представлены как стадии:

1. Состояние удовлетворительной адаптации.

2. Состояние неполной или частичной адаптации.

3. Состояние напряжения регуляторных механизмов.

4. Состояние неудовлетворительной адаптации.

5. Состояние повреждения адаптационных механизмов.

По-видимому, само понятие «адаптация» следует считать центральным в проблеме здоровья.

Переход от здоровья к болезни не является внезапным. Между этими состояниями имеется ряд переходных стадий, которые не вызывают у человека выраженного снижения социально-трудовой активности и субъективной потребности в медицинской помощи.

Здоровье — это динамический процесс в жизни человека. При снижении его количества развивается третий уровень здоровья (третье состояние, преморбидный период или предболезнь) — состояние, при котором возможно развитие патологического процесса без изменения силы действующего фактора вследствие снижения резервов адаптации.

Предболезнь — это латентный, скрытый, период болезни, или стадия функциональной готовности организма к развитию определенного заболевания.

Признаки (индикаторы) предболезни: общее недомогание, снижение аппетита, переедание, изжога, запор/понос, отрыжка, тошнота, нарушение менструального цикла, утрата сексуального желания, спазмы, головные боли, неприятные ощущения в области сердца, мышечные судороги, обмороки, повышенная потливость, нервный тик, подергивания, слезливость без видимой причины, боль в спине, ощущение общей слабости, головокружения, тревожность, беспокойство, постоянное чувство усталости, бессонница, сонливость, хроническая раздражительность и др.

В этот период третьего состояния у человека есть все ресурсы, чтобы выйти из предболезненной фазы с помощью пересмотра своего образа жизни. Если и дальше из-за невежества человека давление на нормативные границы адаптации продолжает усиливаться, то резервные возможности защитных систем оказываются исчерпанными. При истощении адаптационных резервов здоровья наступает переход от количественных накоплений к качественному изменению, которое называется болезнью.

Болезнь — это жизнь, нарушенная в своем течении повреждением структуры и функций организма под влиянием внешних и внутренних факторов; болезнь характеризуется снижением приспособляемости к среде и ограничением свободы жизнедеятельности больного.

Если здоровье и болезнь организмов животного мира имеют исключительно биологическую природу, то здоровье и болезнь человека помимо биологического включает в себя и социальный аспект. Социальный аспект здоровья и болезни человека проявляется в нарушении саморегуляции поведения.

По продолжительности течения болезни разделяются на острые и хронические. Первые продолжаются недолго, а хронические занимают более продолжительный промежуток времени и затягиваются на многие месяцы, годы, десятилетия.

Все болезни также подразделяются на инфекционные (заразные) и неинфекционные (незаразные).

Факторы, определяющие здоровье и болезнь

Причин нездоровья (третьего состояния) и болезней много.

Несколько лет назад Всемирной организацией здравоохранения была предпринята попытка ранжировать все факторы в порядке их значимости для здоровья. В результате было выделено более 200 факторов, которые оказывают самое значительное влияние на современного человека.

Среди них выделяют:

биологические (наследственность, микро и макробиологические факторы),

природные (климат, ландшафт),

физические (шум, вибрация, ультрафиолетовое облучение, радиационный фон, электромагнитные поля и др.),

химические, социально-экономические,

психологические,

уровень развития здравоохранения и медицинской науки,

образ жизни человека.

Однако наиболее важное значение в развитии самых распространенных болезней, являющихся основной причиной смерти населения являются:

—гиподинамия (недостаток движения),

—неправильное питание (прежде всего переедание),

—вредные привычки (злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотиков и других химических веществ),

—неблагоприятная экологическая обстановка.

Если первые три фактора зависят непосредственно от самого человека, от его мировоззрения, культуры и поведения, то решение экологических проблем зависит от совместных усилий многих стран.

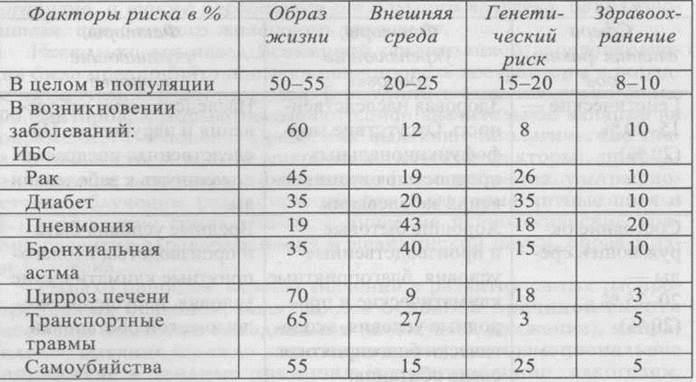

В 1994 году Межведомственная комиссия по охране здоровья населения Совета безопасности РФ определила это соотношение применительно к нашей стране (табл. 1.1).

Конечно, для разных групп заболеваний такое соотношение факторов различно.

Биологические характеристики человека (пол, возраст, наследственность, конституция, темперамент, адаптационные возможности и др.) составляют в общей доле воздействия факторов на здоровье не более 20 %.

Факторы, влияющие на здоровье (в скобках данные ВОЗ)

Как социальные, так и биологические факторы воздействуют на человека в определенных условиях окружающей среды, доля влияния которых составляет от 18 до 22 %.

Только незначительная часть (8—10 %) показателей здоровья: определяется уровнем деятельности медицинских учреждений и усилиями медицинских работников. Поэтому здоровье человека — это гармоничное единство биологических и социальных качеств, обусловленных врожденными и приобретенными биологическими и социальными свойствами, а болезнь — нарушение этой гармонии.

|

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

В настоящее время различают здоровье населения (общественное здоровье) и здоровье индивида (индивидуальное здоровье).

Общественное здоровье — это совокупное здоровье людей, проживающих на данной территории или государства в целом.

Общественное здоровье характеризует жизнеспособность общества (Д.Д. Венедиктов, 1981).

В международной практике для описания общественного здоровья традиционно используют: комплекс показателей естественного движения населения (медико-демографические показатели), показатели заболеваемости и болезненности, инвалидности и инвалидизации, физического развития населения.

Медико-демографические, в свою очередь, разделяются на показатели естественного движения населения (рождаемость, смертность, естественный прирост населения, среднюю продолжительность предстоящей жизни, брачность, плодовитость) и показатели механического движения населения (эмиграция и иммиграция).

Показатели естественного движения населения

Рождаемость относится к социально-биологической категории.

Показатель (коэффициент) рождаемости — число рождений в год, приходящихся на 1000 человек.

Показатель рождаемости: Число родившихся живыми за год х. 1 ООО,

Источник