Вреден ли для здоровья лазерный при

Термин «лазер» является акронимом. Слово расшифровывается как «Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation» (усиление светового излучения путем стимуляции его эмиссии). Следовательно, лазер представляет собой устройство, которое вырабатывает и усиливает световое излучение. Механизм его действия, т. е. стимуляция эмиссии, был открыт Эйнштейном в 1917 г. Лазеры различаются в зависимости от излучаемой мощности (от нескольких милливатт в гелий-неоновом лазере до тысяч ватт в углекислотном). Лазеры способны работать либо в постоянном, либо в импульсном режиме, генерируя миллионы ватт энергии при каждом импульсе.

1. Дивергентность. Свет, испускаемый лазером, практически не подвергается дивергенции (не отклоняется от осевой линии луча). В связи с этим энергия в луче не рассеивается. Дивергенция лазерного пучка света измеряется в миллирадианах, или 1 х 10-3 радиана. В круге имеется 2 радиана — следовательно, один миллирадиан соответствует примерно 3 мин на дуге. Типичный гелий-неоновый лазер имеет номинальную дивергенцию, равную 0,5—1,5 миллирадиан (мрад).

2. Монохроматичность. Свет лазера весьма близок к монохроматичности. Термин «монохроматичность» подразумевает присутствие света одного цвета или одной длины волны. На деле очень мало лазеров генерирует свет только одной длины волны. Обычный гелий-неоновый лазер испускает свет с длиной волны 632— 638 нм, соответствующий оранжево-красной части спектра и 1150—3390 нм, приближается к инфракрасной полосе и захватывает ее до середины. Гелий-неоновый лазер разработан для того, чтобы получать свет только одной длины волны из трех возможных, поэтому разброс в данной полосе длин волн незначителен.

3. Когерентность. Когерентность — это особое взаимоотношение между двумя волновыми процессами. Волны с одинаковой частотой, фазой, амплитудой и направлением распространения считаются пространственно когерентными. На сегодняшний день не известно ни одного источника света, который испускал бы строго когерентный свет, однако луч лазера настолько близок к когерентности, что во многих практических ситуациях его можно считать строго когерентным.

4. Высокая интенсивность. Свет лазера бывает очень интенсивным. Солнце на уровне своей поверхности испускает около 7 х 1010 BT/см2/Sr/um. Имеющиеся на сегодняшний день лазеры продуцируют более 1 х 1010 BT/cM2/Sr/um.

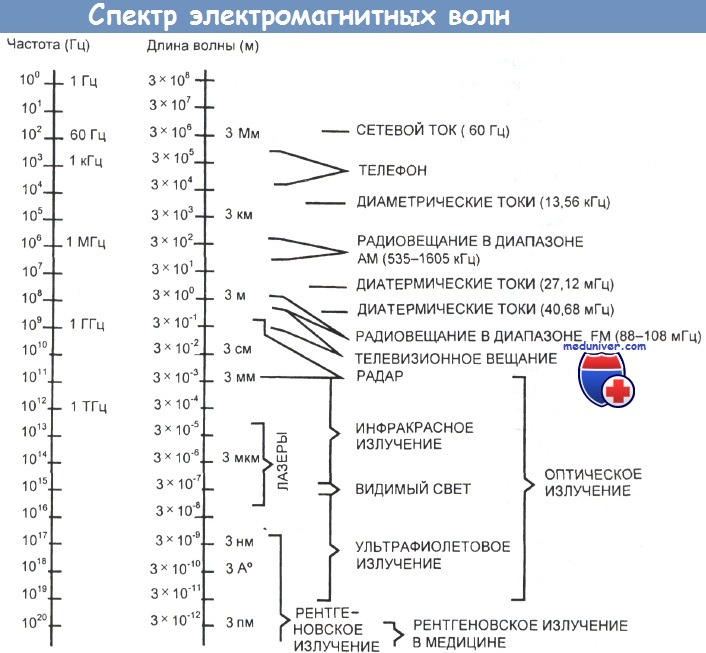

На рисунке ниже отмечено место лазерного излучения в электромагнитном спектре.

а) Виды лазеров. К лазерам, генерирующим ультрафиолетовые лучи, относятся следующие: эксимер (возбужденный димер) и лазер на иттрий-аллюминиевом гранате с неодимом (Nd:YAG). Лазеры, испускающие видимый спектр, — аргоновый, криптоновый, цветовой лазер и лазер на иттрий-аллюминиевом гранате с неодимом. Лазеры, генерирующие инфракрасные лучи, — углекислотный лазер и лазер на иттрий-аллюминиевом гранате с неодимом.

б) Применение. Лазеры могут использоваться для разрушения микроскопических участков ткани, которые слишком малы и неразделимы с помощью лезвия. За счет изменения длины волны лазерный луч может быть адаптирован к конкретному виду ткани. Это необходимо, поскольку различные ткани поглощают свет определенного цвета. В медицине применяется 4 основных вида лазеров, вошедших в обиход 15—20 лет назад. Это углекислотный, аргоновый, не-одим/YAG и рубиновый лазеры. (В названии указано вещество, которое испускает свет и тем самым определяет длину волны лазерного луча.) На современном этапе уже разработаны устройства, позволяющие использовать луч света чуть ли не во всех сферах.

Фиброоптические волокна теперь могут проникать в такие места, которые раньше считались практически недосягаемыми, например в мелкие кровеносные сосуды. Лазеры коагулируют патологические сосудистые сплетения в желудочно-кишечном тракте, предотвращая потенциально смертельные кровотечения. Тепловая энергия лазера приводит к облитерации патологических сосудов. Лазерами дробят мочевые камни, причем лечение лазером дешевле, чем ударно-волновая литотрипсия. Оно может проводиться даже тогда, когда камни оказываются неуязвимыми для ударной ультразвуковой волны. Патологическое разрастание кровеносных сосудов в сетчатке глаза (частое осложнение сахарного диабета) можно устранять светом лазера; тот же лазерный луч способен проделывать каналы для оттока влаги из камер глаза при лечении глаукомы.

Самая новейшая сфера применения — воздействие на атеросклеротические бляшки в артериях. Цель состоит в иссечении бляшки путем подведения лазерного луча через оптоволоконный зонд. Проведение катетера, внутри которого проходит фиброоптика и лазерный канал, в коронарную артерию стало реальностью. Трудность состоит в том, чтобы точно атаковать непрерывно движущуюся цель, посылая пульсирующую с частотой в тысячи герц энергию и прослеживая отражение и флюоресценцию от каждого импульса. Еще предстоит научить лазер отличать нормальные ткани от патологических. Процесс может повторяться за 1 с много раз до тех пор, пока вся бляшка не отделится.

в) Риск при использовании лазера:

1. Излучение. Большинство лазеров требует подведения тока высокого напряжения, превышающего 15 000 В.

2. Пожароопасность. Импульсный лазер способен воспламенить спирт в краске. Луч углекислотного лазера может поджечь материал, из которого сделана простыня больного.

3. Взрывоопасность. Импульсный лазер. Конденсатор импульсного лазера. Возможен взрыв при воздействии на взрывоопасные пары.

4. Токсичные химические вещества. Органическая краска может оказывать токсическое действие. Инфракрасные красители обладают канцерогенными свойствами. В процессе резки, сварки и нагревания могут выделяться монооксид углерода, токсичные хлор- и фторсодержащие газы.

5. Нелазерное оптическое излучение (например, флюоресценция через боковые стенки трубки и b-аргонионный лазер, позволяющая интенсивному ультрафиолетовому излучению распространяться в стороны от излучателя) иногда вызывает «солнечные» ожоги.

6. Высокий уровень шума. Ряд лазеров издает звук в момент вспышки, а некоторые даже получили названия в соответствии с издаваемыми звуками, как, например, «Молотилка», «Реактивный самолет».

7. Разлет опухолевых клеток. Клетки злокачественных опухолей могут разлетаться в разные стороны из-за парообразования.

8. Удар электрического тока высокого напряжения:

а. Избавьтесь от всех токопроводящих предметов (личные жетоны и т. п.).

б. При операции должен присутствовать человек, обученный приемам сердечно-легочной реанимации.

в. Заготовьте доску или веревку, которой можно оттащить попавшего под высокое напряжение.

г. Используйте толстые резиновые напольные коврики.

д. Проконтролируйте исправность электрической подводки, прежде чем открывать помещение, где находится лазер.

е. Талоны могут явиться причиной воспламенения.

г) В условиях стационара. FDA считает своим долгом предупредить всех врачей, персонал операционных, администраторов больниц и других сотрудников об опасности развития газовой или воздушной эмболии в тех случаях, когда для охлаждения наконечника волоконного лазерного зонда или для инсуффляции при выполнении внутриматочных процедур используется газ или воздух. Эмболия возникает в той ситуации, когда под давлением начинают нагнетать газ в сосудистую систему. FDA настойчиво рекомендует не использовать газ или воздух в указанных целях. Жидкость в качестве раздувающей среды позволяет достичь достаточной визуализации и одновременно охлаждает наконечник.

д) Клиническая картина. Большинство несчастных случаев происходит во время настройки прибора и наведения луча, когда работники позволяют себе работать без защитных темных очков. Лазерное излучение может либо поглощаться биологическим субстратом, либо рассеиваться, либо отражаться от него. В большинстве случаев имеет место комбинация всех перечисленных физических явлений. Однако биологический эффект обусловлен только поглощением. При длине волны от 280 нм до 3,0 мкм в инфракрасном спектре отражение может превышать 10 %, и одновременно большое количество энергии способно проникнуть вглубь, поэтому рассеяние в данном случае определяет итоговое воздействие на ткань-мишень.

е) Глаза. Если говорить о видимой части спектра и инфракрасном излучении (ИКИ), то, как правило, именно на глаза лазерное излучение действует в первую очередь. Повреждение сетчатки в области желтого пятна, самой чувствительной зоны, немедленно дает о себе знать, проявляясь тяжелой симптоматикой. Воздействие на близлежащие ткани или по периферии сетчатки может лишь в минимальной мере сказаться на зрении, а во многих случаях остается совсем не замеченным пострадавшим. Иногда после необширного ожога желтого пятна можно рассчитывать на ограниченное восстановление зрения, но это происходит л ишь через несколько месяцев после экспозиции.

Инфракрасный свет с длиной волны более 1,4 мкм способен вызвать термический ожог роговицы и конъюнктивы. Влияние ультрафиолетового лазерного излучения на биологический субстрат такое же, как при воздействии некогерентного ультрафиолета. Его следствием являются светобоязнь, слезотечение, конъюнктивальные выделения, поверхностная эксфолиация и смазанность стромального рисунка. Роговичный эпителий, по всей видимости, травмируется в результате фотохимической денатурации белков. Облучение роговицы светом в полосе УФ С (100-280 нм) и УФ В (280-315 нм) чревато развитием фотокератита. Эта патология обычно проявляется после латентного периода, который длится от 80 мин до 20 ч, в зависимости от мощности светового воздействия. Признаки поражения — ощущение песка в глазах на фоне более или менее выраженых фотофобии, слезотечения и блефароспазма.

В полосе УФИ—А (315—400 нм) фотокератит возникает при многократном повторении эпизодов облучения большой интенсивности.

ж) Кожа. Понятно, что последствия облучения кожи лазером менее тяжелы, чем поражение глаз, так как кожа способна достаточно быстро восстанавливаться. Тем не менее воздействие интенсивного света видимой части спектра вызывает депигментацию кожи, тяжелые ожоги, которые могут даже сопровождаться патологией внутренних органов. Апертура прибора, используемого для измерения воздействия лучей на кожу, из соображений максимального ограничения площади захватываемых тканей не расширяется более чем на 1 мм.

Облучение ультрафиолетовым лазером вызывает такие же изменения в коже, что и воздействие обычного УФИ, т. е. проявляется либо эритемой сразу после облучения, либо преждевременным старением и зарождением рака кожи при хроническом воздействии. Наши познания, касающиеся дозозависимых влияний УФИ на человека, в настоящее время недостаточны, особенно ощущается недостаток в эпидемиологических исследованиях по канцерогенезу, обусловленному УФИ.

з) Применение лазерного оружия. Лазеры, используемые против человека под названием «ослепляющее оружие», дают временную потерю зрения за счет ослепления или обесцвечивания фотопигментов, не влекущую за собой развития стойкого поражения глаз. В дневное время вряд ли возможно обратимое ослепление без стойких последствий. Эта мысль дала повод предложить аналогичный лазер для вооруженных сил. Примером могут служить Royal Navy Laser Dazzle Gun и противопехотные ружья, разработанные в Министерстве обороны США в рамках осуществления программ «Dazer» и «Cobra».

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «Токсикология»

Источник

Вреден ли для здоровья лазерный при

Профессиональные заболевания работников: Лазерное излучение как профессиональная вредность

Стремительный технический прогресс ознаменовался внедрением во многие отрасли народного хозяйства оптических квантовых генераторов (ОКГ), или лазеров. Они используются в различных отраслях промышленности, в медицине, науке, сельском хозяйстве и т.д. Основными элементами оптических генераторов являются активное (рабочее) вещество, источник энергии накачки и оптический резонатор из параллельных зеркал.

Существует несколько разновидностей ОКГ в зависимости от используемого в нем активного материала: твердотельные, газовые, полупроводниковые и жидкостные. Наибольшее распространение в настоящее время получили импульсные ОКГ с твердым активным веществом (рубин, стекло с неодимом и др.), генерирующие интенсивное излучение. Источником энергии накачки для твердых лазеров служат импульсные лампы, питание которых осуществляется конденсатором большой емкости.

Газовые лазеры состоят из тех же элементов, что и твердотельные. В качестве активного вещества в них используются смеси газов. Энергией накачки служит постоянное напряжение или высокочастотное поле. Наиболее распространены газовые гелий-неоновые лазеры, генерирующие излучение в красном или инфракрасном диапазоне длин волн.

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ

В силу особенностей технологического процесса воздействие отраженного лазерного излучения сочетается с рядом неспецифических факторов производственной среды, ведущих к усилению неблагоприятного действия излучения ОКТ, а в отдельных случаях имеющих и самостоятельное значение. К таким факторам следует, прежде всего, отнести значительное напряжение зрения в условиях недостаточной и неравномерной освещенности при некоторых операциях (фотографирование и т.п.). Недостаточная освещенность ведет как к утомлению зрительного анализатора, так и к усилению эффекта от воздействия лазерного излучения в результате расширения зрачка и высокой адаптации глаза к темноте.

Шум при таких работах не превышает действующих норм. В отдельных случаях, главным образом при работе мощных импульсных ОКТ, шум может достигать 120 дБ с преобладанием в спектре частот 125-400 Гц.

Газовый и ионный состав воздуха, микроклимат помещений, где находятся ОКТ, существенно не меняются. Иногда изменяется ионный состав воздуха, повышается содержание озона и других вредных примесей в связи с резким возрастанием мощности лазерных установок.

Активная работа с лазерными установками занимает значительную часть рабочего времени. Это обстоятельство в сочетании с перечисленными неблагоприятными производственными факторами может создавать определенные условия для возникновения заболеваний у работающих в условиях воздействия лазерного излучения.

.JPG)

Механизм биологического действия лазерного излучения сложен. В генезе биологических сдвигов при лазерном излучении лежат сложные процессы, определяющиеся термическими, механическими, фотоэлектрическими и фотохимическими явлениями. Уже в первые годы использования лазерных установок стало ясно, что энергия в ряде случаев вызывает выраженные повреждения органа зрения и приводит к серьезным нарушениям его функции. Наиболее ранимой оказалась сетчатая оболочка глаза. При этом было отмечено, что повреждения глаза могут возникать при попадании не только прямого луча, но и отраженного от различных предметов, а также рассеянного лазерного излучения. Поражения напоминают ожог, вызванный действием обычных термических факторов. При более высоких уровнях энергии в очагах поражения наблюдаются кровоизлияния.

Патологические изменения кожи возможны уже при сравнительно небольших уровнях излучения. Они носят различный характер — от эритемы до глубокого некроза в зависимости от параметров излучения лазера и анатомо-физиологического состояния кожи (степень пигментации, состояние кровотока и т.д.).

Особое значение имеет пигментация кожи. Установлено, что при прочих равных условиях темнопигментированная кожа имеет меньший порог поражения. Под влиянием длительного воздействия небольших уровней лазерного излучения у лиц, обслуживающих ОКГ, отмечаются различной степени выраженности функциональные нарушения центральной нервной, сердечно-сосудистой и других физиологических систем. Функциональные сдвиги со стороны центральной нервной системы характеризуются выраженной вегетативной реактивностью и сосудистой дисфункцией с тенденцией к гипотонии. Наступает нарушение подвижности основных нервных процессов — возбуждения и торможения.

Степень выраженности и частота изменений увеличиваются с возрастанием интенсивности облучения и стажа работы с лазерами. В происхождении функциональных нейродинамических расстройств ведущую роль играет воздействие отраженного и рассеянного лазерного излучения.

Клинические признаки воздействия лазерного излучения развиваются постепенно. В начальной стадии заболевания наиболее характерны жалобы на общую слабость и быструю утомляемость, возникающие в конце рабочего дня. В дни отдыха самочувствие больных, как правило, улучшается, а в период продолжительного отпуска работоспособность полностью восстанавливается. В дальнейшем появляются головная боль с локализацией в лобной или лобно-височной области, жалобы на резкую утомляемость зрения при работе. Иногда утомление зрения выражено настолько резко, что больные отмечают «туман в глазах» и нарушение четкого видения предметов. Довольно характерными жалобами являются повышенная раздражительность, вспыльчивость, плаксивость, рассеянность и нарушение сна. Обращают на себя внимание частые жалобы на боли в области сердца, возникающие внезапно, чаще всего в связи с нервно-эмоциональным напряжением. Одновременно больных беспокоят сердцебиение и чувство замирания сердца.

Клинически функциональные нарушения деятельности центральной нервной системы определяются как вегетоастенический синдром, реже как неврастенический синдром. Обычными и ранними нарушениями функции нервной системы являются вегетативные дисфункции.

.jpg)

В отдельных случаях наблюдаются нейроциркуляторные кризы, сопровождающиеся головными болями, головокружениями, кратковременными расстройствами сознания, болями в области сердца, сердцебиениями, похолоданием конечностей, потливостью.

Указанные изменения не имеют специфических черт. При однократном обследовании больного в поликлинических условиях профессиональный характер подобных изменений большей частью не может быть установлен с уверенностью. Диагностика должна базироваться на результатах обследования и данных санитарно-гигиенических условий труда. Заболевание от воздействия лазерного излучения может быть заподозрено при наличии очевидной связи с началом работы с лазерными установками, а также при отсутствии других этиологических моментов, могущих вести к развитию вегетативно-сосудистых дисфункций (перенесенные инфекционные заболевания, психические травмы и т.д.). Более углубленное обследование в условиях стационара и особенно динамическое наблюдение за операторами (например, изучение влияния на самочувствие и объективное состояние больного перерывов в основной работе — отпуска, временного перевода на другую работу и возвращение на прежнюю работу) могут подтвердить или отвергнуть профессиональную природу нейродинамических и сосудистых расстройств.

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Эксплуатация лазерных установок должна проводиться в специально отведенных для них помещениях или местах площадью не менее 20 м2. Само помещение, а также предметы и оборудование, находящиеся в нем, не должны иметь зеркальных поверхностей, способных отражать излучение лазера. Стены, приборы, оборудование покрывают темной матовой краской, обладающей минимальным коэффициентом отражения и соответствующей требованиям промышленной эстетики. Необходимо экранирование установок и при работе с ними соблюдение мер техники безопасности.

С целью профилактики и выявления ранних форм патологии от воздействия лазерного излучения работающие в лазерных лабораториях подлежат обязательным периодическим медицинским осмотрам не реже 1 раза в 12 мес. (офтальмологический осмотр — 1 раз в 3 мес.). В предварительных и периодических осмотрах принимают участие терапевт, невропатолог, окулист. Из лабораторных исследований проводят общий анализ крови, определение уровня тромбоцитов, электрокардиографию, офтальмоскопию, биомикроскопию. Обязательно проведение в весенне-зимние месяцы с целью профилактики профессиональной патологии витаминизации (витамины группы А, В, С). Важнейшим организационным мероприятием является внедрение рациональной организации труда и отдыха с проведением регламентированных физкультпауз. Следует обязательно проводить плановую санитарно-просветительную работу среди работников лазерных лабораторий по вопросам профилактики возможной патологии.

Источник