Насколько вреден бетон для здоровья? Правда и выдумки

Состав бетона

Бетон – это комплексный материал, состоящий из нескольких компонентов. Кстати, составы, напоминающие современный бетон, использовались еще строителями Древнего Рима. Современные производители, например, завод Балтийский Бетон, используют более сложные технологии, но общий состав почти всегда одинаков:

- Цемент;

- Наполнитель в виде песка или щебня;

- Вода;

- Присадки и добавки, обеспечивающие различные специфические свойства раствора (повышенная пластичность, морозостойкость и т.д.).

Наиболее подозрительными, с точки зрения безопасности, компонентами в составе бетона являются – цемент и добавки. Однако сразу же отметим, что и цемент, и добавки находятся в растворе в связанном состоянии, что исключает их химическое взаимодействие с окружающей средой (с поправкой на вялотекущую коррозию, конечно).

В чем проблема цемента?

Потенциальный вред цемента кроется в наличии в нем асбеста. Асбестовая пыль (порошок) – крайне опасна в случае попадания в дыхательные пути. Однако, реальные проблемы со здоровьем из-за данного компонента у вас могут наступить только в том случае, если вы дышите асбестовой пылью на регулярной основе, например работая на цементном заводе.

Если вы раз в год замешиваете бетонный раствор для ремонта на даче, то волноваться вам не о чем, так как вы вряд ли сумеете вдохнуть большое количество цементной пыли ,если не будете сознательно к этому стремится.

С точки зрения готовой бетонной конструкции (стен, ЖБИ), асбест не представляет никакой угрозы по причине, указанной выше.

Добавки в состав

Здесь все сложнее, так как добавки бывают разные. Оценить их реальную опасность можно только в том случае, если известен конкретный состав бетона. Впрочем, ни один производитель строительных смесей и бетонных растворов не использует всерьез опасных добавок.

Потенциально опасные компоненты, конечно, могут быть, но они присутствуют в растворе в несвободном виде и в малых концентрациях. Иными словами – по этому поводу волноваться так же не стоит.

Что, совсем никаких проблем от цемента?

Не совсем. При использовании некачественных компонентов во время приготовления бетонного раствора (это, кстати, относится и к щебню) можно получить состав с относительно высоким уровнем радиационного фона. Такие явления большая редкость, но несколько раз случались.

Следующий момент – способность свежего бетона поглощать влагу. Как следствие, внутри помещений бетонной конструкции некоторое время может быть очень сухой воздух. Теоретически, это чревато проблемами у астматиков, курильщиков, аллергиков и людей с болезнями дыхательных путей. Устраняется регулярным проветриванием, или проходит само с течением времени.

Так же бетонный раствор не самым положительным образом влияет на состояние кожи при прямом контакте, именно поэтому, работы с бетоном следует проводить как минимум в перчатках, а лучше в полном комплекте спецодежды.

В остальном, бетон химически инертен, не является благоприятным материалом для развития микроорганизмов, долговечен и совершенно не горюч. В сочетании с низкой стоимостью, эти обстоятельства делают бетон одним из самых эффективных и дешевых материалов в строительстве.

Источник

Опасный бетон. Почему главному строительному материалу нужна альтернатива

Бетон даже более вездесущ в современных городах, чем пластик. Тем не менее мы гораздо реже задумываемся о том, какой вред наносит этот материал природе. О том, как бетон связан с недостатком воды, климатическим кризисом и стихийными бедствиями рассказывает наш автор Полина Лебедева.

Бетон — самый широко используемый строительный материал планеты. Каждый день мы проходим среди бетонных зданий и гуляем по заасфальтированным дорогам. Человечество настолько привыкло к этому, что большинство даже не задумывается о количестве бетона, сопровождающего нас в повседневной жизни. Простой пример: если разделить массу этого материала, используемого каждый год в строительстве, на население планеты, то окажется, что на одного человека приходится около 3 тонн бетона. Таким образом, бетон — это второй по объему потребления ресурс после воды.

С точки зрения экологии, бетон представляет собой одну из самых больших угроз для планеты и климата на каждом шаге его производства, использования и даже на протяжении многих лет после строительства. Но обо всем по порядку.

Минус вода и песок

Основными компонентами бетона являются цемент, щебень, песок и вода. Казалось бы, всего этого на Земле в избытке. Но количество производимого бетона означает, что многие ресурсы оказываются под угрозой.

Дело в том, что для бетона не подойдет любой песок — необходим именно морской его вариант. Он обкатан водой, а не ветром, и такие песчинки лучше крепятся друг к другу. Тогда как пустынный песок более округлый и не подходит для производства бетона. Человечество использует морской песок гораздо быстрее, чем волны океанов успевают пополнить запасы — со временем это неизбежно приводит к его нехватке. Правда, в России в основном используется не морской, а карьерный песок, но эта оговорка не умаляет глобальную проблему.

С водой дела обстоят не лучше. В 2012 году 9% всей использованной человечеством воды ушло исключительно на производство бетона. Согласно прогнозам журнала Nature Sustainability к 2050 году 75% всей воды, необходимой для производства бетона, будет использоваться в развивающихся странах. Например, в Индии, где жителям мегаполисов воды уже сейчас не всегда хватает даже для питья.

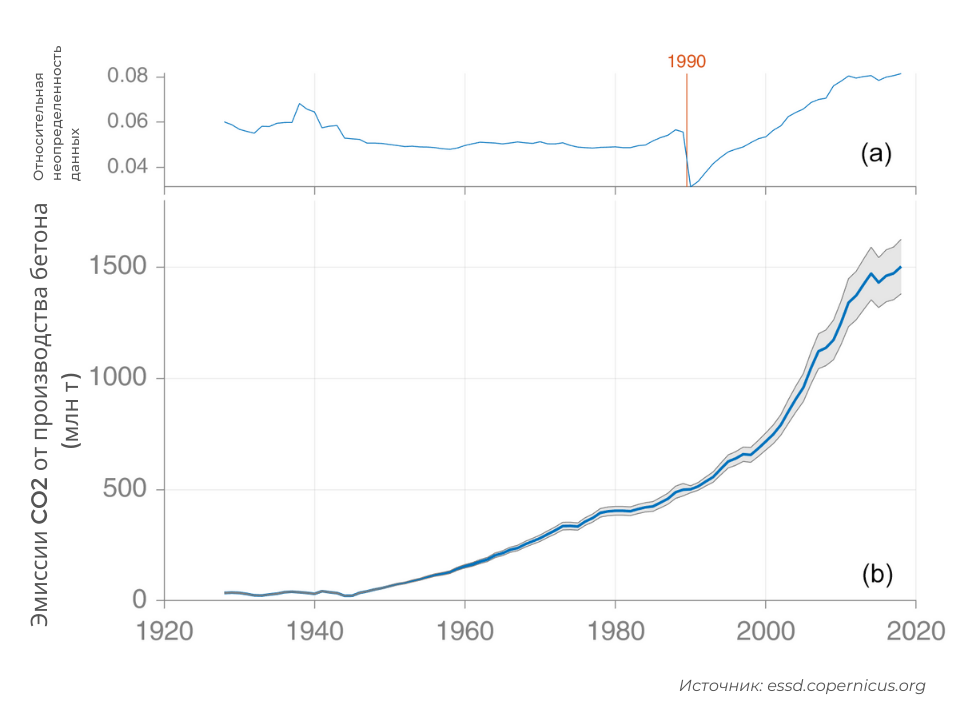

Цемент значит CO2

Цемент для производства бетона создается путем измельчения клинкера и гипса. Для того чтобы из глины и известняка сделать клинкер, их необходимо нагреть до 1400°C. Такие температуры требуют больших затрат энергии, а это значит, что в атмосферу попадает огромное количество углекислого газа. За 2015 год 8% всего высвобожденного человечеством CO2 пришлось исключительно на производство клинкера. Если бы бетон был страной, он занимал бы третье место по уровню выбросов — после США и Китая.

Итак, с экологическими проблемами при производстве разобрались. Но что же происходит после того, как бетон уже залит, здания построены, и шоссе забетонированы? Казалось бы, худшее уже позади, но на самом деле проблемы только начинаются.

От потепления до наводнений: как бетон меняет климат городов

Дело в том, что наши бетонные города в жаркие дни нагреваются гораздо быстрее, чем деревни, где этот материал почти не используется. Этот феномен — городской остров тепла — хорошо изучен географами и урбанистами. В частности известно, что разница температур в городах с населением более миллиона человек и за их пределами может достигать 5°C. Это приводит к проблемам со здоровьем у жителей, ухудшению качества питьевой воды, а также повышает потребление электричества для вентиляторов и кондиционеров — т.е. возникают дополнительные выбросы CO2. Возникает петля обратной связи, хорошо известная климатологам: повышение температуры приводит к еще большему повышению температуры.

Вид на Красную площадь, окутанную пеленой дыма. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Марсель в жарку погоду. Фото: unsplash.com

Одно из самых заметных следствий глобального потепления — увеличивающееся с каждым годом число природных катастроф: цунами, землетрясений, торнадо, наводнений… Список можно продолжать бесконечно, но, в случае с бетоном, больше всего нас должны волновать наводнения. Забетонированные дороги и шоссе не позволяют пришедшей воде быстро уходить в землю. Так, наводнения становятся более разрушительными. Они приносят с собой больший экономический ущерб, уносят большее количество человеческих жизней и затрудняют восстановление разрушенных городов.

В 2017 году американский мегаполис Хьюстон пережил самое мощное наводнение в своей истории. Оно унесло не менее 80 жизней, а экономический ущерб был оценен в 70 миллиардов долларов. Ученые сходятся во мнении, что основной причиной разрушений стал именно бетон, так как Хьюстон — один из самых забетонированных городов континента.

Экологичные альтернативы бетону

Бетонный кризис действительно существует. Но правда ли все настолько плохо? И да, и нет.

За последние 20 лет количество углекислого газа, попадающего в атмосферу из-за бетона, уменьшилось в среднем на 18% благодаря увеличению энергоемкости технологий производства. Более того, стали появляться компании, занимающиеся разработкой более экологичных альтернатив привычным строительным материалам.

Множество предприятий по всему миру сегодня работают над тем, чтобы сделать бетон более «зеленым». Правда, большинство из них останавливаются на вторичном использовании элементов бетона: это помогает экономить ресурсы и затраты на производство. Но есть и те, кто идет дальше.

Например, компания SolidiaTech разработала собственную технологию Solidia, которая позволяет снизить количество высвобождаемого CO2 до 60%, и не требует при этом установки нового оборудования. Также у них есть второй вариант производства цемента, при котором затвердевание происходит не с добавлением воды, а при использовании углекислого газа. Это существенно снижает стоимость и длительность процесса, и, самое главное, сокращает концентрацию CO2 в атмосфере.

При производстве 30 блоков бетона из атмосферы поглощается 22 кг С02

(столько же, сколько 1 дерево поглощает за год). Фото: SolidiaTech

Кто-то идет еще дальше, и предлагает полностью отказаться от использования цемента в строительстве в пользу, например, дерева или железного камня Ferrock, созданного из отходов металлургической промышленности. Пока сложно сказать, чем конкретно человечество заменит бетон. Большинство существующих альтернатив не обладают таким же набором качеств (твердость, морозостойкость, теплопроводность и простота создания), или требуют значительно больших денежных затрат на этапе производства и ухода.

Мы еще очень далеки от решения проблемы бетона. По самым оптимистичным оценкам, при существующих темпах развития миру потребуется около 20 лет, чтобы новые материалы полностью заменили собой стандартный бетон. Также экологичных разработок может оказаться недостаточно — многие считают, что без строгого регулирования со стороны государства на уровне законодательства отказаться от бетона не получится.

Бетон предоставил нашей цивилизации возможность развиться до того уровня, на котором мы сейчас находимся. Его дешевизна, стойкость и простота производства позволили забыть о проблемах, преследующих человечество на протяжении всего хода истории — недостаток жилья и его недолговечность. Но настоящее ставит перед нами новые вызовы, и если мы предпочтем их игнорировать в угоду экономической выгоды, условия жизни на планете могут необратимо измениться.

Источник

Задать вопрос по экологии

Здравствуйте. Какое расстояние жилых домов до завода считается безопасным? Живем примерно в 3х километрах.

Отвечают эксперты:

Смотря до какого завода. Вот что говорится в пункте 2.12. СанПиНа 2.2.1-2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

«Для объектов с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов в соответствии с санитарной классификацией предприятий и производств устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

— предприятия первого класса — 1000 м;

— предприятия второго класса — 500 м;

— предприятия третьего класса — 300 м;

— предприятия четвертого класса — 100 м;

— предприятия пятого класса — 50 м.

3 км — безопасное, по СанПин, расстояние, так что далее можете не искать свой завод в бесконечном списке:

4.1. Промышленные предприятия

Для промышленных предприятий, в зависимости от характера производства, следует предусматривать указанные ниже санитарно-защитные зоны.

Если ведущим фактором в установлении минимального размера санитарно-защитной зоны является шумовое воздействие, то в конце позиция помечается звездочкой.

Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м

1. Производство связанного азота (аммиака, азотной кислоты, азотно-туковых и других удобрений).

Комбинаты по производству аммиака, азотосодержащих соединений (мочевина, тиомочевина, гидразин и его производные, др.), азотно-туковых, фосфатных, концентрированных минеральных удобрений, азотной кислоты и др. требуют расширенной санитарно-защитной зоны, определяемой в соответствии с пп. 2.14 и 2.19 настоящего нормативного документа.

2. Производство продуктов и полупродуктов анилино-красочной промышленности бензольного и эфирного ряда — анилина, нитробензола, нитроанилина, алкилбензола, нитрохлорбензола, фенола, ацетона, хлорбензола и др.

3. Производство полупродуктов нафталенового и антраценового рядов — бетанафтола, аш-кислоты, фенилперикислоты, перикислоты, антрахинона, фталиевого ангидрида и др.

4. Производство целлюлозы и полуцеллюлозы по кислому сульфитному и бисульфитному или моносульфитному способам на основе сжигания серы или других серосодержащих материалов, а также производство целлюлозы по сульфатному способу (сульфат-целлюлозы).

5. Производство хлора электролитическим путем, полупродуктов и продуктов на основе хлора.

6. Производство редких металлов методом хлорирования (титаномагниевые, магниевые и др.).

7. Производство искусственных и синтетических волокон (вискозного, капронового, лавсана, нитрона и целлофана).

8. Производство диметилтерефталата.

9. Производство капролактама.

10. Производство сероуглерода.

11. Производство продуктов и полупродуктов для синтетических полимерных материалов.

12. Производство мышьяка и его соединений.

13. Производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа.

При переработке углеводородного сырья с содержанием соединений серы выше 1% (весовых) санитарно-защитная зона должна быть обоснованно увеличена.

14. Производство пикриновой кислоты.

15. Производство фтора, фтористого водорода, полупродуктов и продуктов на их основе (органических, неорганических).

16. Предприятия по переработке горючих сланцев.

17. Производство сажи.

18. Производство фосфора (желтого, красного) и фосфорорганических соединений (тиофоса, карбофоса, меркаптофоса и др.).

19. Производство суперфосфатных удобрений.

20. Производство карбида кальция, ацетилена из карбида кальция и производных на основе ацетилена.

21. Производство искусственного и синтетического каучука.

22. Производство синильной кислоты, органических полупродуктов и продуктов на ее основе (ацетонциангидрина, этиленциан-гидрина, эфиров метакриловой и акриловой кислот, диизоцианатов и пр.); производство цианистых солей (калия, натрия, меди и др.), цианплава, дицианамида, цианамида кальция.

23. Производство ацетилена из углеводородных газов и продуктов на его основе.

24. Производство синтетических химико-фармацевтических и лекарственных препаратов.

25. Производство синтетических жирных кислот, высших жирных спиртов прямым окислением кислородом.

26. Производство меркаптанов, централизованные установки одорирования газа меркаптанами, склады одоранта.

27. Производство хрома, хромового ангидрида и солей на их основе.

28. Производство сложных эфиров.

29. Производство фенолформальдегидных, полиэфирных, эпоксидных и других искусственных смол.

30. Производство метионина.

31. Производство карбонилов металлов.

32. Производство битума и других продуктов из остатков перегона каменноугольного дегтя, нефти, хвои (гудрона, полугудрона и пр.).

33. Производство бериллия.

34. Производство синтетических спиртов (бутилового, пропилового, изопропилового, амилового).

35. Предприятия по гидрометаллургии вольфрама, молибдена, кобальта.

36. Производство кормовых аминокислот (кормового лизина, премиксов).

37. Производство пестицидов.

38. Производство боеприпасов, взрывчатых веществ, склады и полигоны.

39. Производство алифатических аминов (моно-ди-три-метиламины, диэтилтриэтиламины и др.) и продуктов на их основе (симазина и др.).

Класс II — санитарно-защитная зона 500 м

1. Производство брома, полупродуктов и продуктов на его основе (органических, неорганических).

2. Производство газов (светильного, водяного, генераторного, нефтяного).

3. Станции подземной газификации угля.

4. Производство органических растворителей и масел (бензола, толуола, ксилола, нафтола, крезола, антрацена, фенантрена, акридина, карбозола и др.).

5. Предприятия по переработке каменного угля и продуктов на его основе (каменноугольного пека, смол и др.).

6. Предприятия по химической переработке торфа.

7. Производство серной кислоты, олеума, сернистого газа.

8. Производство соляной кислоты.

9. Производство синтетического этилового спирта по сернокислотному способу или способу прямой гидратации.

10. Производство фосгена и продуктов на его основе (парофоров и др.).

11. Производство кислот: аминоэнантовой, аминоундекановой, аминопеларгоновой, тиодивалериановой, изофталевой.

12. Производство нитрита натрия, тионилхлорида, углеаммонийных солей, аммония углекислого.

13. Производство диметилформамида.

14. Производство этиловой жидкости.

15. Производство катализаторов.

16. Производство сернистых органических красителей.

17. Производство калийных солей.

18. Производство искусственной кожи с применением летучих органических растворителей.

19. Производство кубовых красителей всех классов азотолов и азоаминов.

20. Производство окиси этилена, окиси пропилена, полиэтилена, полипропилена.

21. Производство 3,3-ди(хлорметил)оксоциклобутана, поликарбоната, сополимеров этилена с пропиленом, полимеров высших полиолефинов на базе нефтяных попутных газов.

22. Производство пластификаторов.

23. Производство пластмасс на основе хлорвинила.

24. Пункты очистки, промывки и пропарки цистерн (при перевозке нефти и нефтепродуктов).

25. Производство синтетических моющих средств.

26. Производство продуктов бытовой химии при наличии производства исходных продуктов.

27. Производство бора и его соединений.

28. Производство парафина.

29. Производство дегтя, жидких и летучих погонов из древесины, метилового спирта, уксусной кислоты, скипидара, терпетинных масел, ацетона, креозота.

30. Производство уксусной кислоты.

31. Производство ацетилцеллюлозы с сырьевыми производствами уксусной кислоты и уксусного ангидрида.

32. Гидролизное производство на основе переработки растительного сырья пентозансоединениями.

33. Производство изоактилового спирта, масляного альдегида, масляной кислоты, винилтолуола, пенопласта, поливинилтолуола, полиформальдегида, регенерации органических кислот (уксусной, масляной и др.), метилпирролилрна, поливинилпирролидона, пен-таэритрита, уротропина, формальдегида.

34. Производство капроновой и лавсановой ткани.

Класс III — санитарно-защитная зона 300 м

1. Производство ниобия.

2. Производство тантала.

3. Производство кальцинированной соды по аммиачному способу.

4. Производство аммиачной, калиевой, натриевой, кальциевой селитры.

5. Производство химических реактивов.

6. Производство пластических масс из эфиров целлюлозы.

7. Производство корунда.

8. Производство бария и его соединений.

9. Производство ультрамарина.

10. Производство кормовых дрожжей и фурфурола из древесины и сельскохозяйственных отходов методом гидролиза.

11. Производство никотина.

12. Производство синтетической камфары изомеризационным способом.

13. Производство меламина и циануровой кислоты.

14. Производство поликарбонатов.

15. Производство минеральных солей, за исключением солей мышьяка, фосфора, хрома, свинца и ртути.

16. Производство пластмасс (карболита).

17. Производство фенолформальдегидных пресс-материалов, прессованных и намоточных изделий из бумаги, тканей на основе фенолформальдегидных смол.

18. Производство искусственных минеральных красок.

19. Предприятия по регенерации резины и каучука.

20. Производство по изготовлению шин, резинотехнических изделий, эбонита, клееной обуви, а также резиновых смесей для них.

21. Химическая переработка руд редких металлов для получения солей сурьмы, висмута, лития и др.

22. Производство угольных изделий для электропромышленности (щетки, электроугли и пр.).

23. Производство по вулканизации резины.

24. Производство и базисные склады аммиачной воды.

25. Производство ацетальдегида парофазным способом (без применения металлической ртути).

26. Производство полистирола и сополимеров стирола.

27. Производство кремнийорганических лаков, жидкостей и смол.

28. Газораспределительные станции магистральных газопроводов с одоризационными установками от меркаптана, газонаполнительные (газозаправочные) станции с компрессорами на открытой площадке*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

29. Производство себациновой кислоты.

30. Производство винилацетата и продуктов на его основе (полвинилацетата, поливинилацетатной эмульсии, поливинилового спирта, винифлекса и пр.).

31. Производство лаков (масляного, спиртового, типографского, изолирующего, для резиновой промышленности и пр.).

32. Производство ванилина и сахарина.

33. Производство сжатых и сжиженных продуктов разделения.

34. Производство технического саломаса (с получением водорода неэлектролитическим способом).

35. Производство парфюмерии.

36. Производство искусственной кожи на основе поливинилхлоридных и других смол без применения летучих органических растворителей.

37. Производство эпихлоргидрина.

38. Производство сжатого азота, кислорода.

39. Производство кормовых дрожжей.

40. Предприятия по переработке нефтепродуктов на установках с паровым испарением и производительностью не более 0,5 т/час по перерабатываемому сырью.

Класс IV — санитарно-защитная зона 100 м

1. Производство тукосмесей.

2. Производство по переработке фторопластов.

3. Производство бумаги из готовой целлюлозы и тряпья.

4. Производство глицерина.

5. Производства галалита и других белковых пластиков (аминопласты и др.).

6. Производство эмалей на конденсационных смолах.

7. Производство мыла.

8. Производства солеваренные и солеразмольные.

9. Производство фармацевтических солей калия (хлористого, сернокислого, поташа).

10. Производство минеральных естественных (мела, охры и др.) красок.

11. Производство дубильного экстракта.

12. Заводы полиграфических красок.

13. Производство фотохимическое (фотобумага, фотопластинок, фото- и кинопленки).

14. Производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и склады их хранения.

15. Производство олифы.

16. Производство стекловолокна.

17. Производство медицинского стекла (без применения ртути).

18. Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование).

19. Производство полиуретанов.

Класс V — санитарно-защитная зона 50 м

1. Производство готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих).

2. Производство бумаги из макулатуры.

3. Фабрики химической чистки одежды мощностью свыше 160 кг/сутки.

4. Производство изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая обработка).

5. Производство углекислоты и «сухого льда».

6. Производство искусственного жемчуга.

7. Производство спичек.

Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м

1. Комбинат черной металлургии с полным металлургическим циклом более 1 млн. т/год чугуна и стали.

Большие мощности требуют дополнительного обоснования необходимой сверхнормативной минимальной санитарно-защитной зоны.

2. Предприятия по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве более 3000 т/год.

3. Производство по выплавке чугуна непосредственно из руд и концентратов при общем объеме доменных печей до 1500 м3.

4. Производство стали мартеновским и конверторным способами с цехами по переработке отходов (размол томасшлака и т.п.).

5. Производство по выплавке цветных металлов непосредственно из руд и концентратов (в т.ч. свинца, олова, меди, никеля).

6. Производство алюминия способом электролиза расплавленных солей алюминия (глинозема).

7. Производство по выплавке спецчугунов; производство ферросплавов.

8. Предприятия по агломерированию руд черных и цветных металлов и пиритных огарков.

9. Производство глинозема (окиси алюминия).

10. Производство ртути и приборов с ртутью (ртутных выпрямителей, термометров, ламп и т.п.).

11. Коксохимическое производство (коксогаз).

Класс II — санитарно-защитная зона 500 м

1. Производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей от 500 до 1500 м3.

2. Комбинат черной металлургии с полным металлургическим циклом мощностью до 1 млн. т/год чугуна и стали.

3. Производство стали мартеновским, электроплавильным и конверторным способами с цехами по переработке отходов (размол томасшлака и пр.) при выпуске основной продукции в количестве до 1 млн. т/год.

4. Производство магния (всеми способами, кроме хлоридного).

5. Производство чугунного фасонного литья в количестве более 100 тыс. т/год.

6. Производство по выжигу кокса.

7. Производство свинцовых аккумуляторов.

8. Производство воздушных судов, техническое обслуживание*.

9. Предприятия автомобильной промышленности*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

10. Производство стальных конструкций.

11. Производство вагонов с литейным и покрасочным цехами.

12. Предприятия по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве от 2 до 3 тыс. т/год.

Класс III — санитарно-защитная зона 300 м

1. Производство цветных металлов в количестве от 1000 до 2000 т/год.

2. Производство по размолу томасшлака.

3. Производство сурьмы пирометаллургическим и электролитическим способами.

4. Производство чугунного фасонного литья в количестве от 20 до 100 тыс. т/год.

5. Производство цинка, меди, никеля, кобальта способом электролиза водных растворов.

6. Производство металлических электродов (с использованием марганца).

7. Производство фасонного цветного литья под давлением мощностью 10 тыс. т/год (9500 т литья под давлением из алюминиевых сплавов и 500 т литья из цинковых сплавов).

8. Производство люминофоров.

9. Метизное производство*.

10. Производство санитарно-технических изделий*.

11. Предприятия мясомолочного машиностроения*.

12. Производство шахтной автоматики*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

13. Шрифтолитейные заводы (при возможных выбросах свинца).

14. Производство кабеля голого.

15. Производство щелочных аккумуляторов.

16. Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов при отсутствии цехов химической обработки руд.

17. Судоремонтные предприятия.

18. Производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей менее 500 м3.

Класс IV — санитарно-защитная зона 100 м

1. Производство по обогащению металлов без горячей обработки.

2. Производство кабеля освинцованного или с резиновой изоляцией.

3. Производство чугунного фасонного литья в количестве от 10 до 20 тыс. т/год.

4. Предприятия по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве до 1000 т/год.

5. Производство тяжелых прессов*.

6. Производство машин и приборов электротехнической промышленности (динамомашин, конденсаторов, трансформаторов, прожекторов и т.д.) при наличии небольших литейных и других горячих цехов.

7. Производство приборов для электрической промышленности (электроламп, фонарей и т.д.) при отсутствии литейных цехов и без применения ртути.

8. Предприятия по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена*.

9. Производство координатно-расточных станков.

10. Производство металлообрабатывающей промышленности с чугунным, стальным (в количестве до 10 тыс. т/год) и цветным (в количестве до 100 т/год) литьем, без литейных цехов*.

11. Производство металлических электродов.

12. Шрифтолитейные заводы (без выбросов свинца).

13. Полиграфические комбинаты.

14. Фабрика офсетной печати*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

15. Типографии с применением свинца.

16. Машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской без литья.

Класс V — санитарно-защитная зона 50 м

1. Производство котлов.

2. Предприятия пневмоавтоматики*.

3. Предприятие металлоштамп*.

4. Предприятие сельхоздеталь*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

5. Типографии без применения свинца (офсетный, компьютерный набор).

Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м

1. Производство цемента (портланд-шлакопортланд-пуццолан-цемента и др.), а также местных цементов (глинитцемента, роман-цемента, гипсошлакового и др.).

2. Производство магнезита, доломита и шамота с обжигом в шахтных, вращающихся и др. печах.

3. Производство асбеста и изделий из него.

Класс II — санитарно-защитная зона 500 м

1. Производство асфальтобетона на стационарных заводах.

2. Производство гипса (алебастра).

3. Производство извести (известковые заводы с шахтными и вращающимися печами).

Класс III — санитарно-защитная зона 300 м

1. Производство художественного литья и хрусталя.

2. Производство стеклянной ваты и шлаковой шерсти.

3. Производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка.

4. Производство толя и рубероида.

5. Производство ферритов.

6. Производство строительных полимерных материалов.

7. Производство кирпича (красного, силикатного), керамических и огнеупорных изделий.

8. Пересыпка сыпучих грузов крановым способом.

9. Домостроительный комбинат.

10. Производство железобетонных изделий (ЖБК, ЖБИ).

11. Производство искусственных заполнителей (керамзита и др.).

12. Производство искусственных камней.

13. Элеваторы цементов и других пылящих строительных материалов.

14. Производство строительных материалов из отходов ТЭЦ.

15. Производство бетона и бетонных изделий.

16. Производство фарфоровых и фаянсовых изделий.

18. Карьеры гравия, песка, глины.

19. Предприятия по обработке естественных камней.

20. Предприятия по добыче камня не взрывным способом.

21. Производство гипсовых изделий.

22. Производство фибролита, камышита, соломита, дифферента и др.

23. Производство строительных деталей*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

24. Битумные установки

Класс IV — санитарно-защитная зона 100 м

1. Производство глиняных изделий.

2. Стеклодувное, зеркальное производство, шлифовка и травка стекол.

3. Механическая обработка мрамора.

4. Бетонно-растворный узел.

Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м

1. Лесохимические комплексы (производство по химической переработке дерева и получение древесного угля).

Класс II — санитарно-защитная зона 500 м

1. Производство древесного угля (углетомильные печи).

Класс III — санитарно-защитная зона 300 м

1. Предприятия по консервированию дерева (пропиткой).

2. Предприятия по производству шпал и их пропитке*.

3. Производство изделий из древесной шерсти: древесностружечных плит, древесноволокнистых плит, с использованием в качестве связующих синтетических смол.

4. Деревообрабатывающее производство*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

Класс IV — санитарно-защитная зона 100 м

1. Производство хвойно-витаминной муки хлорофилло-каротиновой пасты, хвойного экстракта.

2. Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных стандартных изделий*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

3. Судостроительные верфи для изготовления деревянных судов (катеров, лодок).

4. Производство древесной шерсти.

5. Сборка мебели с лакировкой и окраской.

Класс V — санитарно-защитная зона 50 м

1. Производство обозное.

2. Производство бондарных изделий из готовой клепки.

3. Производство рогожно-ткацкое.

4. Предприятия по консервированию древесины солевыми и водными растворами (без солей мышьяка) с суперобмазкой.

5. Сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски.

Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м

1. Предприятия по первичной обработке хлопка с устройством цехов по обработке семян ртутно-органическими препаратами.

Класс II — санитарно-защитная зона 500 м

1. Предприятия по первичной обработке растительного волокна: хлопка, льна, конопли, кендыря.

2. Производство искусственной кожи и пленочных материалов, клеенки, пласткожи с применением летучих растворителей.

3. Предприятия по химической пропитке и обработке тканей сероуглеродом.

Класс III — санитарно-защитная зона 300 м

1. Предприятия по непрерывной пропитке тканей и бумаги масляными, масляно-асфальтовыми, бакелитовыми и другими лаками.

2. Предприятия по пропитке и обработке тканей (дерматина, гранитоля и т.п.) химическими веществами, за исключением сероуглерода.

3. Производство поливинилхлоридных односторонне армированных пленок, пленок из совмещенных полимеров, резин для низа обуви, регенерата с применением растворителей.

4. Прядильно-ткацкое производство*.

5. Производство обуви с капроновым и др. литьем*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

6. Предприятия отбельные и красильно-аппретурные.

Класс IV — санитарно-защитная зона 100 м

1. Производство пряжи и тканей из шерсти, хлопка, льна, а также в смеси с синтетическими и искусственными волокнами при наличии красильных и отбельных цехов.

2. Производство галантерейно-кожевенного картона с отделкой полимерами с применением органических растворителей.

3. Пункты по приемке хлопка-сырца.

4. Швейная фабрика*.

5. Чулочное производство*.

6. Производство спортивных изделий*.

7. Ситценабивное производство*.

8. Производство фурнитуры*.

9. Производство обуви*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

Класс V — санитарно-защитная зона 50 м

1. Предприятия котонинные.

2. Предприятия коконо-разварочные и шелкоразмоточные.

3. Предприятия меланжевые.

4. Предприятия пенько-джутокрутильные, канатные, шпагатные, веревочные и по обработке концов.

5. Производство искусственного каракуля.

6. Производство пряжи и тканей из хлопка, льна, шерсти при отсутствии красильных и отбельных цехов.

7. Предприятия трикотажные и кружевные.

8. Шелкоткацкое производство.

9. Производство ковров.

10. Производство обувных картонов на кожевенном и кожевенно-целлюлозном волокне без применения растворителей.

11. Шпульно-катушечное производство*.

12. Производство обоев*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

13. Предприятия по мелкосерийному выпуску обуви из готовых материалов с использованием водорастворимых клеев.

Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м

1. Заводы клееварочные, изготовляющие клей из остатков кожи, полевой и свалочной кости и других животных отходов.

2. Производство технического желатина из полевой загнившей кости, мездры, остатков кожи и других животных отходов и отбросов с хранением их на складе.

3. Утильзаводы по переработке павших животных, рыбы, их частей и других животных отходов и отбросов (превращение в жиры, корм для животных, удобрения и т.д.).

4. Производства костеобжигательные и костемольные.

Класс II — санитарно-защитная зона 500 м

1. Предприятия салотопенные (производство технического сала).

Класс III — санитарно-защитная зона 300 м

1. Центральные склады по сбору утильсырья.

2. Предприятия по обработке сырых меховых шкур животных и крашению (овчинно-шубные, овчинно-дубильные, меховые), производство замши, сафьяна.

3. Предприятия по обработке сырых кож животных: кожевенно-сыромятные, кожевенно-дубильные (производство подошвенного материала, полувала, выростки, опойки) с переработкой отходов.

4. Производство скелетов и наглядных пособий из трупов животных.

5. Комбикормовые заводы (производство кормов для животных из пищевых отходов).

Класс IV — санитарно-защитная зона размером 100 м

1. Предприятия по мойке шерсти.

2. Склады временного хранения мокросоленых и необработанных кож.

3. Предприятия по обработке волоса, щетины, пуха, пера, рогов и копыт.

4. Производство валяльное и кошмо-войлочное.

5. Производство лакированных кож.

6. Производства кишечно-струнные и кетгутовые.

Класс V — санитарно-защитная зона размером 50 м

1. Производство изделий из выделанной кожи.

2. Производство щеток из щетины и волоса.

3. Валяльные мастерские.

Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м

2. Мясокомбинаты и мясохладобойни, включая базы предубойного содержания скота в пределах до трехсуточного запаса скотосырья.

Класс II — санитарно-защитная зона 500 м

1. Предприятия по вытапливанию жира из морских животных.

2. Предприятия кишечно-моечные.

3. Станции и пункты очистки и промывки вагонов после перевозки скота (дезопромывочные станции и пункты).

4. Предприятия свеклосахарные.

5. Производство альбумина.

6. Производство декстрина, глюкозы и патоки.

Класс III — санитарно-защитная зона 300 м

1. Рыбные промыслы.

2. Бойни мелких животных и птиц, а также скотоубойные предприятия мощностью 50 — 500 тонн в сутки.

3. Производство пива, кваса и безалкогольных напитков*.

4. Мельницы производительностью более 2 т/час, крупоружки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы.

5. Предприятия по варке товарного солода и приготовлению дрожжей.

6. Предприятия табачно-махорочные (табачно-ферментационные, табачные и сигаретно-махорочные фабрики).

7. Предприятия по производству растительных масел.

8. Заводы по розливу природных минеральных вод с выделением пахучих веществ*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

9. Рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия с утильцехами (без коптильных цехов).

10. Сахарорафинадные заводы.

11. Мясоперерабатывающие заводы, фабрики.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

13. Сыродельные предприятия.

14. Предприятия мясорыбокоптильные методом холодного и горячего копчения.

Класс IV — санитарно-защитная зона 100 м

2. Предприятия кофеобжарочные.

3. Производство олеомаргарина и маргарина.

4. Производство пищевого спирта.

5. Кукурузно-крахмальные, кукурузно-паточные заводы.

6. Производство крахмала.

7. Заводы первичного виноделия.

8. Производство столового уксуса.

9. Молочные и маслобойные заводы (животные масла)*.

10. Мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час.

11. Кондитерские фабрики, предприятия производительностью более 0,5 т/сутки.

12. Хлебозаводы и хлебопекарные предприятия производительностью более 2,5 т/сутки.

13. Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью более 600 тонн.

14. Ликероводочные заводы*.

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

Класс V — санитарно-защитная зона 50 м

1. Чаеразвесочные фабрики.

2. Овоще-, фруктохранилища.

3. Заводы коньячного спирта.

4. Макаронные фабрики.

5. Колбасные фабрики.

6. Малые предприятия и цехи малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока — до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий — до 2,5 т/сутки, рыбы — до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки.

7. Фабрики пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно-базовые столовые.

8. Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью до 600 тонн.

9. Производство виноградного сока.

10. Производство фруктовых и овощных соков.

11. Предприятия по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению).

12. Предприятия по доготовке и розливу вин.

13. Предприятия по производству безалкогольных напитков на основе концентратов и эссенций.

14. Предприятия по производству майонезов.

15. Предприятия по производству пива (без солодовен).

Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м

1. Производство белково-витаминных концентратов из углеводородов (парафинов нефти, этанола, метанола, природного газа).

2. Предприятия, использующие в производстве микроорганизмы 1 — 2 группы патогенности.

Класс II — санитарно-защитная зона 500 м

1. Производство кормового бацитрацина.

2. Производство кормовых аминокислот методом микробиологического синтеза.

3. Производство антибиотиков.

4. Производство кормовых дрожжей, фурфурола и спирта из древесины и сельскохозяйственных отходов методом гидролиза.

5. Производство ферментов различного назначения с поверхностным способом культивирования.

6. Производство пектинов из растительного сырья.

Класс III — санитарно-защитная зона 300 м

1. Производство пищевых дрожжей.

2. Производство биопрепаратов (трихограмм и др.) для защиты сельскохозяйственных растений.

3. Производство средств защиты растений методом микробиологического синтеза.

4. НИИ, предприятия микробиологического профиля.

5. Производство вакцин и сывороток.

Класс IV — санитарно-защитная зона 100 м

1. Производство ферментов различного назначения с глубинным способом культивирования.

Источник

Вид на Красную площадь, окутанную пеленой дыма. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Вид на Красную площадь, окутанную пеленой дыма. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Марсель в жарку погоду. Фото: unsplash.com

Марсель в жарку погоду. Фото: unsplash.com