Кальциноз: что это такое, как лечить?

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Что значит кальциноз? Это образование скоплений нерастворимых кальциевых солей там, где их наличие не предусмотрено ни с анатомической точки зрения, ни с физиологической, то есть вне костей.

Среди всех биогенных макроэлементов человеческого организма доля кальция – в форме кристаллов гидроксилапатита костной ткани – самая значительная, хотя кровь, клеточные мембраны и внеклеточная жидкость тоже содержат кальций.

И если уровень данного химического элемента значительно повышен, то развивается кальциноз – нарушение минерального обмена (код Е83 по МКБ-10).

Код по МКБ-10

Причины кальциноза

Метаболизм кальция – многоступенчатый биохимический процесс, и на сегодняшний день ключевые причины кальциноза, как одной из разновидностей нарушения минерального обмена, определены и систематизированы. Но, с учетом тесной взаимосвязи всех протекающих в организме обменных процессов, в клинической эндокринологии принято одновременно рассматривать и патогенез отложения кальцинатов (или кальцификатов).

Первостепенной причиной известковой дистрофии признана перенасыщенность крови кальцием – гиперкальциемия, этиологию которой связывают с повышенным остеолизом (разрушением костной ткани) и высвобождением кальция из костного матрикса.

Из-за гиперкальциемии, а также гипертиреоза или патологий паращитовидных желез сокращается выработка щитовидной железой кальцитонина, который регулирует содержание кальция, угнетая его выведение из костей. Предполагается, что именно наличие скрытых проблем со щитовидной железой у женщин в период постменопаузы – в совокупности со снижением уровня эстрогенов, удерживающих кальций в костях – появляются внекостные кальциевые отложения, то есть развивается кальциноз при остеопорозе.

Есть и другие патологические состояния, которые заставляют кальциевые соли концентрироваться в неположенных местах. Так, у пациентов с первичным гиперпаратиреозом, гиперплазией паращитовидных желез или их гормонально активной опухолью синтез паратиреоидного гормона (паратгормона или ПТГ) возрастает, в результате чего подавляется действие кальцитонина, а уровень кальция в плазме крови, как и деминерализация костей, повышается.

Необходимо учитывать важность фосфора в метаболизме кальция, потому что нарушение пропорций содержания этих макроэлементов в организме ведет к гиперфосфатемии, которая усиливает образование «залежей кальция» и в кости, и в мягких тканях, и в кровеносных сосудах. А перенасыщение кальциевыми солями паренхимы почек приводит к почечной недостаточности и развитию нефрокальциноза.

Механизм повышенного остеолиза с выходом фосфата и карбоната кальция из костных депо при наличии раковых опухолей любой локализации объясняют так называемым паранеопластическим синдромом: рост злокачественных неоплазий сопровождается гиперкальциемией, так как мутировавшие клетки способны продуцировать полипептид, по действию подобный паратгормону.

Общеизвестно, что патогенез образования кальциевых солей может быть обусловлен избытком витамина D, с которым в эндокринологии связывают увеличение синтеза 1,25-дигидрокси-витамина D3 – кальцитриола, активно участвующего процессе метаболизма кальция и фосфора. Причастны к развитию известковой дистрофии гипервитаминоз витамина А, приводящий к остеопорозу, а также дефицит поступающего с пищей витамина K1 и эндогенного витамина K2.

При отсутствии эндокринных патологий содержание в плазме крови общего кальция не выходит за пределы физиологической нормы, и тогда причины кальциноза иные, обусловленные местными факторами. В их числе осаждение фосфата кальция на мембранах органоидов поврежденных, атрофированных, ишемизированных или погибших клеток, а также повышение уровня рН жидкости межклеточного пространства из-за активизации щелочных гидролитических ферментов.

Например, процесс обызвествления в случае атеросклероза сосудов представляется так. Когда осевший на стенке сосуда холестерин покрывается оболочкой, формирующейся из гликопротеиновых соединений эндотелия, образуется холестериновая бляшка. И это классический атеросклероз. Когда же ткани оболочки атероматозной бляшки начинают «пропитываться» солями кальция и затвердевают, это уже атерокальциноз.

Далеко не последнее место в этиологии нарушения кальциевого обмена отводится сдвигу водородного показателя кислотности крови (pH) в щелочную сторону при частичной дисфункции физико-химической буферной системы крови (бикарбонатной и фосфатной), поддерживающей кислотно-щелочное равновесие. Одной из причин его нарушения, приводящего к алкалозу, признан синдром Бернетта, который развивается у тех, кто употребляет много содержащих кальций продуктов, принимая от изжоги или гастрита пищевую соду или нейтрализующие кислоту желудочного сока антациды, адсорбирующиеся в ЖКТ.

Считается, что любое из названных выше эндокринных нарушений усугубляет чрезмерное поступление кальция с пищевыми продуктами. Однако, как утверждают исследователи Harvard University, до сих пор нет веских подтверждений того, что кальций пищи повышает вероятность кальцификации тканей, поскольку не вызывает стойкого повышения уровня Са в крови.

Источник

Витамины при кальцинозе аорты

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава РФ, Москва, Россия

Проблема кальциноза при коронарной болезни сердца: вопросы диагностики, прогноза и выбора лечения

Журнал: Кардиологический вестник. 2018;13(4): 4-10

Майоров Г. Б., Курбанов С. К., Власова Э. Е., Галяутдинов Д. М., Васильев В. П., Ширяев А. А., Акчурин Р. С. Проблема кальциноза при коронарной болезни сердца: вопросы диагностики, прогноза и выбора лечения. Кардиологический вестник. 2018;13(4):4-10. https://doi.org/10.17116/Cardiobulletin2018130414

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Кальциноз коронарных артерий (ККА) широко распространен у пациентов с ишемической болезнью сердца и связан с серьезными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями. Кальциноз является маркером наличия атеросклероза и его прогрессирования, играет важную роль в процессе стабилизации атеросклеротической бляшки. Данный обзор включает исследования, описывающие патогенез, диагностику коронарного кальциноза, а также результаты прямой реваскуляризации миокарда у пациентов с коронарной болезнью, сопровождающейся кальцинозом; есть потребность в накоплении данных об отдаленных результатах коронарного шунтирования у этой категории больных. В настоящее время не существует общепринятого медикаментозного лечения ККА.

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава РФ, Москва, Россия

Введение

Около 1/3 пациентов, направленных на инвазивное лечение ишемической болезни сердца (ИБС), имеют выраженный кальциноз коронарных артерий (ККА) [1]. Установлено, что кальцификация артерий сердца чаще выявляется при распространенном, многососудистом поражении в старшей возрастной группе, в особенности при сочетанных поражениях в других сосудистых бассейнах, т. е. рассматривается как маркер более тяжелого, распространенного атеросклеротического процесса.

Проведение чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) у пациентов с выраженным ККА имеет определенные технические сложности и ассоциировано с более частыми неблагоприятными результатами, такими как рестеноз стента, тромбоз стента и развитие сердечно-сосудистых осложнений — как перипроцедурных, так и отдаленных [2, 3]. Операция коронарного шунтирования (КШ) позволяет восстановить кровоток в коронарных сосудах в обход пораженных кальцифицированных сегментов. Таким образом, применение КШ ожидаемо может быть одинаково эффективным при стенотическом поражении любой морфологии. Однако прогностическое значение ККА у пациентов, перенесших КШ, мало изучено; имеющиеся работы не дают окончательных выводов в силу небольшого числа исследуемых пациентов и короткого периода наблюдения [4].

Цель настоящего обзора — систематизация данных о патогенезе кальциноза коронарных артерий, методах его диагностики, описание современных техник инвазивного лечения и анализ их ближайших и отдаленных результатов.

Материал и методы

Проведен анализ литературы в поисковых системах Pubmed, GoogleScholar, Scopus и РИНЦ cписком ключевых слов «coronary artery calcification», «coronary artery calcification score», «кальциноз коронарных артерий», «кальциевый индекс». В данный обзор включена 51 работа по исследованиям, проведенным с 1990 по 2016 г., в которых описывались использование различных шкал для оценки степени тяжести поражения коронарных артерий, а также исследования, в которых изучались результаты прямой реваскуляризации миокарда при кальцинозе коронарных артерий.

Патогенез кальциноза коронарных артерий

Долгое время считалось, что механизмы развития ККА представляют собой пассивный дегенеративный процесс и некую конечную стадию атеросклероза, что подтверждалось корреляцией степени кальциноза с возрастом пациента [5]. Современные исследователи склоняются к тому, что кальциноз артерий является активным процессом, в основе которого лежат механизмы, регулирующие обмен кальция, в частности механизмы роста и формирования костей [6]. Существует концепция, рассматривающая атеросклероз как хронический воспалительный процесс, индуцирующий остеогенную дифференцировку гладкомышечных клеток сосудов (ГМКС), которая приводит к ККА [7]. Не вызывает сомнений, что кальцификация бляшек начинается уже на стадии формирования липидных полос и только прогрессирует на всех остальных этапах атерогенеза. В настоящее время считается, что механизм кальциноза коронарных артерий аналогичен процессу формирования костной ткани.

Существует два признанных морфологических типа ККА: атеросклеротическая кальцификация с преимущественным поражением интимы и кальциноз медиального слоя артерий. При первом типе происходит индукция остеогенной дифференциации ГМКС медиаторами воспаления и липидами атеросклеротических бляшек [7]. Развитие событий по второму сценарию ассоциировано с преклонным возрастом, диабетом и хроническим заболеванием почек (ХЗП). Ранее считавшийся доброкачественным процессом, кальциноз медии способствует повышению артериальной жесткости, что увеличивает риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [8]. Кальциноз коронарных артерий в том и другом варианте приводит к снижению эластичности стенки артерии, патологическим вазомоторным ответам и нарушению перфузии миокарда [9].

Известно, что бляшка, имеющая кальцинированную покрышку, намного более устойчива и резистентна к разрывам, чем «мягкая» бляшка и даже нормальная сосудистая стенка [10]. По-видимому, такой вывод применим только в случае гомогенной кальцификации. Согласно отдельным исследованиям, у пациентов при остром коронарном синдроме выявляются множественные мелкие включения кальция, называемые «пестрыми» или «пятнистыми», тогда как при хроническом течении ИБС определяются более крупные и равномерные кальцинаты [11]. Считается, что зона, образующаяся между кальцинированной покрышкой и некальцинированной сосудистой стенкой, является зоной потенциального разрыва [12]. При проведении ЧКВ высока вероятность развития диссекции именно в такой зоне; описано, что большие бляшки с явной «пятнистой» кальцификацией имеют тенденцию к разрыву [13].

В развитии кальциноза играют роль остеопонтин, остеопротегерин, RANKL, фетуин-А, костные морфогенетические белки. Все эти вещества вырабатываются в сосудистой стенке в процессе прогрессирования атеросклероза; доказано их участие в регуляции кальцификации бляшки. В ряде исследований выявлена связь уровня остеопонтина с уровнем коронарного кальция, измеренным с помощью мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) [14]; предложено рассматривать остеопонтин как независимый фактор риска сердечно-сосудистых событий. Показано, что остеопонтин и костный морфогенетический белок 7-го типа определяют дифференциацию ГМКС в остеобластоподобные клетки и индуцируют процессы отложения кальция в стенке сосудов, а остеопротегерин играет ингибиторную роль в сосудистой кальцификации [15—17]. В норме между регуляторами кальцификации существует баланс, а ККА может развиваться при нарушении баланса в пользу индукторов. Точные механизмы этого процесса еще предстоит изучить.

Распространенность кальциноза коронарных артерий

Распространенность ККА зависит от возраста и пола. По данным большинства авторов, в возрастной категории старше 70 лет ККА встречается более чем у 90% мужчин и более чем у 67% женщин [18]. Высокий риск развития ККА отмечается у пациентов с высоким индексом массы тела, повышенным артериальным давлением, дислипидемией, гипергликемией, семейной предрасположенностью, ХЗП, высоким уровнем фибриногена и повышенным уровнем С-реактивного белка [19], т. е. при всех общепризнанных факторах рисках атеросклероза.

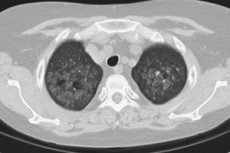

Компьютерная томография (КТ) является основой неинвазивной диагностики ККА; метод способен количественно оценивать кальциноз и обладает высокой чувствительностью и специфичностью. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) основана на измерении и компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения по плотности тканей. Для количественной оценки степени ККА используется расчетный показатель — кальциевый индекс (КИ). КИ коррелирует с тяжестью коронарного атеросклероза, наличием гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий и риском развития коронарных осложнений [20]. Используется подсчет КИ по методике, предложенной в 1990 г. A. Agatston и соавт. [21]: КИ вычисляют путем умножения площади кальцинированного поражения коронарной артерии на условный фактор плотности. Фактор плотности вычисляют по пиковой плотности зоны кальциноза, выражаемой в единицах Хаунсфилда (G. Hounsfield) — HU. Он принимается за 1 ед. для кальцинатов плотностью 130—199 HU, за 2 ед. — для кальцинатов плотностью 200—299 HU, за 3 ед. — для кальцинатов плотностью 300—399 HU и за 4 ед. — для кальцинатов плотностью 400 HU и более. Так, например, при выявлении кальцината площадью 6 мм 2 с пиковой плотностью 265 HU КИ составит 12 ед. (6×2), а для кальцината той же площади, но с пиковой плотностью 432 HU — уже 24 ед. (6×4). Суммарный К.И. вычисляется как сумма индексов, определенных на всех томографических срезах. Также предложены алгоритмы подсчета объемного КИ и подсчета массы фосфата кальция [22]. American College of Cardiology и American Heart Association (2010 г.) считают целесообразным неинвазивно измерять степень ККА для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний у бессимптомных пациентов с промежуточным риском (10-летний риск 10—20%); класс рекомендации IIa [23].

Показано, что по мере увеличения кальциевого индекса теряется чувствительность и повышается специфичность при прогнозировании ИБС [24]. Другими словами, при тяжелом кальцинозе коронарных артерий и очень высоком КИ детализировать топографию поражения и его степень становится сложно. Исходя из этого, Z. Qian и соавт. предложили отдельные методики оценки кальциноза атеросклеротических бляшек (lesion-specificscore) и коронарных артерий (vessel-specificscore) как дополнение к уже существующей шкале по Agatston. Использование lesion-specific and vessel-specific calcium score увеличивает чувствительность исследования (при 80% специфичности), что превосходит традиционный показатель шкалы Agatston при прогнозировании ИБС [25].

Коронарная ангиография обладает более низкой чувствительностью по сравнению с КТ-сканированием при определении ККА, но в то же время обладает высокой специфичностью. По данным ангиографии ККА оценивается с использованием следующих критериев: 1) оценка кальциноза целевого сосуда по 4-балльной шкале (0 — нет кальциноза, 1 — едва заметный кальциноз, 2 — легко визуализируемый, умеренный кальциноз и 3 — тяжелый кальциноз), 2) глубина кальциноза после введения контраста (поверхностный при кальцинозе ближе к просвету сосуда, глубокий — при кальцинозе ближе к адвентиции), 3) определяется ли ККА достоверно в двух и более ортогональных проекциях и 4) определяется ли ККА на участках, отличных от целевого сосуда [26].

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) — более точный метод диагностики коронарных артерий, чем ангиография, с высокой чувствительностью (90—100%) и специфичностью (99—100%). Кальцинированная бляшка при ВСУЗИ представляет собой эхогенную тень с акустическим затемнением, а степень кальциноза может быть оценена несколькими показателями. В соответствии с диапазоном кальцифицированного поражения по ВСУЗИ выделяют 4 класса: класс 1 (угол кальцинированного поражения от 0 до 90°), класс 2 (угол ККА от 91 до 180°), класс 3 (угол ККА от 181 до 270°) и класс 4 (угол ККА от 271 до 360°). Расположение кальция определяется как поверхностное (присутствует в интимальном слое), глубокое (присутствует в медиально-адвентициальном слое) и смешанное. Кальциевые депозиты оцениваются в самой толстой атеросклеротической бляшке [27].

Оптическая когерентная томография (ОКТ) является оптическим аналогом внутрисосудистого ультразвука; она также обладает высокой чувствительностью и специфичностью для идентификации ККА. Различие в физическом принципе действия двух данных методов заключается в том, что при ОКТ для исследования биологических тканей используется не акустическая волна, а излучение инфракрасного света с длиной волны около 1300 нм. Однако разрешение ОКТ (до 10—20 мкм) примерно в 10 раз выше, чем у ВСУЗИ (до 100—150 мкм), что позволяет дифференцировать интиму, медию и адвентицию. H. Yabushita и соавт. [28] при анализе данных ОКТ описали специфические особенности каждого типа атеросклеротической бляшки: фиброзная бляшка характеризуется однородной областью высокого сигнала с низким затуханием, кальцинированная — хорошо очерченной областью с низким уровнем сигнала и четкими границами и богатая липидами бляшка — областью с низким сигналом и диффузными границами. Несмотря на высокое разрешение, у ОКТ есть ряд недостатков, которые могут создать проблему при измерении площади кальцификации и визуализации глубоких сосудистых структур. Так, максимальная глубина проникновения сигнала составляет 1—2 мм (у ВСУЗИ — до 4—8 мм), а абсорбция гемоглобином и рассеивание на эритроцитах ведут к сильному затиханию сигнала [29].

Таким образом, сегодня в распоряжении клиницистов есть диагностические инструменты, позволяющие оценить кальциноз коронарных артерий и качественно, и количественно. Однако надо признать, что удобные и неинвазивные методы пригодны в большей степени для скрининга коронарной болезни. Для детальной же оценки, включающей протяженность кальциноза, вовлечение дистальных сегментов артерии, требуются дорогостоящая инвазивная методика и, возможно, сопоставление ее данных с данными, полученными интраоперационно.

Чрескожное коронарное вмешательство

Коронарный кальциноз повышает вероятность развития осложнений ангиопластики и поэтому зачастую является причиной отказа от ее выполнения [30]. Давление, оказываемое на стенку сосуда при раздувании баллона, может оказаться неравномерным по причине различной степени выраженности кальциноза; это увеличивает риск диссекции, острой окклюзии сосуда, возможность последующего рестеноза и развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [31]. Выраженный ККА создает сложности при доставке устройства, повышает риск эмболизации сосуда, что в свою очередь приводит к увеличению частоты перипроцедурного ИМ [32].

С внедрением голометаллических стентов (ГМС) ранняя и долгосрочная выживаемость улучшилась. Однако неполное раскрытие стента, асимметричное раскрытие, некорректная установка или смещение стента, наблюдавшиеся при выраженном ККА, повышали риск рестеноза и тромбоза стента [33].

Использование стентов с лекарственным покрытием (СЛП) оказалось более эффективным. Согласно результатам исследования TAXUS-IV, у пациентов с кальцинированными поражениями частота развития ишемии в бассейне целевого сосуда в течение 1 года была на 56% ниже при применении СЛП по сравнению с ГМС (5,1% против 11,9%, p=0,09), однако у пациентов с некальцинированными коронарными артериями это различие оказалось существенно большим (на 75% ниже и 4,3% против 15,7%, p

Источник