Хронический лимфолейкоз

В.Э. БОТВИНОВСКИЙ, главный гематолог города.

История изучения хронического лимфолейкоза начинается с 1856 года, когда Р. Вирхов впервые связал увеличение периферических лимфоузлов, селезенки с изменениями в анализе крови (лейкоцитозом, лимфоцитозом). В 1903 году впервые было сделано детальное описание клинической картины хронического лимфолейкоза. В 1975 году К. Раи предложил первую схему стадирования болезни. И только в 1990 году после непрерывного ряда исследований было предложено объяснение особенностей течения этого заболевания и разработана схема лечения в зависимости от характера течения болезни у каждого конкретного больного.

Хронический лимфолейкоз — наиболее частый вид лейкоза. Средний возраст больных на момент установления диагноза составляет 65 лет, однако у 10 — 15 процентов больных заболевание возникает до 50 лет. Чаще заболевают мужчины, чем женщины (3,9 случая у мужчин и 2 случая у женщин на 100000 населения).

Причина хронического лимфолейкоза до настоящего времени остается неизвестной. Факторы внешней среды, такие как ионизирующая радиация, химические агенты (бензол и растворители в производстве резиновых изделий), лекарственные препараты, не играют явной роли в развитии этого заболевания. Хронический лимфолейкоз чаще встречается у родственников первой степени родства — отмечается не только более молодой возраст выявления болезни, но и большой процент других первичных опухолей. К сожалению, выздоровление при этом заболевании невозможно. Продолжительность жизни больных колеблется в очень широких пределах — в среднем 75 месяцев.

Клиническая картина хронического лимфолейкоза весьма разнообразна. Около 40 — 60 процентов пациентов выявляется при отсутствии симптомов, связанных с болезнью, даже с очень высоким числом циркулирующих в крови лейкоцитов (до 100 тысяч и более). Часто наличие увеличенных лимфатических узлов или повышение числа лейкоцитов при медицинском осмотре является единственной причиной предположить диагноз хронического лимфолейкоза. При осмотре обычно выявляются плотные, безболезненные и подвижные лимфатические узлы, увеличение селезенки, печени. Лимфатические узлы постепенно увеличиваются в размерах, в первую очередь на шее, в подмышечных впадинах, затем в процесс вовлекаются узлы средостения, брюшной полости, паховой области.

У пациентов могут наблюдаться общие для всех лейкозов неспецифические проявления — слабость, утомляемость, ночная потливость, лихорадка, инфекционные и аутоиммунные болезни. Могут встречаться механические нарушения вследствие сдавливания опухолью (нарушения дыхания вследствие сдавления дыхательных путей). При диагностике у 15 процентов больных лимфолейкозом изначально выявляются признаки поражения костного мозга — выраженное снижение уровня гемоглобина (менее 11 г/л), тромбоцитов (менее 100 тысяч). Течение заболевания нередко осложняется присоединением аутоиммунных расстройств (гемолитическая анемия, тромбоцитопения), присоединением инфекций, появлением других опухолей.

При исследовании костного мозга выявляется увеличение лимфоцитов в миелограмме (свыше 30 процентов). Этот признак надежен для диагностики хронического лимфолейкоза. При проведении трепанобиопсии (исследование костного мозга, взятого из крыла тазовой кости) выявляется характерное диффузное разрастание лимфоидных клеток. Наиболее современным методом диагностики хронического лимфолейкоза является иммунофенотипирование клеток крови (исследуется венозная кровь). Данное исследование позволяет установить диагноз на ранней стадии с высоким уровнем достоверности.

Выделяется несколько форм течения хронического лимфолейкоза. При доброкачественной форме отмечается очень медленное, заметное лишь на протяжении 2 — 3 лет нарастание уровня лейкоцитов, редко превышающее 20 — 30 тысяч. Увеличение селезенки, периферических лимфоузлов или отсутствует, или минимальное. Больные с данной формой заболевания длительно обходятся без назначения химиотерапевтических препаратов либо им назначается сдерживающая программа лечения. Срок жизни сопоставим с общим в популяции.

Прогрессирующая форма характеризуется бурным ростом периферических лимфоузлов, селезенки, печени в течение нескольких месяцев. Уровень лейкоцитов в анализе крови достигает 100 — 200 тысяч и выше. При прогрессирующей форме лимфолейкоза больные нуждаются в интенсивной полихимиотерапии в условиях гематологического отделения с последующим переходом на постоянную поддерживающую амбулаторную терапию.

Селезеночная форма отличается изолированным ростом размеров селезенки при нормальных размерах периферических лимфоузлов и умеренном повышении уровня лейкоцитов в анализе крови. Основным методом лечения является хирургический — удаление селезенки с последующим проведением химиотерапии.

Опухолевая форма хронического лимфолейкоза отличается очень большими, образующими конгломераты лимфоузлами. Поражаются все группы лимфоузлов — периферические, внутригрудные, брюшной полости. Очень часто резко увеличены миндалины. Уровень числа лейкоцитов в анализе крови чаще невысокий — до 50 тысяч, нарастает в течение недель или месяцев. Без лечения отмечается быстрая прогрессия. При проведении 6 — 8 курсов лечения обычно удается достигнуть значительного уменьшения размеров лимфоузлов. При стабилизации процесса осуществляется переход на поддерживающее лечение. Лучевая терапия в настоящее время не используется.

Большое разнообразие методов лечения хронического лимфолейкоза, отсутствие единой схемы обусловлено выраженной неоднородностью патологии, наличием большого числа вариантов течения. На выбор программы лечения может оказывать влияние комплекс прогностических факторов. Отягощающими являются: молодой возраст (около 30 — 40 лет), раннее появление признаков интоксикации, быстрый рост опухолевой массы (лимфатические узлы, селезенка, печень), раннее снижение уровня гемоглобина, тромбоцитов в анализе крови, прогрессирующее похудание.

В настоящее время традиционный подход к терапии лимфолейкоза, где лозунг «не навреди» остается доминирующим. Нередко желание получить более ранний эффект за счет увеличения дозы препаратов, новых комбинаций лекарств таит риск развития осложнений, что при хроническом лимфолейкозе не оправданно. В связи с таким риском, с одной стороны, преимущественно пожилым возрастом больных, и возможностью существенно продлить им жизнь на нерадикальной терапии, с другой, основывается тактика сдерживающего лечения. Основная цель терапии — добиться социальной компенсации больных, сохраняя им привычный образ жизни, нередко — трудоспособность.

Основное лечение больных лимфолейкозом проводится вне стационара, где велика возможность контакта с агрессивной госпитальной инфекцией. Вопрос о госпитализации стоит при необходимости проведения курсов интенсивной химиотерапии, при подозрении на присоединение воспаления легких, подъемах температуры свыше 38 градусов, резком снижении уровня гемоглобина, тромбоцитов в анализе крови.

На ранних стадиях болезни трудоспособность у больных, не связанных с тяжелым физическим трудом, не снижается. Даже при проведении цитостатической терапии в сдерживающем режиме у большинства лиц умственного труда сохраняется возможность продолжать привычную работу.

Часто больных беспокоит вопрос о возможности отдыха на южных курортах. Следует помнить, что больным категорически запрещено пребывание на солнце. Опасна не жара, а ультрафиолетовое облучение, которое может спровоцировать наступление терминальной фазы. Но само пребывание на юге (вне летних месяцев) больным не противопоказано, равно как и купание в море.

Хочется напомнить о необходимости раннего обращения за медицинской помощью при подозрении на развитие опухолевого заболевания — раннее проведение исследования общего анализа крови, проведение УЗИ органов брюшной полости, рентгеновского исследования органов грудной клетки, поскольку своевременное выявление заболевания является залогом успешного лечения, улучшения качества жизни.

Источник

Витамины при хроническом лимфолейкозе

Основным методом лечения хронического лимфолейкоза является химиотерапия. Верификация диагноза хронического лимфолейкоза не всегда является показанием для проведения противоопухолевой терапии. В ряде случаев (обычно в дебюте заболевания) оправдана выжидательная тактика, так как доказано, что раннее начало лечения не увеличивает выживаемость больных хроническим лимфолейкозом.

Показания к началу химиотерапии:

1) синдром опухолевой интоксикации (проливные ночные поты, лихорадка выше 38 °С, снижение массы тела);

2) анемия или тромбоцитопения, обусловленные опухолевой инфильтрацией костного мозга;

3) аутоиммунная гемолитическая анемия или тромбоцитопения (при отсутствии ответа на глюкокортикостероиды);

4) выраженная лимфоаденопатия и/или спленомегалия с компрессией органов и тканей с нарушением их функций;

5) время удвоения абсолютного лимфоцитоза в периферической крови меньше 12 месяцев;

6) гипогаммаглобулинемия, сопровождающаяся рецидивирующими инфекционными осложнениями;

7) массивная лимфоцитарная инфильтрация костного мозга;

8) лейкоцитоз больше 150 • 10 9 /л;

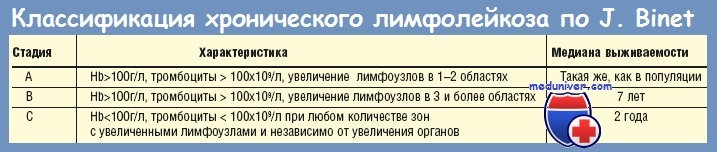

9) стадия III—IV по классификации К. Rai.

Основным препаратом для лечения хронического лимфолейкоза является хлорбутин (хлорамбуцил, лейкеран). Существует 2 основных режима назначения препарата:

1) малые дозы (0,07 мг/кг массы тела через день в течение 14 дней; курс повторяется каждые 28 дней);

2) большие дозы (0,7 мг/кг один раз в неделю).

Эффект достигается у 2/3 больных, побочное действие практически отсутствует. После получения ответа на лечение проводится поддерживающая терапия в дозе 10-15 мг 1-3 раза в неделю.

Применение хлорбутина позволяет быстро снизить количество лейкоцитов, однако уменьшение лимфатических узлов и селезенки достигается не всегда. Поэтому при преобладании в клинической картине лимфоаденопатии и спленомегалии с умеренным лейкоцитозом может использоваться комбинированная терапия хлорбутином и преднизолоном (преднизолон 30-70 мг в сутки + хлорбутин 10-20 мг в сутки) курсами по 5-14 дней с перерывами 2-4 недели.

При непереносимости хлорбутина, резистентности к препарату, а также у лиц моложе 60 лет можно применять циклофосфан в дозе 2-3 мг/кг в сутки ежедневно внутрь или 1000 мг внутривенно каждые 2 недели. Эффективность препарата сравнима с хлорбутином, однако возможны побочные эффекты (диспепсия, геморрагический цистит).

Преднизолон в дозе 30-60 мг/м2 внутрь ежедневно назначается при аутоиммунной гемолитической анемии или тромбоцитопении. После достижения эффекта доза глюкокортикостероидов постепенно уменьшается до полной отмены препарата.

При неэффективности монотерапии и прогрессировании заболевания (а в ряде случаев — и в качестве индукционного курса) возможно проведение полихимиотерапии по программам СОР (циклофосфан, винкристин, преднизолон) или CHOP (СОР+адриабластин). У пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы доза адриабластина редуцируется (программа мини-СНОР).

Непосредственный эффект комбинированного лечения хороший, однако достоверного увеличения медианы выживаемости по сравнению с пациентами, получавшими монохимиотерапию, не отмечено. Следует иметь в виду также более выраженную токсичность программ полихимиотерапии по сравнению с монотерапией.

Стандартные режимы монохимиотерапии и полихимиотерапия увеличивают продолжительность жизни больных в среднем на 2-3 года.

В последние годы в клиническую практику внедрено новое поколение цитостатических препаратов для лечения хронического лимфолейкоза — аналоги пуриновых нук-леозидов (флударабин, пентостатин, кладрибин).

Наибольшее распространение получил флударабин, который может использоваться как при резистентности к другим цитостатикам (эффективность 50-60%, частота полных ремиссий 25%), так и для первичной терапии (эффективность 80%, частота полных ремиссий 40-50%). Флударабин назначается внутривенно (болюсом или капельно) ежедневно в дозе 25 мг/м2 в течение 5 дней. В среднем необходимо проведение 6 курсов лечения с 28-дневными интервалами между ними.

Основным побочным эффектом является выраженная миелосупрессия с возможным развитием инфекционных осложнений, реже отмечаются аутоиммунная гемолитическая анемия и нейротоксичность. В целом флударабин переносится хорошо и в настоящее время рассматривается как наиболее эффективный препарат для лечения больных хроническим лимфолейкозом как в виде монотерапии, так и в сочетании с другими препаратами (чаще всего с циклофосфаном, митоксантроном и ритуксимабом).

Последние несколько лет характеризуются активным внедрением для лечения хронического лимфолейкоза моноклональных антител: анти-CD20 (Mabthera, Rituximab) и анти-CD52 (Campath-1, Alemtuzumab). Мабтера в настоящее время используется в комбинации с флударабином и алкилирующими агентами при проведении химиотерапии первой линии. При проведении химиотерапии второй линии применяются комбинация мабтеры, пентостатина и циклофосфана и другие режимы.

Анти-CD52 (Campath-1, Alemtuzumab) рекомендуется для проведения химиотерапии второй линии в виде монотерапии или в сочетании с другими цитостатиками.

Современные химиотерапевтические подходы к лечению хронического лимфолейкоза:

I. Химиотерапия 1-й линии:

— Флударабин ± ритуксимаб

— Хлорбутин ± преднизолон

— Циклофосфан ± преднизолон

— СОР (циклофосфан. винкристин, преднизолон)

— FC (флударабин, циклофосфан) ± ритуксимаб

II. Химиотерапия 2-й линии:

— Алемтузумаб

— PC (пентостатин, циклофосфан) ± ритуксимаб

— Полихимиотерапия ± ритуксимаб или алемтузумаб

В последние годы при хроническом лимфолейкозе изучается эффективность трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток и биологических методов лечения.

Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток используется у больных моложе 55 лет при наличии неблагоприятных прогностических факторов (в частности, высокого уровня ZAP-70). Этот метод лечения используется редко, так как большинство пациентов старше 60 лет и имеют большое количество сопутствующих заболеваний.

После трансплантации достоверно увеличивается общая выживаемость, однако это нивелируется высокой смертностью, обусловленной лечением. При внедрении немиелоаблативных режимов кондиционирования количество больных хроническим лимфолейкозом, которым показана трансплантация, может существенно увеличиться, а совершенствование метода позволит уменьшить количество осложнений.

В ряде случаев у больных хроническим лимфолейкозом могут применяться паллиативные методы лечения (лучевая терапия, спленэктомия, лейкоцитаферез).

Лучевая терапия используется при наличии выраженной спленомегалии или конгломерата лимфатических узлов с признаками компрессии окружающих органов.

Необходимость в спленэктомии у больных хроническим лимфолейкозом возникает редко. Показания к спленэктомии:

а) аутоиммунная гемолитическая анемия, резистентная к терапии глюкокортикостероидами и цитостатическими препаратами;

б) выраженная спленомегалия, не поддающаяся консервативным методам лечения, в том числе лучевой терапии.

Лейкоцитаферез может использоваться для профилактики и лечения лейкостаза у больных с гиперлейкоцитозом, при резистентном к терапии хронического лимфолейкоза или при наличии противопоказаний к химиотерапии.

Лечение осложнений хронического лимфолейкоза (инфекционных, аутоиммунных) проводится по общим принципам онкогематологии.

К новым методам лечения, эффективность которых изучается у больных хроническим лимфолейкозом, относятся:

1) антисмысловые олигонуклеотиды (в частности, направленные против BCL-2);

2) генная терапия, направленная на изменение иммунофенотипа хронического лимфолейкоза;

3) комбинированная терапия мабтерой и ингибиторами ZAP-70;

4) моноклональные антитела к детерминантам опухолевых клеток (HLA-DR, CD40 и др.).

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник