22.Кофакторы ферментов: ионы металлов и коферменты. Коферментные функции витаминов (на примере витаминов в6, рр, в2).

Большинство ферментов для проявления ферментативной активности нуждается в низкомолекулярных органических соединениях небелковой природы (коферментах) и/или в ионах металлов (кофакторах).

Кофакторывыполняют функцию стабилизаторов молекулы субстрата, активного центра фермента и конформации белковой молекулы фермента, а именно третичной и четвертичной структур. В некоторых случаях ионы металла служат «мостиком» между ферментом и субстратом. Они выполняют функцию стабилизаторов активного центра, облегчая присоединение к нему субстрата и протекание химической реакции. В ряде случаев ион металла может способствовать присоединению кофермента. Перечисленные выше функции выполняют такие металлы, как Mg2+, Mn2+, Zn2+, Co2+, Мо2+. В отсутствие металла эти ферменты активностью не обладают. Такие ферменты получили название «металлоэнзимы». Схематично данный процесс взаимодействия фермента, субстрата и металла можно представить следующим образом:

Кофермент, локализуясь в каталитическом участке активного центра, принимает непосредственное участие в химической реакции, выступая в качестве акцептора и донора химических группировок, атомов, электронов. Кофермент может быть связан с белковой частью молекулы ковалентными и нековалентными связями. В первом случае он называется простетической группой (например, FAD, FMN, биотин, липоевая кислота). Вместе с тем известны примеры, когда кофермент присоединяется к ферменту нековалентными связями настолько прочно, что не диссоциирует от белковой молекулы, например тиаминдифосфат. Во втором случае кофермент взаимодействует с ферментом только на время химической реакции и может рассматриваться в качестве второго субстрата. Примеры — NAD+, NADP+. Апофермент обеспечивает специфичность действия и отвечает за выбор типа химического превращения субстрата. Один и тот же кофермент, взаимодействуя с различными апоферментами, может участвовать в разных химических превращениях субстрата. Например, пиридоксальфосфат в зависимости от того, с каким апоферментом взаимодействует, участвует в реакциях трансаминирования или декарбоксилирования аминокислот.

Химическая природа коферментов, их функции в ферментативных реакциях чрезвычайно разнообразны. Традиционно к коферментам относят производные витаминов, хотя помимо них есть значительный класс небелковых соединений, принимающих участие в проявлении каталитической функции ферментов.

К коферментам относят следующие соединения:

гемы, входящие в состав цитохромов, каталазы, пероксидазы, гуанилатциклазы, NO-синтазы и являющиеся простетической группой ферментов;

нуклеотиды — доноры и акцепторы остатка фосфорной кислоты;

убихинон, или кофермент Q, участвующий в переносе электронов и протонов в ЦПЭ;

фосфоаденозилфосфосульфат, участвующий в переносе сульфата;

S-аденозилметионин (SAM) — донор метильной группы;

глутатион, участвующий в окислительно-восстановительных реакциях.

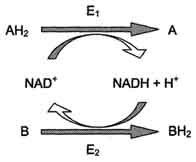

Витамин РРвходит в состав кофермента НАД + и НАДФ + , который принимает участие в ферментативных реакциях по последовательному механизму. Две ферментативные реакции, катализируемые ферментами Е1 и Е2, сопряжены друг с другом посредством кофермента NAD+, служащего в каждом из этих случаев субстратом. Для первого фермента субстратом служит окисленная форма NAD, в качестве второго субстрата выступает донор водорода — пример последовательных реакций, продуктом — восстановленная форма NAD, для фермента Е2 — наоборот.

Витамин В5 – принимает участие в синтезе кофермента А (Ацетил-КоА). Кофермент А (КоА) —коферментацетилирования; один из важнейших коферментов; принимает участие в реакциях переносаацильных групп.МолекулаКоА состоит из остаткаадениловой кислоты, связанной пирофосфатной группой с остаткомпантотеновой кислоты, соединённой пептидной связью с остаткомβ-меркаптоэтаноламина.

С КоА связан ряд биохимических реакций, лежащих в основе окисленияисинтезажирных кислот, биосинтеза жиров, окислительных превращений продуктов распада углеводов. Во всех случаях КоА действует в качестве промежуточного звена, связывающего и переносящего кислотные остатки на другие вещества. При этом кислотные остатки в составе соединения с КоА подвергаются тем или иным превращениям, либо передаются без изменений на определённые метаболиты.

Витамин В2 – принимает участие в формировании кофактора ФАД и ФМН. Флавинадениндинуклеотид —кофактор, принимающий участие во многих окислительно-восстановительных биохимических процессах. FAD существует в двух формах — окисленной и восстановленной, его биохимическая функция, как правило, заключается в переходе между этими формами. FAD может быть восстановлен до FADH2, при этом он принимает два атома водорода. Молекула FADH2 является переносчиком энергии и восстановленныйкоферментможет быть использован каксубстратв реакцииокислительного фосфорилированиявмитохондрии. Молекула FADH2 окисляется в FAD, при этом выделяется энергия, эквивалентная (запасаемая в форме) двум молям ATФ.

Источник

22.Кофакторы ферментов: ионы металлов и коферменты. Коферментные функции витаминов (на примере витаминов в6, рр, в2).

Большинство ферментов для проявления ферментативной активности нуждается в низкомолекулярных органических соединениях небелковой природы (коферментах) и/или в ионах металлов (кофакторах).

Кофакторывыполняют функцию стабилизаторов молекулы субстрата, активного центра фермента и конформации белковой молекулы фермента, а именно третичной и четвертичной структур. В некоторых случаях ионы металла служат «мостиком» между ферментом и субстратом. Они выполняют функцию стабилизаторов активного центра, облегчая присоединение к нему субстрата и протекание химической реакции. В ряде случаев ион металла может способствовать присоединению кофермента. Перечисленные выше функции выполняют такие металлы, как Mg2+, Mn2+, Zn2+, Co2+, Мо2+. В отсутствие металла эти ферменты активностью не обладают. Такие ферменты получили название «металлоэнзимы». Схематично данный процесс взаимодействия фермента, субстрата и металла можно представить следующим образом:

Кофермент, локализуясь в каталитическом участке активного центра, принимает непосредственное участие в химической реакции, выступая в качестве акцептора и донора химических группировок, атомов, электронов. Кофермент может быть связан с белковой частью молекулы ковалентными и нековалентными связями. В первом случае он называется простетической группой (например, FAD, FMN, биотин, липоевая кислота). Вместе с тем известны примеры, когда кофермент присоединяется к ферменту нековалентными связями настолько прочно, что не диссоциирует от белковой молекулы, например тиаминдифосфат. Во втором случае кофермент взаимодействует с ферментом только на время химической реакции и может рассматриваться в качестве второго субстрата. Примеры — NAD+, NADP+. Апофермент обеспечивает специфичность действия и отвечает за выбор типа химического превращения субстрата. Один и тот же кофермент, взаимодействуя с различными апоферментами, может участвовать в разных химических превращениях субстрата. Например, пиридоксальфосфат в зависимости от того, с каким апоферментом взаимодействует, участвует в реакциях трансаминирования или декарбоксилирования аминокислот.

Химическая природа коферментов, их функции в ферментативных реакциях чрезвычайно разнообразны. Традиционно к коферментам относят производные витаминов, хотя помимо них есть значительный класс небелковых соединений, принимающих участие в проявлении каталитической функции ферментов.

К коферментам относят следующие соединения:

гемы, входящие в состав цитохромов, каталазы, пероксидазы, гуанилатциклазы, NO-синтазы и являющиеся простетической группой ферментов;

нуклеотиды — доноры и акцепторы остатка фосфорной кислоты;

убихинон, или кофермент Q, участвующий в переносе электронов и протонов в ЦПЭ;

фосфоаденозилфосфосульфат, участвующий в переносе сульфата;

S-аденозилметионин (SAM) — донор метильной группы;

глутатион, участвующий в окислительно-восстановительных реакциях.

Витамин РРвходит в состав кофермента НАД + и НАДФ + , который принимает участие в ферментативных реакциях по последовательному механизму. Две ферментативные реакции, катализируемые ферментами Е1 и Е2, сопряжены друг с другом посредством кофермента NAD+, служащего в каждом из этих случаев субстратом. Для первого фермента субстратом служит окисленная форма NAD, в качестве второго субстрата выступает донор водорода — пример последовательных реакций, продуктом — восстановленная форма NAD, для фермента Е2 — наоборот.

Витамин В5 – принимает участие в синтезе кофермента А (Ацетил-КоА). Кофермент А (КоА) —коферментацетилирования; один из важнейших коферментов; принимает участие в реакциях переносаацильных групп.МолекулаКоА состоит из остаткаадениловой кислоты, связанной пирофосфатной группой с остаткомпантотеновой кислоты, соединённой пептидной связью с остаткомβ-меркаптоэтаноламина.

С КоА связан ряд биохимических реакций, лежащих в основе окисленияисинтезажирных кислот, биосинтеза жиров, окислительных превращений продуктов распада углеводов. Во всех случаях КоА действует в качестве промежуточного звена, связывающего и переносящего кислотные остатки на другие вещества. При этом кислотные остатки в составе соединения с КоА подвергаются тем или иным превращениям, либо передаются без изменений на определённые метаболиты.

Витамин В2 – принимает участие в формировании кофактора ФАД и ФМН. Флавинадениндинуклеотид —кофактор, принимающий участие во многих окислительно-восстановительных биохимических процессах. FAD существует в двух формах — окисленной и восстановленной, его биохимическая функция, как правило, заключается в переходе между этими формами. FAD может быть восстановлен до FADH2, при этом он принимает два атома водорода. Молекула FADH2 является переносчиком энергии и восстановленныйкоферментможет быть использован каксубстратв реакцииокислительного фосфорилированиявмитохондрии. Молекула FADH2 окисляется в FAD, при этом выделяется энергия, эквивалентная (запасаемая в форме) двум молям ATФ.

Источник

Гомоцистеин – предиктор патологических изменений в организме человека

*Импакт фактор за 2018 г. по данным РИНЦ

Читайте в новом номере

Несмотря на то, что гомоцистеин впервые описали еще в 1932 году, основные публикации о связи повышенного содержания гомоцистеина с патологическими состояниями человека (сердечно–сосудистыми заболеваниями, патологиями беременности, нервно–психическими расстройствами) появились только в последние десятилетия [1–4]. Тогда же стали проводиться популяционные исследования, связанные с гипергомоцистеинемией [5].

Гомоцистеин (Hcy) – природная серосодержащая аминокислота, не встречающаяся в белках. Hcy – продукт метаболизма метионина (Met) – одной из 8 незаменимых аминокислот организма.

В плазме крови свободный (восстановленный) Hcy присутствует в небольших количествах 1–2% (рис. 1). Примерно 20% находится в окисленном состоянии, преимущественно в виде смешанного дисульфида цистеинил гомоцистеина и гомоцистина. Около 80% Hcy связывается с белками плазмы крови, в основном с альбумином, образуя дисульфидную связь с цистеином–34.

Метаболизм гомоцистеина происходит с участием ряда ферментов, основные из которых: метилентетрагидрофолатредуктаза (МТГФР) и цистатион– β –синтетаза (ЦВС).

Помимо ферментов, важную роль в метаболизме гомоцистеина выполняют витамины В 6 , В 12 и фолиевая кислота.

Met преобразуется в S–аденозилметионин (SAM) при участии фермента метионинаденозилтрансферазы. В результате реакций метилирования, осуществляемых метилтрансферазами, SAM превращается в S–аденозилгомоцистеин (SAH). В дальнейшем SAH подвергается гидролизу посредством SAH–гидролазы с образованием Hcy и аденозина. Этот каскад ферментативных реакций, обозначаемый как трансметилирование, происходит едва ли не в каждой клетке человеческого организма.

SAM–зависимые реакции трансметилирования важны для множества клеточных процессов, таких как метилирование нуклеиновых кислот, протеинов и фосфолипидов.

Существует несколько путей биотрансформации Hcy в организме человека [6]. Он может обратно преобразоваться в Met двумя способами (рис. 2). Во–первых, Met может быть восстановлен из Hcy с помощью метионинсинтазы (MC), использующей в качестве донора метильной группы 5–метил–тетрагидрофолат (5–MeTHF). Этот путь реметилирования распространен повсеместно, в основном в клетках печени, а у некоторых видов в почках. Во–вторых, глицин–бетаин (NNN–триметилглицин) может также повторно метилироваться до Met с участием бетаингомоцистеинметилтрансферазы (БГМТ). Hcy может также превращаться в цистеин. Под действием цистатионин– β –синтазы Hcy и серин образуют цистатионин, который может разрушаться цистатионин– γ –лиазой до цистеина и α –кетобутирата, метаболизируемого далее ферментами до сукцинил–КоА. Эта серия реакций, превращающая Hcy в цистеин, происходит в печени, почках, тонком кишечнике и поджелудочной железе. Hcy также может выводиться из клеток в кровь, но транспортеры этого процесса пока не идентифицированы.

Эти два пути превращения Hcy (реметилирование до Met, требующее наличия фолата и В 12 , и превращение в цистатионин, требующее пиродоксаль фосфата) координируются S–аденозилметионином, действующим как аллостерический ингибитор метилентетрагидрофолатредуктазы и как активатор цистатионин– b –синтазы.

В многочисленных популяционных исследованиях нижний уровень содержания гомоцистеина обычно определяется достаточно однозначно (5 μ моль/л), а вот верхний предел обычно варьирует между 10 и 20 m моль/л – в зависимости от возраста, пола, этнической группы и особенностей потребления фолатов.

Различные наследственные и приобретенные нарушения в организме приводят к тому, что Hcy не утилизируется. В этом случае он накапливается в организме и становится для него опасным, вызывая ряд патологических эффектов. Различают несколько форм гипергомоцистеинемии (ГГЦ) [2].

Тяжелая форма ГГЦ (>100 m моль/л)

Причиной могут быть:

– наследственная гомоцистеинурия, например, вследствие гомозиготности по дефектным генам энзимов биосинтеза метионина – цистатионин– b –синтазе или 5,10–метилентетрагидрофолатредуктазе;

– наследственные нарушения утилизации витамина В 12 ;

– серьезный дефицит витамина В 12 .

Умеренная форма ГГЦ (30–100 m моль/л)

– тяжелое нарушение функции почек (снижение клиренса гомоцистеина почками);

– умеренный дефицит В 12 ;

– серьезный дефицит фолатов.

Легкая форма ГГЦ (10–30 μ моль/л)

Причинами могут служить:

– ‑гетерозиготность по дефектному гену цистатионин– b –синтазы;

– ‑гомозиготность по замене основания С677Т в гене 5,10–метилентетрагидрофолатредуктазы;

– небольшой дефицит фолата и витамина В 12 ;

– недостаток тироидных гормонов;

Метаболизм Hcy сильно зависит от кофакторов – производных витаминов. Поэтому дефицит любого из витаминов (В 12 , фолиевой кислоты и В 6 ) может привести к ГГЦ.

Генетические мутации также могут вызвать гипергомоцистеинемию, в частности, дефекты энзимов – цистатионин β –синтазы и цистатионин γ –лиазы или метилентетрагидрофолатредуктазы.

При исследовании полиморфизма по гену метилентетрагидрофолат редуктазы (MTHER), связанного с заменой 677С → T, установлено, что у 10–16% популяции наблюдается гомозиготность по варианту ТТ, а носители этого варианта характеризуются повышенным содержанием Hcy. Если же лица, генетически предрасположенные к повышенному уровню Hcy, курят и употребляют много кофе, то они становятся особенно чувствительны к увеличению концентрации Hcy. Генотип c заменой 677С → T в гене MTHER предрасположен к повышенному риску дефектов нервной трубки и сердечно–сосудистых заболеваний [7,8].

Исследованиями в течение последних 15 лет установлено, что гомоцистеин является ранжированным независимым фактором риска сердечно–сосудистых заболеваний (ССЗ) — инфаркта миокарда, инсульта и венозной тромбоэмболии, атеросклероза [9,10]. Полагают, что гипергомоцистеинемия – более информативный показатель развития болезней сердечно–сосудистой системы, чем холестерин [11].

Hcy повреждает стенки сосудов, делая их поверхность рыхлой. На поврежденную поверхность осаждаются холестерин и кальций, образуя атеросклеротическую бляшку. Повышенный уровень Hcy усиливает тромбообразование. Повышение уровня гомоцистеина крови на 5 мкмоль/л приводит к увеличению риска атеросклеротического поражения сосудов на 80% у женщин и на 60% у мужчин.

Тормозя работу противосвертывающей системы, гомоцистеинемия является одним из звеньев патогенеза ранней тромбоваскулярной болезни, при ее наличии увеличивается риск развития тромбозов и глубоких вен. Особому риску подвергаются больные сахарным диабетом.

Показано, что при увеличении уровня Hcy в плазме на 2,5 μ моль/л риск инфаркта миокарда возрастает на 10%, а риск инсульта – на 20% [12]. Повышенный уровень гомоцистеина является серьезным предиктором смертности людей с предшествующими ССЗ или выявленными другими факторами риска [13].

Механизмами влияния гомоцистеинемии на сосуды могут быть повреждения под действием окислительного стресса, нарушения выделения окиси азота, изменения гомеостаза и активации воспалительных путей.

Возможен и вариант, что высокие уровни Hcy являются только маркером ССЗ, то есть связь между ними опосредована другими факторами (нарушением функции почек, дефицитом фолатов и витаминов В 12 и В 6 ), которые влияют как на уровень Hcy, так и на развитие сосудистых заболеваний.

Гипергомоцистеинемия часто встречается среди пациентов с хронической почечной недостаточностью (когда функции почек снижены, но не настолько, чтобы требовалась замещающая терапия) и наблюдается почти всегда на конечной стадии почечных заболеваний [14]. Этот факт особенно важен для части пациентов, у которых имеется сердечно–сосудистая недостаточность: риск летального исхода у них повышается в 30 раз по сравнению с основной группой пациентов.

При почечной недостаточности уровни Hcy возрастают, большинство пациентов на диализе (>85%) демонстрируют умеренную степень гипергомоцистеинемии. Клиренс креатинина, определяющий наличие почечной недостаточности, обратно коррелирует с уровнем плазменного Hcy. Исследования, проведенные на здоровых людях и больных диабетом, подтвердили обратную взаимосвязь между уровнем Hcy и функцией почек, а также роль креатинина как маркера почечной недостаточности [15].

Микротромбообразование приводит к нарушению маточного и фетоплацентарного кровообращения, что может быть причиной бесплодия и невынашивания беременности, в связи с чем определение уровня Hcy актуально в акушерской практике для прогнозирования возможных осложнений во время беременности и родов. Изменение уровня Hcy может быть связано с недостатком фолатов, оказывающим множественные эффекты на внутриутробное развитие плода [16]. На более поздних сроках беременности гипергомоцистеинемия является причиной развития хронической фетоплацентарной недостаточности, хронической внутриутробной гипоксии плода, и как следствие – внутриутробной гипотрофии плода. Повышение уровня гомоцистеина – одна из причин рождения детей с пороками развития (дефекты нервной трубки). Ввиду этих обстоятельств рекомендуется проверять уровень гомоцистеина у женщин–рожениц с бывшими ранее акушерскими осложнениями или имеющих родственников, у которых были инсульты, инфаркты и тромбозы в достаточно раннем возрасте.

Имеется целый ряд посылок, указывающих на связь между увеличением содержания гомоцистеина и нарушениями когнитивной функции и психическими расстройствами. Повышение уровня Hcy в крови до 14,5 μ моль/л приводит к двукратному увеличению риска возникновения болезни Альцгеймера в возрасте свыше 60 лет [17]. Показано, что увеличение концентрации Hcy в крови прямо коррелирует с когнитивными расстройствами у лиц пожилого возраста [18].

Среди факторов, влияющих на содержание гомоцистеина в крови, следует выделить описанную выше генетическую предрасположенность к повышению уровня Hcy, курение, диету (употребление большого количества белковых продуктов, кофе, витаминов группы В, фолатов).

Популяционные исследования позволили проанализировать связь пищевых факторов (витаминов группы В, белков и метионина), курения, потребления кофе, биохимических детерминант (содержания в плазме креатинина, В 6 , В 12 , фолатов) и других факторов (индекс массы тела, артериальное давление и антигипертензивные препараты) с уровнем гомоцистеина. Кроме кровяного давления, все остальные факторы были связаны с содержанием Hcy. Например, у курящих содержание Hcy было на 1,5 μмоль/л выше, чем у некурящих. Содержание фолатов было наиболее выраженной детерминантой уровня Hcy. Различия в уровне Hcy при самой высокой и самой низкой концентрации фолатов составили 4 μ моль/л, а при действии других факторов находились в интервале 0,5–2,0 μ моль/л. Детерминанты содержания Нcy сильно варьировали в зависимости от пола и возраста, а также от особенностей национальной диеты в разных странах, связанных с содержанием витаминов группы В [19].

Самой частой причиной ГГЦ является дефицит фолиевой кислоты, а также нехватка витамина В 12 , которая даже при достаточном поступлении фолиевой кислоты может вести к накоплению гомоцистеина.

Некоторые препараты (например, пеницилламин, циклоспорин, метотрексат, карбамазепин, фенитоин, 6–азауридин, закись азота), могут повышать уровень гомоцистеина. Механизм действия этих факторов обусловлен либо прямым, либо непрямым антагонизмом с ферментами или кофакторами, участвующими в метаболизме Hcy.

Причинами увеличения содержания Hcy в крови может являться и ряд заболеваний (хроническая почечная недостаточность, гипофункция щитовидной железы, В 12 –дефицитная анемия, онкологические заболевания).

Неоднозначным является влияние физической нагрузки на уровень Hcy. Так, показано [20], что после марафона в организме у бегунов (за исключением профессиональных спортсменов) отмечается резкое повышение содержания Hcy. В других работах повышение концентрации Hcy, наблюдаемое у спортсменов, связывают с диетой [21]. Дозированный прием витаминов В 6 , В 12 и фолиевой кислоты позволяет предупредить возможные осложнения.

Хотя еще точно не доказано, что терапия, снижающая уровни гомоцистеина, уменьшает риск CCЗ, но она является недорогой и продолжает применяться. Целью терапии должно быть снижение уровня гомоцистеина у пациентов с высоким риском сердечных заболеваний до 10 μ моль/л.

У пациентов с низкой и умеренной формой гипергомоцистенемии можно добиться снижения уровня Hcy до нормального, назначая либо фолиевую кислоту от 0,4 до 5 мг/сут., либо витамин B 12 в дозе от 0,5 до 1 мг/сут., либо используя оба препарата. Лечение менее эффективно у пациентов с почечными заболеваниями.

Общепризнанным является применение с целью лечения гомоцистеинемии фолиевой кислоты, фолиевой кислоты в комбинации с витаминами B 6 и B 12 и комбинации витаминов B 6 и B 12 , применение препаратов типа кардоната (комбинированный препарат, содержащий коэнзимы В 1 , В 6 , В 12 , а также карнитин и лизин). Фолиевая кислота, первоначально обнаруженная в шпинате, присутствует в большинстве растительных продуктов, имеющих листья (потому и называется так, от латинского слова folium – лист), в зеленых овощах, рыбе и печени.

Но есть данные, которые свидетельствуют о том, что терапевтическое вмешательство при повышении уровня Hсy не должно ограничиваться восполнением недостатка витаминов и фолатов и борьбой с общеизвестными факторами риска, такими как курение и избыточное потребление кофе.

Так, показано, что терапия высокими дозами фолиевой кислоты, витаминами В 6 и В 12 не приводит к снижению смертности и частоты сердечно–сосудистых событий у больных с тяжелой почечной недостаточностью, а потому не может быть рекомендована с этой целью. Более того, при введении экзогенной фолиевой кислоты происходит кратковременное повышение уровня Hcy. Среди возможных причин низкой эффективности витаминотерапии авторы отмечают исключительную клиническую тяжесть и плохой краткосрочный прогноз включенных пациентов, достижение нормальных уровней Hcy только у трети участников, побочные эффекты терапии витаминами, нивелирующие ее полезное действие. Одной из причин неудачи снижения Hcy авторы считают то, что его уровень является маркером, а не причиной ССЗ [22].

Перспективным направлением в лечении гомоцистеинемии может быть применение ингибиторов гидроксиметилглутарил–КоА–редуктазы ( статинов ). Есть данные, позволяющие предполагать, что снижение уровня гомоцистеина является одним из эффектов применения статинов у пациентов с ССЗ [23].

В заключение следует заметить, что повышение уровня Hcy в крови связано как вообще с увеличением смертности в популяции, так и с заболеваниями сердечно–сосудистой системы, в частности [24]. По некоторым оценкам, если бы удалось снизить уровень Hcy на 40%, то это привело бы к сохранению 8 лет жизни на 1000 мужчин и 4 лет жизни на 1000 женщин. Это обстоятельство стимулирует внедрение мониторинга концентрации Hcy в широкую клиническую практику.

Источник