Витамины

Витамины (лат. vita — жизнь) — группа низкомолекулярных органических соединений разнообразной химической природы и строения. Витамины необходимы для нормального протекания процессов жизнедеятельности в организме и должны поступать с пищей извне, так как самим организмом их синтезируется недостаточное количество.

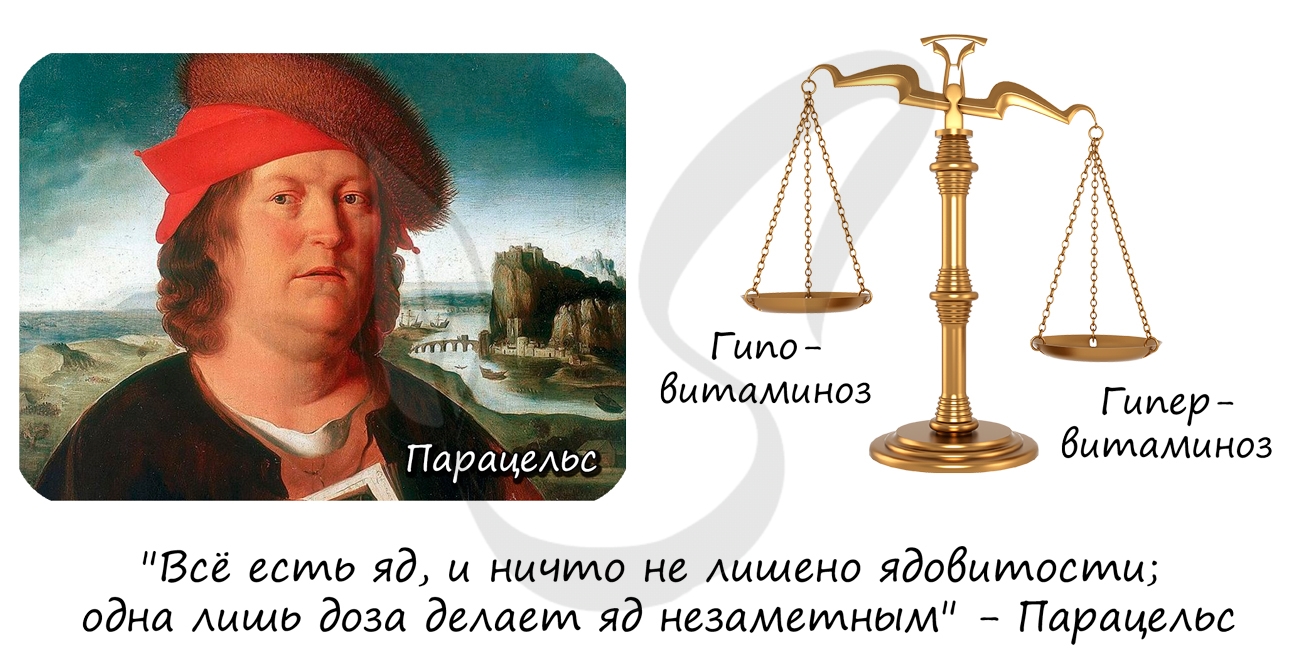

«Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным» — Парацельс.

Недостаток витамина в организме (гиповитаминоз) может являться причиной нарушения работы органов и систем органов, приводить к заболеваниям. Равно, как и избыток витамина, гипервитаминоз, может нанести вред организму.

Современная классификация витаминов подразделяет их на основании физического свойства — растворимости:

- Жирорастворимые: A, D, E, K

- Водорастворимые: группа B ( B1, B2, B3 (PP), B6, B9, B12), P, H

Мы будем разбирать витамины по порядку, предложенном в классификации выше. Важно понимать, что каждый витамин участвует в определенных биологических процессах.

Нарушения, которые мы увидим при гиповитаминозах, и есть те самые функции, за которые отвечает витамин. Когда количество витамина достаточно, то нарушения функций не происходит.

Витамин A (ретинол)

Симптомами гиповитаминоза витамина A являются: поражение кожи, ухудшение зрения, сухость роговицы глаза. Снижается иммунитет, у детей может наблюдаться задержка роста и развития.

При авитаминозе (греч. а — без) витамина A развивается куриная слепота — ухудшение сумеречного зрения. Это связано с нарушением синтеза пигмента в палочках сетчатки глаза, которые ответственны за зрение в сумерках.

Витамин A содержится в молоке, молочных продуктах, печени, рыбьем жире. Предшественники витамина А — каротины — содержатся в шпинате, моркови.

Витамин D (кальциферол)

Принимает участие в обмене кальция и фосфора. При его недостатке снижается прочность костной ткани, может развиваться рахит, приводящий к нарушениям роста и развития костной ткани.

Витамин D образуется под действием ультрафиолетового излучения (солнечного света) в коже. Содержится в растительном масле, молочном жире, яичном желтке.

Витамин E (токоферол)

Важнейшая роль витамина E в его антиоксидантной функции. Он препятствует окислению свободными радикалами клеток нашего организма, замедляет старение.

Гиповитаминоз витамина E встречается крайне редко: этот витамин присутствует в необходимом количестве в растительных маслах, способен запасаться в организме.

Витамин K (антигеморрагический фактор)

Антигеморрагический (греч. anti- -приставка, означающая противодействие, и haimorrhagia — сильное кровотечение) — ключевое слово в определении роли этого витамина. Без него свертываемость крови уменьшается, и незначительные травмы могут привести к обширным подкожным кровоизлияниям (гематомам, синякам).

Витамин K принимает участие в синтезе четырех факторов свертываемости. Гиповитаминоз встречается редко, так как частично витамин K синтезируется микрофлорой толстого кишечника. Большое количество данного витамина содержится в шпинате, капусте.

Мы разобрали жирорастворимые витамины: A, D, E, K. Теперь настало время заняться изучением водорастворимых витаминов.

Витамин B1 (тиамин)

Является коферментом многих ферментов, участвующих в аэробном этапе дыхания на кристах митохондрий. Тиамин обеспечивает нормальное протекание белкового и жирового обмена. При его недостатке поражается нервная система.

Вследствие гиповитаминоза витамина B1 развивается болезнь «бери-бери», проявляющаяся болью по ходу нервов, парезами и параличами мышц кистей и стоп.

В современном обществе бери-бери встречается редко, так как поступление с пищей витамина B1 достаточно. Этим витамином особенно богаты злаки, растительная пища.

Витамин B2 (рибофлавин)

Является коферментом ферментов, которые участвуют в синтезе аминокислот. Гиповитаминоз витамина B2 проявляется мышечной слабостью и поражением глаз. Данный витамин содержится почти во всех растительных и животных продуктах.

Витамин B3 (витамин PP, никотиновая кислота)

Является коферментом ферментов, которые участвуют в реакциях аэробного этапа дыхания, протекающего на кристах митохондрий, и биосинтеза в клетке.

Витамин B3 синтезируется микрофлорой толстого кишечника, содержится почти во всех растительных и животных продуктах.

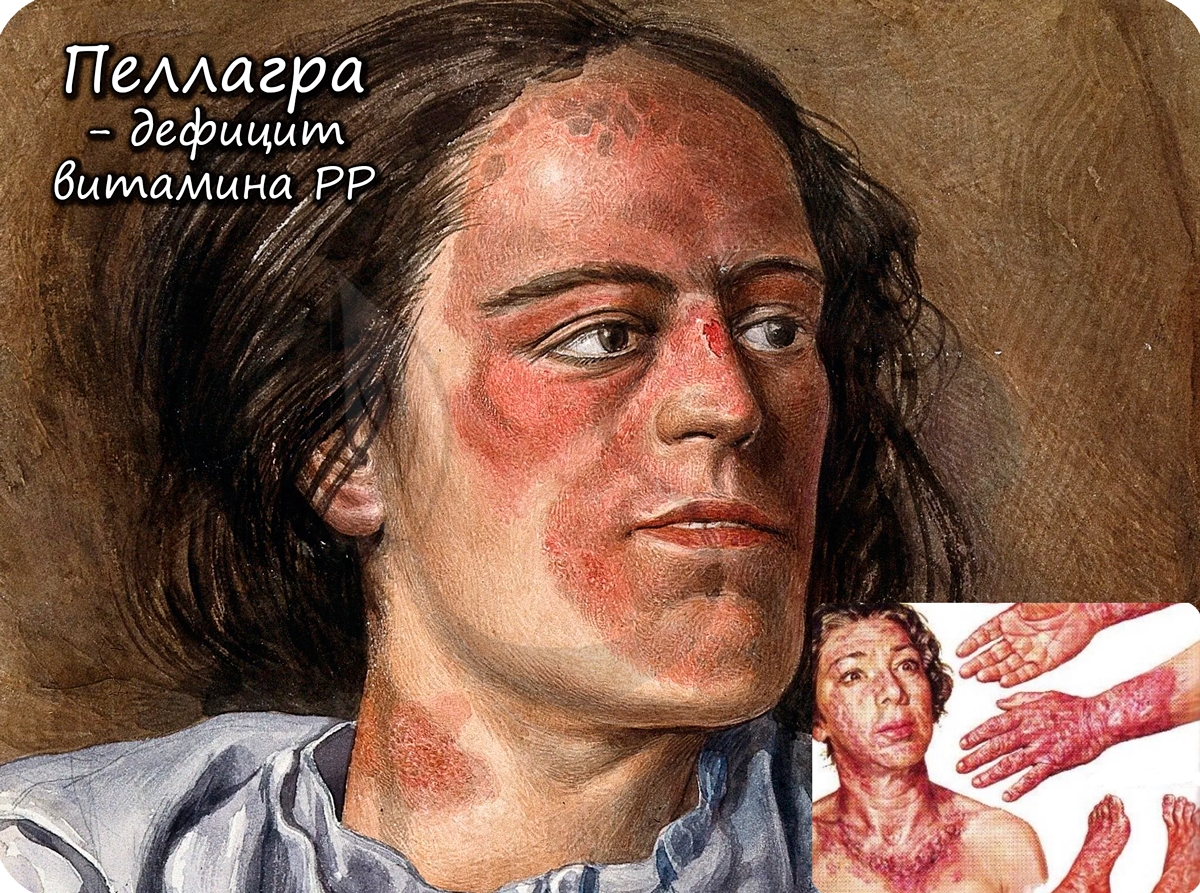

Гиповитаминоз витамина PP проявляется заболеванием — пеллагрой, которая включает в себя воспаление кожи (дерматит), поражение пищеварительной системы (язвенная болезнь) и нервной системы — воспалением нервов (неврит).

Никотиновая кислота содержится в рыбе, хлебе, мясе, молоке, печени, чае.

Витамин B6 (пиридоксин)

Является коферментом ферментов, которые участвуют в синтезе биогенных аминов и аминокислот. Гиповитаминоз витамина B6 встречается редко и выражается в воспалении кожи (дерматите).

Содержится витамин в яйцах, мясе, рыбе, овощах, помимо этого частично синтезируется микрофлорой толстого кишечника.

Витамин B9 (фолиевая кислота)

Является коферментом многих ферментов. Гиповитаминоз B9 (фолиевой кислоты) случается редко, приводит к снижению количества эритроцитов в крови (анемии), нарушению синтеза ДНК в клетках красного костного мозга.

В обязательном порядке фолиевая кислота назначается беременным для снижения вероятности развития дефектов нервной трубки у плода. Фолиевая кислота также необходима и мужчинам для нормального процесса формирования сперматозоидов.

Фолиевой кислотой (лат. folium — лист) богаты зеленые листья растений.

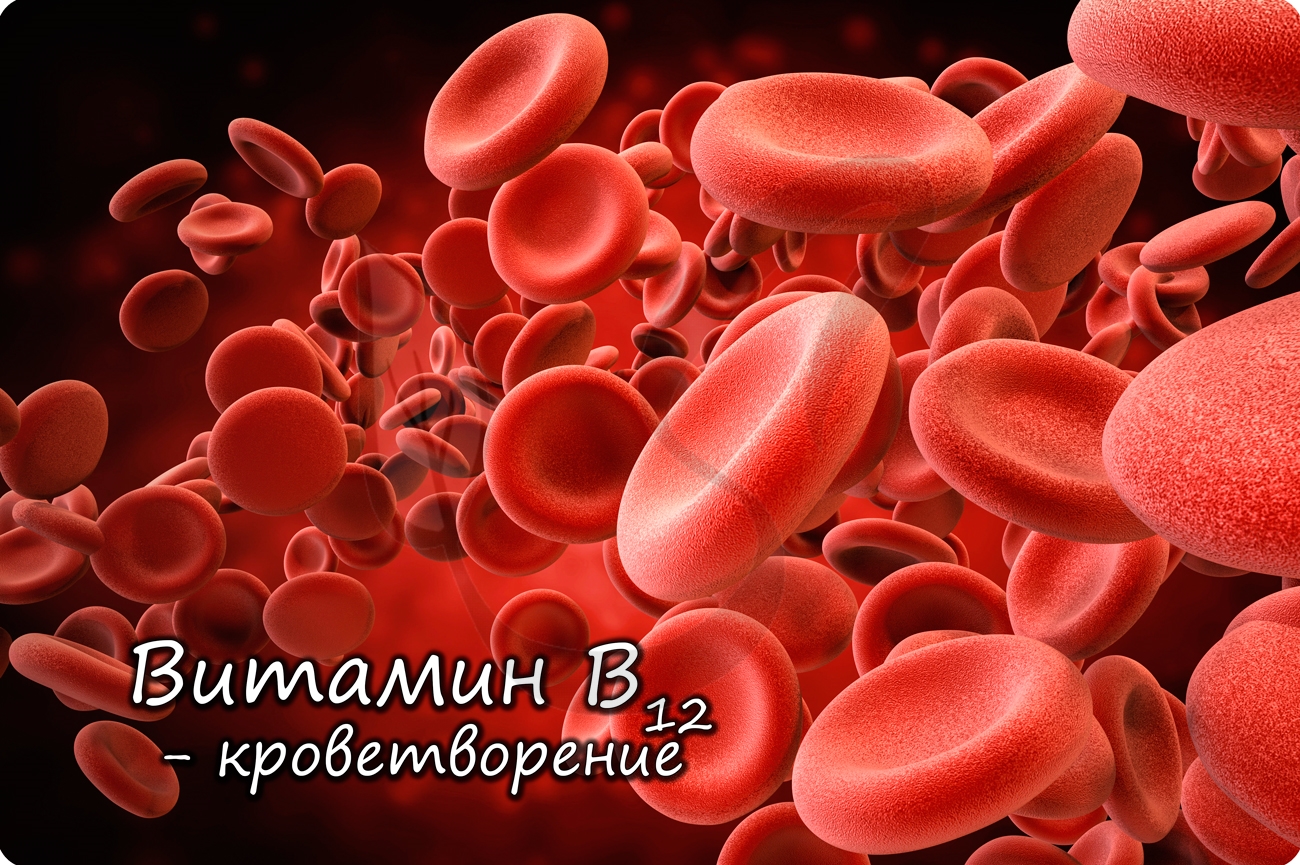

Витамин B12 (кобаламин)

Является коферментом ферментов, осуществляющих перенос водорода и метильных групп при изомеризации. Гиповитаминоз кобаламина приводит к развитию анемии Аддисона-Бирмера (B12-дефицитная анемия), а в случае авитаминоза — к нарушению функции нервной системы.

В случае гиповитаминоза нарушается кроветворение в красном костном мозге, в результате чего эритроциты становятся крупными, нарушается перенос кислорода к тканям. Клетки тканей испытывают кислородное голодание — гипоксию, в результате чего их функция нарушается.

Кобаламин синтезируется микрофлорой толстого кишечника, содержится в печени.

Витамин C (аскорбиновая кислота)

Принимает участие в синтезе коллагена в соединительной ткани, является антиоксидантом — предотвращает процессы свободнорадикального окисления клеток организма, замедляет старение.

При гиповитаминозе аскорбиновой кислоты развивается заболевание цинга: нарушаются обменные процессы в соединительной ткани. Раньше цингой особенно часто болели моряки, рацион питания которых был лишен главного источника витамина C — цитрусовых.

Цинга проявляется выпадением зубов, кровоточивостью десен, ломкостью сосудов. Снижается иммунитет, возможно развитие гипохромной анемии.

Витамин C содержится не только в цитрусовых, им также богаты плоды шиповника, болгарского красного перца, черной смородины и облепихи.

Витамин P (биофлавоноиды)

Участвует в обменных процессах в соединительной ткани, стабилизирует ее. Действие витамина P тесно взаимосвязано с действием витамина C. Обладает антиоксидантным действием. Гиповитаминоз витамина P сопровождается повышением ломкости кровеносных капилляров.

Большое количество витамина P содержится в тех же продуктах, которые являются источником витамина C.

Витамин H (биотин)

Является коферментом ферментов, участвующих в реакциях биосинтеза аминокислот, жирных кислот. Гиповитаминоз биотина встречается крайне редко, сопровождается воспалением кожи (дерматит).

Большое количество витамина H синтезируется микрофлорой толстого кишечника, содержится в печени, почках, картофеле, желтке яйца, луке.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Витамины для экзамена по биологии

Витамины — низкомолекулярные вещества, обладающие большой биологической активностью, необходимые для жизнедеятельности организмов. Натуральные (естественные) витамины за редким исключением не синтезируются в организме человека. Витамины бывают водорастворимые (С, Р, группы В) и жирорастворимые (A, D, Е, К).

Свойства витаминов:

- входят в состав ферментов (коферменты) и физиологически активных веществ;

- участвуют во всех процессах, составляющих в совокупности обмен веществ;

- непрочные соединения: быстро разрушаются при нагревании пищевых продуктов;

- действуют в малых количествах.

Отсутствие витаминов — авитаминоз; недостаток витаминов — гиповитаминоз.

Витамин А (ретинол) участвует в окислительно-восстановительных реакциях. Содержится в сливочном масле, печени, молоке, рыбьем жире. В моркови содержится провитамин А — каротин; в печени он превращается в витамин А. Суточная доза — 1,5 мг. Признаки гипо- и авитаминоза: задержка роста, сухость и помутнение роговицы, «куриная слепота» (нарушение сумеречного зрения), сухость кожи, снижение иммунитета.

Витамин D (антирахитический, кальциферол) стимулирует образование костной ткани, регулирует обмен кальция и фосфора. Содержится в масле, печени трески, желтке, рыбьем жире. Может образовываться в коже из эргостерина (провитамин D) под действием ультрафиолетовых лучей. Суточная доза — 0,01-0,02 мг. Признаки гипо- и авитаминоза: рахит (размягчение костей, искривление костей ног, уплощение груди, незарастание родничков, позднее появление зубов).

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в окислительно-восстановительных реакциях, необходим для образования коллагена. Содержится в смородине, лимонах, клюкве, зеленом луке, картофеле. Суточная доза — 50 мг. Признаки гипо- и авитаминоза: цинга (повышенная утомляемость, кровоточивость десен, выпадение зубов, кровоизлияния, снижение иммунитета).

Витамин B1 (тиамин) участвует в регуляции обмена белков, жиров и углеводов. Содержится в дрожжах, орехах, нешлифованном рисе, печени, желтке яйца. Суточная доза — 2,5 мг. Признаки гипо- и авитаминоза — «бери-бери» (паралич конечностей и атрофия мышц).

Витамин В6 (пиридоксин) участвует в обмене аминокислот. Содержится в дрожжах, рисе, мясе, бобах. Суточная доза — 2,5 мг. Признаки гипо- и авитаминоза: воспаление кожи и нервов.

Это конспект по теме «Витамины и их роль в обмене веществ». Выберите дальнейшие действия:

Источник

Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Обмен веществ. Витамины. Эндокринная система.

Обмен веществ

Обмен веществ (метаболизм) — совокупность всех химических реакций, протекающих в организме.

Значение метаболизма состоит в создании необходимых организму веществ и обеспечении его энергией. Между организмом и внешней средой идёт постоянный обмен веществом и энергией. Вещества, поступающие с пищей, распадаются на более простые химические соединения, которые усваиваются организмом и служат пластическим материалом для его построения. При распаде различных компонентов пищи выделяется энергия, расходуемая для осуществления ряда функций. Конечные продукты распада выводятся из организма.

Выделяют две составные части метаболизма — ассимиляция и диссимиляция. Диссимиляция — совокупность реакций распада сложных веществ на более простые с выделением энергии. Ассимиляция — совокупность реакций синтеза сложных веществ из более простых с затратами энергии. В период роста организма ассимиляция преобладает над диссимиляцией. Во взрослом организме устанавливается относительное равновесие между ассимиляцией и диссимиляцией. В старческом возрасте ассимиляция отстаёт от диссимиляции.

Обмен белков

Аминокислоты белков подразделяют на заменимые и незаменимые. Заменимые аминокислоты могут синтезироваться в организме и допускают замену другими аминокислотами (серин, глицин, тирозин и др.). Незаменимые аминокислоты не могут быть синтезированы в организме (валин, лизин, триптофан и др.). Их отсутствие в составе пищи приводит к нарушению обмена веществ. Белки, содержащие все необходимые организму аминокислоты в необходимых количествах, называют полноценными (в основном белки животного происхождения). Белки, в которых отсутствует или находится в недостаточном количестве та или иная незаменимая аминокислота, называют неполноценными (в основном белки растительного происхождения). Два или три неполноценных белка, дополняя друг друга, могут обеспечить сбалансированное питание человека. Суточная потребность человека в белках составляет около 80–150 г и зависит от интенсивности физической нагрузки. При избытке поступающих с пищей белков они превращаются в жиры и углеводы. В то же время ни жиры, ни углеводы не могут компенсировать нехватку в пище белков.

Поступившие в организм человека белки под действием пищеварительных ферментов расщепляются до аминокислот. Аминокислоты всасываются в кровь и доставляются клеткам тела, где из них синтезируются белки, свойственные человеческому организму. В то же время белки могут быть использованы в качестве источника энергии. При окислении 1 г белка выделяется 17,6 кДж. Однако организм использует белки как источник энергии только при истощении запаса углеводов и жиров. Конечные продукты распада белков — углекислый газ, вода, мочевина, мочевая кислота и др. — выводятся из организма с мочой и потом. Образующийся при распаде аминокислот аммиак превращается в печени в менее ядовитое вещество — мочевину.

В регуляции белкового обмена участвуют гормоны щитовидной железы (тироксин), гипофиза (соматотропный) и коры надпочечников (гидрокортизон, кортикостерон).

Обмен углеводов

Поступившие в организм человека углеводы расщепляются до простых сахаров, часть которых откладывается в мышцах и печени в виде гликогена, а часть окисляется до воды и углекислого газа.

Углеводы — основной источник энергии в организме. При расщеплении 1 г углеводов выделяется 17,6 кДж энергии. Суточное потребление углеводов должно составлять 300 – 500 г в зависимости от физической нагрузки. При избытке в пище углеводы могут превращаться в жиры, а при недостатке они могут образовываться из белков и жиров. Сложные углеводы пищи расщепляются в пищеварительном тракте до моносахаридов, которые с током крови попадают в печень, где из них синтезируется гликоген. При нормальном сбалансированном питании 3–5 % глюкозы превращается в гликоген, 25 % — в жиры, 70 % окисляется до углекислого газа и воды. В мышцах, так же как в печени, синтезируется гликоген. Его распад служит основным источником энергии мышечных сокращений.

Гормоны адреналин, глюкагон и адренокортикотропный гормон вызывают повышение расщепления гликогена, тогда как инсулин тормозит распад гликогена и способствует его синтезу из глюкозы в печени. Согласованное действие этих гормонов сохраняет определённый уровень глюкозы в крови.

Обмен жиров

Поступившие в организм человека жиры расщепляются до глицерина и жирных кислот. Конечными продуктами распада жиров, как и углеводов, являются углекислый газ и вода.

Жиры содержат наибольшие запасы энергии. При распаде 1 г выделяется 38,9 кДж энергии. Суточная потребность в жирах составляет 70–80 г. Избыточное употребление в пищу углеводов и белков приводит к отложению жира в организме. В норме у человека 25–30 % углеводов пищи превращаются в жиры. Половина энергетических затрат печени, почек, находящихся в покое сердечной и скелетной мышц обеспечиваются за счёт окисления жирных кислот и глицерина. Из липидов строятся оболочки клеток, липиды входят в состав медиаторов и гормонов, образуют жировые отложения в подкожной клетчатке, сальнике и других тканях и по мере необходимости используются организмом.

В регуляции жирового обмена участвуют гормоны надпочечников, гипофиза и щитовидной железы.

Процессы превращения жиров, углеводов и белков взаимосвязаны между собой. При распаде этих веществ образуются общие промежуточные продукты, из которых при определённых условиях могут образовываться либо аминокислоты, либо углеводы, либо жирные кислоты, или же эти общие метаболиты могут окисляться до углекислого газа и воды с выделением энергии.

Водно-солевой обмен

Вода составляет около 70% массы тела. Суточная потребность в воде для взрослого организма — 2,5–3 л. Воду, используемую организмом, разделяют на экзогенную и эндогенную. Экзогенная вода поступает в организм человека извне в виде питья (1500 мл) и в составе пищи (1000–1200 мл). Эндогенная вода образуется в организме при окислении белков, жиров и углеводов (500 мл). В зависимости от местонахождения в организме воду делят на внутриклеточную и внеклеточную. Внутриклеточная вода содержится в протоплазме клеток (72 %). Внеклеточная вода входит в состав крови, лимфы, спинномозговой жидкости (28%). Выделяется вода из организма почками (1200–1500 мл), кожей (800 мл), лёгкими в виде водяного пара (500 мл), через кишечник с калом (100–150 мл).

В нормальном состоянии и в нормальных условиях организм взрослого человека поддерживает равновесие между потреблением воды и её выделением. Поступление воды контролируется потребностью в ней, что проявляется в чувстве жажды. Это чувство возникает при возбуждении питьевого центра в гипоталамусе.

Минеральные вещества. В сутки человеку необходимо не менее 8 г натрия, 4 г хлора, 3 г калия, 0,8 г кальция, 2 г фосфора, 15–20 мг железа и др. Натрий, калий и хлор необходимы для поддержания кислотно-щелочного равновесия. Калий участвует в обеспечении процессов возбудимости нервной и мышечной тканей. Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот, АТФ, некоторых ферментов; в соединении с кальцием и магнием образует костный скелет. Железо необходимо для гемоглобина, миоглобина, а также ферментов, участвующих в окислительно-восстановительных реакциях. Большое значение имеют микроэлементы: йод входит в состав гормонов щитовидной железы; цинк — поджелудочной; фтор придаёт прочность эмали зубов; кобальт является компонентом витамина B12; медь необходима для процесса кроветворения, синтеза гемоглобина, влияет на рост.

Витамины

Витамины — группа биологически активных органических соединений различной химической природы, поступающих в организм с пищей растительного и животного происхождения, необходимых для нормального протекания обмена веществ в организме.

Витамины присутствуют в пище в ничтожно малых количествах, но играют очень важную роль в процессах обмена, так как входят в состав многих ферментов. Большинство витаминов не образуется (или образуется недостаточно) в организме человека. Недостаток того или иного витамина (гиповитаминоз) или его полное отсутствие (авитаминоз) приводят к нарушению в организме обмена веществ. К нарушению метаболизма приводит и избыток витаминов в организме (гипервитаминоз).

Авитаминоз и гиповитаминоз возникают при отсутствии витаминов или их предшественников в пище, при нарушении их всасывания, при подавлении антибиотиками микрофлоры кишечника, способной синтезировать витамины.

При приготовлении пищи необходимо стремиться к сохранению в ней витаминов. Большая часть витаминов разрушается при термической обработке пищи. Витамин С разрушается при соприкосновении с воздухом.

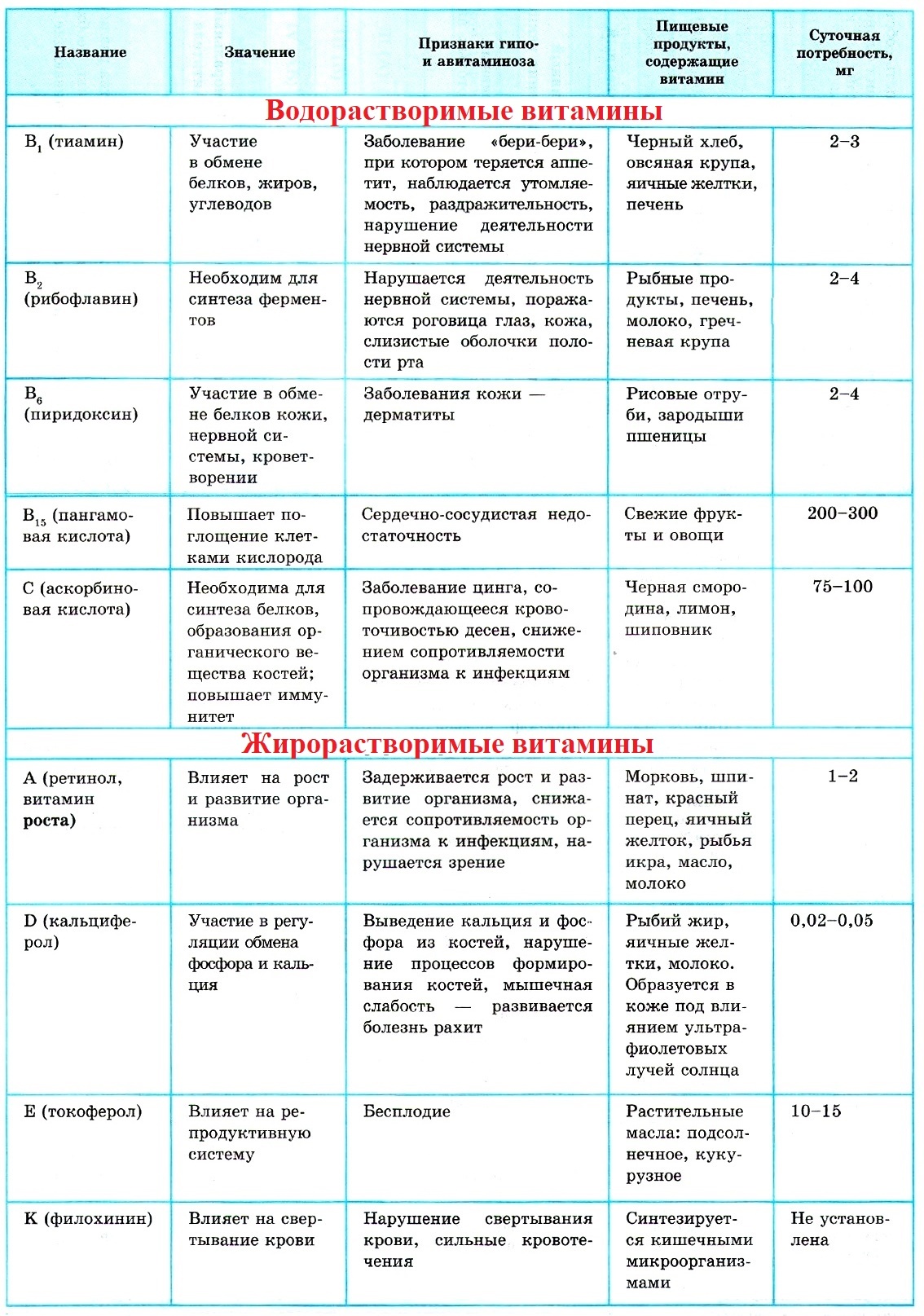

Известно около 50 витаминов. Их делят на водорастворимые (B1, B2, В6, B12, РР, С и др.) и жирорастворимые (A, D, E, K). В таблице дана характеристика основных витаминов по важнейшим показателям.

Характеристика важнейших витаминов

Кровь

Функции кровеносной системы: дыхательная (перенос кислорода от лёгких к тканям и углекислого газа от тканей к лёгким), питательная (доставляет питательные вещества к клеткам), выделительная (выносит ненужные продукты обмена веществ), терморегуляторная (регулирует температуру тела за счёт расширения и сужения сосудов), защитная (лейкоциты крови разрушают токсичные вещества и уничтожают патогенных микробов, проникших в организм), гуморальная (обеспечивает осуществление гуморальной регуляции функций организма).

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, межклеточная (тканевая) жидкость. Клетки организма с кровью непосредственно не соприкасаются, а обмен веществ между ними происходит через межклеточную жидкость. Межклеточная жидкость образуется из плазмы крови, проникающей через стенки капилляров. Межклеточная жидкость, просочившаяся в лимфатические капилляры и сосуды, называется лимфой. Через кровеносную и лимфатическую системы осуществляется гуморальная регуляция организма.

Внутренняя среда организма имеет постоянный химический состав и постоянные физико-химические свойства. Это обеспечивает нормальную жизнедеятельность клеток, их существование в относительно постоянных условиях и смягчает влияние на них внешней среды. Постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) поддерживается в результате саморегуляции процессов жизнедеятельности, поступления в организм необходимых веществ и вывод из него ненужных.

Кровь циркулирует в замкнутой системе кровообращения. Объём крови в теле взрослого человека в среднем около 5–6 л, что составляет 6–8 % массы тела. Часть крови (около 40 %) не циркулирует по кровеносным сосудам, а находится в так называемом депо крови (в капиллярах и венах печени, селезёнке, лёгких и коже). Во время мышечной работы, при кровопотерях, в условиях пониженного атмосферного давления кровь из депо поступает в кровяное русло. Потеря 1/3 – 1/2 объёма крови может привести к смерти.

Кровь — непрозрачная красная жидкость. В состав крови входят плазма (55 %) и форменные элементы (45 %): эритроциты (красные кровяные клетки), лейкоциты (белые кровяные клетки) и тромбоциты (кровяные пластинки).

Плазма крови

Плазма крови — бесцветная прозрачная жидкость. Она содержит 90–92 % воды и 8–10 % неорганических и органических веществ. Неорганические вещества составляют 0,9–1,0%. Это ионы Na + , К + , Mg 2+ , Ca 2+ , Cl — , HРО4 3- , SO4 2- , CO3 2- и др. Кровь имеет солоноватый вкус. Состав крови по содержанию солей близок к морской воде. В нормальных условиях общая концентрация солей в плазме равна содержанию солей в клетках крови. Растворы, которые по солевому составу и их концентрации соответствуют составу плазмы крови, называются физиологическими растворами (например 0,9 %-ный раствор NaCl). Их вводят в организм при недостатке жидкости.

Из органических веществ плазмы 6,5–8 % составляют белки (альбумины, глобулины, фибриноген), около 2 % — низкомолекулярные органические вещества (глюкоза — 0,1 %, аминокислоты, мочевина, мочевая кислота, липиды). Минеральные соли и белки поддерживают кислотно-щелочное равновесие и создают определённое осмотическое давление крови.

Форменные элементы крови

Эритроциты — красные кровяные клетки. Размер — 7–8 мкм. В 1 мм3 крови до 5 млн эритроцитов. Зрелые эритроциты не имеют ядра. По форме выглядят как двояковогнутый диск. Такая форма и отсутствие ядра увеличивают поверхность и способствуют быстрому и равномерному проникновению в них кислорода. Эритроциты образуются в красном костном мозге, живут около 4 месяцев и разрушаются в печени и селезёнке.

Основная функция эритроцитов — перенос кислорода и углекислого газа. Эритроциты содержат белок гемоглобин, который состоит из белковой части — глобина и соединения, содержащего железо, — гема (придаёт крови красный цвет). Гемоглобин обеспечивает перенос кислорода и углекислого газа. В капиллярах лёгких он присоединяет кислород, образуя непрочное соединение — оксигемоглобин (при этом кровь имеет ярко-красный цвет — артериальная кровь), а в капиллярах тканей и органов отдаёт кислород и присоединяет углекислый газ, образуя нестойкое соединение — карбгемоглобин (при этом кровь имеет тёмно-красный цвет — венозная кровь).

Нарушение этого процесса приводит к кислородному голоданию клеток, наиболее чувствительными к которому являются клетки головного мозга. Уже 5–6-минутное кислородное голодание приводит к нарушению работы мозга. К кислородному голоданию может привести отравление угарным газом СО. Угарный газ способен присоединяться к гемоглобину вместо кислорода с образованием прочного соединения — карбоксигемоглобина. При отравлении угарным газом необходимо немедленно обеспечить доступ кислорода пострадавшему (свежий воздух, искусственное дыхание).

Малокровие (анемия) — уменьшение либо количества эритроцитов в крови, либо гемоглобина в эритроцитах. Причины малокровия: большие кровопотери, перенесение некоторых заболеваний (малярия), нарушение образования эритроцитов в кроветворных органах (облучение). Малокровие лечится различными лекарственными препаратами, а также переливанием крови.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) используют для диагностики воспалительных процессов в организме.

Лейкоциты — белые кровяные клетки (бесцветные клетки). Относительно крупные — 8–10 мкм. Форма непостоянна. В 1 мм3 крови здорового человека содержится 6–8 тыс. лейкоцитов. Образуются в красном кровяном мозге, селезёнке и лимфатических узлах, разрушаются в селезёнке. Продолжительность жизни: от нескольких часов до 20 суток, лимфоцитов — 20 лет и более.

Основная функция лейкоцитов — защита организма от микроорганизмов, чужеродных белков, инородных тел. Лейкоциты могут самостоятельно передвигаться, выпуская ложноножки. Могут покидать кровеносные сосуды. Различают несколько типов лейкоцитов: базофилы, эозинофилы, нейтрофилы, моноциты и лимфоциты.

Нейтрофилы способны поглощать микроорганизмы путём фагоцитоза и разрушать их своими лизосомными ферментами. Первым участие лейкоцитов в защитных реакциях крови обнаружил И. И. Мечников. Он назвал такие лейкоциты фагоцитами. За фагоцитарную теорию иммунитета он получил Нобелевскую премию. И. И. Мечников создал теорию воспаления как защитной реакции организма против инфекций. При воспалении расширяются сосуды, в крови увеличивается количество лейкоцитов, выполняющих функцию фагоцитоза. Если фагоцит захватит больше микробов, чем может переварить (более 15–20), то он погибнет. Смесь погибших фагоцитов, живых фагоцитов и микроорганизмов образует гной.

Эозинофилы увеличивают своё количество при аллергических реакциях и заражении глистами. Базофилы продуцируют биологически активные вещества — гепарин (препятствует свёртыванию крови в очаге воспаления) и гистамин (расширяет капилляры, что способствует рассасыванию и заживлению).

Моноциты — самые крупные лейкоциты; способность к фагоцитозу у них наиболее выражена. Они приобретают большое значение при хронических инфекционных заболеваниях.

Некоторые из лейкоцитов находятся преимущественно в лимфе — лимфоциты. Различают Т-лимфоциты (образуются в вилочковой железе) и В-лимфоциты (образуются в красном костном мозге). Они выполняют специфические функции в реакциях иммунитета.

Тромбоциты — мелкие безъядерные клетки (кровяные пластинки) овальной или округлой формы. В 1 мм3 крови человека содержится 200–400 тыс. тромбоцитов. Образуются в красном кровяном мозге и селезёнке, живут 5–7 дней и разрушаются в селезёнке. Основная функция — участие в свёртывании крови.

Свёртывание крови

Свёртывание крови — защитная реакция организма от потерь крови. При ранении кровь выходит из сосуда, тромбоциты разрушаются, и из них выделяется фермент тромбин. При участии тромбина и ионов кальция растворимый в плазме крови белок фибриноген превращается в нерастворимый фибрин. Фибрин выпадает в виде тонких нитей, которые образуют сеть и задерживают лейкоциты и эритроциты. Образуется кровяной сгусток — тромб, который закупоривает сосуд. Из тромба выдавливается прозрачная желтоватая жидкость — сыворотка.

В организме образуются вещества, препятствующие свёртыванию крови, например, белок фибринолизин, растворяющий в сосудах сгустки фибрина. Таким образом, в организме одновременно имеются две системы: свёртывающая и противосвёртывающая. При нарушении деятельности противосвёртывающей системы в сосудах образуются тромбы. Низкая температура замедляет свёртывание крови, а высокая — ускоряет.

Переливание крови

Потеря больших количеств крови опасна для жизни человека. Поэтому часто прибегают к её переливанию. Донор — человек, предоставляющий кровь, реципиент — человек, принимающий кровь. При переливании крови группы крови и резус-фактор донора и реципиента должны быть совместимы.

Группы крови. По системе АВ0 у человека существует четыре группы крови. В крови имеются особые белковые вещества: в эритроцитах агглютининогены (А и В), в плазме — агглютинины (α и β). Если агглютинин α встречается с агглютининогеном А или агглютинин β с агглютининогеном В, то происходит агглютинация — склеивание эритроцитов.

Характеристика крови человека по системе АВ0

| Группа крови | Агглютининогены в эритроцитах | Агглютинины в плазме | Можно отдавать кровь группам | Можно принимать кровь групп |

| I | нет (0) | α, β | I, II, III, IV | I |

| II | А | b | II, IV | I, II |

| III | В | α | III, IV | I, III |

| IV | А, В | нет | IV | I, II, III, IV |

При переливании небольших доз крови необходимо учитывать группу крови. При переливании крови учитывают агглютининогены донора и агглютинины реципиента. Агглютинины донора значительно разводятся и теряют способность агглютинировать эритроциты реципиента. Людей с I группой крови называются универсальными донорами, так как эту группу можно переливать всем четырём группам. Людей с IV группой называют универсальными реципиентами, так как им можно переливать любую группу крови. При переливании больших доз крови используют только одногруппную кровь. В настоящее время предпочитают переливать одногруппную кровь и в небольших дозах.

Резус-фактор. При переливании крови также учитывают резусфактор. Кровь может иметь положительный резус-фактор (Rh + ) или отрицательный резус-фактор (Rh — ). Если Rh + кровь перелить человеку с Rh — кровью, то у него образуются специфические агглютинины (антитела), и повторное введение такой крови вызовет агглютинацию. Когда у Rh — женщины развивается плод, унаследовавший у отца положительный резус, может возникнуть резус-конфликт.

Иммунитет

Иммунитет — способ защиты организма от генетически чужеродных веществ и инфекционных агентов.

Защитные реакции организма обеспечиваются клетками — фагоцитами, а также белками — антителами. Антитела вырабатывают клетки, которые образуются из В-лимфоцитов. Антитела формируются в ответ на появление в организме чужеродных белков — антигенов. Антитела связываются с антигенами, обезвреживая их патогенные свойства.

Различают несколько видов иммунитета.

Естественный врождённый (пассивный) — обусловлен передачей уже готовых антител от матери к ребёнку через плаценту или при кормлении молоком.

Естественный приобретённый (активный) — обусловлен выработкой собственных антител в результате контакта с антигенами (после болезни).

Приобретённый пассивный — создается введением в организм готовых антител (лечебной сыворотки). Лечебная сыворотка — препарат антител из крови специально ранее заражённого животного (обычно лошади). Сыворотку вводят уже заражённому инфекцией (антигенами) человеку. Введение лечебной сыворотки помогает организму бороться с инфекцией, пока в нём не выработаются собственные антитела. Такой иммунитет сохраняется недолго — 4–6 недель.

Приобретённый активный — создается введением в организм вакцины (антигена, представленного ослабленными или убитыми микроорганизмами или их токсинами), в результате чего происходит выработка в организме соответствующих антител. Такой иммунитет сохраняется долго.

Железы внутренней секреции

Железы — органы, вырабатывающие биологически активные вещества, с помощью которых осуществляется гуморальная регуляция. Их делят на две группы: внешней (экзокринные) и внутренней (эндокринные) секреции.

Экзокринные железы имеют выводные протоки, через которые выделяют свой секрет на поверхность слизистых оболочек или кожи (слюнные железы, железы желудка, кишечника, печень, молочные, сальные, потовые и др.). Эндокринные железы не имеют выводных протоков и выделяют свой секрет (гормоны) в кровь и лимфу (гипофиз, щитовидная, паращитовидные железы, надпочечники, эпифиз, вилочковая железа). Кроме того, существуют железы смешанной секреции, осуществляющие и внешнесекреторную, и внутрисекреторную функции (половые и поджелудочная).

Биологически активные вещества — химические вещества, очень малые концентрации которых способны оказывать значительное физиологическое действие. Биологически активные вещества, выделяемые железами внутренней секреции, называются гормонами. По химической природе гормоны делят на три группы: полипептиды и белки (инсулин); аминокислоты и их производные (тироксин, адреналин); стероиды (половые гормоны). Гормоны циркулируют в крови в свободном состоянии и в виде соединений с белками. Связанные с белками гормоны, как правило, переходят в неактивную форму. Для гормонов характерны строгая специфичность действия, высокая биологическая активность и дистантный характер действия (органы и системы, на которые действуют гормоны, расположены далеко от места их образования). Гормоны могут оказывать своё влияние различными путями: через нервную систему, гуморально, непосредственно воздействуя на органы и ткани.

Функции гормонов (эндокринной системы): регуляция и интеграция функций организма, поддержание гомеостаза, обеспечение адаптации организма к меняющимся условиям внешней среды.

Железы внутренней секреции имеют различное местоположение, но они тесно связаны между собой. Нарушение функции одной железы приводит к изменению деятельности других. Нарушения бывают двух типов: гиперфункция — усиление деятельности желёз, в результате чего образуется и выделяется в кровь увеличенное количество гормонов; гипофункция — ослабление деятельности, когда количество гормонов, образующихся и выделяющихся в кровь, уменьшается.

Гипоталамус (отдел промежуточного мозга) контролирует и регулирует работу всех желез внутренней секреции, воздействуя на них либо по нисходящим нервным путям, либо гуморально через деятельность гипофиза.

Гипофиз (нижний придаток мозга) расположен ниже промежуточного мозга (масса 0,5–0,7 г). Он состоит из трёх долей: передней, промежуточной и задней.

Передняя доля выделяет соматотропный, гонадотропный, тиреотропный, адренокортикотропный гормоны. Соматотропный гормон регулирует рост. Гиперфункция в детском возрасте приводит к гигантизму, а гипофункция вызывает задержку роста — карликовость. Гонадотропные гормоны регулируют процессы, связанные с размножением. Тиреотропный гормон стимулирует деятельность щитовидной железы. Адренокортикотропный гормон усиливает синтез гормонов коры надпочечников.

Промежуточная доля гипофиза выделяет интермидин, влияющий на пигментацию кожи.

Задняя доля гипофиза выделяет два гормона: вазопрессин и окситоцин. Вазопрессин увеличивает тонус гладкой мускулатуры артериол и повышает артериальное давление; усиливает обратное всасывание воды из почечных канальцев в кровь, снижая мочеобразование. Уменьшение образования вазопрессина является причиной несахарного диабета, когда выделяется большое количество мочи, не содержащей сахара. Окситоцин усиливает сокращение гладкой мускулатуры матки в конце беременности и стимулирует выделение молока. Вазопрессин и окситоцин вырабатываются в гипоталамусе, а затем по аксонам нервных клеток поступают в заднюю долю гипофиза.

Эпифиз расположен над промежуточным мозгом (масса около 0,2 мг). Выделяет мелатонин, тормозящий действие гонадотропных гормонов. После удаления эпифиза наступает преждевременное половое созревание.

Щитовидная железа расположена на шее впереди гортани (масса 30–40 г). Вырабатывает гормоны, богатые йодом (тироксин и др.), которые осуществляют стимуляцию окислительных процессов в клетках, регуляцию водного, белкового, жирового, углеводного и минерального обменов, роста и развития организма, оказывают действие на функции центральной нервной системы и высшую нервную деятельность. При гипофункции в детском возрасте возникает кретинизм (задержка роста, психического и полового развития). При гиперфункции у взрослого человека возникает базедова болезнь (увеличение щитовидной железы, повышение возбудимости нервной системы, основного обмена, снижение массы тела, пучеглазие). В горных районах при недостатке в воде йода люди болеют зобом (чрезмерное разрастание секретирующей ткани в щитовидной железе).

Паращитовидные железы — парные образования, тесно прилегающие к щитовидной железе (масса 0,2 –0,5 г). Вырабатывают паратгормон, вызывающий повышение уровня Са 2+ в плазме. Удаление паращитовидных желёз и снижение кальция приводят к судорогам. При усилении секреции паратгормона в результате мобилизации фосфатов и кальция из костей повышается уровень кальция в крови; костная ткань перерождается, усиливается выделение фосфатов с мочой. Антагонистом паратгормона является кальцитонин (вырабатывается особыми клетками фолликулов щитовидной железы). Он снижает уровень Са 2+ в крови, тормозя его выделение из костей.

Надпочечники — парные железы, расположенные на верхней поверхности почек (масса около 15 г). Они состоят из двух слоёв: наружного (коркового) и внутреннего (мозгового).

В корковом веществе вырабатываются три группы гормонов: глюкокортикоиды, минералокортикоиды и половые гормоны. Глюкокортикоиды (кортизон, кортикостерон и др.) влияют на обмен углеводов, белков, жиров, стимулируют синтез гликогена из глюкозы, обладают способностью угнетать развитие воспалительных процессов, подавляют синтез антител. Глюкокортикоиды обеспечивают адаптацию организма к большим мышечным нагрузкам, действию сверхсильных раздражителей, недостатку кислорода. Минералокортикоиды (альдостерон и др.) регулируют водно-солевой обмен, тонус кровеносных сосудов, способствуют повышению давления. Альдостерон действует на почки, усиливая обратное всасывание натрия в почечных канальцах и выведение калия. Половые гормоны коры надпочечников (андрогены, эстрогены, прогестерон) обусловливают развитие вторичных половых признаков. При гипофункции коры надпочечников развивается бронзовая болезнь (кожа приобретает бронзовую окраску, наблюдаются повышенная утомляемость, потеря аппетита, тошнота, рвота). При гиперфункции, вследствие увеличения синтеза половых гормонов, меняются вторичные половые признаки (например, у женщин появляются борода, усы и т. д.).

Мозговой слой надпочечников вырабатывает адреналин и норадреналин. Адреналин повышает систолический объём, ускоряет частоту сердечных сокращений, расширяет коронарные сосуды и сужает кожные, увеличивает кровоток в печени, скелетных мышцах и мозге, повышает уровень сахара в крови. Его действие аналогично действию симпатической нервной системы. Норадреналин выполняет функцию медиатора при передаче возбуждения в синапсах. Он замедляет частоту сердечных сокращений, снижает минутный объём.

Вилочковая железа (тимус) находится за грудиной. Наибольшую массу она имеет у новорождённых, а после полового созревания постепенно атрофируется. В железе размножаются и дифференцируются клетки — предшественники Т-лимфоцитов (зрелые Т-лимфоциты обеспечивают иммунитет). Тимус вырабатывает гормон тимозин, участвующий в регуляции нервно-мышечной передачи, углеводного обмена, обмена кальция.

Поджелудочная железа относится к железам смешанной секреции. Её внешнесекреторная функция — выработка пищеварительных ферментов и вывод их по выводному протоку в двенадцатиперстную кишку. Внутрисекреторная функция поджелудочной железы — синтез гормонов глюкагона и инсулина. Глюкагон способствует превращению гликогена печени в глюкозу, тем самым увеличивая уровень сахара в крови. Инсулин повышает проницаемость клеточных мембран для глюкозы, что усиливает её расщепление в тканях, отложение гликогена и в конечном счёте снижает содержание сахара в крови. Таким образом, инсулин и глюкагон регулируют уровень глюкозы в крови (0,12 %). При гипофункции поджелудочной железы развивается сахарный диабет (ткани не усваивают глюкозу, в результате её содержание в крови и выделение с мочой увеличиваются).

Половые железы (семенники у мужчин и яичники у женщин) являются железами смешанной секреции. Экзокринная функция — образование сперматозоидов и яйцеклеток. Эндокринная функция — синтез мужских и женских половых гормонов.

В семенниках вырабатываются мужские половые гормоны — андрогены: тестостерон и андростерон. Они стимулируют развитие полового аппарата и вторичных половых признаков, характерных для мужчин (рост бороды, усов, развитие мускулатуры и др.), увеличивают образование белка в мышцах, повышают основной обмен, необходимы для созревания сперматозоидов.

В яичниках образуются женские половые гормоны — эстрогены. Эстрадиол синтезируется в фолликулах и влияет на развитие половых органов и вторичных половых признаков, характерных для женщин (форма тела, развитие молочных желёз и др.). Прогестерон (гормон беременности) вырабатывается клетками жёлтого тела, которое образуется на месте лопнувшего фолликула яичника. Он способствует имплантации яйцеклетки в матке, задерживает созревание и овуляцию фолликулов, стимулирует рост молочных желёз.

В мужских половых железах помимо андрогенов вырабатывается небольшое количество эстрогенов, а в женских одновременно с эстрогенами образуется небольшое количество андрогенов. При нарушении функции яичников или семенников изменяется соотношение этих гормонов в организме, что приводит к интерсексуальности — наличию женских черт у мужчин и мужских черт у женщин.

Источник