Витамины при муковисцидозе

Из-за нарушения функции поджелудочной железы у больных муковисцидозом не усваиваются жиры, и, как следствие, жирорастворимые витамины А, D, E и K.

Клинически выраженные проявления недостаточности витаминов А (куриная слепота, ксерофтальмия) и Е (неврологические нарушения) у подростков и взрослых с МВ были описаны в 80-е гг XX века. В настоящее время такие случаи встречаются редко, однако низкие уровни жирорастворимых витаминов регистрируются практически у всех больных, несмотря на адекватную заместительную терапию. Показано, что умеренно повышенные уровни ретинола (витамин А) в сыворотке крови положительно коррелируют с показателями ОФВ 1 , независимо от возраста, панкреатической функции и нутритивного статуса, без каких-либо признаков токсичности.

У нелеченых больных МВ геморрагический синдром может манифестировать витамин-К недостаточность. У новорожденных и грудных детей она может проявиться необъяснимой геморрагической пурпурой, интестинальными кровотечениями, длительной кровоточивостью в местах инъекций. Старшие дети, находящиеся на интенсивной антибактериально й терапии или с сопутствующим поражением печени также склонны к нарушению процессов коагуляции, даже на фоне приема витамина К.

У больных МВ хорошо известно о недостаточности витамина Д и нарушениях фосфорно-кальцие вого обмена. В последние годы изучается роль витамина Д в регуляции воспалительного ответа. В рандомизированно м контролируемом исследовании, при применении высоких доз витамина Д3 (250000 МЕ) у взрослых больных МВ во время бронхо-легочных обострений, в течение года последующего наблюдения, помимо повышения уровня сывороточного вит. Д, зарегистрировано достоверное снижение сроков госпитализации, сроков получения антибиотиков, улучшение ОФВ 1 и продолжительност и жизни, по сравнению с группой плацебо. У больных, получавших витамин Д3, отмечено также снижение уровня провоспалительны х цитокинов: фактора некроза опухолей-альфа и интерлейкина-6, при повышении уровня антимикробного пептида LL-37.

Лечебный эффект высоких доз витаминов А и Д нуждается в дальнейшем изучении. Однако хорошо известно, что все больные МВ с панкреатической недостаточностью ежедневно должны получать дополнительно жирорастворимые витамины (А, Д, Е и К) и бета-каротин, желательно в водорастворимой форме.

Оптимальными препаратами являются, например, АкваДЕКс (AquADEKs) или DEKAs, витаминные комплексы, которые разработаны специально для больных муковисцидозом и рекомендованы международными экспертами. К сожалению, препарат АкваДЕКс перестал поставляться в Европу, а вот DEKAs, относящийся к следующему поколению витаминов, специально разработанных для лучшего всасывания при синдроме мальабсорбции, доступен для заказа из Европы и, в частности, из России и Украины.

Пациенты с сохранной функцией поджелудочной железы обязательно должны получать дополнительно витамин Е. Водорастворимые витамины назначаются больным МВ в обычных профилактических дозировках, рекомендуемых здоровым лицам соответствующего возраста, за исключением витамина С, потребность в котором у больных повышена, и витамина В12 случаях резекции подвздошной кишки.

В таблице (ниже) приведены европейские рекомендуемые дозировки для дополнительного введения жирорастворимых витаминов больным муковисцидозом.

Дозы жирорастворимых витаминов и бета-каротина для больных МВ, рекомендуемые Европейскими экспертами в области муковисцидоза

(European Consensus Report, M. Sinaasapel et al, 2002)

Источник

AQUADEKS — витамины нового поколения

Опубликовано Ольга Алекина в 05.12.2014 05.12.2014

Одним из патологических процессов при муковицидозе является нарушение всасывания жиров, жирорастворимых витаминов (A, D, E и K) и антиоксидантов, связанное с повреждением поджелудочной железы и нарушением секреции желчных кислот.

Прием панкреатических ферментов не улучшает всасывание витаминов в достаточной степени.

Для решения этой проблемы были разработаны специальные водорастворимые формы витаминов и антиоксидантов, , такие как AQUADEKS, которые имеют отличную биодоступность у пациентов с МВ.

К чему может привести дефицит витаминов

Витамин А участвует в дифференцировке клеток, иммунной функции, а также в функционировании легких. Его дефицит отражается на состоянии костной ткани. Низкий уровень витамина А приводит к ухудшению клинического состояния и нарушению функции легких.

Витамин D, необходим для поддержания здоровья костей. Дефицит его приводит к развитию остеопроза, учащению обострений инфекционного процесса. У пациентов с МВ в 90% случаев встречается недостаточность витамина D.

Семейство витамина Е состоит из 8 разновидностей: 4 токоферолов и 4 токотриенолы. Каждое из 8 соединений задействовано в нескольких антиоксидантных системах.

Например, альфа-токоферол является сильным антиоксидантом, а гамма-токоферол обладает сильными противовоспалительными свойствами.

У ациентов с МВ из за хронического воспаления дыхательных путей наблюдается постоянный окислительный стресс. Почти все вновь диагностированые пациенты имеют низкие концентрации витамина Е в крови. В клинических исследованиях показано, что нормализация уровня витамина Е с помощью пищевых добавок связана уменьшением воспаления дыхательных путей.

Витамин K является важным кофактором для здоровья костей. Неольшое снижение уровня витамина К при МВ приводит к уменьшению костной массы и с ухудшением состояния легких. .

Как уже упоминалось ранее, окислительный стресс усиливается при МВ в связи с хроническим воспалением. Кроме того, антиоксидантные системы заметно нарушенны при МВ в результате уменшения всасывания антиоксидантов, таких как глутатион, витамин Е, витамин С, бета-каротин и селен. коррекция антиоксидантного статуса у пациентов с МВ снижает активность воспалительных процессов.

В докладе Европейского консенсуса представлены рекомендуемые дозы жирорастворимых витаминов для достижения нормальной концентрации в крови при МВ.

Рекомендуемая доза жирораствормых витаминов

| А | 4000-10000 МЕ / сут |

| D | 400-800 МЕ / су |

| E | 100-400 МЕ / сут |

| K | 1 мг / сут до 10 мг / неделю |

Для решения проблемы нарушения всасывания жирорастворимых витаминов при муковисцидозе фармацевтической компанией Yasoo Health был разработан препарат AQUADEKS®

Эти препараты разработаны на основе технологии микросфер, которая позволяет растворить эти вещества в воде и обеспечить достаточное их всасывание.

Препарат AQUADEKS® (АКВАДЕKC®) представляет собой мицеллярно-подобною структуру, которая состоит из влаголюбивой наружной оболочки и жиролюбивой внутренней части, содержащей жирорастворимые витамины и микроэлементы.

Клинические исследования показали, что при приеме AQUADEKS ® происходит

1) Нормализация уровней витаминов

2) улучшение функции легких, состояния костей и антиоксидантного статуса

3) улучшает качество жизни

Состав различных форм препарата AQUADEKS ®

Рекомендуемая суточная дозировка:

Желатиновые капсулы

Возраст от 4 до 10 лет 1 желатиновая капсула

Старше 10 лет 2 желатиновые капсулы

Жидкость для детей

Возраст 0-12 месяцев 1 мл

Возраст 1-3 лет 2 мл

Жевательные таблетки

Возраст 4-10 лет 2 таблетки

Старше 10 лет в соответствии с указаниями врача

Таким образом,

• AQUADEKS® (АКВАДЕKC®) – это очень хорошо всасываемая пищевая добавка, разработанная для улучшения всасывания жирорастворимых питательных веществ у больных, страдающих муковисцидозом (кистозным фиброзом).

• AQUADEKS® (АКВАДЕKC®) – это продукт, обогащенный антиоксидантами, разработанный на основе последних научных и клинических данных,согласно рекомендуемым дозам пищевых веществ и витаминов для больных, страдающих муковисцидозом.

Источник

Муковисцидоз — симптомы и лечение

Что такое муковисцидоз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Кольцова Е. В., пульмонолога со стажем в 6 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

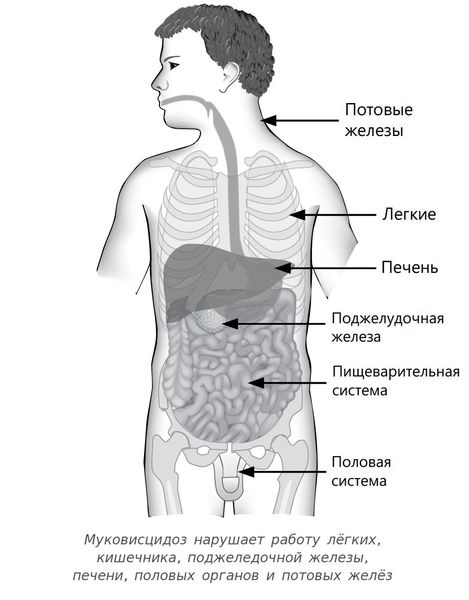

Муковисцидоз — это наследственное заболевание, при котором нарушаются функции желёз внешней секреции. Болезнь поражает весь организм, но сильнее всего страдает дыхательная система и поджелудочная железа.

Заболевание также называется кистозным фиброзом, синдромом Фанкони. Характеризуется системным поражением экзокринных желез: слизеообразующих (респираторных, кишечника, поджелудочной) и серозных (слюнных, потовых, слезных).

Частота болезни в России составляет 1:10000 новорождённых [1] . В 10-15 % случаев симптомы муковисцидоза проявляются у ребёнка с первых дней жизни. У таких детей возникает мекониальный илеус, или непроходимость кишечника, при котором его просвет закупорен слишком густым и вязким первородным калом — меконием.

В некоторых случаях симптомы болезни проявляются не сразу. Это связано с тем, что тяжесть и форма заболевания у разных больных отличаются. Кроме того, признаки муковисцидоза могут напоминать симптомы других болезней, что затрудняет диагностику. Без лечения подавляющее большинство больных умирает в детском возрасте, но благодаря современным лекарственным препаратам и другим методам лечения продолжительность жизни пациентов постоянно растёт.

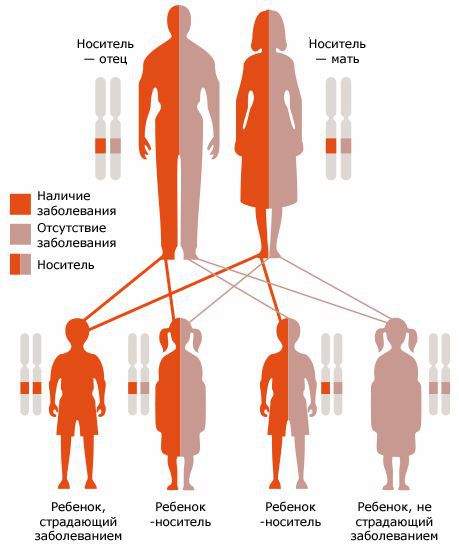

Муковисцидоз — это аутосомно-рецессивное заболевание, то есть болезнь проявляется в том случае, если «дефектный» ген унаследован от обоих родителей . Для этого и отец, и мать должны быть носителями мутации, вероятность рождения больного ребёнка у них составляет 25 % [7] .

Дефектный ген муковисцидоза широко распространен — каждый 25-й житель Северной Европы является гетерозиготным носителем мутантного гена. Высокая смертность в сочетании с повышенной фертильностью должны были бы привести к быстром устранению дефектного гена из популяции. Существует теория, по которой ген муковисцдоза сохранился потому, что его носители имели преимущество во время эпидемии холеры — холерная диарея сопровождается потерей натрия и хлора, а при муковисцидозе эти ионы удерживаются в организме [15] .

Чаще всего без адекватного лечения болезнь протекает тяжело и имеет плохой прогноз, на который во многом влияет развитие хронической инфекции в нижних дыхательных путях. Бактериальные агенты при муковисцидозе специфичны, например, для раннего возраста характерно развитие инфекции, вызванной золотистым стафилококком, в дальнейшем к нему присоединяются синегнойная и гемофильная палочки. Данные возбудители устойчивы к лекарственным препаратам, что осложняет лечение, поэтому важно своевременно идентифицировать возбудителя и подобрать подходящие антибактериальные средства.

Симптомы муковисцидоза

При муковисцидозе симптомы болезни зачастую видны сразу после рождения ребёнка и проявляются признаками непроходимости кишечника (мекониальным илеусом):

- выраженное беспокойство и постоянный плач;

- сильное вздутие живота;

- рвота;

- повышенное слюноотделение;

- длительная задержка стула;

- повышенная температура тела;

- частые поносы;

- непереносимость жирной пищи;

- характерный стул — вязкий, липкий, жирный.

Непроходимость кишечника может привести к его перфорации. По статистике, до 70-80 % детей с мекониальным илеусом больны муковисцидозом [3] . Для его исключения каждому новорождённому с кишечной непроходимостью необходимо провести диагностическое обследование.

В возрасте одного года у ребёнка с муковисцидозом может наблюдаться обильный, зловонный стул непереваренной пищей, частый сухой кашель, отставание в физическом развитии и длительная желтуха.

Одним из главных признаков муковисцидоза является повышенная солёность пота. Её замечают родители, когда при усиленном потоотделении на коже ребёнка выделяются крошечные кристаллы соли. Они образуются вследствие повышенной концентрации в потовой жидкости ионов натрия и хлора. Их концентрация увеличивается в результате нарушения транспорта и секреции в клетках, выстилающих потовые железы. При этом потери соли из организма при потоотделении могут превышать её поступление с пищей. При болезни, протекающей с высокой температурой и значительной потерей с потом хлора и натрия, может возникнуть токсикоз и шок [7] .

Иногда признаки заболевания проявляются только в школьном возрасте. Дети с муковисцидозом из-за нехватки питательных веществ страдают дефицитом массы тела и отстают в росте.

Для заболевания также характерны:

- изменение стула;

- хроническая диарея;

- вздутие кишечника;

- частые гнойные заболевания лёгких неясной этиологии;

- одышка;

- гаймориты и синуситы.

У заболевших в раннем детстве и доживших до взрослого возраста отмечаются постоянный сухой кашель, вне обострения чаще наблюдается постоянное отделение мокроты от 5-10 мл до 200 мл и более. Характер мокроты — от слизистой до гнойной. О дышка, которая в начале болезни может возникать только при небольшой нагрузке, но со временем усиливается, частые респираторные заболевания и гаймориты. У пациентов выражена задержка роста, фаланги пальцев и ногти изменяются по типу «барабанных палочек» и «часовых стёкол».

Грудная клетка чаще бочкообразной формы. Появляется бледность, одутловатость лица и цианоз видимых слизистых.

У больных может наблюдаться задержка в половом развитии или отсутствие вторичных половых признаков:

- отсутствие волос в подмышечных впадинах и на лобке;

- замедленный рост половых органов;

- недоразвитие молочных желёз у девочек;

- отсутствие менструального цикла.

У женщин с муковисцидозом снижена фертильность, у мужчин наблюдается азооспермия — отсутствие сперматозоидов в эякуляте [3] [4] .

Патогенез муковисцидоза

Патогенез муковисцидоза обусловлен мутацией гена CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator) — муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости. Этот ген кодирует белок, который обеспечивает транспорт солей и воды в эпителиальном слое бронхолёгочной системы и в клетках, выстилающих железы, вырабатывающие секрет и выводящие его во внешнюю среду организма. Из-за дефекта структуры белка нарушается перемещение ионов натрия и хлора в клетках, что в итоге приводит к повышенной вязкости секрета экзокринных желез. Происходит увеличение всасывания ионов натрия и дефект секреции хлора, что ведёт к снижению или прекращению выделения жидкости в просвет бронхов. Из-за этого мокрота теряет свою жидкую часть, становится вязкой и густой. Впоследствии это ведёт к тому, что бронхи забиваются вязким секретом.

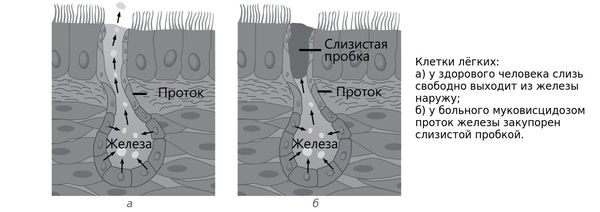

Таким образом, при муковисцидозе нарушаются функции желёз, которые вырабатывают пот, слизь, слёзы, слюну и пищеварительные соки. Через протоки этих желёз выделения выходят на поверхность тела или в полые органы, такие как кишечник или дыхательные пути. У пациентов с муковисцидозом в этих органах возникают серьёзные изменения, особенно они затрагивают бронхолёгочную систему — в язкий секрет закупоривает мелкие дыхательные пути.

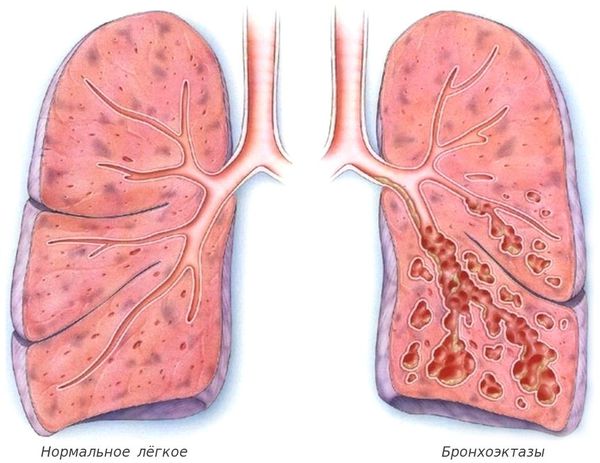

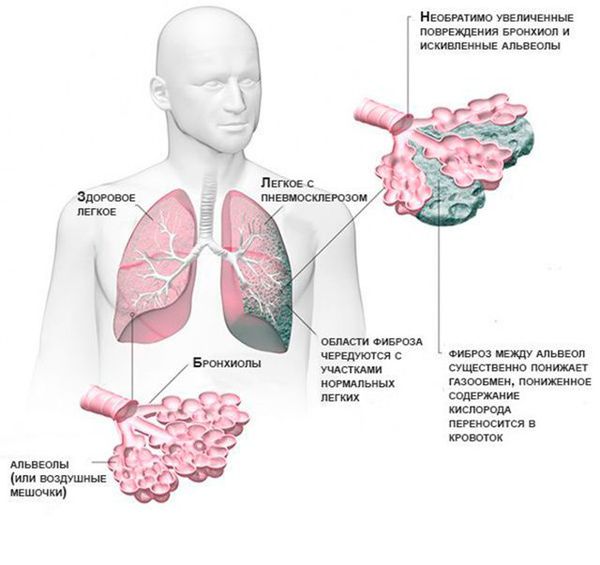

С лизь, выделяемая в дыхательных путях, необходима для удаления из них пыли и бактерий, но при муковисцидозе выработка и структура бронхиального секрета нарушаются. В результате на стенках дыхательных путей развивается хроническое воспаление, которое впоследствии приводит к формированию бронхоэктазов (расширения и деструкции бронхов) и рубцов в лёгочной ткани.

При муковисцидозе страдает не только дренажная функция дыхательных путей, но и клеточный и гуморальный иммунитет. Это происходит из-за нарушений в работе клеток и затруднённого движения ресничек мерцательного эпителия бронхов.

Помимо этого, при муковисцидозе ферменты, вырабатываемые поджелудочной железой, не поступают в кишечник. Они начинают разрушать ткань поджелудочной железы, в результате чего в ней формируются рубцы и кисты. Также необратимо нарушается весь процесс пищеварения. Это приводит к недостаточности массы тела, отставанию в росте и весе, хронической диарее и выпадению прямой кишки.

При муковисцидозе у мужчин отмечается обструкция (непроходимость) семявыносящих протоков, отсюда и высокий процент мужского бесплодия при заболевании.

Классификация и стадии развития муковисцидоза

В зависимости от преобладающих симптомов выделяют три основные клинические формы заболевания: кишечную, бронхолёгочную и смешанную.

Кишечная форма муковисцидоза. Кистозный фиброз с кишечными проявлениями Е84.1 (код по МКБ-10)

Из-за неправильной секреции ферментов нарушается работа органов желудочно-кишечного тракта. Ухудшается расщепление жиров, белков и углеводов, а также их усвоение. Не вся пища переваривается, стул становится обильным, частым и зловонным.

Отмечается вздутие, повышенное газообразование и боли в различных областях живота. Даже при хорошем аппетите дети теряют вес, отстают в росте и развитии. Кишечная форма выявляется у 5—10 % больных муковисцидозом [7] .

Бронхолёгочная форма муковисцидоза. Кистозный фиброз с лёгочными проявлениями Е84.0

Нарушения затрагивают всю бронхолёгочную систему. Вязкая мокрота скапливается в дыхательных путях и её тяжело откашлять. При инфицировании золотистым стафилококком, синегнойной и гемофильной палочками возникают тяжёлые бронхиты и пневмонии, для которых характерно осложнённое течение с развитием одышки, интоксикации и выраженной слабостью. Со временем развиваются следующие необратимые изменения:

- деформация грудной клетки;

- расширение дистальных отделов бронхов (бронхоэктазы);

- замещение лёгочной ткани соединительной рубцовой (пневмосклероз);

- «лёгочное сердце» — из-за повышенного давления в малом круге кровообращения происходит увеличение правых отделов сердца.

Бронхолёгочная форма характерна для 15—20 % случаев муковисцидоза [7] .

Смешанная форма (лёгочно-кишечная)

Включает проявления лёгочной и кишечной форм. Это самый распространённый тип (65—75 % от всех случаев) и, как правило, самый тяжёлый [7] .

Различают четыре стадии развития муковисцидоза:

1. Непостоянство симптомов, пациент жалуется на частый сухой кашель и небольшую одышку при физических нагрузках. Стадия может длиться до 10 лет.

2. Кашель с отделением мокроты, одышка появляется в покое и усиливается при физической нагрузке, фаланги пальцев и ногтевые пластины деформируются по типу «барабанных палочек» и «часовых стёкол». Стадия продолжается от 2 до 15 лет.

3. Бронхолёгочные симптомы прогрессируют, развиваются тяжёлые осложнения. У пациентов усиливается одышка и появляются признаки сердечной недостаточности: отёки на ногах, одышка при небольшой активности или в покое, быстрая утомляемость, непереносимость физических нагрузок. На УЗИ сердца видны признаки гипертрофии левых и правых отделов, а также снижение сердечной фракции выброса левого желудочка. На рентгенологических снимках можно обнаружить зоны пневмофиброза, бронхоэктазы и кисты. Формируется сердечная недостаточность по правожелудочковому типу, так называемое «лёгочное сердце». Длительность стадии от 3 до 5 лет.

4. Тяжёлая кардио-респираторная недостаточность. Из-за дисфункции левого желудочка нарушается работа сердца и лёгких, снижается фракция выброса левого желудочка, учащается сердцебиение, прогрессирует гипотензия. Стадия длится несколько месяцев и завершается смертью больного, вызванной развитием дыхательной недостаточности и остановкой сердечной деятельности.

Различают стадии обострения и ремиссии:

- лёгкое обострение — не чаще раза в год, в период ремиссии клинических проявлений нет, работоспособность пациентов не изменена;

- обострение средней тяжести — 2-3 раза в год, сохраняется кашель, периодически поднимается температура, страдает работоспособность;

- тяжёлые обострения – следуют одно за другим, ремиссии почти нет, масса тела больного снижается, больные становятся инвалидами.

- увеличивается частота дыхания;

- повышается температура тела;

- вес снижается более чем на 1 кг;

- усиливается кашель;

- увеличивается количество мокроты;

- появляются хрипы;

- снижается ОФВ1 (объём форсированного выдоха за первую секунду манёвра) на 10 % и более в сравнении с измеренным за последние три месяца;

- снижается уровень сатурации кислорода на 10 % и более по сравнению с измерением за три последних месяца;

- ухудшается переносимость физических нагрузок.

Осложнения муковисцидоза

Для муковисцидоза характерны следующие бронхолёгочные осложнения:

- ателектаз — спадание части лёгкого;

- абсцессы в лёгких — развитие в них полости с гнойным содержимым.

Пациенты жалуются на выраженную одышку, отмечаются симптомы сильной интоксикации, повышается температура и выделяется большое количество зловонной гнойной мокроты.

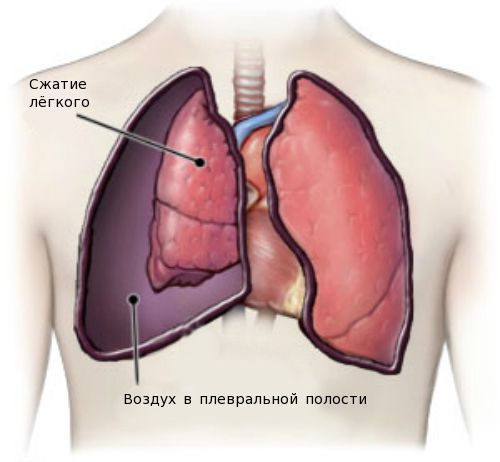

Одним из тяжёлых осложнений является спонтанный пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости. Нарушение проявляется резкой колющей болью в грудной клетке, усиливающейся при дыхании, кашле и движениях. Больной начинает дышать часто и поверхностно, отмечается сильная одышка и чувство нехватки воздуха, беспокоит кашель, появляется синюшность кожных покровов лица.

У больных старше 12 лет высока вероятность развития сахарного диабета I типа, может наблюдаться остеопороз, артриты и отёки нижних конечностей.

Постоянные или частые боли в животе могут указывать на панкреатит, эзофагит или язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Осложнять течение болезни может развитие фиброза печени различной степени выраженности, который чаще всего прогрессирует и в дальнейшем приводит к билиарному циррозу печени и портальной гипертензии. Муковисцидоз влияет на транспортировку ионов хлора, участвующих в перемещении желчи. При заболевании желчь по протокам не попадает в печень и её каналы, что ведёт к негативным последствиям — желчные протоки обезвоживаются, ткань печени замещаются соединительной тканью, происходит застой желчи (холестаз), развивается фиброз печени (цирроз) [11] .

У больных муковисцидозом часто наблюдаются такие осложнения, как выпадение прямой кишки и кишечная непроходимость, связанные с вязкостью кала. Кишечная непроходимость вызвана дегидратацией кишечного содержимого, нарушением моторики кишечника и внешнесекреторной недостаточностью функции поджелудочной железы. При патологии пациенты жалуются на боль в животе, вздутие, запор, рвоту и задержку газов. Если больному вовремя не оказана специализированная медицинская помощь, то он может погибнуть от развившегося некроза и перитонита [12] .

Диагностика муковисцидоза

Основной критерий постановки диагноза — увеличение концентрации ионов хлора в потовых железах более 60 ммоль/л вместе с одним или более из следующих критериев:

- хроническое заболевание дыхательных путей;

- экзокринная недостаточность поджелудочной железы;

- муковисцидоз близких – не далее двоюродных-родственников.

Эти критерии позволяют установить диагноз в 95 % случаев при недоступности генетического исследования мутации гена CFTR .

Характерные клинические проявления болезни:

- желудочно-кишечные нарушения;

- патологии бронхолёгочной системы и придаточных пазух носа;

- синдром потери солей;

- обструктивная азооспермия — сперматозоиды вырабатываются в нормальном количестве, но из-за нарушенной проходимости протоков не могут выйти наружу.

Скрининг на муковисцидоз проводится в роддоме всем новорождённым и направлен на выявление заболевания ещё до клинических проявлений. Для этого у ребёнка на 4-7 день жизни берётся кровь из пятки на фильтровальную бумагу и определяют уровень иммунореактивного трипсина (ИРТ). Если показатели ИРТ превышены (норма не более 65-70 нг/мл), то на 21-28 день анализ повторяют. Если показатели остаются повышенными, ребёнку проводится потовая проба и генетическое обследование.

Потовая проба — это один из методов диагностики муковисцидоза, с помощью которого определяется уровень хлоридов в секрете потовых желез. Анализ проводится троекратно. Положительным результатом для постановки диагноза считается показатель выше 60 ммоль/л.

Методика проведения потовой пробы: кожу правого бедра новорождённого протирают раствором натрия хлорида, дают высохнуть, после кладут салфетку, смоченную раствором пилокарпина для провоцирования гипергидроза и вторую салфетку, смоченную солёной водой. На салфетках закрепляются электроды, в течение 5 минут подаётся разряд 4 мА, после чего электроды снимаются, и кожа протирается. На простимулированном участке фиксируется кусочек фильтровальной бумаги. Выделяющийся пот собирается в течение 30 минут, после чего бумагу снимают и отсылают в лабораторию для определения концентрации электролитов хлора и натрия.

Обзорную рентгенограмму брюшной полости проводят для выявления вздутых петель кишечника и признаков кишечной непроходимости. При осмотре может быть обнаружено увеличение печени (гепатомегалия). Также у пациентов выявляют сахарный диабет I типа, который сочетается с респираторными симптомами: одышкой, частым кашлем с трудноотделяемой вязкой мокротой и панкреатитом, проявляющимся опоясывающими болями в области живота и частым стулом непереваренной пищей.

Обследование в несколько этапов необходимо, чтобы исключить ложноположительные результаты и подтвердить или опровергнуть диагноз [6] .

Молекулярно-генетический анализ позволяет диагностировать муковисцидоз приблизительно в 90 % случаев. Для его проведения нужна кровь из вены. Генетический метод обнаруживает в хромосомах пациента «дефектный» ген с мутацией F508del. При тестировании на муковисцидоз невозможно проверить все мутации, так как их более 1900, а большинство лабораторий выявляет только 20-30 самых частых вариантов.

Если в хромосомах не обнаруживается ни одной из 10-20 наиболее распространённых мутаций, то диагноз «муковисцидоз» маловероятен. В России генетические анализы недостаточно распространены, и не во всех регионах есть возможность такого тестирования [8] .

Лечение муковисцидоза

Муковисцидоз носит наследственный характер, поэтому его лечение большей частью симптоматическое, оно направлено на восстановление функций дыхательного и желудочно-кишечного тракта и проводится на протяжении всей жизни пациента. Больным муковисцидозом важно соблюдать диету, выполнять специальный комплекс упражнений и принимать препараты, предотвращающие развитие инфекций.

Основной целью лечения при муковисцидозе является удаление из дыхательных путей вязкой мокроты. Для этого применяют различные методики дренирования бронхиального дерева, например кинезотерапию — одну из форм лечебной физкультуры, способствующую очищению бронхов от вязкой и агрессивной слизи.

- Углублённые вдох и выдох, позволяющие слизи легче отделяться от стенок бронхов.

- Дыхание с сопротивлением губами.

- Мобилизация — упражнения для повышения эластичности грудной клетки, позвоночника и мышечного баланса тела.

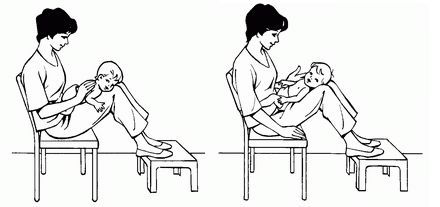

Физиотерапевтическое лечение младенцев и детей раннего возраста включает как активную, так и пассивную техники.

Пассивная техника:

• принятие телом ребёнка определённого положения на короткое время, затем его изменение;

• сопровождение и стимуляция дыхательных движений при помощи рук (контакт-дыхание) — техника, при которой рука физиотерапевта ведёт и стимулирует дыхательные движения;

• ручная вибрация на выдохе — для поддержки выдоха и помощи высвобождению мокроты потряхивается грудную клетку рукой;

• потряхивание — ритмические движения, выполняемые в одной из частей тела для возникновения реакции в грудной клетке;

• терапевтические положения тела — расположение грудной клетки в состоянии, при котором растягивается лёгочная ткань и расширяются дыхательные пути.

Активная техника:

• влияние на дыхание, например с помощью акустической стимуляции — поощряя ребёнка повторять громкие крики, которые он издаёт;

• упражнения для развития эластичности грудной клетки, позвоночника и мышечного баланса тела;

• упражнения, повышающие ловкость, выносливость и формирующие наслаждение от мышечной активности.

Важную роль при лечении играют аппаратные методы. Широкое распространение получил аппарат «виброжилет», состоящий из надувного жилета и блока генератора пневмоимпульсов, который создаёт давление на грудную клетку. Такие колебания воспроизводят эффект кашля и помогают очистить бронхи от вязкой мокроты. Аппаратные методы применяют вместе с медикаментозной терапией [13] .

При муковисцидозе важно соблюдать диету — питание должно быть высококалорийным, с повышенным содержанием белков и жиров. Пищу принимают часто и небольшими порциями, дополнительно подсаливая. Из рациона исключается еда, которая тяжела для переваривания: грубая клетчатка, навары из супов, жареные блюда, шоколад, торты, пирожные. Суточный калораж должен превышать возрастную норму на 20—40 %, главным образом за счёт увеличенного количества белка (до 6 г на 1 кг массы тела в сутки). Из-за нарушенной функции поджелудочной железы у больных не усваиваются жиры и жирорастворимые витамины А, Д, Е и К, поэтому необходим их дополнительный приём.

Для облегчения отхождения мокроты применяют следующие препараты:

- Амброксол в таблетках по 30 мг. В период ремиссии лекарство принимают один раз в сутки, во время обострения заболевания — до шести раз.

- Дорназа альфа — генно-инженерный вариант природного фермента человека, который помогает расщеплять гнойную мокроту. Применяется с помощью небулайзера по 2,5 мг один раз в сутки.

Для ингаляционной терапии используют бронхолитики:

- «Беродуал» — на одну процедуру в небулайзере нужно 20 капель беродуала + 3,0 мл физраствора. Ингаляции делают два раза в день утром и вечером в течение 7-10 дней.

- «Вентолин»— препарат заливают в небулайзер в неразбавленном виде, стандартная доза 2,5 мл, в сутки разрешается делать не больше четырёх ингаляций.

- «Пульмикорт» — на одну процедуру нужно 1 мл препарата + 1 мл. физраствора, дважды в день утром и вечером в течение пяти дней.

Следует иметь в виду, что у трети больных бронхолитики оказывают положительный ответ, но у большей части может возникнуть коллапс мышц дыхательных путей и резкое снижение объёма выдыхаемого воздуха. В связи с этим больные, получающие такую терапию, должны находиться под наблюдением врача.

Антибактериальные препараты назначаются всем пациентам с лёгочными симптомами, при обострениях заболевания или выявлении возбудителей респираторных инфекций для подавления их роста.

Для лечения применяют эффективные комбинации антисинегнойных антибиотиков:

Парентеральные антибиотики:

- цефалоспорины + аминогликозиды;

- антисинегнойные пенициллины + аминогликозиды;

- карбапенемы + аминогликозиды;

- фторхинолоны + аминогликозиды;

- цефалоспорины + фторхинолоны;

- антисинегнойные пенициллины + фторхинолоны;

- карбапенемы + фторхинолоны;

- цефалоспорины + карбапенемы + аминогликозиды [10] .

Доза вводимого антибактериального препарата должна превышать среднюю терапевтическую в полтора раза. Курс антибактериальной терапии может продолжаться до 3-4 недель,в случае хронизации инфекционного процесса — до 12 недель.

Для улучшения функции пищеварения используют ферментные препараты, которые содержат липазу, протеазу и амилазу, облегчающие переваривание жиров, углеводов и белков, а также способствующие их лучшему всасыванию в тонком кишечнике. Подбор доз панкреатических ферментов проводится индивидуально исходя из клинических проявлений болезни. Применяются препараты: «Панкреатин», «Мезим», «Креон». Ферментные препараты назначаются в больших дозах, чем больным с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта — до 30 капсул «Креона» в сутки.

Лечение муковисцидоза пожизненное. Выбор схемы терапии зависит от вида бактерий, обнаруженных в бронхиальном секрете дыхательных путей, а также от преобладающих клинических форм заболевания.

«В последние годы для лечения муковисцидоза начали применять таргетную генетическую терапию, которая направлена на исправление дефекта в самой распространённой мутации F508del [14] . Препарат продаётся в США под маркой «Trikafta». В августе 2020 года лекарство было одобрено Европейской комиссией для применения в ЕС под наименованием «Kaftrio»». — прим. ред. «ПроБолезни».

В России оригинальные препараты для лечения муковисцидоза заменяются дженерикам отечественного производства. Дженерики сходны с оригинальными препаратами по составу действующего вещества. Многие пациенты жалуются на их плохое качество и появление побочных эффектов. В последнее время пациентами и родителями больных муковисцидозом проводятся кампании, цель которых — вернуть государственное обеспечение качественными иностранными лекарствами.

Назвать побочные эффекты дженериков на данный момент сложно, так как отсутствуют их сравнительные исследования с оригинальными препаратами.

В рамках 44-ого ФЗ закупки лекарственных препаратов идут по международному непатентованному названию. Перечень лекарственных препаратов утверждается правительством РФ. Врачам за назначение препаратов под торговыми названиями или купленными родителями и благотворительными фондами грозит ответственность. В рецептах, выписанных врачом, должны быть указаны только международные названия, а не торговые. За нарушение этого правила врачей ждет штраф.

Хотя есть одно условие: при наличии медицинских показаний (аллергия, индивидуальная непереносимость дженерика по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии пациент может получить лекарство под торговым названием. Поэтому возможность получить оригинальный препарат — индивидуальная непереносимость дженерика (которую нужно доказать) и решение врачебной комиссии.

Муковисцидоз — наиболее частое показание для трансплантации лёгких. Основные показания для этой операции: прогрессирующее снижение веса, ухудшение лёгочной функции, частые обострения, потребность в кислородотерапии. Противопоказания: аспергиллома ( опухолевоподобное неинвазивное новообразование шаровидной формы, состоящее в основном из клеток мицелия микроскопического плесневого гриба ), курение, психосоциальные факторы. Сахарный диабет и лечение кортикостероидами не являются препятствием для трансплантации.

Прогноз. Профилактика

Муковисцидоз — это неизлечимое хроническое заболевание, но при своевременной диагностике и адекватной постоянной терапии многие пациенты доживают до взрослого возраста.

Для больных муковисцидозом возможна полноценная жизнь, но только при условии постоянного получения необходимых препаратов. Основными причинами смертности этих пациентов являются бронхолёгочные осложнения: развитие инфекции в нижних дыхательных путях, бронхоэктазы и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Доля пациентов старше 18 лет за последнее 10 лет увеличилась, выживаемость составила 31,8 % [3] . Увеличение продолжительности жизни обусловлено ранним выявлением заболевания, оптимизацией работы центров муковисцидоза и применением эффективных медикаментозных препаратов, в частности дорназы альфа («Пульмозим»), некоторых ингаляционных и системных антибиотиков и макролидов [9] . Дорназа альфа способствует снижению вязкости мокроты и обладает отхаркивающим действием. Использование небулайзера помогает быстро доставить ингаляционные антибиотики в поражённую область.

Главным способом профилактики является дородовая и неонатальная диагностика. Семейным парам, планирующим рождение ребенка, рекомендуется пройти ДНК-диагностику на носительство мутаций, приводящих к муковисцидозу, с последующей консультацией врача-генетика.

Пренатальная ДНК-диагностика выполняется при заборе околоплодных вод в ранний (13-14 недель) и поздний (16-20 недель беременности) сроки. Обследование проводят для семей, в которых выявлено носительство мутации гена CFTR и имеющих ребёнка больного муковисцидозом.

Источник