Витамин синтез которого стимулируется ультрафиолетовыми лучами

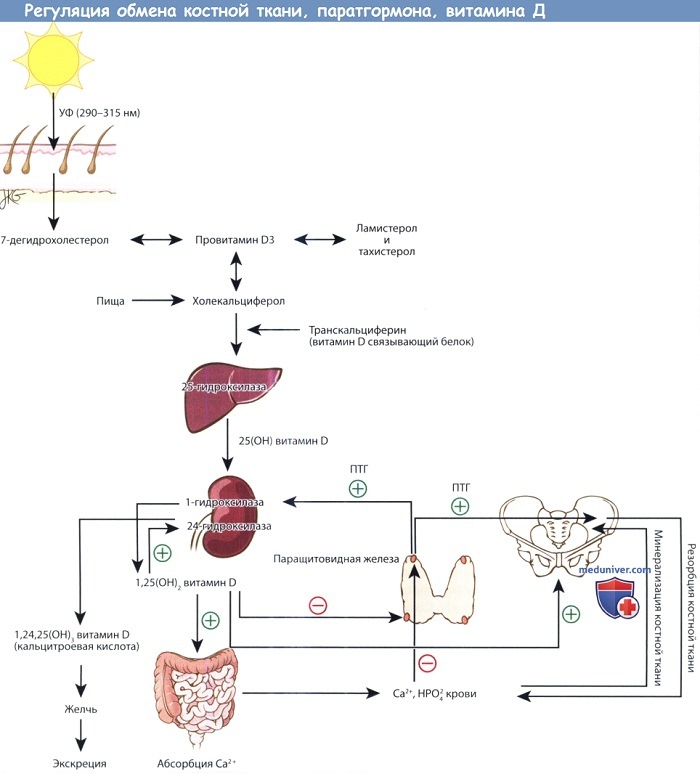

Физиология паратгормона настолько сильно связана с витамином D и метаболизмом костной ткани, что рассматривать эти вопросы по отдельности, не потеряв их сути, невозможно. Графически взаимоотношения представлена на рисунке ниже. Паратгормон в первую очередь регулирует содержание ионов кальция в межклеточном пространстве. Витамин D контролирует всасывание кальция из пищи, а также косвенно отвечает за минерализацию костной ткани, которая содержит в себе 99% всего кальция организма.

«Можно ли считать кость органом?» Да! Поскольку костная ткань проявляется очень высокую метаболическую активность, а также содержит большие запасы кальция, она напрямую включена в процессы регуляции содержания кальция в межклеточном пространстве и плазме крови. Нормальная концентрация кальция в межклеточном пространстве необходима для выполнения множества клеточных функций, среди которых передача сигнала между клетками, секреция гормонов, нормальная работа мышц и нервов, поэтому необходимо строгое ее сохранение в определенных пределах.

Гипокальциемия ведет к нервно-мышечной гипервозбудимости; умеренное снижение уровня кальция проявляется гиперестезиями с положительными симптомами Хвостека и Труссо; тяжелая гипокальциемия ведет к развитию тетании, судорог и смерти. Гиперкальциемия проявляется летаргией, слабостью, комой и, наконец, смертью. Около 50% внеклеточного кальция находится в ионизированной форме, но точное соотношение зависит от pH. Содержание кальция внутри клеток на порядки меньше, чем вне ее, но некоторые органеллы, например, митохондрии, содержат в себе повышенные концентрации кальция. Колебания уровня внеклеточного ионизированного кальция обычно не превышают ± 10%.

а) Физиология обмена паратгормона. Паратгормон (паратиреоидный гормон, ПТГ, РТН) по химическому строению является 84-аминокислотным полипептидом; было выяснено, что за биологическую активность гормона ответственны первые 34 аминокислотных остатка паратгормона, именно они используются в клинической практике, например, в лечении остеопороза. Определение последовательности классического рецептора ПТГ показало его связь с G-белком и наличие семи трансмембранных сегментов, проявляющих одинаковое сродство как с паратгормоном, так и с ПТГ-родственным пептидом (ПТГ-рП).

Но ПТГ-рП не обладает таким же активирующим действием на 1-гидроксилазы почек, как сам ПТГ.

Наибольшее количество рецепторов к ПТГ находится в костной ткани и в почках, хотя в других органах они также присутствуют в меньших количествах. Недавно был обнаружен новый подвид ПТГ-рецептора, который связывается с карбоксильным остатком паратгормона. Ранее считалось, что данные рецепторы находятся в неактивном состоянии. Этот недавно обнаруженный рецептор не связывается с ПТГ-рП. Неизвестно, играет ли он какую-либо роль в метаболизме костной ткани или имеет какие-либо другие функции.

Клетки паращитовидных желез также экспрессируют рецепторы, чувствительные к кальцию. И они являются рецепторами, связанными с G-белками, и имеют в своем составе семь трансмембранных доменов. Данные рецепторы могут соединяться с различными катионами, но физиологически подходящими для них являются только двухвалентные катионы кальция и магния. Снижение уровня ионизированного кальция ведет к повышению секреции ПТГ, повышение уровня ионизированного кальция ведет к снижению секреции ПТГ.

Таким образом, и концентрация ионизированного кальция, и концентрация ПТГ в плазме крови колеблются лишь в узких пределах. Были описаны различные мутации данных рецепторов, некоторые из них приводят к повышению их активности, другие — к понижению. Данные мутации являются ключом к пониманию семейной гипокальциурической гиперкальциемии и некоторых гипокальциемических синдромов, например, семейного гипопаратиреоидизма.

Паратгормон (ПТГ) повышает резорбцию кальция в почках, усиливает резорбцию костной ткани, повышает активность D1-гидроксилазы почек. Эти механизмы помогают восстановить уровень кальция в плазме крови.

Предшественники витамина D синтезируются в коже под действием ультрафиолета. Превращение 25-ОН витамина D, депонированной формы витамина, в активную форму,

т.е. 1,25-(ОН)2 витамин D, регулируется паратгормоном. 1,25-(ОН)2 витамин D повышает всасывание кальция в желудочно-кишечном тракте.

Кальций и фосфор плазмы крови регулируют содержание паратгормона крови, а также участвуют в минерализации новообразованного костного матрикса.

При повышении уровня паратгормона усиливается резорбция костной ткани, поскольку это необходимо для поддержания необходимого уровня кальция в плазме,

а также стимулируется синтез 1,25-(ОН)2 витамина D почками.

б) Физиология обмена витамина Д. Синтез провитамина D (холекальциферола) происходит в коже из 7-дегидрохолестерола в результате фотокатализа под действием ультрафиолетовых лучей с длиной волны 290-315 нм. Ультрафиолетовые лучи именно с такой длиной волны могут преодолеть атмосферу, поэтому у жителей возвышенностей синтез провитамина D подвержен сезонным колебаниям. Синтез предшественников провитамина D тоже зависит от воздействия солнечных лучей, поэтому избыточное пребывание на солнце не приводит к гипервитаминозу.

Следовательно, скорость продукции провитамина D в долгосрочной перспективе не зависит от пигментации кожи; но она может снижаться у темнокожих лиц, которые мало подвергаются воздействию солнечных лучей. Провитамин D связывается с транскальциферином (витамин — D — связывающим белком) и транспортируется в печень, где в результате 25-гидроксилирования он превращается в кальцидиол.

Возможности получения витамина D с пищей очень ограничены, лишь крайне малое число продуктов содержит в себе витамин D. Молоко и молочные продукты, производимые в США и Европе, дополнительно обогащаются витамином D. Одна их порция содержит около 100 ME витамина. К сожалению, необогащенные молочные продукты и человеческое грудное молоко содержат крайне малое количество витамина. В желтке яйца содержится около 20 ME витамина D, в белке витамина D нет. Рыба является источником, богатым витамином D.

В порции консервированного тунца содержится 250 ME витамина, а в одной порции свежевыловленного лосося может содержаться до 1000 ME. В растительных продуктах витамина D нет, но он может содержаться в грибах в количестве до 1500 МЕ/100 г, если грибы росли в присутствии солнечного света.

Витамин D представляет из себя провитамин, активной формой которого является 1-25-(ОН)2 витамин D (кальцитриол). В норме кальцитриол продуцируется почками из витамина D, кальцидиола, в результате реакции 1-гидроксилирования. Активность 1-гидроксилазы почек контролируется ПТГ, поэтому уровень 1-25-(ОН)2 витамина D напрямую коррелирует с уровнем ПТГ. Высокий уровень ПТГ, как правило при гипокальциемии, стимулирует образование 1-25-(ОН)2 витамина D. В результате происходит повышение абсорбции кальция в кишечнике и нормализация его уровня в плазме крови.

При определенных патологических состояниях некоторые другие ткани также могут проявлять 1-гидроксилазную активность, иногда независимо от действия ПТГ.

в) Метаболизм минеральных веществ в костной ткани. Мы часто воспринимаем кости лишь как опорные структуры, но на самом деле костная ткань играет важную роль в метаболизме, выступая в качестве депо кальция, фосфатов и карбонатов, также она участвует в поддержании кислотно-щелочного равновесия. Матриксом кости является частично минерализованная ткань и специфические костные клетки. Костную систему человека разделяют на осевой скелет, к которому относят череп, позвоночный столб, грудину, ребра и таз, и на скелет конечностей, от их проксимальных отделов до кончиков пальцев.

Также костная ткань подразделяется на губчатую (трабекулярную), которая обладает высокой метаболической активностью, и кортикальную, которая имеет большую плотность и меньшую метаболическую активность. Изменения в кортикальной костной ткани наступают при тяжелых или длительно текущих заболеваниях. В осевом скелете преобладает содержание трабекулярной кости, в скелете конечностей — кортикальной.

К костным клеткам относят остеобласты, остеокласты и остеоциты. Остеобласты происходит из мезенхимальных стволовых клеток, они образуют соединительнотканный матрикс кости, который затем минерализуется, формируя новую костную ткань. Большинство остеобластов подвергаются апоптозу, но часть из них остается включенной в костный матрикс и превращается в остеоциты, а другая часть остается на поверхности кости, формируя надкостницу.

Трансформируясь в остеоциты, эти клетки образуют длинные отростки, которыми они создают щелевой контакт с соседними клетками и с клетками надкостницы. Остеоциты воспринимают механическое давление, оказываемое на кость, и играют важную роль в моделировании костной ткани. Остеокласты представляют собой крупные многоядерные клетки, происходящие из одноядерных макрофагов. Процесс дифференцировки клеток в остеокласты происходит под контролем ядер-ного фактора кВ (каппа-Б, RANKL), продуцирующего в ходе апоптоза остеобластов, и под контролем колониестимулирующего фактора макрофагов.

Остеокласты участвуют в резорбции костной ткани, разрушая минеральный компонент и коллагеновый матрикс костной ткани посредством протеолиза.

В норме костная ткань постоянно разрушается остеокластами и одновременно заново синтезируется остеобластами. Этот процесс получил название ремоделирования костной ткани. В здоровом организме процессы разрушения и синтеза костной ткани находятся в равновесии. Ремоделирование костной ткани крайне важно для поддержания структурной целостности (прочности) скелета, т. к. с ее помощью постоянно восстанавливаются микропереломы костей, возникающие от каждодневных физических нагрузок.

г) Кальций-чувствительные рецепторы. Как уже упоминалось выше, паращитовидные клетки экспрессируют кальций-чувствительные рецепторы. Первоначально данные рецепторы были выделены из паращитовидных клеток крупного рогатого скота, затем их наличие было подтверждено и у человека. Кроме паращитовидных желез, где они и были впервые обнаружены, данные рецепторы экспрессируются в почках, костях, желудке, легких, головном мозге и других тканях.

Как мутации, так и приобретенные дисфункции данных рецепторов могут стать причиной появления различных заболеваний, связанных как с повышением, так и с понижением кальция крови. Более подробно эти заболевания будут рассмотрены ниже.

Учебное видео расшифровки биохимического анализа крови

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Роспотребнадзор (стенд)

Роспотребнадзор (стенд)

Ультрафиолетовое излучение и его влияние на организм — Полезная информация

Ультрафиолетовое излучение и его влияние на организм

Ультрафиолетовое излучение и его влияние на организм

Общая характеристика

Наибольшей биологической активностью обладают ультрафиолетовые лучи. В естественных условиях мощным источником ультрафиолетовых лучей является солнце. Однако лишь длинноволновая его часть достигает земной поверхности. Более коротковолновая радиация поглощается атмосферой уже на высоте 30- 50 км от поверхности земли.

Наибольшая интенсивность потока ультрафиолетовой радиации наблюдается незадолго до полудня с максимумом в весенние месяцы.

Как уже указывалось, ультрафиолетовые лучи обладают значительной фотохимической активностью, что широко используется в практике. Ультрафиолетовое облучение применяется при синтезе ряда веществ, отбеливании тканей, изготовлении лакированной кожи, светокопировании чертежей, получении витамина D и других производственных процессах.

Важным свойством ультрафиолетовых лучей является их способность вызывать люминесценцию.

При некоторых процессах имеет место воздействие на работающих ультрафиолетовых лучей, например электросварка вольтовой дугой, автогенная резка и сварка, производство радиоламп и ртутных выпрямителей, литье и плавка металлов и некоторых минералов, светокопировка, стерилизация воды и т. д. Этому же воздействию подвергаются медицинский и технический персонал, обслуживающий ртутно-кварцевые лампы.

Ультрафиолетовые лучи обладают способностью изменять химическую структуру тканей и клеток.

Длина волны ультрафиолетового излучения

Биологическая активность ультрафиолетовых лучей различной длины волны неодинакова. Ультрафиолетовые лучи с длиной волны от 400 до 315 mμ . оказывают относительно слабое биологическое действие. Лучи с меньшей длиной волны отличаются большей биологической активностью. Ультрафиолетовые лучи длиной 315-280 mμ оказывают сильное кожное и антирахитическое действие. Особенно большой активностью обладает излучение с длиной волн 280-200 mμ . (бактерицидное действие, способность активно воздействовать на тканевые белки и липоиды, а также вызывать гемолиз).

В производственных условиях имеет место воздействие ультрафиолетовых лучей с длиной волны от 36 до 220 mμ ., т. е. обладающих значительной биологической активностью.

В отличие от тепловых лучей, основным свойством которых является развитие гиперемии в участках, подвергшихся облучению, действие на организм ультрафиолетовых лучей представляется значительно более сложным.

Ультрафиолетовые лучи относительно мало проникают через кожу и их биологическое действие связано с развитием многих нейрогуморальных процессов, обусловливающих сложный характер влияния их на организм.

Ультрафиолетовая эритема

В зависимости от интенсивности источника света и содержания в его спектре инфракрасных или ультрафиолетовых лучей изменения со стороны кожи будут неодинаковыми.

Воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу вызывает характерную реакцию со стороны сосудов кожи — ультрафиолетовую эритему. Ультрафиолетовая эритема существенно отличается от тепловой эритемы, вызванной инфракрасным облучением.

Обычно при применении инфракрасных лучей выраженных изменений со стороны кожи не наблюдается, так как возникающее чувство жжения и боль препятствуют длительному воздействию этих лучей. Эритема, развивающаяся в результате действия инфракрасных лучей, возникает непосредственно после облучения, является нестойкой, держится недолго (30-60 минут) и носит главным образом гнездный характер. После длительного воздействия инфракрасных лучей появляется бурая пигментация пятнистого вида.

Ультрафиолетовая эритема появляется после облучения вслед за некоторым латентным периодом. Этот период колеблется у разных людей от 2 до 10 часов. Продолжительность латентного периода ультрафиолетовой эритемы находится в известной зависимости от длины волны: эритема от длинноволновых ультрафиолетовых лучей появляется позднее и держится дольше, чем от коротко

Эритема, вызванная ультрафиолетовыми лучами, имеет ярко-красную окраску с резкими границами, точно соответствующими участку облучения. Кожа становится несколько отечной и болезненной. Наибольшего развития эритема достигает через 6-12 часов после появления, держится в течение 3-5 дней и постепенно бледнеет, приобретая коричневый оттенок, причем происходит равномерное и интенсивное потемнение кожи вследствие образования в ней пигмента. В некоторых случаях в период исчезновения эритемы наблюдается небольшое шелушение.

Степень развития эритемы зависит от величины дозы ультрафиолетовых лучей и индивидуальной чувствительности. При прочих равных условиях, чем больше доза ультрафиолетовых лучей, тем интенсивнее воспалительная реакция кожи. Наиболее выраженная эритема вызывается лучами с длинами волн около 290 mμ . При передозировке ультрафиолетового облучения эритема приобретает синюшный оттенок, края эритемы становятся расплывчатыми, облученный участок отечен и болезнен. Интенсивное облучение может вызвать ожог с развитием пузыря.

Чувствительность различных участков кожи к ультрафиолету

Кожные покровы живота, поясницы, боковых поверхностей грудной клетки обладают наибольшей чувствительностью к ультрафиолетовым лучам. Наименее чувствительна кожа кистей рук и лица.

Лица с нежной, слабопигментированной кожей, дети, а также страдающие базедовой болезнью и вегетативной дистонией обладают большей чувствительностью. Повышенная чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам наблюдается весной.

Установлено, что чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам может изменяться в зависимости от физиологического состояния организма. Развитие эритемной реакции зависит в первую очередь от функционального состояния нервной системы.

В ответ на ультрафиолетовое облучение в коже образуется и откладывается пигмент, являющийся продуктом белкового обмена кожи (органическое красящее вещество — меланин).

Длинноволновые ультрафиолетовые лучи вызывают более интенсивный загар, чем коротковолновые. При повторном ультрафиолетовом облучении кожа становится менее восприимчивой к этим лучам. Пигментация кожи развивается нередко и без предварительно видимой эритемы. В пигментированной коже ультрафиолетовые лучи не вызывают фотоэритемы.

Положительное влияние ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи понижают возбудимость чувствительных нервов (болеутоляющее действие) и оказывают также антиспастическое и антирахитическое действие. Под влиянием ультрафиолетовых лучей происходит образование очень важного для фосфорно-кальциевого обмена витамина D (находящийся в коже эргостерин превращается в витамин D). Под воздействием ультрафиолетовых лучей усиливаются окислительные процессы в организме, увеличивается поглощение тканями кислорода и выделение углекислоты, активируются ферменты, улучшается белковый и углеводный обмен. Повышается содержание кальция и фосфатов в крови. Улучшаются кроветворение, регенеративные процессы, кровоснабжение и трофика тканей. Расширяются сосуды кожи, снижается кровяное давление, повышается общий биотонус организма.

Благоприятное действие ультрафиолетовых лучей выражается в изменении иммунобиологической реактивности организма. Облучение стимулирует выработку антител, повышает фагоцитоз, тонизирует ретикулоэндотелиальную систему. Благодаря этому повышается сопротивляемость организма к инфекциям. Важное значение в этом отношении имеет дозировка облучения.

Ряд веществ животного и растительного происхождения (гематопорфирин, хлорофилл и т. д.), некоторые химические препараты (хинин, стрептоцид, сульфидин и т. д.), особенно флуоресцирующие краски (эозин, метиленовая синька и т. д.), обладают свойством повышать чувствительность организма к свету. В промышленности у лиц, работающих с каменноугольной смолой, отмечаются заболевания кожи открытых частей тела (зуд, жжение, краснота), причем эти явления исчезают по ночам. Это связано с фотосенсибилизирующими свойствами содержащегося в каменноугольной смоле акридина. Сенсибилизация имеет место преимущественно в отношении видимых лучей и в меньшей степени в отношении ультрафиолетовых лучей.

Большое практическое значение имеет способность ультрафиолетовых лучей убивать различные бактерии (так называемое бактерицидное действие). Это действие особенно интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн менее (265 — 200 mμ ).

Бактерицидное действие света связано с влиянием на протоплазму бактерий. Доказано, что после ультрафиолетового облучения митогенетическое излучение в клетках и крови повышается.

По современным представлениям, в основе действия света на организм лежит главным образом рефлекторный механизм, хотя большое значение придается и гуморальным факторам. Особенно это относится к действию ультрафиолетовых лучей. Нужно также иметь в виду возможность действия видимых лучей через органы зрения на кору и вегетативные центры.

В развитии эритемы, вызванной светом, существенное значение придается влиянию лучей на рецепторный аппарат кожи. При воздействии ультрафиолетовых лучей в результате распада белков в коже образуются гистамин и гистаминоподобные продукты, которые расширяют кожные сосуды и повышают их проницаемость, что ведет к гиперемии и отечности. Образующиеся в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей продукты (гистамин, витамин D и др.) поступают в кровь и вызывают те общие сдвиги в организме, которые имеют место при облучении.

Таким образом, развивающиеся в облученном участке процессы ведут нейрогуморальным путем к развитию общей реакции организма. Эта реакция определяется главным образом состоянием высших регулирующих отделов центральной нервной системы, которое, как известно, может меняться под влиянием различных факторов.

Нельзя говорить о биологическом действие ультрафиолетового облучения вообще, вне зависимости от длины волны. Коротковолновое ультрафиолетовое излучение вызывает денатурацию белковых веществ, длинноволновое — фотолитический распад. Специфическое действие разных участков спектра ультрафиолетового излучения выявляется главным образом в начальной стадии.

Применение ультрафиолетового излучения

Широкое биологическое действие ультрафиолетовых лучей дает возможность в определенных дозах использовать их для профилактических и лечебных целей.

Для ультрафиолетового облучения пользуются солнечным светом, а также искусственными источниками облучения: ртутно-кварцевыми и аргонортутно-кварцевыми лампами. Спектр излучения ртутно-кварцевых ламп характеризуется наличием более коротких ультрафиолетовых лучей, чем в солнечном спектре.

Ультрафиолетовое облучение может быть общим или местным. Дозировка процедур производится по принципу биодоз.

В настоящее время ультрафиолетовое облучение широко используют, прежде всего, для профилактики различных заболеваний. С этой целью ультрафиолетовое облучение применяют для оздоровления окружающей человека внешней среды и изменения его реактивности (в первую очередь — повышения его иммунобиологических свойств).

С помощью специальных бактерицидных ламп может производиться стерилизация воздуха в лечебных учреждениях и жилых помещениях, стерилизация молока, воды и т. д. широко используется ультрафиолетовое облучение для предупреждения рахита, гриппа, в целях общего укрепления организма в лечебных и детских учреждениях, школах, физкультурных залах, фотариях при угольных шахтах, при тренировке спортсменов, для акклиматизации к условиям севера, при работах в горячих цехах (ультрафиолетовое облучение дает больший эффект в сочетании с воздействием инфракрасной радиации).

Ультрафиолетовые лучи особенно широко используются для облучения детей. В первую очередь такое облучение показано, ослабленным, часто болеющим детям, проживающим в северных и средних широтах. При этом улучшается общее состояние детей, сон, нарастает вес, снижается заболеваемость, уменьшается частота катаральных явлений и, длительность заболеваний. Улучшается общее физическое развитие, нормализуется кровь, проницаемость сосудов.

Значительное распространение получило также ультрафиолетовое облучение горнорабочих в фотариях, которые в большом количестве организованы на предприятиях горнорудной промышленности. При систематическом массовом облучении шахтеров, занятых на подземных работах, отмечается улучшение самочувствия, повышение трудоспособности, уменьшение утомляемости, снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности. После облучения шахтеров повышается процентное содержание гемоглобина, появляется моноцитоз, уменьшается число случаев гриппа, снижается заболеваемость опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, реже наблюдаются гнойничковые заболевания кожи, катары верхних дыхательных путей и ангины, улучшаются показания жизненной емкости, легких.

Применение ультрафиолетового излучения в медицине

Применение ультрафиолетовых лучей с терапевтической целью базируется в основном на противовоспалительном, антиневралгическом и десенсибилизирующем действии этого вида лучистой энергии.

В комплексе с другими лечебными мероприятиями ультрафиолетовое облучение проводится:

1) при лечении рахита;

2) после перенесенных инфекционных заболеваний;

3) при туберкулезных заболеваниях костей, суставов, лимфатических узлов;

4) при фиброзном туберкулезе легких без явлений, указывающих на активацию процесса;

5) при заболеваниях периферической нервной системы, мышц и суставов;

6) при заболеваниях кожи;

7) при ожогах и отморожениях;

8) при гнойных осложнениях ран;

9) при рассасывании инфильтратов;

10) в целях ускорения регенеративных процессов при травмах костей и мягких тканей.

Противопоказаниями к облучению являются:

1) злокачественные новообразования (так как облучение ускоряет их рост);

2) резкое истощение;

3) повышенная функция щитовидной железы;

4) выраженные сердечно-сосудистые заболевания;

5) активный туберкулез легких;

6) заболевания почек;

7) выраженные изменения центральной нервной системы.

Следует помнить, что получение пигментации, особенно в короткий срок, не должно быть целью лечения. В ряде случаев хороший терапевтический эффект наблюдается и при слабой пигментации.

Негативное действие ультрафиолета

Длительное и интенсивное ультрафиолетовое облучение может оказать неблагоприятное влияние на организм и вызвать патологические изменения. При значительном облучении отмечаются быстрая утомляемость, головные боли, сонливость, ухудшение памяти, раздражительность, сердцебиение, понижение аппетита. Чрезмерное облучение может вызвать гиперкальциемию, гемолиз, задержку роста и понижение сопротивляемости инфекциям. При сильном облучении развиваются ожоги и дерматиты (жжение и зуд кожи, диффузная эритема, отечность). При этом отмечается повышение температуры тела, головная боль, разбитость. Ожоги и дерматиты, возникающие под воздействием солнечной радиации, связаны преимущественно с влиянием ультрафиолетовых лучей. У работающих на открытом воздухе под влиянием солнечной радиации могут возникнуть длительно и тяжело протекающие дерматиты. Необходимо помнить о возможности перехода описываемых дерматитов в рак.

В зависимости от глубины проникновения лучей различных участков солнечного спектра могут развиться изменения глаз. Под влиянием инфракрасных и видимых лучей возникает острый ретинит. Хорошо известна так называемая катаракта стеклодувов, развивающаяся в результате длительного поглощения инфракрасных лучей хрусталиком. Помутнение хрусталика происходит медленно, главным образом у рабочих горячих цехов со стажем работы 20-25 лет и больше. В настоящее время профессиональные катаракты в горячих цехах встречаются редко вследствие значительного улучшения условий труда. Роговица и конъюнктива реагируют главным образом на ультрафиолетовые лучи. Эти лучи (особенно с длиной волны менее 320 mμ .) вызывают в ряде случаев заболевание глаз, известное под названием фотоофтальмии или электроофтальмии. Это заболевание наиболее часто встречается у электросварщиков. В таких случаях часто наблюдается острый кератоконъюнктивит, который обычно возникает через 6-8 часов после работы, нередко ночью.

При электроофтальмии отмечается гиперемия и припухание слизистой, блефароспазм, светобоязнь, слезотечение. Часто обнаруживается поражение роговицы. Продолжительность острого периода болезни 1-2 дня. У работающих на открытом воздухе при ярком солнечном освещении широких покрытых снегом пространств фотоофтальмия протекает иногда в виде так называемой снежной слепоты. Лечение фотоофтальмии заключается в пребывании в темноте, применении новокаина и холодных примочек.

Средства защиты от ультрафиолетового излучения

Для защиты глаз от неблагоприятного действия ультрафиолетовых лучей на производствах пользуются щитками или шлемами со специальными темными стеклами, защитными очками, а для защиты остальных частей тела и окружающих лиц — изолирующими ширмами, переносными экранами, спецодеждой.

В бытовых условиях рекомендуется использование солнцезащитных кремов, лосьонов, спреев с высоким фактором защиты, ношение солнцезащитных очков и закрытой одежды из натуральных тканей.

Источник