ГИАЛУРОНИДАЗА

ГИАЛУРОНИДАЗА (гиалуронатгликаногидролаза)—фермент, катализирующий реакции гидролитического расщепления и деполимеризации гиалуроновой кислоты и родственных ей соединений. В классификации ферментов Г. присвоено два номера: КФ 3.2.1. 35 и КФ 3. 2. 1. 36, что объясняется типом расщепляемой ею связи в молекуле гиалуроновой к-ты: бета-(1—4)- или бета-(1—3) соответственно.

Г. широко распространены в живой природе. У млекопитающих этот фермент содержится практически во всех органах и тканях, наиболее богаты им семенники и яичники. Г. присутствует также в плазматических мембранах болезнетворных бактерий: пневмококков, стафилококков и стрептококков А, В и С, дифтерийных палочек, некоторых возбудителей анаэробной инфекции (Cl. welchii, Cl. septicum, Cl. oedematiens), а также у холерного вибриона и других микроорганизмов, некоторых паразитирующих червей, в частности Schistosoma mansoni, в яде пчел, змей и т. д.

Из факта широкого распространения Г. следует, что она выполняет важную биологическую роль, связанную с изменением проницаемости тканей, степенью их гидратации, транспортом воды и различных ионов. Существенную роль играет Г. в процессах распада различных фибриллярных структур, в процессе оплодотворения и т. д. Появление в сыворотке крови антигенов на бактериальные гиалуронидазы является одним из признаков приобретенного иммунитета. Семенники (тестикулы) быков и яичники свиней используются для лабораторного и промышленного получения фермента. Несмотря на многостадийные методы очистки фермента, получить препараты гиалуронидазы, свободные от примесей протеолитических ферментов и p-глюкуронидаз, пока не удалось. Поэтому, как правило, все медицинские препараты гиалуронидаз содержат нек-рое количество этих ферментов, что необходимо учитывать при использовании таких препаратов.

Наиболее изучена тестикулярная Г., представляющая собой гликопротеид, в гликоновой части молекулы содержащий 5% маннозы и 2,17% N-ацетилглюкозамина; мол. вес (масса) фермента 61 000.

Оптимальные значения pH для Г. зависят от источника получения фермента и от метода определения его активности. Напр., оптимум pH для тестикулярной Г. и Г. из Clostridium welchii, определенный по уменьшению вязкости р-ра гиалуроновой к-ты, находится при 7,0 и 6,0 соответственно; определенные тем же методом оптимальные значения pH для стрептококковой и стафилококковой Г. равны 5,5 и 6,6 соответственно.

Оптимальные значения pH для бактериальных Г., определенные по накоплению редуцирующих сахаров, равны: для стрептококковой Г.—5,6 и 7,1, для стафилококковой Г.— 5,6 и для фермента из Clostridium welchii—5,7; оптимум pH для тестикулярной Г., определенный тем же методом, равен 4,4, а для пневмококковой—5,6—5,8. Т.о., практически только для Г. из С1, welchii оптимальное значение pH не зависит от метода определения активности фермента.

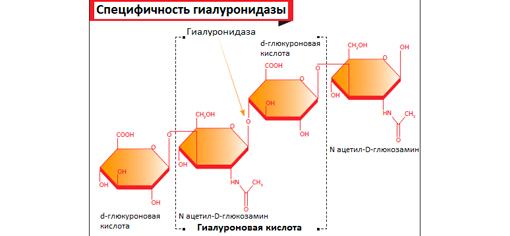

Действие Г. на гиалуроновую к-ту сводится к двум процессам: быстро протекающей деполимеризации (см. Полимеризация) и более медленному гидролизу (см.), в результате к-рого в реакционной среде накапливаются свободные N-ацетилглюкозамин и D-глюкуроновая к-та. Количественно степень гидролиза оценивается по увеличению содержания редуцирующих сахаров, а степень деполимеризации — по уменьшению вязкости р-ра.

Пневмококковая Г., напр., почти полностью гидролизует субстрат до моносахаридов, а тестикулярная Г. за то же время гидролизует субстрат лишь на 50%, но зато уменьшает вязкость раствора вдвое быстрее, чем бактериальная Г.

Что касается специфической аминополисахаридазной активности Г., то тестикулярный фермент разлагает гиалуроновую к-ту и хондроитинсульфаты А и В гл. обр. до тетрасахаридов, а бактериальная Г. разлагает гиалуроновую к-ту в основном до дисахаридов. Хондроитинсульфат А гидролизуется бактериальной Г. в том случае, если его сульфатная группа предварительно удаляется посредством мягкого кислотного гидролиза. Ферментативная активность Г. стимулируется цистеином, протамином, NaCl, ионами Mg 2+ и Са 2+ . Ионы некоторых металлов (Fe 3+ , Cu 2+ , Zn 2+ ) ингибируют гиалуронидазу.

Способность Г. увеличивать проницаемость тканей облегчает болезнетворным бактериям проникновение внутрь поражаемого ими макроорганизма. Бактериальная Г. способствует распространению микробов, однако между активностью Г. и инвазионностью определенных штаммов болезнетворных микроорганизмов, напр. Cl. welchii и Streptococcus pyogenes, не существует полного параллелизма и прямой зависимости (так, отдельные штаммы золотистого стафилококка, образующие Г. в большом количестве, обладают очень малой инвазионностью).

Для того чтобы определенные виды микроорганизмов образовывали в своих клетках гиалуронидазу, присутствие гиалуроновой к-ты в культуральной среде не обязательно, т. к. образование Г. микроорганизмами могут индуцировать N-ацетил глюкозамин или D-глюкуроновая к-та. Благоприятные условия для развития отдельных типов гемолитического стрептококка создаются в присутствии продуктов энзиматического распада гиалуроновой к-ты под влиянием Г., что может отягощать инфекцию.

Гиалуронидаза как препарат

Препараты Г. широко используются как лечебные средства для ускорения всасывания жидкости при обезвоживании организма, ускорения действия анестезирующих веществ, рассасывания рубцовой ткани, образующейся на месте различных травм, и т. д.

Из препаратов Г. в мед. практике применяют лидазу и ронидазу, получаемые из семенников крупного рогатого скота.

Лидазa (Lidasum; син.: Hyaluronidasum, Hyalase, Hyalidase и др.)— светло-желтая или золотистожелтая пористая масса, легко растворимая в воде, применяют для парентерального введения. Раствор лидазы вводят вблизи места поражения под кожу или под рубцово измененные ткани. Инъекции производят ежедневно или через день, курс лечения — 6—15 инъекций по 0,1 г в 1 мл 0,5% раствора новокаина.

Основными показаниями для применения лидазы являются контрактуры суставов, рубцы после ожогов и операций, анкилозирующий спондилоартрит, гематомы. Леч. эффект проявляется размягчением рубцов, увеличением подвижности в суставах, устранением или уменьшением контрактур, рассасыванием гематом. Лечение более эффективно в начальных стадиях процесса. Препарат дает эффект при лечении распространенных форм склеродермии. Лидазу используют и в офтальмологии — с целью получения более тонкого рубца в пораженных участках роговицы, а также при лечении кератитов (в конъюнктивальный мешок закапывают 0,1% р-р одновременно с применением антибактериальных препаратов). При ретинопатиях препарат вводят под кожу виска, при кровоизлияниях в стекловидное тело — под конъюнктиву и ретробульбарно. При свежих кровоизлияниях лидазу применять не следует.

Лидазу применяют также для ускорения всасывания лекарственных веществ, вводимых под кожу или внутримышечно (местноанестезирующие средства, изотонические р-ры).

При применении лидазы могут возникнуть аллергические кожные реакции. Противопоказаниями к применению служат злокачественные новообразования, туберкулез и другие инфекционные заболевания и воспалительные процессы.

Форма выпуска: ампулы по 0,1 г стерильного сухого вещества. Перед употреблением содержимое ампулы растворяют обычно в 1 мл 0,5% р-ра новокаина. Сохраняют в запаянных ампулах в защищенном от света, прохладном месте.

Ронидаза (Ronidasum)— препарат, предназначенный только для наружного употребления. Получают из семенников крупного рогатого скота. Порошок серовато-желтого цвета со специфическим запахом.

Применяют при лечении рубцов (ожоговых, послеоперационных, келоидных), контрактуры Дюпюитрена (начальных стадий), контрактур и тугоподвижности суставов после воспалительных процессов или травм с кровоизлияниями в мягкие ткани, при подготовке к кожнопластическим операциям по поводу рубцовых стяжений, при хрон, тендовагинитах, при длительно не заживающих ранах.

Порошок ронидазы наносят на увлажненную стерильным физиологическим р-ром стерильную марлевую салфетку, сложенную в 4—5 слоев, к-рую накладывают на пораженный участок, покрывают вощеной бумагой и фиксируют мягкой повязкой. Количество препарата зависит от площади поражения (0,5 г и более на одну процедуру). Повязку можно оставить на 16—18 час. При высыхании повязки ее вновь увлажняют и добавляют такое же количество ронидазы. Процедуры назначают ежедневно в течение 15—60 дней. При длительном применении делают перерывы на 3—4 дня после каждых двух недель лечения. При лечении длительно не заживающих ран салфетку смачивают физиологическим р-ром, содержащим 10 000—20 000 ЕД бензилпенициллина в 1 мл.

В период лечения иногда наблюдается раздражение кожи, быстро проходящее при кратковременном перерыве в лечении.

Форма выпуска: герметически укупоренные флаконы по 5 г препарата. Сохраняют в защищенном от света месте при комнатной температуре.

Библиография: Горюнова Т. Е. и др. Активность гиалуронидазы в функционально различных зонах почечной ткани белых крыс и кроликов, Изв. Сибирск. отд. АН СССР, Сер. биол, наук, № 10, в. 2, с. 155, 1975, библиогр.; Иванова Л. Н., Горюнова Т. Е. иКлимоваВ. П. Активность тканевой гиалуронидазы в ночке белых крыс в условиях дегидратации и действия экзогенного антидиуретического гормона, Докл. АН СССР, т. 224, № 5, с. 1209, 1975, библиогр.; В о 1 1 e t А. J., Bonner W. M. a. Nance J. L. The presence of hyaluronidase in varions mammalian tissues, J. biol. Chem., v. 238; p. 3522, 1963; Borders Ch. L. a. Raftery M. A. Purification and partial characterization of testicular hyaluronidase, ibid., v. 243, p. 3756, 1968; T a n Y. H. a. Bo wnese J. M. Canine submandibular-gland hyaluronidase, Biochem. J., v. 110, p. 9, 1968, bibliogr.

Источник

Препараты гиалуронидазы в эстетической медицине

Гиалуроновая кислота – это природный полимер, который можно обнаружить в составе многих косметологических средств как наружного применения (маски, кремы, сыворотки, лосьоны), так и инъекционных форм. Стабилизированная с помощью поперечных связей ГК является основой большинства современных филлеров – препаратов, предназначенных для устранения морщин и складок, увеличения объема и изменения формы губ, коррекции зон депрессии и волюметрического моделирования лица и тела. Нестабилизированная гиалуроновая кислота входит в состав препаратов для мезотерапии (биоревитализации), которые при внутрикожном введении способствуют увлажнению кожи и стимуляции метаболических процессов, а также обеспечивают равномерное и пролонгированное поступление и распределение других активных ингредиентов.

При использовании препаратов нестабилизированной гиалуроновой кислоты в качестве нежелательных явлений и осложнений, связанных с препаратом, могут наблюдаться аллергические реакции, стойкий воспалительный процесс (обычно признаки воспаления разрешаются в течение нескольких часов или дней), ангионевротический отек. Эти реакции являются крайне редкими, и тщательный сбор анамнеза — лучший способ их профилактики.

Побочные эффекты от применения филлеров на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты в основном связаны с гиперкоррекцией, миграцией материала, формированием областей с голубоватым окрашиванием кожи при поверхностном введении препарата (эффект Тиндаля), инфицированием и образованием гранулем, как проявлением реакции на инородное тело. Описаны также случаи местного некроза в результате эмболии/компрессии сосудов и случай легочной эмболии после проведения инъекции в аногенитальной области. Все вышеуказанные побочные эффекты развиваются редко, и практикующие врачи смогли убедиться в том, что гиалуроновые филлеры (если речь идет о качественных препаратах) являются безопасными.

Одним из важнейших клинических преимуществ филлеров на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты является возможность ее ускоренной биодеградации под действием специфического фермента – гиалуронидазы. Полная элиминация введенного материала способствует скорейшему разрешению неблагоприятных реакций. Медицинские препараты гиалуронидазы используются в случаях гиперкоррекции, фиброза и гранулем, сформировавшихся в ответ на введение филлера, а также для декомпрессии кровеносных сосудов и профилактики некроза.

Гиалуронидаза

Гиалуронидаза – фермент (точнее группа ферментов), способный расщеплять гиалуроновую кислоту до олигомеров (низкомолекулярных фрагментов) (рис. 1). В организме человека идентифицировано несколько типов гиалуронидазы, как в цитоплазме клеток, так и во внеклеточном матриксе. Согласованная работа этих ферментов способствует поддержанию оптимального баланса ГК в соединительной ткани.

Гиалуронидазы синтезируются не только в организме человека – это поистине универсальный фермент. Большинство функций, которые выполняют гиалуронидазы, связаны с их способностью повышать проницаемость тканей за счет снижения вязкости межклеточного матрикса. Высокая активность гиалуронидазы обеспечивает условия, облегчающие проникновение сперматозоидов в яйцеклетку. Гиалуронидаза является компонентом ядовитого секрета некоторых животных, поскольку за счет снижения вязкости межклеточного матрикса тканей и повышения проницаемости капилляров облегчается распространению токсина из места укуса. Это же эффект, «подсмотренный» в природе, активно используется в медицине, когда гиалуронидаза вводится в ткани совместно с препаратами, например, местных анестетиков, способствуя их распространению в тканях при инфильтрационной анестезии.

Гиалуронидаза в составе секрета слюны пиявок способствует нарушению целостности сосудистой стенки, следствием чего становится капиллярное кровотечение, а именно кровью и питаются пиявки. «Пищеварительные» функции выполняет гиалуронидаза слюны млекопитающих, а также секретируемая бактериями.

Повышенная активность гиалуронидазы характерна для метастазирующих злокачественных опухолей. Предпринимаются попытки использовать препараты, подавляющие эту активность, в качестве противоопухолевых средств.

В соответствии с классификацией, составленной Карлом Мейером, гиалуронидазы можно разделить на типы с использованием таких признаков как источник фермента, субстраты, условия, тип катализируемой реакции, образующиеся продукты [1].

Тип I — гиалуронидазы тестикулярного типа (гиалуронат-эндо-β-N-ацетилгексозаминидазы). Как правило, именно они входят в состав фармацевтических препаратов.

Разные подтипы тестикулярной гиалуронидазы содержатся в семенниках и сперме млекопитающих, молоках рыб; в лизосомах клеток разных тканей; в некоторых физиологических жидкостях (сыворотка крови, синовиальная жидкость и др.), а также в слюне и слюнных железах млекопитающих, в пчелином и змеином ядах. Конечными продуктами гидролиза являются тетрасахариды.

Тестикулярная гиалуронидаза проявляет ферментативную активность в диапазоне рН 4,0-7,0.

Тип II — гиалуронидаза слюны пиявок (гиалуронат-эндо-β-глюкуронидаза).

Тип III — микробные гиалуронидазы (гиалуронат-лиазы; элиминирующие гиалуронат-эндо-β-N-ацетилгексозаминидазы), которые продуцируются клостридиями, бактериями рода Pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus и др. Конечными продуктами ферментативной реакции являются гекса-, тетра- и дисахариды.

Медицинские препараты гиалуронидазы

В медицине используются препараты тестикулярной гиалуронидазы, выделенной из семенников крупного рогатого скота.

Специфическим субстратом тестикулярной гиалуронидазы являются гликозаминогликаны (гиалуроновая кислота, хондроитин, хондроитин сульфат), составляющие основу межклеточного матрикса соединительной ткани. В результате деполимеризации под действием гиалуронидазы гликозаминогликаны теряют вязкость, способность связывать воду, ионы металлов. В результате затрудняется формирование коллагеновых волокон, увеличивается проницаемость тканевых барьеров, облегчается движение жидкости в межклеточном пространстве, улучшается трофика тканей. Клинические последствия этих процессов — повышение эластичности соединительной ткани, уменьшение контрактур и предупреждение их формирования, уменьшение спаечного процесса, уплощении рубцов, ускоренное рассасывание гематом.

Медицинские показания к применению препаратов гиалуронидазы включают ожоговые, травматические, послеоперационные рубцы (келоидные, гипертрофические); длительно незаживающие раны и язвы; тугоподвижность и контрактуры суставов (после воспалительных процессов, травм), остеоартроз, анкилозирующий спондилоартрит, тяжелые заболевания поясничных дисков; хронический тендовагинит; склеродермию (кожные проявления); гематомы мягких тканей поверхностной локализации; профилактику образования грубого рубцевания пораженных участков роговицы (в офтальмологии). Терапия гиалуронидазой проводится при подготовке к пластическим операциям по коррекции рубцов.

Еще одна сфера применения препаратов гиалуронидазы – повышение биодоступности лекарственных препаратов (антибиотиков, цитостатиков, антигистаминных, радиоконтрастных соединений, местных анестетиков и вакцин), которые вводятся подкожно или внутримышечно.

Широкое применение инъекций гиалуроновой кислоты в эстетической медицине обусловило расширение показаний для использования гиалуронидазы: как уже упоминалось выше, гиалуронидаза успешно применяется в терапии нежелательных явлений и осложнений инъекционной пластики, когда необходимо быстро элиминировать введенный препарат.

При этом надо помнить о специфичности этого фермента: нет смысла рассчитывать, что гиалуронидаза сможет оказать «экстренную помощь» при введении избыточного количества полимолочной кислоты, коллагена, силикона, гидроксиапатита кальция или в случае иммунных реакций на данные соединения.

Противопоказания для использования гиалуронидазы включают индивидуальную гиперчувствительность, острые воспалительные и инфекционные заболевания, недавние кровоизлияния, злокачественные новообразования. При беременности и кормлении грудью используется только по особым показаниям.

Поскольку гиалуронидаза улучшает всасывание лекарственных препаратов, вводимых подкожно или внутримышечно, ее следует с осторожностью применять в комбинации с другими лекарственными средствами, так как возможно непрогнозируемое повышение абсорбции и усиление системного действия.

У пациентов, получающих большие дозы салицилатов, кортизона, АКТГ, эстрогенов или антигистаминных препаратов, может быть снижена эффективность действия гиалуронидазы.

Гиалуронидаза, как правило, выпускается в лиофилизированной форме. Активность препарата обозначается в международных единицах (МЕ). Перед применением порошок гиалуронидазы разводится стерильным физиологическим раствором. Препараты не содержат консервантов, поэтому подлежат немедленному использованию после разведения.

При внутрикожном введении гиалуронидаза действует в течение 48 часов.

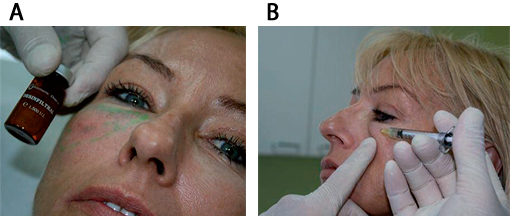

Аллергия на гиалуронидазу

Как в момент инъекции, так и некоторое время после нее в месте введения гиалуронидазы может отмечаться болезненность (поэтому иногда для разведения гиалуронидазы используются растворы местных анестетиков) (рис. 2). У 25% пациентов наблюдаются местные реакции в виде гиперемии кожи и отечности [2]. Эти реакции разрешаются самопроизвольно в течение через 48–72 ч.

При передозировке отмечаются озноб, тошнота, рвота, головокружение, тахикардия, снижение артериального давления, в крайне редких случаях — фибрилляция желудочков. В эстетической медицине используются низкие дозы препарата, исключающие проявления передозировки.

Не стоит забывать, что гиалуронидаза – белковый препарат, а потому обладает антигенными свойствами.

Описан случай развития анафилаксии после эпидурального введения гиалуронидазы [3]. Реакции немедленного типа (типа I) проявляются главным образом в виде отека, сыпи, зуда, боли, угнетения дыхания, тошноты, рвоты и гипотензии. Как правило, такие симптомы развиваются после внутрисосудистого введения, и были отмечены после инъекций гиалуронидазы и химиотерапевтического препарата при лечении онкологической патологии. Клинические симптомы аллергических реакций эффективно устраняются инъекциями кортикостероидов, адреналина и антигистаминных средств. При симптомах гипотонии следует незамедлительно использовать сосудосуживающие препараты.

После повторной внутридермальной инъекции гиалуронидазы возможно возникновение транзиторной аллергической реакции замедленного типа (в течение 24 часов), и это достаточно распространенное явление. Такая реакция проявляется образованием крупных эритематозых отечных папул или пузырей, сопровождающихся зудом, однако самопроизвольно разрешающихся в течение нескольких дней даже при отсутствии лечения. Местное нанесение кортикостероидной мази в активной фазе процесса способствует более быстрому восстановлению. В таких случаях следует исключить повторные инъекции гиалуроновой кислоты.

У большинства пациентов гиперчувствительность формируется после, по меньшей мере, одной инъекции в прошлом, что предрасполагает к развитию сенсибилизации и появлению клинических симптомов при последующих инъекциях. Тем не менее, существует вероятность, что во время первой инъекции может развиться аллергическая реакция любого типа, в связи с чем требуется проведение аллергопробы перед любой инъекцией гиалуронидазы.

Внутрикожные пробы — точные и чувствительные — играют важную роль при оценке возможного риска развития аллергической реакции на гиалуронидазу. Проведение такой пробы не представляет сложности: 1500 МЕ (стандартная дозировка фермента в зарубежных препаратах. – Прим. редактора) гиалуронидазы растворяют в 8-10 мл физиологического раствора. Затем 0,1 мл раствора (в российских рекомендациях – 0,02 мл раствора. – Прим. редактора) вводят внутрикожно в области предплечья. В течение часа пациент находится под наблюдением врача. Любая реакция (зуд, опухание, покраснение) на участке инъекции гиалуроновой кислоты свидетельствует о том, что пациенту противопоказано лечение гиалуронидазой из-за индивидуальной гиперчувствительности.

Проанализируем клинический опыт использования гиалуронидазы в эстетической медицине.

Гиалуронидаза в лечении целлюлита и фиброза после липосакции

Клинический опыт в этой области одного из авторов статьи (Ф. Депре) насчитывает около 35 лет.

Действительно, в течение долгого времени гиалуронидаза использовалась в терапии фиброзной формы целлюлита. Для этого 1500 МЕ фермента разводили 8-10 мл физиологического раствора и вводили глубоко под кожу (на глубину не менее 1 см) в области фиброза. За одну процедуру рекомендовалось инъецировать не более 3000 МЕ гиалуронидазы; курс лечения включал 1-2 процедуры, которые проводились раз в неделю. В настоящее время препараты гиалуронидазы при лечении целлюлита используются редко, так как разработаны более эффективные комплексные препараты, в том числе адиполитического действия на основе комплекса дезоксихолата натрия с фосфатидилхолином.

По опыту авторов, раннее применение препаратов гиалуронидазы позволяет уменьшить фиброз и посттравматический отек после липосакции в области грудной железы (при гинекомастии у мужчин) и в субментальной области («второй» подбородок). Эти процедуры часто приводят к выраженному фиброзу, который редуцируется очень медленно, иногда в течение нескольких лет. Своевременные инъекции гиалуронидазы позволяют в значительной степени снизить или полностью устранить послеоперационный фиброз в течение короткого промежутка времени. Однократного применения 500 МЕ гиалуронидазы (1500 МЕ разводят в 9 мл физиологического раствора; вводят 3 мл раствора, веерообразно) достаточно для уменьшения фиброза в субментальной области. В завершении процедуры проводится легкий массаж для лучшего распространения препарата. И уже во время массажа можно заметить уменьшение плотности фиброзных образований.

Коррекция последствий избыточного введения стабилизированной гиалуроновой кислоты

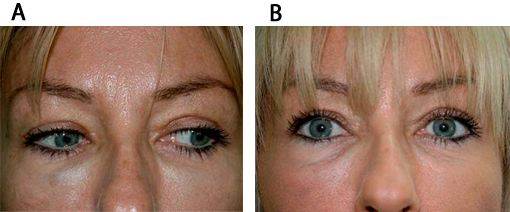

Применение гиалуронидазы устраняет симптомы гиперкоррекции или технически неправильного введения филлеров на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты, например, при слишком поверхностном инъецировании, миграции препарата, введении плотного препарата в тонкую кожу (рис. 3).

Временной интервал между инъекцией гиалуроновой кислоты и гиалуронидазы не играет особой роли. Однако необходимо оценить объем вводимого раствора и концентрацию в нем гиалуронидазы для удаления именно избытка экзогенной гиалуроновой кислоты. В данном вопросе отсутствуют точные стандарты, однако известно, что в некоторых филлерах стабилизированная гиалуроновая кислота менее чувствительны к гиалуронидазе, чем в других [4, 5].

В случае визуализирующихся папул (или тяжей) поверхностно введенных препаратов одна микроинъекция (буквально «на кончике иглы») гиалуронидазы (1500 МЕ препарата разводят в 4 мл физиологического раствора) непосредственно в центр папулы быстро устраняет проблему.

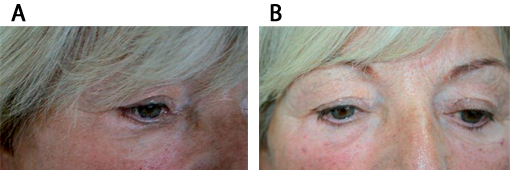

Достаточно часто мы наблюдаем последствия гиперкоррекции в периорбитальной области, когда филлер вводится с целью разглаживания «гусиных лапок» или уменьшения степени выраженности подглазничной борозды. При этом визуально отмечаются «отек» или выбухание препарата.

К нам обратилась пациентка с характерной клинической картиной гиперкоррекции в подглазничной области (рис. 4 А). После проведения теста на гиперчувствительность была введена гиалуронидаза (1500 МЕ препарат разведено в 4 мл физиологического раствора) в три точки в области нижнего века (с каждой стороны по 0,1 мл раствора) с использованием линейно-ретроградной техники. Препарат вводился в области инъецирования филлера, причем достаточно глубоко. После такой процедуры могут наблюдаться небольшие гематомы и преходящая отечность.

После инъекции гиалуронидазы пациент должен в течение часа находиться под наблюдением лечащего врача, после чего проводится осмотр и оценивается результат. Как правило, контрольный осмотр осуществляется на 3-й день. В описываемом выше случае мы наблюдали возвращение тканей к исходному состоянию, к сожалению, с морщинами и депрессией под глазами (рис. 4 В). Последующее повторное введение стабилизированной гиалуроновой кислоты может быть рекомендовано спустя 2 недели после инъекций гиалуронидазы. Повторная коррекция депрессии подглазничной области должна выполняться с учетом предыдущего негативного опыта.

В литературе описаны случаи гиперкоррекции при проведении объемной пластики губ [6, 7]. Мы лишь однажды столкнулись с такой проблемой, консультируя пациентку нашего коллеги. Инъекция гиалуронидазы позволила быстро исправить ситуацию без каких-либо побочных эффектов.

Применение гиалуронидазы для профилактики некроза

Некрозы, развивающиеся вследствие эмболии сосудов введенной в них стабилизированной гиалуроновой кислотой, относятся к наиболее серьезным осложнениям инъекционной пластики. И если раньше мы говорили о единичных случаях таких осложнений, то теперь, по мере стремительного роста популярности метода, с сосудистыми осложнениями приходится сталкиваться чаще. И связаны они могут быть не с незнанием анатомии, а с атипичным расположением сосуда у конкретного пациента.

По данным литературы, при раннем введении в проблемную зону гиалуронидазы создается возможность ограничить последствия ишемии и уменьшить риск развития некроза. К сожалению, инъекция гиалуронидазы, проведенная по истечении 24 часов после развития ишемии, не оказывает желаемого эффекта 8. Kim с коллегами провели ряд экспериментов: в ушную артерию кроликов делали инъекции гиалуроновой кислоты; затем через 4 и 24 часа проводили инъекцию гиалуронидазы. Поздняя инъекция не вызывала уменьшение очага некроза, тогда как проведенная через 4 часа позволяла в значительной степени уменьшить площадь некроза кожи. Таким образом, на практике при появлении симптомов ишемии или подозрении на нее в области введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты необходимо незамедлительно ввести в проблемную зону гиалуронидазу [10].

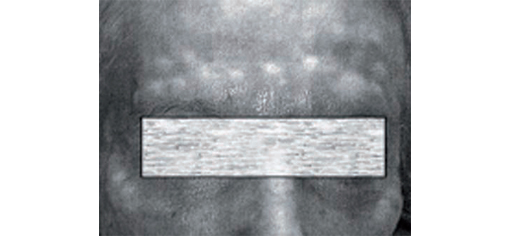

Эффект Тиндаля

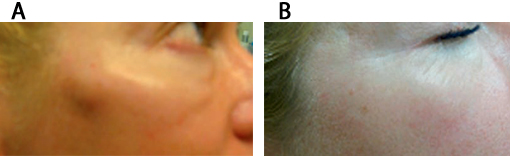

Поверхностные инъекции гиалуроновой кислоты может придавать кожному покрову различные оттенки, отличные от естественного цвета, причем как над областью введения филлера, так и вокруг нее. В случае, показанном на рис. 5 А, кожа в области внутреннего угла глаза имела явный голубой оттенок. Филлер на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты был введен в эту область несколькими месяцами ранее, пациентка говорила о своем удовлетворении результатом за исключением изменения цвета кожи, что и стало мотивом для проведения коррекционной терапии. Гиалуронидазу вводили очень поверхностно, прослеживая за тем, чтобы препарат попал точно в область имплантации. Фермент (1500 МЕ) разводили в 4 мл физиологического раствора и после внутрикожной аллергической пробы вводили по 0,2 мл тремя линиями ретроградным путем. Таким образом, суммарная доза гиалуронидазы составила 75 МЕ с каждой стороны. На рис. 5 В показан результат, наблюдаемый через 30 минут после проведенной терапии.

В случае необходимости, возможно проведение повторной процедуры ферментативного гидролиза, но не ранее чем через 2-3 недели.

Если же пациент выскажет пожелание насчет проведения инъекционной пластики, то такую процедуру следует назначать не ранее чем через 1-3 недели после инъекции гиалуронидазы.

Возможности использования гиалуронидазы в терапии гранулем

Несмотря на высокую биосовместимость препаратов стабилизированной гиалуроновой кислоты с покровными тканями полностью исключить риск развития реакции на инородное тело нельзя. Частота подобных реакций, безусловно, связана с качеством препаратов.

Реакция гиперчувствительности замедленного типа (тип IV) развивается, в том числе, и в виде гранулем. Гранулема представляет собой скопление мононуклеарных элементов, эпителиоидных и многоядерных гигантских клеток, образующееся в результате хронического пролиферативного процесса, а также как реакция на экзогенные субстанции и (или) инфекцию. После введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты в гистологических образцах преобладают гистиоциты и гигантские клетки инородных тел.

Формирование гранулем часто происходит на фоне отчетливых симптомов воспаления (покраснение, отек, боль, локальная гипертермия), которые сохраняются в течение длительного периода времени. Со временем гранулемы (единичные или множественные) могут естественным образом рассасываться или же требуется их активное лечение, наиболее радикальный вариант которого сводится к удалению препарата, вызвавшего иммунную реакцию.

К нам на консультацию обратилась пациентка, которой была проведена объемная коррекция скуловой области филлером на основе стабилизированной гиалуроновой кислотой с хорошим эстетическим результатом без нежелательных явлений и осложнений. Спустя 2 месяца после инъекционной пластики ей была назначена процедура радиочастотного лифтинга, подразумевающая глубокое прогревание кожи. Через неделю после радиотермического воздействия развилась воспалительная реакция с выраженным отеком, ограниченным инфильтратом в скуловой области, болезненным при пальпации (рис. 6 А). Клинический диагноз – гранулема инородного тела (такой диагноз может являться только предположительным. Для его верификации требуется гистологическое подтверждение. – Прим. редактора). После трех последовательных инъекций гиалуронидазы внешний вид пациентки полностью восстановился, симптомы воспаления купировались (рис. 6 В). Рецидивов формирования гранулем не было.

Заключение

Препараты на основе гиалуроновой кислоты (стабилизированной и нестабилизированной) широко используются в эстетической медицине. Безопасность применения таких препаратов подтверждена многочисленными исследованиями, однако полностью исключить побочные эффекты нельзя. Зачастую они связаны с самим присутствием материала, и рациональная терапия в таких случаях предусматривает его удаление. При использовании препаратов гиалуроновой кислоты у нас в руках есть отличный инструмент для ускорения биодеградации — фермент гиалуронидаза.

Применение гиалуронидазы – простой вид лечения, дающий незамедлительные результаты при устранении избыточного объема введенного препарата или в случае его инъекции на неадекватной глубине. С помощью гиалуронидазы удается успешно лечить гранулемы инородных тел и очаги фиброза различного происхождения.

Препараты гиалуронидазы следует включить в арсенал средств для успешного устранения побочных эффектов, связанных с применением филлеров на основе гиалуроновой кислоты [11, 12]. Внутрикожные пробы позволяют исключить риск развития аллергических реакций.

Е.А. Раннева

кандидат медицинских наук, дерматолог клиники Hera (Empuriabrava, Испания), научный консультант компании Aesthetic Dermal SL (Испания-Россия)

Ф. Депре (Ph. Deprez)

доктор медицины, главный врач клиники Hera (Empuriabrava, Испания), директор компании Skin Rebirth SL (Испания)

Источник