Витамин недостаток которого тормозит окислительное дезаминирование глутаминовой кислоты

Опыты, проведенные со срезами тканей или переживающими органами, показали, что при добавлении аминокислоты к тканям (или при пропускании раствора аминокислоты через переживающий орган) образуются аммиак и соответствующая α-кетокислота. Аналогичные данные были получены в опытах с растениями и с микроорганизмами.

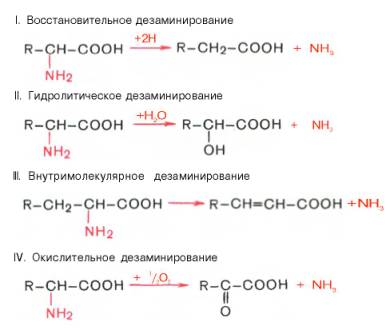

Доказано существование четырех типов дезаминирования аминокислот (отщепление аминогруппы). Выделены соответствующие ферментные системы, катализирующие эти реакции, и идентифицированы продукты распада. Во всех случаях NH2-группа аминокислоты освобождается в виде аммиака:

Помимо аммиака, продуктами дезаминирования являются жирные кислоты, оксикислоты и кетокислоты. Для животных тканей, растений и большинства аэробных микроорганизмов преобладающим типом реакции является окислительное дезаминирование аминокислот, хотя исключением является гистидин, подвергающийся внутримолекулярному дезаминированию даже в животных тканях (точнее, в печени и коже, где открыт специфический фермент гистидинаммиаклиаза, катализирующий эту реакцию).

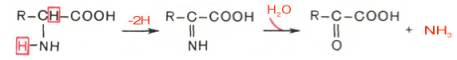

Рассмотрим подробно механизм окислительного дезаминирования аминокислот, протекающего в две стадии:

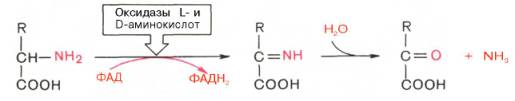

Первая стадия является ферментативной с образованием неустойчивого промежуточного продукта (иминокислота), который во второй стадии спонтанно без участия фермента, но в присутствии воды распадается на аммиак и α-кетокислоту. Следует указать, что оксидазы аминокислот (L- и D-изомеров), иногда называемых дегидрогеназами, являются сложными флавопротеидами, содержащими в качестве кофермента флавинмононуклеотид (ФМН) или флавинадениндинуклеотид (ФАД) (см. Тканевое дыхание), выполняющие в этой реакции роль акцепторов двух водородных ионов, отщепляющихся от аминокислоты. Показано, что оксидаза L-аминокислот содержит ФМН, а оксидаза D-аминокислот — ФАД в качестве простетической группы. Схематически реакции окислительного дезаминирования аминокислот с участием коферментов могут быть представлены в следующем виде:

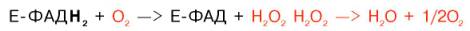

Укажем также, что восстановленные флавиннуклеотиды оксидаз L- и D-аминокислот могут непосредственно окисляться молекулярным кислородом, образуя перекись водорода, которая подвергается расщеплению под действием каталазы на воду и кислород:

Впервые в лаборатории Грина из ткани печени и почек крыс была выделена оксидаза, катализирующая дезаминирование 12 природных (L-изомеров) аминокислот. Позже было показано, что этот фермент имеет оптимум pH действия в щелочной среде (pH 10,0) и что при физиологических значениях pH среды ее активность в 10 раз ниже, чем при pH 10,0. Поскольку в тканях животных и человека нет подобной среды, было высказано предположение, что оксидазе L-аминокислот, вероятнее всего, принадлежит ограниченная роль в процессе окислительного дезаминирования природных аминокислот. Это предположение полностью подтвердилось, как будет показано ниже. В животных тканях со значительно большей скоростью дезаминируются неприродные (D-изомеры) аминокислоты. Эти данные подтвердились после того, как из животных тканей был выделен специфический фермент оксидаза D-аминокислот, который в отличие от оксидазы L-аминокислот оказался высокоактивным при физиологических значениях pH среды. Непонятным до сих пор остается вопрос о том, каково назначение активной дегидрогеназы D-аминокислот в тканях, если поступающие с пищей белки и белки тела животных и человека состоят исключительно из природных (L-изомеров) аминокислот. Было высказано предположение, что часть L-изомеров аминокислот под действием рацемаз микрофлоры кишечника превращается в рацемические смеси (DL-изомеры) и после их всасывания в кишечнике D-изомер будет, по-видимому, расщепляться активной оксидазой в тканях. Однако такой путь рацемизации доказан для небольшого числа аминокислот, в частности для глутаминовой кислоты и аланина.

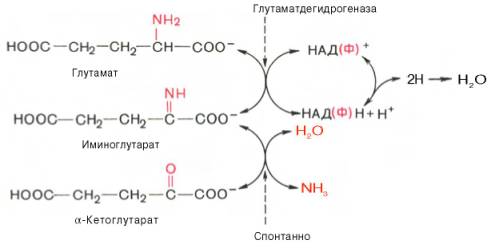

В животных тканях Эйлером открыт высокоактивный при физиологических значениях pH и специфический фермент глутаматдегидрогеназа, катализирующий окислительное дезаминирование L-глутаминовой кислоты. Он является анаэробным ферментом и чрезвычайно широко распространен во всех живых объектах. В качестве кофермента глутаматдегидрогеназа содержит НАД и катализирует обратимую реакцию дезаминирования L-глутамата. Реакция включает анаэробную фазу дегидрирования глутаминовой кислоты с образованием промежуточного продукта — иминоглутаровой кислоты и спонтанный гидролиз последней на аммиак и α-кетоглутаровую кислоту в соответствии со следующей схемой:

Первая стадия окисления глутаминовой кислоты аналогична реакции окислительного дезаминирования; восстановленный НАД (НАДН2) далее окисляется при участии флавиновых ферментов и цнтохромной системы (см. Тканевое дыхание) с образованием конечного продукта — воды. Образовавшийся аммиак благодаря обратимости ферментативной реакции в присутствии НАДН2 (более активным донором водорода в синтетической реакции оказался НАДФН2) может участвовать в восстановительном аминировании α-кетоглутаровой кислоты с образованием глутаминовой кислоты. В последней реакции глутаматдегидрогеназа работает как бы в режиме синтеза и при физиологических значениях pH реакция больше сдвинута в сторону синтеза глутаминовой кислоты. Глутаматдегидрогеназа является также одним из наиболее изученных ферментов азотистого обмена. Это олигомерный фермент (молекулярная масса 312 000), состоящий из 6 субъединиц (каждая из которых имеет молекулярную массу около 52 000), проявляющий свою основную активность только в мультимерной форме. При диссоциации этой молекулы на субъединицы, наступающей легко в присутствии НАДН2, ГТФ и некоторых стероидных гормонов, фермент теряет свою главную глутаматдегидрогеназную функцию, но приобретает способность дезаминировать ряд других аминокислот, в частности аланин. Эти данные по изменению активности и специфичности действия свидетельствуют об аллостерической природе глутаматдегидрогеназы, действующей как регуляторный фермент в аминокислотном обмене.

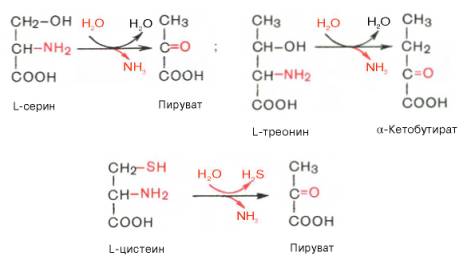

Помимо перечисленных выше четырех типов дезаминирования аминокислот и ферментов, катализирующих эти превращения, в животных тканях и в печени человека открыты также три специфических фермента, катализирующих неокислительное дезаминирование серина, треонина и цистеина:

Конечными продуктами реакции являются пировиноградная и α-кетомасляная кислоты, аммиак и сероводород. Поскольку все три фермента требуют присутствия пиридоксальфосфата в качестве кофермента, реакция неокислительного дезаминирования, вероятнее всего, протекает с образованием шиффовых оснований как промежущчных метаболитов (см. ниже). Наиболее изученный фермент — треониндегидратаза, которая является не только аллоcтерическим ферментом, но и, наряду с триптофанлирролазой и тирозинтрансаминазой, индуцибельным ферментом в животных тканях (индукция синтеза ферментов de novo является общим свойством микроорганизмов). Так, при скармливании крысам гидролизата казеина активность треониндегид-ратазы печени повышается почти в 300 раз. Этот синтез тормозится ингибитором белкового синтеза — пуромицином. Поскольку эта индукция почти полностью тормозится глюкозой пищи, треониндегидратаза, по-видимому, является ответственной за глюконеогенез, так как α-кетомасляная кислота легко превращается в пируват и соответственно в глюкозу.

Источник

19) Окислительное дезаминирование аминокислот, химизм, ферменты , биологическое значение

Наиболее активно в тканях происходит дезаминирование глутаминовой кислоты. Реакцию катализирует фермент глутаматдегидрогеназа, коферментом глутаматдегидрогеназы является NAD + . Реакция идёт в 2 этапа. Вначале происходит ферментативное дегидрирование глутамата и образование а-иминоглутарата, затем — неферментативное гидролитическое отщепление иминогруппы в виде аммиака, в результате чего образуется а-кетоглутарат (см. схему ниже).

Общую формулу не нашла, но в лекции нам давали.

Биологическое значение реакций дезаминирования

1. Реакции дезаминирования необратимы, как и реакции декарбоксилирования — дезаминирование тоже может играть роль первого этапа на путях распада аминокислот.

2. Один из непосредственных продуктов дезаминирования -конечный продукт метаболизма аммиак. Это токсическое вещество. Поэтому клетки должны затрачивать энергию, чтобы обезвредить аммиак до безвредных продуктов, которые выводятся из организма.

3. Другой продукт реакции дезаминирования — альфа-кетокислота.

Все образующиеся альфа-кетокислоты легко расщепляются дальше до СО2 и Н2О (например, аланин превращается в ПВК (путем дезаминирования; аспартат — в ЩУК; глутаминовая кислота — в альфа-кетоглутаровую).

В печени и почках обнаружен фермент оксидаза L-аминокислот, способный дезаминировать некоторые L-аминокислоты .

Коферментом в данной реакции выступает FMN. Однако вклад оксидазы L-аминокислот в дезаминирование, очевидно, незначителен, так как оптимум её действия лежит в щелочной среде (рН 10,0). В клетках, где рН среды близок к нейтральному, активность фермента очень низка.

Оксидаза D-аминокислот также обнаружена в почках и печени. Это FAD-зависимый фермент. Оптимум рН этой оксидазы лежит в нейтральной среде, поэтому фермент более активен, чем оксидаза L-аминокислот. Роль оксидазы D-аминокислот невелика, так как количество D-изомеров в организме крайне мало, потому что в белки пищи и белки тканей человека и животных входят только природные L-аминокислоты. Вероятно, оксидаза D-аминокислот способствует их превращению в соответствующие L-изомеры

20)Окислительное дезаминирование глутаминовой кислоты.Глутаматдегидрогенеза

Наиболее активно в тканях происходит дезаминирование глутаминовой кислоты. Реакцию катализирует фермент глутаматдегидрогеназа, коферментом глутаматдегидрогеназы является NAD + . Реакция идёт в 2 этапа. Вначале происходит ферментативное дегидрирование глутамата и образование а-иминоглутарата, затем — неферментативное гидролитическое отщепление иминогруппы в виде аммиака, в результате чего образуется а-кетоглутарат (см. схему ниже).

Окислительное дезаминирование глутамата —

обратимая реакция и при повышении концентрации аммиака в клетке может протекать в обратном направлении, как восстановительное шинирование α-кетоглутарата.

Глутаматдегидрогеназа очень активна в митохондриях клеток практически всех органов, кроме мышц. Этот фермент — олигомер, состоящий из 6 субъединиц (молекулярная масса 312 кД). Глутаматдегидрогеназа играет важную роль, так как является регуляторным ферментом аминокислотного обмена. Аллостерические ингибиторы глутаматдегидрогеназы (АТФ, ГТФ, NADH) вызывают диссоциацию фермента и потерю глутаматдегидрогеназной активности. Высокие концентрации АДф активируют фермент. Таким образом, низкий энергетический уровень в клетках стимулирует разрушение аминокислот и образованиеα-кетоглутарата, поступающего в ЦТК как энергетический субстрат. Глутаматдегидрогеназа может индуцироваться стероидными гормонами (кортизолом).

Источник

Дезаминирование аминокислот

Доказано существование 4 типов дезаминирования аминокислот (отщепление аминогруппы). Выделены соответствующие ферментные системы, катализирующие эти реакции, и идентифицированы продукты реакции. Во всех случаях NH2-группа аминокислоты освобождается в виде аммиака.

Помимо аммиака, продуктами дезаминирования являются жирные кислоты, оксикислоты и кетокислоты. Для животных тканей, растений и большинства аэробных микроорганизмов преобладающим типом реакций является окислительное дезаминирование аминокислот, за исключением гис-тидина, подвергающегося внутримолекулярному дезаминированию.

Рассмотрим более подробно механизм окислительного дезаминирования аминокислот, протекающего в две стадии.

Первая стадия является ферментативной и завершается образованием неустойчивого промежуточного продукта (иминокислота), который на второй стадии спонтанно без участия фермента, но в присутствии воды распадается на аммиак и α-кетокислоту.

Следует указать, что оксидазы аминокислот (L- и D-изомеров) являются сложными флавопротеинами, содержащими в качестве кофермента ФМН или ФАД, которые выполняют в этой реакции роль акцепторов двух электронов и протонов, отщепляющихся от аминокислоты. Оксидазы L-аминокислот могут содержать как ФМН, так и ФАД, а оксидазы D-аминокислот – только ФАД в качестве простетической группы. Схематически реакции окислительного дезаминирования аминокислот с участием коферментов могут быть представлены в следующем виде:

Восстановленные флавиннуклеотиды оксидаз L- и D-аминокислот могут непосредственно окисляться молекулярным кислородом. При этом образуется перекись водорода, которая подвергается расщеплению под действием каталазы на воду и кислород.

Впервые в лаборатории Д. Грина из ткани печени и почек крыс была выделена оксидаза, катализирующая дезаминирование 12 природных (L-изомеров) аминокислот. Оказалось, однако, что этот фермент имеет оптимум действия в щелочной среде (рН 10,0) и при физиологических значениях рН его активность на порядок ниже, чем при рН 10,0. В тканях животных и человека отсутствует подобная среда, поэтому оксидазе L-ами-нокислот принадлежит, вероятнее всего, ограниченная роль в процессе окислительного дезаминирования природных аминокислот. В животных тканях оксидазным путем со значительно большей скоростью дезами-нируются D-изомеры аминокислот. Эти данные подтвердились после того, как из животных тканей был выделен специфический фермент оксидаза D-аминокислот, который в отличие от оксидазы L-аминокислот оказался высокоактивным при физиологических значениях рН среды. Не до конца ясным остается вопрос о том, каково значение столь активной оксидазы D-аминокислот в тканях, если поступающие с пищей белки и белки тела животных и человека состоят исключительно из природных (L-изомеров) аминокислот.

В животных тканях Г. Эйлером открыт высокоактивный при физиологических значениях рН специфический фермент (глутаматдегидрогеназа), катализирующий окислительное дезаминирование L-глутаминовой кислоты. Он является анаэробным ферментом и чрезвычайно широко распространен во всех живых объектах. В качестве кофермента глутаматдегидрогеназа содержит НАД (или НАДФ). Реакция включает анаэробную фазу дегидрирования глутаминовой кислоты с образованием промежуточного продукта – иминоглутаровой кислоты и спонтанный гидролиз последней на аммиак и α-кетоглутаровую кислоту в соответствии со следующей схемой:

Первая стадия окисления глутаминовой кислоты аналогична реакции окислительного дезаминирования. Восстановленный НАДН далее окисляется при участии флавиновых ферментов и цитохромной системы (см. главу 9) с образованием конечного продукта воды. Образовавшийся аммиак благодаря обратимости ферментативной реакции, но обязательно в присутствии восстановленного НАДФН может участвовать в синтезе глу-тамата из α-кетоглутаровой кислоты. Различают три разных типа глутаматдегидрогеназ: один из них использует в качестве кофермента как НАД, так и НАДФ (клетки животных); два других используют или НАД, или НАДФ (микроорганизмы, клетки растений и грибов), соответственно катализируя дезаминирование или биосинтез глутамата.

Глутаматдегидрогеназа животных тканей является одним из наиболее изученных ферментов азотистого обмена. Это олигомерный фермент (мол. масса 312000), состоящий из 6 субъединиц (мол. масса каждой около 52000) и проявляющий свою основную активность только в мультимерной форме. При диссоциации этой молекулы на субъединицы, наступающей легко в присутствии НАДН, ГТФ и некоторых стероидных гормонов, фермент теряет свою главную глутаматдегидрогеназную функцию, но приобретает способность дезаминировать ряд других аминокислот. Это свидетельствует об аллостерической природе глутаматдегидрогеназы, действующей как регуляторный фермент в аминокислотном обмене.

Помимо перечисленных 4 типов дезаминирования аминокислот и ферментов, катализирующих эти превращения, в животных тканях и печени человека открыты также три специфических фермента (серин- и треонин-дегидратазы и цистатионин-γ-лиаза), катализирующих неокислительное дезаминирование соответственно серина, треонина и цистеина.

Конечными продуктами реакции являются пируват и α-кетобутират, аммиак и сероводород. Поскольку указанные ферменты требуют присутствия пиридоксальфосфата в качестве кофермента, реакция неокислительного дезаминирования, вероятнее всего, протекает с образованием шиффовых оснований как промежуточных метаболитов.

Наиболее изучен фермент треониндегидратаза, которая оказалась не только аллостерическим ферментом, но наряду с триптофан-2,3-диокси-геназой и тирозинаминотрансферазой индуцибельным ферментом в животных тканях (индукция синтеза ферментов de novo является общим свойством микроорганизмов). Так, при скармливании крысам гидролизата казеина активность треониндегидратазы печени повышается почти в 300 раз. Этот синтез тормозится ингибитором белкового синтеза пуромицином. Поскольку индукция почти полностью тормозится также глюкозой пищи, треонингидратаза, по-видимому, является ответственной за глюконеогенез, так как α-кетобутират легко превращается в пируват и соответственно в глюкозу.

Источник