Витамин Е — польза, норма, в каких продуктах содержится

Витамин Е представлен несколькими схожими по строению химическими элементами — токоферолами и токотриенолами. Легко растворяется в жирах.

Витамин Е является мощным антиоксидантом, который способствует улучшению общего состояния человека. Также витамин способен блокировать функционирование свободных радикалов в организме. Элемент выступает в качестве регулятора ферментативной активности и поэтому играет важную роль в правильном мышечном развитии.

Витамин поддерживает здоровье органов зрения и нервной системы. Компонент регулирует количество холестерина в организме, за счет чего обеспечивает нормальную работу сердца. Полезные свойства витамина Е были доказаны еще 90 лет назад.

История открытия

Впервые витамин Е обнаружили в 1922 году ученые Эванс и Бишоп. Тогда витамин считался неизвестным компонентом в растительных маслах. Опыты проводились на самках крыс, так как считалось, что элемент необходим для их нормального размножения.

Данное наблюдение сразу же опубликовали в газетах и назвали его «фактором Х» (второе название — «фактор против бесплодия»). А спустя некоторое время Эванс дал элементу название — витамин Е (так как незадолго до этого события был открыт витамин Д).

Биологически активные формы витамина были выведены в 1936 году, получили их из масла зародышей пшеницы. Группа исследователей решила назвать эти соединения альфа-токоферолом, что в переводе с греческого означало «рождение ребенка» и «чтобы вырастить».

Полноценная правильная структура витамина была создана в 1938 году. В этом же году вещество впервые удалось синтезировать. В 1940-х годах команда ученых из Канады обнаружила, что соединение способно защищать человека от ишемической болезни сердца. Благодаря этому открытию значительно увеличился спрос на витамин и продукты с его высоким содержанием.

А в 1968 году Совет по питанию Национальной академии наук признал элемент как основное питательное вещество.

Витамин Е: в чем его польза, для чего нужен

Рассмотрим для начала общую пользу для организма человека:

- улучшение питания клеток, благодаря чему замедляется их старение;

- усиление иммунитета;

- предупреждение инфекции вирусного и бактериального характера;

- улучшение тонуса капилляров и проницаемости сосудов;

- нормализация циркуляции крови;

- защита кожи от негативного воздействия ультрафиолета;

- активное участие в выработке гормонов;

- ускорение заживания ран, предотвращение рубцевания;

- нормализация уровня сахара, снижение общей утомляемости;

- обеспечение нормальной работы мышечной массы.

Стоит отдельно отметить пользу витамина Е для женщин:

- стабилизация окислительных процессов;

- защита от образования раковых клеток;

- защита от атеросклероза и тромбоза;

- приведение в норму уровня либидо и менструального цикла;

- частичная нормализация уровня эстрогенов;

- улучшение состояния ногтей, кожи, волос, а также слизистых.

Полезные свойства витамина Е объясняют его активное применение в косметологии.

Мужчинам также важно регулярно употреблять продукты, богатые этим веществом, так как оно способно регулировать репродуктивную функцию, а также защищать клетки тестостерона от воздействия внешних негативных факторов.

Полезен элемент и для растущего организма:

- обеспечение нормальной работы эндокринной и сердечно-сосудистой системы;

- предупреждение развития инфекционных и воспалительных процессов;

- укрепление мышц и сосудов;

- улучшение выносливости организма и его сопротивляемости внешним негативным факторам.

Суточная потребность

Для нормального функционирования организма человеку требуется достаточное большое количество витамина Е в сутки — 150-200 МЕ (международных единиц). 1 международная единица равна 1 мг вещества. Но это касается только взрослых людей, испытывающих ежедневно сильные нагрузки, как в физическом плане, так и в психологическом.

Детям же достаточно и 3 мг в сутки. А подросткам — до 15 мг. При беременности и лактации женщине нужно употреблять до 25 и 30 мг в сутки соответственно.

Признаки недостатка витамина Е

На начальном этапе дефицита витамина Е возникают нехарактерные симптомы, которые легко спутать с другими патологиями. Например, человек начинает ощущать гипотонус мышц, что приводит к слабости в конечностях и их онемению.

Если не принять меры по восполнению вещества, могут начаться сильные болевые ощущения, способны спровоцировать хромоту и раскоординацию движения. Если не начать решение проблемы с дефицитом витамина, возрастает риск усыхания тканей мышц.

К дополнительным симптомам нехватки элемента относятся:

- Ухудшение функционирования зрительных органов. Даже при незначительных нагрузках на глаза они быстро устает, появляется помутнение или болевой синдром.

- Нарушение в работе половой системы. Может проявляться нарушением менструального цикла, снижением либидо, импотенцией или постоянными выкидышами.

- Сбои в функционировании нервной системы. Для этого симптома характерна повышенная раздражительность, возникающая по любому, даже незначительному поводу.

- Ухудшение состояния кожи. Это приводит к раннему старению кожных покровов и появлению морщин.

- Сильный токсикоз во время беременности.

- Снижение чувствительности.

- Нарушение дыхания всех тканей.

Чтобы точно узнать о дефиците витамина Е, необходимо провести диагностику. Она включает в себя общий анализ крови и печеночные пробы.

Продукты богатые витамином Е

Нутрициологи рекомендуют получать как можно больше витаминов не из лекарственных препаратов, а из продуктов питания. В следующих продуктах содержится больше всего полезного элемента:

- подсолнечное масло и масло зародышей пшеницы;

- семена подсолнуха;

- масло миндаля;

- лесной орех;

- миндаль;

- масло оливы;

- кедровые орехи;

- курага;

- арахис;

- лосось;

- оливки;

- сырые фисташки;

- ботва репы.

Также получить витамин Е в достаточном количестве можно из сливочного масла, форели, авокадо, семян тыквы и речного рака.

Источник

Витамин е (токоферол), витамин размножения

Химическое строение и свойства. В 20-е гг. прошлого столетия Г. Эванс сумел излечить бесплодие у содержащихся на синтетической диете крыс, добавляя им в корм листья салата. Активное соединение, способствующее развитию эмбриона, было выделено также из масел зародышей пшеницы и других семян. Оно получило название “токоферол” (от греч.tokos– потомство,phero– несу).

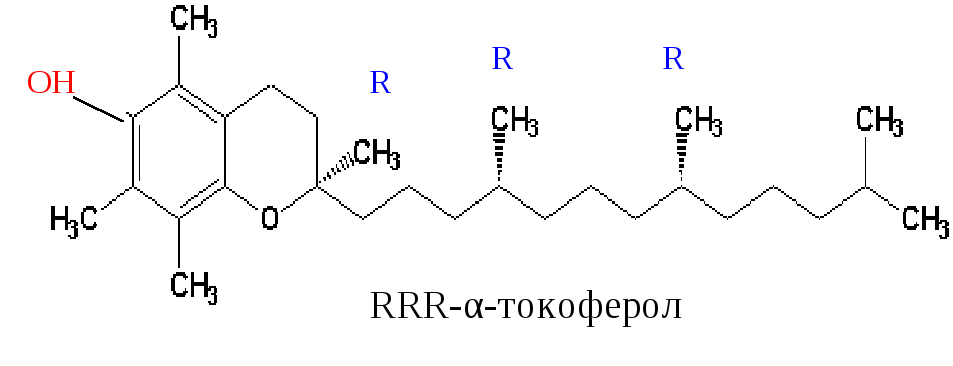

В 1938 г. токоферол, или витамин Е, был синтезирован химическим путем. Однако между природным и синтетическим витамином Е существуют различия, что отражено в их классификации. Натуральные формы токоферола обозначаются как RRR--токоферолы (Rобозначает конфигурацию метильной группы) и имеют единственный стереоизомер; синтетические формы называютсяall-rac--токоферолы и являются рацемической смесью из 8 стереоизомеров, из которых 7 не найдено в природе. Основной биологически активной формой являетсяRRR-α-токоферол:

Свободная ОН-группа обуславливает свойства витамина Е как антиоксиданта.

Кроме токоферолов к группе витамина Е относятся α, β, γ и δ-токотриенолы – аналоги соответствующих токоферолов, которые отличаются от последних наличием двойных связей в боковой цепи. Токоферолы – прозрачные, светло-желтые, вязкие масла, хорошо растворимые в большинстве органических растворителей. Медленно окисляются на воздухе, разрушаются под действием УФ-лучей.

Метаболизм. Витамин Е поступает в желудочно-кишечный тракт в составе масел, гидролиз которых липазой и эстеразой приводит к высвобождению витамина. Затем он всасывается и в составе хиломикронов поступает в лимфатическую систему и кровяное русло. В печени витамин связывается с токоферолсвязывающими белками, причем наибольшим сродством обладаетRRR-α-токоферол. Другие токоферолы выделяются из печени с желчными кислотами. Эти белки“экспортируют”витамин в кровь в составе ЛПОНП. В плазме крови происходит обмен токоферолом между ЛПОНП и другими липопротеинами крови. Обмен между фракциями липопротеинов (особенно между ЛПНП и ЛПВП) и эритроцитами обеспечивает равновесие токоферола в крови.

Витамин поступает в экстрапеченочные ткани в составе ЛННП, которые захватываются соответствующими рецепторами. Кроме такого рецепторно-опосредованного механизма имеется и другой,– ферментативно-опосредованный, зависящий от активности липопротеинлипазы: фермент высвобождает токоферол из хиломикронов и ЛПОНП, после чего витамин поступает в ткани путем пассивной диффузии (рис.3.3). Благодаря пассивной диффузии через клеточную мембрану концентрация RRR-α-токоферола увеличивается во всех тканях организма, особенно в мозге. Структурная организация фосфолипидов клеточных мембранах способна “узнавать” хиральную формуRRR-α-токоферола, благодаря чему витамин задерживается в мембране, где и выполняет свою функцию (синтетические токоферолы в составе мембраны обеспечивают ее меньшую защиту от оксидативного стресса).

Рис.3.3. Транспорт витамина Е

Не всосавшиеся в кишечнике токоферолы выводятся с калом. Продукты метаболизма витамина – токофериновая кислота и ее водорастворимые глюкурониды – выводятся с мочой.

Биохимические функции. Биохимические функции токоферола многообразны.

1. Витамин Е является универсальным протектором клеточных мембран от окислительного повреждения. Он занимает такое положение в мембране, которое препятствует контакту кислорода с ненасыщенными липидами (образование гидрофобных комплексов). Это защищает биомембраны от их перекисной деструкции. Антиоксидантныесвойства токоферола обусловлены также способностью подвижного гидроксила хроманового ядра его молекулы непосредственно взаимодействовать со свободными радикалами кислорода (О2˙, НО˙, НО2˙), свободными радикалами ненасыщенных жирных кислот (RO˙,RO2˙)и пероксидами жирных кислот. Мембраностабилизирующее действие витамина проявляется и в его свойстве предохранять от окисления SH-группы мембранных белков. Его антиоксидантное действие заключается также в способности защищать от окисления двойные связи в молекулах каротина и витамина А. Витамин Е (совместно с аскорбиновой кислотой),способствует включению селена в состав активного центра глутатионпероксидазы, тем самым он активизирует ферментативную антиоксидантную защиту (глутатионпероксидаза обезвреживает гидропероксиды липидов).

/ \ _║¯\ + ОН-ТФ \ / + • O-ТФ

\

Пероксидный радикал ненасы- Ненасыщенная жир-радикал

сыщенной жирной кислоты Токоферол ная кислотатокоферола

2. Токоферол является не только антиоксидантом, но и антигипоксантом, что объясняется его способностью стабилизировать митохондриальную мембрану и экономить потребление кислорода клетками. Следует отметить, что из всех клеточных органелл митохондрии наиболее чувствительны к повреждению, так как в них содержится больше всего легко окисляющихся ненасыщенных липидов. Вследствие мембраностабилизирующего эффекта витамина Е в митохондриях увеличивается сопряженность окислительного фосфорилирования, образование АТФ и креатинфосфата. Важно также отметить, что витамин контролируетбиосинтез убихинона– компонента дыхательной цепи и главного антиоксиданта митохондрий.

3. Токоферол контролирует синтез нуклеиновых кислот(на уровне транскрипции), а такжегема,микросомных цитохромов и других гем-содержащих белков.

4. Витамин Е обладает способностью угнетать активность фосфолипазы А2 лизосом, разрушающей фосфолипиды мембран. Повреждение мембран лизосом приводит к выходу в цитозоль протеолитических ферментов, которые и повреждают клетку.

5. Витамин Е является эффективным иммуномодулятором, способствующим укреплению иммунозащитных сил организма.

Гиповитаминоз.Недостаточность токоферола – весьма распространенное явление, особенно у людей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, а также подвергающихся воздействию химических токсикантов. Глубокий гиповитаминоз встречается редко – преимущественно у недоношенных детей (проявляется гемолитической анемией).

При Е-витаминной недостаточности наблюдается частичный гемолиз эритроцитов, в них снижается активность ферментов антиоксидантной защиты. Повышение проницаемости мембран всех клеток и субклеточных структур, накопление в них продуктов ПОЛ – главное проявление гиповитаминоза. Именно этим обстоятельством объясняется разнообразие симптомов недостаточности токоферола. – от мышечной дистрофии и бесплодия вплоть до некроза печени и размягчения участков мозга, особенно мозжечка. Увеличение активности выходящих из поврежденных тканей ферментов в сыворотке крови (креатинфосфокиназы, аланинаминотрансферазы и др.) и увеличение содержания в ней продуктов ПОЛ наблюдается уже на ранних стадиях Е-гиповитаминоза.

Дефицит витамина Е в организме сопровождается снижением содержания иммуноглобулинов E. После его введения нормализуется численность Т- и В-лимфоцитов в периферической крови и восстанавливается функциональная активность Т-клеток.

Описаны врожденные нарушения обмена витамина Е, проявляющиеся анемией и мышечной дистрофией.

Оценка обеспеченности организма токоферолом. Основным методом является определение концентрации витамина Е в крови. Однако при гипер-β-липопротеинемиях (в том числе и возрастных) содержание токоферола в крови не отражает уровень обеспеченности им тканей организма (ЛПНП – одна из транспортных форм витамина).

Наиболее доступны клинической лаборатории функциональные тесты, позволяющие оценить глубину Е-витаминной недостаточности. Основными являются тесты на перокидную или гемолитическую устойчивость эритроцитов, определение суточной экскреции креатина (мышцы при Е-гиповитаминозе плохо «удерживают» креатин) и содержание продуктов ПОЛ в крови и эритроцитах.

Гипервитаминоз. Витамин не токсичен при значительных (10-20-кратных к суточной потребности) и длительных превышениях его дозировки, что обусловлено ограничением способности специфических токоферолсвязывающих белков печени включать витамин в состав ЛПОНП. Его избыток выводится из организма с желчью. В некоторых случаях длительный прием мегадоз токоферола (более 1г/сут) может привести к гипертриглицеридемии и повышению кровяного давления.

Суточная потребность. Пищевые источники. Основной источник токоферола – растительные масла, однако только свежие, получаемые методом холодного прессования. Поскольку растительное масло обычно экстрагируют из семян при высокой температуре, затем подвергают очистке, дезодорированию и рафинированию, оно значительно обедневает токоферолом. Более того, избыток растительных масел в рационеусиливаетнедостаточность витамина Е в организме, так как он расходуется на интенсифицированный потреблением ненасыщенных жирных кислот масел процесс ПОЛ.

Лучшим пищевым источникомвитамина Е являются орехи, семечки, гречневая крупа, проросшие ростки пшеницы. Он содержится в листьях салата и капусты. Из продуктов животного происхождения более всего токоферолов в сливочном масле, сале, мясе, желтке яиц. В молоке этого витамина мало.

Суточная потребность – 10 мг. Однако токоферол быстро расходуется в организме, особенно в условиях стимулированного ПОЛ, что имеет место при многих заболеваниях. Окислительной деструкции витамина Е препятствует витамин С. Это обусловлено присутствием в молекуле последнего енольной группы — донора водорода, который способен «гасить» свободный радикал токоферола. Тем самым витамин С экономит фонд витамина Е. С целью усиления антиоксидантного эффекта токоферола его следует назначать с аскорбиновой кислотой.

Витамин Д (кальциферол), антирахитический.

Химическое строение и свойства. В 1936 г. А. Виндаусом из рыбьего жира был выделен препарат, излечивающий рахит. Он был назван витамином Д3, так как ранее А. Гессом и М. Вейнштоком из растительных масел был выделен эргостерин, получивший название витамин Д1. При воздействии на витамин Д1 УФ-лучей образовывалось излечивающее рахит соединение – витамин Д2, эргокальциферол (кальциферол означает несущий кальций). В растениях при УФ-облучении синтезируются и другие витамеры эргостерина (Д4 -7).

Наиболее важным из группы витаминов Д является витамин Д3 –холекальциферол. Холекальциферол образуется из 7-дегидрохолестерола в клетках кожи человека под влиянием УФ-лучей.

Витамин Д3 (холекальциферол)

Метаболизм. Витамины группы Д всасываются подобно витамину А (см. выше). В печени витамины подвергаются гидроксилированию микросомной системой оксигеназ по С-25 (из витамина Д3 образуется 25(ОН)-Д3, т.е. 25-гидроксихолекальциферол) и затем переносятся с помощью специфического транспортного белка с током крови в почки. В почках осуществляется вторая реакция гидроксилирования по С-1 с помощью митохондриальных оксигеназ (образуется 1,25(ОН)2-Д3, т.е. 1,25-дигидроксихолекальциферол, или кальцитриол). Эта реакция активируется паратиреоидным гормоном, секретируемым паращитовидной железой, когда уровень кальция в крови снижается. Если уровень кальция адекватен физиологической потребности организма, вторичное гидроксилирование происходит по С-24 (вместо С-1), при этом образуется неактивный метаболит 1,24(ОН)2-Д3 . В реакциях гидроксилирования принимает участие витамин С.

Витамин Д3 накапливается в жировой ткани. Выводится главным образом с калом в неизмененном или окисленном виде, а также в виде конъюгатов.

Биохимические функции. Витамин Д3 можно рассматривать как прогормон, так как он превращается в 1,25(ОН)2-Д3, действующий аналогично стероидным гормонам. Так, проникая в клетки-мишени, он связывается с белковыми рецепторами, которые мигрируют в ядро клетки. В энтероцитах этот гормон-рецепторный комплекс стимулирует транскрипцию иРНК, несущую информацию на синтез белка-переносчика ионов кальция. Вероятно, витамин отвечает также за синтез Са 2+ -АТФ-азы в разных клетках.

В кишечнике всасывание кальция осуществляется как путем облегченной диффузии (с участием кальцийсвязывающего белка), так и путем активного транспорта (с помощью Са 2+ -АТФ-азы). Одновременно ускоряется и всасывание фосфора.

В костной ткани 1,25(ОН)2-Д3 стимулирует процесс деминерализации (синергично с паратирином).

В почках активация витамином 1,25(ОН)2-Д3 кальциевой АТФ-азы мембран почечных канальцев приводит к увеличению реабсорбции ионов кальция; возрастает и реабсорбция фосфатов.

Кальцитриол принимает участие в регуляции роста и дифференцировкеклеток костного мозга. Он обладаетантиоксидантными антиканцерогенным действием.

Гиповитаминоз. Недостаток витамина Д у детей приводит к заболеваниюрахитом. Основные проявления этого заболевания сводятся к симптоматике недостаточности кальция. Прежде всего страдает остеогенез: отмечается деформация скелета конечностей (искривление их в результате размягчения –остеомаляции), черепа (позднее заращение родничков), грудной клетки (появление своеобразных «четок» на костно-хрящевой границе ребер), задерживается прорезывание зубов. Развивается гипотония мышц (увеличенный живот), возрастает нервно-мышечная возбудимость (у младенца выявляется симптом облысения затылочка из-за частого вращения головкой), возможно появление судорог. У взрослого недостаточность кальция в организме приводит к кариесу и остеомаляции (размягчение кости); у пожилых – к развитию остеопороза (снижение плотности костной ткани вследствие нарушения остеосинтеза). Разрушение неорганического матрикса объясняется усиленным «вымыванием» кальция из костной ткани и нарушением реабсорбции кальция в почечных канальцах при дефиците витамина Д:

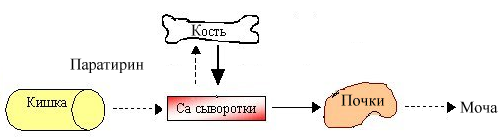

На схеме показано угнетение (пунктирная стрелка) всасывания, снижение поступления кальция в кость и уменьшение экскреции кальция при недостатке витамина Д. Одновременно в ответ на гипокальциемию секретируется паратирин и увеличивается (сплошная стрелка) поступление кальция из кости в кровяное русло (вторичный гиперпаратиреоидизм).

Врожденные нарушения обмена витамина Д

Семейный гипофосфатемический витамин- Д-резистентный рахит. Клиническое течение этой формы рахита весьма вариабельно: от некоторой задержки роста ребенка до развития симптомов тяжелого рахита. Изменения скелета обычно проявляются на 1-2 году жизни, типична «утиная» походка, однако мышечная гипотония отсутствует. Задержка роста и утолщение костей при этом заболевании приводят к формированию приземистого, псевдоатлетического телосложения.

Основным биохимическим симптомом является гипофосфатемия в результате снижения реабсорбции неорганического фосфата в почечных канальцах. Фосфор теряется с мочой. Нарушается также всасывание фосфора (нередко и кальция) в тонком кишечнике. Избирательный дефект реабсорбции фосфата в почечных канальцах связан не с нарушением образования гормонально-активной формы витамина Д, а с генетически обусловленным повреждением структуры белков, участвующих в этом процессе.

Лечение: назначение высоких доз витамина Д и фосфатов.

Врожденный псевдодефицитный витамин-Д-зависимый рахит..Клиническая картина подобна проявлениям «классического» рахита. В крови снижено содержание кальция, иногда – фосфора, резко повышена активность щелочной фосфатазы в крови (повышение активности этого фермента является диагностическим показателем). Характерны гипераминоацидурия и вторичный гиперпаратиреоидизм.

Главным метаболическим дефектом является нарушение образования в почках 1,25-D3(кальцитриола), вследствие чего нарушается всасывание кальция в тонком кишечнике. Развивающаяся гипокальциемия ведет к вторичному гиперпаратиреоидизму.

Лечение: парэнтеральное введение 1,25(ОН)2-Д3, либо постоянное назначение высоких (1000-кратно превышающих физиологические) доз холекальциферола.

Гипервитаминоз. Избыточный прием витамина Д приводит к интоксикации и сопровождается выраженной деминерализации костей – вплоть до их переломов. Содержание кальция в крови повышается. Это сопровождается кальцификацией мягких тканей, особенно склонны к этому процессу почки (образование камней, развитие почечной недостаточности).

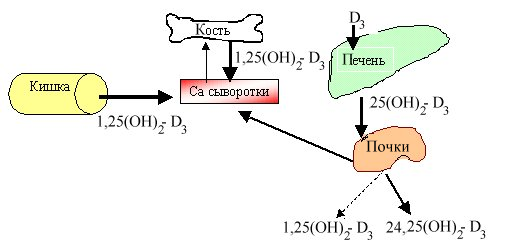

Повышение уровня кальция (и фосфора) в крови объясняется следующим образом (рис.3.4): 1) резорбцией костной ткани (сплошная стрелка); 2)увеличением интенсивности всасывания кальция и фосфора в кишечнике; 3)увеличением их реабсорбции в почках (т.е. угнетение экскреции с мочой – пунктир).

В нормальных условиях повышение содержания кальция в крови будет приводить к образованию неактивного 24,25(ОН)2-Д3, который не вызывает резорбцию («рассасывание») кости, однако при гипервитаминозе Д этот механизм становится неэффективным.

Рис.3.4.Метаболизм кальция при гипервитаминозе Д

Интересно, что пигментация кожи (загар) является защитным фактором, предохраняющим от избыточного образования витамина Д при УФ-облучении кожи. Однако у светлокожих жителей северных стран несмотря на недостаток солнечной инсоляции, витамин Д-дефицитные состояния, как правило, не развиваются, так как их диета включает рыбий жир.

Оценка обеспеченности организма витамином Д. Обеспеченность организма витамином Д оценивается на основании определения: 1)активных форм витамина Д в крови и тканях методом радиоконкурентного анализа; 2) содержания кальция, фосфора и активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови; 3)уровня экскреции с мочой фосфатов. Применяются также нагрузочные пробы с приемом фиксированных доз кальция при парэнтеральном введении с последующим определением содержания кальция в крови и моче.

Суточная потребность. Пищевые источники. Витамин Д3содержится исключительно в животной пище. Особенно богат им рыбий жир. Содержится он в печени, желтке яиц. В растительных маслах и молоке присутствует витамин Д2. Много его в дрожжах. Биологически он менее активен.

Суточная потребность для детей колеблется от 10 до 25 мкг (500-1000 МЕ), у взрослых она ниже.

Источник