Гипоксия в родах. Помощь остеопата

Гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы перинатального генеза – это очень частый диагноз, с которым обращаются родители со своими детьми. 75-85% заболеваний нервной системы у детей своими истоками уходят в ранние сроки внутриутробного развития или проблемы в родах. Внутриматочная гипоксия и гипоксия в родах обуславливают нарушения маточно-плацентарного кровообращения, что может сопровождаться недостатком кислорода у плода. Гипоксические нарушения у детей часто связаны с функциональным дисбалансом, ограничением кровотока и движения ликвора. Остеопатия нормализует движения в теле и способствует питанию мозга, исправлению негативных послествий перенесенной гипоксии.

Гипоксия и асфиксия, происходящие в родах и в период новорожденности, не проходят бесследно и могут оказать негативное воздействие на развивающийся мозг. Исходом может стать значительная потеря нейронов, дистрофические изменения нервных клеток в коре головного мозга и в подкорковых структурах и желудочках головного мозга.

В клинической картине могут быть такие симптомы:

- снижение или отсутствие сосательного рефлекса

- поражение нервной системы

- срыгивания

- детский церебральный паралич

- пирамидная недостаточность

- гидроцефалия

При дефиците кислорода нарушается ауторегуляция мозгового кровообращения, изменяется проницаемость нейронов, нарушается обмен веществ в нервных клетках, скапливаются вредные аминокислоты и свободные радикалы. В результате токсических действий этих веществ наступает гибель нейронов, возникает запрограммированная смерть нервных клеток. С учетом прогрессирования деформации нейронов, клинические симптомы могут проявиться позже, через несколько лет. Это говорит о том, что дети после перенесенной гипоксии должны наблюдаться неврологом и остеопатом.

Диагностика гипоксии

Дети с диагнозом перинатальное постгипоксическое поражение ЦНС наблюдаются неврологом в течение 2 лет. По истечении этого срока диагноз снимается, либо меняется на более сложный (ДЦП, гидроцефалия и тд).

Методы диагностики постгипоксического состояния:

- УЗИ головного мозга показывает анатомию нервной системы

- электроэнцефалограмма (ЭЭГ) характеризует функцию нейронов

- допплерография сосудов головного мозга характеризует функции сосудов мозга, с какой скоростью и симметричностью они работают и насколько качественно доставляют кислород мозгу.

- МРТ крайне редко делается детям в первые 2 года, так как требуется наркоз для проведения этого исследования.

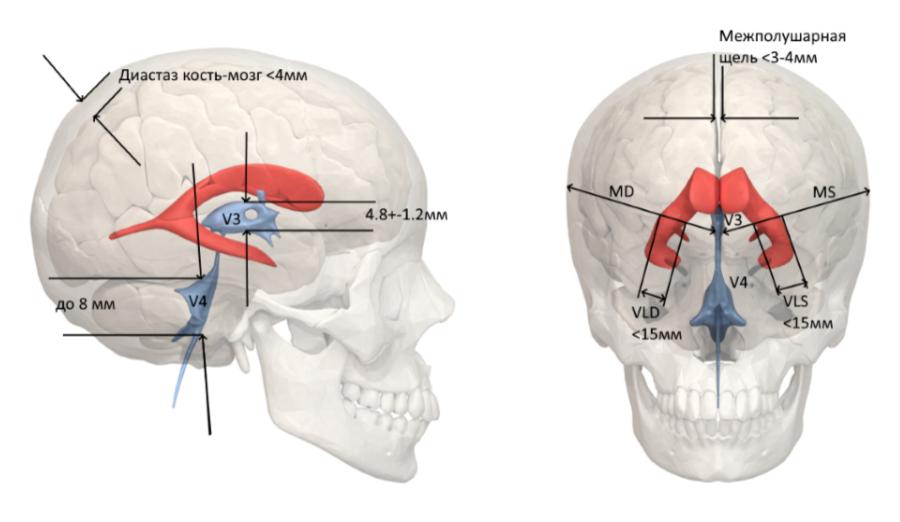

На УЗИ головного мозга определяются следующие постгипоксические изменения:

- Кисты (появляются уже после 10-14 дня после гипоксии).

- Деформация извилин и борозд головного мозга.

- Перивентрикулярная лейкомаляция – некроз клеток мозга вокруг желудочков мозга, является в плане прогноза крайне неприятным симптомом, часто заканчивается гидроцефалией и ДЦП.

- Увеличение размеров желудочков мозга, межполушарной щели и других ликворосодержащих пространств.

Периодичность проведения исследований у детей, перенесших гипоксию, 1 раз в 3 месяца до года и 1 раз в 6 мес. на втором году жизни.

Оценка по шкале Апгар не единственный критерий перенесенной гипоксии. Например, у плода, в ответ на недостаток кислорода, открывается сфинктер прямой кишки и меконий выходит в околоплодные воды, из-за чего они становятся зелеными. О кислородном голодании может свидетельствовать также состояние плаценты (преждевременное старение, аномалия развития сосудов, и т.д.). Иногда такие дети рождаются с высокой оценкой по шкале Апгар, но гипоксия все-таки имела место.

Мозг детей в первые 2 года жизни очень пластичный и с удовольствием принимает все методы лечения, быстро откликается и выдаёт прекрасные результаты. В последнее время остеопатическое лечение занимает заслуженное место в программе лечения детей, перенесших гипоксию.

Последствия гипоксии

Ранее мы рассматривали причины и диагностику постгипоксических состояний и договорились о том, что дети, родившиеся с оценкой 7 баллов по Апгар и ниже, рассматриваются как перенесшие гипоксию. К этой группе также относятся дети, имевшие обвитие пуповиной, недоношенные дети и т.д.

Крайне важно регулярно проводить осмотры таких детей в динамике в определенные возрастные периоды: 1 мес., 3 мес., 6 мес., 9 мес., 1 год. Целью осмотра и наблюдения является профилактика и уменьшение хронических заболеваний и снижение степени отдаленных последствий. Около 83% детей, перенесших гипоксию, имеют поражения ЦНС в различных проявлениях и сочетаниях.

В течении заболевания выделяют 3 периода:

- острый период до 1 мес.

- восстановительный период с 2 мес. до 2 лет

- исход заболевания — после 2 лет.

Самые частые симптомы поражения ЦНС в остром и восстановительном периоде. Иногда эти симптомы проявляются в сочетании друг с другом:

- Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости.

- Ребенок очень беспокойный, негативный к осмотру, отмечаются нарушения сна, нарушения мышечного тонуса и т.д.

- Гипертензионно-гидроцефальный синдром.

- Из-за увеличения количества жидкости в пространствах головного мозга повышается внутричерепное давление. Характеризуется быстрым темпом прироста окружности головы, большим родничком, беспокойным поведением, частыми срыгиваниями.

- Вегето-висцеральный синдром.

- Нарушение функций ЖКТ, частые срыгивания, частый стул или запоры, вздутие живота. Нарушение регуляции тонуса сосудов, которое проявляется как неравномерность окраски кожи (мраморность). Нарушение ритма дыхания и сердечных сокращений.

- Синдром угнетения ЦНС.

- Снижение двигательной активности, снижение тонуса мышц, ослабление рефлексов сосания и глотания.

- Пирамидный синдром.

Выражается гипертнусом икроножных мышц, тугоподвижностью в голеностопных суставах, хождением на цыпочках, задержкой темпов речевого развития, а также двигательного.

При наличии данных симптомов не стоит дожидаться планового осмотра, лучше сразу обратиться к неврологу и остеопату для ранней диагностики и лечения.

Лечение гипоксии

Постгипоксическое поражение ЦНС требует этапного лечения после проведения реанимационных мероприятий (если они были необходимы) начинается восстановительный период, применяется:

- ЛФК

- массаж

- физиотерапевтическое лечение

- медикаментозная терапия (ноотропные препараты, сосудистые препараты, витамины)

- гидрокинезотерапия (плавание)

- все активнее применяются такие методы, как бобат-терапия, войта-терапия, которые особенно полезны для детей с нарушением мышечного тонуса

- остеопатия.

Остеопатическое лечение гипоксии в родах

Остеопатическое лечение по праву занимает одно из ведущих мест в реабилитации детей, перенесших гипоксию. Балансировка костей черепа позволяет снять напряжение с твердой мозговой оболочки и с полушарий головного мозга, тем самым обеспечивая максимально полноценное функционирование ЦНС.

Остеопатические методики позволяют осуществить дренаж венозных синусов, в результате чего налаживается резорбция ликвора и нормализуется внутричерепное давление. Освобождение шейного отдела позвоночника, устранение кривошеи способствует адекватному кровоснабжению головного мозга.

Раннее проведение остеопатического лечения на первом году жизни позволяет детям не только не отставать в развитии от своих сверстников, но иногда даже развиваться с опережением. Очень важно проводить это лечение с первых месяцев жизни, так как это поможет избавиться от отдаленных клинических патологических симптомов. Сеансы остеопатии детям проводятся начиная с первого месяца жизни. Остеопатическое лечение, создавая оптимальное функционирование ЦНС останавливает процесс постгипоксических изменений в нейронах, тем самым как-бы перепрограммирует мозг на полноценное развитие.

Не нужно бояться гипоксии, нужно предпринять весь комплекс мер для реабилитации после неё. Тем более, что современная медицина даёт нам множество инструментов для этого.

Преимущества лечения последствий гипоксии родов в нашем медицинском центре Неонатус Санус

Наша клиника остеопатии и неврологии на Васильевском острове «Неонатус Санус » — здоровье с рождения, имеет большой практический опыт профилактики и лечении новорожденных детей, младенцев и детей грудничкового возраста.

Мы умеем и любим работать с маленькими детьми!

В нашей клинике работают опытные врачи-остеопаты, неврологи. Каждому малышу уделяется много внимания, чтобы понять ребенка, точно оценить его состояние, дать рекомендации родителям и при необходимости провести эффективное остеопатическое лечение.

В нашем центре вы можете получить лучшее обследование, лечение и рекомендации от ведущих специалистов Санкт-Петербурга.

Клинический пример лечения последствий гипоксии в нашем остеопатическом центре

Отзыв наших пациентов о лечении гипоксии

Катюша родилась от первой беременности на сроке 40 недель. Состояние после рождения было тяжелым за счёт асфиксии. Оценка по шкале Апгар 1/4 балла. Через 3 часа в связи с дыхательной недостаточностью и судорогами была переведена на реанимационное отделение. Проводилась искусственная вентиляция легких, гипотермия мозга.

Результатом тяжелой гипоксии мозга явился диагноз: Детский Церебральный Паралич, правосторонний спастический гемипарез. В возрасте 1 года 6 месяцев она впервые появилась в нашем центре. Основной жалобой была задержка двигательного развития, ходьба самостоятельная появилась только в 1год и 4 месяца. При ходьбе испытывала большие проблемы в связи с высоким гипертонусом мышц по всей правой стороне, отмечалось косоглазие и беспокойное поведение.

После проведённого лечения у девочки практически нормализовался мышечный тонус, походка максимально приблизилась к физиологической, у девочки прекрасное речевое развитие, она с удовольствием ходит в детский сад и общается со сверстниками.

Благодарим родителей за предоставленный видеоматериал.

Источник

Витамин е при гипоксии

Физиологические изменения печени во время беременности

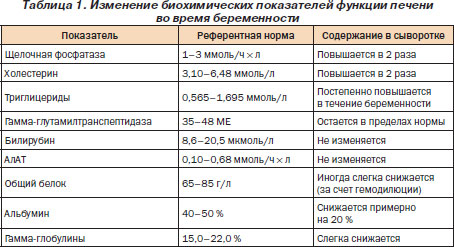

Нормально протекающая беременность не сопровождается нарушением функционального состояния печени. Однако при беременности мобилизуются функциональные резервы печени для обезвреживания продуктов жизнедеятельности плода и обеспечения его пластическим материалом. Существенно увеличивается продукция многих гормонов, особенно эстрогенов и прогестерона. Отклонения отдельных показателей от нормы следует рассматривать как выражение повышенной метаболической активности и адаптации организма беременной.

При осмотре женщин с нормальным течением беременности можно обнаружить эритему ладоней и сосудистые звездочки. Печень не пальпируется. Биохимическое исследование сыворотки крови в III триметре беременности выявляет умеренное повышение активности щелочной фосфатазы (а именно ее плацентарной фракции), уровня холестерина, триглицеридов. При этом активность ГГТП остается в пределах нормы. Уровень желчных кислот незначительно повышен. Уровень билирубина и активность аминотрансфераз сохраняются в пределах нормы. Уровни альбумина, мочевины и мочевой кислоты в сыворотке снижаются (табл. 1). Функциональные пробы печени нормализуются спустя 2–6 недель после родов. Гистологическое исследование биоптата печени при нормальной беременности не обнаруживает патологических изменений.

Классификация заболеваний печени у беременных

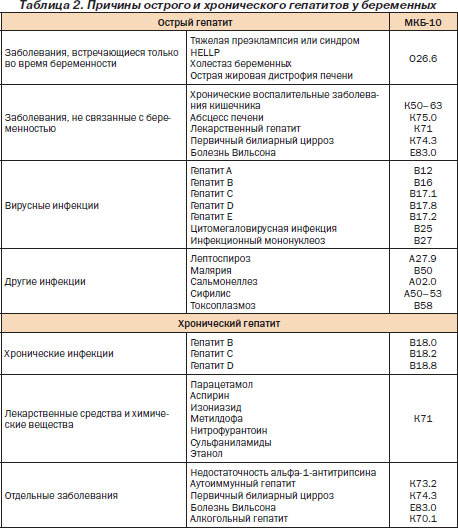

С практической точки зрения целесообразно выделить две группы заболеваний, вызывающих дисфункцию печени у беременных (табл. 2):

1) встречающиеся только во время беременности;

2) встречающиеся и вне беременности.

Наиболее частыми причинами нарушения функции печени у беременных являются вирусные гепатиты (42 %), холестаз беременных (21 %), более редкими причинами являются желчнокаменная болезнь, неукротимая рвота беременных, преэклампсия и HELLP-синдром.

Вирусные гепатиты

Клиническая классификация вирусных гепатитов у беременных (приказ № 676 МЗ Украины, 2004 г.)

Выделяют вирусные гепатиты:

1. Вирусный гепатит А.

2. Вирусный гепатит В.

3. Вирусный гепатит С.

4. Вирусный гепатит Е.

5. Вирусный гепатит D.

6. Вирусный гепатит G.

7. Вирусный гепатит F.

Б. По выраженности клинических проявлений:

1. Бессимптомные формы:

2. Манифестная форма:

В. По цикличности течения:

1. Циклическая форма.

2. Ациклическая форма.

Г. По степени тяжести:

2. Средней тяжести.

4. Очень тяжелая (фульминантная).

1. Острая и подострая дистрофия печени (острая печеночная энцефалопатия).

2. Функциональные и воспалительные заболевания желчных путей и желчного пузыря.

3. Внепеченочные поражения (индукция иммунокомплексных и аутоиммунных заболеваний).

2. Остаточные признаки патологии (постгепатитная гепатомегалия и гипербилирубинемия, затяжная реконвалесценция — астеновегетативный синдром).

3. Хронический гепатит.

4. Цирроз печени.

5. Первичный рак печени (гепатоцеллюлярная карцинома).

Классификация острого и хронического гепатита по клинико-биохимическим и гистологическим критериям (приказ № 676 МЗ Украины)

Степень активности (определяется тяжестью воспалительно-некротического процесса):

а) минимальная (увеличение АлАТ не более чем в 3 раза);

б) умеренная (увеличение АлАТ от 3 до 10 раз);

в) выраженная (увеличение АлАТ более чем в 10 раз).

Стадия (определяется распространением фиброза и развитием цирроза печени):

1 — слабо выраженный перипортальный фиброз;

2 — умеренный фиброз с портопортальными септами;

3 — выраженный фиброз с порто-центральными септами;

4 — цирроз печени.

Примеры формулировки диагноза:

— Острый вирусный гепатит В, высокая степень активности, тяжелое течение.

— Острый вирусный гепатит ни А, ни В, желтушная форма средней тяжести, циклическое течение.

— Хронический вирусный гепатит С (anti-HCV+, HCV-PHK+, 3a-генотип), умеренной степени активности, с выраженным фиброзом (стадия).

— Хронический вирусный гепатит В, НВeАg-позитивный (HBsAg+, HBV ДНК+), выраженной степени активности.

Диагностика гепатитов при беременности

Анамнез (вирусный гепатит В, или С, или D; профессиональные, химические вредные факторы; медикаментозные интоксикации; злоупотребление алкоголем; подпеченочный холестаз; метаболические нарушения и др.).

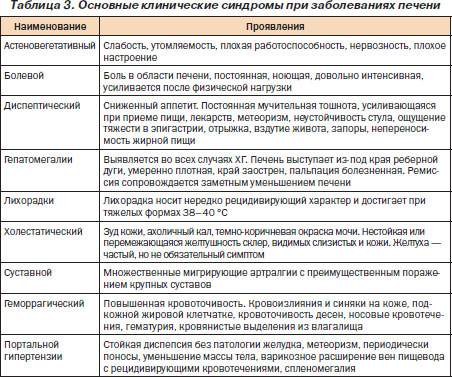

Клинические синдромы патологии печени показаны в табл. 3.

Лабораторные показатели

Маркеры вирусных гепатитов (табл. 4):

1) гепатит А — анти-HAV IgM — даже однократное выявление является абсолютным доказательством заболевания (появляется в крови за 4–5 дней до выявления симптомов заболевания и исчезает через 6–8 мес.);

— HBsAg (основной маркер инфицирования НВ-вирусом, выявляется с 3–5-й недели заболевания, в течение 70–80 дней);

— HBeAg (маркер эпидемиологического риска, активной репликации вируса и трансмиссии от матери к плоду; риск заражения плода повышается до 90 %);

— HBcAg (в крови не определяется, но могут быть антитела к нему — анти-HBcIgM и HBcIgG, свидетельствующие об этиологии острого вирусного гепатита В (ОВГВ) и перспективе вирусоносительства, HBcorAg, HBxAg, анти-HBc IgМ;

3) гепатит С — анти-HСV IgM (диагностическое значение при хроническом гепатите);

— HBsAg (маркер активной репликации вируса при остром гепатите);

— анти-HDV IgM (появляется на 10–15-й день заболевания и сохраняется 2,5–3 мес.);

5) гепатит Е — анти-HЕV IgM.

Методом ПЦР (по возможности):

— гепатит А — РНК HAV;

— гепатит В — ДНК HВV;

— гепатит С — РНК HСV;

— гепатит D — РНК HDV;

— гепатит Е — РНК HЕV.

В течении HBV-инфекции выделяют фазу репликации и интеграции (табл. 5).

HCV-инфекция характеризуется чередованием латентной фазы и фазы реактивации.

Исчезновение HВeAg и выявление анти-НBе называется сероконверсией, свидетельствует о включении (интеграции) вирусной ДНК в геном гепатоцита, сопровождается обострением болезни.

Наличие HbsAg в сочетании с анти-НВе класса IgG и/или с анти-НВс характеризует фазу интеграции вируса гепатита В в геном гепатоцита.

Сыворотка крови больных HDV содержит маркеры дельта-антигена (IgE и IgМ-анти-D, а также маркеры В инфекции).

Сывороточной пробы для диагностики ВГG пока не существует.

Биохимические показатели вирусных гепатитов:

— тимоловая проба > 4 МЕ (не изменяется при ОВГВ);

— повышение АлАТ, в меньшей степени АсАТ;

— билирубин > 22 мкмоль/л, преимущественно за счет прямого;

— лейкопения (возможно, лейкоцитоз), лимфопения, снижение СОЭ, тромбоцитопения;

Источник