Витамин d зависимый рахит 1 типа

Витамин D-зависимый рахит типа 1 и 2 — редкое врождённое нарушение обмена витамина D. Тип 1 связан с дефектом 1а-гидроксилазы почечных канальцев, которая гидроксилирует кальцидиол, при этом для этого типа характерно аутосомно-рецессивное наследование.

Обычно заболевание проявляется в течение первых 2 лет жизни. Уровни кальция и кальцитриола чаще всего снижены, уровень кальцидола может быть нормальным или сниженным, а уровень паратгормона повышен. Для восполнения дефицита обычно достаточно назначить кальцитриол в дозе от 0,25 до 1 мкг/сут. При этом подбор дозы необходимо осуществлять с учётом тщательного контроля уровня кальция сыворотки и мочи, а также паратгормона.

Для наследственного нарушения по типу 2 характерна резистентность к действию кальцитриола. Обычно заболевание проявляется уже в период новорождённости или до 2 лет, однако описаны случаи заболевания и у взрослых. При этом при более позднем развитии уровень кальция может быть нормальным.

От типа 1 тип 2 отличается нормальным или даже повышенным уровнем кальцитриола. Так же как и при типе 1, уровень кальцидиола может быть нормальным или сниженным, а уровень паратгормона повышен. Для коррекции гипокальциемии и восстановлении минерализации костей требуются большие дозы кальцитриола (30—60 мкг/сут).

Гипофосфатемический рахит

Это Х-сцепленное рецессивное заболевание, сопровождающееся снижением реабсорбции фосфора в почечных канальцах. Для так называемого классического варианта более характерно поражение мужчин, низкая концентрация фосфора, низкорослость и деформация костей ног. Однако случаи умеренной изолированной гипофосфатемии могут наблюдаться и у женщин, которые гетерозиготны по гену РНЕХ. Лечение включает препараты фосфора и кальцитриол.

При заболевании у детей показана заместительная терапия СТГ. Приём СТГ в течение 12 мес вызывал улучшение средних показателей роста и скорости роста по сравнению с плацебо.

Источник

Витамин-Д-зависимый рахит 1А типа

ВДЗР 1А типа — это редкое наследственное заболевание, обусловленное нарушением синтеза активной формы витамина Д — кальцитриола, из-за дефицита 1 альфа-гидроксилазы в почках. Дефицит кальцитриола ведет к нарушению всасывания кальция и фосфора в кишечники, что в итоге приводит к развитию рахита.

Синонимы названия диагноза: Витамин D-зависимый рахит 1А типа (ВДЗР-1A); Изолированный 1альфа-25-гидрокси витамин Д дефицитный рахит; Дефицит 1альфа-гидроксилазы 25-гидроксихолекальциферола; Дефицит 1альфа-гидроксилазы витамина Д); Псевдовитамин D-дефицитный рахит (ПВДРР1А);

Мутация гена: CYP27B1

Тип наследования: аутосомно-рецессивный. Вероятность рождения больного ребенка от здоровых родителей — носителей составляет 25%.

Эпидемиология: относятся к редким наследственным заболеваниям. К настоящему времени точных данных о частоте заболевания нет. Известно, что мутация 958delG гена CYP27B1 среди франко-канадского населения провинции Сагене региона Квебека оценивается как 1 на 2358 родившихся, носительство 1 на 26 новорожденных.

Клинические проявления

Клиническая картина заболевания имеет различную степень тяжести.

Манифестация заболевания происходит в течение первого года жизни.

Основные клинические признаки:

- рахитические деформации скелета различной степени выраженности (развернутая нижняя апертура грудной клетки, рахитические утолщения в области хрящевой и костной частей ребер по типу «четок», в области лучезапястных суставов по типу «браслеток», гипертрофия лобных и теменных бугров; О-образные деформации ног);

- выраженная гипотония мышц (до полной потери приобретенных навыков: ребенок перестает ползать, ходить, садиться, держать голову);

- судорожный синдром (тонические подергивания мышц конечностей, ларингоспазм, бронхообструкция, эпилептические пароксизмы);

- переломы трубчатых костей;

- значительное отставание в физическом развитии наиболее выраженным со второго полугодия

- позднее прорезывание зубов или их ранее выпадение.

Лабораторно-инструментальная диагностика:

- В крови:

- низкий уровень кальция,

- низкий уровень фосфора,

- резкое повышение активности ЩФ,

- высокий уровень паратгормона,

- низкая концентрация 1,25(OH)2D3 при нормальном или повышенном уровне 25(ОН)D.

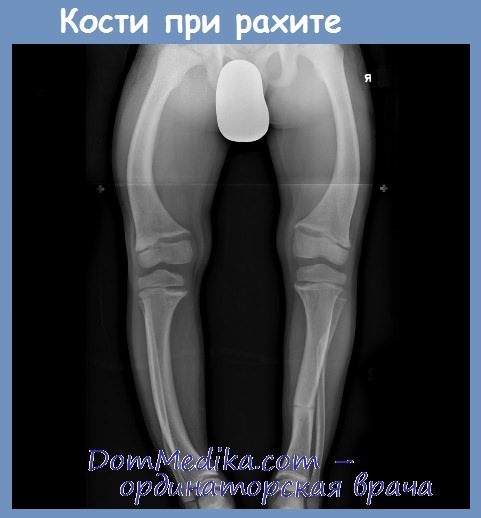

- Рентгенологическая картина: разряжение структуры метафизов костей верхних или нижних конечностей, при этом они имеют бокаловидную форму, при тяжелом течении заболевании- «изъеденность» контуров метафизов.

- Молекулярно-генетическая диагностика — анализ гена CYP27B1 на наличие мутаций.

Лечение

Основной способ лечения — назначение активных метаболитов витамина D (альфакальцидола (1α(ОН)D) или кальцитриола (1,25(ОН)2D)), а также возможно назначение препаратов кальция.

На фоне проводимого лечения и подбора адекватных доз препаратов клинические признаки заболевания полностью редуцируются, в крови отмечается нормализация показателей фосфорно-кальциевого обмена.

Важно знать, что при данной форме рахита возможно наступление спонтанной ремиссии заболевания, на фоне которой терапия может быть полностью отменена.

Источник

Статьи

Рахит (Витамин-D зависимый рахит)

Рахит (Витамин-D зависимый рахит)

Автор: врач-педиатр ДМЦ «Тигренок» Жарков П. А.

Рахит — широко распространенное заболевание растущего организма обусловленное, как правило, временным нарушением обмена веществ и недосточностью кальция и фосфора. Данное заболевание известно с незапамятных времен. Первое описание характерных для рахита изменений со стороны костной системы описано еще Сораном Эфесским в I-II вв. В средние века данное заболевание носило название «Английская болезнь» что было связано с тем, что большое количество характерных костных деформаций было описано именно в этом регионе. На сегодняшний день имеются убедительные данные что рахитом гораздо чаще страдают дети проживающие в северных регионах, а также дети средней полосы, рожденные в зимнее время года, однако данная патология может встречаться и у жителей южных райнов. Хотя считается что в Москве рахитом страдает около 30% детей, на самом деле эта цифра может быть значительно выше. По некоторым данным, начальные явления рахита отмечаются у 65 и даже 80% детей, проживающих в городе Москве.

Среди предрасполагающих к развитию данного заболевания факторов следует отметить ранний (младше 17 лет) или поздний (старше 35 лет) возраст матери, токсикозы беременности, обменные заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта у матери, дефекты питания матери до и во время беременности, неблагоприятные социально-бытовые условия, несоблюдение режима дня, сна и отдыха, а также недостаточную инсоляцию матери во время беременности. Со стороны ребенка следует отметить такие провоцирующие факторы как недоношенность, морфофункциональная незрелость, большая масса при рождении (более 4 кг), стремительный набор массы тела в первые 3-4 мес жизни, раннее введение неадаптированных смесей, позднее введение прикорма при исключительно грудном вскармливании, прием противосудорожных препаратов, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек и кожи у новорожденного, а также несоблюдение режима пребывания ребенка на свежем воздухе и малая двигательная активность.

Витамин D (а точнее его активные метаболиты) выполняет ряд важнейших функций в организме среди которых следует особо отметить способность данного вещества поддерживать постоянный и необходимый уровень кальция и фосфора в крови и обеспечивать их встраивание в костную ткань, а также опосредованноо влиять на мышечный тонус. Кроме того, было показано что некоторые активные формы данного витамина обладают свойством активировать защитные имунные процессы и регулировать обмен веществ. Сам процесс образования активных форм витамина D достаточно сложен и включает в себя ферментативное расщепление полученного из пищи предшественника активного витамина в коже, печени и почках. Важнейшей причиной развития рахита у детей является недостаточность поступления витамина D, а также дефицит преобразования данного вещества в активные формы, регулирующие процессы минерального обмена в организме.

Как уже говорилось ранее, рахит — заболевание всего организма, поэтому чаще поражается несколько его систем. Первые признаки рахита, как правило, можно выявить на 2-3 месяце жизни ребенка, однако у новорожденных, рожденных недоношенными или незрелыми симптомы рахита дебютируют уже на 1-2 месяце.

Одними из начальных симптомов рахита являются функциональные нарушения со стороны нервной системы. Ребенок становится плаксив, раздражителен, негативно реагирует на прикосновения, яркий свет и другие раздражители, нарушается сон. Характерным признаком является выраженная потливость, особенно волосистой части затылка. Пот раздражает кожу, появляется зуд, который мешает ребенку. Малыш трется головой о подушку и возникает облысение затылка. При тяжелой форме, наоборот, ребенок становится вялым, малоподвижным. Учитывая что заболевание затрагивает процессы транспорта кальция и фосфора в костную ткань наблюдаются изменения со стороны скелета, причем в большей степени, со стороны тех костей которые в данный момент растут особенно быстро. Если заболевание развивается в первые три месяца жизни наибольшие отклонения наблюдаются со стороны костей черепа, в возрасте 3-6 мес манифестируют поражения грудной клетки, старше 6 месяцев — когда ребенок пытается садиться и вставать на ножки — наиболее ярко проявляются отклонения со стороны костей таза и конечностей. В процессе течения заболевания могут наблюдаться как размягчение костей, так и явления избыточного роста костей или остеопороза. Поэтому у таких детей можно увидеть как изменения конфигурации и формы костей, так и избыточный рост костной ткани. Основные характерные изменения в костной системе ребенка, страдающего рахитом представлены в таблице.

Размягчение участков теменных, затылочных костей.

Избыточные лобные и теменные бугры

Деформация костей черепа (например плоский затылок)

Позднее закрытие большого родничка

Дефекты прорезывания и строения зубов (дефекты эмали, склонность к кариесу)

Усиление кривизны ключиц.

Реберные «четки» — округлые утолщения в месте перехода хрящевой части ребер в костную.

Ладьевидные вдавления на боковых поверхностях грудной клетки.

Расширение нижней апертуры и сужение верхней апертуры грудной клетки.

Различные деформации грудной клетки («грудь сапожника» — вдавление грудины, килевидная деформация грудной клетки (сдавление с боков) — «куриная или птичья грудь».

Различные искривления костей верхних конечностей.

Различные деформации в области суставов: «браслетки» — утолщение в области лучезапястных суставов, «нити жемчуга» — утолщения в области пальцев кисти.

Различные искривления позвоночника.

Плоский таз, сужение входа в малый таз.

Различные деформации костей (Х-, О-, К-образная деформация) и суставов.

Помимо нервной системы и костей наблюдаются отклонения со стороны мышечного апппарата — мышечная гипотония или снижение тонуса мышц, в результате чего мышцы становятся мягкими, дряблыми, движения разболтаны, появляется «лягушачий» живот. Поражения других органов встречаются реже и связаны, как правило, со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания. Могут наблюдаться расстройства дыхания, гипохромная анемия, нарушения со стороны сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем. Нередко отмечается увеличение печени и селезенки. Данные симптомы имеют разную выраженность в зависимости от периода заболевания и наиболее четко видны в период разгара, которому предшествует начальный период. В это время (чаще 2-3 мес жизни) обычно вывляются начальные и стертые формы функциональных нарушений со стороны нервной системы, снижение мышечного тонуса, запоры, костные изменеия наблюдаются в конце этого периода. После угасания периода разгара возникает период реконвалесценции — отмечается обратное развитие симптомов. Первыми исчезают симптомы со стороны нервной системы, затем происходит уплотнение костей, прорезывание зубов и нормализация тонуса мышц. Восстанавливаются нарушения со стороны внутренних органов. Период остаточных явлений наблюдается у детей старше 2-3 лет — сохраняются последствия перенесенного рахита в виде деформации костей. Следует учесть что несмотря на то что изменения формы трубчатых костей (конечности) с возрастом могут исчезать, деформации плотных костей уменьшаются, но остаются.

В зависимости от тяжести, формы и течения рахита при лабораторной диагностики может отмечаться целый ряд измений которые затрагивают не только концентрацию кальция и/или фосфора в сыворотке крови но и свидетельствуют о более глубоких биохимических нарушениях. Так может выявляться снижение уровня глюкозы крови, ацидоз, нарушения со стороны соотношения белковых фракций, повышение концентрации щелочной фосфатазы, изменения гормонального профиля (прежде всего паратгормона, кальцитонина и кальцитриола) и некоторые другие изменения. Данные изменения, как правило, сопутствуют и характерной рентгенологической картине. Не смотря на кажущуюся простоту диагностики, не следует забывать о целом ряде рахитоподобных заболеваний таких, например, как витамин D-резистентный рахит, почечный тубулярный ацидоз или болезнь Де-Тони-Дебре-Фанкони. Кроме того, дифференциальный диагноз рахита необходимо проводить с хондродистрофией, гипотиреозом, врожденным несовершенным остеогенезом и некоторыми другими заболеваниями.

Целями лечения рахита являются устранение дефицита витамина D, нормализация фосфорно-кальциевого обмена, усиление процессов образования костной ткани, а также коррекция обменных нарушений и ликвидация ацидоза. Для этого могут быть использованы различные комбинации немедикаментозных методов и лечение препаратами. Одной из основ лечения рахита является рациональное питание с использованием грудного вскармливания или адаптированных молочных смесей, содержащих профилактические дозы витамина D (400 МЕ на 1 л смеси). Важно своевременное введение прикорма. Не менее важную роль играет организация правильного режима дня ребенка, с обязательным проветриванием помещений и прогулками малыша. В летнее время, если позволяет погода, необходимо оставлять открытую коляску с ребенком в полутени. Через 2-3 недели после начала медикаментозной терапии должен быть включен массаж и ЛФК. Можно применять и бальнеотерапевтические методы. На сегодняшний день препаратом выбора для лечения рахита является водный раствор холекальциферола (Аквадетрим), назначаемый как правило в дозах 1500-5000 МЕ курсами на 30-45 дней. Терапия подбирается в каждом случае индивидуально. Необходим тщательный мониторинг уровней кальция и фосфора в крови и моче, а также регулярные врачебные осмотры. Кроме того, могут применяться и неспецифические общеукрепляющие средства такие как карнитин, оротат калия, витамины группы В, С, А, Е, а также препараты калия и магния, цитратная смесь улучшающая всасывание солей кальция и фосфора в кишечнике ребенка.

Профилактику рахита у детей можно разделить на 3 направления. Антенатальная профилактика начинается задолго до родов и сводится к организации правильного режима и питания беременных женщин. Необходимо ежедневно проводить на свежем воздухе не менее трех часов вне зависимости от погоды. Специально загорать не нужно. В рационе беременной женщины обязательно должны присутствовать продукты богатые витамином D, кальцием и фосфором такие как мясо, рыба, яйца, творог, сыр, молоко, а также поливитаминные и микроэлементные препараты. С 32 недели беременности и до родов женщины из группы риска должны получать 400-800 МЕ холекальциферола. Постнатальная профилактика может быть неспецифической и специфической. При неспецифической профилактике применяются общеукрепляющие процедуры такие как массаж и гимнастика, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня и основных принципов правильного питания новорожденного. Специфическая профилактика доношенным детям проводится вне зависимости от вида вскармливания в период с осени по весну. Начиная с 1 мес жизни ежедневно ребенок должен получать 400-500 МЕ водного раствора холекальциферола (1 капля препарата Аквадетрим). Многие специалисты рекомендуют проводить данную профилактику в условиях нашей полосы и особенно у жителей города Москвы и в летний период. Для жителей регионов с низкой инсоляцией (северные регионы, Урал) эта доза может быть увеличена до 1000 МЕ в сутки. Для доношенных детей из группы риска доза препарата подбирается, как правило, индивидульно. Дети, рожденные недоношенными, в зависимости от степени недоношенности и наличии сопутствующих факторов риска должны начинать профилактику с 10-14 дня жизни. Дозы препарата подбираются индивидуально, но обычно не превышают 1000 МЕ. Не забывайте что даже у витамина D имеются четкие противопоказания к применению, поэтому не следует начинать лечить рахит или менять профилактическую дозу самостоятельно, т.к. это может привести к неблагоприятным последствиям. Кроме того, мы не рекомендуем использование масляных препаратов холекальциферола. В любом случае, при возникновении каких либо вопросов лучше не корригировать назначенную врачом терапию самостоятельно.

Источник