Рахит

Рахит – заболевание быстрорастущего организма, характеризующееся нарушением минерального обмена и костеобразования. Рахит проявляется множественными изменениями со стороны опорно-двигательного аппарата (размягчением плоских костей черепа, уплощением затылка, деформацией грудной клетки, искривлением трубчатых костей и позвоночника, мышечной гипотонией и др.), нервной системы, внутренних органов. Диагноз устанавливается на основании выявления лабораторных и рентгенологических маркеров рахита. Специфическая терапия рахита предполагает назначение витамина D в комплексе с лечебными ваннами, массажем, гимнастикой, УФО.

Общие сведения

Рахит – полиэтиологическое заболевание обмена веществ, в основе которого лежит дисбаланс между потребностью детского организма в минеральных веществах (фосфоре, кальции и др.) и их транспортировкой и метаболизмом. Поскольку рахитом страдают преимущественно дети в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, в педиатрии его часто называют «болезнью растущего организма». У детей старшего возраста и взрослых для обозначения подобного состояния используют термины остеомаляция и остеопороз.

В России распространенность рахита (включая его легкие формы) составляет 54-66% среди доношенных детей раннего возраста и 80% — среди недоношенных. У большинства детей в 3-4-месяца имеются 2-3 нерезко выраженных признака рахита, в связи с чем некоторые педиатры предлагают рассматривать данное состояние как парафизиологическое, пограничное (аналогично диатезу — аномалиям конституции), которое самостоятельно ликвидируется по мере взросления организма.

Патогенез рахита

Определяющая роль в развитии рахита принадлежит экзо- или эндогенному дефициту витамина D: недостаточному образованию холекальциферола в коже, недостаточному поступлению витамина D с пищей и нарушению его метаболизма, что приводит к расстройству фосфорно-кальциевого обмена в печени, почках, кишечнике. Кроме этого, развитию рахита способствуют и другие метаболические нарушения – расстройство обмена белка и микроэлементов (магния, железа, цинка, меди, кобальта и др.), активизация перекисного окисления липидов, поливитаминная недостаточность (дефицит витаминов А, В1, В5, В6, С, Е) и пр.

Основными физиологическими функциями витамина D (точнее – его активных метаболитов 25-гидроксихолекальциферола и 1,25-дигидроксихолекальциферола) в организме служат: усиление всасывания солей кальция (Ca) и фосфора (P) в кишечнике; препятствие выведению Ca и P с мочой за счет усиления их реабсорбции в канальцах почек; минерализация костной ткани; стимуляция образования эритроцитов и др. При гиповитаминозе D и рахите замедляются все вышеперечисленные процессы, что приводит к гипофосфатемии и гипокальциемии (пониженному содержанию P и Ca в крови).

Вследствие гипокальциемии по принципу обратной связи развивается вторичный гиперпаратиреоз. Увеличение продукции паратиреоидного гормона обусловливает выход Ca из костей и поддержание его достаточно высокого уровня в крови.

Изменение кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза препятствует отложению соединений P и Сa в костях, что сопровождается нарушением обызвествления растущих костей, их размягчением и склонностью к деформации. Взамен полноценной костной ткани в зонах роста образуется остеоидная необызвествленная ткань, которая разрастается в виде утолщений, бугров и т. д.

Кроме минерального обмена, при рахите нарушаются и другие виды обмена (углеводный, белковый, жировой), развиваются расстройства функции нервной системы и внутренних органов.

Причины рахита

Развитие рахита в большей степени связано не с экзогенным дефицитом витамина D, а с его недостаточным эндогенным синтезом. Известно, что более 90% витамина D образуется в коже вследствие инсоляции (УФО) и лишь 10% поступает извне с пищей. Всего 10-минутное локальное облучение лица или кистей рук способно обеспечить синтез необходимого организму уровня витамина D. Поэтому рахит чаще встречается у детей, рожденных осенью и зимой, когда солнечная активность крайне низка. Кроме этого, рахит наиболее распространен среди детей, проживающих в регионах с холодным климатом, недостаточным уровнем естественной инсоляции, частыми туманами и облачностью, неблагополучной экологической обстановкой (смогом).

Между тем, гиповитаминоз D является ведущей, но не единственной причиной рахита. Дефицит солей кальция, фосфатов и других остеотропных микро- и макроэлементов, витаминов у детей раннего возраста может быть вызван множественными рахитогенными факторами. Поскольку наиболее усиленное поступление Ca и P к плоду отмечается на последних месяцах беременности, то к развитию рахита более склонны недоношенные дети.

К возникновению рахита предрасполагает повышенная физиологическая потребность в минеральных веществах в условиях интенсивного роста. Дефицит витаминов и минералов в организме ребенка может быть следствием неправильного рациона беременной или кормящей женщины, либо самого грудничка. Нарушению всасывания и транспортировки Ca и P способствует незрелость ферментных систем либо патология ЖКТ, печени, почек, щитовидной и паращитовидных желез (гастрит, дисбактериоз, синдром мальабсорбции, кишечные инфекции, гепатит, атрезия желчных путей, ХПН и др.).

К группе риска по развитию рахита относятся дети с неблагополучным перинатальным анамнезом. Неблагоприятными факторами со стороны матери служат гестозы беременных; гиподинамия в период беременности; оперативные, стимулированные или стремительные роды; возраст матери моложе 18 и старше 36 лет; экстрагенитальная патология.

Со стороны ребенка определенную роль в развитии рахита могут играть большая масса (более 4 кг) при рождении, чрезмерная прибавка в весе или гипотрофия; ранний перевод на искусственное либо смешанное вскармливание; ограничение двигательного режима ребенка (слишком тугое пеленание, отсутствие детского массажа и гимнастики, необходимость длительной иммобилизации при дисплазии тазобедренных суставов), прием некоторых лекарств (фенобарбитала, глюкокортикоидов, гепарина и др.). Доказана роль гендерных и наследственных факторов: так, к развитию рахита более предрасположены мальчики, дети со смуглой кожей, II (А) группой крови; реже рахит встречается среди детей с I (0) группой крови.

Классификация рахита

Этиологическая классификация предполагает выделение следующих форм рахита и рахитоподобных заболеваний:

- Витамин-D-дефицитногорахита (кальцийпенического, фосфоропенического варианта)

- Витамин-D-зависимого (псевдодефицитного) рахита при генетическом дефекте синтеза в почках 1,25-дигидроксихолекальциферола (тип 1) и при генетической резистентности рецепторов органов-мишеней к 1,25-дигидроксихолекальциферолу (тип 2).

- Витамин D-резистентного рахита (врожденного гипофосфатемического рахита, болезни Дебре-де-Тони-Фанкони, гипофосфатазии, ренального тубулярного ацидоза).

- Вторичного рахита при заболеваниях ЖКТ, почек, обмена веществ или индуцированного лекарственными препаратами.

Клиническое течение рахита может быть острым, подострым и рецидивирующим; степень тяжести – легкой (I), среднетяжелой (II) и тяжелой (III). В развитии заболевания выделяют периоды: начальный, разгара болезни, реконвалесценции, остаточных явлений.

Симптомы рахита

Начальный период рахита приходится на 2-3-й месяц жизни, а у недоношенных на середину – конец 1-го месяца жизни. Ранними признаками рахита служат изменения со стороны нервной системы: плаксивость, пугливость, беспокойство, гипервозбудимость, поверхностный, тревожный сон, частые вздрагивания во сне. У ребенка усиливается потливость, особенно в области волосистой части головы и затылка. Клейкий, с кисловатым запахом пот раздражает кожу, вызывая появление стойких опрелостей. Трение головой о подушку приводит к образованию на затылке очагов облысения. Со стороны костно-мышечной системы характерно появление мышечной гипотонии (вместо физиологического гипертонуса мышц), податливости черепных швов и краев родничка, утолщений на ребрах («рахитических четок»). Продолжительность течения начального периода рахита составляет 1–3 месяца.

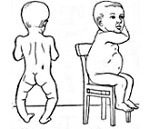

В период разгара рахита, который обычно приходится на 5-6-ой месяц жизни, отмечается прогрессирование процесса остеомаляции. Следствием острого течения рахита может служить размягчение черепных костей (краниотабес) и одностороннее уплощение затылка; деформация грудной клетки с вдавлением («грудь сапожника») или выбуханием грудины (килевидная грудь); формирование кифоза («рахитический горб»), возможно — лордоза, сколиоза; О-образное искривление трубчатых костей, плоскостопие; формирование плоскорахитического узкого таза. Кроме костных деформаций, рахит сопровождается увеличением печени и селезенки, выраженной анемией, мышечной гипотонией («лягушачьим» животом), разболтанностью суставов.

При подостром течении рахита возникает гипертрофия лобных и теменных бугров, утолщение межфаланговых суставов пальцев рук («нити жемчуга») и запястий («браслетки»), реберно-хрящевых сочленений («рахитические четки»).

Изменения со стороны внутренних органов при рахите обусловлены ацидозом, гипофосфатемией, расстройствами микроциркуляции и могут включать одышку, тахикардию, снижение аппетита, неустойчивый стул (диарею и запоры), псевдоасцит.

В период реконвалесценции нормализуется сон, уменьшается потливость, улучшаются статические функции, лабораторные и рентгенологические данные. Период остаточных явлений рахита (2-3 года) характеризуется остаточной деформацией скелета, мышечной гипотонией.

У многих детей рахит протекает в легкой форме и не диагностируется в детском возрасте. Дети, страдающие рахитом, часто болеют ОРВИ, пневмонией, бронхитом, инфекциями мочевыводящих путей, атопическим дерматитом. Отмечается тесная связь рахита и спазмофилии (детской тетании). В дальнейшем у детей, перенесших рахит, часто отмечается нарушение сроков и последовательности прорезывания зубов, нарушение прикуса, гипоплазия эмали.

Диагностика рахита

Диагноз рахита устанавливается на основании клинических признаков, подтвержденных лабораторными и рентгенологическими данными. Для уточнения степени нарушения минерального обмена проводится биохимическое исследование крови и мочи. Важнейшими лабораторными признаками, позволяющими думать о рахите, служат гипокальциемия и гипофосфатемия; увеличение активности щелочной фосфатазы; снижение уровня лимонной кислоты, кальцидиола и кальцитриола. При исследовании КОС крови выявляется ацидоз. Изменения в анализах мочи характеризуются гипераминоацидурией, гиперфосфатурией, гипокальциурией. Проба Сулковича при рахите отрицательная.

При рентгенографии трубчатых костей выявляются характерные для рахита изменения: бокаловидное расширение метафизов, нечеткость границ между метафизом и эпифизом, истончение коркового слоя диафизов, неотчетливая визуализация ядер окостенения, остеопороз. Для оценки состояния костной ткани может использоваться денситометрия и КТ трубчатых костей. Проведение рентгенографии позвоночника, ребер, черепа, нецелесообразно ввиду выраженности и специфичности в них клинических изменений.

Дифференциальная диагностика при рахите проводится с рахитоподобными заболеваниями (D-резистентным рахитом, витамин-D-зависимый рахитом, болезнью де Тони-Дебре-Фанкони и почечным тубулярным ацидозом и др.), гидроцефалией, ДЦП, врожденным вывихом бедра, хондродистрофией, несовершенным остеогенезом.

Лечение рахита

Комплексная медицинская помощь ребенку с рахитом складывается из организации правильного режима дня, рационального питания, медикаментозной и немедикаментозной терапии. Детям, страдающим рахитом, необходимы ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение 2-3 часов, достаточная инсоляция, более раннее введение прикорма, закаливающие процедуры (воздушные ванны, обтирания). Важное значение имеет правильное питание кормящей мамы с приемом витаминно-минеральных комплексов.

Специфическая терапия рахита требует назначения витамина D в лечебных дозах в зависимости от степени тяжести заболевания: при I ст. – в суточной дозе 1000-1500 МЕ (курс 30 дней), при II — 2000-2500 МЕ (курс 30 дней); при III — 3000-4000 МЕ (курс – 45 дней). После окончания основного курса витамин D назначается в профилактической дозе (100-200 МЕ/сут.). Лечение рахита следует проводить под контролем пробы Сулковича и биохимических маркеров для исключения развития гипервитаминоза D. Поскольку при рахите часто отмечается полигиповитаминоз, детям показан прием мультивитаминных комплексов, препаратов кальция, фосфора.

Прогноз и профилактика

Начальные стадии рахита хорошо поддаются лечению; после адекватной терапии отдаленные последствия не развиваются. Тяжелые формы рахита могут вызывать выраженные деформации скелета, замедление физического и нервно-психического развития ребенка. Наблюдение за детьми, перенесшими рахит, проводится ежеквартально, не менее 3 лет. Рахит не является противопоказанием для профилактической вакцинации детей: проведение прививок возможно уже через 2-3 недели после начала специфической терапии.

Профилактика рахита делится на антенатальную и постнатальную. Дородовая профилактика включает прием беременной специальных микронутриентных комплексов, достаточное пребывание на свежем воздухе, полноценное питание. После родов необходимо продолжать прием витаминов и минералов, осуществлять грудное вскармливание, придерживаться четкого распорядка дня, проводить ребенку профилактический массаж. Во время ежедневных прогулок личико ребенка следует оставлять открытым для доступа к коже солнечных лучей. Специфическая профилактика рахита новорожденным, находящимся на естественном вскармливании, осуществляется в осенне-зимне-весенний период с помощью витамина D и УФО.

Источник

Витамин – д – дефицитный рахит

Витамин – Д – дефицитный рахит (ВДДР) связан с недостатком поступления витамина Д с пищей или нарушения его образования из 7 – дегидрохолестерина в коже под влиянием УФО. Рахит является мультифакторным заболеванием, так как разбалансировка кальций регулирующих механизмов может быть вызвана многими причинами эндогенного и экзогенного характера.

Экзогенные причины развития рахита: недостаточное поступление витамина Д с пищей, низкая инсоляция.

Эндогенные: нарушение всасывания в кишечнике витамина Д, кальция, фосфора, нарушение метаболизма витамина Д в печени и почках, нарушение реабсорбции кальция и фосфора в почках и др.

Со стороны матери к развитию рахита предрасполагают: неудовлетворительные жилищные условия, юный возраст матери и возраст старше 35 лет, частые беременности с коротким интервалом, аборты, гестозы, экстрагенитальная патология: обменные заболевания, патология желудочно – кишечного тракта, почек, вредные привычки, дефекты в питании (дефицит белка, кальция, фосфора, витаминов Д, В1, В2, В6, таких микроэлементов, как магний, цинк, железо, медь, кобальт, участвующих в построении костной ткани), гиподинамия, недостаточное пребывание на солнце и свежем воздухе, особенно во время беременности.

Со стороны ребенка к развитию рахита предрасполагают:

— время рождения (июнь – декабрь),

— масса при рождении (более 4 кг),

— быстрая прибавка в массе в первые 3 месяца жизни,

— недостаточное пребывание на свежем воздухе;

— недостаточный двигательный режим: тугое пеленание, отсутствие ЛФК и массажа;

— перинатальная энцефалопатия с поражением третьего желудочка;

— заболевания кожи, печени, почек, синдром мальабсорбции, частые ОРВИ, кишечные инфекции;

— прием противосудорожных препаратов (фенобарбитал и др.).

Рахит особенно часто встречается у недоношенных детей, чему в значительной степени содействует гипоксически – ишемеческие повреждения головного мозга. Гипоксия отрицательно сказывается на метаболизме клеток, повреждая их мембраны. У таких детей нередко отмечается длительная гипокальциемия, являющаяся фоном, на котором развивается рахит.

У недоношенных детей по сравнению с доношенными, частота заболевания рахитом значительно выше. Это обусловлено уменьшенным запасом витамина Д, кальция и фосфора, недостаточной минерализацией скелета, более выраженной склонностью к ацидозу, гипопротеинемией, низким уровнем лимонной кислоты в сыворотке крови, увеличенной потребностью в кальции и фосфоре вследствие усиленного роста после рождения, нарушением всасывания в кишечнике жиров и витамина Д, незрелостью ферментных систем печени и почек, частыми инфекционными болезнями и желудочно – кишечными расстройствами.

Физиологическая роль витамина Д.

Витамин Д и его активные метаболиты являются структурными единицами гормональной системы, регулирующей фосфорно-кальциевый обмен. Многокомпонентную регуляцию фосфорно-кальциевого гомеостаза в основном осуществляют паратгормон, витамин Д и кальцитонин. Физиологические колебания кальция и фосфора поддерживаются в довольно узких границах: от 2 до 2,8 ммоль/л. Гипокальциемия немедленно активирует синтез паратиреоидного гормона, который усиливает выведение кальция из костной ткани в кровь, а также экскрецию фосфора почками в результате уменьшения его реабсорбции в почечных канальцах и сохраняя таким образом нормальное соотношение кальция и фосфора.

Имеется 7 разновидностей витамина Д1 – 7, которые обнаружены в продуктах растительного и животного происхождения. Наибольшей биологической активностью обладают витамины Д3 (животного происхождения) – холекальциферол и витамин Д2 (растительного происхождения) – эргокальциферол.

Существуют 2 пути поступления витамина Д в организм ребенка: с пищей и путем его образования в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей с длиной волны 280 – 310 микрометров. При этом провитамин Д7 – дегидрохолестерин превращается в витамин Д3. Витамины Д2 и Д3, как таковые, не обладают биологической активностью. Для того чтобы оказать физиологическое действие на органы – мишени, они должны подвергнуться 2 ферментативным гидроксилированиям. Одна часть поступающего после кишечного всасывания или кожного синтеза витамина Д фиксируется в жировых тканях и мышцах, представляя собой резервную форму, другая – переносится в печень. Печеночное активирование витамина Д происходит путем гидролиза в позиции 25 посредством печеночного фермента и его трансформации в кальцидиол (25 – ОН – Д3). В почках митохондриальный фермент 1a — гидроксилаза трансформирует 25 – ОН – Д3 в 1.25 (ОН)2 – Д3 (кальцитриол). Этот метаболит затем поступает в слизистую кишечника, где вызывает образование кальций связывающего белка (СаСб). Последний, способствует всасыванию кальция в кишечнике, обеспечивая потребность организма в кальции и фосфоре. Кальцитриол является наиболее активным натуральным метаболитом Д и расценивается как гормон.

Таким образом, витамину Д принадлежит важная роль в поддержании гомеостаза кальция, обеспечении в организме положительного кальциевого баланса, нормальной работе цикла Кребса.

В условиях гипокальциемии витамин Д действует на кость аналогично паратгормону — временно увеличивает резорбцию костной ткани, одновременно усиливая всасывание кальция из кишечника. После восстановления кальция в крови до нормы витамин Д улучшает качество костной ткани: способствует увеличению количества остеобластов, уменьшает кортикальную порозность и резорбцию кости. Рецепторы к 1,25(ОН) 2 Д3 имеют клетки многих органов, обеспечивая универсальную регуляцию ферментных внутриклеточных систем. Механизм регуляции следующий: 1,25(ОН)2 витамин Д3 активирует соответствующий рецептор, далее в передаче сигнала участвуют посредники – аденилатциклаза и цАМФ, мобилизующие кальций и его связь с белком – кальмодулином. Конечный эффект – усиление функции клетки и, следовательно, органа.

Кальцидиол является промежуточным метаболитом, не оказывающим влияние на метаболизм костной ткани. По уровню содержания его в крови (в норме – 20 – 40 нг/ мл) судят о насыщенности организма витамином Д. Образование кальцидиола нарушается при заболеваниях печени.

Паратгормон является вторым надежным регулятором кальций – фосфорного обмена. Сигналом для повышения продукции паратгормона служат: снижение концентрации ионизированного кальция в плазме и внеклеточной жидкости, обусловленные дефицитом витамина Д, недостаточное всасывание кальция в кишечнике, избыточная потеря ионов кальция через почки. Одновременно паратгормон подавляет реабсорбцию неорганических фосфатов в почечных канальцах, благодаря чему достаточно жестко регулируется соотношение Са : Р на ионном уровне. Избыточная продукция паратгормона сопровождается развитием гиперфосфатурии, гипофосфатемии, остеопении и остеомаляции, в тяжелых случаях – остеопороза.

Третий регулятор кальциевого обмена – кальцитонин. Он подавляет резобцию кости, усиливает отложение кальция в кость и его выведение из организма с мочой. В регуляции кальциевого обмена также принимают участие гормоны щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин), эстрогены, андрогены, соматотропный гормон, инсулин, и другие, окончательная роль которых уточняется. Рахит сопровождается нарушением не только минерального, но и белкового, липидного, углеводного, витаминного обменов, что ведет к изменению функций центральной нервной системы; при этом страдают сердечно – сосудистая система, органы дыхания, кроветворения. Комплекс патологических сдвигов ослабляет организм, тормозит рост, физическое и умственное развитие ребенка, снижает резистентность детей к инфекции, угнетает иммуннокомпетентную систему. Все это создает благоприятные условия для присоединения различных заболеваний, особенно пневмонии и их не благоприятного течения.

Основными патогенетическими звеньями в развитии рахита являются дефицит витамина Д и его активных метаболитов, недостаточность кальций регулирующей системы, снижение всасывания кальция и фосфора в кишечнике, гиперпаратиреоидизм, усиленная потеря фосфора с мочой, ацидоз. Гипокальциемия немедленно активирует синтез паратиреоидного гормона, который усиливает выведение Са из костной ткани в кровь, а также экскрецию Р почками в результате уменьшения его реабсорбции в почечных канальцах. Все это приводит к нарушению процессов костеобразования, развитию остеопений и остеомаляции. Наиболее сильно поражаются те кости, рост которых наиболее интенсивен в этот период. Одним из ранних признаков нарушений костной системы является краниотабес (размягчение) задних частей теменных костей и чешуи затылочной кости. У больных рахитом отмечается позднее закрытие родничков и швов. Зубы прорезываются с большим опозданием. Во втором полугодии жизни появляются рахитические изменения: позвоночника (кифоз, сколиоз, лордоз); грудной клетки (развернутость нижней апертуры грудной клетки, деформации ее по типу «грудь сапожника», «куриная грудь», на ней определяется «гаррисонова борозда»; костей таза («плоский или клювовидный таз»); нижних конечностей («Х-образные или О-образные ноги»). Другим симптомом поражения костей является симптом остеоидной гиперплазии, проявляющийся «реберными четками», «браслетами», «нитями жемчуга». При этом происходит деминерализация костей в условиях гипокальциемии, гипоксии, гипоцитратемии, метаболического ацидоза. Нарушается синтез коллагена в условиях дефицита метаболитов витамина Д и аминоацидурии – идет избыток разрастания коллагена в кости, накопление остеоида с нарушенной структурой и отсутствием кальция.

Мышечная гипотония и электролитные сдвиги у больных рахитом сопровождаются нарушением моторики желудочно-кишечного тракта и появлениям склонности к запорам. Гипотония мышц передней брюшной стенки приводит к образованию характерного «лягушачьего живота». Увеличивается печень, селезенка.

Фосфор входит в состав ферментов, участвующих в цикле Кребса (перевод перувата в цитраты). При нарушении цикла Кребса накапливаются соли пировиноградной кислоты. Возникает дефицит цитратов, который усугубляет метаболический ацидоз. На это реагирует вегетативная нервная система – появляется вегето — дистонический синдром: повышенная возбудимость, нарушение сна, аппетита, повышенная потливость. В области затылка – облысение, зуд. Дермографизм – стойкий, красный.

В период реконвалесценции значительно улучшается общее самочувствие, исчезают вегетативные и неврологические нарушения, нормализуется содержание Р и Са в крови.

Классификация рахита была принята шестым Всесоюзным съездом детских врачей в 1947 году. Новой классификации пока не принято, но согласно методическим рекомендациям МЗ СССР от 1990 года «Профилактика и лечение рахита у детей раннего возраста» предлагается выделять степени тяжести и характер течения рахита.

Е.М.Лукьянова и соавт., в 1988 г. дополнили и систематизировали классификацию рахита и представили ее следующим образом (табл. 21).

Источник