Индивидуальное здоровье

Индивидуальное здоровье – здоровье отдельного человека. Его оценивают по персональному самочувствию, наличию или отсутствию заболеваний, физическому состоянию и т.д.

В практической медицине для оценки индивидуального здоровья используют понятие нормы. Норма – есть биологический оптимум живой системы. Нормальная система – это всегда оптимально функционирующая система. Нормально для человека то, что является для него оптимальным.

Уровень здоровья индивида не должен сравниваться с уровнем здоровья других людей, а рассматриваться в динамике относительно исходных обследования. Для оценки индивидуального здоровья существует большое количество инструментальных и лабораторных методов. Так, для оценки с.с.с. применяются анализ ЭКГ, УЗИ, пробы с физической нагрузкой. Система дыхания оценивается с помощью дыхательной аппаратуры. Обмен веществ оценивается биохимическими методами. Система крови – приборами для анализа состава крови. Для оценки слуха и зрения используются аудиография и Snellen-карты. Для оценки психического и социального здоровья используются анкеты-опросники.

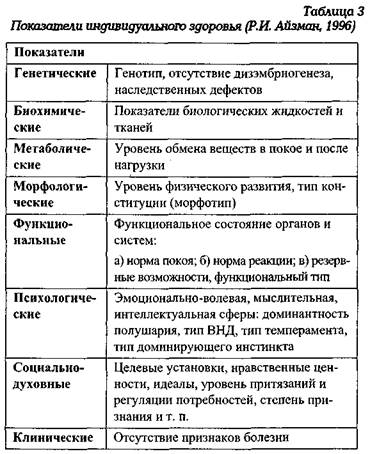

Показатели индивидуального здоровья

| Показатели | |

| Генетические | Генотип, отсутствие наследственных дефектов. |

| Биохимические | Показатели биологических жидкостей и тканей. |

| Метаболические | Уровень обмена веществ в покое и после нагрузки. |

| Морфологические | Уровень физического развития, тип конституции. |

| Функциональные | Функциональное состояние органов и систем: а) норма покоя; б) норма реакции; в) резервные возможности; г) функциональный тип. |

| Психологические | Эмоционально-волевая, мыслительная, интеллектуальная сферы: доминантность полушария, тип темперамента, тип доминирующего инстинкта. |

| Социально-духовные | Целевые установки, нравственные ценности, идеалы, уровень притязаний и реализации потребностей, степень признания и т.п. |

| Клинические | Отсутствие признаков болезни. |

Самонаблюдение человека за определенными показателями своего организма в процессе жизнедеятельности называется самоконтролем. Эти показатели включают в себя:

1) субъективные данные – настроение, работоспособность, сон, аппетит;

2) объективные данные – рост, масса тела, частота сердечных сокращений и дыхания, некоторые другие величины.

Самоконтроль следует вести регулярно.

Субъективные показатели здоровья – относятся к самооценке человеком своего текущего состояния здоровья. К субъективным показателям относится все то, что определяется как жизненный тонус: самочувствие, сон, аппетит, бодрость, отсутствие или наличие болезненных ощущений, степень желания заниматься повседневной деятельностью и физической культурой, отношение к окружающему, желание работать, усталость и т.д. Субъективные показатели не всегда соответствуют объективному состоянию здоровья человека, т.к. во многом определяются его индивидуальными психофизиологическими качествами и складывающимися в настоящее время жизненными установками и обстоятельствами. Поэтому человек иногда может чувствовать себя хорошо при уже начинающихся болезненных изменениях.

1. Самочувствие, настроение человека – это своеобразный барометр состояния центральной нервной системы и многих функций внутренних органов. Обычное нормальное самочувствие человека – это ощущение бодрости, жизнерадостности, желание работать, учиться, высокая работоспособность.

2. Ночной сон – во время него человек отдыхает, восстанавливаются функции организма, прежде всего центральной нервной системы. Нормальным считается сон длительностью 7-8 часов. Многие отклонения в состоянии здоровья, еще не проявляющиеся другими симптомами, сразу же сказываются на сне. Плохой сон характеризуется длительным периодом засыпания или ранним пробуждением среди ночи.

3. Аппетит – здоровый человек на него не жалуется, потому что при хорошем функционировании всех органов и систем, при адекватных физических нагрузках обмен веществ происходит более активно. Наоборот, чаще даже приходится прибегать к разумному ограничению аппетита. Но аппетит не устойчив, он зависит от качества пищи, легко нарушается при перенапряжении, недомогании, болезнях.

4. Наличие болезненных ощущений – это сигналы предболезни или болезни (головокружение, головные боли, слабость, одышка, боли в мышцах и другие признаки).

Объективные показатели здоровья – выражаются в таких критериях, которые проявляются независимо от воли человека, могут быть определены другим человеком и сравнимы с предыдущим состоянием и с нормативными характеристиками. К объективным показателям относят рост, массу тела, окружности тела и его частей, динамометрию кисти, частоту и ритмичность пульса и дыхания, температуру тела, окраску кожи, характер потоотделения, устойчивость внимания, координацию движений и т.д.

Важным дополнением к объективной самооценке показателей здоровья является реакция и режим восстановления отмеченных показателей. Для этого чаще всего используется частота сердечных сокращений на дозированную физическую нагрузку (например, 20 приседаний за 30 секунд или переход из положения лежа на спине в положение стоя).

1. Длина тела (рост) – важный показатель физического развития человека. Измерение длины тела имеет большое значение для вычисления показателей, характеризующих правильность, пропорциональность телосложения. У мужчин рост продолжается до 25 лет, у женщин до 21-22 лет.

2. Масса тела – может изменяться в течение дня, поэтому желательно определять ее в одно и то же время. При анализе этого показателя имеет значение его соответствие «идеальному весу». Существует несколько способов расчета «идеального веса». Самый распространенный – вычитание из показателей длины тела (в см) условных величин: – при росте меньше 165 см вычитается цифра 100;

– при росте 165-175 см вычитается цифра 105;

– при росте свыше 175 см вычитается цифра 110.

В результате получается «идеальный вес» в килограммах. Превышение идеального веса на 10% говорит об избыточной массе тела, что является фактором риска для развития многих заболеваний. Если вес на 10% и более ниже идеального, говорят о пониженном питании.

3. Функциональные показатели деятельности сердечной и дыхательной систем – измеряются параметры и характеристики деятельности двух основных систем организма в состоянии покоя и после выполнения какой-либо нагрузки:

а) Пульс – важный показатель, отражающий деятельность сердечно-сосудистой системы. Частота пульса у здорового, но не тренированного мужчины равна 70-75 ударам в минуту, у женщин – 57-80 ударам.

У тренированных людей частота пульса в покое реже и составляет 50 ударов в минуту. Во время физической нагрузки частота пульса увеличивается.

б) Проба с 20 приседаниями – является стандартизованной нагрузкой, проста и показательна для определения степени тренированности.

Перед ее выполнением подсчитывается частота пульса в покое. Производятся 20 приседаний за 30 секунд. Определяется частота пульса сразу после нагрузки, через одну, две и три минуты после приседаний. Оценивают пробу по проценту учащения пульса по отношению к исходному и по длительности восстановления частоты пульса до исходной величины.

При учащении пульса на 25% состояние сердечно-сосудистой системы оценивается как хорошее; на 50-75% – удовлетворительное; более чем на 75% – неудовлетворительное.

Восстановление частоты пульса до исходной величины происходит в норме за 1-3 минуты.

в) Проба с задержкой дыхания – сначала подсчитывается число вдохов за 30 сек. и умножается на 2. В норме в состоянии покоя частота дыхания у взрослого человека от 9 до 12-16 вдохов в одну минуту.

Необходимо глубоко вдохнуть, задержать дыхание и заметить время в секундах максимально возможной задержки дыхания. После небольшого отдыха провести то же самое, сделав выдох. Результаты пробы оцениваются по трехбалльной шкале: на вдохе: 39 сек. – неудовлетворительно, 40-49 сек. – удовлетворительно, свыше 50 сек. – хорошо; на выдохе: 34 сек. – неудовлетворительно, 35-39 сек. — удовлетворительно, свыше 40 сек. – хорошо.

После оценки индивидуального здоровья взрослое население распределяется по группам здоровья:

1-я группа – здоровые – это лица, которые не имеют жалоб, хронических заболеваний в анамнезе, функциональных отклонений и органических изменений;

2-я группа – практически здоровые – лица, у которых имеются хронические заболевания в стадии стойкой ремиссии, функциональные изменения в органах и системах, не влияющие на их жизнедеятельность и трудоспособность;

3-я группа – больные хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации и декомпенсации.

Источник

Критерии оценки индивидуального здоровья

В практической медицине для оценки индивидуального здоровья обычно используют понятие нормы. Норма есть биологический оптимум живой системы. Этот интервал имеет подвижные границы, в рамках которых сохраняется оптимальная связь со средой, а также согласованность всех функций организма.

Интересна точка зрения В.М. Дильмана, который считает, что говорить о здоровье организма и о его норме вообще невозможно, так как все индивидуальное развитие является патологией, отклонением от нормы. Норма возникает лишь в 20 лет и длится не более 5 лет, так как в пределах этого периода минимальна частота главных болезней человека. Патологическим индивидуальное развитие является потому, что, наряду с законом сохранения гомеостаза в развивающейся живой системе, должен выполняться и противоположный ей закон отклонения гомеостаза.

Отсюда неизбежны «нормальные» болезни старческого возраста: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет, рак, ожирение и др.

Для оценки индивидуального здоровья существует большое количество инструментальных и лабораторных методов.

Для оценки сердечно-сосудистой системы применяются анализ ЭКГ, УЗИ, пробы с физической нагрузкой. Система дыхания оценивается с помощью различных комплексов дыхательной и газоаналитической аппаратуры (спирограф). Обмен веществ в организме оценивается сложными биохимическими методами, радиоизотопной диагностикой. Система крови оценивается приборами для анализа состава крови. Иммунологические исследования — наиболее трудоемкие — базируются на сложных биохимических, микробиологических и специальных анализах состава и газов крови. Для оценки слуха и зрения используются аудиография и Snellen-карты. В качестве инструмента для оценки психического и социального здоровья используются различные анкеты-опросники.

Субъективные показатели относятся к самооценке человеком своего текущего состояния здоровья. Прежде всего, сюда следует отнести самочувствие как интегральную оценку своего состояния. К субъективным же показателям относят полноценность сна, аппетит, бодрость (или слабость) и др. Субъективные показатели не всегда соответствуют объективному состоянию здоровья человека, человек может иногда себя хорошо чувствовать при уже начинающихся болезненных изменениях. Самочувствие, активность, настроение человека — это своеобразный барометр состояния центральной нервной системы и многих функций внутренних органов. Наличие болезненных ощущений — это сигналы предболезни или болезни (головные боли, общая слабость, головокружение, ощущение сердцебиения, одышка, боли в мышцах и другие признаки).

Объективные показатели здоровья человека выражаются в таких критериях, которые проявляются независимо от воли человека, могут быть определены другим человеком и сравнимы с предыдущим состоянием и с нормативными характеристиками. К объективным показателям относят рост, массу тела, окружности тела и его частей, динамометрию кисти и становую, частоту и ритмичность пульса и дыхания, температуру тела, окраску кожи, характер потоотделения, устойчивость внимания, координацию движений и т. д. Чаще всего для этого используется частота сердечных сокращений на дозированную физическую нагрузку (например, 20 приседаний за 30 секунд или переход из положения лежа на спине в положение стоя).

Длина тела (рост) — важный показатель физического развития человека. Измерение длины тела имеет большое значение для вычисления показателей, характеризующих правильность, пропорциональность телосложения. Рост у мужчин продолжается до 25 лет, у женщин до 21 — 22 лет.

Масса тела — может изменяться в течение дня, поэтому желательно определять ее в одно и то же время. При анализе показателя имеет значение его соответствие «идеальному весу».

Существует несколько способов расчета «идеального веса». Самый распространенный и близкий к истинному определяется путем вычитания из показателей длины тела (в см) условных величин:

при росте меньше 165 см вычитается цифра 100;

при росте 165— 175 см вычитается цифра 105;

при росте свыше 175 см вычитается цифра 110.

В результате получается «идеальный вес» в килограммах.

Превышение идеального веса на 10% говорит об избыточной массе тела, что является фактором риска для развития многих заболеваний. Если вес на 10% и более ниже идеального, говорят о пониженном питании.

Функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Осуществляется измерение параметров и характеристик деятельности двух основных функциональных систем организма в состоянии относительного покоя, и после выполнения какой-либо нагрузки.

А) Пульс — исключительно важный показатель, отражающий деятельность сердечно-сосудистой системы. Частота пульса у здорового, но не тренированного мужчины равна 70 — 75 ударам в минуту, у женщин — 75 — 80 ударам.

У тренированных людей частота пульса в покое реже за счет повышения силы и коэффициента полезной деятельности сердечной мышцы и составляет около 50 ударов в одну минуту.

Во время физической нагрузки частота пульса увеличивается. Здоровому человеку не следует превышать нагрузку, при которой частота пульса больше той, которая рассчитывается по формуле: 220 — возраст человека. Оптимальной нагрузкой является та, при которой частота пульса составляет 65 — 90% от максимально допустимой для данной возрастной группы.

Б) Проба с 20 приседаниями. Проба является стандартизованной нагрузкой, она проста и показательна для определения степени тренированности.

Перед ее выполнением подсчитывается частота пульса в покое. Производятся 20 глубоких приседаний в течение 30 секунд (ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед). Определяется частота пульса сразу после выполнения нагрузки, через одну, две и три минуты после приседаний. Оценивают пробу по проценту учащения пульса по отношению к исходному и по длительности восстановления частоты пульса до исходной величины.

При учащении пульса: на 25% состояние сердечнососудистой системы оценивается как хорошее; на 50 — 75% — удовлетворительное; более чем на 75% — неудовлетворительное.

Восстановление частоты пульса до исходной величины происходит в норме за 1 —3 минуты.

В) Проба с задержкой дыхания. Сначала подсчиты-вается число вдохов за 30 сек. и умножается на 2. В норме в состоянии покоя частота дыхания у взрослого человека от 9 до 12—16 вдохов в одну минуту. При подсчете необходимо стараться дышать в естественном ритме. Затем проводится проба, которая дает представление о состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Необходимо глубоко вдохнуть, задержать дыхание и заметить время в сек. максимально возможной задержки дыхания. После небольшого отдыха провести то же самое, сделав выдох.

Результаты пробы оцениваются по трехбальной шкале.

На вдохе: 39 сек. — неудовлетворительно, 40 — 49 сек. — удовлетворительно, свыше 50 сек. — хорошо.

На выдохе: 34 сек. — неудовлетворительно, 35 — 39 сек. — удовлетворительно; свыше 40 сек. — хорошо.

Как видно из данных, представленных в табл. 3, показатели, определяющие индивидуальное здоровье имеют то преимущество, что значительная часть из них может быть выражена количественно.

Источник