Уровень здоровья сельского населения

Проблема повышения уровня здоровья и качества жизни сельского населения является одной из важнейших задач государства на данный момент. В России с 2006 г. реализуется приоритетный национальный проект, направленный в том числе и на решение данной проблемы. Как показывают современные отечественные исследования, качество здоровья сельского населения достаточно сильно отстает от городского и отличается устойчивой тенденцией к ухудшению. Однако сохранение здоровья людей, проживающих в сельских районах, до сих пор не является предметом специальных исследований, несмотря на то, что в сельской местности по данным последней переписи населения 2002 г. проживает более 38,3 млн граждан, в том числе 22 млн трудоспособных жителей РФ. Многие исследователи признают, что наиболее уязвимой группой населения является сельское, поскольку оно отличается множеством специфических особенностей. Сельская территория является важнейшим ресурсом жизнеобеспечения (производство продовольствия), жизнедеятельности (условия и качество жизни в сельской местности), жизнеустройства (степень освоенности среды обитания) и воспроизводства населения, национальной культуры и менталитета.

В течение последних десятилетий и по сегодняшний день достаточно серьезной остается проблема со здоровьем и системой охраны здоровья сельского населения в связи с существующими демографическими, экономическими, территориальными, культурными, медицинскими и организационно-управленческими условиями жизни в сельской местности. Одним из наиболее важных вопросов, рассматриваемых в отечественной литературе, является организация медицинской помощи сельскому населению. Тем не менее, как отмечают В.Б. Филатов и К.Ю. Лакунин, до сих пор нет четкого юридического определения понятий «сельское здравоохранение» и «сельское учреждение здравоохранения», что порождает проблему трактовок данных понятий и их использования в современном российском законодательстве [6].

Исследования, связанные с различиями в состоянии здоровья сельского населения и городского, начали проводиться с конца XIX века в Западной Европе, и их результаты убедительно свидетельствуют о худших показателях как физического, так и психического здоровья сельского населения [1, 3, 7]. Сложившаяся ситуация может быть объяснена с нескольких позиций.

Во-первых, для сельской местности характерны более сложные и неблагоприятные условия труда и быта по сравнению с городом. Трудовая деятельность на селе часто связана с минимальной защищенностью от воздействия неблагоприятных факторов. В сельских поселениях часто отсутствуют водопровод, канализация, система сбора и удаления мусора.

Во-вторых, в сельской местности осложнен доступ к квалифицированной медицинской помощи в силу географической удаленности и зачастую высокой стоимости медицинских услуг.

В-третьих, сельское население отличается консервативностью взглядов и традиционализмом жизненного уклада, что, в свою очередь, порождает:

– недоверие к официальной медицине, самолечение и обращение к «народным средствам», которым отдается предпочтение;

– некоторые патологические состояния не воспринимаются как болезни, а интерпретируются через призму бытовых представлений;

– стремление скрыть некоторые заболевания, в частности психические болезни, из-за боязни осуждения или непонимания;

– жесткая ориентация на групповые нормы, санкционирующие повреждающее здоровье девиантное поведение (например, алкоголизация).

Важнейшей проблемой сельского здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся странах является доступность медицинской помощи. Во многих странах, где процент сельского населения гораздо выше городского, основные медицинские ресурсы доступны главным образом в больших и малых городах. Основные проблемы, с которыми сталкивается большинство государств, – это нехватка врачей и младших медицинских работников в сельских районах, лекарственных препаратов и медицинского оборудования, трудности с транспортом и средствами связи. Уровень жизни сельского населения во многих странах ниже уровня жизни городского населения, что коррелирует с низкими показателями здоровья и производительности труда на селе.

Наряду с данной тенденцией, критическими являются проблемы народонаселения и состояния окружающей среды. Согласно ряду исследований, около одного миллиарда человек в мире дышат загрязнённым воздухом, страдают от нехватки чистой питьевой воды, не имеют централизованного отвода сточных вод, специально отведенных мест для хранения и утилизации бытовых отходов и т.д. [10]. Большая часть сельского населения уезжает из сельской местности в города. И это не трудовая миграция. Как отмечают эксперты, возможно, скоро все сельское население переедет на постоянное место жительства в города. С точки зрения М.К. Раджакумара, бывшего президента ассоциации семейных врачей (WONCA), для человека сельская местность является более благоприятной средой обитания, в то время как города представляют собой «неестественное» явление. В истории человечества городская среда появилась гораздо позже сельской, что, возможно, объясняет, почему жители городов чувствуют себя как «дома» в сельской местности.

Такой социально-экономический фактор как низкий уровень жизни играет первостепенную роль в оценке жизнедеятельности сельского населения, что определило увеличение внимания к этим вопросам, но не к решению проблем охраны здоровья на селе. Тем не менее медицинские исследования последних лет доказывают, что хорошее здоровье напрямую связано с уровнем жизни, с чувством благополучия, с повышением социального статуса и экономической производительности труда [11].

Низкий уровень здоровья связан не только с низким экономическим положением индивида. В целом рост смертности среди сельского населения носит более негативный характер, чем в городах [5]. Как правило, работники, занятые в сельском хозяйстве, получают гораздо более серьезные и тяжелые производственные заболевания. Более того, среди «болезней» села следует отметить алкоголизм и табакокурение, а также иную, по сравнению с городом, культуру и рацион питания. Изменения в экономике страны негативным образом отражаются на сельском населении, что становится причиной стресса. Однако возможности решения вопросов психического здоровья сельское население не имеет [2].

С другой стороны, четкое представление о поведенческих нормах и распределение социальных ролей в сельских общинах, основанное на давних традициях и конкретных религиозных практиках, определяет самодостаточность, самостоятельность и независимость жителей сельской местности. Приоритет отдается физическому труду, выполнению основных трудовых обязанностей, в то время как здоровью отводится незначительная роль, что во многом объясняется мировоззрением сельского жителя, для которого обращение за медицинской помощью часто воспринимается как крайнее средство.

Изменение уровня здоровья сельского населения в конце XX – начале XXI века имеет ярко выраженную негативную тенденцию, и поэтому проблема охраны и улучшения состояния здоровья сельского населения является приоритетной в сфере социально-экономической политики государства. В рамках данного направления особое значение приобретают медико-демографические показатели здоровья сельского населения, организация медицинской помощи, различные профилактические меры [4].

В исследовании Н.В. Яковлевой здоровьесберегающее поведение через призму социально-психологического подхода рассматривается в трех аспектах: «как акт принятия решения, стадиальный процесс и деятельность» [9]. Изучая здоровьесбережение как акт принятия решения, автор описывает две модели поведения субъекта: во-первых, как результат интеграции индивидуальных когниций субъекта, связанных со здоровьем (воспринимаемый риск, представление о серьезности проблемы, возможные выгоды и препятствия на пути принятия данного образца поведения); во-вторых, как оценка самоэффективности (личная стоимость отказа от неадаптивного поведения). Подобные одномерные паттерны принятия решения в рамках когнитивно ориентированной модели здоровья, по мнению автора, работают при анализе простых форм социального поведения.

Одним из наиболее важных направлений здоровьесбережения является мониторинг здоровья сельского населения. Современные исследования, связанные с изучением и оценкой здоровья, включают два направления. Первое направление – это оценка состояния здоровья населения на основании медико-социальных и демографических показателей рождаемости, заболеваемости, смертности, уровня физического развития и средней продолжительности жизни. Второе направление – самооценка населением своего собственного здоровья и самочувствия, удовлетворенность условиями и качеством жизни, желание вести здоровый образ жизни.

В научной литературе обычно выделяют индивидуальное здоровье человека и общественное (популяционное) здоровье, или здоровье населения. Индивидуальное здоровье измеряется применительно к каждому человеку. Факторы индивидуального здоровья находятся в органической взаимосвязи с причинами, определяющими популяционное здоровье.

Основополагающие факторы, которые непосредственным образом влияют на состояние здоровья человека, – это возраст, условия, уровень и образ жизни, наличие и состав семьи, число детей, уровень образования, наличие работы, уровень благосостояния, жилищные условия, компоненты социального капитала, а именно доверие к властям, плотность членства в общественных организациях, масштабы социальных сетей (общение с родственниками, друзьями, соседями). Здоровье населения рассматривается большинством исследователей как понятие статистическое и достаточно полно характеризуется комплексом демографических показателей, которые находятся в определенной зависимости от условий существования: характера окружающей среды, условий труда, его интенсивности, продолжительности рабочего дня, величины реальной заработной платы, обеспеченности продуктами питания, одеждой и жильем, санитарным состоянием территории, уровнем развития здравоохранения [3, 6, 8].

Природно-климатические факторы, влияющие на здоровье человека и населения, заслуживают отдельного внимания, поскольку на качественное состояние человека они также оказывают большое влияние. Оценка влияния климата на все стороны жизнедеятельности человека (хозяйственную, бытовую, рекреационную) предусматривает выявление качества этого ресурса, его объема и территориальных различий, эффективности воздействия климата на здоровье человека и производство.

Для оценки здоровья населения чаще всего используются медико-социальные показатели: уровень смертности, рождаемости, количество заболеваний, продолжительность жизни; самооценка населением своего самочувствия, удовлетворенность своим состоянием, желание трудиться и, наряду с этим – выполнение правил здорового образа жизни. Важнейшие факторы, влияющие на индивидуальное здоровье и здоровье населения: социально-экономические (уровень доходов, безработица, обеспеченность жильем, организация медицинского обслуживания и многие другие) и экологические (качество воды, химический состав почвы, региональные особенности распространения инфекционных заболеваний и др.).

Одним из главных направлений здоровьесберегающей политики государства в отношении сельского населения является развитие восстановительной медицины. Восстановительная медицина развивается в рамках практической медицины и медицинской науки как новое перспективное направление, сформировавшееся в XXI веке в Российской Федерации. Данное направление решает два основных вопроса – оздоровление лиц из групп риска и реабилитация больных с распространенными заболеваниями. В настоящее время оба эти направления в большей степени реализуются в уже давно функционирующем, эффективном направлении системы оказания санаторно-курортной помощи населению.

Направление, которое считается перспективным для сельского здравоохранения – это развитие системы телемедицины, которая позволяет осуществлять информационно-телекоммуникационную связь и консультативную помощь врачам, работающим в сельской местности. В будущем планируется к внедрению автоматизированная система, благодаря которой сельские жители могут самостоятельно использовать разработанные технологии самооценки состояния и резервов здоровья, технологии выявления лиц из групп риска и рекомендации по здоровьесбережению.

Другим стратегическим вектором развития здоровьесберегательных технологий в сельской местности является создание на базе центральных районных больниц отделений восстановительного лечения и обеспечение их соответствующей техникой и технологиями. В данном случае можно говорить о развитии системы восстановительного лечения после травм, операций, острых состояний, непосредственно после интенсивного лечения. Эффективность подобного направления не вызывает сомнений и оценивается как достаточно высокая.

В рамках развития сельского здравоохранения важной технологией здоровьесбережения является создание автоматизированных средств поддержки в составе автоматизированных рабочих мест профилактической и реабилитационной работы врачей общей практики, работающих на селе, внедрение в практику работы сельских врачей технологий восстановительной медицины.

Страсбургская конференция 1990 г. решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского экономического сообщества (ЕЭС) одобрила создание так называемых «школ здоровья» для реализации, разработанной в середине 1980-х годов новой, более расширенной, модели здоровьесбережения [11]. Школа здоровья – это медицинская профилактическая технология, основанная на совокупности индивидуального и группового воздействия на пациентов и направленная на повышение уровня их знаний, информированности и практических навыков по рациональному лечению того или иного заболевания, повышение приверженности пациентов к лечению для профилактики осложнений заболевания, улучшения прогноза и повышения качества жизни. Традиционно используются термины «Школа артериальной гипертонии», «Школа диабета», «Школа бронхиальной астмы» и другие. Данное направление в рамках формирования государственной политики здоровьесбережения является наиболее актуальным, поскольку задействует как административные ресурсы системы здравоохранения, так и личные ресурсы самого сельского населения для достижения более высокого уровня общественного здоровья.

В целом необходимо отметить, что исследования здоровьесбережения сельского населения на сегодняшний день, несмотря на важность данного направления, носят фрагментарный характер и часто касаются отдельных регионов или обращаются к демографическим и медико-социальным показателям, которые не носят репрезентативного характера в отношении стратегий здоровьесбережения сельского населения.

Рецензенты:

Голуб О.Ю., д.соц.н., профессор, заведующая кафедрой социальных коммуникаций, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» Министерства образования и науки РФ, г. Саратов;

Громов М.С., д.м.н., профессор, ректор Саратовского филиала НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ», г. Саратов.

Источник

Показатели здоровья населения

В настоящее время различают здоровье населения (общественное здоровье) и здоровье индивида (индивидуальное здоровье).

Индивидуальное здоровье — здоровье отдельного человека. Его оценивают по персональному самочувствию, наличию или отсутствию заболеваний, физическому состоянию и т.д.

Групповое здоровье — здоровье отдельных сообществ людей: возрастных, профессиональных и т.д.

Общественное здоровье отражает здоровье индивидуумов, из которых состоит общество, но не является суммой здоровья индивидуумов. Даже ВОЗ до сих пор не предложило краткого и емкого определения общественного здоровья. «Общественное здоровье — такое состояние общества, которое обеспечивает условия для активного продуктивного образа жизни, не стесненного физическими и психическими заболеваниями, т.е. это то, без чего общество не может создавать материальные и духовные ценности, это и есть богатство общества» (Ю.П.Лисицин).

Потенциал общественного здоровья — мера количества и качества здоровья людей и его резервов, накопленных обществом.

Индекс общественного здоровья — соотношение здорового и нездорового образа жизни населения.

Эксперты ВОЗ при выработке стратегии «здоровье для всех в XXI веке» выбрали такие показатели общественного здоровья: % ВВП, идущий на здравоохранение; доступность первичной медико-санитарной помощи; обеспеченность населения безопасным водоснабжением; % лиц, подвергнутых иммунизации от инфекционных болезней; состояние питания детей, в частности, % детей, родившихся с низкой массой тела (

Показатели естественного движения населения.Рождаемость и смертность населения исчисляется на основе регистрации каждого случая рождения и смерти в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Рождение и смерть регистрируются на специальных бланках «Акт о рождении», «Акт о смерти», которые, в свою очередь, составляются на основании «Справки о рождении» и «Врачебном свидетельстве о смерти».

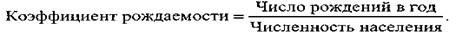

Показатель (коэффициент) рождаемости — число рождений в год, приходящихся на 1000 чел.:

Средний показатель рождаемости — 20-30 детей на 1000 чел.

Показатель (коэффициент) общей смертности — число умерших в год на 1000 чел.:

Средний показатель смертности 13. 16 умерших на 1000 чел. Если смертность в старческом возрасте является следствием физиологического процесса старения, то смертность детей есть явление патологическое.

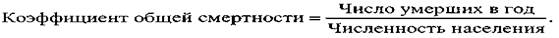

Детская смертность является показателем социального неблагополучия, неблагополучия здоровья населения.

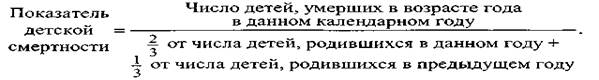

Уровни детской смертности в течение 1-го года жизни также неравномерны: наиболее высокая смертность приходится на 1-й месяц жизни, а в 1-м месяце — на 1-ю неделю.

Особое внимание уделяется следующим показателям детской смертности (на 1000 чел.):

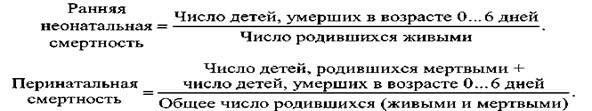

Термин «перинатальная смертность» означает смертность вокруг родов. Различают антанатальную смертность (до родов), интранатальную смертность (в родах), постнатальную смертность (после родов), неонатальную (в течение 1-го месяца жизни) и раннюю неонатальную (в течение 1-й недели жизни) смертности. Антанатальная и интранатальная смертности составляют мертворождаемость.

Основными причинами перинатальной смертности являются родовые травмы, врожденная аномалия развития, асфиксия и т.д. На уровень перинатальной смертности влияют следующие факторы: социально-биологические (возраст матери, ее состояние во время беременности, наличие абортов в анамнезе, число предыдущих родов и т.д.), социально-экономические (условия труда беременной, материальное положение, семейное положение, уровень и качество медицинской помощи беременным и новорожденным).

На показатели детской смертности, как показали исследования, влияют следующие группы факторов: социально-экономические и определяемый ими образ жизни, политика в области здравоохранения, охрана здоровья женщин и детей, специфические методы борьбы с детской смертностью, следующие из ее медико-социальных причин.

Младенческая смертность является важнейшим показателем здоровья населения (смертность детей в возрасте до 1 года, рассчитываемая на 1000 рожденных живыми в течение одного года). Она определяет большую половину детской смертности, влияет на все демографические показатели. Низкий показатель младенческой смертности составляет 5. 15 детей на 1000 чел. населения, средний — 16. 30, высокий — 30. 60 и более.

Естественный прирост населения — разность между рождаемостью и смертностью населения из расчета на 1000 чел. населения. В настоящее время в странах Европы наблюдается снижение естественного прироста населения за счет снижения рождаемости.

Средняя продолжительность предстоящей жизни — число лет, которое в среднем предстоит прожить данному поколению родившихся или числу сверстников определенного возраста, если предположить, что на всем протяжении их жизни смертность будет такой же, как в год исчисления. Как следует из определения, этот показатель рассчитывается по данным возрастной смертности с применением специальных таблиц смертности и статистических методик исчисления. В настоящее время высоким показателем считается 65. 75 лет и более, средним 50. 65 лет и низким 40. 50 лет.

Показателем постарения населения является доля лиц 60 лет и старше. Высоким постарением населения считается, если такая возрастная категория составляет 20% населения и более, умеренным постарением — 5. 10%, низким — 3. 5%.

Показатели механического движения населения.Механическое движение населения — передвижение (миграция) отдельных групп людей из одного района в другой или за пределы страны. К сожалению, за последние годы в пределах отечества вследствие социально-экономической нестабильности, межнациональных конфликтов миграционные процессы приняли стихийный характер, стали все более распространенными. Механическое движение населения оказывает большое влияние на санитарное состояние общества. Вследствие передвижения значительных масс людей создается возможность распространения инфекций. Мигранты являются одним из основных объектов социальной работы.

Показатели заболеваемости.Различают собственно заболеваемость — вновь возникшее заболевание в данном году и распространенность заболевания (болезненность) — заболевания, вновь возникшие в данном году и перешедшие из предыдущего года на данный момент. Виды заболеваемости следующие: общая заболеваемость, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, инфекционная заболеваемость и т.д. Заболеваемость населения показывает уровень, частоту, распространенность всех болезней вместе взятых и каждой в отдельности среди населения в целом и его отдельных группах по возрасту, полу, профессии и т.д.

Показатели заболеваемости определяются соответствующей цифрой на 1000, 10000 или 100 000 чел. населения.

Заболеваемость имеет важнейшее значение в изучении состояния здоровья населения. Заболеваемость изучается на основании анализа медицинской документации амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений: листков нетрудоспособности; карт больных, выбывших из стационара; статистических талонов для регистрации уточненных диагнозов; экстренных извещений об инфекционных заболеваниях; свидетельств о смерти и т. д. Изучение заболеваемости включает в себя также количественную (уровень заболеваемости), качественную (структуру заболеваемости) и индивидуальную (кратность перенесенных за год заболеваний) оценку. Существуют методы изучения заболеваемости по данным обращаемости, по данным медицинских осмотров и причинам смерти.

В настоящее время происходит преобразование структуры смертности и заболеваемости: если в прошлом наиболее распространенными заболеваниями были инфекционные (именно они составляли главную причину смертности населения), то сейчас преобладают неинфекционные, т.е. хронически протекающие заболевания — сердечно-сосудистые, онкологические, травмы, нейропсихические, эндокринные заболевания. Это связано с достижениями медицины в борьбе с массовыми инфекционными заболеваниями: вакцинацией, мерами по охране труда и внешней среды (ликвидация природных очагов малярии, чумы и т.д.), санитарным просвещением и т.д.

На первом месте по причинам смерти стоят сердечно-сосудистые заболевания, затем онкологические заболевания, и, наконец, травмы. В нашей стране сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин инвалидности.

Изменению характера заболеваемости способствует быстрое изменение образа жизни, приводящее к нарушению адаптации человека в окружающей среде. Возникла теория болезней цивилизации. Хронические неэпидемические болезни возникают потому, что цивилизация (в частности, урбанизация) приводит к бурному нарастанию темпов жизни, вырывает человека из привычных для него условий жизни, к которым он приспосабливался в течение многих поколений, и человек остается беззащитным перед темпами и ритмами современной жизни. В результате биологические ритмы человека, его способности к адаптации перестают соответствовать ритмам социальным, т.е. современные заболевания, например сердечно-сосудистые, сторонники теории болезней цивилизации рассматривают как выражение неприспособленности к среде существования. Одна из важнейших задач социального работника — совершенствование медико-социальной адаптации, иными словами, косвенным образом деятельность социальных работников способствует снижению заболеваемости хроническими неэпидемическими заболеваниями.

Показатели инвалидности.Инвалидность — нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, врожденными дефектами, последствиями травм, приводящих к ограничению жизнедеятельности. Показатели инвалидности выявляются путем регистрации данных медико-социальной экспертизы.

Показатели физического развития.Физическое развитие — показатель роста и формирования организма — зависит не только от наследственности, но и от социальных условий. Физическое развитие обследуемых выявляется путем антропометрических и физиометрических измерений роста, массы тела, окружности грудной клетки, мышечной силы, отложений жира, уровня артериального давления, жизненной емкости легких. На основании полученных данных устанавливают стандарты физического развития для каждой возрастно-половой группы. Стандарты служат для индивидуальной оценки физического развития, которая проводится на медицинских осмотрах.

Уровень физического развития тесно связан с климатогеографическими условиями и различными этническими группами, для чего создаются местные стандарты. Массовые из года в год повторяющиеся медицинские наблюдения позволяют судить об изменениях физического развития, а следовательно, и об изменениях здоровья населения.

Ускоренные темпы физического развития называются акселерацией. Акселерация наблюдается уже в период внутриутробного развития плода. В дальнейшем продолжается ускорение темпов роста массы тела, раннее половое созревание, раннее окостенение скелета. Акселерация накладывает свой отпечаток на развитие организма более старшего возраста, на проявление заболеваний в старшем возрасте. Есть предположение, что акселерация способствует вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и т.д.

Источник