Сохранение и укрепление здоровья подростков в аспекте требований ФГОС

статья по физкультуре

Повышение качества знаний и воспитанности зависит, прежде всего, от здоровья детей. И хотя образовательная функция школы по-прежнему остаётся ведущим аспектом её деятельности, важным фактором в оценке степени и качества обученности становится состояние здоровья детей.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| sohranenie_i_ukreplenie_zdorovya_podrostkovtv_aspekte_fgos.docx | 19.42 КБ |

Предварительный просмотр:

Смотрова И.Б., учитель физической культуры

ГБОУ СОШ №658 Кировского района

Сохранение и укрепление здоровья подростков в аспекте требований ФГОС ( из опыта работы учителя физической культуры)

«Забота о здоровье – это важнейший труд педагога.

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…»

Повышение качества знаний и воспитанности зависит, прежде всего, от здоровья детей. И хотя образовательная функция школы по-прежнему остаётся ведущим аспектом её деятельности, важным фактором в оценке степени и качества обученности становится состояние здоровья детей. Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с обучением в школе. По данным Института возрастной физиологии РАО, за период обучения в школе у детей в 5 раз возрастает частота нарушений зрения и осанки, в 4 раза – психоневрологических отклонений, в 3 раза – патология органов пищеварения. По данным Минздрава России, только 5% выпускников школ являются сегодня практически здоровыми. Учитывая тревожную тенденцию снижения качества здоровья обучающихся, проблема сохранения и укрепления здоровья детей в школе в настоящее время приобрела острую актуальность. Учитывая тревожную тенденцию снижения качества здоровья обучающихся, проблема сохранения и укрепления здоровья детей в школе в настоящее время приобрела острую актуальность.

Успешная учебная деятельность и состояние здоровья детей не могут сегодня рассматриваться изолированно друг от друга. Они взаимосвязаны и требуют к себе пристального внимания. Чем лучше здоровье ребёнка, тем больше у него возможностей показать высокие результаты обучения.

Поэтому главная задача школы – заложить основы, которые в дальнейшем способствовали бы укреплению и сохранению здоровья, совершенствовали бы физические способности детей. Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся. Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся.

В соответствии с требованиями ФГОС была разработана Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся — это комплексная программа формирования представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Подростковый возраст — это время больших возможностей для формирования здорового образа жизни, но это время большого риска для здоровья. Физические и половые изменения в организме подростков опережают их психоэмоциональное и социальное развитие, поэтому в данном периоде жизни легко создаются отрицательные модели поведения.

Во многом здоровье молодых людей определяется той же совокупностью фактов, что и здоровье детей и взрослых: правильным питанием, надлежащей личной гигиеной, соответствующими социальными связями, благоприятным окружением, доступностью основных услуг здравоохранения. Очень важно в подростковом возрасте первоначально сформировать потребность быть здоровым и на этой основе прививать соответствующие стереотипы поведения, навыки здорового образа жизни. На сегодняшний день у подростков, как и у населения в целом, преобладает пренебрежительное, безответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Низок уровень восприятия проблем здоровья как личностно значимых, учащиеся школ не представляют проблему распространения наркомании и ВИЧ-инфекции как социально опасную проблему для жизни общества, недооценивают роль здоровья населения для социально-экономического развития страны и для выживания нации. Проблема формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, является наиболее актуальной на сегодняшний день. Данная тема определяет не только состояние и проблемы здоровья наших детей, но и здоровье, благополучие будущих поколений. В связи с этим возрастает роль общеобразовательной школы, призванной обеспечить формирование физически и духовно здоровой личности, способной не только адаптироваться к сложным социально-экономическим условиям жизни общества, но и способной к творческому саморазвитию и творческому преобразованию окружающего мира, к формированию своего образа жизни. Поэтому, необходимо сформировать у подростков ценностное отношение к здоровью. Так как сегодняшние подростки — это будущее взрослое население нашей страны, а здоровое население — это залог успеха и процветания нации, поэтому здоровью подростков необходимо уделить пристальное внимание.

Я, как учитель физической культуры, в процессе образовательной деятельности использую элементы здоровьесберегающих технологий, что способствует воспитанию интереса подростка к процессу обучения, повышает познавательную активность и, самое главное, улучшает эмоциональное самочувствие и здоровье детей. Активно использую проектную деятельность подростков. У учащихся при разработке собственного проекта закладываются основы знаний и умений применения разнообразных методик поддержания здоровья и физического совершенствования. И если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если школа станет «школой здоровья», а сохранение и укрепление здоровья учащихся приоритетной функцией образовательного учреждения, то будущие поколения будут более здоровы и развиты личностно, интеллектуально, духовно и физически.

Источник

Развитие подростков. Введение

Развитие

Общие закономерности роста и развития подростков

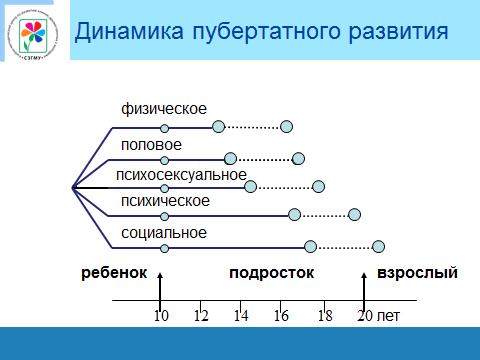

Переход из детского возраста в подростковый сопровождается активизацией роста и взаимосвязанных процессов развития (физического, полового, психосексуального и психосоциального). В пубертатном периоде происходят бурный рост тела и конечностей, развитие половых желез, а вслед за этим — и вторичных половых признаков, что сопровождается изменением строения тела и внутренних органов. К 15-16 годам подростки уже имеют тело практически взрослого человека. Это совпадает с завершением физического и полового созревания, а также становлением сексуальности. Созревание тела служит важной предпосылкой психического и психосексуального развития. В свою очередь, все эти процессы обеспечивают социализацию и формирование личности молодого человека, включая формирование ответственного отношения к своему здоровью.

Однако уровень психосоциальной зрелости в этом возрасте еще далек от совершенства. Образно подростка можно представлять как человека, имеющего тело взрослого, но голову ребенка. Эти особенности помогают понять специфику поведения подростка, в том числе и его рискованных для здоровья форм.

Биологический и календарный возраст

Важная особенность пубертатного периода – возникновение у части подростков несоответствия между биологическим и календарным возрастом. Это обусловлено различием в темпах полового созревания у разных подростков. Например, при календарном возрасте 14 лет часть подростков будет иметь реальный биологический возраст (физиологическую зрелость), соответствующий 10 годам, часть – 14 годам, а часть – 16–18 годам. При несоответствии биологического возраста календарному подростки испытывают физические, психологические и социальные проблемы. Еще одна важная особенность пубертатного периода, оказывающая существенное влияние на поведение подростка, это то, что характер функционирования центральной нервной системы в большей степени определяется уровнем половой зрелости, чем календарным возрастом. Эндокринные изменения, связанные с половым созреванием, оказывают значительное влияние на организацию деятельности мозга. Повышается активность гипоталамуса и нарушается баланс корково-подкоркового взаимодействия. На этапе бурного полового созревания (13–14 лет) выявляются отрицательные отклонения в функциональной организации мозга. Интеллектуальные способности подростков могут временно снижаться – они начинают хуже учиться. В некоторых старших классах на фоне снижения интереса к учебе может появиться, так называемая, тотальная влюбленность.

Все виды развития подростков взаимосвязаны и взаимообусловлены. Ориентироваться в закономерностях перехода от детства к взрослости помогут эти данные.

Развитие в раннем подростковом возрасте (10–13 лет)

Физическое

Пубертатный скачок роста (существенная прибавка длины и массы тела).

Половое

Начало формирования вторичных половых признаков (рост молочных желез у девочек, яичек и полового члена у мальчиков, специфическое для данного пола оволосение).

Психосексуальное

Платоническое либидо (детская влюбленность).

Психическое

Переход от конкретного к абстрактному мышлению. Фантазии, эгоцентризм, эмоциональная лабильность. Временное ухудшение психофизиологических функций со снижением способности к учебе.

Социальное

Приобретение самостоятельности. Начало отделения от семьи и возрастание роли сверстников. Начало конфликтов с родителями. Попытки рискованного поведения (проба алкоголя, курения, наркотиков). Ранняя стадия формирования морали.

Развитие в среднем подростковом возрасте (13–17 лет)

Физическое

Продолжение увеличения длины и массы тела. Формирование пропорций тела, свойственных данному полу. Преходящие диспропорции тела.

Половое

Появление месячных в среднем в 13,5 лет, поллюций – в 14 лет.

Достижение зрелости репродуктивной системы – в 15-17 лет.

Психосексуальное

Эротическое либидо (эротическое влечение). Первый опыт сексуальных отношений.

Психическое

Развитие абстрактного мышления. Способность предвидеть будущее. Переживание изменений своего тела. Высокая тревожность, возможно развитие депрессии

Социальное

Ролевое экспериментирование, рискованное поведение. Интенсивное общение со сверстниками и эмоциональное отделение от родителей. Обострение конфликтов с родителями. Размышления о будущей деятельности, профессии.

Развитие в старшем подростковом возрасте (17– 19 лет)

Физическое

Достижение пределов роста и физиологической зрелости.

Половое

Достижение зрелости половой и репродуктивной системы.

Психосексуальное

Сексуальное либидо (сексуальное влечение и сексуальные отношения).

Психическое

Логическое мышление полностью сформировано. Возросший эмоциональный контроль.

Социальное

Отделение от семьи. Преодоление кризиса идентичности. Созревание морали.

Физическое, половое и психосексуальное развитие подростка оказывает огромное влияние на его социальное и личностное развитие. Ускоренное прохождение пубертатного периода современными подростками рождает определенные противоречия между физической биологической и социальной зрелостью. Например, ранее, в 30–40-е годы ХХ века, наступление половой зрелости совпадало с началом трудовой деятельности и самостоятельной жизни, а на сегодняшний день уже полностью физически и психически сформировавшиеся 17–18-летние юноши и девушки в социальном плане все еще остаются на положении детей.

Разрыв между ранним окончанием пубертатного периода и запоздалым психосоциальным развитием создает условия для появления психосоциальной дезадаптации. Подростку хочется вести себя по взрослому, но это ему запрещено. Если подобные устремления подавляются, то они трансформируются в психосоматические расстройства, а если реализуются, то становятся поведением высокой степени риска.

Источник

Физическое развитие и здоровье подростка

Изменения в организме подростка. Акселерация

В 9 — 10 лет у девочек и в 11 — 12 лет у мальчиков начинается новый и ответственный период жизни — подростковый возраст.

Отрочество. Бурный, неудержимый рост и развитие, совершенствование физических и умственных способностей, формирование воли, характера, мировоззрения происходят за относительно короткое время (около трех лет) и завершаются в юности. Подростковый и юношеский возраст объединяют иногда одним названием — период полового созревания. Он заканчивается у юношей к 18 — 19, у девушек — к 16 — 17 годам. К этому времени полностью формируются пропорции тела, завершается рост и окостенение скелета. За период полового созревания у юношей вес тела увеличивается в среднем на 34 кг, рост — на 35 см, окружность груди на 25 см; у девушек соответственно на 25 кг, на 28 см и на 18 см. Эти изменения связаны с напряженной деятельностью систем и органов, регулирующих процессы роста и обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма. В то же время сами регулирующие системы (прежде всего нервная и эндокринная) продолжают собственное развитие и формирование.

Созревание организма — процесс не простой, не всегда проходит гладко. Вот почему подростки требуют пристальное (но не назойливого) внимания родителей, постоянного контроля, а иногда, если не «срабатывают» отдельные звенья сложной цепи развития и формирования организма, и прямого вмешательства врача. В возрасте физическое развитие мальчиков и девочек примерно одинаково, но в 11 лет девочки опережают своих сверстников по росту (на 1,6 см) и весу (на 1,7 кг) . В 12 лет девочки опережают мальчиков по всем показателям: по длине тела (на 3,1 см), весу (на 2,9 кг), окружности и экскурсии грудной клетки (на 4,5 и 0,7 см). В 13 лет эта разница еще увеличивается.

Однако в 14 лет все показатели физического развития становятся выше у мальчиков. Эти различия связаны с тем, что девочки на 2 года раньше мальчиков вступают в отроческий возраст, у них раньше наступает так называемый пубертатный «скачок роста», т. е. значительное ускорение роста и веса, У девочек он наблюдается в возрасте от 10,5 до 13 лет, у мальчиков — от 12,5 до 15. Пубертатный «скачок роста» предваряет наступление полового созревания. Происходит развитие и повышение деятельности желез внутренней секреции, половых органов. Половое созревание наступает у девочек в 12,5 — 13 лет, у мальчиков — в 14 — 15 лет. В этом возрасте у девочек начинаются менструации, у мальчиков появляются поллюции.

У подростков завершается анатомическое развитие нервной системы. К 13 — 14 годам заканчивается формирование двигательного анализатора, что имеет огромное значение для формирования выносливости, ловкости, необходимых в трудовой деятельности.

Вызванный эндокринной стимуляцией рост скелетной мускулатуры существенно отражается на мышечной силе. Так, если в 10 лет мальчики сжимают кистевой динамометр с силой 16 кг, то в 15 лет этот показатель равен 35 кг; у девочек сила кисти руки увеличивается за этот же период в среднем с 12,5 до 28 кг. Следует отметить, что у девушек мышечная сила достигает своего максимального развития к 15 годам. Характерная для подростков угловатость, неуклюжесть и неловкость (что объясняется более быстрым ростом костей и мышц в длину и временным отставанием их развития в толщину) проходят у юношей после 15 лет, у девушек — несколько раньше.

У подростков быстро растет сердце. Пожалуй, ни к одной системе организма в подростковом и юношеском возрасте не предъявляется таких высоких требований, как к сердечнососудистой. Вес сердца с 10 до 16 лет удваивается, а объем увеличивается примерно в 2,4 раза. Изменяется и сердечная мышца (миокард), становится мощнее, способна выбрасывать в сосуды при сокращении большее количество крови. В возрасте от 9 до 17 лет ударный объем сердца, т. е. количество крови, выбрасываемое сердцем за одно сокращение, возрастает у мальчиков с 37 до 70 мл, а у девочек — с 35 до 60 мл. Частота сердечных сокращений в покое постепенно снижается. В 15 лет пульс у мальчиков равен 70, а у девочек — 72 уд/мин, к 18 годам уменьшается соответственно до 62 и 70 уд/мин, т. е. становится таким же, как у взрослых. Однако снижение частоты сердцебиений происходит неравномерно, и связано это с темпами роста и полового созревания.

Например, в одном и том же возрасте (15 лет) у быстро развивающихся девочек сердечно-сосудистая система работает приблизительно так же, как и у взрослых женщин, а у их сверстниц, отстающих в росте и развитии, характер работы сердца почти такой же, как у младших школьниц. То же наблюдается и у мальчиков. Следовательно, первая особенность системы кровообращения подростка — ее тесная связь с темпами роста и созревания всего организма.

Надо отметить, что в стремительно растущем организме развитие сердечнососудистой системы не всегда успевает за общими темпами развития, а увеличение массы сердца иногда отстает от увеличения массы всего тела. Вот почему иногда у рослых юношей и девушек появляются жалобы на слабость, легкую утомляемость, особенно при физических нагрузках, отмечается склонность к обморокам при перегревании или резком изменении положения тела. При появлении симптомов сердечной слабости, связанных с несоответствием роста и увеличения размеров сердца, некоторые родители расценивают их как проявление болезни сердца, стараются перевести сына или дочь на максимально щадящий режим, ограждают от всякого рода физических нагрузок. Это большая ошибка. Единственным лекарством, способным привести в соответствие возможности системы кровообращения и возросшие потребности организма подростка, служат систематические физические упражнения, спорт, трудовая деятельность. К сожалению, сейчас у большинства современных детей, подростков, юношей (да и взрослых) основной бедой стала недогрузка мускулатуры, малоподвижность.

Часто юноши и девушки, стесняясь своей слабости и неловкости, совсем перестают заниматься физической культурой. В результате формируется так называемое капельное сердце, которое, если подросток не начнет вовремя заниматься физкультурой, не увеличится и в дальнейшем.

В развивающейся системе кровообращения часто встречается и несоответствие между просветом сосудов, по которым кровь выбрасывается из сердца, и возросшей емкостью сердца. В связи с этим увеличивается артериальное давление. Так, если у мальчиков и у девочек 10 лет артериальное давление равно 95/55, то к 17 годам оно повышается до 120/65 у юношей и до 115/60 у девушек.

Третьей особенностью работы сердечнососудистой системы у подростков является временное нарушение ее нервной регуляции. Это связано с перестройкой деятельности эндокринной и нервной систем и выражается расстройством ритма сердца, повышением или снижением частоты сердцебиений. У юношей и девушек, развивающихся гармонично, такие расстройства не длительны и быстро проходят без всякого лечения. Но, несмотря на это, любое отклонение в деятельности сердца, особенно изменения величин кровяного давления, не должны ускользать от внимания родителей. Ведь чаще всего они возникают у ослабленных детей, страдающих хроническими заболеваниями носоглотки (тонзиллитом, гайморитом, фарингитом) и полости рта (особенно кариесом зубов). А эти болезни совсем не безобидны и в дальнейшем оказывают воздействие в первую очередь на сердечно-сосудистую систему.

Родители должны также знать, что большая умственная нагрузка в сочетании с малоподвижным образом жизни ведет к нарушению регуляции тонуса кровеносных сосудов, что вызывает гипотонические и гипертонические состояния, которые в дальнейшем развиваются в гипотонию или гипертонию. Предупредить столь неблагоприятный исход можно разумным распорядком дня, четким режимом труда и отдыха, а главное — систематическими занятиями физической культурой и спортом.

На международном конгрессе по школьной гигиене было установлено, что суммарная дневная учебная нагрузка школьников не должна превышать 7 — 8 часов (при шестидневной рабочей неделе это даже выше трудовой нагрузки взрослых). Однако практическая загрузка учащихся в течение рабочего дня значительно выше, особенно в старших классах. Что касается младших школьников, то для них часовой рабочий день слишком большая нагрузка.

По подсчетам ученых, школьники 18 часов в сутки находятся в состоянии полной или относительной неподвижности, т. е. сидят или лежат. Следовательно, на активную мышечную деятельность, в том числе и на игры, занятия физической культурой, остается лишь 6 часов в сутки. Но и эти 6 часов (при их максимальном и рациональном использовании) могут принести большую пользу здоровью.

Однако, по данным исследований, проведенных в разных районах Москвы, 51% подростков вообще не бывают на свежем воздухе после возвращения из школы; перерыв между классными и домашними занятиями более чем у трети ребят не превышает 1,5 часа. Понятно, что в этом случае школьники приступают к работе не отдохнув, и работоспособность у них резко понижена. По тем же данным, 28,4 процента учащихся тратят на приготовление уроков более 3 часов, 12,8 процента — более 4 часов, а 4,4 процента — даже более 5 часов. Причем 73,7 процента школьников не устраивают никаких перерывов для отдыха, т. е. сидят за письменным столом непрерывно по 3 — 5 часов.

Что же делают старшеклассники в оставшееся время? Оказывается, далеко не все из них проводят его в движении. Чаще после длинного и утомительного рабочего дня подростки располагаются в удобных креслах и смотрят телевизионные передачи. Причем 37,3 процента из них ежедневно проводят у телевизора 1,5 часа, 19,4 процента — 2 часа, 7,2 процента — более 3 часов. Нетрудно подсчитать, что при таком режиме у ребят не остается времени на занятия спортом, физической культурой, а обязательные по программе уроки физкультуры лишь незначительно компенсируют гиподинамию.

Один из узловых вопросов современного поколения — ускорение роста и развития детей и подростков, т. е. проблема акселерации. Термин «акселерация», обозначающий ускорение роста и развития детей и подростков но сравнению с предыдущими поколениями, относительно недавно — меньше десяти лет назад — «шагнул» из специальных книг и журналов на страницы популярных изданий.

По современным представлениям, растущий организм — сложная саморегулирующаяся система, развитие которой определено заложенной в ней генетической программой. Рост каждого ребенка, анатомические и физиологические особенности всего организма, отдельных органов и систем, порядок и темпы их созревания, индивидуальные свойства, приспособительные возможности на всех этапах жизни определяются наследственной конституцией ребенка.

Акселерация роста и развития наиболее показательна в подростковом возрасте. Современные московские мальчики 14 лет «подросли» по сравнению со сверстниками годов со 146,4 до 162,6 см, т. е. на 16,2 см, их вес увеличился с 34,3 до 51,2 кг, у девочек соответственно со 146,7 до 160,9 см и с 39 до 51,3 кг. У подростков сдвинулось на более ранний возраст и половое созревание.

Причем на сроки полового созревания существенно не влияют ни расовые особенности, ни климат, ни географическая зона проживания. Широко распространенное мнение о более раннем половом созревании южных народов, которое встречается иногда даже в медицинской литературе, на самом деле неподтвердившаяся гипотеза. Существенное значение в этом плане имеют социально-экономические условия и характер питания.

Акселерация создает целый ряд проблем в воспитании, особенно подростков и юношей. Если в 30 — годы достижение половой зрелости совпадало с началом трудовой деятельности, то сейчас ситуация значительно изменилась: уже вполне сформировавшиеся в физическом и нервно-психическом отношении юноши и девушки очень долго оказываются на положении детей. Появились противоречия между ускоренным физическим созреванием и относительно запоздалой социальной зрелостью. Профессиональная деятельность требует дополнительной подготовки в ПТУ, техникуме, вузе, что еще дальше отодвигает сроки самостоятельности. «Ножницы» между ускорением физического созревания и задержкой социальной зрелости увеличиваются и в связи с недостатками семейного воспитания, когда дети и подростки излишне опекаются, растут в атмосфере исключительности и часто не выполняют никаких домашних обязанностей, не испытывают чувства ответственности за свои поступки. Такое положение усугубляется существующей (особенно в городах) демографической ситуацией — преобладанием одно- или двухдетной семьи.

С акселерацией связывают и определенный «конфликт поколений», когда современные родители не хотят, а порой и не могут понять своих выросших детей. Подростков же раздражает мелочная опека родителей; они считают, что с ними обращаются как с маленькими, их не понимают, ущемляют их достоинство. Со свойственным юности максимализмом они утверждают, что интеллектуальный мир взрослых весьма скуден и поэтому ни о чем серьезном с ними нельзя разговаривать. Однако «интеллектуализм» современного подростка, большой объем усвоенных им знаний нередко достигается ценою полного освобождения его от трудовых обязанностей в семье и в процессе школьной учебы. А между тем проблема трудового воспитания органически связана с формированием социальной зрелости подростка, далеко не синхронной с ускорением физического развития и насыщением информацией. И здесь на первое место выступает трудовое воспитание, способствующее формированию уважительного отношения к материальным ценностям, к труду, воспитанию чувства долга и ответственности перед собой и окружающими.

При тренировке подростков-акселератов, даже если они достаточно способны и «идеально» подходят к избранному виду спорта, возникают определенные проблемы. Крупные, рано развитые, они способны на занятиях выполнять большой объем физических нагрузок. Но хотя по росту и весу они не уступают взрослым, степень развития всех систем организма еще не «дотянула» до взрослого уровня: нервная, эндокринная, сердечнососудистая, дыхательная и мышечная системы находятся еще в стадии формирования. Почти нет функциональных резервов, так как процессы роста и созревания сами требуют значительного напряжения всех систем, больших затрат энергии. И «легкость», с которой юные справляются с большими нагрузками, может обходиться слишком дорого. Переоценка физических возможностей подростков ведет к перетренировке, нарушению здоровья.

Статья предоставлена сайтом для детей и родителей «Здоровый образ жизни»

Источник