Ухудшение здоровья населения угроза национальной безопасности

В условиях кризиса и нестабильности в обществе объективно становится необходимым обращение к проблеме социальной устойчивости территорий. Это обуславливается рядом обстоятельств. Во-первых, в современных условиях при рассмотрении проблем социальной устойчивости и стабильности доминирующая роль принадлежит не только экономическим факторам. Становится все более очевидным, что экономическое развитие общества само по себе не способно в полной мере решать экологические, культурные и социальные проблемы. Закономерно появляется необходимость разработки новых критериев развития современного общества, связанных, в первую очередь, с самим человеком, его умением создавать новые знания и обладать информацией, его действиями в инновационной обстановке. Во-вторых, появление и распространение проблем, ставших причиной социальной дестабилизации и неуверенности в завтрашнем дне для значительной части населения. В-третьих, все большее расслоение общества на бедных и богатых, рост безработицы, увеличение бедных слоев населения. Активизируются факторы социальной дезорганизации: преступность, алкоголизм, наркомания, проституция, что приводит к снижению уровня социальной устойчивости и увеличению уровня социальной напряженности в обществе [1, 2].

Важно подчеркнуть, что социальная устойчивость зависит от уровня социальной напряженности, которая либо снижает уровень стабильности, либо его повышает. При этом к числу основных характеристик социальной устойчивости относят продолжительность и качество жизни. Высокая продолжительность жизни и ее качество свидетельствуют об устойчивом уровне социальной стабильности, низкая – об опасном состоянии социальной напряженности. Социальная напряженность проявляется в ряде наиболее значимых симптомов (существенный рост недовольства среди населения, недоверия к властям, конфликтность в обществе, тревожность, стрессогенность отношений) и определяется влиянием техногенных, природных и социальных факторов.

Поэтому в современных условиях оптимальной является политика обеспечения социальной устойчивости, ориентированная на достижение достойного качества жизни, открывающая широкие возможности для сохранения устойчивого существования и функционирования социальных субъектов, удовлетворения и реализации необходимых потребностей и интересов, усиления способности государства к эффективному предотвращению или устранению социальных рисков и угроз [8]. Социальная устойчивость территориальных образований является одной из актуальных проблем современного российского общества. От состояния социальной устойчивости зависит целостность и стабильность функционирования и развития социума в целом, обеспечение защиты от угроз жизненно важных интересов личности и общества. Поэтому в условиях социальной неустойчивости приоритетным направлением в деятельности государства должно стать элиминирование угроз и рисков устойчивости различного характера [10].

Основным показателем, характеризующим уровень благосостояния и качество жизни населения в регионе, является доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. По данным официальной государственной статистики, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России на протяжении периода с 2000 по 2012 гг. существенно уменьшилось: в 2000 г. – 29 % населения жили за чертой бедности, в 2005 г. – 17,8 %, 2012 г. – 10,7 % бедных [7]. В 2012 г. отмечается самое меньшее количество населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума по сравнению с прошлыми годами. Начиная с 2013 г. наблюдается постепенное увеличение доли бедного населения. В 2013 г. этот показатель составил 10,8 %, 2014 г. – 11,2 %, 2015 г. – 13,3 %. Если сравнить показатели численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума за 2013-2015 гг., то обнаруживается, что в 2013 г. 10,8 % или 15,5 млн чел. населения жили за чертой бедности. В 2014 г. численность бедного населения возросла до 11,2 % (16,1 млн чел.), 2015 г. этот показатель составил 13,3 % (19,25 млн чел.) [7]. За последние три года, с 2013 по 2015 гг., наблюдается негативная динамика роста и распространения бедности в Российской Федерации [3, 4, 5].

В настоящее время повсеместное повышение потребительских цен на продукты питания также не способствует улучшению качества жизни населения. Цены на продукты питания в России за 2014 г. выросли на 16,7 %. Для сравнения, в странах Евросоюза они снизились в среднем на 1 %. Потребительские цены на продукты питания в России в целом за 2015 г. повысились на 14,3 %, в среднем по странам ЕС – на 0,3 %. При этом наибольший прирост потребительских цен в России отмечался на овощи, фрукты, рыбу и морепродукты, хлебобулочные изделия и крупы, молочные продукты,

яйца, сыры.

В целом по субъектам Российской Федерации в период с 2000 г. по 2012 г. наблюдалась также благоприятная тенденция в сторону уменьшения доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Но данный показатель кардинально отличается в разрезе субъектов Российской Федерации. Исследуя уровень бедности в разрезе регионов, необходимо отметить, что в целом за последние три года наблюдается увеличение бедного населения. Одними из самых благополучных субъектов Российской федерации с наименьшим количеством бедного населения в этот период являлись: Республика Татарстан в 2015 г. – 7,6 % (2014 г. – 7,0 %; 2013 г. – 7,2 %); Ямало-Ненецкий автономный округ – 8,2 % (6,9 % и 6,6 % соответственно); Белгородская область – 8,6 % (7,5 % и 7,4 %); Московская область – 8,6 % (7,5 % и 7,4 %);

г. Санкт-Петербург – 8,1 % (8,3 % и 8,0 %); Липецкая область – 9,1 % (8,0 % и 7,9 %);

г. Москва – 9,2 % (9,0 % и 8,9 %); Воронежская область – 9,2 % (9,1 % и 9,2 %); Нижегородская область – 9,6 % (8,5 % и 9,0 %); Свердловская область – 9,7 % (8,3 % и 8,2 %). В этих регионах обеспечивается относительно высокий уровень материального обеспечения и достатка населения.

Напротив, регионами с наибольшей долей бедного населения за последние три года являлись Республика Тыва – 38,8 % бедных в 2015 г. (2014 г. – 34,7 %, и 2013 г. – 33,4 %); Республика Ингушетия – 35,15 (24,9 % и 19,5 %); Республика Калмыкия – 33,6 % (37,7 % и 35,4 %); Еврейская автономная область – 24,8 % (21,4 % и 20,9 %); Республика Алтай – 24,3 % (20,7 % и 20,9 %); Республика Марий Эл – 23,7 % (19,7 % и 19,5 %); Карачаево-Черкесская Республика – 22,0 % (19,5 % и 19,5 %); Кабардино-Балкарская Республика – 21,2 % (18,5 % и 18,6 %); Иркутская область – 20,5 % (18,6 % и 17,0 %); Забайкальский край – 20,4 % (18,0 % и 16,2 %). В этих регионах наблюдалось заметное увеличение бедных слоев населения за последние три года.

По федеральным округам ситуация выглядит следующим образом. В Центральном федеральном округе в 2015 г. наименьшая доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума наблюдалось в Белгородской и Московской областях – 8,6 %; Липецкой области – 9,1 %;

г. Москве и Воронежской области – 9,2 %; Курской области – 10,2 %; Тульской области – 10,6 %. Наибольшая доля бедного населения в Смоленской области – 17,4 %; Ивановской области – 15,9 %; Владимирской области – 14,8 %; Костромской области – 14,3 %.

В Северо-Западном федеральном округе в 2015 г. наименьшая доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в г. Санкт-Петербурге – 8,1 %; Ненецком автономном округе – 9,7 %; Ленинградской области – 10,0 %. Наибольшая доля бедного населения в Псковской области – 19,5 %; Республике Карелия – 16,6 %; Архангельской области – 15,9 %; Республике Коми – 14,6 %.

В Южном федеральном округе в 2015 г. наименьшая доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Краснодарском крае – 11,7 %; Республике Адыгея – 13,9 %. Наибольшая доля бедного населения в Республике Калмыкия – 33,6 %.

В Северо-Кавказском федеральном округе в 2015 г. наименьшая доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Республике Дагестан – 10,9 %; Ставропольском крае – 13,7 %. Наибольшая доля бедного населения в Республике Ингушетия – 35,1 %; Карачаево-Черкесской Республике – 22,0 %; Кабардино-Балкарской Республике – 21,2 %.

В Приволжском федеральном округе в 2015 г. наименьшая доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Республике Татарстан – 7,6 %; Нижегородской области – 9,6 %; Удмуртской Республике – 11,8; Пермском крае – 12,3 %; Республике Башкортостан – 12,6 %. Наибольшая доля бедного населения в Республике Марий Эл – 23,7 %; Республике Мордовия – 20,1 %; Чувашской Республике – 18,1 %.

В Уральском федеральном округе в 2015 г. наименьшая доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе – 8,2 %; Свердловской области – 9,7 %. Наибольшая доля бедного населения в Курганской области – 19,9 %; Тюменской области – 14,4 %; Челябинской области – 14,0 %.

В Сибирском федеральном округе в 2015 г. наименьшая доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Омской области – 13,9 %; Кемеровской области – 16,2 %. Наибольшая доля бедного населения в Республике Тыва – 38,8 %; Республике Алтай – 24,3 %; Иркутской области – 20,5 %; Забайкальском крае – 20,4 %.

В Дальневосточном федеральном округе в 2015 г. наименьшая доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Сахалинской области и Чукотском автономном округе – 9,9 %. Наибольшая доля бедного населения в Еврейском автономном округе – 24,8 %; Камчатском крае – 19,2 %; Республике Саха (Якутия) – 18,9 %.

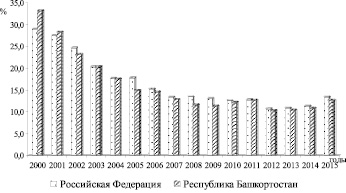

В Республике Башкортостан наблюдается общероссийская тенденция сокращения доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в период с 2000 г. по 2012 г. и их увеличение за последние три года. За период 2000-2012 гг. доля бедного населения сократилась с 33,1 % до 10,3 %. Начиная с 2013 г. наблюдается постепенное увеличение бедного населения в регионе. В 2013 г. количество бедных составило 10,4 %, 2014 г. – 10,8 %, 2015 г. – 12,6 % (рисунок).

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума ( %)

Если в 2000 гг. в Республике Башкортостан доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума была выше общероссийских показателей, то к 2012-15 гг. наблюдается положительная тенденция уменьшения доли бедного населения, чем в целом по России.

Таким образом, важным направлением внутренней политики государства, обеспечивающего устойчивое демократическое развитие России, является сбалансированная региональная политика, оптимальное соотношение интересов центра и регионов, республик и областей, находящихся в различных природно-климатических, социально-экономических и этнополитических условиях. С этой точки зрения, особую угрозу стабильности в стране представляет большой разрыв в уровне жизни отдельных территорий. Многие регионы существуют практически только за счет дотаций из средств федеральной власти. Различное содержание и специфические особенности региональных интересов сказываются и на характере деятельности по обеспечению социальной устойчивости региона. В результате стабильность социального положения и стабильность регионов определяют уровень устойчивости страны в целом [6, 9].

В связи с этим предлагается механизм элиминирования рисков и угроз, заключающийся в повышении уровня благосостояния и качества жизни населения: увеличение уровня прожиточного минимума, минимальной заработной платы и пенсий, снижение поляризации доходов; снижение безработицы, создание новых рабочих мест путем строительства крупных промышленных производств, развитие мелкого и среднего бизнеса, системы профориентации, профессиональной подготовки и переподготовки безработных, формирование механизма информирования населения о перспективных рынках труда и направлениях подготовки.

Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-2014-0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения национальной безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661).

Источник

Ковид: 6 угроз национальной безопасности

О последствиях локдаунов говорят почти всегда только в отношении экономики, но мало кто обращает внимание на социальные последствия «ковидного» образа жизни, который настолько противоречит человеческому опыту, что способен вообще разрушить общество. Уже очевидно, что локдауны десоциализируют людей, вызывают панические и агрессивные состояния, уничтожают доверие к власти, провоцируют массовые волнения. Власти же только усугубляют проблему, упорно и открыто строя цифровой концлагерь.

НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА

События, связанные с коронавирусом, будут влиять и уже влияют на самые разные стороны нашей жизни. Об экономических последствиях компетентными специалистами было сказано достаточно много, и это повлекло за собой соответствующие выводы. 23 октября 2020 года на совещании по экономическим вопросам президент Путин призвал власти регионов обеспечивать безопасность людей, но в то же время минимизировать негативные последствия пандемии для экономики. Вслед за главой государства и Кабинет министров РФ поручил губернаторам при необходимости вводить ограничения, но не допускать негативных экономических последствий.

То есть на пагубность карантина для экономики внимание обращено. А вот психологическим и социально-политическим последствиям должного внимания, на наш взгляд, пока не уделялось. Постараемся по мере сил восполнить этот пробел. Причем рассмотрим данный вопрос в ракурсе возрастающей военной напряженности как в мире, так и на наших границах. Очевидно, что в этих условиях государство должно предпринимать усилия по укреплению сплоченности общества, роста доверия граждан к власти, для духовного подъема и желания защищать Отечество. Очень важно укреплять физическое и психическое здоровье людей, обращая повышенное внимание на подростков, которым в ближайшие годы предстоит пойти в армию. И, разумеется, желание защищать Родину неотделимо от ее позитивного образа, который государство, если оно не хочет потерпеть поражение, должно старательно формировать.

Итак, проанализируем под этим углом зрения последствия некоторых антиковидных мер.

1. РОСТ СТРАХОВ, ИПОХОНДРИЧЕСКИХ И ПАНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Несмотря на многократные предупреждения врачей и психологов о том, что запугивание крайне вредно, так как оно, в частности, понижает иммунитет, информационный террор населения продолжается. В результате у заметного числа людей можно наблюдать состояние панического ужаса, который превалирует над здравым смыслом. Страх заболеть затмевает все, хотя в России никогда так не боялись ни вирусных, ни более серьезных заболеваний (основные причины смертности у нас — это инфаркты и онкология). И вообще, здоровье в русской культуре никогда не было самой главной ценностью, ради которой можно и нужно приносить любые жертвы. В противном случае русский народ не вышел бы победителем из тяжелейших испытаний, которыми изобилует его история.

Спрашивается, смогут ли люди, которых вогнали в массовый психоз по поводу их здоровья, с честью выйти из испытаний, куда более серьезных, чем коронавирус? Ответ на этот вопрос неутешителен.

2. НАРАСТАНИЕ НЕДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ И РОСТ ПРОТЕСТНЫХ НАСТРОЕНИЙ

Еще весной 2020 года, в период первых коронавирусных ограничений, мы прогнозировали массовые протесты (см. И. Медведева, Т. Шишова «Белла чао!»). Вскоре эти прогнозы оправдались. В США и во многих странах Западной Европы разворачиваются многочисленные протестные акции. В Германии уже прошли марши, в которых приняли участие миллионы людей, приехавших в том числе из сопредельных стран. В России столь масштабных выступлений пока нет, но это не значит, что их следует исключить. При затягивании и ужесточении карантинных мер нарастающее массовое недовольство неизбежно выплеснется на улицу. Нарастает же оно потому, что, во-первых, у панического состояния, в которое с завидным постоянством вгоняют людей, есть побочная реакция — агрессия. Причем проявляться она может отсроченно. Такие проявления уже есть. Пока в виде массовых выступлений российских родителей против навязывания дистанционного образования школьников. Но это только начало.

Во-вторых, недоверие к власти и протестные настроения провоцируются нелогичностью, а порой и явной абсурдностью многих мер. К примеру, ресторанам и клубам запретили работать в ночное время, а в вечернее они открыты. Естественно, люди задают иронический вопрос: «Что, ночью активность коронавируса повышается?»

Не отходя далеко от точек питания, можно привести еще один пример абсурдных предписаний. Входить в кафе и заказывать блюда человек должен в маске, а есть — без маски. Хотя во время еды люди, сидящие за столиком, обычно общаются, смеются и, конечно, не соблюдают социальную дистанцию в 1,5–2 метра. Подобных примеров можно привести множество.

Утрата доверия к действиям власти и недовольство с высокой степенью вероятности приведут к тому, что в критической ситуации, когда власти потребуется единодушная поддержка, она ее не получит.

3. НАРУШЕНИЕ ПРАВ И ПОПРАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА

Борьба с коронавирусом включает в себя весьма странные и аморальные меры, как-то: дискриминацию по возрасту и состоянию здоровья. Людей старше 65 лет и людей любого возраста с хроническими заболеваниями насильственно ограничили в правах, запретив им свободно передвигаться, видеться с родственниками и друзьями, посещать театры, концертные залы и т. п. То есть миллионы людей оказались лишены основного содержания их жизни, они фактически посажены под домашний арест, лицемерно обозначенный новомодным термином «самоизоляция». «Если ты старый — сиди дома и не высовывайся!» — вот оскорбительный и абсолютно антикультурный посыл этих мер.

На стандартное возражение, что таким образом государство охраняет здоровье пожилых, ответим, что взрослые и находящиеся в здравом уме и твердой памяти люди имеют право сами решать, каким образом им заботиться о своем здоровье. Лишение их этого права вызывает законное возмущение и протест. Специально отметим, что среди людей старшего возраста немало весьма заслуженных. Это ученые, деятели искусства, писатели, журналисты. Те, кто может влиять и влияет на общественное мнение. Оскорблять таких значимых для общества людей не только безнравственно, но и небезопасно.

Также хочется отдельно указать на то, что лишение граждан с хроническими заболеваниями вышеперечисленных прав свидетельствует о грубейшем нарушении закона о медицинской тайне. Иначе как стало бы известно далеким от медицины инстанциям о необходимости заблокировать человеку бесплатный проезд или о запрете продать ему билет в консерваторию?

И, наконец, верх издевательства над людьми — это внедрение в Москве так называемого социального мониторинга, когда больного с диагнозом «ковид», если он хочет лечиться дома, обязывают под угрозой штрафов фотографировать себя в своей квартире (в доказательство соблюдения домашнего режима) и отсылать в указанную инстанцию. Таким обязательством больного приравнивают к потенциальному преступнику и вдобавок лишают презумпции невиновности, на которой зиждется наше уголовное право, вынуждая его оправдываться и предоставлять доказательства своей невиновности. То есть больной оказывается как бы хуже преступника, потому что на потенциального преступника распространяется презумпция невиновности (не он доказывает свою невиновность, а сторона обвинения доказывает его вину). Подобная практика похожа на отношение надсмотрщиков к узникам в концлагере и вызывает, мягко говоря, недовольство в обществе.

4. НАРАСТАЮЩИЕ ОПАСЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ПОВОДУ ЦИФРОВОГО КОНТРОЛЯ

Еще до коронавируса часть российского общества выражала беспокойство в связи с повсеместной установкой камер слежения и созданием объединенной базы персональных данных. Неоднократные утечки информации из этих баз подтверждали обоснованность таких опасений. Меры цифрового контроля, сопряженные с ковидом, многократно усилили волнение народа.

Тотальная слежка кардинальным образом перестраивает отношения граждан и государства. Следят обычно за подозреваемыми. Соответственно, при тотальной слежке подозреваемыми (фактически потенциальными преступниками) становятся все граждане страны. Ни о каком доверии людей к власти в таком случае речи идти не может. О поддержке в критической ситуации (война или попытка переворота) — тем более.

Когда же на основе слежки людей начинают массово ограничивать в правах и возможностях (как произошло во время коронавируса), тревога быстро перерастает в недовольство и активное сопротивление. Что уже можно наблюдать во многих странах.

5. ДЕПРЕССИИ И АУТИЗАЦИЯ

Вышеописанная картина нагнетания ужасов пандемии, домашний арест под вывеской самоизоляции, отсутствие благоприятного образа будущего и, напротив, обилие мрачных предсказаний относительно жизни в «необратимо изменившемся мире» с масками, куар-кодами, паспортами здоровья, которые будут выдаваться только прошедшим вакцинацию, и поражение в правах отказников, — все это, как легко догадаться, провоцирует депрессию. А депрессия, в свою очередь, порождает аутизацию — отчуждение человека не только от общества, а даже от самых близких родственников.

Рост депрессий уже был отмечен медиками в конце первой волны коронавируса.

Депрессивно-аутизированное состояние исключает созидательную активность и сплоченность. Человеку в состоянии депрессии не захочется продлевать жизнь в «цифровом концлагере». Поэтому можно с уверенностью утверждать, что при угрозе войны или государственного переворота люди не будут защищать государство, навязавшее им такую жизнь.

6. ПАГУБНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Не будем останавливаться на неполноценности дистанционного образования школьников, т. к. об этом уже опять-таки много сказано без нас. Разве что приведем мнение крупного специалиста по IT, главного интернет-омбудсмена при президенте РФ Д.Н. Мариничева. Выступая по телевидению, он сказал, что, безусловно, ратует за очное школьное образование, поскольку образование дистанционное пока что находится на очень низком уровне. «Обучать детей онлайн — это все равно что отстукивать „Войну и мир“ азбукой Морзе», — пошутил омбудсмен.

Мы же обозначим риски, имеющие самое непосредственное отношение к национальной безопасности. Дистанционное образование лишает детей необходимых навыков общения с ровесниками и взрослыми, препятствует социализации ребенка. Уже опубликовано множество экспертных заключений врачей, гигиенистов, психологов, подтверждающих опасность электронных технологий для здоровья детей. Электромагнитное облучение провоцирует снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, нервное напряжение, снижение иммунитета, отставание в развитии. Использование электронных устройств ухудшает зрение, вызывает зависимость по типу наркотической и снижение интеллекта, которое ученые назвали «цифровым слабоумием». Весьма важно и то, что ежедневная обязанность ходить в школу, сидеть и соответствующим образом вести себя на уроках и переменах, — это некий дисциплинарный «корсет», который столь необходим человеку для его взрослой жизни.

Сегодняшние старшеклассники, переведенные на «дистант», — это завтрашние солдаты, защитники Родины. Смогут ли обеспечить ее надежную защиту социопаты с испорченным зрением, сниженным интеллектом, нетренированным телом и неразвитой волевой сферой? Ответ на этот вопрос очевиден.

А вот над следующим вопросом стоит серьезно задуматься. Если стремиться к подрыву национальной безопасности, то нужно действовать именно в тех направлениях, которые мы кратко описали. Возникает естественный вопрос: это действия намеренные или по недомыслию? Но результат недомыслия все же не предполагает такой стройной картины. Надеемся, что те, кто отвечает за безопасность нашей страны, дадут компетентный ответ на этот вопрос. Хотелось бы, чтобы они не опоздали.

Ирина Медведева, Татьяна Шишова

«Завтра», 01.12.2020

Источник