§ 3. Угроза жизни и здоровью работника

Право работника на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда (без каких-либо последствий) вытекает из части третьей ст. 37 Конституции РФ, в соответствии с которой каждый имеет право на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, а также из части первой ст. 210 Трудового Кодекса и из части первой ст. 4 Федерального закона «Об охране труда», в которых провозглашено обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Исходя из нормы этой статьи следует, что никакие материальные или иные выгоды работодателем не могут быть поставлены выше жизни и здоровья работающих. Однако в данных законодательных актах сделана оговорка «за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». К таким случаям можно отнести работников, функции которых непосредственно связаны с работой в чрезвычайных обстоятельствах по спасению жизни людей и больших материальных ценностей. К ним можно отнести работников МЧС, горных спасателей, врачей — эпидемиологов и др.

В соответствии с Законом об охране труда в тех случаях, когда деятельность организаций или их структурных подразделений осуществляется с опасными для жизни и здоровья работников условиями труда, она может быть приостановлена по решению уполномоченных органов до устранения указанных нарушений (ст. 25).

Выполнение работы в соответствии с требованиями охраны труда означает, что работодатель должен обеспечить безопасные условия труда (применение средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, соблюдение режима труда и отдыха, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проверку их знаний требований охраны труда и т.п.).

При возникновении в процессе работы непосредственной опасности для жизни и здоровья работника вследствие нарушения требований охраны труда (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) он вправе отказаться от выполнения работы до устранения такой опасности (например, от работы на высоте без ограждающих устройств и при отсутствии предохранительного пояса).

Как следует из содержания ч. 7 ст. 220 ТК, работник вправе отказаться от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. При этом случаи, когда работник не может воспользоваться таким правом, здесь не указываются. Однако, исходя из ст. 379 ТК РФ, работник вправе отказаться от выполнения названных работ во всех случаях, включая временный перевод на другую работу при производственной необходимости, в том числе для замещения отсутствующего работника (74 ТК).

Работы, поручаемые работникам, не могут быть противопоказаны им по состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Работник вправе отказаться от выполнения работ, противопоказанных ему по состоянию здоровья. Поручаемая работа должна соответствовать рекомендациям медико-социальной экспертной комиссии, медицинскому заключению клинико-экспертной комиссии.

Данные положения основываются на Конвенции МОТ N 155 о безопасности и гигиене труда и производственной среде (1981), ратифицированной Федеральным законом от 11.04.98 N 58-ФЗ (СЗ РФ. 1998. N 15. Ст. 1698), согласно которой трудящийся немедленно извещает своего непосредственного начальника о любой ситуации, о которой имеется достаточное основание полагать, что она создает непосредственную и серьезную угрозу его жизни или здоровью; до тех пор, пока предприниматель, в случае необходимости, не принял мер по ее устранению, он не может требовать, чтобы работник возобновил работу, пока сохраняется указанная опасность (подп. «f» ст. 19).

Согласно ст. 11 Конвенции МОТ N 119 о снабжении машин защитными приспособлениями (1963) (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.06.69 N 3962-VII — Ведомости СССР. 1969. N 28. Ст. 240), работник также может и должен отказаться от использования машины без наличия на месте защитных приспособлений, которыми она снабжена, а работодатель не может требовать выполнения указанной работы.

Работодатель, представители работодателя не имеют права препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав. Преследование работников за использование ими допустимых законодательством способов самозащиты трудовых прав запрещается.

Данное положения соответствуют ст. 13 Конвенции МОТ N 155 о безопасности и гигиене труда и производственной среде (1981), ратифицированной Федеральным законом от 11.04.98 N 58-ФЗ (СЗ РФ. 1998. N 15. Ст. 1698), согласно которой трудящемуся, оставившему работу, который имел достаточные основания полагать, что она представляет непосредственную и серьезную опасность для его жизни или здоровья, обеспечивается в соответствии с национальными условиями и практикой защита от необоснованных последствий.

В соответствии со ст. 220 Трудового Кодекса при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. Если предоставление другой работы по объективным причинам невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.

В случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не вправе требовать от него выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым Кодексом.

Аналогичные ст. 220 Трудового Кодекса нормы предусмотрены также Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации» для случаев отказа работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (п. 4 ст. 9), не обеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты (п. 5 ст. 9), выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором (п. 6 ст. 9).

Норма о том, что работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы без обеспечения его средствами индивидуальной защиты, закреплена также в ст. 10 Конвенции МОТ N 148 о защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах (1977) (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.03.88 N 8694-XI — Ведомости СССР. 1988. N 14. Ст. 223).

В целях реализации пункта 4 статьи 21 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» в части осуществления государственной экспертизы условий труда при лицензировании отдельных видов деятельности Министерством труда и социального развития Российской Федерации постановляет, утверждены «Методические рекомендации по проведению государственной экспертизы условий труда при лицензировании отдельных видов деятельности»

При выявлении нарушений нормативных требований охраны труда, способных привести к возникновению опасности для жизни и здоровья работников (эксплуатация технических средств, не прошедших освидетельствование и регистрацию, отсутствие требований охраны труда в технологических картах или проектах производства работ, отсутствие обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих, невыполнение предписаний органов надзора и контроля о нарушениях основных нормативных требований охраны труда, непринятие мер по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и др.) Министерством тру и социального развития Российской Федерации (Постановление Минтруда России от 2 июля 2001 г. N 53) рекомендовано выдавать соискателю лицензии или лицензиату отрицательное экспертное заключение и направлять в лицензирующий орган представление о нецелесообразности выдачи лицензии, приостановлении ее действия или ее аннулировании.

Отказ работника от выполнения работ в перечисленных выше случаях не влечет для него каких-либо неблагоприятных последствий, например, работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

В соответствии со ст. 5 Основ работник гарантирован от любых наказаний и ущемлений своих прав (от необоснованных последствий в случае отказа от выполнения работ не только по причине возникновения опасности для его жизни и здоровья, но и если работодатель (или лицо, им уполномоченное) попытается заставить выполнять не предусмотренные трудовым договором тяжелые работы либо работы с вредными или опасными условиями труда).

Государство в соответствии с Основами гарантирует работнику защиту от возможного произвола со стороны работодателя и в том случае, когда его рабочее место будет ликвидировано по требованию органов государственного надзора и контроля вследствие невозможности обеспечения здоровых и безопасных условий труда.

В этом случае работодатель обязан предоставить работнику новое рабочее место, соответствующее его квалификации. Если такой возможности нет (соответствующие рабочие места заняты другими работниками или их не существует вовсе), то с согласия работника его должны бесплатно, за счет средств работодателя, обучить новой профессии (специальности). При этом работодатель обязан сохранить работнику средний заработок по прежней профессии (специальности) на весь период переподготовки; никаких ограничительных сроков по этому вопросу законодатель не оговорил.

На время отказа от такой работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым законодательством. Прежде всего, это сохранение заработка — такая гарантия предусмотрена в ст. 220 ТК РФ: в связи с отказом работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья и невозможности предоставить работнику другую работу работодатель обязан оплатить такой «простой» по правилам ст. 157 ТК РФ.

Источник

Угроза здоровью работника решение

Стрельбицкая З.В. Учебно-консультативный центр по охране труда, г. Москва

Одной из целей системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда является снижение ущерба здоровью и жизни работника на основе управления рисками. Начальным этапом управления рисками является проведение их оценки.

При оценке рисков, связанных с ущербом здоровью и жизни работника в процессе его трудовой деятельности, следует руководствоваться ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков» [1] , утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 N 680-ст. Указанный стандарт введен в действие с 1 января 2011 года.

ГОСТ Р 12.0.010-2009 устанавливает правила и методы оценки рисков, связанных с ущербом здоровью и жизни работника в процессе его трудовой деятельности, и может быть использован на различных уровнях — национальном, в отрасли экономики и промышленности, в организации и на отдельном рабочем месте.

Настоящий стандарт применяют в целях:

— обеспечения конституционного права работника на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены;

— получения данных (об опасностях и рисках) для информирования работников о риске повреждения здоровья;

— обоснования положенной социальной защиты работников, в том числе компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;

— оценивания эффективности мер по совершенствованию охраны труда;

— принятия превентивных мер по защите здоровья работника;

— выяснения причинно-следственной связи состояния здоровья работников с условиями труда;

— обоснования положений трудового договора об обязательствах работодателя по обеспечению работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, установлению соответствующего режима труда и отдыха, а также по обеспечению других предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций;

— обоснования размера страховых тарифов.

Термины и определения

Для лучшего восприятия материала повторим основные термины и определения в области охраны труда, в т.ч. в области оценки рисков (см. табл. 1).

Основные термины и определения

Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резного ухудшения здоровья. В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельных факторов рабочей среды они могут стать опасными.

Выявление (идентификация), описание и признание потенциального источника ущерба.

Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Сочетание (произведение) вероятности (или частоты) нанесении ущерба и тяжести этого ущерба.

Количественное или качественное определение значения показателя риска.

Нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, или вреда имуществу или окружающей среде.

Вредный производственный фактор

Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Опасный производственный фактор

Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Компания, фирма, проект, предприятие, учреждение, завод, фабрика, объединение, орган власти, общественный институт или ассоциация и т.п. либо их части, входящие или не входящие в их состав, различных форм собственности, которые имеют собственные функции и управление.

Хроническое или острое заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) производственного(ых) фактора(ов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

Несчастный случай на производстве

Событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по трудовому договору (контракту) и в иных установленных, федеральным законом случаях как на территории организации, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

Установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или мной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или> безвредности для человека.

В общем случае оценка (расчет) рисков включает: выявление опасностей, определение (расчет) для каждой из них размеров возможных ущербов здоровью, вероятностей их наступления, проведение расчета значения показателя рисков.

Выбор показателей (ущерба, риска) и методов оценки рисков зависит от ряда факторов — целей оценки рисков (предоставление отчетных материалов, управление рисками и т.д.), необходимого количества статистической информации с точки зрения обеспечения приемлемой точности результатов, ресурсов и т.д.

Решение задачи управления рисками, связанной, как правило, с выявлением (идентификацией) опасностей, определением возможных ущербов здоровью и жизни работника и вероятностей их наступления, а также наличие достаточной статистической информации для расчета требуемого показателя риска — основание для выбора прямых методов оценки рисков. Прямые методы используют статистическую информацию по выбранным показателям рисков или непосредственно показатели ущерба и вероятности их наступления.

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников используют показатели, характеризующие отклонение существующих (контролируемым) условий (параметров) от норм и имеющие причинно-следственную связь с рисками.

В ГОСТ Р 12.0.010-2009 представлены:

— показатели ущерба и рисков (наиболее применимые), порядок их использования для оценки рисков;

— порядок выявления опасностей, последствия проявления которых могут привести к возникновению ущерба здоровью и жизни работника;

— порядок расчета вероятностей возникновения ущерба.

Математическое выражение риска

Риск R в общем случае рассчитывают суммированием произведений возможных дискретных значений ущерба здоровью и жизни работника Ui на вероятности их наступления Р i :

где N — количество дискретных значений возможных ущербов (одного типа, одной размерности) или объединяющих их групп.

Вычисляемое по формуле (1) значение является математическим ожиданием дискретной случайной величины — ущерба здоровью и жизни работника. Если ущерб U является непрерывной случайной величиной, имеющей плотность распределения вероятностей f ( U ), то риск рассчитывают по формуле

Интеграл берут по всему интервалу изменения ущерба U .

Характеристики случайных чисел, в том числе значения вероятности и ущерба, как правило, определяют по репрезентативной ограниченной по объему и времени выборке. В этом случае формула (1) приобретает следующий вид:

где R * — статистическая оценка риска;

Р i * — частота наступления Ui ущерба здоровью и жизни работника.

Ущерб здоровью и жизни работника

Ущерб здоровью и жизни работника (далее — ущерб) связан с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, приведенные в ГОСТ 12.0.003. Ущерб проявляется в виде профессиональных заболеваний (хронических или острых) и (или) производственного травматизма.

В общем случае показатели ущерба отражают:

— ухудшение состояния здоровья работника и (или) его потомства;

— нарушение функционального состояния организма;

— сокращение предстоящей продолжительности жизни;

— нарушение психосоциального благополучия (удовлетворенности работой, семьей, доходами и здоровьем).

Выбор показателя ущерба, используемого для оценки риска, зависит от целей (предоставление отчетных данных, выявление источников возникновения рисков, выбор вариантов эффективного управления рисками и др.), ресурсов, объема информации, особенностей решаемых задач и других факторов.

Используют следующие количественные показатели ущерба:

— количество и тяжесть профессиональных заболеваний;

— продолжительность временной утраты трудоспособности;

— сумма пособий по временной нетрудоспособности;

— количество случаев стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

— степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах;

— сумма расходов на обеспечение по страхованию по данному виду экономической деятельности и другие показатели.

Кроме количественных показателей также используют и качественные показатели ущерба. Ущерб от несчастных случаев классифицируют по их тяжести, например:

— легкий ущерб, когда пострадавшему работнику не требуется оказания медицинской помощи; в худшем случае 3-дневное отсутствие на работе;

— средний ущерб, когда пострадавшего работника доставляют в организацию здравоохранения или требуется ее посещение; отсутствие на работе до 30 дней; развивается хронической заболевание;

— тяжелый ущерб, когда несчастный случай вызывает серьезное (неизлечимое) повреждение здоровья, требуется лечение в стационаре; отсутствие на работе более 30 дней; стойкая утрата трудоспособности или смерть.

Ущерб, связанный с нарушениями функций организма, оценивают, например, как незначительный, умеренный, выраженный, значительно выраженный.

Допускается использовать и другие качественные показатели ущерба здоровью — несущественный, малый, средний, существенный, большой, несовместимый с жизнью и т.д.

Ущерб здоровью, вызываемый профессиональными заболеваниями, имеет многообразные клинические проявления, различные по характеру и по степени выраженности нарушения функций. Их объединяют в группы:

Первая группа — неблагоприятные изменения в организме работника и (или) его потомстве; функциональные изменении, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном, чем к началу следующей смены, перерыве в работе;

Вторая группа — неблагоприятные изменения в организме работника и (или) его потомстве; стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению профессионально обусловленной заболеваемости, повышению уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности, и в первую очередь теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых для вредных и (или) опасных производственных факторов органов и систем, появлению начальных признаков или легких форм профессиональных заболеваний, без потери профессиональной трудоспособности, возникающих после продолжительной экспозиции, часто после 15 лет и более;

Третья группа — неблагоприятные изменения в организме работника и (или) его потомстве; развиваются, как правило, профессиональные болезни легкой и средней степеней тяжести с потерей профессиональной трудоспособности в период трудовой деятельности; хроническая профессионально обусловленная патология;

Четвертая группа — неблагоприятные изменения в организме работника и (или) его потомстве; тяжелые формы профессиональных заболеваний с потерей общей трудоспособности; хронические заболевания и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

Пятая группа — угроза для жизни возникает в течение рабочей смены или ее части, существует опасность развития острых профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм.

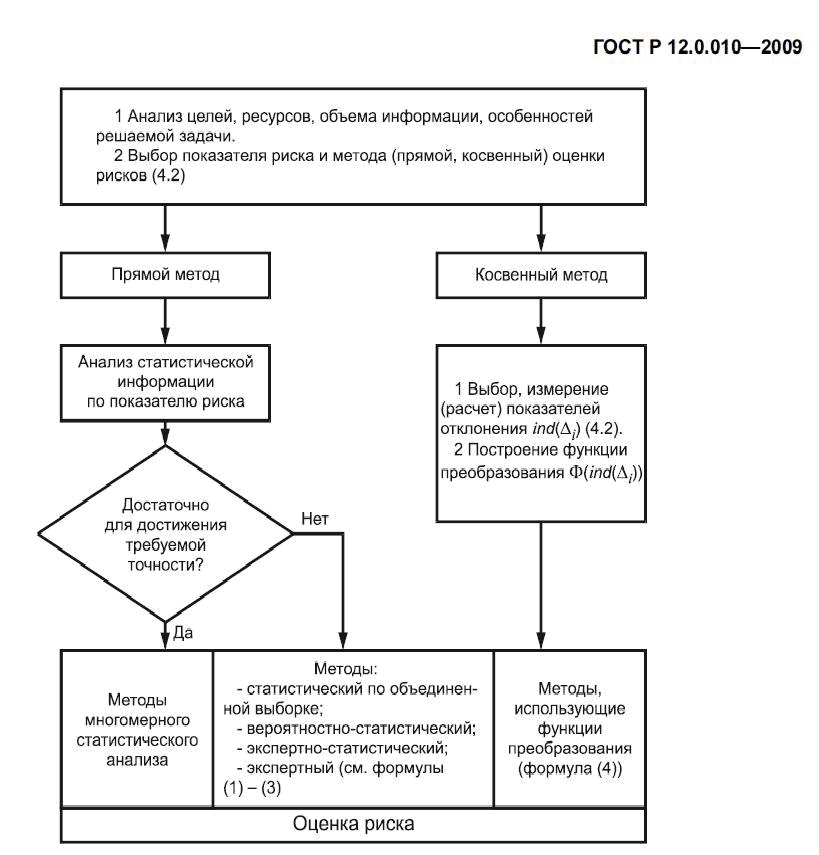

Оценку рисков выполняют прямыми и косвенными методами. Порядок оценки рисков представлен на рисунке 1.

Выбор прямого или косвенного метода зависит от целей оценки рисков, имеющегося объема статистической информации и особенностей решаемых задач.

Прямые методы используют статистическую информацию по выбранным показателям риска или непосредственно показатели ущерба и вероятности их наступления.

При наличии статистической информации, достаточной для достижения требуемой точности оценки, значение показателя риска оценивают (прогнозируют), используя в общем случае методы многомерного статистического анализа.

Для обеспечения требуемой точности оценки риска при недостаточности статистической информации используют статистический по объединенной выборке, вероятностно-статистический или экспертно-статистический методы. Критерием выбора метода служит относительная погрешность показателя риска, рассчитываемая через квантили распределений, описывающие ошибку как случайную величину, частоту выбранного показателя риска и объем наблюдений.

Если отсутствует статистическая информация о значениях выбранных показателей рисков или требуется установить влияние опасностей на риски (частично решить задачу управления охраной здоровья и обеспечения безопасности труда), то расчет рисков проводят экспертными методами с использованием формул (1)-(3). При этом определяют (идентифицируют) опасности, их возможные проявления и последствия проявлений — ущербы здоровью и жизни работников Ui , и вероятности их наступления Р i для дискретных значений ущерба или интервал изменения ущерба и его плотность распределения f ( U ) для непрерывных значений.

Рисунок 1 — Порядок оценки рисков

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников используют показатели, характеризующие отклонение существующих (контролируемых) условий (параметров) от норм (далее — показатели отклонения) и имеющие причинно-следственную связь с рисками.

К таким показателям относят:

— отклонение значений (измеренных или рассчитанных) вредных и (или) опасных производственных факторов (концентрация, доза, уровень и т.д.) от предельно допустимых концентраций, уровней и других известных предельных значений:

— отношение не выполненных на рабочем месте нормативных требований охраны труда к их общему количеству и т.д.

При анализе учитывают:

— заболеваемость с временной утратой трудоспособности;

— биологический возраст в сравнении с паспортным:

— нарушение репродуктивного здоровья и здоровья потомства;

— смертность, недожитие, инвалидность и т.д.

Степень причинно-следственной связи нарушений здоровья (возникновение ущербов и рисков) с показателями отклонений определяют по данным эпидемиологических исследований, рассчитывая относительный риск RR и этиологическую долю EF .

Пример категорий доказанности причинно-следственной связи между ущербом (риском) и показателями отклонений

Источник