Дистанционный мониторинг здоровья

Научный центр информационных систем мониторинга здоровья человека ВШЭ совместно с ЗАО «АйТи» работает над проектом по удаленному мониторингу показателей здоровья человека. Рассказывает заместитель директора центра Денис Разнометов.

— Денис Александрович, расскажите о проекте — какие задачи стоят перед командой?

— Проект дистанционного мониторинга здоровья — это один из шагов в рамках общей политики государства в области здравоохранения по повышению качества и продолжительности жизни населения. Цели проекта, соответственно, формируются из направлений деятельности государства в этом направлении. Речь идет о снижении уровня смертности и инвалидизации населения за счет раннего выявления у граждан рисков развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, рисков их обострения; о повышении доступности медицинской помощи населению, в том числе в удаленных сельских районах; о снижении затрат медицинских учреждений благодаря развитию стационарозамещающих технологий; о снижении затрат и большем удобстве при уходе и наблюдении гражданами за собственным здоровьем.

Исходя из целей проекта определены и основные задачи. Это, во-первых, автоматизация процессов мониторинга жизненных показателей человека, анализ данных. Во-вторых, выявление риска развития контролируемых заболеваний. И в-третьих, организация экстренного реагирования при критическом ухудшении жизненных показателей. Эти задачи будет решать отдельный Центр дистанционного мониторинга и экстренного реагирования (ЦДМЭР) на основе автоматизированной системы дистанционного мониторинга здоровья человека (АСДМЗ).

АСДМЗ позволит автоматизировать различные процессы, в частности, сбора с помощью специализированных приборов данных о жизненных показателях человека, их передачи, хранения, консолидации и анализа, прогнозирования и выявления рисков ухудшения здоровья человека, ведения пациентов, находящихся на активном диспансерном наблюдении, организации оперативного реагирования в экстренных ситуациях, сопровождения процесса восстановительного лечения.

— Расскажите об участниках проекта.

— В работе над проектом мы выделяем три направления. Научное направление — построение промышленной информационной системы с возможностью масштабирования, с огромным заделом на обслуживание абонентской базы; применение государственной системы стандартизации при проектировании, обеспечение универсальных интерфейсов взаимодействия с другими системами. Второе — это направление разработки, создания ядра системы, программирование интерфейсов операторов системы, реализация поставленных задач в самое кратчайшее время и с наивысшим качеством. Не менее важно медицинское направление — предметная экспертиза системы, формирование алгоритмов и методик взаимодействия врача и пациента, контроль создаваемых частей системы на применимость в реальной врачебной практике. А в ближайшее время, скорее всего, выделится отдельное бизнес-направление, в его задачи будет входить формирование бизнес-плана проекта, запуск отдельных сервисов, являющихся частью большой системы, планирование и создание инфраструктуры бизнес единицы — ЦДМЭР.

— Опишите горизонты проекта, какие уже есть результаты?

— Работы по проекту делятся на две больших части — создание системы, это первые три года, за которые необходимо создать пакет услуг по удаленному мониторингу и экстренному реагированию (включая информационную систему, организационную структуру и технологическую подготовку ЦДМЭР), и продажи услуг, включая продвижение, обеспечение продаж, выход на международные рынки — следующие пять лет. Основные работы по первой части разделены на шесть этапов (по полугодиям).

Сейчас уже начался второй этап работы над проектом. Мы должны разработать модели идентификации клинически значимых событий, которые могут потребовать врачебного вмешательства, разработать базовую модель оценки данных, полученных в ходе кардиомониторинга и мониторинга эндокринной системы для использования их при автоматизированной обработке, провести патентные исследования и разработать правила и алгоритмы оказания оперативной помощи в соответствии со шкалой риска для здоровья.

В рамках первого этапа проведена внушительная работа: запущен проект, проведен отбор исполнителей, подготовлены документы, фиксирующие основные направления работы над проектом на следующих этапах. В первом полугодии уже уточнена функциональная структура автоматизированной системы дистанционного мониторинга состояния здоровья человека. Мы также провели анализ существующих подходов, методов и технологий, применяемых в сфере оказания услуг дистанционного мониторинга состояния здоровья. Провели обоснование решений, направленных на создание системы мониторинга жизненных показателей, а также по оказанию оперативной помощи пациентам в зависимости от степени риска для их здоровья. Исследованы представленные на рынке конкурентные решения систем дистанционного мониторинга жизненных показателей человека, а также мы определились с выбором комплекса технических и программных средств для обеспечения функционирования АСДМЗ и их обоснование.

В работе принимали участие более 25 сотрудников НИУ ВШЭ, в числе которых восемь молодых ученых, девять кандидатов и два доктора наук. По результатам нашей работы, в ЗАО «АйТи» создан макет АСДМЗ. Это рабочая система, интегрованная с приборами мониторирования артериального давления и беспроводными весами нескольких производителей. Данные измерений почти мгновенно попадают в систему через интернет; пользователь сразу видит результат измерений, включая статистику изменений и историю за последнее время. При необходимости пользователь может предоставить доступ к своим измерениям врачу, работающему в этой же системе для детального анализа.

— То есть в системе должны работать врачи? Они принимают участие в разработке?

— Конечно. Создать информационную систему, в которой будут работать врачи, невозможно без их участия. Мы привлекли к работе практикующих врачей из Федерального Центра сердца крови и эндокринологии имени (ФЦСКЭ) В.А. Алмазова и Европейского исследовательского центра в области информационных систем Университета Мюнстера, Германия — как экспертов в международных исследованиях в области «eHealth». Также ведем переговоры с Первым МГМУ имени И.М. Сеченова — об обмене кадрами, проведении стажировок студентов и привлечении врачей-специалистов к нашему проекту. Огромную помощь на первом этапе нам оказали коллеги из ФЦСКЭ имени В.А. Алмазова, разработав модели и алгоритмы обработки медицинской информации для решения задач автоматизированного сбора, обработки и хранения медицинских данных при создании высокотехнологичного производства по предоставлению услуг удаленного мониторинга жизненных показателей человека.

— С какими проблемами пришлось столкнуться в проекте?

— Одним из сложных мест в проекте мы считаем коммерческую часть: необходимо детально проработать варианты взимания платы за услуги разрабатываемой системы. С одной стороны, плательщиками могут выступать пациенты (как пользователи системы), однако работа в системе не отменяет взаимодействие с врачом вне системы, а также оплату полученных медицинских услуг с помощью страховых компаний. С другой стороны, пользователями системы также будут являться медицинские организации, ведущие пациента на этапе диспансерного наблюдения или реабилитации, таким образом, можно будет заключить договор с медицинскими организациями. Более выигрышным представляется вариант кооперации со страховыми медицинскими организациями, когда стоимость пользования системой будет заложена в страховой продукт, например ДМС. В этом случае плательщиком будет выступать страховая компания.

Есть техническая проблема, с которой столкнулись уже сейчас, это сложности при взаимодействии с производителями устройств удаленного мониторинга при интеграции в нашу систему. У многих производителей отсутствует публичное описание API (интерфейс прикладного программирования) или используются не стандартизованные протоколы взаимодействия устройств с сервером. Выходя на контакт с производителем, вместо плотной работы с инженерами и программистами, обеспечивающими интерфейсы взаимодействия, получаем предложение закупить крупную партию оборудования. В любом случае работа в данном направлении не прекращается, и в ближайшем будущем мы сможем обеспечить подключение к системе максимально возможное количество приборов.

— Расскажите о ближайших планах, чего ждать в этом году?

— Сейчас уже начался второй этап работы над проектом. Мы должны разработать модели идентификации клинически значимых событий, которые могут потребовать врачебного вмешательства, разработать базовую модель оценки данных, полученных в ходе кардиомониторинга и мониторинга эндокринной системы для использования их при автоматизированной обработке, провести патентные исследования и разработать правила и алгоритмы оказания оперативной помощи в соответствии со шкалой риска для здоровья. В сентябре-октябре планируем провести семинар в стенах НИУ ВШЭ по теме проекта, пригласим участников проекта от ЗАО «АйТи», НИУ ВШЭ, ФЦСКЭ имени В.А.Алмазова, Университета Мюнстера, Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и всех желающих.

Одновременно с этим совместно с разработчиками ЗАО «АйТи» планируется к запуску бизнес-сервис «Электронный дневник самонаблюдения». Сейчас при сопровождении процесса восстановительного лечения или на активном диспансерном наблюдении пациент должен проводить периодические измерения веса, артериального давления, частоты сердечных сокращений и вносить их в бумажный журнал. Эти требования врачей касаются как больных кардиологического и кардиохирургического профиля, так и больных с эндокринной патологией. Запускаемый сервис упростит процедуру ведения такого дневника, и необходимость в ручной записи измерений в бумажном журнале отпадет. Например, для измерения веса понадобится просто встать на беспроводные весы, для измерения давления — одеть манжету прибора и нажать кнопку «старт». Практически моментально эти измерения попадут в электронный дневник. Очень удобно и то, что все данные будут храниться в облаке, при необходимости, лечащий врач пациента сразу же сможет увидеть измерения, включая историю с динамикой и предварительным анализом системы. В ближайшее время будет готова интеграция с группой приборов измерения уровня сахара в крови, тогда электронным дневником самонаблюдения смогут воспользоваться пациенты с сахарным диабетом.

Напоследок хотел бы добавить, что мы привлекаем к участию в проекте студентов и аспирантов НИУ ВШЭ и других вузов. Информацию о вакансиях всегда можно найти на сайте научного центра — и нас, и тех, кто перисоединится к нашей команде по этим объявлениям, ждет много интересной исследовательской работы, связанной с информационными технологиями, экономикой и законодательством в сфере здравоохранения.

Виктор Иванов, специально для новостной службы портала ВШЭ

Источник

Системы удаленного мониторинга пациентов

Современные технологические возможности и глобальный переход на программные и облачные решения, особенно в период коронавирусной инфекции, изменили способы взаимодействия врачей и пациентов. У дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов есть много преимуществ, и это не только повышенное удобство как для самого пациента, так и для врача, но реальная возможность снизить клинические накладные расходы и даже новое понимание лечащим врачом жизни пациентов.

Поскольку рынок цифрового здравоохранения интенсивно растёт, неизбежно появление новых его сегментов. Remote Patient Monitoring (RPM) – системы удалённого мониторинга пациентов, как раз и являются одним из таких сегментов. RPM позволяют взаимодействовать лечащим врачам со своими пациентами на более качественном уровне, при этом сохраняя дистанционный формат. Обусловлено это тем, что большинство диагностических параметров, включая лабораторные данные пациента, теперь можно регистрировать с помощью дополнительного портативного и простого в использовании оборудования, осуществляя буквально круглосуточный мониторинг за пациентами и их здоровьем.

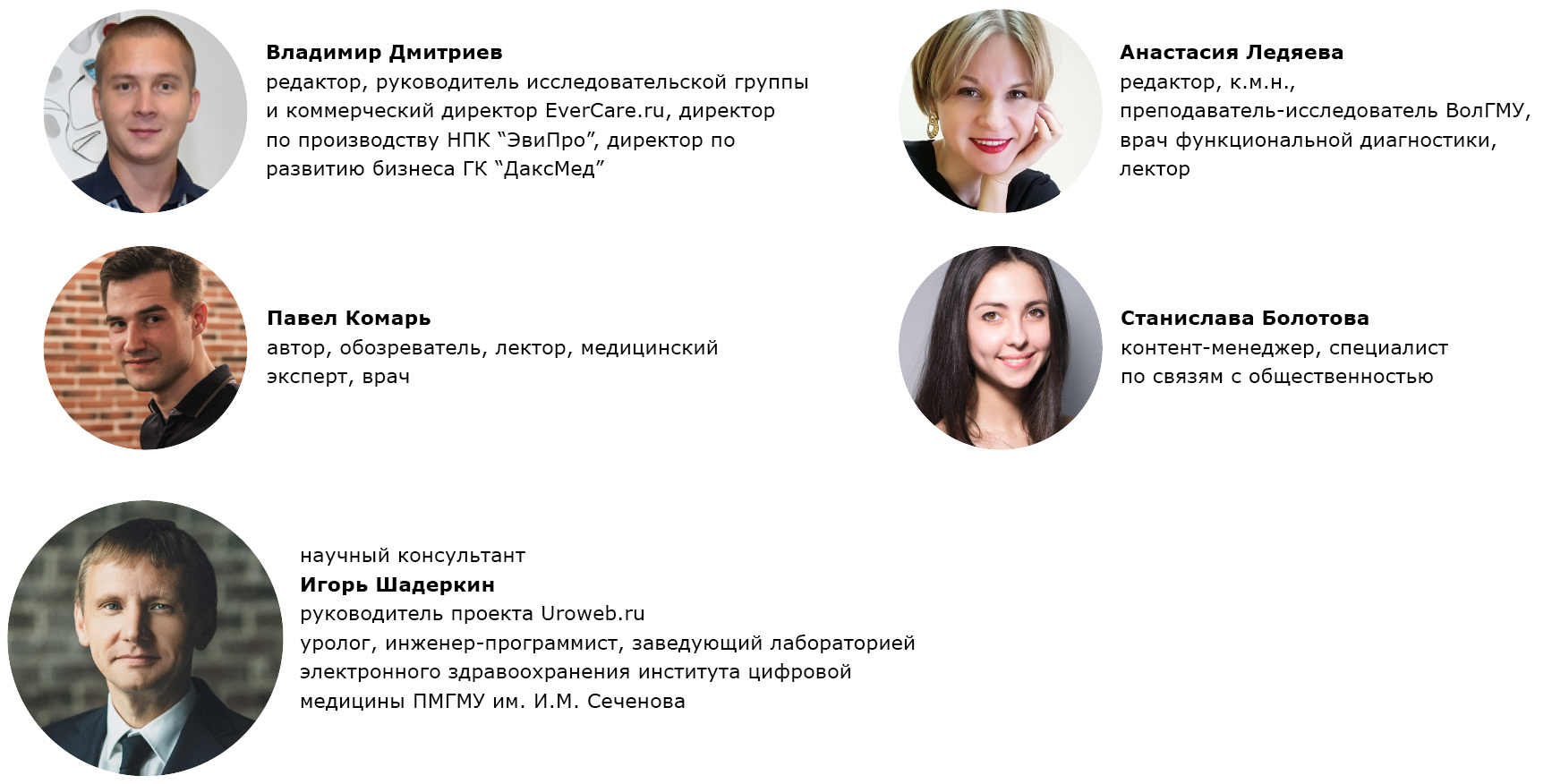

Редакция EverCare представляет информационно-аналитический отчёт, посвящённый телемедицинским системам для RPM.

Материал готовился около четырёх месяцев, содержит 74 страницы, описывает не только сами устройства и комплексы для удалённого мониторинга, которые можно использовать по мнению практикующих врачей-специалистов, но и поясняет их применимость для ведения и контроля состояния пациентов при тех или иных хронических заболеваниях. Отчёт-обзор может являться базой для формирования в т.ч. ряда методических рекомендаций.

Документ содержит 5 основных информационных блоков:

- Первый блок — «Введение» составлен на основе мировых данных о телемедицине и цифровом здравоохранении в целом. Блок содержит следующую информацию:

- Особенности цифрового здравоохранения с приведением статистических данных.

- Обзор типов телемедицинского оборудования и решений, применяемых в сфере цифрового здравоохранения. Характеристика решений.

- Второй блок — «Программно-аппаратные системы удалённого мониторинга» содержит следующую информацию:

- Особенности систем для удалённого мониторинга пациентов (RPM – Remote Patient Monitoring).

- Вариации RPM решений, их характеристика и особенности. Описание плюсов и минусов RPM различных типов.

- Третий блок — «Мониторинг хронических заболеваний» содержит следующую информацию:

- Особенности хронических заболеваний, их распространённость и современные проблемы мониторинга здоровья таких пациентов.

- Характеристика наиболее распространённых и социально значимых хронических заболеваний. Описание необходимого оборудования, применяемого для мониторинга конкретных патологий.

- Таблица, содержащая общие сводные данные блока с описанием наиболее оптимальных комплектаций RPM, их стоимостью и рентабельностью.

- Четвёртый блок — «Телемедицинские хабы» содержит следующую информацию:

- Описание наиболее популярных RPM решений. Характеристика, особенности работы, возможные недостатки.

- Таблица, содержащая сводные данные об RPM-решениях с описанием возможностей использования различного медицинского оборудования, особенности.

- Пятый блок — «Заключение» содержит выводы по имеющимся решениям, особенности развития RPM, используемые источники.

Отчет для скачивания доступен в формате PDF:

Команда проекта EverCare с удовольствием рассмотрит предложения и подготовит обзорные материалы, проведёт исследования в области цифрового здравоохранения в РФ и за рубежом. Подробности Вы можете узнать здесь.

Источник