Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Дата публикации: 11.10.2019 2019-10-11

Статья просмотрена: 18926 раз

Библиографическое описание:

Ряполова, А. И. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью / А. И. Ряполова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 41 (279). — С. 109-111. — URL: https://moluch.ru/archive/279/62774/ (дата обращения: 09.06.2021).

Данная статья раскрывает состав преступления, по которому ответственность установлена в рамках ст. 111 УК РФ.

При рассмотрении состава рассматриваются особенности уголовно-правовой характеристики, и отличительные черты, которые позволяют провести верную квалификацию данного деяния.

Ключевые слова: тяжкий вред здоровью, умышленное преступление, охрана здоровья человека.

Здоровье человека является высшей социальной ценностью общества. Любое правовое государство задачу заботы и охраны здоровья человека определяет в качестве приоритетного направления, соответствующего принципам социальной справедливости и гуманизма [1].

В свою очередь, следует отметить, что государство гарантирует охрану здоровья каждого человека и иными нормативно-правовыми актами, включая российское уголовное законодательство, предусматривающее соответствующую ответственность за преступления против здоровья.

В рамках Постановления Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» раскрывается понятие здоровья. Так, согласно данному нормативному акту, здоровье — это естественное состояние организма, при котором отсутствуют болезненные (паталогические) изменения [3].

В рамках действующего УК РФ здоровье рассматривается с иной позиции, заключающейся в определении здоровья как телесных повреждений любого характера, возникших в результате влияния внешней среды [4, с. 76].

Под умышленным, причинением тяжкого вреда здоровью понимается противоправное деяние (преступление), связанное с наиопаснейшими последствиями, посягающее на безопасность здоровья человека.

На сегодняшний день, при совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью предусмотрена уголовная ответственность в пределах ст. 111 УК РФ [2].

В аспекте привлечения виновных к ответственности по данной статье особое значение отводится установлению степени тяжести причиненного вреда.

Тяжкий вред здоровью устанавливается посредством проведения СМЭ, в рамках которой учитывается степень опасности и другие факторы, влияющие на определение степени тяжести вреда от полученных травм.

Рассмотрим особенности уголовно-правовой характеристики состава преступления по ст. 111 УК РФ.

Так, в качестве родового объекта выступают общественные отношения, складывающиеся по поводу охраны личности человека.

Видовой объект состава преступления образуют жизнь и здоровье потерпевшего, а непосредственным объектом является здоровье другого.

Посягательство на здоровье человека, повлекшее за собой негативные последствия его состояния, является преступлением против здоровья вне зависимости от возраста потерпевшего, наличия либо отсутствия у него имеющихся заболеваний или расстройств. В этом случае принимается во внимание фактическое состояние здоровья потерпевшего в момент посягательства.

Иными словами, объектом состава преступления по ст. 111 УК РФ выступает здоровье любого человека, которое не зависит от его возраста, пола, и фактического состояния.

Следует сказать о том, что объективную сторону рассматриваемого преступления в причинении тяжкого вреда здоровью (противоправном) другого человека образуют:

– совершение общественно опасного деяния (как в форме действия, так и бездействия);

– наступление общественно опасного последствия, соответственно преступного характера в качестве нанесения тяжкого вреда здоровью человека;

– наличие причинно-следственной связи между деянием и указанным преступным общественно-опасным последствием в случае, если противоправные деяния виновного выражаются в физическом, механическом, химическом и т. п., воздействии, либо же, в оказании психического воздействия различного характера на потерпевшего.

В рамках причинения тяжкого вреда здоровью в уголовном праве законодателем различаются такие категории профессиональной трудоспособности как общая и профессиональная и, соответственно, прежде, чем определять степень потери трудоспособности, учитывается общая трудоспособности здесь необходимо отметить, что сам процент потери общей трудоспособности наиполнейшим образом демонстрирует размер вреда, который был причинен объекту преступления (пострадавшему, потерпевшему от преступления), т. е. здоровью человека и, безусловным является то, что при рассмотрении уголовных дел, относящихся к анализируемой категории, крайне необходимо проведение СМЭ.

При совершении такого преступления как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью субъективную сторону образует вина в форме умысла [6, с. 167].

Субъект преступления обладает огромным значением для всего процесса квалификации преступлений. Такая роль данного элемента состава преступления объясняется тем, что ему присуще определенные признаки, которые были рассмотрены нами ранее.

Признаки субъекта преступления в российском законодательстве, предусматривает ст. 19 УК РФ являются:

– субъектом преступления может быть только физическое лицо

– субъектом преступления является вменяемое лицо

– лицо должно достичь возраста уголовной ответственности, определенного уголовным законодательством.

Субъектом преступления в рамках ст. 111 УК РФ является физическое, вменяемое лицо, достигшее 14 летнего возраста.

Возраст уголовной ответственности является ее основанием, поэтому, фактическое его установление признается необходимой и обязательной процедурой для привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

В рамках ст. 111 УК РФ закреплено несколько квалифицирующих признаков:

– совершение деяния при исключении отягчающих обстоятельств (ч. 1);

– при наличии отягчающих обстоятельств (ч. 2);

– при наличии особо отягчающих обстоятельств (ч. 3 и ч. 4).

Уровень общественной опасности данных преступных деяний определяется в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего.

При квалификации деяний, подпадающих под ответственность в рамках ч. 1 ст. 111 УК РФ, делается уклон на вред, опасный для жизни человека.

Это обуславливается тем, что данный вид тяжкого вреда здоровью является одним из распространенных с позиции криминологии и медицины, и обладает наибольшей степенью опасности, так как несет опасность для жизни.

Факт опасности для жизни появляется в момент причинения тяжкого вреда здоровью.

Не может влиять на оценку вреда здоровью как опасного для жизни устранение смертельного исхода посредством своевременного оказания неотложной медицинской помощи, специфические особенности и свойства организма потерпевшего (повышенная стойкость к поражающим факторам вследствие отсутствия заболеваний и пр.).

Судебная практика также занимает аналогичную позицию. Учитывая, что законодатель тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, только называет, при этом его не определяет, данная категория относится к числу бланкетных признаков. Бланкетность данного признака обусловлена тем, что перечислить все возможные разновидности данного вреда в диспозиции указанной нормы представляется затруднительным [5, с. 29].

К числу проблемных вопросов уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека находится и квалификация временной (продолжительной) потери речи потерпевшего, наступившей в результате воздействия различных стрессовых ситуаций, психических расстройств, заболеваний мозга и т. д.

Проблемы квалификации данного состава преступления обусловлены тем, что потерпевший не в состоянии выражаться связно, и может произносить лишь отдельные слова и несвязные фразы. Решение подобных вопросов, как представляется, должно быть направлено на выработку единообразного методологически правильного подхода в оценке тяжких преступлений против здоровья человека, что окажет влияние на укрепление уголовно-правовой охраны личности в Российской Федерации.

Для верной квалификации состава преступления, связанного с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, необходимо определять особенности объективной стороны преступления.

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. — 04.08.2014. — № 31. — Ст. 4398.

- Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

- Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»// СЗ РФ. — 27.08.2007. — № 35. — Ст. 4308.

- Акопов В. И. Медицинское право: учебник и практикум для вузов / В. И. Акопов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с.

- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный) / Под ред. С. В. Дьякова, Н.Г Кадникова. — М.: Юриспруденция, 2016. — 1040 с.

- Сазанова Ю. В. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: проблемы квалификации // В сборнике: Научная дискуссия современной молодёжи: актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей III Международной научно-практической конференции: в 2 ч. — 2018. — С. 167–169.

Источник

Криминологическая характеристика и предупреждение причинения тяжкого вреда здоровью

Дата публикации: 14.05.2018 2018-05-14

Статья просмотрена: 2123 раза

Библиографическое описание:

Рыбалко, К. В. Криминологическая характеристика и предупреждение причинения тяжкого вреда здоровью / К. В. Рыбалко, В. С. Ишигеев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 19 (205). — С. 316-319. — URL: https://moluch.ru/archive/205/50325/ (дата обращения: 09.06.2021).

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с криминологической характеристикой причинения тяжкого вреда здоровью. Изучается понятие вреда и виды причинения вреда здоровью. Затрагиваются некоторые аспекты причин совершения преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, и их предупреждения.

Ключевые слова: вред, ущерб, виды вреда здоровью, степени физического вреда здоровью, преступление, тяжкий вред здоровью.

In this article, we consider issues related to the criminological characteristics of causing serious harm to health. The concept of harm and types of harm to health are studied. Some aspects of the causes of committing crimes connected with causing serious harm to health and their prevention are touched upon.

Keywords: Harm, damage, types of harm to health, the degree of physical harm to health, crime, serious harm to health.

Насильственная преступность является традиционным объектом криминологического изучения и, как отмечает О. В. Артюшина [1], ещё в самом начале развития социально-правовых знаний по признаку мотивации были выделены первые два вида преступности: корыстная и насильственная.

Перечень насильственных преступлений весьма разнообразен, но в рамках данной статьи обратим внимание на преступления против личности, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью.

Рассмотрим основные понятия. Трактовки понятия «вред» настолько разнообразны, что это может неоднозначно восприниматься в правоприменительной практике и учеными-исследователями.

Так, к примеру, существует понятие «вред» и «ущерб». Некоторые авторы, в частности В. М. Болдинов [2], указывают на их тожественность.

Но, по мнению К. И. Матвеевой [3], при обращении к юридическому значению данных терминов выясняется, что понятие «вред» является более широким, чем понятия «убытки» и «ущерб».

Нужно отметить, что уголовное законодательство не содержит прямого определения вреда, но если обратить внимание на содержание ч. 1 ст. 42 УПК РФ [4]: «… причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации».

Это дает основание полагать, что уголовный закон знает сразу несколько категории вреда, который может быть причинен преступлением: физический, имущественный, моральный.

Под физическим вредом в правовых науках, как пишет В. В. Вандышев, понимают нарушение телесной или психической целостности организма личности [5].

Уголовный закон классифицирует вред здоровью (то есть степень физического вреда) на следующие виды: тяжкий вред, вред средней тяжести и легкий вред.

Безусловно, наиболее опасным по последствиям является тяжкий вред здоровью. В Правилах определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека [6] регламентировано, что в отношении тяжкого вреда квалифицирующими признаками тяжести вреда, причиненного здоровью человека, являются: вред, опасный для жизни человека; потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом его функций; заболевание наркоманией либо токсикоманией; неизгладимое обезображивание лица; прерывание беременности; психическое расстройство; значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть; полная утрата профессиональной трудоспособности.

В УК РФ [7] уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью регламентирована в различных статьях. Так, только в названии статей тяжкий вред здоровью упоминается несколько раз:

– ст. 111 УК — Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

– ст. 113 УК — Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта

– ст. 114 УК — Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление

– ст. 118 УК — Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности

– ст. — 119 УК — Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

В современном уголовном праве внимание уделяется не только расследованию преступлений в рамках уголовного судопроизводства, но и изучение криминологических характеристик преступности, а также вопросы её предупреждения.

Как отмечает Е. В. Трушина [8] в рамках своего диссертационного исследования, криминология (как наука) изучает закономерности, определяющие состояние, динамику, формы и причины преступности, а также меры ее предупреждения.

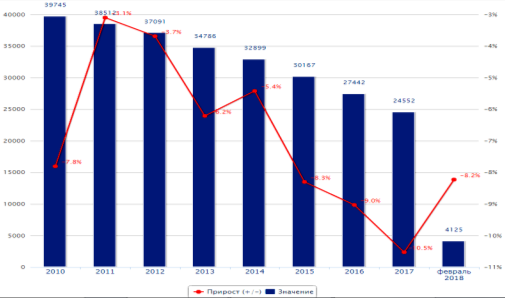

Рассмотрим статистические показатели преступности по ст. 111 УК РФ (рисунок представлен ниже) как наиболее распространённому преступлению, последствиями которого является причинения тяжкого вреда здоровью. Официальные данные получены с Портала правовой статистики [9].

Рис. 1. Статистические показатели преступности по ст. 111 УК РФ

Представленная статистика отражает количество зарегистрированных преступлений в отчётном периоде (с 2010 года и по настоящее время), квалифицированных как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

График показывает, что динамика преступности по данной статье Уголовного кодекса достаточно резкая: имеются периоды значительного прироста или снижения количества совершаемых преступлений.

Один из самых низких показателей был отмечен в 2017 году; один из наиболее высоких — в 2011 году. По последним данным (за февраль 2018 г.) показатели чуть выше, чем при минимальном числе рассматриваемых преступлений, зарегистрированном в 2017 году.

Причин такому распространению преступлений, квалифицируемых по ст. 111 УК РФ, достаточно много.

Большое количество преступлений, а именно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, как считает Д. В. Немтинов [10], совершалось, когда в состоянии алкогольного опьянения находились и виновный, и жертва, причем алкоголь употреблялся совместно.

Автор также отмечает, что иногда жертва играет более активную роль, нежели правонарушитель, провоцируя на совершение преступления.

Г. А. Антонова [11], изучая характеристики умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в системе преступлений против здоровья, указывает, что возрастные категории преступников и количество (в процентном соотношении) совершаемых ими преступлений, квалифицируемых по ст. 111 УК РФ, следующие: до 18-ти лет — 5,3 %; 19–30 лет — 35,7 %; 31–40 лет — 29,3 %; 41–50 лет — 15,7 %; 51–60 лет — 8 %; свыше 60-ти лет — 1,7 %. При этом среди преступников значительно больше мужчин, чем женщин (79,3 %). Очевидно, что наибольшее число таких преступлений совершается лицами в возрасте от 19 до 30 лет, затем показатели постепенно снижаются.

В теории существует предположение о генетической или биологической предрасположенности личностей к совершению преступлений, связанных с насилием и причинением вреда здоровью в частности [12].

Биологическая предрасположенность к насилию, неразрешима в рамках традиционной отечественной криминологической теории, но опираясь на мировые, региональные и национальные тенденции насилия, она может засвидетельствовать то, что, несмотря на свою распространённость в мире, насильственная преступность свойственна относительно небольшой и медленно меняющейся части человеческой популяции. Динамика преступного насилия, несомненно, коррелирует с социально-политическими процессами, но эти взаимосвязи заметно слабее, чем между корыстной (имущественной) преступностью и объективными условиями жизни [13].

Отсюда можно сделать вывод, что причинами преступности, связанной с причинением вреда здоровью, в том числе и тяжкого, скорее становятся внешние условия, нежели генетическая предрасположенность.

Безусловно, существует вероятность, что такая взаимосвязь существует, но данная теория весьма спорна.

Установление причин преступлений, последствиями которых является причинение тяжкого вреда здоровью, необходимо для разработки мер, направленных на их предупреждение.

По мнению Н. Ф. Кузнецовой [14] важное место в системе профилактики насильственных преступлений занимают уголовно-правовые нормы с так называемой двойной превенцией, устанавливающие ответственность за деяния, которые предшествуют совершению тяжких насильственных преступлений в «преступной карьере» большинства опасных преступников: угроза убийством, незаконный оборот оружия, хулиганство и т. д.

Такой подход объясняется тем, что фактическая безответственность лиц, совершающих вышеуказанные противоправные деяния, создаёт у них чувство безнаказанности и приводит к постепенному усилению преступного поведения, которое, в последствии, и может способствовать причинению тяжкого вреда здоровью и иным насильственным преступлениям.

Источник