Травматическая катаракта

Повреждение хрусталика вследствие проникающего ранения или контузии глазного яблока называют травматической катарактой. Сюда же относят катаракты, вызванные воздействием химических веществ и других повреждающих агентов. При повреждении глаз такого рода больной жалуется на ухудшение зрение или даже полное отсутствие возможности различать предметы. Ниже мы расскажем об особенностях этого опасного заболевания глаз и о современных способах лечения травматической катаракты.

Особенности патологии

К сожалению, по статистике подобные проблемы в 72% случаев чреваты слепотой. Статистические данные по контузиям глаз еще более тревожные. Кроме того, посттравматические осложнения, как правило, связаны со смещением хрусталика.

Наш хрусталик – орган очень нежный, и ему достаточно даже самой легкой травмы, чтобы произошли необратимые изменения, и он помутнел. Помутнение хрусталика сопровождается постоянным снижением зрения. Сам больной, субъективно описывая свои ощущения, говорит: будто смотришь все время через грязное и мутное окно. Изображение искажено, предметы могут двоиться, в сумерках почти ничего не видно.

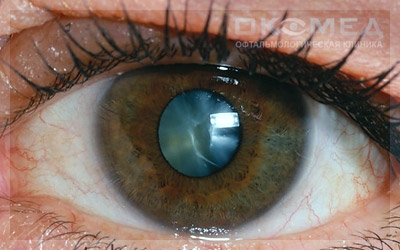

Травматическую катаракту можно увидеть даже невооруженным глазом: зрачок постепенно как бы выцветает, и из угольно-черного становится белесым. Обычно, если нарушена целостность хрусталика, такое повреждение обнаруживается почти сразу. Хрусталик может быстро набухнуть, вследствие чего внутриглазное давление повышается, и развивается передний увеит. Очень редко катаракта связана только с первоначальным помутнением, которое не прогрессирует.

Разновидности травматической катаракты

Травматическая катаракта может быть механической (в том числе контузионной), химической, лучевой и т.д.

У контузионной катаракты выделяют следующие разновидности:

- Кольцевидная катаракта Фоссиуса – характеризуется кольцеобразным помутнением. Это происходит потому, что во время контузии край радужки оставляет пигментный отпечаток. Он рассасывается примерно в течение месяца.

- Розеточная катаракта — помутнение в виде полосок, стягивающееся к центру розетки. Зрение при подобном повреждении глаза снижается постепенно.

- Тотальная катаракта — появляется при разрыве или контузии капсулы хрусталика.

Химические катаракты бывают:

- После ожогов щелочами. В этом случае катаракта может развиться спустя некоторое время.

- После воздействия кислот. Развивается почти мгновенно, поражает не только хрусталик, но и окружающие ткани.

- К разряду химических катаракт могут быть отнесены также катаракты, связанные с тяжелыми отравлениями, например, спорыньей. Также негативные последствия могут развиваться и от отравления нафталином, таллием, тринитротолуолом и нитрокраской. Если воздействие было кратковременным, то подобные катаракты могут рассосаться.

Профессиональная катаракта вызывается опасными факторами на производстве. Сюда можно отнести и тепловую катаракту, которая часто диагностируется у стеклодувов и тех, кто трудится в горячих цехах.

Лучевые катаракты связаны с радиационным воздействием, имеют форму кольца или диска. Другая характерная особенность – это цветные пятна на сером фоне.

Диагностика и методы лечения травматической катаракты

Катаракту начали лечить еще индусы 2,5 тысячи лет назад. Иголкой они смещали хрусталик в стекловидное тело, вследствие этого свет свободно достигал области сетчатки. С тех пор методы лечения катаракты значительно усовершенствовались.

При повреждении глаза врач-офтальмолог должен осмотреть глазное дно. Для уточнения диагноза может потребоваться биомикроскопия глаз с помощью щелевой лампы. Только по результатам комплексной диагностики врач-офтальмолог выбирает методики лечения. Пройти всестороннее обследование и лечение травматической катаракты в Москве вы можете, обратившись в нашу глазную клинику.

Лечение травматической катаракты только хирургическое. Чаще всего помутневший хрусталик сначала превращают в эмульсию с помощью ультразвука (метод факоэмульсификации), извлекают, после чего устанавливают искусственный хрусталик (так называемая интраокулярная линза, ИОЛ). Современные интраокулярные линзы бывают жесткими и мягкими. Последние ставят чаще, потому что в данном случае не требуется производить большой разрез и накладывать швы (линза вводится в сложенном виде и расправляется уже непосредственно в глазу).

После удаления травматической катаракты чрезвычайно важно тщательное исследование сетчатки, особенно на периферии глазного дна, в условиях максимального расширения зрачка. При обнаружении разрывов, очагов истончения, дегенерации сетчатки необходимо проведение лазеркоагуляции для профилактики отслойки сетчатки.

Источник

Травматическая катаракта

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Современные травмы глаз характеризуются особой тяжестью, вызывая гибель глаза в 72,2% случаев. Симптомы последствий контузий глаз, которые осложнены повреждениями хрусталика тяжелые, а исходы неблагоприятные, чем при травматических катарактах, которые вызваны прободными ранениям.

Травматическая катаракта делится на:

- раневые (при нарушении капсулы хрусталика и других признаках проникающего ранения);

- контузионные;

- химические.

После травмы хрусталика отмечается его смещение (вывих или подвывих).

Контузионная катаракта

- кольцевидная катаракта Фоссиуса — помутнение в виде кольца в результате пигментного отпечатка зрачкового края радужки в момент контузии. Пигмент рассасывается в течение нескольких недель;

- розеточная — полосчатое субкапсулярное помутнение, которое затем распространяется к центру розетки, а зрение неуклонно снижается. Первый и второй виды катаракты не сопровождаются разрывом капсулы, а возникают в результате сотрясения;

- при разрыве капсулы возникает тотальная катаракта.

Химические катаракты

Помутнение хрусталика в результате изменения кислотности влаги передней камеры. При ожогах щелочами катаракта может развиться и в поздние сроки, при ожогах кислотами катаракта развивается в первые часы, сопровождается поражением век, конъюнктивы, роговицы.

Профессиональная катаракта

Лучевые, тепловые, вызванные газо- и электросваркой, возникающие при отравлениях.

Лучевые катаракты

Хрусталик поглощает рентгеновские, радиационные лучи, нейроны и наиболее коротковолновые части инфракрасных лучей. Лучевые катаракты начинают развиваться у заднего полюса и имеют форму диска или кольца, расположенного между задней сумкой и зоной отщепления. На фоне помутнений видны цветные переливы (при биомикроскопии). Скрытый период может длиться десять лет и более. Необходимо соблюдать осторожность при лучевой терапии головы и особенно глазницы. Катаракты, вызванные СВЧ-излучением, имеют те же особенности: помутнения в зоне экватора, в нижней половине хрусталика, под капсулой. Поражение обычно двустороннее. Распространяется очень медленно.

Тепловая катаракта

Известны катаракты стеклодувов, рабочих горячих цехов. Эти виды катаракт носят название огневых. Катаракты стеклодувов отличаются тем, что при них страдают перед не капсулярные и заднекортикальные слои. Отличительный признак — слущивание капсулы в области зрачка.

Катаракта при отравлениях

Помутнения хрусталика, возникающие при общих тяжелых отравлениях, известны очень давно. Такие отравления может вызвать спорынья. Они сопровождаются расстройствами психики, судорогами и тяжелой глазной патологией — нарушением глазодвигательной функции и осложненной катарактой. Токсическое воздействие на хрусталик оказывают также нафталин, таллий, динитрофенол, тринитротолуол, нитрокрасители. Они могут попадать в организм через дыхательные пути, желудок и кожу. Известны случаи возникновения катаракты при приеме некоторых лекарственных веществ, например сульфаниламидов. Если прекращается поступление токсических веществ в организм, токсические катаракты в начальном периоде могут рассосаться. Длительное воздействие токсических веществ на хрусталик вызывает необратимые помутнения. В этих случаях требуется хирургическое лечение.

Источник

Травматическая катаракта глаза вред здоровью

Катаракта может возникать как сразу после контузии, так и через много лет после нее. Частота ее выявления составляет 11% при закрытой травме глаза. Теория сил «удара» и «контрудара» была предложена Wolter, Weidenthal и Schepens. Эти силы, распространяющиеся экваториально, составляют основной повреждающий механизм травмы. «Удар» является прямой действующей силой, тогда как «контрудар» вызывает повреждения при воздействии на хрусталик отраженной ударной волны. Распространение ударной волны в направлении экватора происходит при одновременном укорочении глазного яблока в переднее-заднем направлении в момент физического воздействия. При этом происходит разрыв капсулы хрусталика, отрыв цинновых связок или то и другое одновременно.

Катаракта может быть вызвана разрывом капсулы хрусталика. Дефект в капсуле позволяет внутриглазной жидкости проникать внутрь хрусталика, что приводит к его помутнению. Истинный механизм повреждения капсулы остается неясным. Передняя капсула имеет большие способности к заживлению дефектов благодаря регенераторным возможностям субкапсулярного эпителия, и вероятность увеличения дефекта низка. При размере дефекта в капсуле менее 2 мм эпителий быстро восстанавливает свою целостность. Дефекты более 3 мм часто приводят к помутнению хрусталика. Повреждения передней капсулы могут спонтанно открываться, что вызывает тяжелое воспаление и вторичную глаукому через много дней или месяцев после травмы.

В большинстве случаев возникновение травматической катаракты не связано с повреждением капсулы хрусталика. Контузия обычно приводит к появлению типичной катаракты, которая характеризуется наличием субкапсулярного помутнения в передних или задних корковых слоях в виде лепестков или радиально расходящихся спиц («катаракта-подсолнух»).

Травматические катаракты, если их не удалить, склонны прогрессировать до зрелого состояния, затрудняя осмотр глазного дна. Пациенты обычно жалуются на снижение зрения, изредка выявляются внутриглазное воспаление и повышение ВГД. Важно установить состояние заднего полюса глаза. Сроки и вид хирургического вмешательства определяются возможным прогнозом по зрению и наличием патологии в заднем отрезке глаза. При выявлении зрелой катаракты необходимо выполнить УЗ-сканирование в В-режиме для исключения разрывов и отслойки сетчатки, разрывов сосудистой оболочки или ранее необнаруженных инородных тел.

Степень выраженности и локализация помутнения — определяющие факторы при планировании хирургического вмешательства по поводу катаракты. Наличие катаракты не всегда является показанием к хирургическому лечению. Если катаракта не плотная или не затрагивает центральные отделы хрусталика и оптическую ось, пациенты практически не предъявляют жалоб. Оптическая коррекция обычно помогает повысить остроту зрения. Травматические катаракты не всегда прогрессируют и не во всех случаях сопровождаются другими повреждениями структур глаза. Симптоматика катаракт зависит от локализации помутнения в хрусталике. Задние субкапсулярные катаракты обычно вызывают большее число жалоб по сравнению с ядерными склеротическими или кортикальными катарактами схожей плотности.

Если выявленная катаракта не нарушает привычного образа жизни пациента и не сопровождается внутриглазным воспалением, инфекцией или глаукомой, в большинстве случаев лучшим решением будет динамическое наблюдение за таким пациентом.

До операции необходимо выполнить тщательное офтальмологическое обследование для выявления наличия и степени факодонеза, грыжи стекловидного тела, состояния задней капсулы хрусталика. В целом, факоэмульсификация является наиболее часто применяемым способом лечения катаракт. Особое внимание следует уделять тем пациентам, у которых подозревается слабость цинновых связок. Новые технологии, включающие имплантацию интракапсулярных колец и капсулярных поддерживающих крючков, в значительной степени облегчили удаление таких хрусталиков передним доступом.

Кроме того, современные факовитрэктомические системы обеспечивают безопасное удаление травматических катаракт при помощи факоэмульсификации. Постоянная инфузия жидкости позволяет избежать уменьшения глубины передней камеры и выпадения стекловидного тела. В тех случаях, когда розовый рефлекс отсутствует, следует окрашивать капсулу хрусталика индоцианиновым зеленым или трипановым синим перед выполнением капсулорексиса. При бурых катарактах, когда выполнение факоэмульсификации невозможно, прибегают к экстракапсулярной экстракции катаракты.

Если капсула хрусталика повреждена или имеется выраженный факодонез или подвывих хрусталика, следует рассмотреть другие способы удаления катаракты. В значительной степени выбор способа удаления катаракты обусловлен опытом хирурга. Если безопасность удаления катаракты передним доступом вызывает сомнения, следует проконсультировать пациента у витреоретинального хирурга перед принятием окончательного решения. Комбинированные парс плана витрэктомия и ленсэктомия все шире внедряются в практику. Инфузионный порт следует подшивать как можно дальше от места, в котором имеется или подозревается наличие отслойки сосудистой оболочки или сетчатки.

Перфторорганические вещества помогают мобилизовать вывихнутые в задний полюс фрагменты хрусталика, поддерживают их при удалении и защищают сетчатку от повреждения. Интракапсулярная экстракция катаракты, хотя и выполняется относительно редко, является способом выбора при значительной слабости цинновых связок и отсутствии грыжи стекловидного тела. Опыт хирурга играет важную роль при выборе способа удаления катаракты.

Первичная имплантация ИОЛ может быть выполнена после экстракции катаракты любым способом при отсутствии выраженного воспаления и при условии, что риск инфекции расценивается как низкий. ИОЛ может быть имплантирована в капсулярный мешок, в цилиарную борозду, в переднюю камеру, фиксирована к радужке или склере. При имплантации ИОЛ в капсулярный мешок гаптические элементы должны быть размещены перпендикулярно относительно той области, в которой выявлена слабость цинновых связок для максимальной стабилизации и расправления капсулярного мешка.

Сроки удаления катаракты зависят от многих факторов, в том числе от степени выраженности воспаления, потребности в зрительной реабилитации (монокулярное зрение или ребенок с угрозой развития амблиопии), необходимости дальнейших хирургических вмешательств на глазу и общего состояния пациента. Первичная экстракция катаракты имеет свои преимущества: удаление причины позднего воспаления и повышения ВГД, ранняя зрительная реабилитация. Недостатками являются удлинение продолжительности постоперационного воспаления, повышенный риск интраоперационноо воспаления и вероятность того, что катаракта могла и не влиять на остроту зрения.

У маленьких детей катарака представляет собой угрозу развития амблиопии. Если принимается решение об экстракции катаракты у ребенка, следует рассмотреть многие факторы. Одним из них является склонность к относительно быстрому помутнению задней капсулы хрусталика после экстракции катаракты. По этой причине рекомендуют выполнять первичную заднюю капсулотомию и переднюю витрэктомию во время выполнения экстракции катаракты у маленьких детей, у которых YAG-лазерная капсулотомия может быть затруднена в последующем (как правило, дети до 6 лет). Однако при экстракции катаракты у ребенка следует стремиться минимизировать возможное влияние на анатомию и физиологию развивающегося глаза.

Имплантация ИОЛ у детей также имеет ряд спорных моментов. К примеру, в одном из исследований установлено, что 70% детей имели остроту зрения > 0,33 (20/60) при имплантации ИОЛ (136 детей в возрасте от 2 до 16 лет, 1 ребенок меньше 2 лет). Обычно рекомендуют выполнять афакию у детей менее 2 лет,23 хотя имплантация ИОЛ у детей раннего возраста становится все более частой операцией.

Травмы глаза, при которых наблюдается катаракта, очень часто заканчиваются плохими исходами по причине сопутствующих повреждений структур заднего отрезка глаза, таких как отслойка сетчатки, фиброз маку-лы, травматическая оптическая невропатия. В 50—70% случаев при травмах глаза наблюдается значительное повреждение заднего сегмента глаза. Афферентная зрачковая недостаточность и иридодиализ относятся к неблагоприятным прогностическим факторам, выявляемым до операции.

Клинический случай: травматическая катаракта. 3-летняя девочка пожаловалась матери на боль в левом глазу и снижение зрения. Она была доставлена в кабинет неотложной глазной помощи для обследования. После назначения первичного лечения офтальмологом она была направлена в глазную клинику для дальнейшего обследования и лечения. Через 3 дня после травмы острота зрения на левом глазу составляла движение пальцев. При биомикроскопии была выявлена непроникающая рана роговицы в верхне-наружном сегменте. Передняя капсула хрусталика была повреждена, хрусталиковые массы выступали в области дефекта. При выполнении эхоскопии инородное тело и патология в заднем сегменте глаза не были обнаружены. Была назначена местная противовоспалительная и антибактериальная терапия, запланировано хирургическое лечение.

При выполнени операции передняя капсула хрусталика была окрашена трипановым синим для улучшения ее визуализации. После того как хрусталиковые массы были аспирированы через дефект в передней капсуле (белая стрелка), стало очевидно, что имеется повреждение периферического участка задней капсулы. Дефект в задней капсуле был круглым и не проминировал. Первоначальный дефект передней капсулы был трансформирован в капсулорексис и в капсулярный мешок имплантирована акриловая ИОЛ, гаптические элементы которой ориентировали перпендикулярно области повреждения в задней капсуле хрусталика.

Из-за риска помутнения задней капсулы хрусталика в последующем и сложности выполнения YAG-лазерной капсулотомии у ребенка раннего возраста, были произведены задняя капсулотомия и ограниченная передняя витрэктомия доступом через плоскую часть цилиарного тела. Ребенок поправился, окончательная острота зрения 1,0 (20/20). Было рекомендовано дальнейшее наблюдение у детского офтальмолога.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в содержание раздела «офтальмология» на нашем сайте

Источник