Тазовое предлежание плода

Автор материала

Описание

Код по МКБ-10: О32.1 Ягодичное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери.

Тазовое предлежание плода – положение плода в матке, при котором над входом в малый таз находятся ягодицы или ноги.

По положению плода различают следующие виды тазовых предлежаний:

- Неполное (чистое) ягодичное. Предлегают к малому тазу только ягодицы, ноги плода при этом смотрят вверх и находятся у его головы.

- Смешанное ягодичное. Положение ног ребенка напоминает позу лотоса (ноги скрещены).

- Полное ножное. Обе ноги направлены в сторону малого таза.

- Неполное ножное. В малый таз входит только одна нога.

Встречаемость тазовых предлежаний среди всех беременных варьирует от 2,7 до 5,4%. Чаще всего встречается чистое ягодичное тазовое. В относительных цифрах показатели колеблются в пределах 63,2-68%. На втором месте по встречаемости – смешанное ягодичное предлежание (20,6-23,4%). Реже всего можно встретить ножное предлежание: его встречаемость составляет от 11,4 до 13,4%.

Прослеживается зависимость вероятности выявления тазового предлежания плода от количества беременностей матери. Так, у первородящих женщин оно встречается реже, чем у повторнородящих. Это объясняется тем, что у многорожавших женщин возникает дряблость передней стенки живота и неполноценность мускулатуры матки. Такие условия дают возможность плоду легко расположиться ягодицами к малому тазу. Также у повторнородящих отмечаются смешанное ягодичное и ножное предлежание, а у первородящих – чистое ягодичное.

Возникновению тазовых предлежаний способствуют следующие факторы:

1. Органические

- Сужение таза, аномалии развития таза

- Пороки развития матки

- Чрезмерная или ограниченная подвижность плода при многоводии, маловодии, многоплодии

- Предлежание плаценты (плацента находится у входа в малый таз)

- Пороки развития плода (анэнцефалия, гидроцефалия)

- Опухоли придатков матки

2. Функциональные

Примером функциональных расстройств может быть дискоординация родовой деятельности. Это состояние характеризуется нарушением тонуса и ритма сокращений разных частей матки. Головка плода отталкивается от входа в малый таз. В результате появляется возможность к совершению маневра (плод переворачивается с головы на ноги).

Самыми частыми причинами и состояниями плода, сопровождающимися тазовым предлежанием, являются недоношенность (20,6%), многоплодие (13,1%), большое количество родов у беременной (4,1%), узкий таз женщины (1,5%).

К 36-й недели можно окончательно поставить диагноз тазовое предлежание. В период с 28 по 36 неделю беременным женщинам для установления головного предлежания рекомендуют использовать специальные гимнастические комплексы. У 70% повторнородящих и у 30% первородящих женщин плод поворачивается произвольно.

Симптомы

При тазовых предлежаниях без проведения физикальных или инструментальных методов исследования невозможно достоверно определить положение плода. Беременная может заподозрить тазовое предлежание по субъективным ощущениям при повороте ребенка. Плод, переворачиваясь на таз или на ноги, освобождает малый таз и сильнее давит на дно матки. Беременная женщина при поглаживаниях живота может нащупать головку ребенка в высшей точке стояния дна матки.

Диагностика

Для диагностики тазовых предлежаний применяют:

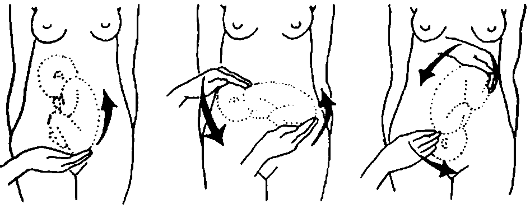

- Приемы Леопольда. Диагностическое значение имеют первый и третий приемы. Первым приемом определяют высоту стояния дна матки и часть плода, находящуюся на дне матки. Из-за перевернутого положения плода полость малого таза не занята головкой, поэтому высота стояния дна матки будет выше (к 40 неделе выше 34-35см). Во время пальпации дна матки предлежащая к ней часть плода будет прощупываться голова твердой консистенции и правильной округлой формы. Третьим и четвертым приёмами определяется предлежащая часть – если это не головка, то симптом баллотирования будет отсутствовать.

- Методы ультразвуковой диагностики. Самый достоверный способ определения тазового предлежания плода. Во время проведения УЗИ определяют не только предлежащую часть, но и позицию, вид. Большее диагностическое значение имеет определение вида (отношение спинки плода к передней брюшной стенке). Передний вид – спинка плода повернута к передней брюшной стенке, задний – спинка плода повернута к спине матери. Неблагоприятным является задний вид, т.к. во время рождения головки происходит ее разгибание и задержка в родовых путях. Дальнейшее родовспоможение приводит к повреждению шейного отдела позвоночника плода. Поэтому задний вид плода является показанием к кесареву сечению.

- Электрокардиограмма плода. При исследовании электрических полей сердца желудочковый комплекс QRS в норме расположен зубцом вверх, а при тазовой предлежании будет направлен вниз.

Лечение

Коррекция тазовых предлежаний проводится до родов во время беременности. Данная патология неблагоприятна как для матери, так и для плода. Во время родов возрастают риски выпадения пуповины и ее пережатия. Для исправления тазовых предлежаний плода используют лечебную гимнастику, которую нужно проводить с 28 недели беременности. Комплекс состоит из вводного, основного и заключительного упражнений:

- Вводное упражнение. Ноги поставить на ширине плеч. На счёт раз руки поднять в стороны ладонями вниз, приподняться на носочки, немного прогнуть спину и сделать глубокий вдох. Все действия необходимо выполнить одновременно. На счет два вернуться в исходное положение.

- Основное упражнение. Беременная занимает положение, соответствующее позиции плода: первая позиция – левый бок, вторая позиция – правый бок. Лежа на боку, будущая мама поджимает ноги к животу, в таком положении нужно провести пять минут. При глубоком вдохе женщина поворачивается через спину на противоположный бок, лежит спокойно также в течение пяти минут. Следующий шаг – выпрямление ноги, соответствующей позиции плода, при этом вторая нога согнута. Сделав глубокий вдох, беременная сгибает в тазобедренном и коленном суставах прямую ногу, обхватывает колено и тянет его в сторону спинки плода. При глубоком выдохе нога выпрямляется.

- Заключительное упражнение. Беременной необходимо лечь на спину, согнуть ноги в тазобедренных и коленных суставах. На счет раз одновременно вдохнуть и приподнять таз. Упор должен приходиться на стопы и плечевой пояс. На счет два таз опускается и делается выдох. Затем необходимо выпрямить ноги, напрячь ягодицы, втянуть живот и промежность и одновременно с этим сделать глубокий вдох.

После поворота плода вводное и основное упражнения отменяются, заключительное рекомендуется делать до конца беременности. Для предотвращения повторного тазового предлежания нужно зафиксировать его положение. Фиксацию проводят с помощью двух валиков, скрученных из полотенец, и пояса: валики располагают вдоль плода, поверх фиксируются поясом.

Перед назначением данного комплекса упражнений необходимо проконсультироваться с гинекологом.

Народные средства

Тазовое предлежание является состоянием, несущим угрозу для жизни и здоровья плода и матери. Прежде чем прибегнуть к альтернативному лечению, стоит проконсультироваться с акушером-гинекологом. При соблюдении назначенных врачебных рекомендаций допустимо использование альтернативных способов профилактики тазовых предлежаний.

Занять плоду головное предлежание хорошо помогает плавание. Во время нахождения в воде тело женщины более расслабленно, и матка в том числе. У плода появляется возможность для маневра из-за появившегося свободного места.

Способствовать повороту плода можно при помощи силы притяжения. Для этого необходимо возвысить таз относительно плечевого пояса. Плод начнет давить своим весом на дно матки, растягивая ее: при таком растяжении матки появляется больше места для разворота. Это можно осуществить двумя способами:

- Лечь на спину, согнув ноги в коленных и тазобедренных суставах, под поясницу подложить большую подушку, под шеей разместить подушку меньших размеров. Находиться в таком положении рекомендуется до 30 минут в день.

- Встать на локти и колени – в таком положении таз окажется выше плеч.

Обычно мамы советуют разговаривать со своим ребенком в утробе, пытаясь таким образом уговорить плод повернуться. Для занятия головного предлежания такие практики бесполезны, однако разговоры с еще неродившимся ребенком помогают создать и усилить психологическую связь между матерью и ребенком.

Источник

Тазовое предлежание плода

Статья обновлена: 2021-03-07

Тазовое предлежание — это продольное расположение плода, при котором тазовый конец плода предлежит ко входу в малый таз матери. Благоприятным для родов считается головное предлежание.

C давних времен тазовое предлежание плода считались не только опасными для матери и плода, но и давало пищу для суеверных толков. Так, например, считалось, что малыши, рожденные в тазовом предлежании, обречены на несчастливую жизнь, равно как и их близкие. Гиппократ (460-377 гг. до н.э.) писал, что роды в тазовом предлежании длятся более длительное время и опасны осложнениями. Для улучшения исхода родов он рекомендовал проводить операцию поворота плода, а при неудавшемся повороте делать эмбриотомию ( раздробление плода, с последующим его извлечением через родовые пути).

В начале новой эры римский врач и филосов Корнелий Цельс установил, что при тазовом предлежании плода возможен благоприятный исход родов. Он рекомендовал операцию низведения ножки с последующим извлечением плода. Это метод был забыт в последующей акушерской практике, однако в XVI веке восстановлен французским хирургом Амбруазом Паре как средство для искусственного завершения родов даже при головном предлежании плода. В дальнейшем этому вопросу было посвящено много трудов и исследований, некоторые из них не утратили своего значения и до настоящего времени, некоторые были забыты.

Кроме того, длительное время врачи спорили, относятся ли роды в тазовом предлежании к физиологическим или патологическим. На сегодняшний день этот вопрос решен однозначно. Тазовое предлежание плода — это патология. Большое число осложнений при беременности и в родах происходят именно при тазовом предлежании:

- смертность ребенка вследствие осложнения родов ( в 3-5 раз выше таковых при головном предлежании );

- снижение веса ребенка или задержка роста за счет преждевременного рождения;

- выпадение пуповины;

- гипоксия плода;

- плацентарная недостаточность;

- предлежания плаценты;

- пороки развития плода (более 25% смертей детей, рожденных в тазовом предлежании, обусловлены врожденными аномалиями, несовместимыми с жизнью);

- родовые травмы;

- у матери: разрывы шейки матки, влагалища, промежности, повреждения подвздошно-крестцового и лобкового сочленений, послеродовые кровотечения и послеродовые гнойно-септические заболевания, опухоли матки и др.

Среди причин перинатальной заболеваемости и смертности первое место занимают асфиксия и родовая травма. По данным ряда авторов, травматические повреждения у плода в родах при тазовом предлежании наблюдаются в 10-13, а асфиксия — в 3-8 раз чаще, чем при головном. Клиническими проявлениями перенесенной асфиксии и травмы плода являются недостаточность мозгового кровообращения и энцефалопатия различного генеза: гипоксического, травматического или сочетанного. Так, недостаточность мозгового кровообращения варьируется от 12,4-22,8%, а энцефалопатия — от 11,2-26,8%.

Наиболее частыми последствиями родовой травмы ребенка являются неврозы, эпилепсия, паралич, косоглазие, эндокринные заболевания, отставание психомоторного и физического развития, синдром минимальных мозговых дисфункций. Исследования, проведенные в дошкольный период, свидетельствуют о большей частоте неврологических изменений у детей, родившихся в тазовом предлежании. Согласно данным литературы, у детей 9-13 лет, родившихся в тазовом предлежании, выявлены парезы центрального происхождения в 4,2%, эпилепсия — 3%, признаки отставания умственного развития — 5% наблюдений, 3,8% детей, рожденных в тазовом предлежании, в возрасте 3,5-10,5 лет имели органическое поражение центральной нервной системы, 1% — отставания в нервно-психическом развитии.

Неблагоприятные отдаленные последствия у детей, рожденных в тазовом предлежании, могут проявляться центральными парезами, гидроцефалией, эпилепсией, отставанием в умственном развитии, врожденными вывихами тазобедренных суставов и др.

Все вышесказанное позволяет отнести роды в тазовом предлежании к патологическим.

Ягодичные предлежания (сгибательные)

1. Чисто ягодичное предлежание — ко входу в таз предлежат ягодицы, ножки согнуты в тазобедренных суставах, разогнуты в коленных и удерживают ручки на груди, головка прижата к груди.

2. Смешанное ягодичное предлежание — ко входу в таз предлежат ягодицы и одна или две стопы.

Ножные предлежания (разгибательные)

1. Неполное ножное предлежание — ко входу в таз предлежит одна ножка.

2. Полное ножное предлежание — предлежат обе ножки.

3. Коленное предлежание (встречатся крайне редко, в родах переходит в ножное предлежание).

В процессе родов полное тазовое предлежание может переходить в неполное или ножное.

Причины формирования тазового предлежания плода

Причины до настоящего времени недостаточно изучены. В норме матка имеет овоидную форму с большим диаметром у дна. Живой плод тоже представляет собой овоид (с большим овалом у тазового конца). В норме плод приспосабливается к форме матки, устанавливаясь в головном предлежании к 21-24 нед беременности, однако это положение остается неустойчивым до 32-33 нед. Окончательно предлежание плода устанавливается в 35-36 недель беременности. Различные изменения формы матки способствуют неправильному положению плода, в том числе и установлению тазового предлежания.

Этиологические факторы делят на материнские, плодовые и плацентарные. К материнским факторам относят: узкий таз, опухоли матки или яичников, аномалии развития матки (перегородки, двурогая матка и др.), снижение или повышение тонуса матки, рубец на матке после операций, в том числе кесарева сечения и др. Есть мнение (Е.В. Борюхина, 1982), что причиной тазового предлежания плода является недостаточная готовность организма женщины к родам, что обычно проявляется равномерным (низким или высоким) или неравномерным тонусом матки с гиперактивностью ее в нижнем маточном сегменте.

К плодовым факторам относят: задержку внутриутробного развития, врожденные аномалии плода ( пороки сердечно-сосудистой системы, аномалии центральной нервной системы, аномалии мышечно-скелетной системы и др.), смерть плода, особенности его вестибулярного аппарата, многоплодие, хромосомная патология, низкий вес плода и др. Взаимосвязь тазового предлежания с низким весом плода может быть обусловлена тем, что многие плоды, которые в сроки 26-36 недель беременности находящиеся в тазовом предлежании, могли бы перевернуться в головное, если бы не произошли преждевременные роды.

Плацентарные факторы включают предлежание плаценты, расположение ее в области дна или углов матки, маловодие или многоводие, патологию пуповины (обвитие: абсолютная или относительная короткость) и др. Одной из возможных причин тазового предлежания является наследственная предрасположенность, так как часто беременные с тазовым предлежанием плода сами родились в тазовом предлежании.

Повторные роды в тазовом предлежании отмечаются в 14-22,5% случаев, что свидетельствует о влиянии тех же факторов риска, что и при предыдущих беременностях. Кроме этого, существуют так называемые «необъяснимые причины» тазовых предлежаний, которые составляют не менее 50%.

Диагностика. Диагноз тазового предлежания плода устанавливается на основании данных анамнеза, наружного и внутреннего акушерского исследования, электрокардиографии плода, амниоскопии, рентгенографии. Но наиболее информативен в области диагностики тазового предлежания ультразвуковой метод. Внедрение в акушерскую практику современных методик ультразвукового исследования позволяет уточнить вариант азового предлежания плода, определить возможную причину (пороки развития матки и опухоли матки, локализация плаценты и др.), оценить функциональные возможности плода с помощью допплерометрии и кардиотокографии.

Возможен ли поворот плода?

В большинстве случаев, плод в тазовом предлежании к сроку родов переворачивается в головное. Самопроизвольный поворот наиболее часто наблюдается при ягодичном предлежании, а также у многорожавших женщин. Частота самопроизвольного поворота плода в головное предлежание прогрессивно снижается с увеличением срока гестации и составляет около 40% до 34 недель и 12% в 37 недель. К этому времени, если произошел спонтанный поворот, то обратный поворот маловероятен. Поворот в головное предлежание происходит спонтанно до родов у 70% повторно беременных с тазовым предлежанием и у 30% первородящих женщин.

В ряде случаев при неправильном положении плода используют наружный поворот плода (по Б. А. Архангельскому, по Виганду). Наружный поворот плода может быть проведен в женской консультации, но большинство специалистов предпочитает производить его в условиях стационара.

К факторам, затрудняющим наружный поворот, относят: ожирение матери, маловодие, локализация плаценты по передней стенке и в дне, раскрытие шейки матки. Наиболее безопасный срок выполнения эффективного поворота — 34-36 недель.

Противопоказания для проведения наружного поворота: угроза прерывания беременности, предлежание плаценты, аномалии развития матки, маловодие, многоплодие, узкий таз, гипоксия плода, рубец на матке.

Осложнения. Осложнения включают: гипоксию плода (3,3-10% случаев), отслойку плаценты ( 1,1-4% ), травмы плечевого сплетения плода, разрыв матки и гибель плода в результате компрессии пуповины. В случаях затрудненного поворота отмечается снижение резистентности кровотока в средней мозговой артерии, что может отражать нормальную физиологическую реакцию плода.

Учитывая сложность выполнения наружного поворота и риск развития осложнений, ряд врачей России и Украины разработали комплекс специальных коррегирующих упражнений по исправлению положения плода. Методики, предложенные И.Ф.Дикань (1961), Е.Н.Калининой (1975), И.И.Грищенко и А.Е.Шулешовой (1979), В.В.Абрамченко (1996), широко применяются у беременных с тазовыми предлежаниями плода.

Эффективность комплексов обусловлена изменением тонуса мышц передней брюшной стенки и матки. Выполнение комплексов возможно с 32-й до 38-й неделю беременности. По данным Е.В. Брюхиной, при дифференцированном подборе физических упражнений удается исправить тазовое предлежание плода более чем у 76% 6еременных. Хотя некоторые исследователи скептически относятся к этому утверждению.

Родоразрешение при тазовом предлежании

При нормальном течении беременности и отсутствии патологии дородовая госпитализация осуществляется в 38-39 недель беременности.

При осложненном течении беременности, узком тазе, крупном плоде, экстрагенитальной патологии госпитализация проводится в 37-38 недель, что позволяет провести ряд диагностических, профилактических, а также лечебных мероприятий и определить план наиболее рационального ведения родов.

Родоразрешение может быть выполнено путем операции кесарево сечение или через естественные родовые пути. В большинстве акушерских руководств при тазовом предлежании рекомендовано кесарево сечение. Частота планового кесарева сечения при тазовом предлежании составляет от 40 до 80%. Читайте больше в статье «Показания к кесареву сечению».

Влагалищное родоразрешение при доношенной или почти доношенной беременности возможно если:

- предполаемая масса плода 1500 (1800)-3600 (3800) г;

- беременность одноплодная в ягодичном предлежании;

- у роженницы таз нормального размера;

- «зрелая» шейка матки.

- отсутствие отягощенного анамнеза и осложнений беременности.

Однако, по данным ряда авторов, от 10 до 30% женщин, начавших роды через естественные родовые пути, родоразрешаются путем кесарева сечения в экстренном порядке из-за возникших осложнений и рисков для плода.

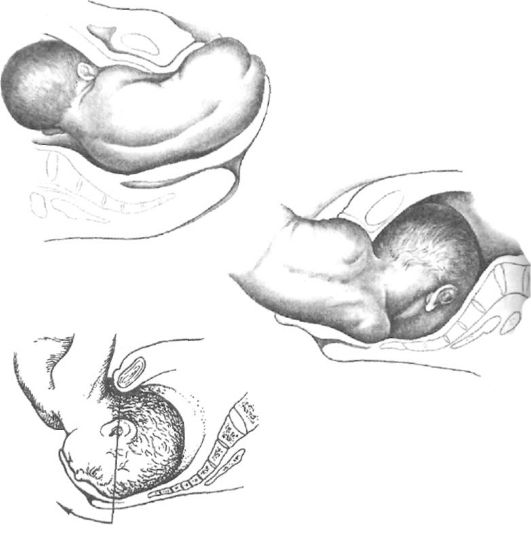

У 5% доношенных плодов в тазовом предлежании головка находится в состоянии чрезмерного разгибания. В этом случае родоразрешение через естественные родовые пути может привести к травме шейного отдела спинного мозга. По некоторым данным, перинатальная смертность плодов, родившихся естественным путем с переразгибанием головки, равна 13,5%. У 6,8% новорожденных детей выявлены симптомы внутричерепных кровоизлияний, у 20,5% — черепно-мозговая и спинномозговая травма.

Еще одно возможное осложнение (6%)- запрокидывание ручек плода. Оно обычно наступает вследствие быстрого опускания туловища плода по родовому каналу (особенно в случаях недоношенности) и при экстракции неопытным акушером и нарушает нормальный биомеханизм родов, увеличивая частоту асфиксии плода. Форсированные тракции плода могут привести к перелому плеча или ключицы и травме плечевого сплетения, мышц плеча, травме черепа, спинного мозга и даже груди и органов брюшной полости.

У недоношенных детей при преждевременных родах головка может задержаться в шейке матки, раскрытие которой достаточно, чтобы прошла грудная клетка, но не головка, поскольку она менее податлива. Последствиями вагинального родоразрешения в этом случае могут быть гипоксия, физическая травма, особенно опасные для недоношенного плода. Таким образом, для родоразрешения очень маленьким, но видимо здоровым плодом в целом также рекомендуется кесарево сечение. Среди детей с экстремально низкой массой тела смертность при влагалищном родоразрешении по сравнению с таковой при кесаревом сечении выше в 2-7 раз. Однако тазовые предлежания в случаях экстремально низкой массы тела плода являются относительным противопоказанием для кесарева сечения.

Источник