Факторы, разрушающие здоровье. Профилактика вредных привычек

Здоровье человека – это залог благополучия его жизни. Без хорошего самочувствия, настроения невозможно создать семью, добиться успехов на работе и в обществе. Здоровье является одним из величайших благ, который накладывает отпечаток на любую сферу жизни человека. К сожалению, уровень физического и психологического состояния находится в прямой зависимости от множества биологических, социальных, антропогенных, экономических и социальных факторов. Однако решающее влияние на здоровье оказывает образ жизни каждого индивидуума: недостаточно подвижный образ жизни, нерегулярный сон, неправильное питание, ежедневные стрессы и, конечно же, вредные привычки. Помимо раздражительности, хронической усталости и снижения иммунитета, организм может пострадать от расстройств пищеварительного тракта, бронхиальной астмы и гипертонии.

Многие привычки, приобретающие еще в юные годы, серьезно вредят организму. Вредные привычки — широкое понятие, которое предполагает нарушение этических норм поведения, а также разрушение состояние здоровья человека. Данное поведение способствует быстрому расходованию всех резервов человеческого организма, преждевременному его старению и приобретению различных заболеваний. Сюда, прежде всего, надо отнести табакокурение и употребление алкоголя.

В настоящее время курение глубоко вошло в быт многих людей, стало повседневным явлением. Несмотря на борьбу общественности, введением новых требований «антитабачного» закона, часть населения все равно остается активными курильщиками, при этом все осознают, что никотин сильнейший яд. Кроме никотина, отрицательное воздействие оказывают и другие составные части табачного дыма. При поступлении в организм окиси углерода развивается кислородное голодание, за счет того, что угарный газ легче соединяется гемоглобином, чем кислород и доставляется с кровью ко всем органам и тканям. Частое и продолжительное курение сопряжено с проявлениями физического дискомфорта: утреннего кашля, головной боли, резких неприятных ощущений в области желудка, сердца, потливости, колебаниях артериального давления, потере сна, аппетита, снижении памяти. Человек становится нервозным, раздражительным. Кроме того, курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей. Вдыхание задымленного табачного воздуха (пассивное курение) приводит к тем же болезням, которыми страдают курильщики. Курильщик вдыхает дым, который прошел через фильтр сигареты, в то время как некурящий вдыхает абсолютно неотфильтрованный дым. Этот дым содержит в 50 раз больше канцерогенов, вдвое больше дегтя и никотина, в 5 раз больше окиси углерода и в 50 раз больше аммиака, чем дым, вдыхаемый через сигарету. Поэтому прекращение курения является обязательным условием здорового образа жизни.

Проблема алкоголизма представляет собой разветвленный комплекс социальных патологий, влияющих на нормальное функционирование общества. Прием даже небольших доз алкоголя понижает работоспособность, ведет к быстрой утомляемости, рассеянности, затрудняет правильное восприятие событий. Алкоголизм – тяжелая хроническая болезнь, трудноизлечимая. Она развивается на основе регулярного и длительного употребления алкоголя и характеризуется особым патологическим состоянием организма: неудержимым влечением к спиртному, изменением степени его переносимости и деградацией личности. Алкоголь крайне вредно действует на клетки головного мозга, парализуя их деятельность и уничтожая их. Пагубно влияние алкоголя на печень: при длительном его употреблении развиваются хронический гепатит и цирроз печени. Употребление спиртных напитков вне зависимости от вида крепости приводит к нарушению сердечного ритма, обменных процессов в тканях сердца и мозга и необратимым изменениям в этих тканях. От последствии алкоголизма страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей.

Стресс — в переводе с английского означает «нажим, давление, напряжение». Стрессу подвержен любой человек вне зависимости от занимаемой должности, положения в обществе и материального достатка. Напряженное эмоциональное состояние оказывает отрицательное влияние на психологическое и на физическое состояние человека. Стресс приводит к психоэмоциональным нарушениям (тревожность, депрессия, неврозы, упадок настроения, или, наоборот, перевозбуждение, гнев, нарушения памяти, бессонница). Стрессы являются главными факторами риска при проявлении и обострении многих заболеваний: сердечно — сосудистые (гипертоническая болезнь, стенокардия, инсульт), желудочно-кишечного тракта (язва, гастрит), простудные и инфекционные, что объясняется ослабленным иммунитетом. Убрать из нашей жизни большинство стрессовых факторов невозможно, однако можно изменить восприятие и обезвредить их негативное влияние на наше здоровье и жизнь в целом.

В современном мире офисная работа, автоматизация производства передвижение на автомобиле, развитие бытовой техники снижают потребность человека в движении. Низкая физическая активность способствует развитию заболеваний таких как, артериальная гипертония, атеросклероз, инфаркт миокарда, сахарный диабет, ожирение и остеопороз. Даже обычная, повседневная физическая активность (прогулка по улице, выполнение работы по дому, хождение по лестнице) поможет сохранить тонус мышц и поддержать вес, поскольку в процессе этой деятельности сжигаются калории.

Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в сохранении и формировании здоровья все же принадлежит самому человеку, его здоровому образу жизни, ценностям и установкам.

Не забывайте, что Ваше здоровье в Ваших руках. Не будьте заложниками своих вредных привычек.

Откажитесь от курения и алкоголя, больше двигайтесь, старайтесь проще относится к неурядицам и житейским неприятностям! Будьте здоровы!

Источник

Причины ухудшения состояния здоровья студентов

Рубрика: Физическая культура и спорт

Дата публикации: 01.04.2017 2017-04-01

Статья просмотрена: 3360 раз

Библиографическое описание:

Осетрина, Д. А. Причины ухудшения состояния здоровья студентов / Д. А. Осетрина, В. В. Семёнова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 13 (147). — С. 649-651. — URL: https://moluch.ru/archive/147/41309/ (дата обращения: 09.06.2021).

Здоровье — ключевой фактор, влияющий на трудоспособность и психологическое состояние человека, а значит желание и возможность развиваться, вести полноценную жизнь. В конечном итоге именно здоровье нации определяет нравственный климат в обществе, влияет на состояние экономики и качество жизни граждан.

Однако многочисленные исследования и собственный опыт показывают, что здоровье населения по большинству показателей не только не улучшается, но и ухудшается. При этом многие болезни, еще недавно считавшиеся исключительно старческими, сегодня стремительно «молодеют». Уже в юношеском возрасте большинство людей имеет набор хронических заболеваний. Из года в год растет заболеваемость студентов, которая обусловлена рядом бытовых и социально-экономических факторов. Соответственно с этим уменьшается количество здоровых студентов и возрастает количество студентов с различными заболеваниями. Все эти утверждения находят своё подтверждение при медицинском обследовании студентов. Соответственно прогрессии заболеваемости студенческого контингента отмечается и рост трудопотерь, что снижает эффективность учебной деятельности [1].

По результатам медосмотров, проводимых среди студентов одного из ВУЗов, наблюдается общая тенденция ухудшения состояния здоровья студентов. Для улучшения сложившейся ситуации многие ВУЗы проводят работу по оздоровлению учащихся в собственных профилакториях. Если 10 лет назад, по статистике этого же ВУЗа, в профилакторий для общего оздоровления поступало 30 % студентов, то сейчас эти цифры сильно изменились. Так в 2013 году лишь 2 % от общего числа обратившихся студентов поступили в профилакторий для оздоровления, в 2014 году — 4,6 %, в 2015 году — 0,7 %, а за 2016 год — 0,75 %; то есть наблюдается неуклонный рост заболеваемости среди студентов.

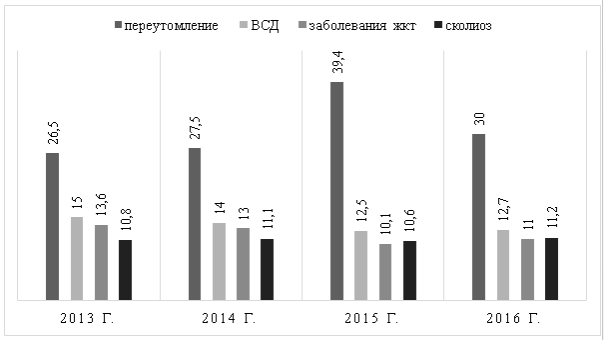

За последние 4 года практически не изменилась структура заболеваемости среди студентов. По данным статистики, по нозологии на первом месте неизменно диагноз переутомление (23,6 % в 2013году, 27,5 % в 2014 году, 39,4 % в 2015 году, 30 % в 2016 году). На втором месте по частоте поставленных диагнозов находится вегетососудистая дистония (15 % в 2013 году,14 % в 2014 году, 12,5 % в 2015 году и 12,7 % в 2016 году). На третьем месте неизменно были заболевания желудочно-кишечного тракта (13,6 % в 2013 году, 13 % в 2014 году), но в 2015 и в 2016 годах они переместились на четвертое место (10,1 % и 11 % соответственно), уступив третье место сколиозу (10,6 % и 11,2 %). При этом снизилось количество студентов, поступивших с диагнозом заболевания глаз в 1,5 раза, что прежде всего, связано с внедрением новой аппаратуры и новых методик лечения. Кроме того, наблюдается снижение числа пациентов с ЛОР-заболеваниями в 2,2 раза, анемией в 2,5 раза, кожными заболеваниями в 1,5 раза. На графике представлено процентное соотношение, данных диагнозов от общего числа поставленных диагнозов в период с 2013 по 2016 годы (см. рис. 1).

Рис. 1. Статистика заболеваемости студентов 2013–2016 гг.

Кроме того, среди студентов наблюдается рост 1,6 раза заболеваемости остеохондрозом, что не удивительно. Основной причиной появления и прогрессирования заболеваний опорно-двигательной системы является малоподвижный образ жизни, вызывающий мышечную гипотонию. Низкая физическая активность отмечается почти у 70 % студентов. Результатом чего является неспособность мышечного корсета удерживать костный остов в вертикальном положении. Даже незначительные отклонения от нормы еще в школьном возрасте со стороны костно-мышечной системы в сочетании с неблагоприятными условиями могут приводить к появлению патологических типов осанки, предрасполагающих в дальнейшем к развитию и прогрессированию сколиоза и дорсопатии. Другим предрасполагающим фактором, в основном среди юношей, является недоступность по цене таких благоприятных видов спорта как плавание, которое дает равномерную нагрузку на все группы мышц. Студенты напротив чаще посещают тренажерные залы, где бесконтрольно занимаются на силовых тренажерах; часто нагрузки оказываются значительно выше допустимых и выбираются без учета противопоказаний, что ведет к высокому травматизму и стремительно усугубляет уже имеющейся патологии опорно-двигательной системы.

Особого внимания заслуживает статистика распределения числа заболевших на разных курсах. При анализе заболеваемости обнаружилось, что на I курсе самая высокая заболеваемость по числу дней — 294 дня; на II курсе — 266 дней; на III курсе — 123 дня; на IV курсе — 153 дня; на V курсе — 102 дня. Данная статистика показывает, что самое большое число обратившихся за помощью приходится на I и II курсы: резко возросшая учебная нагрузка, неблагоприятное воздействие социально-гигиенических факторов среды, стремительное изменение привычного ритма жизни и круга общения, смена места проживания, качества питания, вызывают сильный стресс и оказывают выраженное негативное влияние на физическое и психологическое здоровье студентов. Помимо этого, на состояние здоровья иногородних студентов, проживающих в общежитии, могут влиять некоторые бытовые неудобства.

Наиболее важным и часто встречающимся фактором, оказывающим неблагоприятное влияние на здоровье учащихся, так же является несбалансированную высококалорийную пищу и нарушение режима питания. Результаты опроса показали, что более половины учащихся питаются в среднем 2 раза в сутки, а около трети принимают горячую пищу лишь раз в сутки. При этом качественный состав еды большинства студентов не удовлетворяет потребность организма в витаминах и микроэлементах, особенно остро данный дисбаланс наблюдается среди иногородних студентов, в большей степени питающихся фастфудом. Систематическое неправильное питание прежде всего провоцирует заболевания желудочно-кишечного тракта, а также приводит к нарушению обменных процессов и работы всего организма.

Частичный переход высшего образования на коммерческую основу, рост стоимости жилья, коммунальных услуг, основного набора продуктов питания, лекарств, приводит к тому, что физическая и умственная нагрузка на студентов возрастает. Большинство из них работают в свободное от учебы время, и чаще всего они заняты малоквалифицированным трудом: работают грузчиками, официантами, дворниками, охранниками, как правило, это происходит в вечернее или ночное время. Уже на первых курсах учебу с работой совмещают более 30 % юношей и 15 % девушек. Это приводит к значительному нарушению режима дня, острой нехватке сна и постоянной усталости, ухудшению жизненных функций организма, что значительно ослабляет иммунную систему человека. Кроме того, переход ВУЗов в категорию научно-исследовательских университетов влечет усложнение учебной программы, реорганизацию кафедр, ужесточение контроля над учебным процессом, как следствие многократно возросшая нагрузка приводит к целому ряду функциональных отклонений и хронических заболеваний.

По данным исследования, проведенного среди студентов различных ВУЗов нашей страны, отмечен сильный рост негативных тенденций в гигиеническом поведении студентов. Количество студентов, курящих, употребляющих алкоголь или наркотики, достигло 72,8 %.

Особое внимание стоит уделить диспансерным больным. Число диспансерных больных среди студентов стремительно уменьшается, если в 2013году оно составляло 35,2 %, в 2014 году 33 %, то в 2015 году уже 24 %, а в 2016 году 22 %. В первую очередь это связано с тем, что студенты не становятся на диспансерный учет, стремясь в будущем скрыть свои диагнозы от потенциального работодателя, так как хотят получить по окончании ВУЗа престижную и высокооплачиваемую работу, а диагноз может стать решающим фактором при выборе кандидата на должность.

Таким образом, общее состояние здоровья молодежи продолжает вызывать опасение. Причина тому — множество взаимосвязанных негативных факторов, многие из которых связаны в первую очередь со стремительно меняющимся ритмом жизни в мегаполисах. Для снижения темпов ухудшения данной ситуации, а в дальнейшем и решения проблемы, следует внимательнее изучить способы оздоровления студентов в том числе путем систематического посещения профилакториев и формирования культуры здорового образа жизни. Поэтому следует изучать проблемы физического воспитания как одного из самых доступных основных методов оздоровления. Однако не следует злоупотреблять физическими нагрузками. Правильно организованный процесс физического воспитания может стать движущей силой всего учебного процесса по формированию и становлению физической культуры личности. Это происходит благодаря стимулированию развития наиболее значимых для соответствующей личности биологических и социальных потребностей в движении, развитии, познании, самоутверждении, самовоспитании, что станет ключом к формированию здоровой и сильной нации, так как именно в руках молодежи находится будущее.

- Фильчаков C. А., Чернышева И. В., Шлемова М. В. Актуальные проблемы здоровья студентов // Успехи современного естествознания. — 2013.

- Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия Санкт-Петербург. — 2008.

- Крамской С. И., Амельченко И. А. О реализации оздоровительной программы в условиях технического вуза. — 2014.

Источник