Субъективные показатели физического здоровья

Библиографическая ссылка на статью:

Безрутченко А.Ю. Субъективный и объективный самоконтроль // Современные научные исследования и инновации. 2018. № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2018/04/86317 (дата обращения: 08.06.2021).

Руководитель: Степанюк Александр Дмитриевич

Помимо занятий в спортивных комплексах, тренажерных залах, секциях под руководством тренеров и под пристальным вниманием врачей студенты также самостоятельно упражняются дома. К сожалению, многие из них недостаточно хорошо знакомы с нормами и правилами проведения самостоятельных занятий, что может отрицательно повлиять на эффективность последних и даже пагубно сказаться на здоровье студентов. Поэтому имеет смысл рассказать о методике самоконтроля, позволяющей наилучшим образом оптимизировать самостоятельное выполнение упражнений. В данной статье будут рассмотрены некоторые способы осуществления самоконтроля, которые автор считает наиболее важными.

Самоконтроль – это практика, направленная на самостоятельное наблюдение за собственным здоровьем, учёт показателей физической подготовки и их изменений во время занятий спортом с целью достижения наилучших спортивных результатов без вреда здоровью.

Самоконтроль делят на субъективный и объективный. Суть субъективного самоконтроля заключается в оценке собственного здоровья и психологического состояния, основанной на ощущениях. Объективный же самоконтроль базируется на измерениях, тестах, упражнениях и пробах, позволяющих получить достаточно точные независимые сведения о состоянии физического развития спортсмена.

К показателям субъективного самоконтроля относятся:

- самочувствие;

- настроение;

- работоспособность (умственная, физическая, смешанная);

- желание;

- сон;

- аппетит.

Каждому показателю может быть присвоена словесная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо»), которая, в свою очередь, может быть занесена в дневник субъективного самоконтроля. Обычно такой дневник представляет собой двумерную таблицу (табл.1).

Дневник субъективного самоконтроля

Для большей наглядности показатели субъективного самоконтроля можно оценивать по пятибалльной шкале.

Дневник субъективного самоконтроля позволит студенту проследить за динамикой своих субъективных ощущений в течение определённого периода времени и, проанализировав результаты, выбрать подходящий для себя режим занятий (например, увеличить или уменьшить нагрузку).

Объективный самоконтроль, как уже было сказано выше, подразумевает оценивание состояния физического развития спортсмена посредством измерения параметров его организма. К таким параметрам относятся:

- рост;

- вес;

- осанка;

- телосложение;

- дыхание;

- пульс;

- давление;

- жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ);

- задержка дыхания;

- мышечная память, или мышечное чувство.

Ведение дневника объективного самоконтроля аналогично ведению дневника субъективного самоконтроля с тем лишь отличием, что в ячейках таблицы следует указывать конкретные значения показателей физического развития. По этим данным студент может получить достоверное представление об уровне своей физической подготовки путём сравнения их с установленными нормами. Соответствующие каждому параметру медицинские нормы читатель может найти в медицинских справочниках, пособиях.

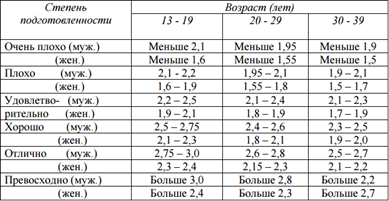

Когда идёт речь об объективном самоконтроле, нельзя не упомянуть об известном 12-минутном тесте Купера, разработанном американским доктором Кеннетом Купером для армии США в 1968 году. Данный тест позволяет определить уровень подготовки испытуемого по дистанции, преодоленной им за 12 минут, в зависимости от его пола и возраста. Ниже приведена таблица для теста Купера (табл.2).

По данным приведённой выше таблицы студент может определить уровень собственной физической подготовки и в соответствии с ним выбрать наиболее подходящий для себя режим занятий.

Итак, автором статьи были рассмотрены ключевые моменты практики самоконтроля, которые могут быть учтены студентами при проведении самостоятельных спортивных занятий для повышения их эффективности.

Библиографический список

- Шипов Н.А., Симаков М.И., Мосягин В.Ф. Самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т., 2000. – 20 с.

- Методико-практические занятия по физической культуре и спорту / Под ред. Ш.З. Хуббиева, С.Ш. Намозовой, Т.Л. Незнамовой. – СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2013. – 220 с.

- Пасичниченко В.А., Кудрицкий В.Н. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. – Минск: БГТУ, 2008. – 33 с.

Количество просмотров публикации: Please wait

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться:

Регистрация

© 2021. Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации».

Источник

Определение уровня физического состояния индивидуума

Определение двигательного режима — врачебное назначение, должно проводиться индивидуально с учетом уровня физического состояния (УФС) пациента, так как назначение неадекватной физической нагрузки может отрицательно сказаться на его здоровье: привести к ухудшению течения основного заболевания или к появлению симптомов перетренированности. Недостаточная же физическая активность не даст должного тренирующего, лечебного и профилактического эффекта. В связи с этим актуальным является вопрос определения УФС для обоснования и назначения оптимального двигательного режима (ОДР).

Имеется значительное количество различных методов оценки уровня физического состояния. Практика показала, что в ряде случаев при оценке уровня физического состояния одного пациента различными способами, результаты могут не совпадать и даже противоречить друг другу. Это затрудняет работу врача, делает необъективными его рекомендации в отношении назначения ОДР. Особенно ярко эта тенденция прослеживается при заполнении «Врачебно-контрольной карты физкультурника и спортсмена» — УФ № 061У, в которой определен перечень обязательных исследований. Исходя из вышеизложенного была определена цель и задачи исследования.

Определить, какой из методов оценки уровня физического состояния пациента, предложенный в УФ № 061У наиболее объективно отражает состояние пациента и может быть выбран как приоритетный при рекомендации оптимального двигательного режима.

Задачи:

- Определить уровень физического состояния в группе здоровых людей с применением различных методов оценки;

- Определить уровень физической работоспособности индивидуумов в обследуемой группе;

- Методом математического анализа установить сопоставимость значений УФС, найденных различными методиками;

- Определить, какой метод оценки уровня физического состояния наиболее достоверно отражает уровень работоспособности у здоровых людей.

Материалы и методы.

Для достижения поставленной цели было обследовано 108 человек — 1-2 медицинской группы, в возрасте 22-26 лет, в том числе 36 мужчин и 72 женщины, что составило соответственно 33,3% и 66,7%. Исследования проводились с сентября по май в первую половину дня с 9.00 до 12.00 часов. У обследуемых проводился сбор медицинского и спортивного анамнеза, стоматоскопическое и физикальное исследование, определение уровня физического состояния, проведение функционального тестирования. Полученные результаты обрабатывались с применением компьютерных программ Excel, Statistica. Определение достоверности (р) различий абсолютных показателей, результатов корреляционного анализа проводилось при помощи критерия Стьюдента (t), относительных — по критерию Фишера (F).

Определение уровня физического состояния проводилось следующими способами:

1. Определение уровня физического состояния по Е.А. Пироговой:

ЧСС — частота сердечных сокращений, уд. в. мин. в покое;

АД ср. — артериальное давление среднее в покое, мм рт. ст. Находится по формуле:

АДд — артериальное давление диастолическое, мм рт. ст.;

АДс — артериальное давление систолическое, мм рт. ст.;

В — возраст в годах;

МТ — масса тела, кг;

Рост — рост, см;

Полученное цифровое значение оценивается по таблице с градацией на 5 уровней: 0,255-0,375 — «низкий», 0,255-0,375 — «ниже среднего», 0,376-0,525 — «средний», 0,526-0,675 — «выше среднего», 0,826 и более — «высокий».

2. Оценка уровня физического (соматического) здоровья по Г.Л. Апанасенко:

Проводится комплексная оценка уровня физического здоровья по специальным таблицам с подсчетом общего количества баллов. Принимаются во внимание масса тела, рост, жизненная емкость легких, результаты динамометрии, ЧСС покоя, АДс, время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 сек, (в сек).

Полученное цифровое значение оценивается по таблице с градацией на 5 уровней: ≤ 4 — «низкий», 5-9 — «ниже среднего», 10-13 — «средний», 14-16 — «выше среднего», 17-21 — «высокий».

3. Оценка уровня физического состояния по С.А. Душанину с соавт.:

Проводится комплексная оценка уровня физического состояния с помощью специального опросника со специальной системой подсчета баллов. Принимаются во внимание возраст, вес, уровень артериального давления и ЧСС в покое, восстановление пульса после 20 приседаний за 40 сек, употребление алкоголя и курение, количество регулярных аэробных тренировок в неделю.

Полученное цифровое значение оценивается с градацией на 6 уровней: менее 20 баллов — «очень плохое», 20-50 балов — «плохое», 51-105 баллов — «неудовлетворительное», 106-160 баллов — «удовлетворительное», 161 — 300 баллов — «хорошее», более 300 баллов — «очень хорошее».

4. Определение физической работоспособности проводилось при помощи пробы Руффье:

(30 приседаний в течение 45 с) с расчетом индекса Руффье — Диксона (ИРД, усл. ед.) по формуле:

Уровень физической работоспособности по ИРД оценивается как: «хороший» от 0 до 2,9 усл.ед.; «средний» от 3,0 до 5,9 усл. ед.; «удовлетворительный» от 6,0 до 8,0 усл.ед.; «плохой» — выше 8 усл. ед.

Гипотеза исследования.

Как видно из представленных формул, определение уровня физического состояния в основном базируется на математических расчетах, где в качестве исходных значений используются морфометрические показатели и физиологические параметры, измеренные в состоянии покоя. В ряде случаев во внимание принимается восстанавливаемость пульса после незначительной физической нагрузки (20 приседаний), а в методе С.А. Душанина с соавт. оценивается так же спортивный анамнез — наличие регулярных аэробных нагрузок. В то же время известно, что ведущим показателем функционального состояния организма и объективным критерием здоровья является уровень общей физической работоспособности (ФР).

Физическая работоспособность — понятие комплексное. Складывается из многих факторов: телосложения, антропометрических показателей, мощности, емкости и эффективности механизмов энергопродукции аэробным и анаэробным путем, силы и выносливости мышц, нервно-мышечной координации, состояния опорно-двигательного аппарата, состояния эндокринной системы, психического статуса, мотивации и др. и определяется путем функционального тестирования.

Было выдвинуто предположение, что за наиболее объективный метод определения уровня физического состояния должен быть принят тот, результаты которого в цифровом выражении наиболее значимо коррелируют с результатами определения уровня физической работоспособности.

Результаты определения уровня физического состояния по различным методикам представлены в табл. 1.

Как видно из представленной таблицы, количественное распределение обследуемых по уровням физического состояния значительно различается при применении различных методик определения физического состояния, как у женщин, так и у мужчин.

Так, при применении методики Апанасенко большинство женщин имеет УФС низкий и ниже среднего — 72,5%. Женщин с высоким уровнем не выявлено.

А при определении уровня физического состояния по Пирогову большинство женщин имеют высокий уровень; количество женщин с низким уровнем достоверно уменьшается в 7,8 раза, имеющих УФС ниже среднего — более, чем в 31 раз. Та же тенденция — у мужчин: при определении УФС по Пироговой в 10,3 раза увеличивается количество мужчин с высоким и выше среднего УФС, в 6,2 раза снижается количество мужчин с низким УФС и в 1,6 раза — с УФС ниже среднего по сравнению с результатами определения состояния по методике Апанасенко, р А