Статистика по здоровью новорожденных

Врачи назвали самые частые патологии при рождении ребёнка

По данным Всемирной организации здравоохранения, различные родовые травмы случаются у 8-11% новорожденных, а микроповреждения получают до 75% малышей.

Врач-педиатр, организатор «Марафона по роддомам» Татьяна Буцкая и врач акушер-гинеколог высшей категории родильного отделения ФГБОУ ВО РостГМУ Елена Коваленко рассказала АиФ о том, какие родовые травмы наиболее распространены, что надо учитывать при родах и какие нарушения здоровья могут ожидать ребёнка, получившего родовую травму.

Всего насчитывается несколько десятков родовых травм, но основными из них можно назвать следующие пять.

- Поражение головного мозга

Чаще всего встречается у недоношенных младенцев (до 15%) и доношенных детей с врожденными нарушениями свертываемости крови (до 5%). В некоторых случаях последствия кровоизлияния, которое типично для повреждения нервной системы, становятся очевидны лишь через несколько часов после получения травмы. Новорожденный может получить достаточно высокий балл по шкале Апгар, его состояние может казаться удовлетворительным, но после завершения так называемого «светлого промежутка» (длится от нескольких минут до нескольких часов) оно может резко ухудшиться.

Первая помощь в случае поражения центральной нервной системы состоит в восстановлении дыхания, нормализации работы сердца и коррекции обменных нарушений. Таким новорожденным необходим так называемый охранительный режим (тишина, щадящие осмотр и пеленание, внутривенное питание) и лекарственная терапия. Восстановление тяжелых пациентов нередко оказывается очень сложным и не всегда может быть полным при органических поражениях центральной нервной системы.

- Поражение спинного мозга и периферической системы

Чаще всего у детей травмируется плечевое сплетение. Травма может привести к параличу плеча, локтевого сустава, кисти. В некоторых случаях во время родов может пострадать шейный отдел. Если произошел перелом или смещение шейных позвонков, ребенок может стать глубоким инвалидом или погибнуть.

Кроме того, встречается и такая проблема, как поражение лицевого нерва. Она наблюдается в 1-7 случаях на 1000 родов. Проблема, что называется, «рассасывается» сама собой через несколько дней после получения травмы.

- Перелом костей

Чаще всего возникают переломы ключицы — по статистике, у 1 из 100 новорожденных. Постановка диагноза не вызывает никаких трудностей. У ребенка возникает отек, а двигательная активность в местах перелома снижается. После наложения гипса кости быстро срастаются и в будущем о переломе ничего не напоминает.

Плечевая кость ломается по типу «зеленой веточки». Ломается неровно, и случается такой перелом обычно у крупных детей при задержке рождения плечиков. Кости срастаются к концу второй недели после травмы. Переломы бедренной кости — еще одна распространенная травма скелета. Возникает обычно при рождении младенца, находящегося в тазовом предлежании.

- Травмы мягких тканей

Родовая опухоль (отек на затылке, лбе, половых органах, ягодицах) практически безобидна: она не требует лечения и исчезает через несколько дней после рождения малыша.

Кефалогематома (внешне выглядит так же, как родовая опухоль) через пару дней после появления начинает увеличиваться в размерах. Рассасывается она долго, через 6-8 недель после рождения ребенка, в некоторых случаях (из-за большого количества крови под надкостницей) требует хирургического вмешательства.

- Травмы органов брюшной полости

Обычно возникает у новорожденных, имевших внутриутробно кисты брюшной полости (например, кисты яичника). Во время прохождения через родовые пути матери они могут лопнуть. Именно поэтому очень важно ультразвуковое наблюдение на этапе беременности. Чтобы избежать негативного сценария, женщине нужен специализированный роддом и понимание, что врачи в ее случае могут принять решение о необходимости кесарева сечения.

Акушерская ошибка

Кроме того, причиной травмы может стать ошибка акушеров – неумелое вмешательство или спешка. К родовой травме могут привести: стимуляция родов, использование метода Кристеллера (выдавливание плода), неправильное выведение плечиков младенца. Также опасно в родах использование щипцов. Сейчас их практически не применяют, на смену им пришел вакуум. Он более безопасен и во многом благодаря ему статистика по родовым травмам значительно улучшилась.

Можно ли предвидеть?

Существуют факторы риска, о которых знает каждый врач. Среди них:

- фетоплацентарная недостаточность (нарушения в системе «мать-плацента-плод»), различные виды гипоксии и асфиксии;

- несоответствие размеров головы ребенка и таза матери (младенец слишком крупный, а таз женщины слишком узкий), в том числе на фоне сахарного диабета у матери;

- неправильное положение плода (например, ягодичное или поперечное предлежание);

- преждевременные или запоздалые роды;

- стремительные или затяжные роды.

В этих случаях очень важно грамотное ведение родов. Врач должен оценивать риски и в случае необходимости (например, женщина рожает «богатыря» или отошли зеленые воды, а значит, ребенок испытывает гипоксию) вовремя сделать кесарево сечение.

Как сообщалось ранее, в Белгороде следователи начали проверку перинатального центра горбольницы, где с начала года погибли 22 младенца. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Подробнее читайте: В белгородском перинатальном центре в смерти 22 младенцев ищут вину врачей.

Источник

Роспотребнадзор назвал число абсолютно здоровых детей в России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12%, более чем у половины школьников есть хронические заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. За последние десять лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в полтора раза, а хронических болезней — в два раза.

«Отмечается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (среди учащихся их число не превышает 10—12%), стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах. Частота функциональных нарушений увеличилась в полтора раза; хронических болезней — в два раза. Более половины школьников 7—9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни», — заявили в ведомстве.

«Белый яд» вместо витаминов

При этом ведомство отмечает избыточное потребление соли, специй, сахара и некачественных жиров.

«Отмеченные нарушения питания детей и подростков служат одной из важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний. У детей дошкольного и школьного возраста отмечается высокая частота заболеваний желудочно-кишечного тракта, анемия; болезни обмена веществ — в первую очередь ожирение и сахарный диабет, распространенность которых значительно увеличилась за последние годы», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ожирение угрожает здоровью следующих поколений

Роспотребнадзор отмечает, что эта тенденция особенно тревожна, поскольку создает угрозу здоровью следующих поколений.

В службе пояснили, что проблема ожирения затрагивает весь жизненный цикл: у матерей, страдающих ожирением, выше вероятность рождения детей с избыточной массой тела, а у такого ребенка выше вероятность того, что она сохранится в зрелом возрасте. Вероятность развития ожирения с момента рождения зависит как от генетических факторов, так и от факторов окружающей среды.

Источник

Младенческая смертность в рф: статистика, причины, динамика

В прошлом выпуске Дайджеста урологии N3-2016 мы рассматривали вопрос материнской смертности. Младенческая смертность всегда считалась «чутким барометром» социального благополучия общества, по уровню которой, равно как и по величине продолжительности жизни, оценивают общее состояние здоровья и качество жизни населения и уровень социально-экономического развития и благополучия общества, в целом. В совокупности с уровнем материнской смертности он указывает на состояние репродуктивного здоровья населения, а также на состояние служб родовспоможения, педиатрии.

Статистика

Младенческая смертность характеризует смертность детей на первом году жизни. Смертность в возрасте до 1-го года намного превышает показатель смертности в большинстве возрастов: ее вероятность в этот период времени сопоставима с вероятностью смерти лиц, достигших 55 лет. При этом, как отмечает ВОЗ, на долю новорожденных приходится 40% всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет. Большинство всех случаев смерти в неонатальный период (75%) происходят на первой неделе жизни, а 25-45% из них – в течение первых 24 часов.

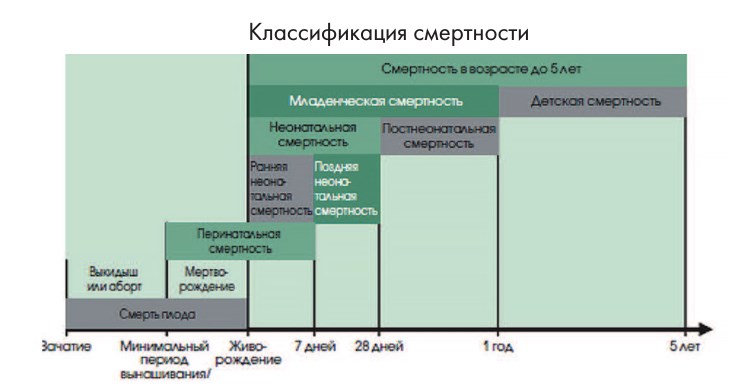

По классификации ВОЗ существует следующее распределение периодов младенческой смертности (рис.1):

Младенческая смертность характеризует смертность детей на первом году жизни. Смертность в возрасте до 1-го года намного превышает показатель смертности в большинстве возрастов: ее вероятность в этот период времени сопоставима с вероятностью смерти лиц, достигших 55 лет. При этом, как отмечает ВОЗ, на долю новорожденных приходится 40% всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет. Большинство всех случаев смерти в неонатальный период (75%) происходят на первой неделе жизни, а 25-45% из них – в течение первых 24 часов. По классификации ВОЗ существует следующее распределение периодов младенческой смертности (рис.1): перинатальный период (с 22 недели беременности по 7 сутки жизни (включая ранний неонатальный – с момента живорождения по 7 сутки – учитывая, что при расчете непосредственно неонатальной смертности в знаменателе находятся лишь родившиеся живыми, а перинатальной – все родившиеся, включая мертворожденных) поздний неонатальный период (с 8 по 28 сутки жизни) постнеонатальный период (до конца 1 года жизни)

Кроме того, отдельно выделяется период с 1 года жизни до достижения 5 лет, когда смерть классифицируется как «детская смертность».

Рис. 1. Терминология для классификации случаев смерти в период беременности и в раннем детском возрасте

Вычисление показателей

Алгоритмы вычисления показателя младенческой смертности:

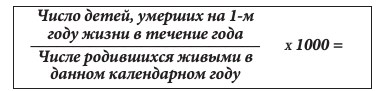

Формула, принятая в органах государственной статистики в РФ (рис.2):

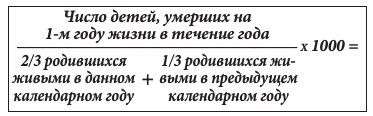

Однако в связи с тем, что ребенок может родиться в одном календарном году (например, в декабре 2015 г.), а умереть в другом календарном году (например, в январе 2016 г.), для определения показателя используют и следующий способ расчетов рис.3): Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 декабря 2008 г. N 782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти» документами для регистрации младенческой смертности утверждены «Врачебное свидетельство о смерти» (ф. 106/у-08) и «Врачебное свидетельство перинатальной смерти» (ф. 106-2/у-08).

Рис. 2. Алгоритм вычисления коэффициента младенческой смертности, принятый в органах государственной статистики РФ

Рис. 3. Алгоритм ВОЗ вычисления коэффициента младенческой смертности по формуле Ратса

Динамика в России

В соответствии с последними данными, за первое полугодие 2015 г. показатель младенческой смертности в России достиг 6,6 на 1000 родившихся живыми. С учетом того, что данный показатель – лишь полугодовой, коэффициент действительно высок. Как отмечает глава Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов, «. такого роста младенческой смертности не было даже во время экономического кризиса 2008 года и в последующие годы».

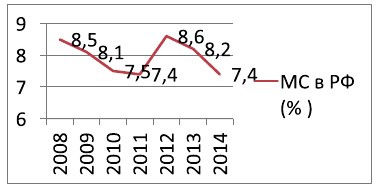

Необходимо отметить, что динамика изменения коэффициента младенческой смертности в РФ все еще не стабильна. В различные период времени ФСГС РФ отмечает как его понижения, так и повышения (рис. 4).

Рис. 4. Динамика изменения коэффициента младенческой смертности в РФ в период 2008-2014 гг.

К примеру, в 2014 г. показатель младенческой смертности составил 7,4 на 1000, что ниже показателя за 2013 г. – 8,2 на 1000 родившихся живыми. При этом, как прокомментировал эти данные заместитель директора по научной работе ФГБУ Научного Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Дмитрий Дегтярев, снижение показателей младенческой смертности никогда не бывает синхронным во всех регионах. Так, в первом полугодии 2013 г. показатели младенческой смертности выше среднероссийских наблюдались в 25 регионах (30,11%), в первом полугодии 2014 г. – в 16 (18,8%), а за первую половину 2015 г. повышение показателей младенческой смертности были выше среднероссийского уровня в 20 из 85 регионов, составив 23,5%.

Рис. 5. Распределение по показателям младенческой смертности в РФ в зависимости от места проживания

Различен показатель младенческой смертности и в зависимости от проживания роженицы в городе или сельской местности (рис. 5). Как и в случае со статистикой ФСГС РФ по материнской смертности, показатели смертности среди сельского населения превышают показатели среди городского.

Младенческая смертность по регионам РФ

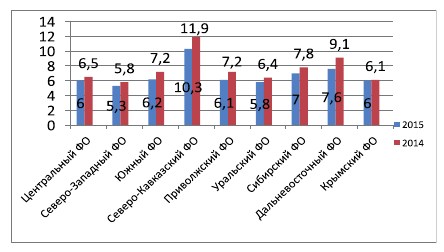

Как было отмечено выше, различны показатели младенческой смертности и по регионам. По данным ФСГС РФ о младенческой смертности по субъектам РФ за период январь-декабрь 2015 г., округа с наибольшим показателем младенческой смертности – Северо-Кавказский федеральный (11,9‰ за 2014 г. и 10,3‰ за 2015 г.) и Дальневосточный федеральный(9,1 ‰ за 2014 г. и 7,6‰ за 2015 г.). Округа по наименьшему показателю – Приволжский федеральный (7,2‰ за 2014 г. и 6,1‰ за 2015 г.) и Северозападный федеральный – (5,8‰ за 2014 г. и 5,3‰ за 2015 г.) (рис. 6)

Рис. 6. Младенческая смертность по субъектам РФ в 2014 и 2015 гг.

Периоды младенческой смертности

В рамках первого года человеческой жизни, который и рассматривает показатель младенческой смертности, выделяют три периода, различных как по вероятности смерти, так и по структуру доминирующей патологии.

Перинатальный период представляет собой отрезок времени от 22-й недели беременности до конца 7-х суток внеутробной жизни. Отдельно в нем выделяются интранатальный (от времени появления регулярных родовых схваток до момента перевязки пуповины – 6-8 часов) и ранний неонатальный периоды (с момента живорождения до 7х суток жизни). Разница: при расчете неонатальной смертности в знаменателе находятся лишь родившиеся живыми, при расчете перинатальной – включая мертворожденных. Этот период – важнейшее время жизни плода и новорожденного, отличающееся наибольшим риском смерти (с учетом того, что включает детей, родившихся недоношенными). На его долю приходится до 75% смертей на первом году жизни и до 40% всех случаев детской смертности до 5 лет. Величина данного показателя – особенно при межрегиональных и межгосударственных сопоставлениях – характеризует уровень репродуктивного здоровья матери, качество ее жизни, состояние родовспоможения и многие другие аспекты медицинского и социального развития. Также считается, что при резких колебаниях показателя динамика перинатальной смертности указывает на искажения статистического учета младенческой смертности, поскольку число умерших в этот период соотносится с общим числом родившихся – как живыми, так и мертвыми.

С 2012 г. Российская Федерация перешла на регистрацию рождения по критериям ВОЗ (срок беременности 22 недели и более, масса тела при рождении ребенка 500 г и более или менее 500 г при многоплодных родах; длина тела ребенка при рождении 25 см и более – в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна). Выхаживание таких детей представляет собой задачи нового уровня сложности и направляет на поиск решений для снижения плодовых потерь, инвалидности новорожденных и младенческой смертности.

Причины младенческой смертности в перинатальном периоде принято разделять на две группы:

- заболевания или состояние матери или последа, патология беременности и родов;

- заболевания и состояние плода

К первой группе причин относятся осложнения со стороны плаценты, пуповины и оболочек – преждевременная отслойка плаценты, патология пуповины и т.д.; такие осложнения беременности, как токсикозы второй половины беременности, преждевременное излитие околоплодных вод; непосредственно осложнения родов и родоразрешения.

Причинами перинатальной смертности со стороны ребенка в развивающихся странах являются: по 22,5% – асфиксия и родовая травма, 12,7% – врожденные пороки развития, 1,4% – инфекции. Развитые страны имеют более высокий удельный вес врожденных аномалий и более низкий – интранатальных причин и инфекции.

Неонатальный период – период жизни ребенка от момента рождения до достижения им 28 дней. В рамках неонатального периода выделяют два: ранний (1-я неделя жизни) и поздний (2-я – 4-я недели), которым соответствуют понятия и показатели ранней и поздней неонатальной смертности.

Основными причинами неонатальной смертности являются: врожденные пороки развития, родовые травмы, пневмонии новорожденных (исключая врожденную). Соотношение этих причин различается в зависимости от уровня жизни и состояния здравоохранения в части родовспоможения. Принципиальной особенностью младенческой смертности в России, качественно отличающей ее от показателей ЕС, является устойчивая тенденция снижения доли неонатальной смертности в пользу увеличения постнеонатальной. Эта особенность динамики показателя обусловлена т.н. «недорегистрацией» умерших новорожденных. Основные способы занижения показателя младенческой смертности – «переброс» умерших детей в мертворожденные, не учитываемые в государственной статистике, или отнесение умершего ребенка к нерегистрируемым в ЗАГСе «плодам» («выкидышам», к которым в отечественной медицине – до 2011 г. включительно – относились прерывания беременности в сроке до 27 полных недель). На практике эти два «механизма» выявляются на основании очевидных структурных диспропорций числа живои мертворожденных, а также по диссоциации весовой структуры умерших – исчезновению детей пограничной массы тела (1000-1499г), «перебрасываемых» в нерегистрируемые «плоды».

Третьим периодом, который выделяется в рамках первого года жизни, является постнеонатальный – начиная с 29-го дня жизни и до достижения 1 года, для которого рассчитывается соответствующий ему показатель постнеонатальной смертности. Среди основных причин постнеонатальной смертности находятся врожденные аномалии, болезни органов дыхания, внешние причины. К последним относятся качество ухода и питания, своевременность оказания педиатрической помощи, травмы.

Динамика – исторические факты

Минувшее столетие во всем мире ознаменовалось значительным снижением младенческой смертности. Если в начале ХХ в. в Норвегии умирал, не дожив до года, каждый двенадцатый-тринадцатый новорожденный, во Франции – каждый седьмой, в Германии – каждый пятый, в России – каждый четвертый, то в период с середины до окончания ХХ в. показатели младенческой смертности небывало снизились.

Однако изменения происходили с переменным успехом. В начале XX в. показатели младенческой смертности в России были крайне высоки: в 1901 г. доля умерших в этом возрасте составляла 40,5%, постепенно снижаясь до 38% в 1910 г. В этот период российские показатели превышали соответствующие данные в развитых странах в 1,5-3 раза. Основными причинами младенческой смертности в начале XX в. были желудочно-кишечные и инфекционные заболевания, болезни органов дыхания. Во многом её столь высокий уровень был связан и с особенностями вскармливания грудных детей в русских семьях, где традиционно было принято едва ли не с первых дней жизни давать ребенку прикорм или же полностью лишать его грудного молока, оставлять без матери на попечении детей-подростков или стариков.

Также причинами высокой смертности были неразвитость системы медицинской помощи и родовспоможения, сложная санитарная обстановка труда, быта и жилищных условий, отсутствие знаний по гигиене, низкая грамотность населения. В России отсутствовало какое-либо законодательство об охране материнства и детства, существовавшее во многих европейских странах уже длительное время. В 1920х гг. в результате реформ здравоохранения по принятию и реализации законодательных актов и декретов об охране материнства и детства, по развитию системы родовспоможения и медицинской помощи матери и ребенку, по созданию инфраструктуры для ухода за детьми (молочные кухни, ясли, патронажная система, приюты для грудных детей), по проведению санитарно-просветительской работы как составной части культурной революции, было достигнуто снижение младенческой и материнской смертности. В 1926 г. российский показатель смертности детей до 1 года составил 188 на 1 000 родившихся, т. е. за первую четверть XX века сократившись почти на треть.

1930е гг. характеризуются вновь колебанием уровня младенческой смертности в силу влияющих экономических и социальных причин. Происходило свертывание НЭПа, начался процесс индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, что способствовало росту показателей до уровня первого десятилетия XX века. В 1933 г. был достигнут высочайший уровень младенческой смертности – 295,1‰ – во многом из-за массового голода населения, и лишь к концу 1930х гг. стал вновь устойчиво сокращаться. Основной тому причиной стала реализация мер по охране материнства и детства, рост санитарной грамотности населения, улучшение качества медицинской помощи.

После Великой Отечественной войны вновь происходили улучшения показателей. В первую очередь, это связано с появлением и использованием при лечении желудочно-кишечных инфекций и пневмоний антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, которые привели к значительному сокращению смертности детей до 1 года от болезней органов дыхания и инфекционных заболеваний. В итоге, в 1946 г. коэффициент младенческой смертности в России составил 124,0‰ по сравнению с 205,2‰ в 1940 г. А к середине 1960х гг. смертность на первом году жизни снизилась в стране еще в 5 раз: до 26,6‰ в 1965 г.

Сокращение младенческой смертности продолжалось и в дальнейшем. Начиная с 1960х гг до конца ХХ в. ее уровень снизился в 2,5 раза. Однако это снижение неоднократно прерывалось периодами возрастания: в 1971−1976, 1984, 1987, 1990−1993 и 1999 гг. Весомым был рост показателя в 1990−1993 гг. с 17,4 до 19,9‰, что связано с переходом с 1 января 1993 г. на рекомендованные ВОЗ определения живорождения.

На Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, состоявшейся в 1990 г., первая из согласованных целей касалась существенного сокращения смертности младенцев и детей в возрасте до 5 лет. В дальнейшем существенный акцент на этом был сделан в обязательствах, принятых в итоговом документе «Мир, пригодный для жизни детей» в ходе специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по положению детей в 2002 г.. Кроме того, начиная с 2000 г. сокращение детской смертности на 2/3 к 2015 г. входило в список Целей развития тысячелетия ООН. И, в соответствии с опубликованным докладом о ЦРТ за 2015 г., коэффициент смертности среди детей в возрасте до пяти лет во всем мире снизился более чем наполовину, сократившись с 90 до 43 смертей на 1 000 живорождений за период 1990–2015 гг.

В настоящее время, как упоминалось в начале данной работы, показатели младенческой смертности не стабильны, но по сравнению с XX в. динамика, безусловно, положительна. По данным ФСГС РФ в 2014 г. коэффициент младенческой смертности составит 7,4, хотя показатели 2015 г., судя по данным за первое полугодие, скорее всего, будут более высоки. В соответствии с анализом существующих проблем для снижения младенческой смертности, являющегося одной из целей «Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 года» можно выдвинуть следующие положения:

- обеспечение равного доступа к высококвалифицированной специализированной помощи независимо от проживания в городской или сельской местности путем регионализации помощи;

- уровневая система оказания перинатальной помощи

- расширение сети перинатальных центров с возможностями оказания оптимальной помощи тяжелобольным и крайне незрелым недоношенным детям

- обеспечение равнодоступной высокотехнологичной помощи беременным и роженицам высокого риска;

- обеспечение полноценного обследования потенциальных родителей на предмет врожденных заболеваний и возможных патологий будущего плода;

- повышение качества и регулярности наблюдения беременных для своевременного направления в учреждения необходимого функционального уровня, соответствующего состоянию здоровья женщины, состоянию плода, характеру течения беременности и предполагаемым срокам родоразрешения;

- мониторинг эффективности и своевременности госпитализации с соблюдением принципов регионализации; развитие экстренной транспортной службы для беременных, рожениц и новорожденных;

- обеспечение условий для непрерывного медицинского образования и повышения квалификации кадров;

- повсеместный анализ причин перинатальной смертности (включая мертворождения) отдельно для доношенных и недоношенных детей с целью выявления существующих резервов снижения перинатальных потерь;

- повышение репродуктивного образования российской молодежи и развитие соответствующего менталитета будущих родителей, основанного на ответственном отношении к собственному здоровью.

Несомненно, строгое следование рекомендациям на всех этапах позволит снизить уровень младенческой смертности уже в обозримом будущем.

М.П. Перова

Член Ассоциации медицинских журналистов

Источник