Социальное здоровье современной молодежи российского общества

Дата публикации: 19.03.2019 2019-03-19

Статья просмотрена: 7299 раз

Библиографическое описание:

Тер-Геворкова, Н. К. Социальное здоровье современной молодежи российского общества / Н. К. Тер-Геворкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 12 (250). — С. 237-241. — URL: https://moluch.ru/archive/250/57339/ (дата обращения: 08.06.2021).

На основе статистического анализа выявлена основная тенденция относительно социального здоровья молодежи. Подробно продемонстрированы факторы, влияющие на молодежь в российском обществе на современном этапе.

Ключевые слова: социальное здоровье, факторы социального здоровья, молодежь российского общества, современные ценности молодежи.

Эффективное социально-экономическое развитие общества определяется идеальным функционированием и поведением индивидов. Таким идеальным элементом, обеспечивающим развитие общества, является человеческая личность, которая обладает высоким потенциалом своего здоровья. Социальное здоровье — это внутреннее состояние индивида, которое определяет способность человека контактировать с социумом. Социальное здоровье представляется сложным социальным феноменом, возникающим в процессе взаимодействия индивида с социальной средой и отражающим уровень этого взаимодействия. Само по себе социальное здоровье формируется под влиянием родителей, друзей, близких людей, коллег, соседей и так далее — то есть социальное здоровье напрямую связано с социализацией индивида. Принято выделять следующие компоненты социального здоровья:

- Нравственность индивида — это набор совокупность этических и моральных идеалов человека, которые представляются ему истинными, на основе которых он формирует собственные установки и следует им на протяжении жизни. Данный компонент проявляется в способности человека к самооценке, способности предвидеть возможную ситуацию и оценить ее, способности определять разницу между добром и злом, а также в способности испытывать чувства веры, любви, стыда и так далее.

- Социальная адаптация — это способность индивида приспосабливаться к тем или иным постоянно изменяющимся условиями среды его жизнедеятельности. Зарождается социальная адаптация в процессе социализации, а проявляется она в эффективном социальном взаимодействии индивида с социумом.

В настоящее время представляется необходимым оценить социальное здоровье молодежи. Молодежь — это социально-демографическая группа, имеющая социальные и психологические черты, обусловленные возрастными особенностями молодых людей, процессом становления их духовного мира, спецификой положения в социальной структуре общества. Диапазоном возраста, относительно которого ту или иную социальную группу можно назвать молодежью, принято считать от 14–15 лет до 29–30 лет. В данный интервал в настоящее время в России входит примерно 25 миллионов человек, что составляет примерно 17 % всего населения [1]. Несмотря на то, что именно молодежь считается наиболее перспективной с точки зрения развития общества социальной группой, ее место в социальной структуре весьма трудно определить. В связи с этим, например, академик Е. М. Бабосов, обуславливал своеобразие молодежи следующими признаками:

– отсутствие собственного социального положения в обществе, из-за чего некоторые эксперты даже склонны считать, что молодежь относится к маргинализованным слоям населения;

– включенность в молодёжные движения и группировки;

– незавершенность процесса формирования социальных качеств;

– многоступенчатость, возрастная предопределённость процесса становления и развития социального потенциала молодых людей.

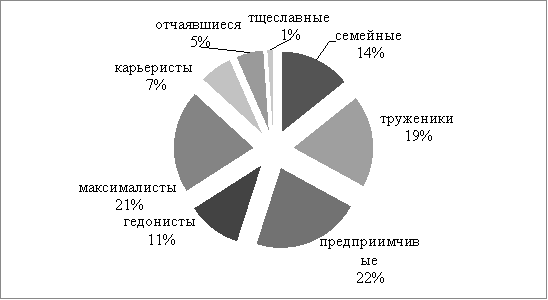

Действительно есть повод считать, что молодежь относится скорее всего к маргинализованным слоям населения, поскольку большинство молодых людей -в первую очередь студенты и учащиеся — не имеет собственного профессионального социального статуса, и их место в статусной структуре общества определяется социальным положением их семей или своим будущим статусом, который связан с получаемой профессией. Также трудно отнести молодежь к тому или иному современному слою населения, поскольку большинство людей данной группы еще не имеют своего дохода, какого-либо уровня власти, престижа, молодежь можно оценивать только по уровню получения образования. Кроме того, усложняет определение места молодежи тот факт, что для молодых людей намного важнее оценивать свои неформальные социальные роли, связанные с включенностью в различные молодежные группировки, нежели формальные социальные роли. Однако некоторую информацию о состоянии нынешней молодежи позволяет нам узнать масштабное социологическое исследование института социологии РАН под названием «Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты» [2]. Исследование разбивает молодежь на группы относительно их жизненных установок (рис. 1).

Рис. 1. Жизненные устремления российской молодежи

Данное исследование позволяет нам понять, что, несмотря на тот факт, что место молодежи достаточно трудно определить в социальной структуре, данная социальная группа в любом случае является самой перспективной в дальнейшем развитии общества, особенно учитывая то, что среди молодежи преобладают «предприимчивые», «труженики» и «максималисты». Молодежь является, таким образом, как самым динамичным и подвижным элементом социума, так и самым уязвимым.

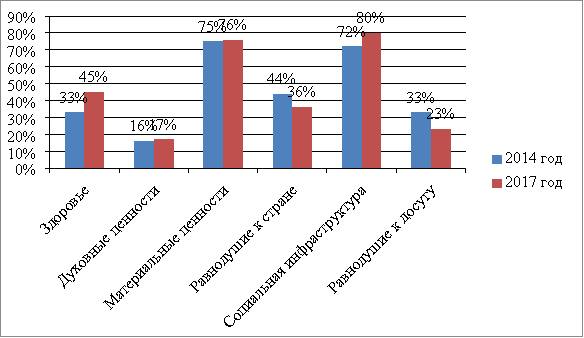

Хотелось бы обратить внимание на современные ценности всего российского общества. Последнее исследование, проведенное ВЦИОМ в 2017 году, показывает следующие результаты (рис. 2) [3].

Рис. 2. Диаграмма ценностей граждан РФ за 2017 год

Первые три лидирующие ценности являются таковыми уже несколько лет. Однако остальные ценности претерпевали изменения. Например, такие ценности, как социальная инфраструктура, состояние экологии, политическая и экономическая ситуация в стране, возможность достижения целей и творческая реализация стали наиболее важными для россиян с 2014 г., поднявшись с прежних позиций в среднем на 6 п. Однако некоторые ценности — социальный статус, досуговая деятельность, значимость климатических показателей и карьерный рост — снизились с 2014 года. Мы видим, что в большинстве своем для населения РФ стабильно важными являются взаимосвязанные здоровье, безопасность и отношения в семье. Кроме того, исходя из показателей, в последние годы для россиян намного важнее внешняя ситуация в стране в целом в связи с политической и экономической нестабильностью, чем их внутреннее состояние, связанное со своей профессией и досугом. В то же время можно выделить некоторые аспекты относительно ценностей молодежи с помощью сравнения исследований 2014 и 2017 годов [4]:

Рис. 3. Диаграмма ценностей молодежи РФ за 2014 и 2017 год

Стоит отметить, что множество ценностей молодежи совпадают со среднестатистическими ценностями любого гражданина РФ, что может свидетельствовать о существовании некоторой связи данной социальной группы к единым национальным интересам. Кроме того, люди склонны считать, что молодежь нашего времени более открыта, общительна и амбициозна. Возможно, именно данная социальная группа, в настоящее время являясь молодежью, сможет повысить статистику относительно интереса к карьерному росту. На данный момент можно сказать одно точно: межпоколенный конфликт, существовавший в 1990-х годах, ушел в прошлое. Старшее поколение лучше оценивает молодежь, а сама социальная группа внимательнее относится к своему внутреннему и внешнему состоянию.

В процессе включения молодежи в жизнь социума стоит отметить те факторы, которые могут негативно на это влиять. Данные факторы можно классифицировать следующим образом [5]:

1) Социальные. Сюда относятся на макроуровне материальное расслоение общества и дифференциация, которые закономерно приводят к конфликту между интересами молодежи и социальной мобильностью, а впоследствии это ведет к десоциализации молодежи. На микроуровне негативные социальные факторы могут проявляться в семье (отсутствие денежных средств, крушение надежд, навязывание своего мнения одного поколения другому).

2) Информационные. В данном аспекте большую роль играет СМИ, а именно их коммерциализация и негативное влияние на молодежь в тот период, когда данная группа находится на стадии мировоззренческой неопределенности. Насаждение различных стандартов и психологии потребительского общества пагубно влияет на самоидентификацию человека в столь раннем возрасте. Проблема состоит не только в том, что влияние информационных социальных институтов слишком сильно давит на молодежь, но и в том, что в наиболее важных отраслях ее недостаточно, например, в сексуальном воспитании молодых людей.

3) Духовные. Данные факторы характеризуются тем, что большая часть молодежи, формируя в своем мировоззрении потребительский образ жизни на данный момент, добровольно идет на различные риски (распитие алкоголя, употребление табака, неправильное питание, неподвижный образ жизни). Мы видим низкий уровень культуры самосохранения и ответственности. Это все приводит не только к проблемам с социальным здоровьем, но вредит и физическому здоровью.

Исходя из фактов о месте молодежи в социальной структуре и различных факторов, влияющих на данную группу, можно оценить степень включенности молодежи в социальную жизнь. Стоит отметить, что современный мир находится на этапе активной информатизации, происходит разделение по сферам знания, и далеко не все члены общества оказываются востребованы в формируемой социальной пирамиде, особенно легко проследить «невостребованность» молодежи. Она наиболее четко выражена в молодежной безработице и сложностях получения желаемого рабочего места, типа и учреждения образования, что часто затруднено вступительными конкурсами или более высокой оплатой в университетах, чем для мало престижных специальностей. Несомненно, есть специальности, где требуются исключительно молодые люди, но заранее предполагается, что молодой человек — в большинстве случаев студент — не задержится долго на данной вакансии, в таких местах работ обычно наблюдается высокая текучесть кадров. Что касается институтов государства и власти, молодежь проявляет свою инициативу в данном аспекте лишь в том случае, если эти институты непосредственно касаются их получаемой специальности. Институт семьи для молодежи представляет в настоящее время все меньшую ценность, что зачастую вызвано нестабильной социально-экономической ситуацией в стране. Из этого всего достаточно легко сделать вывод о том, что об активной включенности молодежи в социальную жизнь не может быть речи, поскольку некоторые социальные институты напрямую отвергают востребованность молодежи, а другие в настоящее время не имеют для них ценности. Максимум включенности молодежи в социальную жизнь можно наблюдать разве что по их взаимодействию с малыми социальными группами и собственными неформальными группировками. То есть, несмотря на всю открытость и амбициозность молодежи в РФ, на данную социальную группу давит большое количество внешних факторов, не позволяющих им реализоваться в полной мере.

Таким образом, можно оценить социальное здоровье молодежи на двух уровнях:

- Индивидуально-личностное здоровье. Данный уровень здоровья формируется в процессе первичной и вторичной социализации личности. Судить о полноценном социальном здоровье личности весьма сложно, поскольку, говоря о первичной социализации, стоит упомянуть, что из 100 % заключенных семейных браков, 58 % в дальнейшем заканчиваются разводом. Несмотря на это, на мой взгляд, даже у неполноценных семей есть возможность грамотно воспитать поколение молодежи при условии отсутствия навязывания своего мнения и опыта.

- Групповое здоровье. На данном уровне в совокупности с низкой эффективностью социальной политики государства в области сохранения здоровья нации, прежде всего молодого поколения, усиливается опасность дальнейшего снижения показателей социального здоровья российского общества и сокращение его человеческого ресурса. Множество факторов давят на молодежь, из-за чего теряют свою ценность институты семьи, образования, государства и религии.

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что социальное здоровье молодежи на данный момент в российском обществе является нестабильным. Несмотря на то, что нет уникального критерия определения уровня социального здоровья, мы можем оценить факторы, влияющие на молодежь, и связанные с ними изменения в сознании молодых людей, которые на данный момент не представляется возможным оценить положительно.

Источник

Социальное здоровье молодежи понятие

Понимание индивидуального здоровья, в свою очередь, долгое время сводилось к характеристикам физического и психического состояния человека. Но по мере эволюции этого понятия всё сильнее стал выкристаллизовываться его социальный аспект. Наиболее ярко это выразилось в определении, данном Всемирной организацией здравоохранения и отраженном в её Уставе: «Здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [22]. В данном определении закладывается пресуппозиция, в соответствии с которой здоровье человека — это не только медико-биологическая, но и социальная категория, где социальные характеристики на равных с физическими и психическими выступают компонентами индивидуального здоровья.

Однако одним из самых критикуемых аспектов определения здоровья ВОЗ является его негативная формулировка — через отсутствие болезни [9], в связи с чем считаем необходимым сконцентрироваться на позитивных дефинициях здоровья, а не на его оппозиции — болезни. Такое целеполагание также обусловлено тем, что категория «болезнь» — не менее широкое и многоплановое, нежели «здоровье», и требует отдельного основательного исследования. Наконец, в современной медицинской практике традиционно в качестве содержательного классификатора используется понятие «групп здоровья», каковое обладает вполне позитивными коннотациями — такими как «уровень физического развития и степень его гармоничности», «резистентность организма», «функциональное состояние органов и систем» и т.д. [17].

В контексте вузовского студенчества дополнительным аргументом в пользу позитивной трактовки его социального здоровья стало, в частности, исследование Е.В. Цикалюк, которое показало, что среди учащихся ЗабГГПУ 1-4 курсов не было выявлено таких, кого можно было бы отнести «к категории, характеризующейся социальной болезнью» [23].

Таким образом, социальное здоровье следует рассматривать, во-первых, как структурный компонент индивидуального здоровья, наряду с другими выполняющий функцию сохранения физической и психологической целостности индивида во взаимодействии с социальной средой; во-вторых, через позитивные характеристики, обеспечивающие индивидуальное здоровье социального субъекта.

К настоящему моменту существует значительное количество трактовок и интерпретаций социального здоровья, содержание которых, в зависимости от методологических позиций авторов, существенно разнится.

1. Девиантологический подход к социальному здоровью (И.Н. Гурвич, Я.И. Гилинский, П.Я. Юнацкевич) [5; 6]. В его контексте происходит смешивание понятий «здоровье общества» и «социальное здоровье», причём последнее трактуется как отсутствие существенных аномий [6]. О снижении уровня здоровья общества в рамках данного подхода стоит говорить в том случае, если социальная аномия так повлияла на ситуацию, что в данной социальной группе количество физически больных людей существенно увеличилось. Таким образом, понятие социального здоровья не только ставится в зависимость от аномии, но и в немалой степени биологизируется, — в связи с чем И.Н. Гурвич отмечает: «Болезнь по сути своей является биологическим феноменом, и понятие «социального здоровья» имеет, таким образом, во многом фигуральное (образное) значение» [6].

2. Подход, в рамках которого категория «социальное здоровье» и «социальное благополучие» максимально сближены и имеют тенденцию к взаимозаменяемости (Т.Н. Тарасенко, Т.Б. Берендеева). В его рамках социальное здоровье трактуется в контексте, заданном Всемирной организацией здравоохранения, и характеризуется через «степень удовлетворённости индивида своим материальным состоянием, питанием, жилищными условиями, социальным статусом в обществе, его социальной политикой» [21]. Приведённая характеристика социального здоровья вполне соотносима со следующими параметрами социального благополучия, выделяемыми Т.Б. Берендеевой: уровень жизни и занятость населения, «объём и структура платных услуг, предоставляемых населению», «эффективность использования средств, выделяемых на развитие социальной сферы и социальной политики» [3]. Сближение социального здоровья и социального благополучия позволяет экстраполировать интересующее нас понятие на социальные группы, но не даёт достаточно возможностей для характеристики социально здоровых или социально нездоровых практик поведения отдельной личности.

3. Подход, разработчики которого определяют социальное здоровье как «комфортное состояние человека в рамках той или иной социальной системы» [8]. Разъясняя его, Р.А. Зобов и В.Н. Келасьев указывают на то, что такое состояние представляет собой интегративную характеристику личности, социальной группы, общества в целом, данную в единстве социальных и биологических показателей (с критериями в виде удовлетворённости жизнью, социальной активности, соматического и психологического здоровья) [7]. Похожее воззрение на социальное здоровье мы находим у О.А. Рагимовой: «в транзитивном обществе это динамический процесс сохранения и развития биологических, физиологических, психических функций личностей, оптимальной трудоспособности при максимальной продолжительности жизни различных общностей, групп и общества в целом» [19]. Такой подход обладает высокой степенью синкретичности. Категория социального здоровья в его рамках применяется и к отдельной личности, и к социальным группам, что, без учёта диалектики «личное/общественное», снижает возможность его практического исследования. Синкретизм проявляется и в смешивании социальных и биологических показателей в определении социального здоровья.

4. Подход, в рамках которого основным критерием социального здоровья предстаёт социальная адаптация, успешное взаимодействие личности с внешней средой. Иллюстрирует его И.В. Кузнецова, которая характеризует социальное здоровье как «определённый уровень развития, сформированности и совершенства форм, способов взаимодействия индивида с внешней средой (приспособление, уравновешивание, регуляция); определённый уровень психического и личностного развития, позволяющий успешно реализовывать это взаимодействие [13]». В рамках данного подхода Р.В. Овчарова (применительно к детям и подросткам) выделила следующие его критерии: «адаптация в референтных обществах, овладение ведущими видами деятельности, уравновешенность процессов социализации и индивидуализации, наличие самоконтроля и саморегуляции поведения в зависимости от обстоятельств, общая средовая адаптация, интеграция в общество» [16]. Е.Н. Приступа с педагогических позиций определяет «социальное здоровье личности ребёнка» как «состояние человека, при котором его биопсихические возможности способствуют установлению равновесия с социальной средой путём адаптации и конструктивной активизации в ней, следуя нравственным социальным нормам» [18].

Е.В. Курашкина определяет эту категорию как «состояние человека, характеризующееся стремлением к оптимальному использованию своего физического и психологического потенциала, обеспечивающего эффективное включение в социальную жизнь» [14]. В данном определении предпринимается попытка выработать наиболее обобщённый взгляд на исследуемое явление, при этом делая акцент на то, что социальное здоровье — это «состояние человека», обладающее положительной социально-адаптивной интенциональностью. Если такое состояние является нормальным, преобладающим в повседневной жизни, можно полагать, что потенциал социального здоровья личности реализуется успешно.

Приведённые определения в большей мере ставят акцент на развитии адаптационных способностей личности к социокультурной среде, но не столь акцентированы на дальнейшей её самоактуализации. И это оправданно, поскольку, когда речь идёт о детях и подростках, основной акцент на принятии норм и правил социума закономерен. Однако в отношении студенчества этого недостаточно. З.Ф. Байгильдина, характеризуя роль студенчества в развитии нашей страны, пишет: «Объективная логика изменяющихся условий жизнедеятельности общества требует вовлечения в процессы антикризисных мероприятий специалистов-профессионалов, способных к осуществлению творческой, преобразовательной деятельности. В этой связи актуализируются потребности общества в воспитании самостоятельной личности, умеющей нестандартно мыслить, принимать новые решения и нести за них ответственность» [1]. Для того чтобы соответствовать «требованиям времени», отечественное студенчество должно преодолеть существенное противоречие, свойственное его социальной психологии. Таковое заключается в том, что, наряду с присущим студенческому возрасту «напряжённым поиском смысла жизни» и стремлением к аккумуляции новых идей, многим представителям этой группы свойственен и нигилизм, заключающийся «в последовательном полном равнодушии к социальным ценностям, исключенным из сферы реально значимого. Элементы нигилистического сознания могут проявляться и в сфере откровенной аполитичности, безразличия ко всему, что выходит за узкие рамки непосредственного существования» [20]. Преодоление нигилистических, социально нездоровых условий, свойственных социальной психологии студенчества, возможно лишь при условии выхода за пределы пассивной социальной адаптации, путём активной социальной самоактуализации студентов, заинтересованного их участия в практиках социального творчества, основанных на социальной ответственности и осознании социальной миссии.

5. Для характеристики социального здоровья студенчества наиболее адекватным представляется подход, фундированный положением о том, что эта категория применима именно к личности. В качестве его иллюстрации приведём позицию И.В. Васютенковой, подчёркивающей, что социальное здоровье представляет собой динамическую совокупность свойств и качеств личности, обеспечивающих гармонию между потребностями человека и общества и являющихся предпосылкой ориентации личности на самоактуализацию [4]. В рамках сходных методологических воззрений строит своё понимание социального здоровья Л.А. Байкова, определяя его как «состояние гармонии между личностными смыслами и деятельностью человека, способствующее его самоактуализации и позитивному развитию социума», что в конечном счёте обусловливает гармонизацию отношений личности и социума без «перевеса» в сторону волюнтаристских наклонностей личности либо, наоборот, преимущественного подчинения личностного бытия требованиям данной общественной системы. В качестве критериев таким образом понимаемого социального здоровья Л.А. Байкова выделяет «социально-психологическую адаптированность, позитивную Я-концепцию, самоактуализацию, лидерские качества, смысложизненные ориентации, не противоречащие общечеловеческим ценностям; социальную направленность и креативность» [2]. Е.В. Цикалюк при определении критериев социального здоровья отдаёт предпочтение таким критериям, как «социальная адаптированность», «социальная активность», «гармоничные взаимоотношения с окружающими», «адекватное отношение к социальным нормам» [23].

Л.В. Колпина в рамках этого подхода даёт следующее определение: «социальное здоровье — это актуализированная способность индивида воспроизводить своё бытие посредством социальных связей и отношений, раскрывать в них себя, оптимизировать социальное пространство в соответствии с личными и общественными императивами, ставить и реализовывать задачи, основанные на осознании своего социального предназначения в различных социальных сферах» [12]. Эта «способность», или, другими словами, «совокупность характеристик социального взаимодействия субъекта со средой» позволяет «легитимно и экологично реализовывать индивидуальные и общественно значимые цели» [12].

Итак, последний подход акцентирует внимание на личностной сущности социального здоровья как его интегральном качестве, позволяющем человеку эффективно взаимодействовать со средой на уровне субъект-субъектных взаимно выгодных и взаимно совершенствующих отношений. Он позволяет до определённой степени преодолеть методологический релятивизм в трактовке данного понятия (о чём столь критично писали Н.Н. Киреева и А.И. Анисимов, считавшие, что критерии социального здоровья, выделяемые в исследованиях по этой теме, «можно рассматривать как неупорядоченное множество безнадёжных методологических оснований» [10]).

Таким образом, социальное здоровье представляется сложным социальным феноменом, возникающим в процессе взаимодействия индивида с социальной средой и отражающим уровень этого взаимодействия [11]. Следует отметить проблемный характер определения дефиниций индивидуального социального здоровья, существующий в научной литературе. В большинстве случаев либо дается слишком общее его определение, не выражающее специфических черт данного феномена, либо оговаривается перечень качеств, которыми должна обладать социально здоровая личность, либо же используются понятия, слабо поддающиеся операционализации и эмпирической верификации. Решение этих проблем возможно на основе функционального подхода к определению здоровья, согласно которому физическая, психическая и социальная составляющие представляют собой характеристики индивида, обеспечивающие успешность взаимодействия личности со средой. На основании такого понимания здоровье определяется как состояние оптимального функционирования организма, позволяющее ему наилучшим образом выполнять свои видоспецифические социальные функции [15]. Следовательно, в самом общем виде социальное здоровье будет представлять собой совокупность личностных характеристик, обеспечивающих физическую и психическую целостность индивида на основе его социальных связей и отношений.

Рецензенты:

Бабинцев В.П., д.филос.н., зав. кафедрой социальных технологий НИУ «БелГУ», г. Белгород;

Шаповалова И.С., д.соц.н., профессор кафедры управления персоналом НИУ «БелГУ», г. Белгород.

Источник