Социальные угрозы и социальная безопасность

Рубрика: 6. Социальная психология

Дата публикации: 12.02.2018

Статья просмотрена: 4739 раз

Библиографическое описание:

Тургунова, А. Т. Социальные угрозы и социальная безопасность / А. Т. Тургунова. — Текст : непосредственный // Психология: традиции и инновации : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2018 г.). — Самара : ООО «Издательство АСГАРД», 2018. — С. 33-35. — URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/255/13793/ (дата обращения: 08.06.2021).

Под понятием «угроза» обычно понимается совокупность факторов и условий, представляющих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. Понятия опасности и угрозы — это разные формы и уровни состояния, подрывающего безопасность социума. Опасности и угрозы имеют как объективный, так и субъективный характер, выступают как взаимодействие двух сторон. KaкОтмечает Я.Маргулян“ в каждом конкретном случае уровень их взаимодействия различен: опасность может возникать без наличия угрозы или с ее наличием, а может и достигать характера угрозы. В то же время угроза может существовать без опасности или выступать фактором ее сдерживания” [7]. Также pазличается понятия «риск» и «угроза». Угроза — очень низкая вероятность серьезного события, которую трудно оценить, потому что оно никогда не происходило, а поэтому по отношению к нему не доступны эффективные профилактические меры, предпринимаемые, чтобы уменьшить вероятность или воздействие возможного негативного события. Например: природные, антропогенные, экологические катастрофы. Понятия «риск» и «угроза» тесно связаны с понятием «опасность». Опасность — это возможность возникновения обстоятельств, которые могут таким образом повлиять на сложную экологическую или социальную систему, что это приведёт к ухудшению или невозможности её функционирования и развития.

Опасность и угроза — это объективные обстоятельства: наступление или вероятность наступления нежелательных событий. Риск же связан с субъективной деятельностью человека. Неадекватное восприятие опасностей и угроз приводит к недооценке возникающей ситуации или ее неправильному пониманию и, как следствие, потере контроля над ней и дестабилизации.

По этому pрассмотрению понятий «опасность» и «угроза» следует осуществлятьsya в контексте категорий «вызов» и «риск». Вызов представляет собой совокупность обстоятельств, непосредственно или опосредованно угрожающих объекту (субъекту) и требующих реагирования на него. Угрозы в социальной сфере могут привести к нарастанию до критической черты напряженности в обществе, возникновению трудноразрешимых противоречий среди различных слоев населения.

В качестве основных социальных угроз могут выступать утрата социальной солидарности и идентичности, дальнейшее расслоение общества по уровню доходов, существенное увеличение массы малообеспеченных жителей, наличие безработицы молодёжи и трудоспособных граждан,снижение доступности удовлетворения неотложных нужд в питании, жилье, коммунальных, транспортных и других видах услуг, слабая социальная защищенность, неэффективность социальной политики, криминализация и политизация социальных отношений, рост численности населения, относящегося к маргинальным группам населения (маргинальный статус становится не столько исключением, сколько нормой существования значительного числа людей), высокий уровень социального расслоения и напряженности между различными слоями и группами, возникновение и усугубление тенденций возрастания конфликтов на межнациональной почве, появление напряженности среди части населения на почве религиозной нетерпимости, усиление дисфункциональности социальных институтов, снижение уровня духовности значительной части населения, особенно у молодежи, обусловленное культурной экспансией извне, возрастания потребления алкоголя, безнадзорность, наркомания; алкоголизм, семейный алкоголизм, проституция, сектантство, употребление и распространение психоактивных веществ, игромания, воздействием средств массовой информации и т. д.

Социальные угрозы классифицируются по следующим признакам:

‒ по направленности против социальных интересов (потребностей) граждан, групп, слоев и всего общества;

‒ по объектам, институтам, областям социальной сферы, которым они угрожают (системы продовольственного снабжения и питания, здравоохранения, коммунальных услуг и т. д.);

‒ по масштабам (разрушительный потенциал опасностей, пространственно-временные характеристики — общие, региональные, местные, краткосрочные, долгосрочные и т. п.);

‒ по формам проявления (преднамеренно организованные, стихийные и т. п.);

‒ по источникам и причинам;

‒ по средствам (насильственные, ненасильственные, военные и т. д.).

Опасности социального характера — это неблагоприятные процессы и явления, возникающие между людьми в обществе, и представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, их имущества, прав и законных интересов. Носителями социальных опасностей всегда являются люди или социальные группы. Особенность социальных опасностей состоит в том, что они всегда угрожают большому числу людей, даже если конкретно направлены против одного человека. Например, человек, употребляющий наркотики, тянет за собой своих родных и близких людей, обрекая их на страдания, потерю работы, бедность и другие социальные угрозы.

Многообразие социальных проблем, сопутствующих рыночной системе, сегодня в большей мере затронуло семью. Реализация национальных проектов, в том числе и в семейной сфере пока кардинально не разрешила проблему. Вызовы и угрозы нормальному функционированию семьи представляют значительную опасность самому ее существованию. Труднорешаемые проблемы жилищного обеспечения, падающего материального достатка, трудоустройства создают у семьи ощущение непредсказуемости перспектив своего развития, недостаточную информированность в вопросах воспитания детей и социально-педагогический дискомфорт. А ещё можно привезти пример безработицы среди молодёжи. Оно как социальное явление представляет собой не просто существование в обществе определенной части незанятого населения, равноправно нуждающегося в социальной — помощи. С позиций структурно-функционального анализа социальная категория безработных является производственным резервом общества; который необходимо поддерживать в состоянии готовности к трудовой деятельности специальными способами; отличными от поддержки остальной части незанятого населения. Общество заинтересовано в поддержании среди безработных лояльного отношения к другим социальным категориям и группам, также как и в положительном отношении к безработным со стороны других категорий и групп для того, чтобы не допускать их маргинализации.

В условиях обострения социальных проблем, со всей очевидностью обнажились социально-педагогические проблемы семьи. Реализация различных проблем семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, зависит от эффективности действующей системы мер социально-педагогической поддержки, которая ориентирована не только на решение этих проблем, но и на укрепление, развитие внутреннего потенциала семьи для выполнения собственных социально-значимых функций.

Социально-педагогическая поддержка семьи в трудной жизненной ситуации представляется как система адресных мер временной помощи семье по разрешению ее проблем, восстановлению активного функционирования и развитию способности самостоятельно преодолевать трудности.

Социальное сопровождение семей безработных в общеобразовательном учреждении предполагает включение общеобразовательного учреждения (как элемента института образования) в процессы реализации социальной помощи и поддержки семей безработных, оптимизацию социальных отношений с участием безработных.

- Анциферова Л. И. Личность в трудных условиях: переосмысление, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психол. журн., 1994. -1.15.-С. 3–6.

- Евграфова И. Н. Социально-педагогическая поддержка семьи в трудной жизненной ситуации. Дисс. — Москва, 2001. С.187

- Смолин О. Образование и национальная безопасность // Свободная мысль. 1996. № 11.

- Иванова Е. А., Фролов С. А. Семья наркомана. Типы семей с повышенным риском формирования независимой личности//Вестник Московского университета: Сер. 18. Социология и политология.-2002.-№ 1.-с.98–105.

- Левин Б. М. Главные факторы алкоголизации общества в условиях социальных перемен// Социологические исследования.

- Исаев К. «Общество риска» в условиях глобализации/К. Исаев//Социологические исследования.-2001. -№ 12. С. 15–20.

- Маргулян Я. Социальные опасности и угрозы личности, обществу и государству: источники и причины. М., 2014. c.22.

Похожие статьи

Использование технологий социальной работы с подростками.

В последнее время в российском обществе обострилась проблема повсеместного нарушения прав детей. Технологии и опыт подготовки студентов-волонтеров в рамках. Трудная жизненная ситуация объективно нарушает социальные связи человека с его окружением и.

Ресоциализация граждан в трудной жизненной ситуации на.

Ресоциализация людей, попавших в трудную жизненную ситуацию — достаточно актуальная проблема для социальной работы, которую вполне реально решить посредством создания ряда социальных учреждений, которые помогали данной категории.

Проблемы социальной защиты населения | Статья в журнале.

Социальной защите населения всегда отводится огромная роль. Чтобы развиваться и процветать государство должно воплощать в себе право и справедливость, поддержку своего населения.

Особенности оказания социально-психологической помощи.

В этих учреждениях предоставляется возможность временного пребывания для лиц, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, в первую очередь для детей и женщин.

Итак, невозможно решить социальные проблемы женщин в отрыве от социальных проблем всего общества.

Проблемы правоприменения в сфере социального обслуживания

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» обслуживает детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, членов их семей

Проблемы при организации работы учреждений социального обслуживания связаны с необходимостью оформления.

Актуальные проблемы управления и направления развития.

социальная работа, трудная жизненная ситуация, подросток, социальная реабилитация, социальная помощь, семья

Социальная защита населения и удовлетворение важнейших потребностей общества в материальных благах и социальных услугах.

Угрозы информационной безопасности образовательного.

Все вышеперечисленные угрозы являются потенциально опасными для любого образовательного учреждения.

Безопасность жизнедеятельности в современном обществе зависит от жизненного

Ключевые проблемы информационной безопасности сферы.

Неграмотность населения как проблема безопасности.

Необходимо отметить, что в условиях современного общества снижается уровень

Подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций подлежат население, занятое в сфере производства и обслуживания; учащиеся общеобразовательных учреждений начального.

Социальная помощь в системе социальной защиты населения

Основной функцией социальной защиты является оказание помощи человеку, находящемуся в трудном социальном положении, или

расширение сферы социального обеспечения за счет перехода защиты лишь от определенных рисков к защите от все большего их числа

Источник

Основные угрозы социальной безопасности России

Под угрозой социальной безопасности понимают происходящее или потенциально возможное событие, действие (воздействие), процесс или явление, которое может привести к нанесению ущерба чьим-либо интересам. То есть «угроза» выступает причиной нарушения состояния безопасности.

Выделяются несколько основных видов угроз национальной социальной безопасности (социетальной безопасности), а именно:

1) внешние (исходят извне, связаны с попытками ослабить конкурентоспособность, подчинить одно государство другому или даже разрушить его) и внутренние (связаны с состоянием самого государства и общества);

2) реальные и потенциальные: угрозы могут быть как реализованные, т.е. уже проявившиеся в своем негативном, разрушительном воздействии на объект безопасности, так и потенциальные, т.е. их негативное воздействие может проявить себя в ближайшем или отдаленном будущем;

3) глобальные, национальные, региональные и локальные.

Основная предпосылка внешних угроз социальной безопасности России вытекает из конкурентных отношений на международной арене (экономических, политических, военных) и перманентного процесса перераспределения сфер влияния между глобальными центрами силы. В фокусе отношений современного мирового порядка находится борьба за ресурсы, как природные, так и территориальные, людские, финансовые, информационные, интеллектуальные. В нынешних обстоятельствах социальная безопасность страны означает действенное осознание глобальных опасностей, распознание их, выработку властными органами разных уровней соответствующих мер и практические действия по предотвращению и минимизации угрожающих состояний.

Кроме того, на каждом уровне безопасности (то ли это национальный, общественный или даже индивидуально-личностный уровни) угрозы могут исходить не только извне, но и со стороны самого субъекта или объекта безопасности. Они определяются, с одной стороны, объективными параметрами системы, которые пришли в противоречие с ее целями и требованиями к ней общества. С другой стороны, внутренние угрозы могут возникать вследствие субъективного фактора: недобросовестного выполнения управленческих функций, некомпетентности, стремления использовать нарастание социальных проблем в борьбе за политическую власть, и даже действий, сознательно направленных на ухудшение социальной ситуации в интересах конкурирующих и враждебных сил.

Представления об угрозах, как о причинах, обстоятельствах, которые оказывают разрушительное воздействие на объект безопасности, приводят к формулированию цели безопасности методом «от противного». Целью социальной безопасности является искоренение, нейтрализация, устранение источников угроз безопасности (и возможных последствий их действия) на том или ином уровне.

В настоящее время существует комплекс угроз социальной безопасности России, как исторически обусловленных и сформировавшихся в советский период, так и возникших после распада СССР. Отметим лишь некоторые из них.

Сложная демографическая ситуация. Сбережение народа в широком смысле включает в себя сохранение или умножение не только числа людей, его составляющих, но и их здоровья и благополучия, интеллектуального и нравственного потенциала общества и каждого отдельного человека, способности народа к успешному освоению всех мировых достижений и активному участию в их развитии. Однако все эти цели могут быть достигнуты только в том случае, если народ не сокращается, а еще лучше — увеличивается численность населения страны. В России по сравнению с советским периодом население сократилось на 5 млн.

Не говоря уже о проблемах в экономике, уменьшение численности населения чревато ослаблением обороноспособности страны. Ведь снижается количество мужчин призывного возраста и поступающих на службу в силовые структуры. Возникнет серьезная геополитическая проблема «удержания территории»: от противодействия незаконному проникновению извне до борьбы с криминально-теневыми силами в опустевших районах.

Начиная с 2000-х гг. в России были приняты энергичные меры, направленные на изменение демографических тенденций. Демографический вызов потребовал предельной концентрации ресурсов общества на решении задач стимулирования рождаемости, снижения смертности, улучшения здоровья и социального благополучия людей, привлечения в страну соотечественников, оказавшихся за ее пределами.

Эти усилия принесли первые позитивные результаты. После 2008 г. наблюдается, хотя и скромный, общий рост численности населения. Начиная с 2005 г. неуклонно снижается смертность на 100—150 тыс. человек в год, в том числе, младенческая и материнская. Важно закрепить положительные процессы, повышать эффективность реализации решений в демографической сфере.

Пока остается проблемой бедность, социальное неравенство и поляризация в доходах и уровне жизни населения. По официальным данным доля населения, имеющая доходы ниже прожиточного минимума составляет в настоящее время около 13%2.

Сохраняется значительное расслоение населения но уровню доходов: децильный коэффициент, отражающий разницу в уровне доходов 10% наиболее богатых и 10% наименее социально защищенных граждан, составляет 16,2.

Низкая обеспеченность жильем значительной части российских семей. Россия отстает от развитых стран по уровню обеспеченности населения жилой площадью, количеству комнат, которые занимает среднестатистическая семья, благоустройству и степени изношенности жилищного фонда. Пока, нерешенными также остаются проблемы финансовой доступности жилья для большинства населения страны.

В среднем по России на одного человека приходится 23 м2 общей площади жилья (в два—три раза меньше, чем в других развитых странах). Средний износ основных фондов сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры составляет порядка 60%. Количество жилья, находящегося в ветхом или аварийном состоянии снижается медленно5.

Эволюционные процессы в области системы ценностных ориентации. В результате крушения идеалов коммунизма образовался ценностный вакуум, который долгое время не был компенсирован объединяющими общество позитивными ценностями. Многих стали привлекать индивидуализм и меркантилизм. Несовершенство социальных регуляторов создало почву для низкопробных суррогатов культуры, безнравственности, исторического беспамятства. К элитам нередко причисляют не лучших в нравственном и профессиональном отношении, а самых богатых и высокопоставленных. Ситуация стала меняться только в последнее время.

Эгоизм и потребительская психология, стремление жить сиюминутными интересами, овладевая массами людей, ведут к атомизации общества, делают его беззащитным, не способным концентрироваться для решения стратегических задач. Общество без объединяющей системы позитивных ценностей обречено на хаос, дезинтеграцию, борьбу всех против всех. Поэтому так важно развивать систему позитивных ценностей, основанных на менталитете народов России.

Новые общественные ценности должны заимствовать все лучшее из традиций российской цивилизации. Вместе с тем они должны соответствовать реалиям XXI в., его фантастическим технологиям и гуманистическим ориентирам.

В 1990-е гг. преступность в России стала опаснейшей угрозой национальной безопасности. Серьезные просчеты и злоупотребления, допущенные на начальном этапе проведения реформ в экономической, военной, правоохранительной и иных областях государственной деятельности, ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-нравственного потенциала общества явились основными факторами, способствовавшими росту преступности, особенно ее организованных форм и коррупции. Иначе говоря, современная преступность — это результат действия взаимосвязанных причин в различных сферах общественной жизни: политической, экономической, социальной, правовой, управленческой и духовно-нравственной.

Наивно предполагать, что со временем организованная преступность, накопив финансовые ресурсы, прекратит свою деятельность и направит силы на общественно полезные цели. Сама суть организованной преступности состоит в том, что она извлекает прибыль из правонарушений, присвоения себе функций государственных органов в области сбора налогов, арбитража, применения силы. Насилие перестает быть монополией государства и становится инструментом конкурирующих преступных кланов. Нарушается принцип собственности в любой ее форме — общенародной, государственной, коллективной, частной.

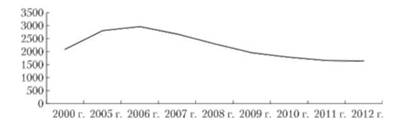

Принятые в последнее десятилетие руководством страны меры по совершенствованию деятельности правоохранительных органов и противодействию преступности дали зримые результаты. На четверть снизилось число потерпевших от преступных посягательств, а количество убитых уменьшилось более чем в два раза (рис. 19.1).

Рис. 19.1а. Число лиц, потерпевших от преступных посягательств, тыс. человек

Рис. 19.16. Число погибших и получивших тяжкие повреждения, тыс. человек

Для успешной борьбы с преступностью первостепенное значение имеют сила и авторитет государственной власти и консолидация общества и государства. Такая консолидация возможна на основе доверия граждан к органам власти и, в первую очередь, правоохранительным органам.

Незаконная и нерегулируемая миграция, которая порождает комплекс негативных последствий.

Мигранты снижают цену труда, так как соглашаются на непривлекательные для коренных жителей условия оплаты. Они лишены возможности требовать соблюдения трудового законодательства, норм охраны труда и социального страхования. По этим же причинам они лишают граждан страны части рабочих мест.

Поскольку значительная часть мигрантов не имеет законных средств существования или работает за нищенскую оплату, то они являются источником криминальной опасности, либо совершая преступления, либо становясь легкой жертвой других преступников. Так в Москве около половины всех преступлений совершаются иногородними, а почти четверть — иностранцами.

Незаконные мигранты, не имея возможности следить за своим здоровьем и получить вовремя квалифицированную медицинскую помощь, ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Большие издержки обществу приносят незаконные мигранты из иной культурно-цивилизационной среды. Их интеграция в принимающее общество крайне затруднена, так как количество отличий превосходит количество схожих черт. В результате образуются анклавы — замкнутые социальные группы, живущие обособленно по отношению к остальной части общества. Создание анклавов еще больше замедляет процесс интеграции.

Российское общество заинтересовано в полноценном включении законопослушных мигрантов во все сферы экономической и социальной жизнедеятельности и создаст для этого все необходимые правовые, организационные и политические условия как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Религиозный экстремизм, который поощряется силами, использующими религию в корыстных или политических целях. Разновидностью проявлений псевдорелигиозного экстремизма являются тоталитарные секты, мистика, межконфессиональное соперничество и этнорелигиозные конфликты.

В России действуют нетрадиционные церкви и секты. Деятельность многих из них носит явный антигосударственный, антиобщественный, разрушительный характер, направленный на отрыв людей от реальной жизни, подавление их воли к солидарности, безоговорочное подчинение главарям сект. Это воздействие вызывает распад в системе ценностных ориентации, приводит к расколу в общественном сознании, способствует развитию дезинтеграционных процессов в стране.

В основе деятельности всех тоталитарных и экстремистских религиозных организаций лежат схожие методы воздействия на людей, суть которых — манипуляция сознанием, которая превращает людей в послушных исполнителей чужой воли. Одним из опаснейших проявлений результатов манипулирования сознанием выступает сознательное участие людей в террористической деятельности, которая приводит к многочисленным жертвам и дестабилизации обстановки.

В настоящее время в России запрещена деятельность более 30 экстремистских организаций, в том числе более 10 религиозно-радикальных организаций и сект, а деятельность четырех приостановлена.

Игнорирование социальных опасностей, их недооценка ведут к тому, что социальная ситуация выходит из под контроля системы общественного управления и приобретает экстремальную форму, превращается в чрезвычайную ситуацию социального характера, многократно превышающую по своим последствиям чрезвычайные ситуации природного, техногенного, экологического и иного происхождения.

Чрезвычайная ситуация социального характера — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения опасных противоречий и конфликтов в сфере социальных отношений, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери или разрушение обычных форм жизнедеятельности людей.

В основе возникновения и развития чрезвычайной ситуации социального характера лежит нарушение или резкое изменение общественных отношений в экономической, политической, этнической, конфессиональной сферах, что приводит к серьезным противоречиям, конфликтам и даже войнам. Их катализаторами могут быть разные обстоятельства, вызывающие социальную напряженность, — безработица, резкое падение покупательной способности людей и обнищание значительной части общества, продовольственные проблемы, социально-бытовая неустроенность, коррупция, разгул преступности, терроризм, политические кризисы, бытовой национализм, социальная дискриминация и др.

Эти обстоятельства формируют факторы риска. Они отражают процесс накопления и последующего высвобождения негативной социальной энергии (социально-экономических, политических, межнациональных, межконфессиональных и иных противоречий, их перерастание в кризисные ситуации, носящие чрезвычайный характер).

Длительное воздействие этих факторов ведет к хроническому физиологическому и психическому утомлению людей, к тяжелым экстремальным состояниям, таким как депрессии, суициды и т.д. Ситуация становится трудно обратимой, когда появляются организующие социально-политические силы (внутренние или внешние), использующие в своих интересах негативные социальные установки, помогающие сублимировать накопившуюся отрицательную энергию активным участием в социально-политических и военных конфликтах.

Локализовать и ликвидировать чрезвычайную ситуацию возможно совместными активными действиями всех здоровых сил общества

Источник