Состояние здоровья студентов медиков

Состояние здоровья студентов – одной из представительных групп молодежи страны, является актуальной проблемой современного общества [12].

Успешная подготовка высококвалифицированных кадров, обеспечивающих устойчивость экономического развития государства, тесно связана с сохранением и укреплением здоровья, повышением работоспособности студенческой молодежи. Вместе с тем, все возрастающие требования к уровню подготовки специалистов-медиков высшего звена, обусловленные увеличением потока научной информации, внедрением инновационных образовательных технологий, приводят к перегрузке студентов. Повышается их психоэмоциональная напряженность, истощаются адаптационные резервы нервной, эндокринной и иммунной систем, возрастает вероятность заболеваний [2, 23].

Группа факторов, входящих в образ жизни, по данным ВОЗ [33, 34], оказывает влияние на организм человека в 50-55 %. В частности, это нерациональное питание, частые стрессы, материально-бытовые условия проживания и труда, не отвечающие нормам, гиподинамия, курение, алкоголь, употребление наркотиков, бесконтрольное употребление лекарств, непрочность семьи, одиночество, низкий культурный и образовательный уровень. На долю здравоохранения приходится только 10-15 %, сюда входит своевременность медицинской помощи, эффективность профилактических мероприятий, качество медицинской помощи [5].

Изучением влияния учебного процесса на здоровье студентов долгое время занимается ученый И.Р. Шагина, которая во многих своих работах указывает на персональный характер воздействия на организм студентов, определяя это адаптационными возможностями организма [25, 26, 27]. Автор в своей работе обосновала, что ухудшение здоровья напрямую зависит от генетических составляющих, то есть наследственной предрасположенности к патологиям, однако активация этого обусловлена влиянием образа жизни. За время обучения в вузе здоровье студентов объективно ухудшается, к моменту окончания вуза только 20 % выпускников могут считаться практически здоровыми [25].

Как известно, снижение уровня здоровья студентов случается в тех случаях, когда они не соблюдают принципы здорового образа жизни. За период обучения, под воздействием факторов, указанных ранее, происходит ослабление состояния здоровья, большинство студентов находится в предболезненных (преморбидных) состояниях [16, 29].

Мониторинг казахстанских, российских, а также международных баз информации (Scopus, Pub Med, Elsevier), доказал, что учебная нагрузка студентов-медиков в среднем в 2 раза выше нагрузки студентов из технических вузов [3, 19, 30]. Известно, что показатели здоровья студентов медицинских специальностей являются низкими при сопоставлении с показателями здоровья студентов гуманитарных и технических специальностей [19].

Российский исследователь В.Б. Мaндриков указывает снижение физической работоспособности, а также общей активности и выносливости организма студентов-медиков [14].

Авторы А.В. Попов, В.Б. Мaндриков, И.A. Ушaковa, М.П. Мицулинa, приводят данные о том, что студенты-медики имеют более низкие показатели здоровья по сравнению со студентами других вузов. По данным А.В. Попова, число студентов, отнесенных к I группе здоровья, составляет от 23,8 до 30,0 %, ко II – от 32,8 до 40,0 % и к III – от 30,0 до 43,4 % [14, 20].

Проведенные исследования по динамике заболеваемости свидетельствуют об увеличении количества студентов имеющих хроническую патологию. Прослеживается тенденция к росту заболеваемости, как в целом, так и по отдельным нозологиям. Чаще всего студенты обращаются с острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), ангинами и бронхитами, тонзиллитами. Структура хронических патологий складывается следующим образом, повсеместно наблюдается расстройство пищеварения и нарушений обмена веществ (40,3 %), высокая распространенность заболеваний эндокринной системы (35,8 %), органов дыхательной системы (35 %), заболеваний глаз (28 %), системы кровообращения (26,3 %), костной, мышечной и соединительной ткани (23 %), мочеполовой системы (7,6 %) [15, 21].

Таким образом, специфика обучения в медицинском вузе предъявляет еще более высокие требования к исходному состоянию здоровья студентов. Однако большая часть исследовательских работ посвящена изучению состояния здоровья студентов немедицинских вузов: педагогических, сельскохозяйственных, технических и др. [1,18].

Физическое развитие является прямым показателем здоровья, считает автор А.В. Шиловская, анализ ее работ определил, что у 54,6 % физическое развитие является гармоничным, дисгармоничным – у 31,4 %. Несмотря на это, около 30 % студентов медицинских университетов, относятся к специальной группе по занятиям физической культурой, а 4 % полностью освобождены от физкультуры [28].

Анкетирование, проведенное казахстанским исследователем С.А. Батрымбетовой, позволило установить, что в городе Семей только 10,6 % студентов, обучающихся на первом курсе, отнесены в группу здоровых студентов, а в городе Актобе количество здоровых студентов на первом курсе составляет 32,6 % [3].

При анализе патологий студентов 1 курса выявлено наличие нескольких патологий [9]. По одному заболеванию зарегистрировано у 44,7 %, у 38,9 % зафиксировано сочетание двух, трех, четырех и более заболеваний. Проанализированы работы российских ученых, в которых отмечается изменение состояния здоровья студентов в сторону ухудшения, ко второму курсу. Количество случаев обращений, по заболеваемости на 2 курсе, возросло на 23 %, а к четвертому – на 43 % [4]. Динамика с 1 по 6-7 курс указывает на снижение процента студентов с I и II группами здоровья с 48,7 до 25,2 %, увеличение числа с III с 51,3 до 74,8 % [5].

Разбор структуры визитов студентов к врачу показал, максимальное количество визитов у студентов I и II курса, важнейшем образом с заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, мочеполовой системами [24].

Изучение литературы по данному вопросу [4, 5] позволило выявить основные заболевания, встречающиеся у студентов, а также определило высокую степень риска развития следующих заболеваний: миопия, бронхит, инфекционные заболевания мочеполовой системы, нарушения системы ЖКТ, а также подмечается рост заболеваемости с увеличением продолжительности обучения. Важно, что рост заболеваемости у студентов уменьшает результативность учебного процесса, не пролеченные заболевания, а также не выявленные во время медицинских осмотров, могут быть основанием формирования хронических патологий, которые могут ограничивать будущую профессиональную деятельность молодого специалиста [33].

К специфическим особенностям образа жизни студентов чаще всего относятся чтение, подготовка к занятиям ночью 51,3 %, поздние ужины, перед сном, 48,6 %, проблемы в личной жизни 48,9 %. Особенностью гендерных тенденций, является большой процент девушек с недостаточной двигательной составляющей 46,9 – 63,6 %, присутствуют вредные привычки в 41,4 – 45,1 % по сравнению с юношами. Образ жизни юношей характеризуется присутствием психоэмоционального стресса 87,5 – 87,8 %, малым нахождением на свежем воздухе 88,9 – 90,6 %, несоблюдением режима сна 37,5 – 44,4 %, недостаточной медицинской инициативностью 19,8 – 26,3 %. Выше 70 % девушек и около 45 % юношей не принимают участие в спортивной деятельности, физическая активность в основном определяется занятиями физкультурой в университете. Каждый третий студент, страдающий хроническим заболеванием, посещает группу ЛФК. 64,7 % исследованных студентов вообще не занимаются спортом [26].

Полноценное и рациональное питание – важный аспект студенческой жизни. Так, по определению основоположника науки о питании академика А.А. Покровского, питание своевременно и полно удовлетворяет физиологические потребности организма в пищевых веществах, энергии, укрепляет здоровья от различного рода заболеваний, способствует повышению работоспособности, обеспечивает высокую активность, жизнерадостность на долгие годы. Поиск данных в литературе о питании студентов показал [22, 32] проблемы в этой области. Только треть учащихся соблюдают режим питания. Значительная часть студентов питается «перекусами» по дороге в университет или иные места т.е. на ходу, всухомятку 1-2 раза в день. В основном питание студентов приставлено углеводами, так как они легче всего восполняют затраты энергии. 25 % учащихся соблюдают режим питания, но максимальный прием пищи случается в вечерние часы [23].

Соответственно литературным данным, вредные привычки у студентов связаны со стрессами, сложностью учебной программы, отсутствием условий организации быта, налаженного механизма отдыха, который нужен при напряженной работе для освоения современных программ обучения [16].

По данным исследований Н.П. Горобея и Н.И. Жернаковой встречаемость табакокуре-ния среди учащихся медицинского вуза составила 41,5 % на 100 опрошенных; алкогольные напитки употребляли 88,5 % из 100; имели опыт употребления наркотиков 22 % из 100 респондентов [6]. Из 41,9 % курящих первокурсников 33,5 % – девушки. Установлено, что 49 % студентов применяют алкоголь от 3 раз в месяц до 2 раз в неделю [10].

При анализе литературных работ исследователя А.В. Шиловской были выявлены основные компоненты ЗОЖ и процент использования их студентами, то есть систематическую профилактику утомлений, и ежедневное восстановление после учебы проводят только четверть студентов, правильного суточного режима придерживаются только 22,15 % студентов, процедуры закаливания используют 18 %. Активные формы отдыха – занятия спортом, отдых на природе, игры и прогулки на свежем воздухе привлекают 5,3 % студентов. Современные студенты в большей степени предпочитают пассивные формы досуга. Слушают музыку, смотрят фильмы, общаются в социальных сетях, играют в компьютерные игры. Предпочитаемые студентами механизмы релаксации, формы досуга крайне недостаточны для компенсации затрат нервной, психической энергии, необходимых для благополучной учебы [28].

Ряд зарубежных авторов [31], изучавших вопросы медицинского обслуживания студентов, отмечают, что службы здравоохранения должны опекать студентов, по крайней мере, в возрасте 17-19 лет.

Ценностные ориентации по соблюдению здорового образа жизни, еще не получили должного места в системе ценностей студента. Здоровый образ жизни не является нормой для большинства студентов нашего государства. Большая часть студентов неправильно питается, не проявляет необходимую в их возрасте двигательную активность, не соблюдает режим дня, не использует элементы закаливания, чаще всего снимаю стрессы посредством вредных привычек (курение, алкоголь, наркомания). Наблюдается устойчивая гиподинамия. Это вызывает озабоченность, так как отсутствие должных ориентаций в поведении приводит к формированию закрепленных, за время обучении в университете, привычек. Образует разрыв между реальным статусом и образом жизни молодого человека, с одной стороны, и требованиями жизни с другой. Низкое здоровье негативно отражается на способностях студенческой молодежи быть устойчивыми к факторам внешней среды, быть работоспособными и конкурентоспособными в условиях выбранной профессиональной деятельности [8]. Поэтому необходимо активировать и стимулировать влияние факторов, оказывающих положительное влияние, поскольку они укрепляют состояние здоровья, и нейтрализовать действие факторов, которые пагубно влияют на здоровье.

Изучение здоровья студентов, факторов его обусловливающих, забота о здоровья отожествляет не только медицинский, но и социальный аспект, а также определяет одну из приоритетных задач вузовского образования. Тем не менее, в настоящее время, чаще всего работа, связанная с профилактикой и оздоровлением студенческой молодежи, носит бессистемный характер, отсутствует четкая методология, слабо используются новые технологии оповещения и оздоровления, диагностики, лечения и реабилитации, низок уровень материально-технической базы ВУЗов [17].

Успех оздоровления и восстановительного лечения студентов во многом зависит от организационных форм работы, методов оздоровления и медицинской реабилитации, уровня и качества подготовки кадров, занимающихся лечебно-профилактической деятельностью в молодежной среде [13]. Это требует принятия неотложных действенных мер и правил по созданию условий для перехода к здоровому образу жизни каждого студента. Для разработки и внедрения которых необходимы совместные существенные усилия государственных органов, всех педагогических коллективов вузов и самих студентов.

В настоящее время методы донозологической диагностики [11] должны занять важное место в практической деятельности врачей и применяться в отношении тех студентов, которых врачи считают практически здоровыми, но на самом деле они могут находиться в пограничном состоянии между здоровьем и болезнью. Умение диагностировать эти состояния, предотвращать и ликвидировать – важнейшая задача медицинской науки и практического здравоохранения.

Источник

Состояние здоровья студентов медиков

Введение. Высшее учебное заведение формирует не только компетентного специалиста, но и полноценную личность. К сожалению, число проблем высшей школы растет пропорционально росту ее значимости. И одна из наиболее острых – здоровье молодых людей. Особый интерес представляет состояние здоровья студентов медицинских ВУЗов в связи с особенностями организации их обучения – разобщенности учебных баз; сопряженности обучения на клинических кафедрах с негативными ассоциациями (боль, травмы, смерть); влиянием физических, химических и биологических факторов больничной среды на защитные механизмы организма и др. [2]

«Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, психического и социального благополучия» (Устав ВОЗ, 1946 год).

Составляющим здоровья в целом являются физическое, психоэмоциональное и социальное здоровье. Основу физического здоровья составляют морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. Психоэмоциональное здоровье – это состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. Социальная составляющая здоровья складывается под влиянием родителей, друзей, одноклассников в школе, сокурсников в вузе, коллег по работе, соседей по дому и отражает социальные связи, межличностные контакты [1].

Цель: проанализировать состояние здоровья студентов-медиков.

— оценить физическое здоровье студентов-медиков;

— проанализировать психоэмоциональное здоровье студентов-медиков;

— исследовать социальное здоровье студентов-медиков;

— дать оценку состояния здоровья студенов-медиков;

— предложить студентам рекомендации по поиску оптимальных путей управления здоровьем.

Объект исследования: студенты 2 курса ПГМУ им. ак. Е. А. Вагнера.

Предмет исследования: состояние здоровья студентов 2 курса ПГМУ им. ак. Е. А. Вагнера.

Методы исследования:

— для комплексной оценки уровня физического состояния — метод Е.А. Пироговой, 1986 г.;

— для оценки уровня физического развития (УФР) — расчет индекса относительной силы и определение УФР по Г. Д. Апанасенко, 1988 г.;

— для оценки степени соответствия массы человека к росту – ИМТ по Кетле;

— для исследования дыхательной системы – измерение ЖЕЛ, ДЖЕЛ;

— о состоянии двигательных функции свидетельствует теппинг-тест (Е. П. Ильин, 1972);

— для анализа состояния сердечно-сосудистой системы — измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического и диастолического артериальных давлений (АДс и АДд);

— для исследования психоэмоционального здоровья – шкала депрессии, разработанная и адаптированная в отделении наркологии НИИ им. В. М. Бехтерева Т.И.Балашовой, тест на внимание и работоспособность; с использованием буквенных корректурных таблиц А.Г. Иванова-Смоленского и В.Я. Анфимова.

— для самооценки социального здоровья используется методика определения степени конфликтности, разработанная С. Степановым

— для того, чтобы узнать, как оценивают свое здоровье сами студенты – анкета «Субъективная оценка здоровья»;

— для обобщения полученных результатов был создан паспорт здоровья

Результаты исследования и их обсуждение.

1) Физическое здоровье

Физическое здоровье определяется антропометрическими, физиологическими и биохимическими показателями. Мы оценили первые два показателя. К антропометрическим показателям относится индекс Кетле. К физиологическим — теппинг-тест, отношение ЖЕЛ к ДЖЕЛ. Помимо этого мы использовали экспресс — методы: УФС и ИОС.

Экспресс — тесты выявили, что не один студент не имеет высокий уровень физического здоровья.

По методу Апанасенко (см. рис.1), где учитывается наибольшая динамометрия и масса тела, лишь 10% испытуемых имеют средний уровень физического развития. Чуть больше половины студентов (55%) имеет уровень развития ниже среднего и у 35% — уровень физического здоровья низкий. Это говорит о том, что либо студент имеет проблемы с лишним весом (9% от всего числа испытуемых имеет ИМТ выше нормы), либо плохо развита мышечная сила: только 28% испытуемых имеют мышечную силу в норме, которая соответствует их полу и возрасту.

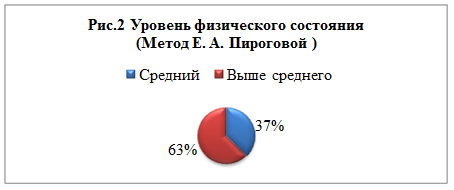

По методу Е.А.Пироговой (см. рис.2), в котором охватывается больше показателей, чем в предыдущем тесте: диастолическое артериальное давление, систолическое артериальное давление, среднее артериальное давление, пульсовое артериальное давление, возраст, масса тела и рост, только 37% студентов имеют средний уровень физического развития, а остальные испытуемые (63%) имеют уровень физического состояния выше среднего. Это может свидетельствовать об отсутствии проблем с сердечно-сосудистой системой, так как большинство показателей оценивают именно эту систему.

Оценивая индекс Кетле, или индекс массы тела (рис.3), можно сказать, что большинство студентов (78%) имеют нормальную массу тела, которая характеризует здоровый вес, необходимый для полноценной жизнедеятельности организма. 6% испытуемых имеют избыточную массу тела, которая увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает нагрузку на все органы. У 3% ожирение, которое может сопровождаться целой серией заболеваний, таких как артрит, диабет, различные опухоли. Такие заболевания мы можем оценить лишь по субъективной оценке здоровья самим испытуемым. При ожирении риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 30%. У 16% от всего количества студентов наблюдается дефицит массы. Обычно дефицит массы связан с хроническими заболеваниями, нарушениями питания, нервными недомоганиями, а также анорексией. Об этих факторах мы также можем узнать из субъективной оценки здоровья самого испытуемого.

Теппинг-тест оценивает силу нервных процессов. Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая. Полученные в результате варианты динамики максимального темпа могут быть условно разделены на несколько типов (рис.4):

· ровный тип — максимальный темп удерживается примерно на одном уровне в течение всего времени работы; этот тип характеризует нервную систему испытуемого как нервную систему средней силы. У 40% студентов ровный тип;

· нисходящий тип – взятый испытуемым максимальный темп снижается уже со второго 5-секундного отрезка и остается на сниженном уровне в течение всей работы; этот тип кривой свидетельствует о слабости нервной системы испытуемого, 23% студентов имеют нисходящий тип

· промежуточный тип — темп работы снижается после первых 10-15 секунд; этот тип расценивается как средне-слабая нервная система, 27% имеют промежуточный тип.

· вогнутый тип — первоначальное снижение максимального темпа сменяется затем кратковременным возрастанием темпа до исходного уровня; такие испытуемые также относятся к группе лиц со средне-слабой нервной системой, у 10% такой тип [6].

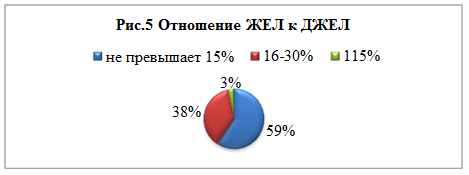

Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) — это наибольший объём воздуха, который человек может вобрать в лёгкие после максимального выдоха.

В норме у здоровых лиц ЖЕЛ фактически может быть ниже должной на 10-15%, то есть составлять 90-85% от ДЖЕЛ. Фактическая ЖЕЛ, составляющая 84-70% от ДЖЕЛ, расценивается как умеренно сниженная, 69-50% значительно сниженная, 49% и менее – резко сниженная.

Повышение фактической ЖЕЛ относительно ДЖЕЛ указывает на высокое функциональное состояние легких и характерно для тех, кто занимается аэробными упражнениями, развивающими выносливость (рис.5).

Один из определяющих факторов нашего здоровья, который проявляется в умении контролировать эмоции, мыслить позитивно, сохранять баланс между духовным и физическим развитием.

Психоэмоциональное здоровье мы определяли следующими методами: буквенные корректурные таблицы А.Г. Иванова-Смоленского и В.Я. Анфимова, шкала депрессии (Т.И.Балашова)

Для того чтобы выяснить работоспособность студентов, мы использовали корректурные таблицы по А.Г. Иванову-Смоленскому и В.Я. Анфимову.

При анализе результатов мы получили следующее:

1. Подвижность нервных процессов — скорость смены процессов возбуждения и торможения — проявляется в процессах перехода от одной деятельности к другой. У 53% респондентов высокая подвижность нервных процессов, то есть они могут быстро переключаться с одного типа работы на другой (рис.6). Человек с высокоподвижной нервной системой быстро и адекватно реагирует на изменения ситуации, легче отказывается от уже негодных стереотипов. Без труда переходит от покоя к деятельности и от одной деятельности к другой. Он способен к мгновенному запоминанию, ускоренному темпу речи. У 47% выявлена средняя подвижность нервных процессов.

2.Концентрация внимания — степень или интенсивность сосредоточенности внимания. У 9% исследуемых низкая концентрация внимания. Снижение концентрации внимания может привести к рассеянности [5]. У 41% студентов выявлена средняя концентрация внимания, у 44% — высокая, у 6% — очень высокая. Чем выше концентрация внимания, тем эффективнее выполнение работы, так как человек меньше отвлекается на посторонние занятия (Рис.7).

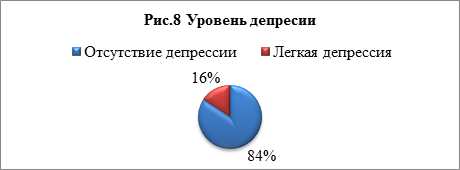

Уровень депрессии. Депрессия — серьезное заболевание, которое резко снижает трудоспособность и приносит страдание как самому больному, так и его близким.

У большинства студентов — 84% — депрессия отсутствует (рис.8).

Лишь 16% имеют легкую форму депрессии. Если не лечить лёгкую депрессию, со временем она может перерасти в глубокую. Её симптомы усугубятся, и вылечить заболевание станет гораздо сложнее. Как следствие болезни может развиться зависимость от наркотиков и алкоголя, а также различные психические расстройства [4].

3) Социальное здоровье

Социальное здоровье связано с влиянием на личность других людей, общества в целом и зависит от места и роли человека в межличностных отношениях, от нравственного здоровья социума.

Для оценки социального здоровья мы использовали методику определения степени конфликтности, разработанную С. Степановым.

66% студентов — неконфликтные люди (рис.9). Они тактичны и миролюбивы, ловко уходят от споров и конфликтов, избегают критических ситуаций. Они — приспособленцы. 34% — люди конфликтные. Но на самом деле конфликтуют лишь тогда, когда нет иного выхода и другие средства исчерпаны. Твердо отстаивают свое мнение. При этом не выходят за рамки корректности, не унижаются до оскорблений. Отклонений по этому тесту обнаружено не было.

Выводы

В ходе нашей работы было выяснено, что здоровье исследуемых студентов медицинского университета можно считать удовлетворительным. Если оценивать физическое здоровье по методу Пироговой и индексу Кетле, то состояние студентов соответствует нормам. Если же оценивать по методу Апанасенко, то можно сказать, что у студентов слабое мышечное развитие. Это объясняется отчасти гиподинамией студентов. Рекомендациями могут служить физические упражнения на развитие разных групп мышц, в частности мышц рук. Некоторым студентам с высоким или низким ИМТ мы рекомендуем больше заниматься спортом и следить за своим питанием. Психоэмоциональное здоровье также в норме. Есть студенты, у которых выявлена легкая форма депрессии. Для того, чтобы легкая депрессия не перешла в тяжелую форму, таким студентам можно порекомендовать обратиться к психологу со своими проблемами, следить за режимом сна и бодрствования, использовать аромотерапию, музыкотерапию, медитации и т.д. По социальному здоровью резких отклонений не выявлено.

Таким образом, три составляющие здоровья студентов находятся в пределах нормы или немного снижены. Одним из путей обеспечения здоровья является формирование ценностных ориентаций. Студенты должны понимать, что здоровье является первоочередной ценностью. Это подтверждается исследованиями, проведенными на разных студентах медицинского университета [3].

Источник