Состояние здоровья современного дошкольника

Состояние здоровья детского населения в настоящее время является одним из главных направлений социальной политики в нашей стране.

Состояние здоровья детского населения в настоящее время является одним из главных направлений социальной политики в нашей стране. В современных условиях, характеризующихся кризисом в области социальной сферы и экономики, в России особая роль отводится вопросам совершенствования здоровья населения и, в первую очередь, сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.

Значимость реализации данного положения определяется тем, что здоровье детей, удельный вес которых в структуре населения России в настоящее время составляет 21,9 % (Государственный доклад «Здоровье населения России и деятельность учреждений здравоохранения в 2011 году»), в значительной мере определяет интегральный показатель качества здоровья и составляет фундаментальную основу для формирования потенциала здоровья взрослых членов общества, являющегося важнейшим фактором и главным условием успешного реформирования общества.

Одной из приоритетных задач профилактической медицины является сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста [1, 2].

Актуальность разработки методов и принципов медико-социального обеспечения детей с хронической патологией обусловлена значительным снижением численности трудоспособного населения и негативными сдвигами в состоянии здоровья детей и подростков в России на протяжении последних десятилетий, вследствие чего сохранение здоровья становится первоочередной, крайне важной задачей профилактической медицины.

Целью исследования явилось установление уровня и структуры заболеваемости детского населения с целью разработки оздоровительных мероприятий.

Материал и методы

Методом описательной статистики проведен анализ заболеваемости детского населения по данным официальной статистики за 2006–2010 гг.

В связи с этим возрастает необходимость укрепления здоровья детского населения и, прежде всего, за счёт улучшения состояния здоровья длительно и часто болеющих детей, относящихся к группе повышенного медико-социального риска.

Результаты исследования и их обсуждение

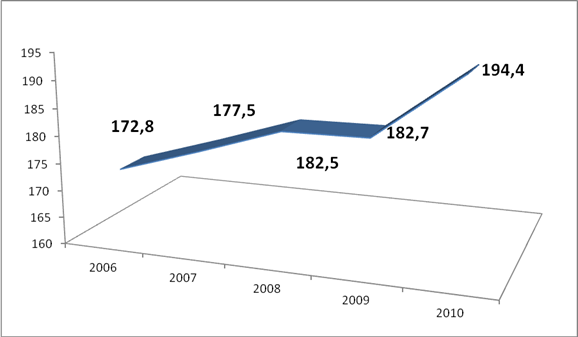

Анализ заболеваемости детского населения по данным официальной статистики за 2006–2010 гг. свидетельствует о продолжающемся ухудшении здоровья детей (рис. 1) [2].

Общая заболеваемость детей от 0 до 7 лет составила в 2010 году 194,4 тыс. на 100 тыс. соответствующего населения, прирост за последние десять лет достиг 33 % [3].

Структура патологической поражённости выявила наибольшую распространённость (по МКБ-X) следующих классов: заболеваемость органов дыхания (649,9 ‰), органов пищеварения (42,3 ‰), некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний (17,8 ‰), болезней костно-мышечной системы (39,7 ‰), болезней органов зрения (80,7 ‰), болезни мочеполовой системы (33,8 ‰).

Рисунок 1. Общая заболеваемость детей от 0 до 7 лет в динамике 2006–2010 гг. (тыс. на 100 тыс. соответствующего населения)

Как показало исследование, лидирующую позицию занимают болезни органов дыхания (62,3 %). Однако в ходе исследования было выявлено резкое увеличение заболеваемости у детей дошкольного возраста по таким классам болезней как: болезни органов зрения и придаточного аппарата (с 67,3 ‰ в 2007 г. до 80,3 ‰ в 2010 г.), болезней органов пищеварения (с 38,7 ‰ в 2007 г. 42,3 ‰ в 2010 г.), болезней нервной системы (с 26,9 ‰ в 2007 г. до 28,5 ‰ в 2010 г.). В связи с этим был проведён анализ внутренней структуры указанных классов заболеваний, методов лечения, оздоровления и профилактики у детей дошкольного возраста.

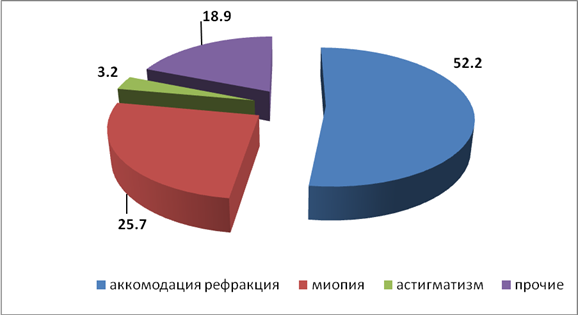

При изучении внутренней структуры класса болезней органов зрения и придаточного аппарата наибольшее распространение было выявлено по следующим заболеваниям: аккомодации и рефракции (52,2 %), миопии (25,7 %), астигматизма (3,2 %), прочее (18,9 %) (рис. 2).

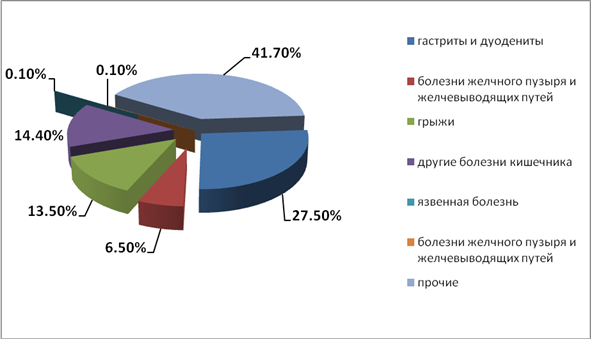

При рассмотрении внутренней структуры класса болезней органов пищеварения наиболее значимыми заболеваниями можно отметить: язвенную болезнь (0,1 %), гастриты и дуодениты (27,5 %), болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей (0,1 %),болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (6,5 %), грыжи (13,5 %), другие болезни кишечника (14,1 %), прочие (41,7 %) (рис. 3).

Рисунок 2. Структура заболеваемости органов зрения (в % к итогу по классу)

Рисунок 3. Структура заболеваний органов пищеварения (в % к итогу по классу)

Со стороны класса болезней нервной системы были выделены: нарушения вегетативной нервной системы (13,4 %), экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (65,2 %), эпизодический и пароксизмальные расстройства (1,8 %), церебральный паралич и другие паралитические синдромы (5,8 %), эпилепсия (13,6 %) (рис. 4)

Рисунок 4. Структура заболеваемости болезнями нервной системы (в % к итогу)

При анализе заболеваемости по полу отмечено, что если в 3 года уровень заболеваемости мальчиков выше по сравнению с девочками, то после 3-х лет во всех возрастных группах уровень заболеваемости выше у девочек (3580,3 против 2883,3 на 100 детей соответствующего возраста).

Анализ структуры заболеваемости детей по полу не выявил различий между мальчиками и девочками. Выявлено, что у детей сравниваемых групп структура заболеваемости представлена одними и теми же классами болезней, имеющими лишь разный ранговый уровень.

Так, на первые пять классов в ранговой структуре заболеваний приходится 85,5 % всей патологии – в группе длительно и часто болеющих девочек и 78,8 % – в группе длительно и часто болеющих девочек.

Индивидуальная характеристика заболеваемости оценивается по кратности обращения ребёнка к врачу и общей длительности заболеваний в течение года. В зависимости от частоты перенесённых заболеваний в течение года все дети были распределены на следующие группы:

– «мало болеющие» дети (МБД) – те, кто перенёс не более 1-го заболевания в год;

– «эпизодически болеющие» дети (ЭБД) – те, кто перенёс от 1-го до 3-х заболеваний в год;

– «часто болеющие» дети (ЧБД) – те, кто перенёс 4 и более заболеваний в год.

Последняя группа детей является наиболее неблагоприятной в плане формирования хронической патологии.

Наибольшее число часто болеющих детей приходится на возрастную группу – 6–7 лет, т.е. на тот период, когда ребёнок поступает в первый класс и у него увеличиваются нагрузки как в физическом, так и в психоэмоциональном планах.

В ходе анализа были разработаны оздоровительные мероприятия среди длительно и часто болеющих детей дошкольного возраста в детской поликлинике, в ходе которых были задействованы следующие структуры:

– средства массовой информации;

– лечебно-профилактические детские учреждения и структурные подразделения;

– специалисты ЛПУ (врачи-педиатры, врачи-специалисты);

– специалисты образовательных учреждений.

В проведении системы лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление детей с заболеваниями органов зрения и придаточного аппарата, органов пищеварения и нервной системы, ведущая роль принадлежит медикаментозному лечению [2, 3].

При заболеваниях органов пищеварения используются антисекретолитические препараты (ингибиторы протонной помпы, Н2-гистаминоблокаторы, М-холиноблокаторы), прокинетики, антациды, ферментативные препараты, пре- и пробиотики, общеукрепляющие, противопаразитарные, иммуномодуляторы.

Для лечения болезней нервной системы применяются болеутоляющие, сосудистые препараты, ноотропные, седативные, антиспастические, антиэпилептические, средства, влияющие на вегетативную систему, витаминотерапия.

Нарушения со стороны органов зрения коррегируются витаминотерапией, антибиотикотерапией, сосудистыми препаратами, общеукрепляющими, увлажняющими и вяжущими глазными средствами, также используют стимуляторы регенерации роговицы, антиоксиданты, аппаратное лечение.

Поскольку, как было отмечено ранее, почти каждый 5 ребёнок дошкольного возраста имеет в анамнезе аллергические заболевания, то эффективность лечения при использовании только стандартных медикаментозных методик резко снижается, поэтому возникает потребность в сочетанном лечении данной категории детей с применением немедикаментозного или нетрадиционного подхода, например, иглорефлексотерапии.

Таким образом, показатели заболеваемости детского населения дошкольного возраста говорят о необходимости проведения целенаправленных оздоровительных и медико-реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих детей. При этом только чёткое взаимодействие и преемственность среди образовательных и лечебно-профилактических учреждений сможет обеспечить улучшение показателей здоровья детей.

Рецензенты:

Иванова Маиса Афанасьевна, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник отделения организации лечебно-профилактической помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ Минздрава России», г. Москва.

Гончарова Ольга Викторовна, доктор медицинских наук, заведующая отделением охраны здоровья матери и ребенка ФГБУ «ЦНИИОИЗ Минздрава России», г. Москва.

Источник

Консультация для педагогов ДОУ на тему: «Состояние здоровья современных дошкольников»

консультация на тему

Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека и человеческого общества. Слово «Здоровье», как и слова «любовь», «красота», «радость»,, принадлежат к тем понятиям , значение которых знают все, но понимают по – разному.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| mo.doc | 67 КБ |

Предварительный просмотр:

Состояние здоровья современных дошкольников

Кто не ценит собственное здоровье

тот меньше заботиться и о других людях.

Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека и человеческого общества. Слово «Здоровье», как и слова «любовь», «красота», «радость»,, принадлежат к тем понятиям , значение которых знают все, но понимают по – разному.

Исходя из определения Всемирной организации здравоохранения здоровья как состояния физического, умственного, психического и социального благополучия, выделяют и следующие виды здоровья:

- Физическое здоровье – это состояние, при котором у человека имеет место гармония физических процессов и максимальная адаптация к различным факторам внешней среды; совершенство саморегуляции в организме, гармония физических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде.

- Умственное здоровье – это состояние готовности человека к обучению и самообразованию, открытости ума новым идеям и опыту.

- Психическое здоровье – это высокое осознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности.

- Социальное здоровье – это социальный статус, оптимальное место человека в обществе, его значимая роль в межличностных отношениях, зависящих от здоровья общества, а также от окружающей среды для каждого человека.

Любое образовательное учреждение – это живой организм, сложнейшая многокомпонентная система, где все объекты и субъекты тесно связаны между собой.

Говоря о дошкольном образовательном учреждении, вспоминается сказка о репке, в которой все герои – тоже звенья одной цепи и если убрать, казалось бы, даже самое незначительное звено, например мышку, проблему – вытянуть репку – уже не решить. Так же говорить о такой глобальной проблеме, как сохранение и формирование здорового поколения, выделенной президентом в числе пяти наиважнейших, приоритетных направлений современного образования?! И это не случайно.

В условиях социально – экономической нестабильности в России за время перестройки в состоянии здоровья детей и подростков сформировались устойчивые негативные тенденции –распространенность факторов риска и инвалидности. Интенсивность ухудшения качества здоровья детей и подростков в 3,5 раза выше чем у взрослого населения.

Именно поэтому проблема ухудшения здоровья населения страны и особенно детей становится национальной. Подписанное президентом В.В.Путиным Постановление «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения» показало беспокойство государства за будущее страны. В связи с этим Правительством Российской Федерации своевременно принята целевая программа «Дети России». Особое место в программе уделяется подпрограмме «Здоровый ребенок», целью которой является сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах развития. В «Концепции модернизации Российского образования» четко определена задача достижения нового современного качества образования за счет обновления содержания образования и совершенствования механизмов контроля за качеством.

Значимость данной проблемы определена и в Законе «Об образовании» (подраздел 2, ст.1,ч.1), Федеральной программе развития образования, Национальной доктрине образования, в Концепции о правах ребенка и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей.

Существенные перемены в социальной, экономической и социокультурной сфере вызывают соответствующие изменения в жизнедеятельности всего общества.

С каждым годом растете количество детей, страдающих сердечно – сосудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, зрения, координации движений, деятельности органов дыхания и др.

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей, Научного центра здоровья детей РАМН, за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 9% от контингента детей, поступающих в школу. Лишь 5-7% дошкольников здоровы, 30 – 35% страдают хроническими заболеваниями, свыше 60% имеют функциональные отклонения. По данным всероссийской диспансеризации доля абсолютно здоровых девочек уменьшилось за 10 лет с 28,6% до 6,3%, до 50% старшеклассников имеют ограничения в выборе профессий, уровень готовности юношей к службе в армии по состоянию здоровья составляет 28,4%.

Данные многочисленных исследований показывают, что источник возникновения различий в здоровье взрослых надо искать в их детстве. Ведь детство – это уникальный период в жизни человека, в процессе которого формируется здоровье, осуществляется развитие личности. Все, что приобретено ребенком в детстве, сохраняется потом на всю жизнь. Здоровье детей в России особенно важно, учитывая значительное сокращение населения страны.

Можно выделить две проблемы в этой области. Первая заключается в том, что подавляющее большинство детей нездоровы с самого рождения (в настоящее время рождаются больными или заболевают 40% новорожденных, в то время как в 1990г. этот показатель был равен 15%), что обусловлено тенденцией ухудшения здоровья женщин. Ростом патологии беременности и родов, а также отчасти связано с успехами медицины, обеспечивающими увеличение выживаемости недоношенных, «маловесных» и детей с тяжелой перинатальной патологией.

Вторая проблема связана с тем, что на протяжении всего жизненного цикла ребенка происходит интенсивное падение потенциала его здоровья.

Директор Научного центра здоровья детей РАМН, академик РАМН А.А.Баранов утверждает, что исправить демографическую ситуацию в современной России может только то поколение,которое сегодня ходит в детский сад. Он полагает, что в течении ближайших 20 лет нет никаких объективных причин, позволяющих предположить изменения как в уровне деторождения, так и в особенностях здоровья новорожденных детей. Невылеченные ранее молодые люди вступают в брак. Беременная женщина, имеющая проблемы со здоровьем, не может выносить абсолютно здорового ребенка. Обычно дети таких матерей развиваются до рождения в условиях недостатка кислорода. Это в особой степени отражается на развитии головного мозга – основного потребителя кислорода человека. Таким образом, у многих новорожденных заболевания обусловлены репродуктивным здоровьем их матерей. По данным центра, которым руководит А.А. Баранов, почти 70% девушек и 50% мальчиков имеют серьезные отклонения в этой сфере.

Нарушения состояния здоровья беременных женщин и кормящих матерей, сопряженные с низкой распространенностью грудного вскармливания и нерациональным питанием детей первого года жизни, лежат в основе высокой частоты рахита, анемии, гипотрофии, острых инфекционных заболеваний и других нарушений в состоянии здоровья детей раннего возраста, что в свою очередь вызывает рост сердечно – сосудистых заболеваний, болезней почек, желудочно – кишечного тракта, нарушения обмена веществ . ( О. Н. Безрукова, Е. А. Самойлова, 1999).

Следовательно, здоровье ребенка при рождении связано с особенностями здоровья матери во время беременности, которое в свою очередь обусловлено особенностями ее развития в предшествующий период. Наличие тех или иных проблем ведет к изменению здоровья ребенка к моменту рождения. Таким образом, мы видим цикл формирования нездоровья, который необходимо разорвать, чтобы получить результат в виде оздоровления населения.

Очевидно, чтобы дети были здоровыми в ситуации широкой распространенности заболеваемости при рождении, необходимо не столько сохранять здоровье (которого практически нет), сколько формировать его. Истории известно множество людей со слабым здоровьем, которые методичными усилиями достигли высокого качества здоровья. (Один из самых известных примеров является русских полководец Суворов, родившийся слабым, но страстно желавший стать военным). Это возможно, поскольку здоровье в широком смысле рассматривается не только как противопоставление болезни, но и как душевное, физическое и социальное благополучие, за которое человек сам несет ответственность.

Говорить сейчас о здоровьесбережениии, когда в роддоме 95% детей получают тот или иной диагноз, неэффективно. Нужно ставить вопрос об осознанномздоровьеформировании у населения с ослабленным здоровьем. Необходимо начинать работать с детьми на уровне детского сада, чтобы максимально рано создавать установку на здоровый образ жизни и ответственность за собственное здоровье.

По итогам углубленного медицинского осмотра детей нашего детского сада в апреле 2015г. (осмотрено 462 ребенка):

- I группа здоровья – 187 детей (40,5%);

- II группа здоровья – 260 детей (56,3%);

- III группа здоровья – 14 детей (3%);

- IV группа здоровья – 1 ребенок ( 0,2%);

2.Заболевания костно- мышечной системы – 98%

3.Заболевания крови (анемии) – 30%

4.Фукциональные шумы сердца – 21%

5.Кожные заболевания (дерматит, диатез) -19%

6. Нарушение зрения – 14%

7. Нарушения речи –17%

Поэтому, в условиях, где цена здоровья достаточна высока, мы совершенствуем физкультурно – оздоровительную работу с детьми дошкольного возраста за счет использования новых здоровьесберегающих технологий.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

1 . Технологии сохранения и стимулирования здоровья:

Динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика танцевальная Сафи-Дансе, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая.

2. Технологии обучения здоровому образу жизни :

Физкультурное занятие, проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж.

3. Коррекционные технологии:

Арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.

Применение в работе МКДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Организация развивающей среды в ДОУ

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным является организация двигательной развивающей среды . В нашем детском саду имеются необходимые условия для повышения двигательной активности детей, а также для их расслабления и отдыха.

Оборудованы музыкально-физкультурные залы со спортивным оборудованием, где представлено разнообразное физкультурное оборудование, а так же пособия, изготовленные своими руками, которые повышают интерес к физической культуре, развивают жизненно-важные качества, увеличивают эффективность занятий.

На участке ДОУ имеется спортивная площадка: мини-стадион, беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование, яма с песком для прыжков.

Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в группах созданы уголки движений, которые учитывают возрастные особенности детей, их интересы. Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии используются различные дорожки, косички, змейки, для «подлезания» — дуги. Во всех группах имеются пособия для профилактики плоскостопия, для подвижных игр и упражнений общеразвивающего воздействия.

Таким образом, можно сказать, оздоровительная среда нашего ДОУ является естественной комфортабельной обстановкой, рационально организованной и насыщенной разнообразным оборудованием и материалами.

Источник