Состояние здоровья населения при воздействии загрязненной окружающей среды

Сохранение здоровья населения в настоящее время является очень важной задачей. Это, в свою очередь, определяет необходимость изучения физиологических механизмов адаптации населения.

Вновь складывающиеся сообщества людей в необычных для них условиях окружающей среды зачастую подвергаются воздействию чрезвычайно неблагоприятных природно-климатических факторов.

Приспособление организма к различным факторам окружающей среды представляет собой длительный исторический процесс, направленный на формирование экологического типа, обеспечивающего целостность и оптимальные условия для его жизнедеятельности. По этой причине оценка и прогнозирование медико-биологического состояния населения в неблагоприятной для него среде обитания представляет актуальную задачу.

В последние годы экологические проблемы, связанные именно с загрязнением окружающей природной среды являются наиболее острыми.

Известно, что окружающая среда характеризуется наличием неблагоприятных антропогенных факторов, способных существенно повлиять на состояние здоровья населения и вероятность развития тех или иных заболеваний [1, 5].

Оценка комплексного воздействия факторов окружающей среды на уровень здоровья человека представляет определенные трудности в научном и практическом исполнении, так как вопросы установления показателей уровня индивидуального здоровья методологически разработаны недостаточно.

Организм человека в определенные возрастные периоды наиболее остро реагирует на неблагоприятные внешние влияния во время интенсивной гистоморфологической и функциональной перестройки органов и систем в переходные, так называемые узловые возрастные периоды [3]. На сердечно-сосудистую систему, осуществляющую кровообращение, падает основная часть тех биологически важнейших процессов, посредством которых достигается консолидация и прямое материальное объединение, интеграция всех разнородных и многочисленных тканей, органов и клеток в целостную систему.

Проблемы нарушений репродуктивного здоровья женщин, патологии беременности и родов, роста младенческой и детской смертности в последнее время приобретают наиболее важное значение в связи с ухудшающейся социально-экономической ситуацией в стране и ростом техногенного загрязнения окружающей среды [10].

В данном контексте адаптация и оценка адекватных и неадекватных изменений в организме, вызванных воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, остаются одной из наиболее актуальных проблем.

Длительное воздействие со сравнительно высокой интенсивностью разных факторов представляет значительный стресс и, в соответствии с концепцией Г. Селье о развитии общего адаптационного синдрома, вызывает однотипную неспецифическую реакцию организма. Этой реакции соответствует вполне определенный комплекс изменений в нейроэндокринной системе, в защитных системах организма, а также в некоторых показателях метаболизма. Интенсивность включения компенсаторных систем оказывается по линейному или степенному закону зависимой от интенсивности внешнего воздействующего фактора. При этом хроническое действие стрессорного фактора приводит в конечном счете к истощению компенсаторных резервов организма, увеличению вероятности срыва адаптации (стадия истощения), что на популяционном уровне приводит к возрастанию частоты различных заболеваний [2].

Как свидетельствуют представленные данные, постепенный переход от здоровья к болезни связан со снижением способности организма, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. Адаптационные возможности организма закономерно уменьшаются с возрастом. Одним из эффективных критериев уровня здоровья является адаптационный потенциал системы кровообращения, под которым следует понимать условную, выраженную в баллах или других единицах, количественную величину, математически связанную с конкретными физиологическими показателями, отражающими состояние различных адаптационных гомеостатических механизмов. Однако роль различных функциональных показателей в оценке адаптационного потенциала зависит от уровня здоровья и возраста. При донозологических состояниях, когда гомеостатические механизмы еще не нарушены, наибольшую значимость имеют показатели, характеризующие вегетативную регуляцию сердца и энергетическое обеспечение миокарда [5].

Общеизвестно, что организм человека обладает мощной и разнообразной в своих возможностях, основанной на принципах саморегуляции «службой безопасности», обеспечивающей его существование во вредных условиях окружающей среды. Любая часть организма испытывает непрерывные действия из множества источников окружающей среды и сама служит источником влияния на различные органы. Это значит, что о состоянии организма можно судить по количественным и качественным характеристикам многосторонних взаимосвязей функций организма (сенсорных, вегетативных, тактильных и др.). Однако такую взаимосвязь поддерживать в организме постоянно и долговременно не всегда возможно, поскольку активно работающие органы утомляются, и процесс саморегуляции может прекратиться за счет энергозатрат организма, в том числе нервно-психического или нервно-эмоционального характера, что может привести к любой патологии и соответственно к перестройке соотношений функций. Изменения количественных и качественных показателей параметров организма и являются объективным коррелянтом интегрального функционального состояния человека [8].

Некоторые авторы в своих исследованиях доказывают, что негативные демографические показатели, заболевания раком и астмой, врожденные пороки и отставание умственного развития, болезни крови и другие эколого-зависимые заболевания являются ценой современного экологического неблагополучия [6, 9]. Вместе с тем, рост экологически обусловленных патологии у населения объясняет интерес исследователей к социально-психологическому аспекту таких нарушений. Проблема психологического состояния, как взрослого, так и детского населения, проживающего в условиях экологического неблагополучия, остается недостаточно исследованной [7].

Как уже отмечалось, современные негативные показатели здоровья населения, и состояния среды обитания человека ставят научную проблему «окружающая среда – здоровья человека» в разряд приоритетных задач государственной политики. Поэтому для понимания биомеханизма и принципов экологической безопасности чрезвычайно важно выявить не только геохимические особенности среды обитания, но и микроэлементов организма, пребывающего в этой среде, и его гомеостатическую реакцию на влияние экологической обстановки [10].

Загрязнение атмосферы в наибольшей мере истощает адаптационные возможности человеческого организма. Но, несмотря на это, атмосфера обладает мощной способностью к самоочищению от загрязняющих веществ. Движение воздуха приводит к рассеиванию примесей. Пылевые частицы газы и другие вещества выпадают из воздуха на земную поверхность под действием силы тяжести и дождевых потоков. Химические вещества, находящиеся в атмосферном воздухе, оказывают повреждающее действие на слизистые оболочки и систему местного иммунитета, что повышает риск развития хронической патологии органов [3].

Экологическая безопасность – это уровни воздействия факторов внешней среды, безопасные для здоровья человека, то есть нарушающие гомеостаз функциональных систем организма. Анализ ассоциативных связей содержания металлов и гомеостатических показателей наиболее чувствительных систем организма показал, что для безопасного и нормального состояния показателей крови, биохимического обмена, иммунитета могут быть предложены верхние границы экологически безопасного содержания металлов в крови человека.

Известно, что взаимосвязь отдельных физиологических функций организма, биохимических цепей основных видов обмена веществ и общих защитных механизмов является основой формирования гомеостаза. При воздействии химических веществ особенностью нарушения гомеостаза является непосредственное повреждающее действия на различные механизмы регулирования, которые становятся ведущими механизмами при химической патологии. Несмотря на то, что гомеостатические механизмы многообразны и представлены на самых различных уровнях, ведущая роль в приспособлении организма к воздействию внешней среды принадлежит нейроэндокринной системе.

Методология анализа для здоровья населения в результате загрязнения окружающей среды применяется для выявления факторов экологического фона региона, влияющих на изменение показателей функционирования организма, с определением степени информационной значимости из возможных отклонений от нормы [4].

Физиологические механизмы, обуславливающие повышение неспецифической резистентности организма в условиях экологических факторов, осуществляется за счет нейрогуморальной регуляции. Индикатором адаптационных возможностей организма является сердечно-сосудистая система (ССС), уровень функционирования является ведущим показателем, отражающим равновесие организма с окружающей средой.

Эта роль определяется, прежде всего, ее функцией транспорта питательных веществ и кислорода. Энергетический механизм занимает ведущее место в процессах адаптации. Именно дефицит энергии является пусковым сигналом, включающим цепь регуляторных приспособлений, формирующих необходимый адаптационный потенциал на новом гомеостатическом уровне.

Изменения показателей кровообращения, выходящие за рамки нормальных адаптационных изменений, отражают повышение физиологической «цены» обеспечения деятельности и нарушения саморегуляции кровообращения (равенства вклада сердечного и сосудистого звена), что является фактором риска формирования патологии ССС.

Психологический статус как характеристика целостного состояния психофизиологической, психической и личностной сфер психики человека в единстве с жизненной средой позволяет дать анализ общих тенденций в психике человека, проживающего на территориях экологического неблагополучия.

Использование методологии оценки риска для здоровья населения носит прогностический характер и направлено на выявление последовательности «источник загрязнения – загрязненная окружающая среда – воздействие на человека – неблагоприятный эффект». Итоговой задачей реализации на практике концепции оценки факторов риска для здоровья является управление риском для регулирования его уровня в системе управления качеством окружающей среды и идентификации степени опасности антропогенного загрязнения [7].

Проблема сохранения и укрепления здоровья должна занимать приоритетное место в деятельности органов здравоохранения как самая важная для национальных интересов страны. Реалии же таковы, что система здравоохранения ориентирована на больного человека, а вопросам сохранения здоровья здоровых людей уделяется недостаточно внимания как медицинской науки, так и практической медициной.

Здоровье человека рассматривается с позиции его взаимоотношений со средой обитания, под которой понимается триединство физического, духовного и социального окружения. Абсолютное большинство болезней обусловлены наследуемыми особенностями метаболизма и ответных реакций на внешние воздействия, при этом болезнь есть лишь реализация во времени наследственных предрасположенностей к ним под влиянием провоцирующих факторов. В благоприятной среде их реализация осуществляется поздно, или вообще может не осуществиться, в то время как в агрессивной среде довольно рано развивается декомпенсация слабых наследуемых систем организма. Вне нас причин болезней не существует, вне нас существует лишь провоцирующие факторы, позволяющие проявиться этим причинам.

Физиологические ответные реакции развиваются при длительном действии фактора наибольшей интенсивности (близким к фоновым показателям) или кратковременном действии факторов большей интенсивности, но гомеостаз не нарушается за счет имеющихся энергетических и пластических резервов. Компенсация дестабилизации гомеостаза внешними физическими факторами может реализовываться с одной стороны за счет внутренних резервов без активации гомеостатических структур, с другой, за счет специфически вырабатывающих вещества, расходуемых в процессе адаптации к дестабилизирующему фактору. Следующим является уже период специфических ответных реакций, имеется в виду ответ систем организма на факторы окружающей среды незначительно превышающие оптимальные. Организм включает защитные реакции, нивелирующие дестабилизацию гомеостаза именно этим фактором.

При длительном воздействии факторов окружающей среды чрезмерной интенсивности развивается истощение энергетических и пластических резервов, угнетение основных функции систем, дистрофические изменения специализированных клеток органов и систем, их функциональная недостаточность. Структурные изменения органов и систем могут носить обратимый и необратимый характер. При этом важно отметить, что чем длительнее действует физический фактор большой интенсивности, тем большая вероятность развития изменений необратимого характера и полиорганной недостаточности.

Таким образом, функциональное состояние человека зависит от многочисленных влияний природного, техногенного и социального характера, при котором значительная роль в формировании здоровья населения принадлежит комплексу факторов окружающей среды в сочетании с социально-экономическими условиями.

Источник

Глава 4. Оценка опасностей загрязнения окружающей природной среды

4.2. Критерии ухудшения здоровья населения в связи с загрязнением окружающей среды

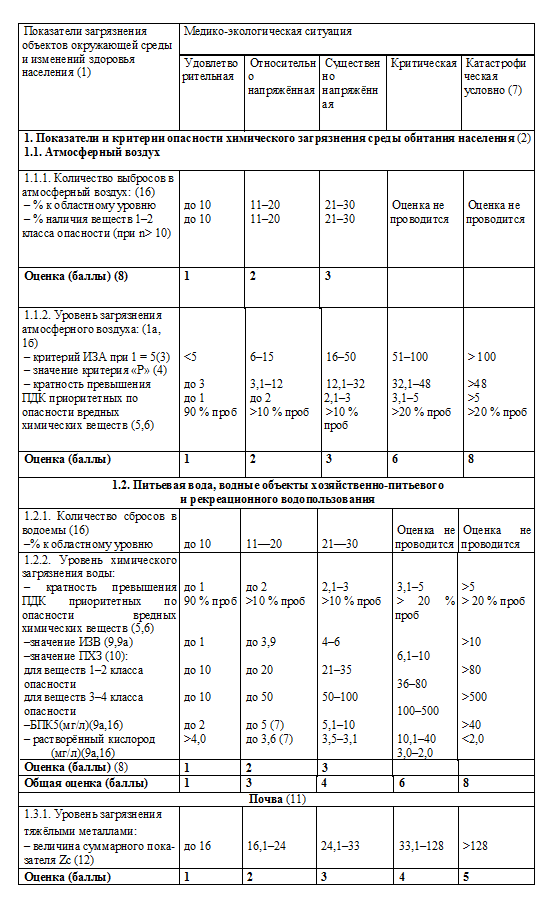

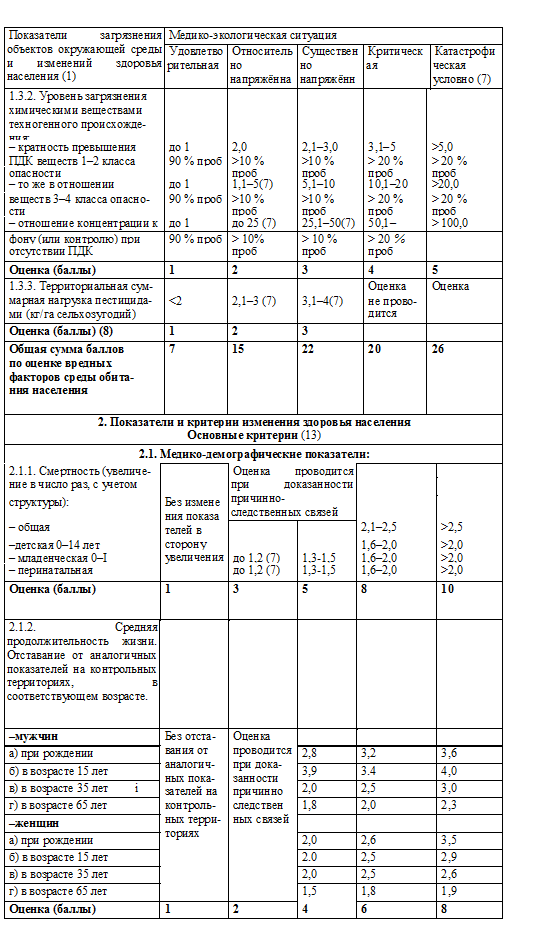

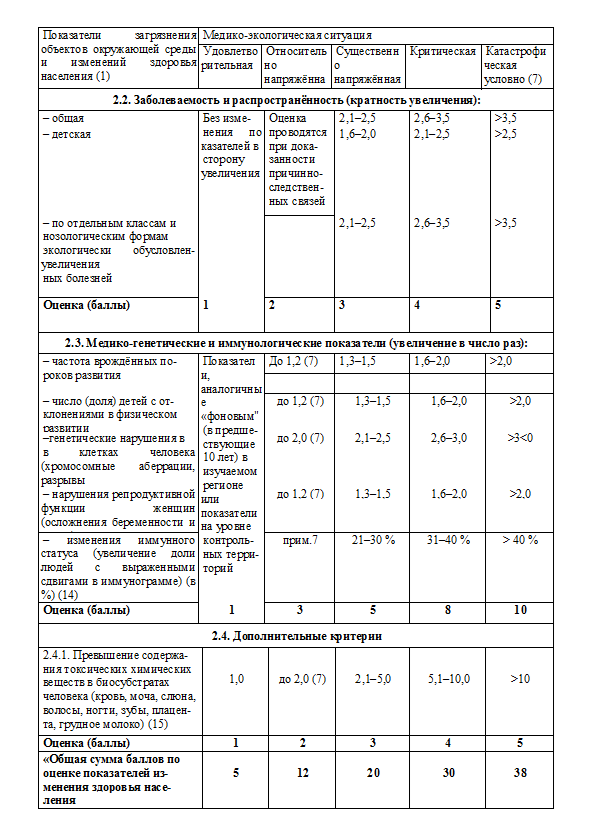

Для оценки изменений состояния здоровья населения обусловленного загрязнением окружающей среды используют комплексные показатели и критерии. Можно назвать два документа, действующих на сегодняшний день в Российской федерации, в которых такие критерии разработаны, обоснованы и рекомендованы к применению.

Один из них «Комплексная гигиеническая оценка степени напряжённости медико-экологической ситуации различных территорий, обусловленной загрязнением токсикантами среды обитания населения. Методические рекомендации» (Здоровье…, 2001) и другой «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» (Критерии…, 1992).

Методические рекомендации по комплексной гигиенической оценке степени напряжённости медико-экологической ситуации различных территорий были разработаны: НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека Минздрава России (к.м.н. С.В. Нагорный, Е.А. Цибульская, к.м.н. Е.Н. Пашкина, к.м.н. Е.В. Олейникова, к.м.н. С.Н. Палагина); Центром Госсанэпиднадзора в Липецкой области (к.м.н. С.И. Савельев, В.Н. Морозов, С.Н. Бабанин, В.И. Чекмачева); Центром Госсанэпиднадзора в Ленинградской области (И.И. Малеванный, С.А Горбанёв, А.Ю. Ломтев); Медицинской академией последипломного образования г. Санкт-Петербург (к.м.н. А.В. Киселёв, С.Н. Алейник); Федеральным научным центром гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Минздрава России (д.м.н. Г.М. Трухина) (Здоровье…, 2001, с. 70-102).

Медико-экологическая оценка изменений здоровья населения в связи с действием вредных факторов среды обитания заключается в экспертном исследовании динамики отклонений от среднего – «фонового», «регионального» или «контрольного» уровней как отдельных показателей здоровья популяции или отдельных социальных групп, так и общих медико-демографических показателей. К отдельным показателям изменения состояния здоровья относят появление или рост показателей тех или иных предположительно экологически обусловленных «индикаторных» болезней, «специфической» или другой патологии или системных «донозологических» сдвигов.

При оценке градаций показателей здоровья авторами учтены известные биологические закономерности реакции людей на воздействие вредных факторов среды обитания, в частности на то, что ответные реакции людей на воздействие токсикантов широко варьируют в зависимости от состояния организма, токсичности вредного вещества, его дозы и продолжительности экспозиции. В любой популяции встречаются люди с разным уровнем адаптации к экотоксикантам. Наиболее выраженные состояния («срыв адаптации», «формирование патологии», «специфические заболевания» и т.п.) возникают при одном и том же качестве среды обитания, прежде всего в наиболее слабых звеньях популяции таких как: новорождённые, дети раннего возраста, беременные женщины, хронические больные, лица пожилого возраста.

Медико-экологическую ситуацию в любом регионе (или населённом пункте) оценивают по одной из пяти категорий:

– критическая или чрезвычайная;

– катастрофическая или ситуация экологического бедствия.

Удовлетворительная категория определяет полную и неограниченную пригодность использования среды обитания, её экологическую безопасность использования и безвредность для здоровья населения; соответственно при этом не наблюдается экологически обусловленных изменений показателей здоровья по сравнению с фоновым для данной территории или региональным уровнем.

Относительно напряжённая категория свидетельствует о некоторой (наименьшей, но регистрируемой) степени опасности для населения оцениваемых вредных факторов среды обитания. При этом могут развиваться начальные изменения в состоянии здоровья, преимущественно в виде роста числа функциональных нарушений и предпатологии, наиболее восприимчивой части населения: новорождённых, детей раннего возраста, беременных женщин и других групп.

Существенно напряжённая категория характеризуется значительными уровнями загрязнения среды обитания, ростом заболеваемости и другой патологии у наиболее восприимчивой части населения, а также достоверным ростом предположительно экологически-зависимых индикаторных болезней среди детей и взрослых, некоторым увеличением детской и общей заболеваемости.

Критическая медико-экологическая категория соответствует «высокой» степени загрязнения среды обитания, представляющую безусловную опасность использования населением тех или иных её объектов. О реализации потенциальной опасности вредных факторов для населения свидетельствует доказанное экологически обусловленное развитие генетических и иммунологических нарушений среди популяции, значительно растущая общая и детская заболеваемость, появление у населения симптомов хронической интоксикации, обусловленных воздействием токсикантов, загрязняющих отдельные звенья экосистем, появление «специфических», экологически обусловленных заболеваний, существенное повышение перинатальной, младенческой, детской и общей смертности.

Катастрофическая медико-экологическая категория характеризуется ещё бóльшими (по сравнению с критической ситуацией) количественными показателями загрязнения среды обитания и экологически обусловленными изменениями состояния здоровья населения. Катастрофическая медико-экологическая ситуация первоначально (до проведения анализа причинно-следственных связей) обозначается понятием «условно», ввиду значительной социальной значимости такого рода оценок. Определение «катастрофическая», без добавления слова «условно», может быть дано только в случае доказанной причинно-следственной связи между установленными вредными факторами среды обитания и изменением здоровья населения. Только на основании анализа и доказанности причинно-следственных связей между вредными факторами и здоровьем населения переходят от понятий потенциальной опасности к понятиям реальной опасности.

Показатели загрязнения объектов окружающей среды и изменений здоровья населения приведены в табл. 4.1.

Оценка степени напряжённости медико-экологической ситуации

Продолжение таблицы 4.1

Продолжение таблицы 4.1

1 – градации характеристик ситуаций по загрязнению объектов окружающей среды оцениваются как по отдельным показателям (1а), так и по суммарному значению всех показателей (16);

2 – оценка степени напряжённости медико-экологической ситуации по показателям загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды, почвы и донных отложений) проводится по критериям опасности химического загрязнения среды обитания населения;

3 – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) рассчитывается согласно Руководству РД 52.04–186–89 …, 1991. Величины ИЗА приведены для пяти вредных веществ, определяемых Госкомгидрометом по среднегодовым концентрациям, характерным для загрязнения промышленных населённых пунктов;

4 – критерий «Р» – условный показатель загрязнения воздуха для 5—9-ти веществ, расчёт и корректировка значений «Р» для другого количества веществ производится в соответствии с «Критериями…, 1992);

5 – перечень приоритетных по опасности вредных химических веществ для каждой территории определяется по согласованию с федеральными и региональными органами госнадзора на основании проработки данных о присутствии в объектах среды обитания в выбросах в атмосферный воздух и в сбросах сточных вод промышленными предприятиями веществ 1–2 класса опасности, обладающих супертоксичностью или специфическими эффектами воздействия (мутагенными, канцерогенными, тератогенными и др.);

6 – при меньшем числе % проб – оценка ситуации по рангу предыдущей категории;

7 – оценка проводится в случае выявления причинно-следственных связей величины (силы) и времени действия фактора с изменениями показателей здоровья населения (в той же градации);

8 – в суммарной оценке вредных факторов (в баллах) при «критической» и «катастрофической» медико-экологической ситуации не учитывается;

9 – индекс загрязнения вод (ИЗВ) рассчитывается по методике Госкомгидромета в соответствии с (Методическими рекомендациями…,1988);

9а – для водных объектов хозяйственно-питьевого и рекреационного назначения;

10 – показатель химического загрязнения (ПХЗ) рассчитывается в соответствии с приложением 2 (Критерии…, 1992);

11 – уровень загрязнения донных отложений следует оценивать по схеме оценки почв;

12 – суммарный индекс загрязнения почвы тяжёлыми металлами (Zc). Расчет производится в соответствии с (Методическими указаниями…, 1989).

13 – превышение значений показателей, по сравнению с контрольными или фоновыми, а также региональными или федеральными стандартами за период не менее 3—5 лет в указанное число раз;

14 – устанавливаются дополнительные критерии по экспертным оценкам с учётом степени выраженности изменений основных показателей;

15 – превышение фонового (или контрольного) уровня;

16 – дополнительные показатели.

Изменения в состоянии здоровья популяции необходимо анализировать в первую очередь по официальным данным статистических форм, действующих в практике здравоохранения: ф-12 – «Отчёт о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения»; ф-31 – «Отчёт о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам»; ф-32 – «Отчёт о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам»; ф-7 – «Отчёт о больных злокачественными новообразованиями»; ф-35 – «Отчёт о заболеваниях злокачественными новообразованиями»; ф-8 – «Отчёт станций скорой и неотложной помощи»; ф-85-и – «Отчёт о «движении» инфекционных заболеваний»; ф-43 – «Отчёт о профессиональных отравлениях и профессиональных заболеваниях»; ф-16 – «Отчёт о временной нетрудоспособности».

К основным критериям оценки напряжённости медико-экологической ситуации отнесены (см. табл. 2.2):

– медико-демографические показатели такие как: смертность: общая, детская 0–14 лет, младенческая 0–1 год, перинатальная (увеличение в число раз, с учётом структуры); средняя продолжительность жизни, характеризуемая отставанием от аналогичных показателей на контрольных территориях, в соответствующем возрасте;

– заболеваемость и распространённость общая и детская, в том числе по отдельным классам и нозологическим формам экологически обусловленных болезней для данной территории;

– медико-генетические и иммунологические показатели такие как: частота врождённых пороков развития; число (доля) детей с отклонениями в физическом развитии; генетические нарушения в клетках человека (хромосомные аберрации, разрывы ДНК и др.); нарушения репродуктивной функции женщин (осложнения беременности и родов); изменения иммунного статуса (увеличение доли людей с выраженными сдвигами в иммунограмме);

К дополнительным критериям отнесены данные о содержании токсических химических веществ в биосубстратах человека (крови, моче, слюне, волосах, ногтях, зубах, плаценте, грудном молоке), обнаруженных в среде обитания.

Показатели изменения здоровья населения анализируют минимум за 5 – 10 лет, сопоставляя их с показателями контрольных или фоновых территорий.

Оценку степени напряжённости медико-экологической ситуации (по показателям здоровья населения) проводят с учётом состояния здоровья (и его отклонений) наиболее чувствительных к воздействию вредных факторов среды обитания структурно-функциональных звеньев популяции (дети, беременные женщины, хронические больные). Оценка напряжённости медико-экологической ситуации по критериям изменения здоровья населения проводится по одному или нескольким основным и дополнительным показателям, отражающим более высокую степень неблагополучия.

На территориях, относящихся к удовлетворительной категории, имеют место показатели, аналогичные «фоновым» (в предшествующие 10 лет) в изучаемом регионе или показатели на уровне контрольных территорий. При этом общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения согласно табл. 5.1 равна пяти.

Состояние здоровья популяции на территориях с «умеренным» уровнем загрязнения среды, оцениваемых как «относительно напряжённая категория», характеризуется разнонаправленными сдвигами, большая часть популяции находится в состоянии напряжения и перенапряжения адаптации, но наиболее чувствительное звено популяции (дети) находятся в состоянии срыва адаптации и развития неспецифической патологии. Наиболее информативными при установлении рассматриваемой градации напряжённости являются медико-генетические показатели – увеличение частоты нарушений репродуктивной функции женщин (до 1,2 раз), врождённых пороков развития у детей (до 1,2 раз), изменение иммунного статуса в отдельных группах популяции (до 20 %). Возможен рост детской заболеваемости (до 1,5 раза), в том числе по классам экологически обусловленных болезней (до 2,0 раз); может отмечаться также незначительный рост перинатальной и младенческой смертности (до 1,2 раз). При этом в биосубстратах некоторых групп населения (в основном у детей) могут быть обнаружены токсические химические вещества с уровнями показателей, достоверно превышающими фоновые или допустимые биологические уровни. Все вышеперечисленные показатели учитывают только при доказанности причинно-следственных связей между ними и вредными факторами среды обитания. Общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения равна 12.

Медико-экологическая ситуация, оцениваемая как «существенно-напряжённая категория», характеризуется состоянием, при котором значительная часть (до 30–50 %) популяции находится в состоянии напряжения и перенапряжения адаптации, а наиболее чувствительная часть – в состоянии срыва адаптации. Она характеризуется ростом общей и детской заболеваемости (до 2,5 и 2 раз соответственно) и, в особенности, по нозологическим формам экологически обусловленных болезней (до 2,5 раз); увеличением перинатальной и младенческой смертности (в 1,3–1,5 раза) с изменением её структуры. При этом возможно снижение продолжительности жизни (в основном за счёт лиц, старше 65 лет и новорождённых). Наблюдаются отклонения медико-генетических показателей (рост спонтанных абортов и врождённых пороков развития) и иммунного статуса. В биосубстратах человека обнаруживаются, соответствующие (характеру и уровню загрязнения среды обитания) токсические химические вещества, их уровни превышают «фоновые» или «контрольные» показатели до 5,0 раз. Общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения равна 20.

«Критическая категория» характеризуется существенным увеличением количественных показателей по всем рассмотренным критериям (более 25 % популяции находится в состоянии срыва адаптации и развития патологии). Заболеваемость детей может увеличиваться до 2,1–2,5 раз, общая смертность населения может увеличиваться до 2,5 раз. Существенные отклонения наблюдаются в иммунологических и медико-генетических показателях – растёт число лиц (до 40 %) с выраженными сдвигами в иммунограмме, частота врождённых пороков развития и доля детей с отклонениями в физическом развитии (в 1,6–2,0 раза), как и частота осложнений беременности и родов. Снижается продолжительность жизни различных групп населения. В биосубстратах человека присутствуют токсические химические вещества с превышением фоновых и контрольных уровней до 5,1–10 раз. Общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения равна 30.

Медико-экологическая ситуация, относящаяся к «катастрофической категории», характеризуется значительными и устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья популяции в связи со срывом адаптации к экотоксикантам. В большинстве её групп отмечается рост заболеваемости и распространённости (детской – более чем в 2,5 раза, общей – в 3,5 раза), существенное увеличение показателей смертности населения (перинатальной, младенческой и детской – более чем в 2,0 раза, общей – более чем в 2,5 раза), снижение продолжительности жизни различных групп населения, рост врождённых пороков развития (более чем в 2,0 раза). Общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения равна 38.

Окончательное заключение об экологической обусловленности тех или иных изменений в состоянии здоровья популяции, а следовательно, и об уровне напряжённости медико-экологической ситуации формулируется при доказанности причинно-следственных связей в системе «человек – среда обитания».

В 1991 году вступил в силу Закон Российской Федерации «Закон об охране окружающей природной среды», в котором были закреплены понятия «зоны чрезвычайной экологической ситуации» и «зоны экологического бедствия».

В порядке реализации положений Закона,Правительство Российской Федерации распоряжением от 5 апреля 1992 г. № 659-р поручило Минприроды России совместно с Миннауки России и другими заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации разработать научно обоснованные критерии выделения территории, объявляемой зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия.

Во исполнение этого распоряжения Миприроды России подготовило документ для оценки состояния территорий, возникших в результате длительного антропогенного воздействия.

Документ известен под названием «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» (Критерии…, 1992).

Состояние здоровья населения в «Критериях…» оценивается в совокупности с критериями и показателями загрязнения окружающей среды: атмосферного воздуха, вод и почв.

К основным медико-демографическим показателям относятся: заболеваемость, детская смертность, медико-генетические нарушения, специфические и онкологические заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды.

Медико-демографические показатели по экологически неблагоприятным территориям сравниваются с аналогичными показателями на контрольных (фоновых) территориях в этих же климато-географических зонах. В качестве таких контрольных (фоновых) территорий принимаются населённые пункты или отдельные их части, на которых фиксируются наиболее благоприятные значения медико-демографических показателей.

Определять такие показатели рекомендуется раздельно для городского и сельского населения по нескольким (трём или более) территориям с благоприятной экологической (санитарно-гигиенической) ситуацией. Средняя величина из нескольких минимальных показателей принимается в качестве контрольного (фонового) значения. Недопустимо в качестве контрольных величин использовать только средние показатели по республике, области, краю. Предпочтительны показатели, рассчитываемые за 10 лет и (или) их динамика за этот период. Допускается также использование данных по территории за предшествующие годы в качестве контрольных цифр для сравнения их с величинами на момент проведения экспертизы.

Представляемые материалы должны содержать полную информацию по разделу «Основные показатели» (табл. 4.2) и, по возможности, по разделу «Дополнительные показатели». Кроме указанных показателей территории могут, по своему усмотрению, представлять и любые другие материалы, характеризующие состояние здоровья и влияние на него загрязнения окружающей природной среды.

Определение зоны чрезвычайной экологической ситуации или зоны экологического бедствия осуществляется по одному или нескольким основным и дополнительным показателям, отражающим более высокую степень экологического неблагополучия.

Медико-демографические критерии состояния здоровья населения,

применяемые при оценке экологического состояния территории

Источник