Ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС чаще становятся жертвами редкой формы рака

Сотрудники ГНЦ РФ Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» описали опыт лечения и изменение состояния ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в течение трех десятков лет. На основании полученных данных они предположили, что острый лимфобластный лейкоз, проявившийся у мужчины под конец жизни, почти наверняка был вызван именно Чернобыльской катастрофой. Кроме того, от радиации эта болезнь развивается чаще, чем ранее считалось. Научная статья опубликована в журнале Radiation Protection Dosimetry.

Действие ионизирующего излучения в общем случае повышает вероятность злокачественных перерождений клеток, так как вызывает повреждения ДНК — мутации. Некоторые из этих мутаций приводят к тому, что у клетки снимается ограничение на число доступных для нее делений, и из ее потомков образуются постоянно растущие опухоли. Но разные формы рака встречаются с неодинаковой частотой, и вклад радиации в повышение ее вероятности тоже отличается.

Случай из клинической практики, описанный авторами статьи, дает дополнительную информацию о том, насколько радиационное облучение увеличивает риск проявления некоторых онкологических заболеваний. Российские медики 31 год следили за состоянием мужчины, получившего дозу 4,3 Грей равномерно по всему телу при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Из этого срока на протяжении 27 лет у него замеряли количество различных типов клеток крови и изучали состояние их и их предшественников: смотрели, есть ли аномально делящиеся клетки, и если да, то в каком количестве и состоянии.

Пациент был заместителем начальника одного из турбинных цехов Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года он принимал участие в ликвидации последствий аварии и получил дозу гамма- и бета-излучения 4,3 Грея (более поздние радиологические измерения эмали зубов показали дозы 3,1 и 4 Грея). Это соответствует острой лучевой болезни (ОЛБ) II степени. Ее первые симптомы — рвота, диарея, слабость и нестабильность походки — проявились через два часа после радиационного воздействия. Облучение было равномерным по всему телу. Через неделю у больного резко упало число лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов, а к 12 дню — и тромбоцитов. С тех пор содержание различных клеток крови и их состояние у пациента определяли регулярно в течение многих лет.

До аварии у пациента уже было доброкачественное перерождение печени.

А в сентябре 1986-го у него обнаружили австралийский антиген — признак наличия в печени вируса гепатита С, однако препараты против него мужчине стали давать только через 12 лет. (Ряд вирусов, в том числе этот, повышает вероятность развития злокачественных опухолей.)

Кроме того, больной еще до Чернобыля страдал язвой желудка, тяжесть которой к 1988 году существенно выросла. Это заболевание у него лечили до 2004-го. Тогда же у пациента диагностировали артериальную гипертензию (давление 170/105 мм рт. ст.). К тому моменту он уже перенес радиационную катаракту на оба глаза и многочисленные инфекции дыхательных путей.

В 2012, 2014 и 2015-м больному удалили несколько базальноклеточных карцином кожи с разных частей головы. В 2014-м у него обнаружили рак предстательной железы, но в мае 2015 года лучевая терапия, в сумме давшая ему дозу облучения 35 Грей (точечно), перевела заболевание в стадию ремиссии. Но уже к декабрю состояние мужчины ухудшилось: он жаловался на общую слабость и одышку. В июне 2016-го ему диагностировали устойчивую к лечению анемию, которая быстро переросла в острый миелобластный лейкоз (ОМЛ). Несколько курсов химиотерапии не улучшили ситуацию, и 15 марта 2017 года мужчина умер от инфекционного осложнения ОМЛ — двусторонней анемии. Ему было 67 лет.

Цитогенетические исследования предшественников клеток крови пациента, проводившиеся много лет, показывали аномальное число клеток с мутациями определенного типа — хромосомными транслокациями. Их частота в 42—54 раза превышала норму. Транслокация — это перенос участка одной хромосомы и содержащихся там генов на другую хромосому. Некоторые из транслоцированных хромосом не смогли нужным образом разойтись и остались частично слитыми, подобно «сиамским близнецам». Содержащие их клетки функционировали неправильно.

Острый миелобластный лейкоз — одна из редких разновидностей рака. В 2012 году его распространенность в России составляла 11,2 случая на 100 000 человек. У перенесших острую лучевую болезнь II−III степени вероятность ОМЛ наиболее велика в первые 10 лет после поражения, а потом она снижается до среднестатистической. Таким образом, за 30 лет после аварии на ЧАЭС из 106 ликвидаторов, не погибших в первые месяцы после аварии, один должен был заболеть ОМЛ. В реальности число случаев острого миелобластного лейкоза среди них к настоящему моменту составило пять человек. Таким образом, ионизирующее излучение чаще вызывает острый миелобластный лейкоз, чем думали раньше. Поэтому, хотя у описанного пациента было особенно много факторов риска ОМЛ (среди них гепатит С и лучевая терапия рака простаты), очень велика вероятность, что именно облучение 26 апреля 1986 года привело к развитию у него острого миелобластного лейкоза.

Светлана Ястребова

Источник

«Кожа как капроновый чулок соскакивала»: Чернобыльская авария – глазами врачей, ликвидаторов и местных жителей

Код тревоги Чернобыльской АЭС – 1234. Взрыв произошел в 1 час 23 минуты на 4-м энергоблоке. Тогда в нашей жизни и появилось слово «ликвидатор». Корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Барбаш – о том, что сделали эти люди.

Когда-то здесь жили люди. Сегодня – зона отчуждения. В апреле 1986-го семье Тамары Никитюк пришлось срочно собрать вещи и уехать. Вернулась 35 лет спустя.

«Вот моя квартира на втором этаже, где мы жили, двухкомнатную нам дали. Мы приехали сюда в 1980 году, здесь родился мой старший сын», – рассказывает женщина.

«Лично видел человек пять, наверное. С ними говорить было невозможно. У них рот не раскрывался. Кожа как капроновый чулок соскакивала с тела. Они только плакали, кричали – и больше ничего», – вспоминает генерал-майор, ликвидатор аварии на ЧАЭС Николай Тараканов.

В Чернобыле Николай Тараканов находился три месяца подряд. Командовал военными. Заработал острую лучевую болезнь.

«Я сел на вертолет, взлетел осмотреть все это. На душе, конечно, кошки заскреблись – я не знал, живым уеду я отсюда или нет», – признается Тараканов.

В ночь на 26 апреля на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции проводились испытания турбогенератора. Планировалось остановить реактор и замерить показатели. Но заглушить его безопасно не удалось.

«И российские, и международные специалисты пришли к выводу: да, вина операторов есть, но такой тип реакторов в определенных условиях можно ввести в нестабильные параметры работы. Непосредственное начало аварии – нажатие кнопки аварийной защиты, после которой реактор должен был остановиться, а он начал разгоняться», – объясняет профессор РАН Андрей Ширяев.

Взрыв полностью разрушил реактор. Пожарные из Припяти прибыли на станцию уже через семь минут. Командовали расчетами лейтенанты Виктор Кибенок и Владимир Правик. Шестеро огнеборцев, включая командиров, умерли от лучевой болезни в течение нескольких недель.

«Пожарные во всех смыслах поступили героически. Почему это было необходимо сделать: здание четвертого энергоблока и здание работающего третьего энергоблока – это одно физически здание. Крыша покрыта битумом, и огонь распространился бы на соседний блок», – поясняет профессор РАН Андрей Ширяев.

В Чернобыль подразделение Олега Чичкова срочно перебросили из Читы. Летчик – один и первых ликвидаторов аварии. В его медицинской карте сегодня 32 диагноза.

«Идет как марево над 4-м блоком. Оно лазурного цвета, колеблется, идет вверх лучом, не расплывается», – вспоминает ликвидатор.

Из 190 тонн ядерного топлива 171 тонну выбросило взрывом наружу. Крыша станции была усыпана обломками реактора. Уровень радиации – 10 тысяч рентген в час. При безопасном – 50 микрорентген. Радиоактивное облако накрыло несколько областей Советского Союза: это Киевская, Гомельская, Могилевская, Брянская, Калужская, Орловская, Тульская области. В радиусе 30 километров от станции была объявлена зона отчуждения – 2 600 квадратных километров. В результате аварии навсегда лишились своих домов около 140 тысяч человек. Больше всего пострадала Беларусь.

«Радиоактивному загрязнению подверглись 1 миллион 660 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Это порядка 20% земель на 1986 год. Выпали два нуклида. Это Цезий-137 и Стронций-90. Цезий – период полураспада 30 лет. Стронций – 29 лет», – уточняет заместитель директора Института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Республики Беларусь Николай Цыбулько.

Но загрязнение не ограничилось 30-километровой зоной. Увеличение радиационного фона фиксировали в Европе. Повышенное содержание Цезия-137 ученые обнаружили в лишайнике и мясе оленей в арктических областях России, Норвегии, Финляндии и Швеции.

«Пришли автобусы – такие «Икарусы» красные, шесть штук или 8. Сказали: «Детей срочно, мам с детьми, школьников, всех детей – вывезти». Мы надеялись, что мы вернемся, нам объявили: взять с собой только документы и поесть что-нибудь на дорогу», – рассказывает местная жительница Тамара Никитюк.

Официально об аварии на станции объявили только 28 апреля. Тем временем в Киеве – от Чернобыля по прямой 83 километра – готовились к первомайской демонстрации. Отменять ее не стали. Боялись паники. Среди тех, кто 1 мая 1986 года шел по Крещатику, была и известная украинская актриса Дарья Волга.

«Я помню, нам всем выдали голубенькие курточки, цветочки какие-то, и мы потащились на эту демонстрацию. Всем нашим классом, мне было 11 лет. Пришел мой папусик и сказал, что члены политбюро поувозили своих детей… Кто-то ему сказал, что случилась страшная авария», – вспоминает те дни актриса.

Радиацию гасили с воздуха. На реактор сбрасывали песок, свинец и мешки со специальной смесью, которую в кратчайшие сроки разработал академик Валерий Легасов. Как вспоминает Олег Чичков, летчики летали в майках и трусах.

«Жара за 30 градусов! А над реактором – 65-68 градусов. Внутри есть термометр, который показывает температуру. На высоте 200 метров 5 мая было плюс 67», – поясняет полковник ВВС РБ Олег Чичков.

Радиолог Лев Артишев – один из немногих, кто знал, чем опасна радиация.

«Потому что люди не понимали. Есть места, где надо двигаться только бегом, написано: «Бегом!», а он там сядет, маску снимет, яблоко ест», – рассказывает Артишев.

На помощь людям приходила техника. Специализированные транспортные роботы – или СТРы – убирали мусор с крыши третьего энергоблока. Колесную базу использовали от лунохода.

«Уже в июле техника была отправлена в Чернобыль. С июля по декабрь было расчищено порядка 2500 квадратных метров грунта. Там, где излучение было на запредельных характеристиках», – рассказывает генеральный директор АО НИИ «Траснмаш» концерна Уралвагонзавод Антон Свиридов.

Но роботов было мало. Со всего Советского Союза на Украину шли эшелоны. Инженеры, ученые, врачи, строители знали, куда едут. Солдаты-срочники – не всегда.

«Настроения были разные, скажем, у меня полроты были таджики, казахстанцы и кыргызстанцы, их обманули – сказали, что они едут на ликвидацию землетрясения в Молдове, а привезли в Чернобыль», – вспоминает председатель Общественного объединения «Союз Чернобыля» Виктор Деймунд (Казахстан).

Из Чернобыля многие возвращались не домой, а в больницы. Лучевая болезнь поражала практически все органы. Гибнут клетки костного мозга.

«Мы видим, сколько у человека отверстий было – вся подушка в крови: из ушей, из носа, изо рта. Мы просто удивлялись, что это такое?» – рассказывает ликвидатор аварии на ЧАЭС Вали Одинаев.

Через Чернобыль прошли более полумиллиона советских граждан. Все они получили высокие дозы радиации и звание «ликвидатор». В странах Содружества им положены льготы – на оплату коммуналки, медицинское обслуживание. Своими жизнями и здоровьем они предотвратили катастрофу планетарного масштаба. 160 тысяч из них стали инвалидами. Многие умерли в результате болезней.

«Это была ответственность перед всей страной. Сколько нас тут могло пострадать, а там – миллионы. Поэтому и работали. Таких слов, как подвиг, не употребляли. Просто – надо. На войне как на войне», – вспоминает полковник ВВС Республики Беларусь Олег Чичков.

Сотрудники телеканала «МИР» из Беларуси нашли уникальные кадры хроники ликвидации аварии и самих героев 35 лет спустя. 26 апреля смотрите документальный фильм «Чернобыль. Горечь полыни» на телеканале «МИР».

Источник

Почему одни ликвидаторы Чернобыля заболели и умерли, а другие здоровы

Как не вылететь в передоз

Инженер Сергей Смогоржевский в 86-м году отработал на Чернобыльской станции пять месяцев, ежедневно измеряя дозы облучения, которые получали строители, возводившие саркофаг над четвертым блоком.

Мемориал погибшим в результате Чернобыльской катастрофы на Митинском кладбище Москвы. Фото: ru.wikipedia.org

Интервью, которое Сергей дал нашей газете, подробно описывает внутреннюю «кухню» ликвидации последствий ядерного выброса. Как были организованы работы и быт на станции, какие меры принимались, чтоб сохранить здоровье гражданских людей, и как наплевательски обращались с военными.

С исторической точки зрения — интереснейшие сведения. Но и с практической — крайне полезные. Если, не дай бог, снова подобная авария, будете знать, как грамотно себя вести.

— Я окончил Институт тонких химических технологий, военная специальность — радиационная разведка (гражданская — инженер-химик-технолог). Срочную не служил, но у меня была военная кафедра в вузе, я военнообязанный. В июне 1986 года мне пришла повестка. Показал отцу — то ли на сборы, то ли в армию. Батя-химик посмотрел, все понял и сказал: «Ты там поаккуратнее все-таки».

— Выходит, вы знали, куда вас призывают?

— Все химики знали, куда едут. Ясно было, что призыв по военной специальности. Особо никто не сопротивлялся. Кто не хотел — просто не являлся по повестке. Набор был срочный — кто пришел, тот пришел. Один не хочет, возьмут другого. Из нашего института призвали около 20 человек. Мы все его окончили один-два года назад. А всего из Москвы набрали примерно 150 человек. Мы приехали в Киев, потом нас перевезли в Чернобыль, и с начала июля наш «батальон лейтенантов» приступил к службе (народ подъезжал не одновременно, а по частям).

— Кому вы подчинялись? Министерству обороны?

— Нет, Минобороны нас только призывало через военкоматы. А запрос на то, чтоб нас призвать, исходил от Средмаша — Министерства среднего машиностроения. В Советском Союзе оно ведало всем, что относится к атомной энергии.

По ведомственной принадлежности мы относились к Средмашу. Минобороны отвечало за дезактивацию станции и прилегающих территорий, а Средмаш строил саркофаг над разрушенным блоком, это была его зона ответственности. Для строительства нужны были строители и автодорожники — они составляли две трети сил, работавших по линии Средмаша. А химики, геодезисты и топографы — одну треть. Главная задача химиков была держать на контроле дозы облучения, которые получали строители. Чтоб не было ни передоза, ни недодоза.

— Какая доза считалась предельно допустимой?

— 25 рентген — это суммарно за все время пребывания на станции.

— Как быстро можно было набрать 1 рентген?

— Приехать на станцию, пройтись по машинному залу, выйти на четвертый блок — и за один проход получаешь 1 рентген. Но если работать не на самом блоке, а в сравнительно «чистом» месте, дневные дозы были меньше. За день допускалось до 2 рентген, а если работы были особо важные — безмерно.

Самые напряженные с точки зрения радиации работы велись там, где строился саркофаг, то есть именно на разрушенном четвертом блоке. Это была 3-я зона. Деление по зонам такое было: нулевая зона — за 30 км от станции, первая — до 30 км, вторая — сама станция и приближенные объекты, третья — разрушенный блок. Часть станции тоже входила в «трешку» — крыша 3-го машзала, узел перегрузки — Копачи (это близлежащая деревня в 500 метрах от станции).

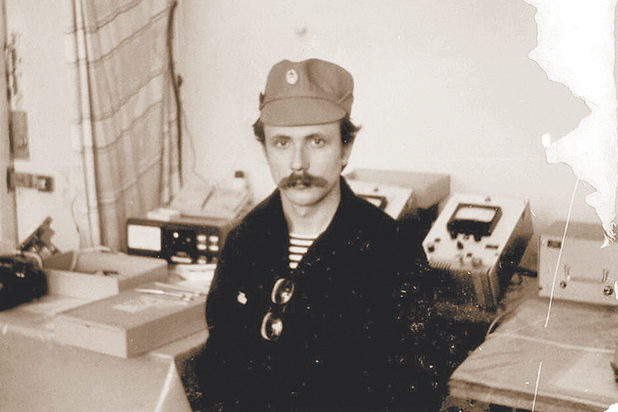

Фото: Из личного архива

— Вы где работали, в какой зоне?

— Отдел наш находился во второй зоне. Третья зона начиналась в 15 км от нас — от узла перегрузки. К узлу подходила чистая машина, приехавшая со стройматериалами или бетонным раствором. На Копачах раствор и бетон из сравнительно чистых машин перегружался в «грязные», и грязные уже ездили только по станции.

Жили мы в Иванкове и Тетереве в пионерлагерях, там размещались сотрудники Средмаша. Это 150 км от станции. Дорожники быстро проложили дорогу и автобусами возили каждый день. Но все равно получалось долго, два часа. Поэтому мы часто оставались ночевать на работе. Тем более, обязаны были работать круглосуточно. Отдел наш был в средней школе №3, у нас там полкласса было отделено, стояли койки для дежурной смены. Надо — прикорнул.

Нам, дозиметристам, все пять месяцев закрыли третьей зоной.

— Хотя вы были во второй?

— Ночевали во второй, а работали в третьей. Но не каждый день.

— Как долго вы работали на станции?

— В командировку туда все приезжали на полтора месяца — кроме нас. Мы там были бессрочно, пока не построили саркофаг. Я уехал в начале декабря. Ровно пять месяцев.

— В чем конкретно состояла работа вашего батальона?

— Строительные работы шли на шести участках. Везде работали «стройбатовцы» Средмаша. Мы должны были следить за дозами, которые они накапливают. Кроме того, мы готовили данные о том, какое излучение там, где планируются новые работы, и сколько в этом месте получит человек за 1, 2, 3 часа. От этого зависело, кого туда посылать. Если послать того, кто уже набрал приличную дозу, можно вылететь в передоз. Передоз был нам запрещен категорически.

По текущим работам планировалось так: человек новенький приезжал, набирал 7 рентген, после этого ходил на менее напряженные работы, за «десяткой» — на еще менее напряженные, а начиная с 15 рентген его вообще старались никуда не посылать. Хотя бывали моменты.

На одном совещании начальнику управления доложили, что не хватает водителей миксеров. Все, кто есть, дозы понабирали. Он сказал: скажите дозиметристам, пусть им дозы вдвое уменьшат и они дальше работают. Но фокус не прошел, восприняли как шутку. Это и было сказано как юмор. Черный, но юмор. Хотя академик Ильин в воспоминаниях пишет, что обсуждался вопрос о вводе «военной дозы» 50 рентген.

— Как вы измеряли и контролировали дозы?

— На каждом из рабочих участков сидел дозиметрист. Всем, кто шел на работу в 3-ю зону, он выдавал на день дневной дозиметр на маленькую дозу до 2–3 рентген — их называли «карандашами». И одновременно каждый человек еще постоянно носил дозиметр-накопитель.

Люди заканчивали работу, выходили из зоны и сдавали «карандаши» на проверку. Дозиметрист снимал с них показания, заносил в журнал и суммировал с предыдущими.

Когда по журнальным записям набиралось в среднем 5–6 рентген на каждого человека, всю бригаду привозили к нам в отдел, и мы снимали показания уже с их дозиметров-накопителей. Данные в журнале и накопителе сравнивались.

Разброс между ними был всегда, потому что точность дозиметров была низкой, на уровне 50%. То есть если у человека 5 рентген набрано, с равным успехом это может быть и 7 рентген, и 2 с половиной. Но у нас за счет двойного отслеживания данных — в «карандашах» и накопителе — точность получалась немного выше. Во всех отчетах, кстати, говорили, что в нашем подразделении самая большая точность измерения доз.

— Какая была у вас должность?

— Меня сначала распределили на должность инженера в отдел дозконтроля, а через месяц дали старшего инженера. Сам себя я называл «младший командир заградотряда». Следил, чтоб народ не попал в тыл раньше времени, а попал тогда, когда ему надо.

— Чтоб не симулировали передоз? Были такие случаи?

— Всяко было. Ну вот, например, были случаи — у всей бригады 10 рентген, а у одного — 15. Явно что-то не так. Человек с такой выпадающей дозой попадал в первый отдел (он обеспечивал режим секретности), из первого отдела его отсылали к нам. Я брал этого человека, и мы с ним шли по дорожке, где они работали.

Я говорил: «Вот вас привезли. Куда ты пошел? Дальше что делал?» Он показывает, мы с ним пробегаем по маршруту, и я на этом маршруте замеряю поля.

Иногда бывает, человек отошел на 2–3 метра в сторону от остальной бригады и попал под пятно. Мне надо, во-первых, найти пятно. Во-вторых, если нет пятна, выяснить, почему у него такая большая доза. Ошибка дозиметра или он попросту положил его на броню? Потому что можно было положить дозиметр на гусеницу трактора — их в зоне никто не мыл — и получить большую дозу.

— Это как градусник положить на батарею, чтоб температура подскочила?

— Именно так… Там всех пугали и стращали, что тех, кого поймают, накажут. Страшный КГБ у нас представлял Виктор Молочков из Шевченко, он был замначальника первого отдела.

— Особист?

— Да. Мы ему не подчинялись, но были под его контролем. Разборки шли от него. Он звонил: иди проверяй.

Был у меня случай: под подозрением оказался дед из Туркестана, лет 60. У него был передоз. Пошли с ним, посмотрели, где он работал. Ну нет пятен, нет нигде. Причем дед нормальный, вся бригада хорошего мнения о нем, не может он жульничать. Я докладываю Виктору: прошлись, все чисто. Он мне говорит: «Ну и пиши «ошибка дозиметра», ты взял его на проверку и выяснил, что дозиметр врет». Я написал. Ну и все. Дед пошел в общагу, потому что пятен не было и никаких разборок тоже не было.

— Особист велел представить дозиметр неисправным, чтоб не наказывать деда?

— Ну да. Вообще всех этих ужасов с автоматами, криками, стучанием по столу — не было, конечно. Косяки случались, но разруливать старались по-человечески.

— Вы сказали: «человек мог попасть под пятно». Что это такое «пятно»?

— Небольшой участок, где уровень радиации значительно выше, чем рядом. Причиной может быть, к примеру, осколок с блока. Вылетел куда-то далеко и лежит там. Вокруг него — «пятно».

Облучение в зоне всегда неравномерное. Это как прожектора, которые расставлены в разных местах, но освещение от них идет разной интенсивности. Вы пробегаете с экспонометром и смотрите — с той стороны светит меньше, с этой больше, а вот тут, если поставить стеночку, уже будет полумрак. То же самое с радиационным фоном.

У нас были ребята из МИФИ, преподавали на кафедре радиационной защиты. Приехали на станцию добровольцами предложить свою помощь. Они давали рекомендации по снятию фона. Не надо, скажем, городить сплошную защиту на каком-то участке, достаточно вот тут площадочку зачистить — и фон сразу упадет. Я ради интереса с ними ходил в разведку несколько раз, они делали так: намечали заранее точки, пробегали по ним, замеряли дозы, находили, откуда идет просвет, а потом высчитывали, где лучше поставить стеночку, где закрыть, а где и почистить.

Фото: Из личного архива

— А дозы, которые получали вы сами, вы замеряли?

— Конечно. Теми же дозиметрами и накопителями, как у всех.

— Сколько у вас набралось рентген, когда вы уезжали?

— В архивной справке записано — доза внешнего облучения 21 рентген. Внутреннее — неизвестно, его не мерили, потому что приборов не было.

— Вы внушаете оптимизм. На случай ядерной войны. 30 лет прошло, а вы живы-здоровы, хотя набрали почти 25 рентген.

— 25 дозиметристу нельзя было получить. Если он получал 25, его вызывали в первый отдел. С какого перепуга ты, дозиметрист, и залетел? Все работы должны были быть подконтрольными и прогнозируемыми.

— У вас есть сведения о тех, с кем вы там были? Как у них сложилось?

— Из тех 20 ребят из моего вуза, с кем я служил вместе, погиб один в автокатастрофе. Все остальные живы. Бывают хвори, но нам уж по 60 лет. А так все в общем в неплохой форме. Зато с моими одноклассниками, которые в Чернобыле не были, все гораздо хуже. Треть класса уже умерли, причем две девочки — от онкологии.

— Встречаетесь с «чернобыльцами»?

— Пересекались несколько раз. Но регулярно — нет. Да и когда? 26 мая на Митинском кладбище? Не тот повод, чтоб выпить и посидеть.

У нас нет своего Дня победы. Мы вели сражение за будущее страны, и мы его выиграли, а Дня победы нет. И ощущения победы тоже нет.

Понятно почему. Для государства любые упоминания Чернобыля очень болезненны. До 91-го о нем вообще молчали. У многих ликвидаторов на этой почве были потом нервные срывы. Ты в зоне, тебе объясняют, что ты делаешь что-то очень важное. Работаешь по следу ядерного взрыва. Там мы чувствовали себя героями.

— А возвращались — тут никто не знал, что вы герои.

— Да и сейчас не знают. 26 мая из года в год — ни слова в центральной прессе или на телевидении.

— Но в этом мае вышел американский сериал «Чернобыль». Он получил очень большой резонанс. Вы его видели?

— Резонанс как раз и объясняется тем, что люди не информированы о Чернобыле. Для них этот сериал оказался откровением. Хотя там первая серия целиком слизана с «Чернобыльской тетради» Григория Медведева, которая вышла 30 лет назад. Потом все строится на описаниях Светланы Алексиевич, но они некорректны. У нее, например, приводятся данные по дозам детей, а такие дозы даже для взрослых смертельны. Вообще сериал, на мой взгляд, достаточно скандальный.

— Расскажите про быт ликвидаторов. Какая форма у вас была? Как часто ее выдавали?

— Формы не было. Когда мы приехали, нам выдали стройотрядовские робы. В них все ходили — и военные, и гражданские. Одежду надо было часто менять, и она должна была быть дешевая и практичная. С объекта выходишь — снимаешь робу, получаешь чистую. Грязную — на дезактивацию или на выброс. Поэтому форму там не носили. Идет человек, и не поймешь, военнослужащий он или нет. Узнать военных можно было только по кепочкам. Если кокарда — офицер. Если звездочка — рядовой. Шиком был танковый комбинезон. Черного цвета, плотная тряпка, очень такой добротный. Но их было мало, поэтому мы их носили в качестве парадной формы. Если мне на блок сегодня не ехать, я могу его надеть и пойти в столовую. Но если на блок, я лучше надену обычную робу.

— Получается, одежду меняли каждый день?

— Только если на блоке работа. Тогда меняли. А если по городу ходить — одежда не набирает больших доз. Там не так страшно все было. Я вообще считаю, радиация не так страшна, как «радиофобия» и безграмотность в отношении доз и последствий облучения.

— В Чернобыле вы видели безграмотность?

— Видел и безграмотность, и непрофессионализм.

Армия, например, оказалась совершенно не готова к той работе, которая ей была поручена. Армейские дозиметры-«карандаши» (еще их название — «глазки») были сразу забракованы. Они измеряли либо слишком маленькие дозы до 200 миллирентген, либо слишком большие — до 50 рентген. По ним не рассчитаешь, когда у человека предельная доза наступит.

Как велся контроль на участках Средмаша, я вам рассказал. Каждый, кто шел в зону, получал индивидуальный дозиметр. А в армейских подразделениях дозиметры выдавались только офицерам. По показаниям офицеров заносили дозы всей бригаде, с которой он работал. При том, что сам офицер на работу не выходил. Он привозил бойцов и сидел в машине и заведомо получал меньшую дозу, чем ребята, которые работали. А дозу им ставили по нему.

Костюмы ОЗК (общевойсковой защитный комплект) тоже, как оказалось, не могли быть использованы. Ребята на пунктах полива, где мыли транспорт, в таких костюмах за полчаса получали тепловой удар. Лето, жара, а они в прорезинке.

Ходили солдатики с поролоновыми респираторами. Дышать в них невозможно. Нужны другие респираторы — обычные «лепестки». Но их надо менять каждые 10–15 минут. Дальше такой респиратор работает во вред, на нем оседает пыль, от пота он становится влажным, и сам превращается в источник радиации. Когда я ходил в зону, я брал штук 5–6 «лепестков» и менял. У армейцев ничего подобного не было.

Армейская техника и оборудование тоже не отвечали требованиям. Машины дезактивации, дегазации давали струю до второго этажа от силы. Обычная пожарная машина была намного эффективнее.

В общем, много всего такого. Я еще думал, вот вернемся домой, нас призовут на сборы и скажут: давай, пиши, что подходило, что нет. Чтоб в следующий раз армия была готова. Чтоб оборудование имелось подходящее, и защита для людей была надежная и продуманная. Но — нет. Гражданские еще какой-то интерес проявляли. А армейские вообще ничем не интересовались.

— Вы полагали, что после аварии будут сделаны попытки переоснастить армию с учетом чернобыльского опыта?

— Полагал, но попыток не было.

— Как было организовано питание для ликвидаторов?

— Мы приехали в первом заходе — человек 15 наших ребят. Химиков было двое, остальные строители, но все — лейтенанты. Капитан, который нас принимал, сразу сказал: приехали, ну идите обедать.

Зашли в столовую, отдали бумажку, которую дал капитан. И какое-то время так и продолжалось: заходишь в столовую, у тебя никто ничего не спрашивает, ни талонов, ни документов.

Талоны ввели только к августу. Еда была обычная. Борщ или суп. Котлет не было, мясо только шматком или мелкорубленое. Повара готовили круглосуточно с перерывом на три-четыре часа — от часа ночи до пяти. В остальное время заходишь — два-три блюда на выбор.

— Правда, что ликвидаторы регулярно выпивали, чтоб нейтрализовать облучение?

— То, что алкоголь нейтрализует облучение — это сказка. Там, где дислоцировались войска, спиртное не продавалось и не раздавалось. Насчет вагона со спиртом — не было его. Я бы знал, потому что в каждой службе был наш лейтенант.

Но, конечно, для себя алкоголь люди привозили из Киева. Ребята гражданские, которые приезжали в командировку, тоже привозили. При этом спиртное на станции было под запретом. Если выпивали, то втайне и по какому-то поводу — день рождения, например. И немного, грамм по 100–150.

Спиртное было валютой важнее доллара.

У меня был у солдата самоход, я за фляжку спирта его притушил. Парень, рядовой, слинял в Киев на три дня, как раз достаточно, чтоб пойти под трибунал. Но я за фляжку договорился с его командиром, что он не будет поднимать шум, хотя бумаги уже прошли.

А особист — вот этот Виктор Молочков — затушил окончательно, изъял бумаги. Очень спокойно сказал: «Ты же был в курсе, что он в Киев рванул? А почему не остановил?» — «Ну что ты хочешь, — ответил я. — Они тут с мая месяца. Ты еще можешь выйти за зону, а им нельзя. Ну съездил к девочкам на пару дней. Работа же не встала из-за этого». Особист сказал: «Ну смотри, если в пятницу он здесь не будет стоять, оба пойдете под трибунал, а придет — будете на работу ходить». Ну и он в пятницу с утра как раз появился.

— Как закончилась командировка? Был праздник с награждениями, благодарностями?

— Закончилась командировка очень буднично. Саркофаг построили, в войсках мы уже были никому не нужны, надо нас было отправлять домой. Но поскольку мы не были приписаны ни к какой воинской части, оформить нам увольнение было нельзя. Поэтому нас стали быстро распределять по точкам Средмаша. Меня распределили в город Шевченко. Я поехал туда, пришел в часть, встал на учет, мне дали отпуск 45 дней — он всем полагался, кто был на станции. Слетал в Москву, вернулся и тут же получил приказ об увольнении. Ну и все. На этом моя чернобыльская эпопея завершилась.

Источник