Влияние уровня тревожности личности на психологическое и соматическое здоровье младших школьников

Дата публикации: 17.03.2021 2021-03-17

Статья просмотрена: 29 раз

Библиографическое описание:

Пакулева, А. Р. Влияние уровня тревожности личности на психологическое и соматическое здоровье младших школьников / А. Р. Пакулева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 12 (354). — С. 63-67. — URL: https://moluch.ru/archive/354/79291/ (дата обращения: 08.06.2021).

В статье раскрывается природа и особенности понятий «тревожность младшего школьника», «психологическое здоровье младшего школьника», «соматическое здоровье младшего школьника». Большое внимание уделено особенностям влияния уровня школьной тревожности на психологическое и соматическое здоровье младших школьников. Проблема состоит в том, что, испытывая школьную тревожность, младший школьник плохо адаптируется в учебном процессе, с трудом переживает кризис поступления в школу. Повышенный уровень тревожности проявляется у младшего школьника в различных формах его поведения. В статье раскрываются психологические особенности младшего школьника с повышенным уровнем тревожности, и её влияние на психосоматику.

Ключевые слова: школьная тревожность, психологическое здоровье младшего школьника, соматическое здоровье младшего школьника, основные показатели тревожности, кризис поступления в школу.

The article reveals the nature and features of the concepts «anxiety personality of a younger student», «psychological health of a younger student», «somatic health of a younger student». Much attention is paid to the peculiarities of the influence of the level of school anxiety on the psychological and somatic health of primary schoolchildren. The problem is that, while experiencing school anxiety, the younger student does not adapt well to the educational process, hardly survives the crisis of entering school. An increased level of anxiety is manifested in a younger student in various forms of his behavior. The article reveals the psychological characteristics of a primary school student with an increased level of anxiety, and its impact on psychosomatics.

Key words: school anxiety, psychological health of a primary school student, somatic health of a primary school student, the main indicators of anxiety, the crisis of entering school.

Сегодня мы встречаем всё больше детей, страдающих повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Данные симптомы являются основными признаками наличия тревожности.

Психолог А. Прихожан выделяет следующие особенности тревожных младших школьников [12]:

— высокий уровень обучаемости. При этом воспитатель или учитель может считать такого ребёнка неспособным или недостаточно способным к восприятию информации, поскольку ребёнок постоянно тревожится, правильно ли он выполняет задание, иногда торопится и допускает ошибки. В этом случае педагог может делать ему замечания;

— эти воспитанники не могут выделить в работе основную задачу, сосредоточиться на ней. Они пытаются контролировать одновременно все элементы задания;

— если не удаётся сразу справиться с заданием, тревожный ребёнок отказывается от дальнейших попыток. Неудачу он объясняет отсутствием у себя всяких способностей;

— на занятии поведение таких детей может казаться странным: иногда они правильно отвечают на вопросы, иногда молчат или отвечают наугад, давая, в том числе, и нелепые ответы. Говорят иногда непонятно, проглатывая слова, краснеют и жестикулируют невпопад, иногда еле слышно или, наоборот, слишком громко.

Понятие «тревога» было введено в психологию и впервые описано З. Фрейдом и широко рассматривалось многими учёными (О. А. Черникова, О. Кондаш, Ф. Перлз), как одно из видов страха [13, с. 65]. Авторы считают, что тревога возникает в результате активизации нашего воображения, негативного построения будущей картины мира.

Среди наиболее общих причин возникновения тревожности у детей дошкольного и школьного возраста Б. И. Кочубей и Е. В. Новикова выделяют [10]:

- Внутриличностные конфликты. Чаще всего они возникают в результате недооценки личностных и умственных характеристик младшего школьника.

- Нарушения внутрисемейного или внутри школьного взаимодействия, а также взаимодействия со сверстниками. Так ребёнка могут не принимать в классе, считают его изгоем, что оказывает сильное влияние на возникновение личностной и ситуативной тревожности;

- Соматические нарушения. Очень часто тревожность возникает в тех случаях, когда малыш находится в ситуации конфликта, который был вызван:

— отрицательными запросами, которые могут поставить младшего школьника в униженное или зависимое положение;

— неадекватными, чаще всего завышенными требованиями. Ребёнок ещё не может выполнить некоторые требования взрослого в силу своего возраста. Это может поставить его в ситуацию неудачника, заставить тревожиться и беспокоиться по поводу своих способностей;

— противоречивыми требованиями, которые предъявляются к ребёнку родителями, школой, сверстниками.

М. Н. Аплетаев говорит о здоровье как о целостном многомерном динамическом состоянии, в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экономической среды, позволяющие человеку в различной степени осуществлять его биологические и социальные функции [2, с. 5].

В. А. Гуров утверждает, что согласно тесту Филлипса от 27 % до 48 % первоклассников в период адаптации имеют высокий уровень развития общей тревожности [4]. Автор говорит, что общая тревожность в данном возрасте возникает по причине выраженных страхов проверки знаний, самовыражения и низкой физиологической устойчивостью к стрессу. На поведенческом уровне болезнь у младших школьников проявляется в повышенной агрессии или заторможенности, плаксивости, депрессии. Длительное пребывание ребёнка в тревожном состоянии проводит к полному или частичному повреждению структур организма, что приводит к развитию хронической болезни.

На основании проведённых исследований А. М. Прихожан было выявлено, что все ученики начальной школы имеют определённый уровень переживаний, склонность к невротическим состояниям [12]. Почти три четверти из них (70 %) имеют высокий и умеренный уровень тревожности, то есть негативное психологическое состояние. Оно отрицательно сказывается на их психологическом здоровье. Эти младшие школьники уже имеют такие хронические соматические заболевания, как миопия различной степени, нарушения гормонального фона, сколиоз, нарушения иммунитета. Особенно это касается девочек. 92 % из них имеют уровень тревожности выше среднего. У мальчиков этот показатель составляет 50 %. Беспокойство вызывает тот факт, что по результатам диагностирования высокий уровень тревожности выявлен у 82 % младших школьников.

С целью изучения уровня развития тревожности у младших школьников провели экспериментальное исследование с применением следующих методик:

- Проективная методика для диагностики школьной тревожности А. М. Прихожан.

- Проективная методика «Нарисуй несуществующее животное».

В исследовании приняли участие 25 первоклассников МОУ «Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района Саратовской области, среди которых 13 девочек и 12 мальчиков.

В процессе проведения проективной методики для диагностики школьной тревожности А. М. Прихожан первоклассникам предлагалось составить рассказ по 12 картинкам, на которых нарисованы дети в разных ситуациях общения с пустыми лицами без эмоций. Первокласснику нужно было составить рассказ по картинкам и сказать, какое настроение и лицо у нарисованного ребёнка на каждой картинке. Подсчитывалось количество «»

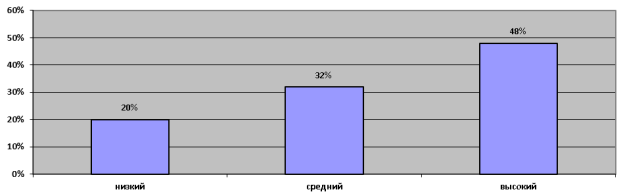

На рисунке 1 представлены результаты диагностики первоклассников по методике школьной тревожности А. М. Прихожан.

Рис. 1. Результаты диагностики первоклассников по методике школьной тревожности А. М. Прихожан

Из рисунка 1 видим, что 20 % испытуемых (5 человек из 25) имеют низкий уровень развития тревожности. 32 % первоклассников (8 человек из 25) имеют средний уровень тревожности. Однако 48 % первоклассников (12 человек из 25) имеют повышенную тревожность. Они испытывают постоянное беспокойство, тревогу при ответах на уроках, сильно зависимы от оценки окружающих, обидчивы, иногда агрессивны. Такие первоклассники часто выдавали «неблагополучные ответы»: девочка болеет, мальчики поссорились и не разговаривают, девочка сильно обиделась, что ей поставили тройку, мальчик наказан, учительница ругает девочку, мальчика заставляют сначала сделать уроки, а потом разрешают смотреть телевизор.

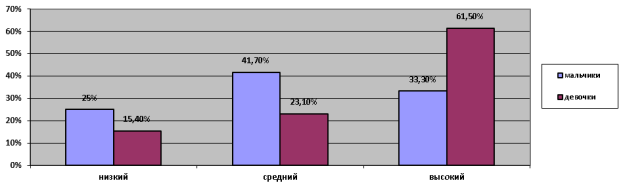

Далее провели исследование уровня развития тревожности по гендерному признаку: сколько мальчиков и девочек первого класса имеют повышенную, среднюю и низкую тревожность. На рисунке 2 представлены сравнительные результаты диагностики по методике школьной тревожности А. М. Прихожан по гендерному признаку.

Рис. 2. Сравнительные результаты диагностики по методике школьной тревожности А. М. Прихожан по гендерному признаку

Из рисунка 2 видим, что 23,1 % девочек (3 человека из 13) и 41,7 % мальчиков (5 человек из 12) имеют средний уровень развития тревожности. 25 % мальчиков (3 человека из 12) и 15,4 % девочек (3 человека из 13) имеют низкий уровень развития тревожности. У 33,3 % мальчиков (4 человека из 12) и 61,5 % девочек (8 человек из 13) диагностирован высокий уровень развития тревожности. Согласно расчётам U-критерия Манна-Уитни критическое значение Uэмп = 63 при p≤0.05 и p≤0.01, которое попадает в зону незначительной значимости. Можно сказать, что особых различий в уровнях развития тревожности у мальчиков и девочек первого класса не выявлено. Однако согласно рисунка 2, уровень тревожности несколько повышен у девочек-первоклассниц.

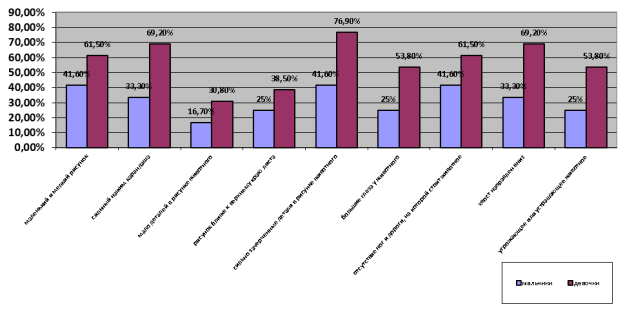

Далее применили проективную методику «Нарисуй несуществующее животное». При анализе рисунков детей нами выделены следующие детали, которые могут указывать на наличие тревожности у первоклассников:

— маленький и мелкий рисунок;

— сильный нажим карандаша;

— мало деталей в рисунке животного;

— рисунок ближе к верхнему краю листа;

— сильно зачерченные и заштрихованные детали в рисунке животного;

— большие глаза у животного;

— отсутствие ног и дороги, на которой стоит животное;

— хвост, направленный вниз;

— угрожающее или устрашающее животное.

На рисунке 3 представлены сравнительные результаты диагностики по проективной методике «Нарисуй несуществующее животное».

Рис. 3. Сравнительные результаты диагностики по проективной методике «Нарисуй несуществующее животное»

Из рисунка 3 видим, что у девочек в рисунках несуществующего животного наблюдется больше деталей, указывающих на наличие тревожности: сильно зачерченные и заштрихованные детали в рисунке животного, сильный нажим карандаша, хвост, направленный вниз. У мальчиков в рисунках выявляются следующие детали, указывающие на наличие тревожности: маленький и мелкий рисунок, сильно зачерченные и заштрихованные детали в рисунке животного, отсутствие ног и дороги, на которой стоит животное.

Рассчитали Т-критерий Спирмена с целью определения взаимосвязи между уровнем тревожности и наличным уровнем соматического здоровья первоклассников по формуле:

Коэффициент ранговой корреляции статистически значим и ранговая корреляционная связь между оценками по двум параметрам (уровень тревожности и соматическое здоровье) значимая.

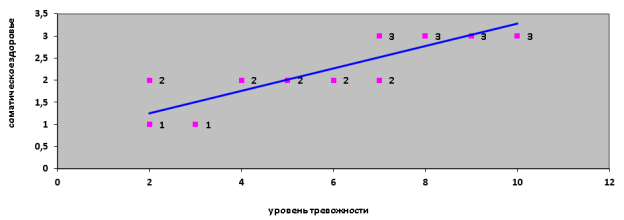

На рисунке 4 графически представлена взаимосвязь соматического здоровья с уровнем тревожности у первоклассников.

Рис. 4. График корреляции по Т-критерию Спирмена, показывающий взаимосвязь между уровнем тревожности и соматическим здоровьем первоклассников

Связь между признаком Y и фактором X (уровнем тревожности и соматическим здоровьем) сильная и прямая. Можно сказать, что уровень тревожности первоклассников напрямую влияет на их соматическое здоровье.

Итак, в настоящее время особенно актуальным становится изучение тревожности у младших школьников. Это происходит потому, что данный период характеризуется бурным развитием психологических и физических особенностей ребёнка, становлением его физического и психологического здоровья.

Период поступления в школу совпадает с периодом важного возрастного кризиса, который каждый ребёнок переживает по-своему и с разной интенсивностью.

Как показывают результаты исследователей, в начальной школе практически 100 % детей имеют ту или иную степень развития тревожности, а отсюда и психосоматические заболевания. Непосредственная связь психического и физического здоровья была замечена учёными относительно давно. Ими отмечено, что повышенная тревожность негативно сказывается на психосоматическом здоровье младшего школьника.

Источник

Соматическое здоровье младших школьников

Соматическое здоровье младших школьников.

Природа психосоматического состояния .

Термин «психосоматика» включает в себя 2 понятия: с одной стороны, сюда относится группа расстройств, в клинической картине и динамике которых важное место занимают как телесно-органные дисфункции, так и психопатологические проявления. С другой стороны, под «психосоматикой» понимается не столько группа болезненных состояний, сколько определенный методологический подход. Основу указанного подхода составляет исследование характера взаимосвязи меду психическими и соматическими сдвигами.

В современном понимании психосоматика рассматривается как наука о взаимоотношениях психических и соматических процессов, которые тесно связывают человека с окружающей средой. Такой принцип опирается на единство телесного и душевного состояния.

Психосоматические расстройства — это расстройства функций органов и систем, обусловленные психическими, в частности, аффективными, нарушениями, которые возникают из-за функциональных перегрузок

Факторы риска возникновения психосоматических расстройств у детей :

1.Наследственная отягощенность психическими заболеваниями;

2.Наследственная отягощенность психосоматическими расстройствами

3.Личностные особенности родителей.

1.Патология беременности и родов.

3.Нарушения психомоторного развития

4.Травмы, операции, интоксикации.

5.Остаточные явления раннего органического поражения ЦНС.

6. Вредные привычки (патологически привычные действия — ППД — сосание пальца, грызение ногтей, раскачивание туловищем, выдергивание волос и др.).

Плохие материально-бытовые условия и конфликты в семье.

Нарушение системы мать-дитя.

Посещение детских учреждений.

Наличие сестер и братьев.

Курение и алкоголизм у родителей.

Потеря (болезнь) родителей или близких родственников.

Изменение стереотипа общения.

К школьным стрессовым ситуациям можно отнести:

отсутствие дружеских отношений или неприятие детским коллективом;

неспособность ребенка соответствовать настроениям, желаниям и деятельности; сверстников;

смена школьного коллектива;

негативное отношение учителя;

пребывание в закрытых детских учреждениях (интернатах, детских домах, больницах, санаториях и т.д.);

неспособность справиться с учебной нагрузкой.

У детей школьного возраста к числу психосоматических расстройств относят мигрень, «ростовые боли», рекуррентные боли меняющейся локализации, нарушения сна, приступы гипервентиляции, обмороки, вегетосо-судистую дистонию, бронхиальную астму, нервную анорексию, булемию, ожирение, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, энурез, расстройства менструального цикла и др.

Клинические проявления психосоматических расстройств у детей .

Отдельные признаки эмоционального напряжения или состояния хронической тревожности у детей обнаруживаются задолго до появления явных психосоматических расстройств. Причем, в более младшем возрасте оно проявляется, суетливостью, неусидчивостью и двигательным беспокойством. Старшими детьми эмоциональное напряжение субъективно воспринимается как беспокойство, душевный дискомфорт.

Проявления эмоционального напряжения у детей условно можно разделить на 3 группы:

-нарушения сна (трудности засыпания, сноговорение, кошмарные сновидения)

-тики (двигательные и вокальные)

-патологически привычные действия (ППД) -,сосание пальцев, доподростковая мастурбация, и др.)

-враждебное отношение к окружающим

трудности в разговорной речи

беспричинный плач и др.

-повторные боли в различных частях тела

-гипертермия кожи при волнении (кожная чувствительность)

-нарушение аппетита (повышение или понижение)

-рвота после еды

-непереносимость отдельных видов пищи

-эпизодический кожный зуд

-неоднократно появляющиеся кожные высыпания и др.

Практически у всех детей с психосоматическими (психовегетативными) нарушениями выявляются депрессивные расстройства невротического уровня различной степени интенсивности (от субдепрессии до выраженной депрессии).

Наиболее часто встречаются слабовыраженные ( субдепрессивные , скрытые) депрессивные состояния (легкий депрессивный эпизод с соматическими симптомами).

-периодическое незначительное снижение настроения в течение дня, чаще к вечеру, редко по утрам с нежеланием что-либо делать;

-чувство безразличия или раздражения в отношении окружающих;

-нарушения поведения (замкнутость в себе, отсутствие улыбки, малая активность в играх, уединение) и его перемены;

-тревога за свою жизнь и жизнь родителей в контексте «а как я буду жить без них».

Выраженна я депрессия у детей с психосоматическими

расстройствами отмечается крайне редко как психогенная кратковременная реакция на ситуацию.

-значительным снижением двигательной активности;

-покорно-страдальческим видом (особенно когда речь идет о своих переживаниях);

-амимичным и даже маскообразным выражением лица во время общения с детьми.

-изменением осанки (иногда согбенной, старческой позой);

-ухудшением памяти, затруднением переключаемости внимания и осмысления происходящего.

По качественным особенностям (синдромальной структуре), лежащим в основе психосоматических расстройств у детей и подростков выделяют следующие типологические варианты депрессии:

■ тревожный , встречающийся наиболее часто и протекающей с пониженным

настроением, беспокойством, тревогой, чувством внутреннего напряжения, чаще по вечерам, непоседливостью, излишней двигательной, хаотичной активностью, ускоренной речью. Гримасы недовольства, грусти, испуга, плача нередко сменяются на лице в течение короткого времени.

При расспросах выявляются опасение за жизнь близких, тревога за свою жизнь, страх смерти. Затруднено засыпание, сон поверхностный, тревожный, с подъемами среди ночи и затрудненным пробуждением.

астенический, при котором, обращает на себя внимание внешний вид: унылое, грустное, иногда- недовольное выражение лица, двигательная активность снижена, вялость в начале дня. Голос негромкий, речь невыразительна, иногда замедлена. Дети предъявляют жалобы на общее недомогание, физическую и психическую утомляемость, скуку, нежелание что-либо делать, особенно во второй половине дня. Они не переносят психического напряжения, шума, жалуются на затруднение в усвоении школьного материала. Малоактивны, раздражительны, конфликтны, из-за чего ограничено речевое общение со сверстниками. Засыпают рано, сон глубокий, пробуждение позднее с сонливостью в течение некоторого времени.

тоскливый, клинические проявления которого, как правило, ближе к типичным депрессиям взрослых.

Дети малоактивны, несколько заторможены. Лицо амимично, поза нередко сгорбленная. Говорят тихим, затухающим голосом, с жалобно-просительными интонациями. Жалуются на скуку, чувство подавленности, грусть, печаль, отсутствие радости в жизни, нелюбовь близких. Им — «всегда плохо», однако к вечеру двигательная активность несколько возрастает и мимика становится живее. Периодически испытывают нарушения сна в виде бессонницы, иногда ранние подъемы с невозможностью уснуть.

смешанный (астенотревожный и тревожно-тоскливый):

астенотревожный вариант депрессии включает вместе с невыраженных аффектом тоски, в основном, астенические и тревожные проявления, редко истерические.

тревожно-тоскливый вариант депрессии наряду с тревожным аффектом включает более заметный тоскливый.

Практически во всех случаях индивидуальная психотерапия у детей должна сочетаться с семейной психотерапией, которая направлена на изменение совокупных и взаимосвязанных взаимоотношений, складывающихся в семье .Многие из психологических факторов, вызывающих отрицательное эмоциональное реагирование, формируются под воздействием семейного окружения, особенно в раннем детстве, в младшем дошкольном и младшем школьном возрастах. Поэтому проведение семейной психотерапии при психосоматических расстройствах является почти всегда обязательным.

Цель семейной психотерапии – ориентация родителей и прародителей в вопросах воспитания, играющих значительную роль в формировании завышенного уровня притязаний и, как следствие этого, в возникновение эмоциональных нарушений, а также корректировка воспитательных подходов с устранением возникших личностных изменений и профилактикой неадекватных аффективных реакций.

Весьма эффективными методами являются: психическая саморегуляция с рекомендацией кратких и простых формул самовнушения, которую можно применять с 5-летнего возраста и внушение устами матери («материнский гипноз»).

□ Нервно-мышечная релаксация и аутотренинг направлены на релаксацию мускулатуры, нормализацию деятельности вегетативной нервной системы, эмоциональное равновесие.

□ Поведенческая (бихевиоралъная) терапия модифицирует осознаваемые и неосознаваемые неадаптивные формы поведения по заранее составленной программе с помощью методов поощрения, наказания, принуждения и вдохновения.

□ Игровая психотерапия включает невербальные игры и основана на вербальных контактах. Способствует адаптации детей к реальным условиям жизни через этап игры в ситуациях, которые актуальны для них. К методам игровой психотерапии может быть отнесена сказкотерапия.

□ Сказкотерапия – один из наименее травмоопасных и безболезненных способов психотерапии. Возможно, потому что, с помощью сказок (или под их влиянием) сформировался жизненный сценарий и с помощью сказки же можно попытаться из этого неудачного жизненного сценария человека извлечь.

□ Арттерапия (терапия изобразительным творчеством) используется в качестве средства общения, для получения расслабления, улучшения самооценки, преодоления страхов и психотравмирующих ситуаций, улучшения понимания и отреагирования проблем. Средства могут быть различны: рисунок, лепка, танец и т.д.

□ Методы групповой психотерапии применяются для устранения социальной изоляции детей и помогают им почувствовать, что они не одиноки со своими проблемами. Групповая психотерапия дает также возможность обсуждать стратегии преодоления трудностей и сравнивать их.

На всех возрастных этапах эффективно проведение музыкотерапии, оказывающей успокаивающее или активизирующее влияние на эмоциональный статус ребенка, т.е. непосредственное лечебное воздействие, или выступающей в качестве вспомогательного приема, сопровождающей другие психотерапевтические методы.

□ Психоанализ используется для понимания и интерпретации расстройств в целом и отдельных его проявлений, выявления подавленных или вытесненных комплексов, влечений, переживаний.

Профилактика психосоматических расстройств у детей включ ает:

Достаточное общение ребенка с матерью (особенно на 1 -м году жизни).

Грудное вскармливание до 1 года.

Коррекцию психического состояния матери (тревожности, пониженного настроения).

Адекватное воспитание ребенка (с умеренной дисциплиной, достаточным

эмоциональным контактом между ребенком и родителями, особенно матерью, и обязательным контактом со сверстниками).

Результаты обследования детей 7 лет на начало учебного года свидетельствуют, что значительная часть их приходит в школу с ослабленным здоровьем и сниженными адаптационными возможностями центральной нервной системы и организма в целом, судя по показателям физического развития, величины адаптационного потенциала, длительности индивидуальной минуты, уровня тревожности, адекватности самооценки и школьной мотивации.

2. Установлено, что учебные нагрузки в условиях традиционно организованного учебно-воспитательного процесса в критический период онтогенеза — период адаптации к новой социальной среде, нового режима организации труда и отдыха, приводят к напряжению функционирования ведущих адаптационных систем — сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, развитию утомления. В дальнейшем процессы дезадаптации у школьников с ослабленным здоровьем нарастают. Это приводит к нарастанию уровня тревожности, неадекватности самооценки и снижению уровня школьной мотивации.

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий приводит к восстановлению темпов физического развития, улучшению функционального состояния системы кровообращения, центральной нервной системы, повышению адаптоспособности адекватности самооценки у школьников 7-10 лет. При этом у детей наблюдали снижение уровня тревожности.

6. Комплекс психофизиологических методов, направленных на поддержание оптимальной двигательной активности и психоэмоционального статуса в течение дня и недели, включающий смену динамических поз в течение урока, физкультминутки, дыхательные упражнения, комплексы упражнений для глаз с использованием офтальмотренажера, комплексы упражнений для коррекции осанки, аутогенные тренировки, а также занятия в комнате психологической разгрузки: релаксационные занятия, психогимнастика, музыкотерапия, ароматерапия, фитокоррекция, тренинги общения (1 раз в неделю) и проведение «Дня здоровья» (1 раз в месяц) в условиях современной общеобразовательной школы выявляет высокую здоровьесберегающую эффективность.

Резюмируя, следует сказать, что XX век дал людям не только блага цивилизации — электричество, радио, телевидение, современный транспорт и другие, но и уменьшение объёма двигательной активности, увеличение нервно-психического и других видов стресса, химическое загрязнение внешней и внутренней среды и другие негативные явления (очистители воды, соляные шахты и т.д.), а также существенные изменения в стиле и укладе самой жизни. Все перечисленные негативные факторы оказывают влияние, прежде всего на детей дошкольного и школьного возраста, поэтому проблема нивелирования этих явлений посредством обеспечения правильного, разумного образа жизни уже с детского возраста исключительно важна. Но этому надо учить с дошкольного детства, переходя от мытья рук, вытирания рта салфеткой к формированию идеологии здорового образа жизни (С.А.Борисова, Е.Б.Попова, 1986).

Отслеживание показателей психосоматического развития в течение четырех учебных лет у детей контрольной и опытной групп дало возможность выявить высокую эффективность внедрения здоровьесберегающих технологий (смены динамических поз — сидя, стоя; третьего урока физкультуры и ежедневных физкультминуток с использованием массажных ковриков для ног; упражнений на офтальмотренажерах; психокоррекционных упражнений — релаксация, аутотренинг и др.; фитокоррекции; музыкотерапии).

«Психосоматика: взаимосвязь психики и здоровья». Хрестоматия./Сост.

К.В.Сельчонок, Мн.: Харвест,1999.С. 129-151.

Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Психосоматические расстройства и патологически привычные действия у детей и подростков. М.: Издательство Института психотерапии, 1999.

Бойтигач В., Кристиан П.. Рад М. Психосоматическая медицина. Пер. с нем.

М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА,1999.

Вейн A.M. Психосоматические отношения//3аболевания вегетативной системы//Под ред. A.M. Вейна, М.: Медицина, 1991,с.374-384.

Губачев Ю.М., Ситабровский Е.М., Клинико-физиологические основы психосоматических соотношений. Л.: «Медицина», 1981.

Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста . СПб, 1996.

Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. М.: «Медицина», 1986.

15.Стишенок И.В. Сказка в тренинге: коррекция, развитие, личностный рост.- СПб.: Речь, 2005.- 144 с.

Жила-была на свете маленькая зеленая горошинка, поэтому все звали ее Зеленочка. Родилась она в дружной семье Горохов и все свое детство провела в уютном стручке. Днем горошинка развлекалась и болтала с соседями, а вечером мирно засыпала, уткнувшись в теплый бок брата или сестры.

Но однажды покой в семье Горохов был нарушен: неизвестные люди врывались в зеленые домики и собирали всех жильцов в одну большую корзину. Когда люди подошли к домику Зеленочки и открыли его, налетел сильный ветер, подхватил горошины и раскидал их по всему полю.

Зеленочка попала на соседний участок и оказалась рядом с незнакомым и очень красивым цветком. Он весь был белый и нарядный, а сердце его горело, как маленькое солнышко.

— Какой Вы красивый, — сказала горошинка, — можно узнать, как вас зовут?

— Меня зовут Ромашка, — ответил цветок, я живу здесь все лето и хорошо знаю вашу семью.

Так они познакомились и подружились. Зеленочка с удовольствием слушала рассказы Ромашки о солнце, лете, дожде и людях.

— Люди, — говорила Ромашка, бывают разные. Одни тебя любят, ухаживают за тобой, а другие могут и обидеть: сломать или затоптать. Так что, берегись, горошинка, людей, неизвестно, что у них на уме. А лето – оно всегда прекрасное, дождик – он всегда добрый, солнышко – всегда ласковое, — заканчивала свою речь Ромашка и засыпала.

Так, за разговорами, прошло лето. Осенью подул сильный ветер, подхватил горошинку и перекинул ее на соседнее поле, по которому ходили большие важные птицы. Одна из них, увидев Зеленочку, сверкнула глазами и открыла клюв, но ветер снова схватил горошинку и перенес на другой конец поля.

— Что же ты такая рассеянная? – спросил он. – Ведь так и съесть могут. Надо уметь о себе заботиться.

Ветер улыбнулся ей, помахал крылом и полетел дальше.

А горошинка поняла, что началась ее взрослая жизнь, в которой надо уметь выживать. Она узнала, что такое сильные ветра, голодные птицы и беззеботные люди, которые со своей высоты не видят, как ей холодно и одиноко.

Зеленочка научилась сопротивляться ветрам, укрываться от птиц и не думать об одиночестве. С каждым днем она становилась все тверже и тверже, и только глубоко внутри оставалось мягким ее сердце.

Однажды горошинку нашли дети. Маленький мальчик взял ее в руки, покатил по ладошке и захотел унести с собой, но Зеленочка испугалась и сильно надавила на ладонь ребенку.

— Ой, какая она твердая! С ней даже поиграть нельзя,- сказал мальчик и бросил горошинку на холодную землю.

Зеленочка закатилась в какую то ямочку и спряталась. Вскоре пошел снег. Он укрыл ее теплым одеялом, и горошинка, уставшая от вечной борьбы, уснула.

Всю зиму Зеленочка никто не беспокоил, но однажды она открыла глаза и не нашла своего одеяла. Над ее головой было большое синее небо, а откуда-то сбоку доносился странный шум. Горошинка выглянула из ямки и увидела несколько журчащих ручейков. Они так весело болтали друг с другом, что ей захотелось поговорить с одним из них.

— Извините, — обратилась она к самому шумному, — не могли бы вы уделить немного внимания мне и рассказать, что сейчас происходит?

Ручеек повернулся к горошинке и любезно сказал:

— Конечно, я с удовольствием с вами поболтаю.

И он весело поведал, что уже наступила весна, вся природа просыпается: на деревьях набухают почки, птицы из теплых краев возвращаются домой, чтобы вывести птенцов, а солнышко усиленно прогревает землю, чтобы на ней вырос хороший урожай.

— Ну и я вношу свой скромный вклад в это благородное дело, — добавил ручеек и ласково обнял горошинку.

Зеленочке так понравилось внимательное отношение ручейка, что, неожиданно для себя, она стала мягче. Даже мир показался ей совсем иным.

«Не такой уж он колючий и безжалостный», — подумала горошина и впервые за долгое время легла спать спокойной и влюбленной.

Проснувшись, Зеленочка с удивлением заметила, что сильно изменилась: крепкими корнями она уверенно держалась за землю, а ее молодой и нежный росток с радостью смотрел в высокое синее небо.

— Как интересно! – воскликнула горошина и изо всех сил стала тянуться к солнцу.

Она росла и размышляла: «Удивительно, раньше я справлялась со всеми трудностями, но оставалась твердой и одинокой. А сейчас, когда позволила себе стать мягче, я так изменилась!»

Шли дни. Росток становился все выше и выше, и радость Зеленочки сменялась беспокойством: все труднее ей становилось удерживать его в равновесии.

— Тяжело, как тяжело, — думала горошинка, — но я выстою, ведь это мой росток, и я в ответе за него.

Рядом, на поле, росли цветы – добрые и милые, но они были заняты только собой и не догадывались о ее трудностях. Цветы постоянно болтали друг с другом, хвалились нарядами, рассуждали о важных пустяках. И вот наступил момент. Когда у горошинки не нашлось сил держать свой росток. Она уронила его на землю и расплакалась.

Росший недалеко куст смородины повернулся к ней и , увидев слезы, сказал:

— Зеленочка, я давно хотел тебе предложить свою помощь, но ты всегда была такая недоступная, самостоятельная и занятая, что я даже не решался даже заговорить об этом. Разреши сейчас помочь тебе. Обопрись на меня, и ты почувствуешь, насколько станет легче.

Куст поднял росток, и зеленочка с удивлением почувствовала, что ей стало не только легче, но и спокойнее. Наконец-то впервые за долгие месяцы, она смогла расслабиться и отдохнуть. Стало так хорошо, что незаметно для себя она расцвела.

— Какая вы красивая! – вдруг заговорили все вокруг. – Какие красивые у вас цветы!

А горошинка в ответ только улыбалась и радостно шевелила листочками. Солнышко дарило ей свое тепло, дождик умывал и питал, птицы пели песни, а соседние цветы забавляли интересными рассказами. Опираясь на куст, она чувствовала его поддержку и теплоту. И вдруг Зеленочка поняла: чем более открытой она становиться миру, тем больше мир открывается ей.

— Оказывается, он не такой уж и жестокий – наш мир,- подумала горошинка, — и совсем не страшно быть слабой и просить о помощи. Надо просто не бояться.

Со временем ее красивые цветы стали такими же домиками, как и тот, в котором прошло ее детство, и уже ее дети, окруженные любовью, счастливо там росли.

Возможные вопросы при анализа сказки:

Нарисуйте самую яркую картинку сказки. Что вас в ней наиболее привлекло?

Кто из героев вам понравился больше всего? Почему?

Почему горошинка стала твердой?

Как изменилась горошинка после встречи с Ручейком?

Почему Куст Смородины не сразу предложил горошинке свою помощь?

Что произошло с Зеленочкой после того, как она приняла его помощь?

Какой вывод сделала для себя горошинка?

Чему мы можем научиться у этой сказки?

Жила-была ласточка, у которой не было своего гнезда. Она часто гостила у многочисленных друзей, но нигде долго не задерживалась. Минуты радости от встреч сменялись часами непонятной грусти, и ласточка стремительно улетала к другому гнезду. Так повторялось снова и снова.

Однажды. Устав от бесконечных полетов, ласточка села на цветущее дерево. На нем не было гнезд, рядом не летали добрые друзья, но сердце птицы неожиданно сказало:

— Здесь место для твоего дома. Создай его сама.

И ласточка свила свое гнездо, принеся в него тепло, радость и уют.

Возможные вопросы при анализа сказки:

Почему Ласточка часто гостила у друзей?

Почему она нигде не могла прижиться, что ей мешало?

Знакома ли вам такая ситуация и те чувства, которые испытывала героиня сказки?

Что помогло Ласточке изменить взгляд на свою жизнь?

Источник