Сколько процентов студентов имеют безопасный уровень здоровья

Когда нет здоровья, молчит и мудрость,

не может расцвести искусство, не играют силы,

бесполезно богатство и бессилен ум.

Вопросы здорового образа жизни людей, и особенно молодежи, имеют исключительное значение. Статистические данные и оценки, характеризующие здоровье населения и складывающуюся в настоящее время демографическую ситуацию в России, показывают серьезность положения. Именно поэтому проблемам сохранения и укрепления здоровья людей в России были посвящены масштабные Всероссийские форумы (2005, 2006) «Здоровье нации — основа процветания России» , которые собрали ведущих ученых, руководителей органов законодательной и исполнительной власти, представителей общественных организаций и деловых кругов.

В.А. Садовничий

Стремительно стареет население страны. Впервые в 1999 г. число лиц пенсионного возраста превысило число детей до 16 лет. С 1989 по 1999 гг. число детей сократилось с 36 до 30,3 миллионов, а число пенсионеров выросло с 27,2 до 34,4 миллионов.

Если говорить об отдаленной перспективе, то в случае скатывания России к демографической катастрофе, действительно, со всей очевидностью встанет вопрос, а сохранится ли молодежь, желающая учиться?

Стоит ли удивляться, что мы выпускаем больных студентов. Примерно 75% наших студентов после завершения учебы страдают теми или иными серьезными заболеваниями. В первую очередь — в области органов дыхания. Мы пассивно, но поощряем их курение, пивной алкоголизм, сворачиваем массовую спортивную работу».

Да, государство в лице руководителей своих образовательных учреждений должно нести ответственность за состояние здоровья обучающейся молодежи. А что же сами молодые люди?

Нельзя не согласиться с известным врачом-педиатром Лео Бокерия

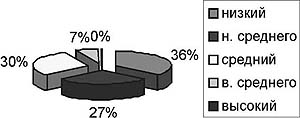

Какое же сегодня состояние здоровья у студентов? Определенную картину состояния здоровья студенческой молодежи дают результаты мониторинга, проводимого ежегодно, в частности, в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина. Он показал, что безопасный уровень здоровья (БУЗ) имеют 7% студентов; 30% — средний; 27% — ниже среднего; 36% — низкий. За последние 3 года БУЗ в этом вузе снизился на 4—6%. К концу 2-го курса уровень здоровья студентов повышается лишь на 1—2 балла (тестирование по Г.Л. Апанасенко

Как видим, положение удручающее и необходимо срочно менять отношение к здоровью, и в первую очередь самим студентам.

В 2006—2007 учебном году в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) впервые провели комплексное обследование всех первокурсников, поступивших на дневное отделение. Результаты оказались неутешительными. Об этом заявила ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

Во время учебы большое влияние на студентов оказывает личность преподавателя. Поэтому пример здорового образа жизни преподавателей имеет исключительно большое значение в воспитательной и оздоровительной работе с молодежью. Хорошо известно, что личный пример — лучший учитель. Но все ли здесь так благополучно?

В одном медицинском вузе было проведено анонимное анкетирование «Здоровье преподавателей вуза», из которого в отношении курения и употребления алкоголя следовало:

регулярно курят — 17,9%; курили ранее, но сейчас бросили — 14%; курят нерегулярно — 5,4. Из курящих регулярно 56,0% выкуривают 11—20 сигарет в день; 34,0% — от 1 до 10 сигарет, причем 47,7% курильщиков начали курить в возрасте 15-20 лет;

употребляют алкоголь 57,7%, причем 19,0% из них — несколько раз в году, 20,8% — один раз в месяц, 17,2% — один раз в неделю, 5,0% — несколько раз в неделю.

Здоровье является сферой взаимных интересов и взаимной ответственности государства, общества и личности. Ничуть не умаляя заинтересованности государства и общества в здоровом гражданине и их ответственности за это, необходимо признать, что интересы и ответственность личности здесь играют решающую роль, поскольку именно от образа жизни человека более чем на 50% зависит его здоровье.

Обратим внимание на то, что в качестве примера состояния здоровья студентов взяты студенты вуза, для выпускников которого физическая подготовка и, в частности, профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП), имеет большое значение, а в качестве примера отношения преподавателей к курению и алкоголю — преподаватели медицинского вуза, которые профессионально занимаются профилактикой и лечением заболеваний, а также вопросами здоровья. Можно предположить, каково положение в других вузах.

Состояние здоровья населения страны тесно связано с демографической ситуацией, особенностями которой в современных условиях являются низкая рождаемость и высокая смертность. Превышение числа умерших людей над числом родившихся в 2004 г. составило 790,1 тыс.

В табл. 13.1 представлены данные о динамике уровня смертности в России и ее причинах.

Таблица 13.1.

Динамика уровня смертности и ее причины в России за период с 1982 по 2004 гг. (на 100 тыс. населения)

Годы

1982

Источник

Сколько процентов студентов имеют безопасный уровень здоровья

HEALTH OF STUDENTS FROM POSITION OF PROFESSIONALISM

Russian state I.M. Gubkin’s university of oil and gas

Key words: health, safe level of health, physical education, students, professional health.

The faculty of the physical culture of the Russian state I.M. Gubkin’s university of oil and gas was carrying out the monitoring of the level of the health during several years. They had investigated the influence of the various means and methods of the physical education on the «somatic health» of students. For the gathering of the information the automated complex of the pre-medical control were used. The methodical basis of the research was made with the approach in which the power model of an organism was used.

The monitoring with the use of the automated complex of the pre-medical control objectively allows to estimate the big data files to correct means and methods during educational occupations, to carry out individual consultations. The increase of the quantity of health of the future experts is the important direction of the work of faculties of physical education.

ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ С ПОЗИЦИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Кандидат педагогических наук, доцент А.О. Егорычев,

кандидат педагогических наук, доцент Б.Н. Пенцик,

магистрант К.А. Бондаренко, Ю.А. Смирнова

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва

Ключевые слова: здоровье, безопасный уровень здоровья, физическое воспитание, студенты, профессиональное здоровье.

Здоровье — величайшая социальная ценность. Хорошее здоровье — основное условие для выполнения человеком его биологических и социальных функций, фундамент самореализации личности [4]. Понятие «здоровье» сформулировано достаточно давно. Согласно определению ВОЗ принято считать, что здоровье это отсутствие болезней в сочетании с состоянием полного физического, психического и социального благополучия. За прошедшие годы понятие «здоровье» неоднократно дополнялось и уточнялось, по мнению ряда авторов, несмотря на существование более 300 различных вариантов, с методологической позиции приведенное выше считается лучшим на сегодняшний момент [18]. Многие авторы связывают здоровье со способностью к адаптации организма в изменяющихся условиях среды. При этом условно выделяют три группы факторов, влияющих на человека: а) социальные, б) гигиенические, в) психологические [13]. Уровень здоровья определяется способностью организма адаптироваться к ним. Тогда, по В.П. Казначееву [12], «здоровье» — процесс сохранения и развития физиологических, биологических и психических функций, оптимальной трудовой и социальной активности, максимальной продолжительности активной творческой жизни. Такой подход позволяет учесть влияние двух видов факторов: усиливающих естественный отбор и противодействующих ему. В результате каждая из популяций приобретает свою характерную структуру здоровья, определяемую степенью её адаптации к условиям среды [13].

Основным критерием здоровья человека считается работоспособность кардиореспираторной системы. На протяжении длительного времени при определении резервов здоровья приоритетным считался «функциональный» подход, основанный на определении МПК. Широкое использование такого подхода, особенно в массовом тестировании, затруднено. Поэтому особую актуальность количественная оценка здоровья при массовых обследованиях населения приобрела в последние 20 — 30 лет, когда ученые начали использовать математические зависимости отдельных быстро измеряемых показателей и общего состояния здоровья. Академик Н.М. Амосов [2] сформулировал, что понятие «количество здоровья» можно определить как сумму «резервных мощностей» основных функциональных систем. В свою очередь, эти резервные мощности следует выразить через «коэффициент резерва», как максимальное количество функции, соотнесенное к её нормальному уровню покоя.

В ряде публикаций [3, 6, 9, 23 и др.] предлагается рассчитывать «индексы физического состояния», «уровни здоровья», «соматическое здоровье», которые позволяют оценивать состояние здоровья человека в целом. По Р.М. Баевскому [6], все болезни человека происходят из-за состояния организма, находящегося между нормой и патологией. Отмечается, что в этом угрожающем состоянии находятся сейчас от 50 до 80% работающих и служащих, что не позволяет им эффективно трудиться. Состояние предболезни или нездоровья, по образному выражению В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко [22], характеризуется тем, что — «я еще не болен, но уже не здоров».

Одним из важнейших результатов научных исследований явилось обоснование «безопасного уровня здоровья «, который связывают с диагностической моделью энергопотенциала биосистемы [4, 5]. Установлено, что при пятибалльной оценке уровню «выше среднего» соответствует 3,65% лиц, имеющих хронические заболевания, а «высокому» уровню практически полное отсутствие болезней [8].

По мнению Э.М. Козина, при рассмотрении будущей профессиональной деятельности человека обязательно необходимо учитывать его состояние здоровья. Коэффициент полезного действия использования здоровья в США (имеется в виду социальная деятельность) составляет примерно 20%. В России сегодня такая достаточность здоровья соответствует работающим в 3 — 5% случаев [14]. При этом отмечается, что речь в данном случае должна идти не просто о достаточности здоровья с точки зрения долгожительства и больничных листов, а о его эффективности, когда врожденные качества индивида (гуманитарные, математические и др.) соответствуют тому предложению, которое позволяет существенно или полностью восстановить трату физического, биологического, психологического здоровья, использованного для выполнения трудовой или социальной деятельности.

Первые шаги к будущему профессионализму работника начинаются с его обучения профессии. Подчеркивая связь здоровья и будущей профессиональной деятельности, Б.Г. Акчурин [1] отмечает, что физическое здоровье отражает такую степень физического развития студента, его двигательных навыков и умений, которая позволяет наиболее полно реализовывать свои творческие возможности. Физическое здоровье является не просто желательным качеством будущего специалиста, а необходимым элементом его личностной структуры, необходимым условием построения и развития общественных отношений. Классическое и достаточно емкое определение здоровья как физического, психического и социального благополучия нуждается в коррекции, когда речь заходит о здоровье профессиональном [15]. На первый план в трактовке здоровья в этом случае выходят показатели (элементы) психофизического сопряжения, обеспечивающие взаимодействие биологической составляющей и социально-технической среды. При этом одни авторы обращают внимание на то, что здоровье является «наиболее важным» из аспектов профессионализма [27], другие, что оно отражается в «психофизической готовности специалиста» и состоит из следующих компонентов: достаточной профессиональной работоспособности; наличия необходимых резервов физических и функциональных возможностей организма для своевременной адаптации к быстро меняющимся условиям производственной и внешней среды, объему и интенсивности труда; способности к полному восстановлению в заданном лимите времени; присутствия мотивации в достижении цели [15].

Анализ научной литературы, посвященной проблеме здоровья студенческой молодежи, показывает, что за последние годы она стала еще более актуальной. В работах [16, 21, 28, 29] отмечается, что количество студентов специальной медицинской группы увеличилось с 10 до 20 — 25%, в некоторых вузах достигает 40% и по прогнозам к 2005 году может достигнуть 50% от общего количества студентов [16]. За время обучения в вузе здоровье студентов не улучшается, ряд авторов отмечают его ухудшение [21, 29]. Чрезмерное увеличение

веса отмечается у 53% мужчин и 64% женщин. Ко второму курсу количество случаев заболеваний увеличивается на 23%, а к четвертому — на 43%. Четверть студентов переходит в более низкую медицинскую группу [1].

Увеличивается число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В 1999 г. их стало 1 млн 300 тыс., что на 6,5% больше, чем в 1998 г. Распространенность гиподинамии среди школьников достигла 80% [17]. Исследования заболеваемости среди студентов свидетельствуют, что в последние годы на первом месте, как и во всем мире, заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором — опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз и т.п.), на третьем — органов дыхания, т.е. заболевания, наиболее значимые для обеспечения жизнедеятельности. Анализ функционального состояния студентов выявил, что их здоровье характеризуется следующими показателями: высокий уровень — 1,8%; средний — 7,7%; низкий — 21,5%; очень низкий — 69% [15].

По мнению аналитиков [7], состояние здоровья российских граждан уже представляет реальную угрозу национальной безопасности. Если не принять мер по изменению ситуации, она может стать тяжким бременем для страны. В действиях государства в качестве первоочередных мероприятий предполагается создание общероссийской системы мониторинга, оценки и прогнозирования состояния здоровья населения, а также физического развития детей, подростков, молодежи [25]. По-видимому, речь должна идти об управлении показателями, отражающими состояние здоровья студенческой молодежи в процессе физического воспитания. Количество здоровья при этом должно соответствовать требованиям профессии. За последние 10 — 15 лет в ряде высших учебных заведений разработаны «паспорта профессиональной психофизической готовности будущих специалистов», «паспорта здоровья» и другие нормативные показатели, позволяющие повышать резервы здоровья учащейся молодежи. Все вышесказанное только подтверждает, что специалисты в области физического воспитания достаточно давно работают над этой проблемой, но единой системы оценки и управления резервными возможностями организма будущих специалистов до сих пор не найдено. Далее мы предлагаем наш вариант решения проблемы.

Кафедра физического воспитания РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина на протяжении ряда лет проводит мониторинг уровня здоровья и изучает влияние различных средств и методов физического воспитания на «соматическое здоровье» студентов. Для сбора информации используется автоматизированный комплекс доврачебного контроля, выпускаемый НИИ медицинского приборостроения, работа на комплексе проводится одним человеком, способным за 1,5 часа снять показатели у группы до 30 студентов, обследования в течение года проходят 1000 — 1200 студентов 1-4-х курсов. Методическую основу составляет подход [3, 4], в котором используется уже упоминавшаяся энергетическая модель организма. Уровням «высокий и выше среднего» соответствует достаточный запас здоровья — так называемый безопасный уровень здоровья (БУЗ). Обследуемые в результате анализа данных делятся на пять функциональных классов. Первичной информацией являются: паспортные данные студентов, рост, масса тела, ЖЕЛ, артериальное давление, кистевая динамометрия, пульс в покое и время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 с.

Структура уровня соматического здоровья студентов в 2001/2002 учебном году

Опыт работы кафедры показал, что нет необходимости в написании отдельной программы на языках высокого уровня, таких как С++, достаточно использовать возможности современного офисного пакета, например Microsoft Office, поскольку в процессе работы и анализа информации обязательно потребуется использовать дополнительные функции и возможности, которые трудно реализовать в отдельном программном продукте, но которыми обладает универсальная среда. Для обработки и хранения информации на кафедре в настоящий момент используется Excel 2000, необходимая функциональность реализована с помощью макропрограммы на языке Visual Basic for Applications (VBA). В режиме пользователя осуществляются ввод информации и получение отчетов для анализа. Основная цель программы — анализ данных на уровне работы учебных отделений. Поэтому основными выходными документами являются четыре отчета: «Сводка по отделениям», «Сводка по факультетам», «О выбранном факультете», «О выбранном отделении». Дополнительная информация получается с использованием функций Excel. Отчеты включают таблицы и диаграммы. В качестве интерфейса пользователя используются листы книги Excel. На них строятся таблицы и диаграммы-графики уровней соматического здоровья по отделениям, факультетам, юношам и девушкам.

На рисунке представлена структура уровня соматического здоровья студентов 1-4-х курсов университета по данным 1114 обследуемых студентов, среди которых 595 юношей. Хорошо видно, что больше всего студентов (36%) имеют низкий уровень соматического здоровья, 27% относятся к уровню ниже среднего и 30% к среднему уровню. К сожалению, практически отсутствуют студенты, имеющие высокий уровень здоровья (всего 3 человека из числа обследованных). Оговорим, что 450 студентов занимаются в сборных командах университета в спортивном отделении в объеме более 4 ч и их результаты в данной публикации не рассматриваются.

В представленной выборке безопасный уровень здоровья имеют 7% студентов, причем процент студентов с БУЗ среди мужчин и женщин одинаков. Такое малое количество студентов с БУЗ — серьезная проблема, которая требует коррекции средств и методов в процессе учебных занятий и индивидуальной работы каждого студента.

Согласно учебной программе занятия со студентами проводятся в объеме 4 ч на 1-2-х курсах и 2 ч — на 3-4-х курсах. Концу 2-го курса количество студентов с низким уровнем здоровья снижается, т.е. динамика положительная. При снижении количества часов с 4 до 2 в неделю процент студентов, имеющих низкий уровень здоровья, опять начинает возрастать и достигает на 4-м курсе показателей 41,6% (по сравнению с 1-м курсом — 38,3%). Для студентов, имеющих уровни здоровья ниже среднего и средний, даже 4 ч в неделю недостаточно для изменения функционального состояния, поэтому их процент остается стабильным с 1-го по 4-й курс. К сожалению, негативная тенденция не может быть устранена без положительной мотивации на здоровье самих студентов и использования ими самостоятельных занятий. Методика таких занятий достаточно хорошо разработана в физическом воспитании например [9, 20] и основана на увеличении индивидуальной двигательной активности (прежде всего за счет увеличения объема аэробных упражнений). Положительный эффект буден достигнут и при более широком привлечении студентов к спортивно-массовой работе.

Нами отмечены две тенденции: увеличения к 4-му курсу количества студентов с низким уровнем здоровья и уменьшения на 4-м курсе студентов, имеющих БУЗ. Физиологами труда накоплен значительный объем знаний, подтверждающих, что резервы здоровья повышают неспецифическую адаптацию, способствуют профессиональному долголетию [19]. В работе [24] отмечается, что общее повышение уровня функциональных возможностей организма, упрочение здоровья, возрастание сопротивляемости неблагоприятным воздействиям, достигаемые путем использования факторов физической культуры, положительно сказывается на любом виде профессиональной деятельности и на последующих её воздействиях на исполнителя. Поэтому подготовка специалистов, не обладающих достаточными резервными возможностями, является серьезной проблемой.

Cтуденты, занимающиеся в рамках учебных занятий различными средствами физического воспитания, отличаются по средним показателям соматического здоровья и зачастую относятся к разным функциональным классам. Но даже самые эффективные среди них не позволяют в среднем достигнуть безопасного уровня 12 баллов при объеме средств, отводимых учебной программой. Анализ результатов показывает, что наиболее эффективны при занятиях с юношами — баскетбол, а с девушками — оздоровительная аэробика.

Студенты отделения баскетбола имеют более высокие показатели уровня здоровья (средний балл 8,15), а БУЗ в этом отделении имеют 17% студентов. Важно отметить, что в отличие от других отделений процент студентов, имеющих БУЗ, остается практически постоянным в течение всех четырех курсов.

При занятиях с девушками среди различных средств физического воспитания особенно эффективна оздоровительная аэробика. В этом учебном отделении процент студенток, имеющих низкий уровень здоровья постепенно снижается с 47% на 1-м курсе до 12,1% — на 4-м, а процент студенток, относящихся к функциональным классам «ниже среднего» и «средний», незначительно увеличивается, что также подтверждает эффективное воздействие средств оздоровительной аэробики на уровень здоровья.

Мониторинг с использованием автоматизированного комплекса доврачебного контроля на основании методики Г.Л. Апанасенко позволяет объективно оценить большие массивы данных, корректировать средства и методы в процессе учебных занятий, проводить индивидуальные консультации. Повышение количества здоровья будущих специалистов — важное направление работы кафедр физического воспитания. Но без убеждения студентов в необходимости самостоятельных занятий и создания материальной базы проблема не будет решена. Перевод занимающихся из состояния управления в самоуправление — одна из важнейших задач физического воспитания. На это ориентированы учебная программа [26] и ряд научных публикаций [11]. Вместе с тем мы считаем, что при работе со студентами, не занимающимися в спортивном отделении, следует особо выделять связь здоровья со способностью организма к адаптации в изменяющихся условиях среды (климатическим и производственным). Такой подход, с нашей точки зрения, позволит увязать в сознании молодых людей, которые в данный момент «здоровы», неразрывное единство успешной будущей профессиональной деятельности и систематических занятий физическими упражнениями. Не секрет, что здоровье имеет и экономическую составляющую, которая особенно актуальна в настоящее время. Создание условий для занятий физической культурой должно стать задачей и производственной. Так, в работе [10] отмечается, что на 1000 человек, занимающихся физической культурой и спортом, приходится 318 дней нетрудоспособности, а не занимающихся 731 день. Изучение зависимости дней, пропущенных по нетрудоспособности, и количества часов, затрачиваемых на занятия физической культурой, позволило обосновать экономически оправданные для здоровья работников объемы средств физической культуры. Установлено, что БУЗ способны поддерживать люди, имеющие двигательную активность не менее 6 ч в неделю. С увеличением продолжительности занятий на 1 ч в неделю заболеваемость снижается на 0,44 дня в год. Минимальный показатель 6,02 дня зафиксирован при объеме нагрузки 7-8 ч в неделю [9]. Именно на такой объем занятий и следует ориентировать будущих специалистов.

2. Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья /Н.М. Амосов. — Донецк: Сталкер, 2002. — 590 с.

Источник

➤ Adblockdetector