Синтез норадреналина витамин с

Мозговое вещество надпочечников секретирует два гормона — адреналин и норадреналин. Секреция норадреналипа происходит и в симпатических параганглиях. Биосинтез норадреналина и адреналина осуществляется из аминокислоты фенилаланина. Последовательные процессы окисления, декарбоксилирования способствуют превращению фенилаланина в тирозин, диоксифенилаланин, дофамин, норадреналин и адреналин. Норадреналин является предшественником адреналина и представляет собой диметилированный адреналин.

В симпатических параганглиях синтез заканчивается на стадии порадреналина, что используется в диагностике вненадпочечниковой формы феохромоцитомы.

Метаболизм адреналина в организме идет тремя путями. В результате окислительного дезаминирования образуется 3-метокси-4-оксиминдальная кислота (ванилил-миндальная), которая выделяется с мочой в количеств 1,5—6 мг в сутки. Второй путь метаболизма адреналина — ортометилирование, в результате которого образуются метанефрин и норметанефрин, выделяемые с мочой. Третий путь окисления — хиноидный, в результате которого образуются адренохром, адрснолютин и 5,6-диоксиметилиндол.

Секреция катехоламинов (адреналина и порадреналина) зависит от многих факторов и меняется в течение суток от 0,5 до 1,5 мкг/мин. В крови катехоламины циркулируют в связанном с альбуминами состоянии.

Фармакологическое действие адреналина и норадреналина довольно сходно в больших дозах, однако в физиологических количествах их действие имеет существенное различие. Так, в результате применения адреналина повышается в основном систолическое давление, суживаются сосуды кожи, слизистых оболочек, органов брюшной полости, расширяются сосуды мышц и сердца и не изменяется просвет сосудов легких и головного мозга. Адреналин способствует увеличению пульсового давления и минутного объема крови, расслаблению мышцы бронхов и кишечника, сокращению мышцы матки, селезенки, расширению зрачков.

Влияние на углеводный обмен выражается в увеличении распада гликогена под действием фермента фосфорилазы, которую активирует адреналин. Адреналин стимулирует продукцию АКТГ и ТТГ, увеличивает чувствительность щитовидной железы к действию ТТГ и способствует увеличению поглощения щитовидной железой I131, участвует в пигментном обмене. Норадреналин ведет к повышению систолического и особенно диастолического давления, что является результатом сосудосуживающего его действия на сосуды мышц и в меньшей степени кожи. Норадреналин в адекватных дозах с адреналином не оказывает действия па углеводный обмен.

Адреналин и норадреналин ведут к увеличению основного обмена и обладают выраженным липолитическим действием, способствуют сокращению мышц селезенки, чем объясняется лейкоцитоз и эозинофилия, наблюдающиеся у больных во время приступа феохромоцитомы. Катехоламины играют большую роль в стресс-реакциях организма. Норадреиалин является основным медиатором, обеспечивающим передачу возбуждения в симпатических ганглиях.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Синтез норадреналина витамин с

Мозговое вещество надпочечников содержит хромаффинные клетки, названные так из-за избирательной окраски хромом.

По происхождению и функции они являются постганглионарными нейронами симпатической нервной системы, однако, в отличие от типичных нейронов, клетки надпочечников:

1) синтезируют больше адреналина, а не норадреналина (отношение у человека между ними 6:1);

2) накапливая секрет в гранулах, после поступления нервного стимула они немедленно выбрасывают гормоны в кровь. Регуляция секреции гормонов мозгового вещества надпочечников осуществляется благодаря наличию гипоталамо-симпатоадреналовой оси, при этом симпатические нервы стимулируют хромаффинные клетки через холинорецепторы, выделяя медиатор ацетилхолин.

Хромаффинные клетки являются частью общей системы нейроэндокринных клеток организма, или APUD-системы (Amine and amine Precursors Uptake and Decarboxylation), т. е. системы поглощения и декарбокси-лирования аминов и их предшественников.

К этой системе относятся нейросекреторные клетки гипоталамуса, клетки желудочно-кишечного тракта (энтериноциты), продуцирующие кишечные гормоны, клетки островков Лангерганса поджелудочной железы и К-клетки щитовидной железы.

Гормоны мозгового вещества — катехоламины — образуются из аминокислоты тирозина поэтапно: тирозин—ДОФА—дофамин-норадреналин— адреналин. Хотя надпочечник и секретирует значительно больше адреналина, тем не менее в состоянии покоя в крови содержится в четыре раза больше норадреналина, так как он поступает в кровь и из симпатических окончаний.

Секреция катехоламинов в кровь хромаффинными клетками осуществляется с обязательным участием Са2+, кальмодулина и особого белка синексина, обеспечивающего агрегацию отдельных гранул и их связь с фосфолипидами мембраны клетки.

Катехоламины называют гормонами срочного приспособления к действию сверхпороговых раздражителей среды.

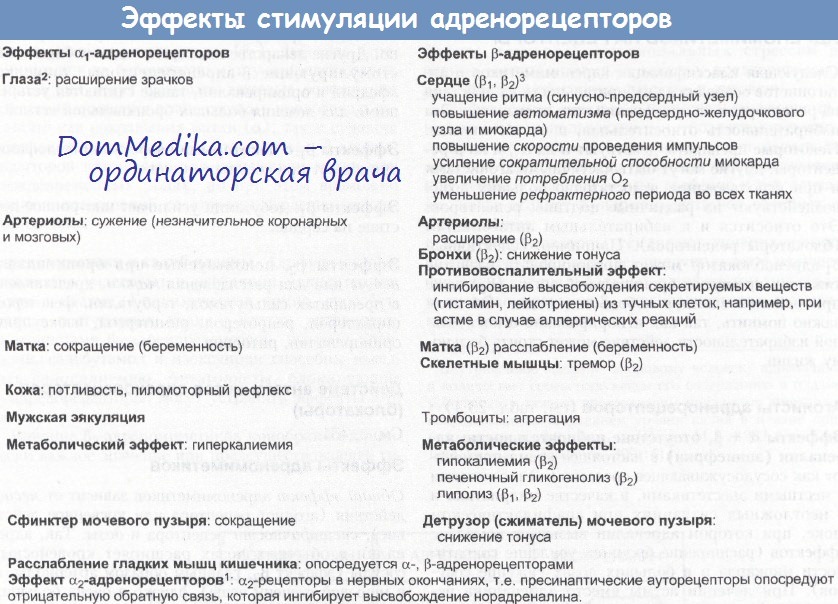

Физиологические эффекты катехоламинов обусловлены различиями в адренорецепторах (альфа и бета) клеточных мембран, при этом адреналин обладает большим сродством к бета-адренорецепторам, а норадреналин — к альфа.

Чувствительность адренорецепторов к адреналину увеличивают гормоны щитовидной железы и глюкокортикоиды. Основные функциональные эффекты адреналина проявляются в виде:

1) учащения и усиления сердечных сокращений,

2) сужения сосудов кожи и органов брюшной полости,

3) повышения теплообразования в тканях,

4) ослабления сокращений желудка и кишечника,

5) расслабления бронхиальной мускулатуры,

6) стимуляции секреции ренина почкой,

7) уменьшения образования мочи,

8) повышения возбудимости нервной системы, скорости рефлекторных процессов и эффективности приспособительных реакций.

Адреналин вызывает мощные метаболические эффекты в виде усиленного расщепления гликогена в печени и мышцах из-за активации фосфорилазы, а также подавление синтеза гликогена, угнетение потребления глюкозы тканями, что в целом ведет к гипергликемии.

Адреналин вызывает активацию распада жира, мобилизацию в кровь жирных кислот и их окисление. Все эти эффекты противоположны действию инсулина, поэтому адреналин называют контринсулярным гормоном. Адреналин усиливает окислительные процессы в тканях и повышает потребление ими кислорода.

Таким образом, как кортикостероиды, так и катехоламины обеспечивают активацию приспособительных защитных реакций организма и их энергоснабжение, повышая устойчивость организма к неблагоприятным влияниям среды.

В мозговом веществе надпочечников, кроме катехоламинов, образуется и пептидный гормон адреномедуллин. Кроме мозгового вещества надпочечников и плазмы крови он выявлен в тканях легких, почек и сердца, а также эндотелиальных клетках сосудов. Этот пептид состоит у человека из 52 аминокислот. Основное действие гормона заключается в мощном сосудорасширяющем эффекте, в связи с чем его называют гипотензивным пептидом.

Второй физиологический эффект гормона заключается в подавлении продукции альдостерона клетками клубочковой зоны коры надпочечников. При этом пептид подавляет не только базальный, фоновый уровень образования гормона, но и его секрецию, стимулированную высоким уровнем калия в плазме крови или действием ангиотензина-II.

Источник

Параграф 105 катехоламины 1

Автор текста – Анисимова Елена Сергеевна. Авторские права защищены.

Курсив НЕ НУЖНО зубрить.

Замечания и отзывы можно прислать по почте exam_bch@mail.ru

https://vk.com/bch_5

ПАРАГРАФ 105: «Катехоламины»

105. 1. Определение катехоламинов.

105. 2. Отделы симпатико-адреналовой системы (САС).

105. 3. Функции симпатико-адреналовой системы:

105. 4. Защитное и патогенное действие катехоламинов.

105. 5. Причинами дефицита катехоламинов могут быть: …

105. 6. Причины избытка эффектов катехоламинов: …

105. 7. Синтез катехоламинов.

105. 8. Депонирование катехоламинов.

Как происходит поступление молекул катехоламинов в везикулы?

Создание низкого рН в везикулах.

105. 9. Освобождение катехоламинов. (Секреция).

Как происходит секреция катехоламинов? (ЭКЗОЦИТОЗ)

Секреция катехоламинов регулируется гормонами.

105. 10. Что происходит после секреции катехоламинов в синапсы:

I. Молекулы катехоламинов действуют на клетку-мишень:

II. Диффузия в кровь.

III. Действие катехоламинов на секретировавшую их клетку.

(аутоингибирование)

IV. Обратный захват (из синапсов)

V. Инактивация катехоламинов ферментами в нейронах.

VI. После секреции катехоламинов в кровь:

VII. Метаболизм катехоламинов.

(см. выше «инактивация катехоламинов ферментами в нейронах).

Где происходит инактивация катехоламинов? –

105. 1. Определение катехоламинов.

Катехоламины – это группа гормонов, к которой относятся ДОФАМИН, НОРАДРЕНАЛИН И АДРЕНАЛИН.

Но часто, говоря, «катехоламины», имеют в виду только норадреналин и адреналин.

Клетки и органы, которые вырабатываются катехоламины,

называют симпатико-адреналовой системой (САС)

(потому что к ней относятся симпатические нервы, адреналин,

но не только они – см. далее).

В САС выделяют отделы:

105. 2. Отделы симпатико-адреналовой системы (САС).

Определение САС:

Симпатико-адреналовой системой называют клетки и органы,

которые вырабатывают катехоламины:

головной мозг, симпатические нервы и мозговое вещество надпочечников.

Адреналин

синтезируется и секретируется мозговым веществом надпочечников,

секретируется в кровь.

Норадреналин

синтезируется нервными клетками, секретируется в синапсы,

а также секретируется окончаниями симпатических нервов,

поступая в итоге в кровь благодаря диффузии.

Дофамин

синтезируется нервными клетками, кишечником, сосудами и почками,

секретируется в кровь и синапсы (из нервных клеток).

Повреждение названных органов и клеток

может стать причиной дефицита катехоламинов и соответствующих симптомов.

Например, повреждения ряда клеток головного мозга приводит к дефициту дофамина в те синапсах, дефицит в которых приводит к паркинсонизму.

Отделы симпатико-адреналовой системы:

1. Нервные клетки, вырабатывающие катехоламины,

относятся к ЦЕНТРАЛЬНОМУ отделу САС.

В центральном отделе вырабатываются ДОФАМИН И НОРАДРЕНАЛИН

(но они вырабатываются и в других отделах).

2. Симпатические нервы относят к СИМПАТИЧЕСКОМУ отделу САС,

он вырабатывает НОРАДРЕНАЛИН.

3. Мозговое вещество надпочечников относят к ПЕРИФЕРИЧЕСКОМУ отделу САС.

Он вырабатывает АДРЕНАЛИН.

Таблица «Отделы симпатико-адреналовой системы».

гормоны Где синтезируется гормон Куда секретируется из синтезирующих клеток Отдел симпатико-адреналовой системы Куда поступает гормон для метаболизма

Дофамин В кишечнике, почках, сосудах В кровь В печень

В нервных клетках В синапсы Центральный

отдел САС В нервные

клетки (в них фермент МАО)

норадреналин В нервных клетках

головного мозга В нервные клетки (МАО)

В окончаниях симпатических нервов В синапсы,

из которых затем

норадреналин

диффундирует

в кровь Симпатический

отдел САС В печень

(в её клетках есть фермент

КОМТ для инактивации КА

В мозговом веществе надпочечников (немного) В кровь Периферический

отдел САС

адреналин В мозговом веществе надпочечников

105. 3. Функции симпатико-адреналовой системы:

выработка катехоламинов, которые, в свою очередь, участвуют в:

1 – в поддержании гомеостаза:

гомеостатическая функция САС,

2 – в адаптации организма к меняющимся условиям окружающей среды:

адаптационная функция САС,

3 – в поддержке функций организма при стрессах:

эмоциональных, болевых, при травмах, инфекциях и т.д.:

аварийная функция САС.

Функция САС – выработка и секреция катехоламинов.

Функции катехоламинов иногда относят к функциям САС.

105. 4. Защитное и патогенное действие катехоламинов.

Значение катехоламинов в патогенезе заключается в том,

что и избыток, и дефицит катехоламинов приводит к заболеваниям.

Патогенное действие катехоламинов проявляется в том, что

их избыток приводит к заболеваниям.

Например:

Дефицит норадреналина и дофамина может привести к ДЕПРЕССИИ,

(поэтому действие ряда антидепрессантов направлено на

повышение количества этих катехоламинов в синапсах головного мозга).

Избыток адреналина и норадреналина

(причинами которого является опухоли мозгового вещества надпочечников

или частые стрессы)

ПОВРЕЖДАЕТ СЕРДЦЕ (приводит к «утолщению» сердца – гипертрофии),

и СОСУДЫ, способствует атеросклерозу и развитию хронической сердечной недостаточности.

В норме катехоламины помогают организму выжить

при повышенных нагрузках,

стрессах, голоде, переохлаждении и т.д.

И справиться с задачами. Мобилизоваться для решения задач.

В основном за счёт повышения выработки энергии в клетках – АТФ и тепла.

О способах повышения выработки энергии в клетках – п.106.

105. 5. Причины дефицита катехоламинов:

Причинами дефицита катехоламинов (как и всех гормонов) могут быть:

1) МУТАЦИИ ГЕНОВ, кодирующих:

1.1. ферменты синтеза катехоламинов (п. 57, 76),

1.2. рецепторы катехоламинов и белки их СТС (п.92),

2) недостаточная активность клеток, вырабатывающих катехоламины, из-за повреждения клеток инфекциями, ядами и т.д.

3) – НАРУШЕНИЕ РЕГУЛЯЦИИ синтеза или секреции катехоламинов.

105. 6. Причины избытка эффектов катехоламинов:

1) повышенный синтез из-за повышенной активности ферментов

(из-за мутаций их генов) или из-за повышенной стимуляции синтеза,

2) повышенная активность рецепторов катехоламинов или белков их СТС (п.92),

3) замедленное поступление катехоламинов в клетки

из-за сниженной активности белков-транспортёров

(например, белков обратного захвата),

4) сниженная активность ферментов, которые должны инактивировать катехоламины – МАО и КОМТ (см. далее),

5) повышенная стимуляция синтеза или секреции катехоламинов.

105. 7. Синтез катехоламинов.

(См. п.68 и 63, файл «105 ТАБЛИЦЫ»)

Катехоламины синтезируются из аминокислоты ТИРОЗИН

при участии 4 ферментов и 5 витаминов: РР, В6, С, В12 и фолата.

Дефицит этих витаминов может стать

причиной снижения синтеза катехоламинов и дефицита катехоламинов,

а включение в пищу этих витаминов может улучшить синтез катехоламинов.

Источники тирозина (п.68):

1) расщепление белков пищи или белков организма,

2) синтез из аминокислоты фенилаланин,

которую организм тоже получает при расщеплении белков пищи или белков организма.

Превращение фенилаланина в тирозин (синтез тирозина) происходит

в результате присоединения одного атома кислорода,

в результате которого образуется гидроксильная (ОН) группа.

Эта реакция называется гидроксилированием фенилаланина,

катализируется ферментом фенилаланин/гидроксилазой,

требует участия кофакторов:

НАДФН (и витамина РР в его составе) и тетра/гидро/биопрерин (ТГБП).

При нарушении этой реакции

(из-за дефекта фермента

или отсутствия кофакторов,

в том числе из-за дефицита витамина РР)

проблемы возникают не из-за отсутствия тирозина

(так как тирозин можно получить при распаде белков),

а из-за избытка фенилаланина (см. п. 68).

Превращение тирозина в катехоламины.

1-я реакция синтеза катехоламинов:

превращение тирозина в ДОФА (ДигидрОксиФенилАланин)

в результате присоединения одного атома кислорода,

в результате которого образуется вторая ОН (гидроксильная) группа.

Реакция называется гидроксилированием тирозина,

катализируется ферментом, который называется гидроксилазой тирозина или тирозин/гидроксилазой.

Нужен кофермент НАДФН с витамином РР в его составе.

Реакция похожа на гидроксилирование фенилаланина.

2-я реакция синтеза катехоламинов (см. п.63):

превращение ДОФА в дофамин

в результате отщепления СОО атомов карбоксильной группы ДОФА.

Реакция называется декарбоксилированием ДОФА

и катализируется ферментом, который называется декарбоксилазой ДОФА

или ДОФА/декарбоксилазой.

Для реакции нужен витамин В6 в составе кофермента пиридоксаль/фосфата.

Дефицит в пище витамина В6

может привести к снижению скорости этой реакции

и вследствие этого дефициту дофамина и других катехоламинов,

а включение В6 в рацион (продуктов с В6: орехов, печени, яиц, бобовых, рыбы)

может повысить синтез дофамина

и повысить количество дофамина,

предотвратить следствия дефицита дофамина

(скуку, равнодушие, дефицит интереса к жизни и т.д.).

Не путать ДОФА и дофамин:

у ДОФА есть СОО атомы, которых нет у дофамина.

Синтез дофамина на этом заканчивается.

Но в симпатических нервах и мозговом веществе надпочечников есть ферменты, которые превращают дофамин в другие катехоламины.

3-я реакция синтеза катехоламинов:

превращение дофамина в норадреналин

в результате присоединения одного атома кислорода,

в результате чего образуется ОН (гидроксильная) группа.

Реакция называется гидроксилированием дофамина

и катализируется ферментом, который называется гидроксилазой дофамина

или дофамин/гидроксилазой.

Для работы этого фермента (и протекания этой реакции)

нужен витамин С (аскорбат).

Дефицит в пище витамина С может привести к снижению скорости этой реакции

и дефициту норадреналина и адреналина,

а включение витамина С в рацион (продуктов с С: шиповника, капусты и т.д. – см. п.17)

может повысить синтез норадреналина

и повысить количество норадреналина,

предотвратить следствия дефицита норадреналина

(рассеянность, невнимательность, снижение памяти и т.д.).

4-я реакция (есть только в мозговом веществе надпочечников):

превращение норадреналина в адреналин

в результате присоединения метильной группы (-СН3) к норадреналину.

Способ присоединения метильной группы – перенос от SAM:

S-аденозиЛ/метионина (основного источника метильных групп),

то есть трансметилирование (см. п. 68).

Реакция называется метилированием норадреналина,

и катализируется ферментом, который называется переносчиком метила на норадреналин:

норадреналин/метил/трансферазой.

Чтобы реакция протекала с нужной скоростью

и давала нужное количество адреналина,

нужно достаточное количество SAM,

а для этого в пище должно быть много метионина или витаминов В12 и фолат – см. п.68.

105. 8. Депонирование катехоламинов.

После синтеза молекулы катехоламинов накапливаются в ВЕЗИКУЛАХ

(пузырьках, окружённых мембраной, секреторных гранулах),

в которых хранятся до тех пор, пока не понадобится секреция данного катехоламина.

Эти везикулы выполняют функцию запасных депо катехоламинов.

Депонирование – это накопление катехоламинов в везикулах-депо.

Как происходит поступление молекул катехоламинов в везикулы?

Молекулы катехоламинов поступают внутрь «пузырьков» (секреторных гранул)

с помощью специальных белков,

против градиента концентрации катехоламинов.

Создание низкого рН в везикулах.

Внутри везикул создаётся кислая среда (низкий рН, высокая концентрация протонов Н+)

за счёт транспорта протонов (Н+)

в везикулы из гиалоплазмы

через мембрану везикул

специальными транспортными белками

против градиента концентрации протонов.

(То есть происходит активный транспорт протонов).

Источником энергии для транспорта протонов в везикулы

является расщепление АТФ.

Белки, которые осуществляют транспорт протонов против градиента протонов,

называются протонными АТФ-азами или протонными помпами.

105. 9. Освобождение катехоламинов. (Секреция).

Говоря «освобождение катехоламинов», имеют в виду

выделение (секрецию) молекул (секрецию молекул) катехоламинов

из синтезировавших их клеток в синапс или в кровь.

Как происходит секреция катехоламинов? (ЭКЗОЦИТОЗ)

Везикулы с молекулами катехоламинов (в которых они депонируются)

перемещаются к ципоплазматической мембране, и их мембрана сливается с цитоплазматической мембраной (липиды мембраны везикул встраиваются в цитоплазматическую мембрану). В результате слияния мембран содержимое везикул оказывается вне клетки (в данном случае молекулы катехоламинов).

Такой способ поступления веществ из клетки во внеклеточную среду

Называется ЭКЗОЦИТОЗОМ.

Перемещение везикул к цитоплазматической мембране происходит

с участием ионов кальция (п.114) и белков цитоскелета, в том числе с участием актина.

Если секреция происходит в синапс, то участок цитоплазматической мембраны, в котором происходит секреция катехоламинов, называется пресинаптической мембраной.

Секреция катехоламинов регулируется гормонами.

Благодаря регуляции секреции данный катехоламин секретируется

(поступает в кровь или синапс)

тогда, когда данный катехоламин нужен в синапсе или в крови.

Сигналом для секреции катехоламинов является

связывание определённого вещества (нейрогормона, нейромедиатора – см. п.91)

с рецепторами, находящимися на мембране секретирующей клетки

(на пресинаптической мембране).

Гормоны, регулирующие секрецию катехоламинов,

в свою очередь тоже секретируются другими клетками.

Нарушение регуляции катехоламинов секреции может стать причиной дефицита или избытка катехоламинов и соответствующих симптомов.

105. 10. Что происходит после секреции катехоламинов в синапсы:

I. Молекулы катехоламинов действуют на клетку-мишень:

1) молекулы катехоламинов

диффундируют в пространстве синапса к мембране другой клетки

(эта мембрана называется постсинаптической) – клетке-МИШЕНИ;

2) достигнув постсинаптической мембраны,

молекулы катехоламинов связываются со своими рецепторами,

расположенными на поверхности постсинаптической мембраны клетки-мишени;

3) связывание катехоламинов со своими рецепторами на постсинаптической мембране

приводит к изменению процессов в клетке-мишени

(в той клетке, на цитоплазматической мембране которой находятся рецепторы).

При этом наблюдается паракринное действие катехоламинов – п.91.

Изменение процессов в клетках является

ответом клетки на связывание гормонов с рецепторами.

В этом же изменении процессов заключается и эффект гормона.

Какие эффекты катехоламинов возникают при связывании катехоламинов со своими рецепторами – в п.106.

II. Диффузия в кровь.

Из синапсов молекулы катехоламинов могут ДИФФУНДИРОВАТЬ В КРОВЬ:

основное количество норадреналина в крови –

это молекулы норадреналина, которые диффундировали в кровь из синапсов,

в которые были секретирован окончаниями симпатических нервов.

В крови норадреналин является дистантным гормоном,

проявляет эндокринное действие – см. п.106.

III. Действие катехоламинов на секретировавшую их клетку.

(аутоингибирование)

Молекулы катехоламинов могут связываться с рецепторами,

расположенными на мембране секретировавшей их клетки

(то есть на пресинаптической мембране).

Обычно это приводит к СНИЖЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СЕКРЕЦИИ катехоламинов, что

1) предотвращает накопление в синапсе

избыточного количества катехоламинов

2) и предотвращает «истощение» секретирующей клетки,

3) а также предотвращает избыточное действие катехоламинов на клетки-мишени.

Это явление снижения секреции гормона

под действием этого же гормона

называется «самоторможением» или АУТОИНГИБИРОВАНИЕМ.

Рецепторы, через которые молекулы норадреналина

снижают секрецию других молекул норадреналина,

называются ;2 (альфа-два) адренорецепторами.

При аутоингибировании проявляется аутокринное действие катехоламинов:

то есть действие, когда гормон влияет на ту же клетку, которая его секретировала.

Блокада ;2-рецепторов привела бы к тому, что скорость секреции катехоламинов не снизилась бы,

что привело бы к повышению количества катехоламина в синапсе.

IV. Обратный захват (из синапсов)

Молекулы катехоламинов могут поступать обратно

в секретировавшую их клетку –

этот процесс называется ОБРАТНЫМ ЗАХВАТОМ.

Обратный захват осуществляется определёнными белками,

которые переносят молекулы катехоламинов

через пресинаптическую мембрану

с внешней стороны мембраны на внутреннюю.

После обратного захвата

молекулы катехоламинов снова «закачиваются» в везикулы,

как и новосинтезированные молекулы катехоламинов,

то есть депонируются.

Это даёт возможность синтезировать меньше катехоламинов,

то есть позволяет клетке экономить.

Но часть молекул катехоламинов разрушается – см. далее.

Кроме того, обратный захват помогает

1) предотвратить накопление в синапсе

избыточного количества катехоламинов

2) и предотвратить «истощение» секретирующей клетки,

3) а также предотвратить избыточное действие катехоламинов на клетки-мишени (так как их меньше становится в синапсе)

Как и все белки, белки, осуществляющие обратный захват,

можно ингибировать определёнными веществами-ингибиторами

и тем самым снижать скорость обратного захвата.

Снижение скорости обратного захвата

приводит к повышению концентрации катехоламинов в синапсе,

повышает вероятность связывания катехоламинов с рецепторами постсинаптической мембраны клетки-мишени,

усиливает эффекты катехоламинов, в том числе те эффекты, которые снижают депрессию.

Ингибиторы обратного захвата применяются

при лечении некоторых эндогенных депрессий –

см. файл «99 БИОХИМИЯ СЧАСТЬЯ ПРИЛОЖЕНИЕ».

V. Инактивация катехоламинов ферментами в нейронах.

После обратного захвата часть молекул катехоламинов

подвергается действию фермента, которые называется моноамин/оксидазой (МАО).

Реакции МАО относят к метаболизму катехоламинов.

В результате действия МАО образуются вещества,

не способные вызывать те эффекты, которые вызывают катехоламины,

поэтому говорят, что

метаболизм катехоламинов приводит к инактивации катехоламинов,

то есть к потере активности к молекул бывших катехоламинов.

Ингибирование МАО (ингибиторами МАО) приводит

к снижению скорости реакций инактивации катехоламинов.

Это, как и ингибирование белков обратного захвата,

приводит к повышению концентрации катехоламинов в синапсах

и снижению симптомов эндогенных депрессий.

Упрощённо говоря, фермент МАО – депрессант (фактор, ведущий к депрессии),

а ингибиторы МАО (как и ингибиторы обратного захвата) – антидепрессанты.

Витамин В1 тоже ингибирует МАО – это одна из причин,

по которым В1 препятствует депрессии (является антидепрессантом).

И одна из причин того, что дефицит витамина В1 приводит к депрессии – п.11.

VI. После секреции катехоламинов в кровь:

молекулы катехоламинов транспортируются

с током крови к разным органам,

связываются на мембранах клеток разных органов

со своими рецепторами,

что приводит к возникновению эффектов катехоламинов.

Рецепторы катехоламинов есть на мембранах большинства клеток,

поэтому катехоламины относят к гормонам универсального действия.

Катехоламины могут быть:

1) дистантными гормонами,

2) нейрогормонами (дофамин и норадреналин),

3) местными гормонами.

Могут участвовать:

1) в нейрокринной регуляции,

2) нейрокринной,

3) паракринной и

4) аутокринной (см. аутоингибирование) – п. 91.

VII. Метаболизм катехоламинов.

(см. выше «инактивация катехоламинов ферментами в нейронах).

Метаболизм катехоламинов – это реакции,

в которые вступают катехоламины (уже после своего синтеза).

В результате этих реакций катехоламины превращаются в неактивные вещества,

то есть метаболизм приводит к инактивации катехоламинов

и именно для этой инактивации и нужен.

Значение метаболизма катехоламинов –

оно инактивирует катехоламины,

что позволяет организму быстро снизить концентрацию катехоламинов

в крови или синапсах,

что предотвращает избыточное влияние катехоламинов на организм,

в том числе предотвращает патогенное действие катехоламинов:

например, защищает сердце от повреждения катехоламинами.

Где происходит инактивация катехоламинов? –

1) в клетках, которые синтезируют катехоламины – после обратного захвата

(см. выше), под действием фермента МАО – см. выше;

2) в клетках ПЕЧЕНИ под действием фермента КОМТ,

который переносит метильную группу на молекулы катехоламинов (на атом кислорода)

и поэтому называется Катехол-О-Метил-Трансферазой.

Источником метильной группы для фермента КОМТ

(как и при большинстве процессов (транс)метилирования)

является аминокислота МЕТИОНИН (п.68),

соединенная с аденозилом – S/аденозил/метионин = SAM,

то есть активная форма метионина.

Для поддержания концентрации SAM нужны витамины фолат и В12.

Поэтому достаточное количество метионина, витаминов фолата и В12 в пище

способствует своевременной инактивации катехоламинов

и защищает организм от вреда катехоламинов.

Источник